OJTとは?意味や目的、メリット、Z世代への適応まで全解説!

よく耳にする「OJT」という言葉、皆さんは詳しく知っていますか?

人材育成の現場でよく下記のようなことを耳にしました。

- 自社はOJTで人材育成しているから研修など無くても大丈夫

- 新人研修が終わった後は、現場でのOJTに任せている

- OJTでしっかりと人を育てている

しかし、よくよく話をお伺いしてみると、

- OJTという名の現場任せの育成の仕組みになっている

- OJTをやっていると言いながらも「OJT計画書」が存在しない名ばかりOJTの状況

- 人事部がOJT研修という名前の研修をやっているだけ

- 単に新人を対象にマンツーマンで育てること

という、OJTが機能していないことが少なくありません。

OJTという言葉は何となく聞いたことがあり、現場で仕事を教えることだというざっくりとしたイメージで使われていることが多く、OJT機能不全に陥ってしまっているケースが多いのです。

日本の労働人口が減っていくことやデジタル化が進む昨今の環境変化のなかで、OJTがきちんと機能する組織づくりを行っていくことが大切です。

時代に合わせ動画やデジタルツールを活用し、OJTのデジタル化を図っていくことが今後の競争優位性の維持の重要な要素になっていきます。

株式会社LDcubeでは、新時代のOJT環境づくりの支援を行う中で、新たな時代のOJTを機能させるポイントなどが分かってきました。

また、人事・人材開発の責任者の方々を対象としたOJTについてのアンケート調査なども行い、OJTの実態を調べてきました。

本記事では、OJTの意味や目的、効果、そして時代に合わせ、組織の競争優位性を維持していくための、OJTについて詳しく解説します。

これからの時代に合わせたOJTのあり方や新時代に合わせてバージョンアップすることで享受できるメリットについても紹介します。

▼OJTについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。(関連記事)

- OJT制度とは?これからの導入はデジタル化して進めよう!|成功ポイントを解説!

- オンボーディングとOJTの違いとは?異なる目的や取り組みを理解しよう!

- OJT指導者研修とは?課題を解決する効果的な進め方と実践ポイントを解説!

- 新入社員研修でのOJTの位置づけとは?Z世代の新人教育のポイントを解説!

- OJTの正しいやり方とは?即戦力を育てる7ステップを徹底解説!

- 仕事で成果を出すOJTの進め方とは?ステップやメリット、成功のポイントを解説!

- OJTの成否は「心構え」で決まる!指導のポイントや上司の効果的な役割とは?

- OJTする余裕がない場合の効果的な対応策とは?デジタル時代の指導対策について解説!

- 「OJTという名の放置」の本質的な課題とは?Z世代の新人に合わせた解決策を解説!

- OJTが合わない!と思ったときの対処法と問題解決策について解説!

- OJTガチャの不運・悲劇を防ぐ処方箋3選!効果的な対策について解説!

- OJTとeラーニングの組み合わせで効果的なトレーナー研修と人材育成を実現するポイントとは?

▼OJTについてのお役立ち資料は下記よりダウンロードできます。

▼OJTについてのサービス資料は下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.OJTの意味や目的とは

- 1.1.「計画的な努力の過程」

- 1.2.「重点的に指導・育成する」

- 1.3.「効果的な経験の場をつくる」

- 2.OJTとOff-JTの違い

- 3.OJTのメリット・デメリット

- 3.1.OJTで教える側のメリット

- 3.2.OJTで教えられる側のメリット

- 3.3.OJTのデメリット

- 4.OJT「ばらつき課題」の真因

- 5.OJTを行う上での基本姿勢

- 6.OJTを行う場合の流れ

- 7.OJT計画とOJT計画書(例)

- 8.OJTトレーナーに向いている人

- 9.OJTの企業事例紹介

- 10.OJTの留意点~Z世代の学び方~

- 11.OJTの新たな学習環境を整える

- 11.1.デジタルコンテンツを活用した学習

- 11.2.プラットフォームを活用した運用

- 11.3.データを活用したPDCA

- 12.新たなOJT環境のメリットと今後

- 12.1.新たなOJT環境のメリット

- 12.2.今後のOJTはデジタル化へ

- 13.OJTをデジタル化した支援事例

- 14.まとめ

OJTの意味や目的とは

OJTは「On the Job Training」の略で、直訳すると「仕事を通じての教育・訓練」です。

上司や先輩社員(仕事の専門家)が部下や後輩社員に対して、仕事(JOB)を通じて必要な知識・技能・態度などを重点的に指導・育成する、計画的な努力の過程です。

この定義の中でOJTを成功させるポイントは3つあります。

(OJTのポイント)

|

「計画的な努力の過程」

OJTは計画的な努力の過程であるため、行き当たりばったりではなく、計画的に進める必要があります。

計画的に進めるためにはOJT計画シートやOJT計画書など、計画を具体的に形にしたものが必要です。

人材育成をOJT中心で行っていると考えている組織において、OJT計画書などがなく、行き当たりばったりになってしまっているケースも少なくありません。

まずはきちんとOJTの計画があるかどうかを確認してみましょう。

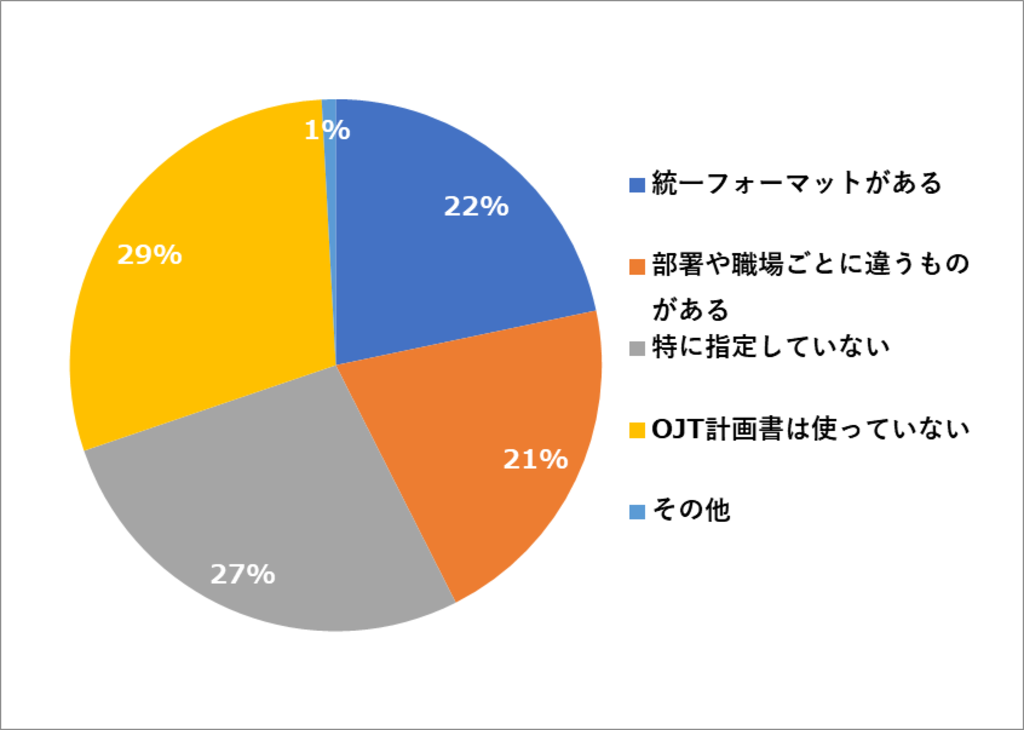

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「貴社では、OJT計画書を組織で統一して作成・運用していますか? 最も当てはまるものをお選びください。」として、OJT計画書について聞いています。

29%の組織においては「OJT計画書は使っていない」、27%の組織においては「特に指定していない」と答えています。

OJTに必要な計画性が欠けてしまっていることが懸念されます。

「重点的に指導・育成する」

教えることについて期間を区切りながら重点的に指導していくことがポイントです。

なぜなら、OJTで教えていくことが多岐にわたり、一度に全てを教えることが不可能だからです。教えることを体系的に整理し、ステップバイステップで教えていくことがポイントです。

例えば、「4月は○○について」のように期間とテーマを設定して上司や先輩社員が部下や後輩社員に対してトレーニングします。

そして、部下や後輩がある程度できるようになったら、「5月は□□について」という新しいテーマを設定し、上司や先輩社員がステップ・バイ・ステップで指導していきます。

「効果的な経験の場をつくる」

仕事上でどのような経験をさせると効果的かということも検討し、実際に経験させてみることも重要です。

なぜなら、OJTで仕事を教えるということは、上司や先輩社員が言って聞かせるだけではなく、実際にやらせてみて、できるようになることが重要だからです。

例えば、先輩社員が自分のお客さまとの商談に、まだお客さまと会話したことがない新入社員に同席してもらい、実際に新入社員とお客さまが会話する機会をつくるなどです。

▼OJTトレーナーについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTトレーナーの3つの役割とよりよい人材育成の循環を生むコツとは?

▼OJTの期間については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJT期間の理想的な設定方法とは?平均期間や設計のポイントを解説!

OJTとOff-JTの違い

OJTとOff-JTの主な違いは、トレーニングが行われる場所と、学びのスタイルです。

|

Off-JTとは「Off the Job Training」の略で、一般的に職場から離れた環境で行われる研修のことを意味します。

新入社員研修や管理職研修などの階層別研修や、営業パーソン研修、特定の技術研修のような目的別・職種別研修などがあります。

形式から見ると、講義形式のセミナーや、さまざまな実技を行いながら学ぶワークショップなどがあります。

また、対象者を選抜してビジネスリーダーを育成するビジネススクールもあります。

OJTは職場で行われ、実際の仕事を通じてスキルやノウハウを教えますが、Off-JTは会議室や研修所などに受講者を集め、理論的な知識や新たなスキルを学ぶためのトレーニングを提供します。

企業はOJTとOff-JTを組み合わせ、社員のスキルと能力を最大限に高めるのが理想的です。

▼OJTとOff-JTの違いについては下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTとOFF-JTの違いとは?メリットや使い分け、新手法についても解説

OJTのメリット・デメリット

OJTにはメリットやデメリットが存在します。ここでは、

- OJTで教える側のメリット

- OJTで教えられる側のメリット

- OJTのデメリット

について解説していきます。

OJTで教える側のメリット

OJT担当や教える側は一見、やることが増え、負荷がかかるばかりで人事評価で優遇されるわけでもないため、デメリットばかりと思われがちですが、教える側にとってさまざまなメリットがあります。主なメリットを4つご紹介します。

(OJTで教える側のメリット)

|

具体的な4つのメリットの解説に入る前に、そもそもOJT担当や教える側の社員について調査しましたので、調査結果を紹介します。

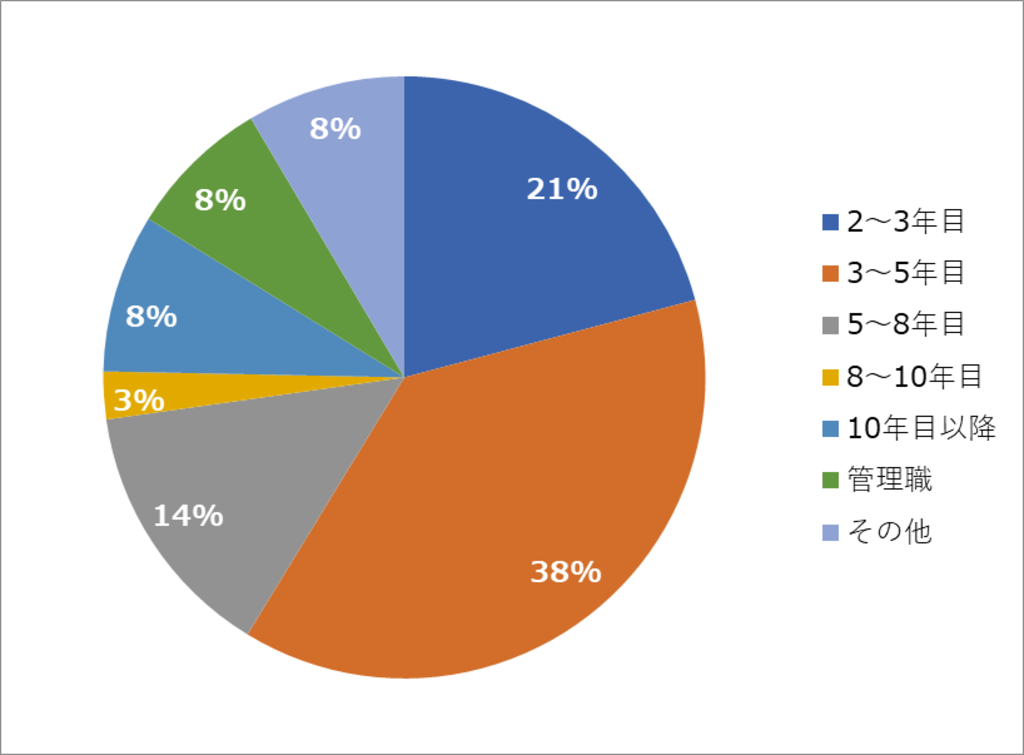

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「貴社において、主にOJT担当を任せるのは何年目の社員ですか? 最も当てはまるものをお選びください」として、OJT担当者の入社年次を聞いています。

1番多いのが「3~5年目」次いで「2~3年目」でした。

約6割の組織では入社2~5年目の社員がOJT担当者として指導にあたっていることがうかがえます。

それではOJT担当や教える側の社員(主に、2~5年目の社員)のメリットについてみていきましょう。

|

上記のようなメリットについて知り、効果的に生かすことで、OJTの教える側の社員のモチベーションアップやキャリアアップにつながることがあります。

▼OJT教える側の役割については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTで教える社員の役割とは?デジタル時代に必要なポイントを解説!

▼OJTにおける上司の役割については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTを成功に導く上司の役割とは?重要性とすぐ使える実践ポイントを解説!

OJTで教えられる側のメリット

OJTは、教えられる側、特に新入社員や若手社員など新たな仕事を任された人たちにも大きなメリットがあります。その主なメリットを5つご紹介します。

|

※1 社会関係資本(Social Capital)とは

人々の社会の中でのかかわり、つまり個人的な人間関係や職業上の人間関係の中で生まれ、蓄積されていく資源のことで、好業績や信頼関係を長期にわたって持続させる鍵になるもの。

OJTのデメリット

OJTは教える側にも教えられる側にも多くのメリットがありますが、その一方でデメリットも存在します。デメリットについて紹介します。

|

これらのデメリットを解消するには、これまでは人事が主導してOJT指導者研修などを行い、指導者の底上げを図るなどの施策が取られてきました。

指導者の教育スキル向上、教材の整備、明確な評価基準の設定などを行いながら、OJTとOff-JTを組み合わせ補完してくことが必要です。

OJTの導入や運用にあたってはこれらの点も考慮して計画を立てましょう。

(補足)調査結果からの課題「ばらつきが生じる」

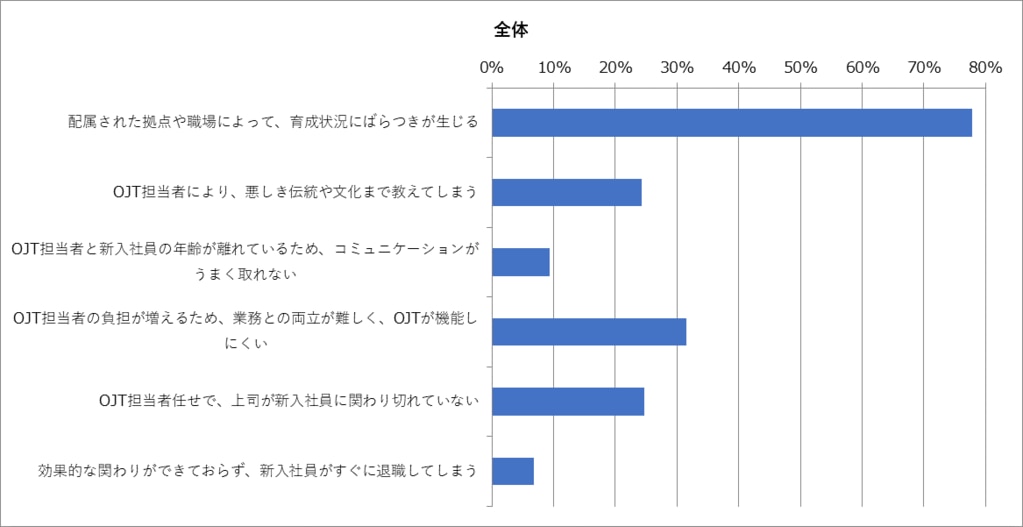

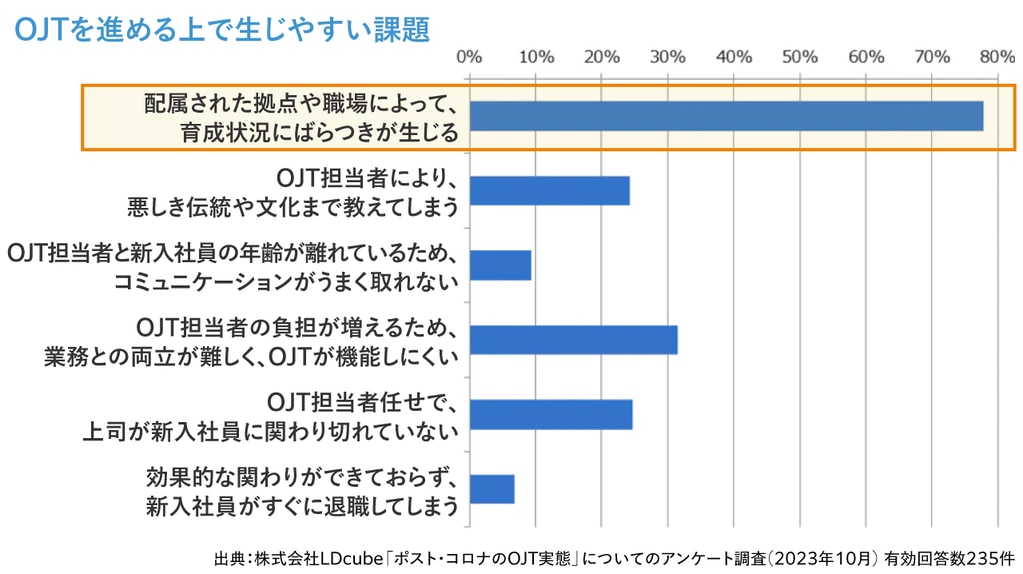

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「OJTを進める上で生じやすい課題として、以下(選択肢)のようなものがあります。

貴社にも当てはまる課題があれば、すべてお選びください。」として、OJTの課題について聞いています。

78%の組織において課題を感じている点は「配属された拠点や職場によって、育成状況にばらつきが生じる」と答えています。

(2023年10月株式会社LDcube実施「ポスト・コロナのOJT実態」についてのアンケート調査データより)

▼OJTのデメリット解消法についてはこちらでわかりやすく解説しています。

⇒OJTの最大のデメリットとは?解決策と合わせて詳しく解説!

▼ばらつきを軽減するためにもOJTチェックシートなどを活用しましょう。

⇒【OJTチェックシートDL付】OJT活動の質を高める秘訣とは?ポイントを解説!

OJT「ばらつき課題」の真因

先ほど補足でも紹介しましたが、OJTによる社員育成を進めるにあたり、多くの企業が「育成状況のばらつき」に頭を悩ませています。

OJT担当者(トレーナー)や部署によって指導内容や質にばらつきが生じ、育成対象者の成長度合いや習熟スピードに差が出てしまう状況です。

こうしたOJTの「ばらつき課題」は、一見するとトレーナーの力量不足が原因のように思えます。

しかし、OJTのばらつきが生じる背景は下記5つがあります。

|

上記の中で自社に当てはまるものがあれば、下記記事をチェックして対策を講じましょう。

▼OJTのばらつきが生じる5つの背景の詳細については下記で解説しています。合わせてご覧ください。⇒多くの企業が抱える「OJTのばらつき課題」の真因と改善する具体策

OJTを行う上での基本姿勢

OJTを行う上で、押さえておきたいのが下記3つの基本姿勢です。

-

率先垂範(Set Example)

OJTで仕事を教える際には、まず自ら率先してその仕事を具体的にやって見せるということが重要です。当然指導者ができないことは教えることができませんので、指導者は具体的に仕事ができるメンバーを人選する必要があります。

-

仕事の割り当て(Job Assignment)

見本を見せるだけでなく、実際の仕事を割り当て、仕事をさせてみることが重要です。仕事をする能力は仕事をさせないと身に付きません。

-

個人的接触(Personal Contact)

仕事そのものだけでなく、仕事に取り組んでいる社員の状態もしっかりと把握しながら関わっていくことが重要です。その人の属性(性格・欲求・動機など)は、対面関係の中で把握できます。個人的接触を通じてどのような状態で仕事をしているのかを把握します。やる気が下がっている場合などは、その人がやる気を感じるような言葉をかけたり、一律的ではなく個別に関わったりしていくことがポイントです。

昨今ではOJTを進める上でも、心理的安全性というテーマの関心が高くなっています。OJTの指導者とOJTを受ける側の間の心理的安全性が確保されていることが、OJTを機能させる上でも重要です。

▼心理的安全性についてはこちらの記事をご覧ください。

⇒よく耳にする「心理的安全性」、その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を紹介!

OJTを行う場合の流れ

OJTを行う流れは組織や職種、目的によって異なりますが、主な流れと5つのステップを紹介します。

ステップ① 計画・目標設定

誰に、どの能力を、いつまでに、どのレベルまで、どのような方法で学んでもらうのかという計画や目標を設定します。

具体的な目標設定を行うことで、教えられる側が何を学ぶべきなのか、なぜそのスキルが必要なのかを理解することができます。

また、どのような内容を学ぶべきか、どのように学んでいくかの大枠の計画を立て、それをOJT計画書やOJTシートなどに整理し、いつでも確認できるようにします。

ステップ② OJT指導者(OJTリーダー)研修の実施

OJTを始める前に、OJT指導者やOJTリーダーは期待される役割や責任について学ぶ研修に参加します。

役割や責任のみならず、どのような事を教えていくのか整理したり、どのように教えていくのかという教えるスキルなどを学んだりします。

ここでOJT指導者としての心構えなどをしっかりと持つことが重要です。OJT指導者研修は外部講師で実施することもあれば社内講師で実施することもあります。

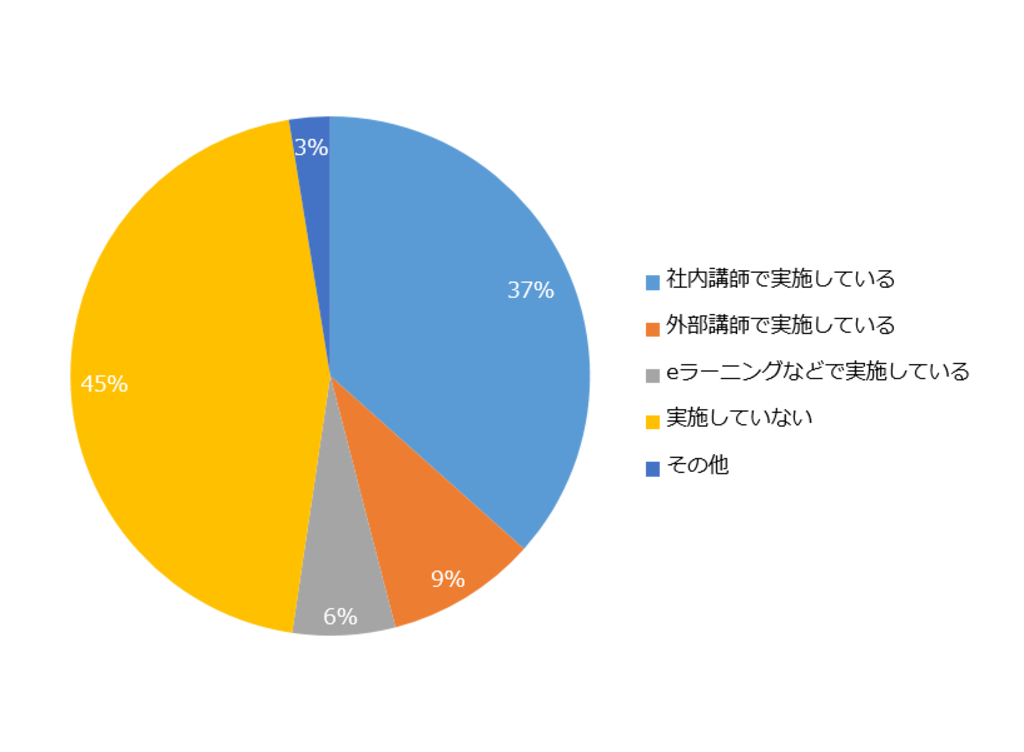

(補足)調査結果から、OJTリーダー研修は45%の組織で未実施

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「貴社では、OJT担当者研修は実施していますか? 最も当てはまるものをお選びください」として、OJTトレーナー研修の実施状況について聞いています。

37%の組織においては「社内講師で実施している」と答えています。 「外部講師で実施している」と回答した組織は9%でした。 そして、「実施していない」という回答が45%と最も多い回答となりました。社内外の講師問わずOJTリーダー研修は実施することをおすすめします。

▼OJTトレーナー研修については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 ⇒人材育成をパワーアップさせる効果的なOJTトレーナー研修とは!

ステップ③ OJTの実施

教えられる側が具体的な業務を通じて学びます。 ここで指導者は、OJTの基本姿勢にのっとり、事前に計画したOJT計画に従って教えていきます。

指導者は必要な指示やアドバイスを行いながら、教えられる側が新しいスキルや概念を理解し適用できるよう支援します。

ステップ④ フィードバック

教えられる側の業務遂行に対し、定期的かつ継続的にフィードバックを提供します。

これにより教えられる側は自身の仕事が適切に進んでいるのか、誤ったやり方をしていないかなど、自身の進捗や状況を把握することができます。

また、改善すべき点なども明確にすることができ、成長につなげていくことができます。

ステップ⑤ 評価と改善

最後に、OJTの成果とその効果を評価します。

当初の計画を基に振り返り、教えられる側が計画通りにスキルを習得できているか、そして学んだスキルを実際の業務に適用できているか、理解できているかを確認・評価します。

また、振り返りをもとに、OJTプログラム自体の改善点や改良案を検討することもあります。

▼OJTの進め方については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJT効果を最大化する進め方とは? 後輩育成のポイントを紹介

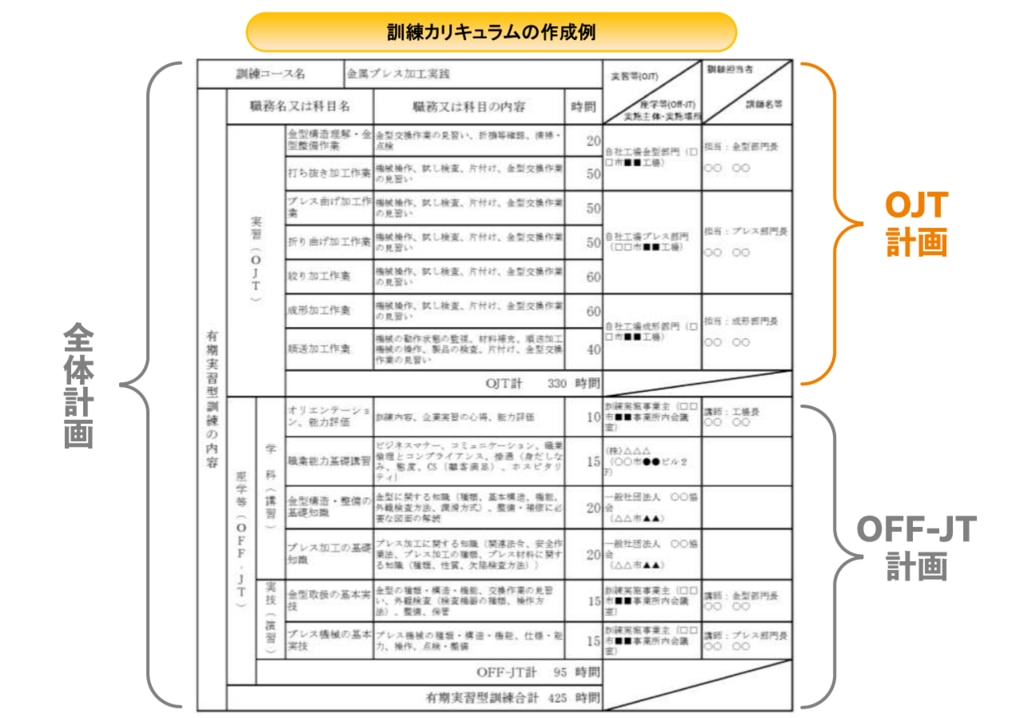

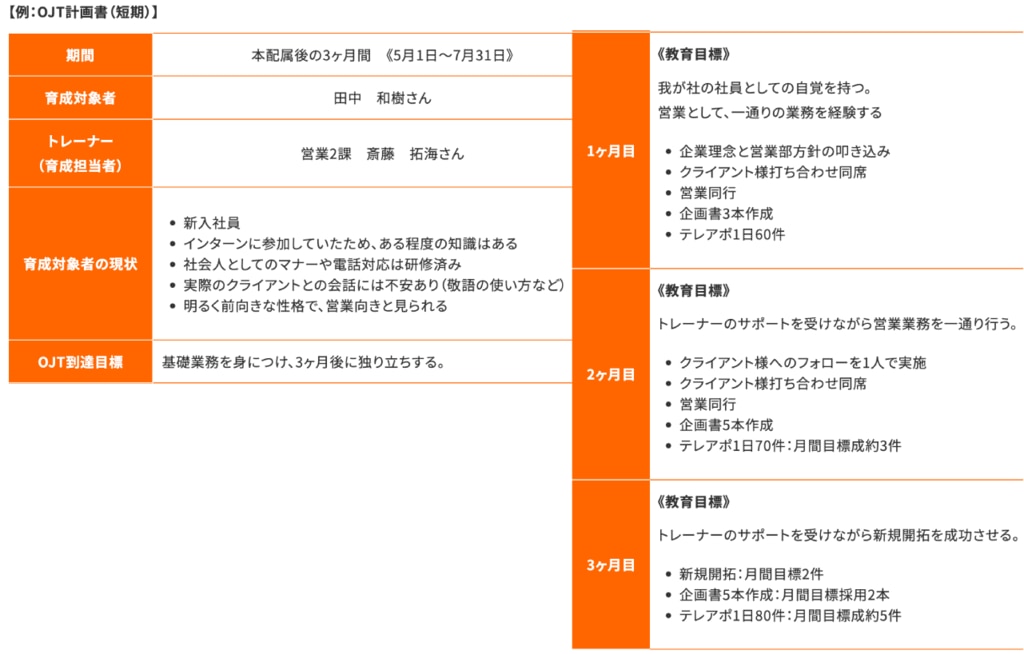

OJT計画とOJT計画書(例)

OJT計画とは、新入社員などの育成目標を達成するための、具体的なOJTカリキュラムとスケジュールのことです。

OJT計画で扱う領域は、端的にいえば “OFF-JT(=集合研修、座学での学習)以外の実習トレーニングすべて” となります。

出典:厚生労働省「有期実習型訓練を活用してみませんか」を加工

OJTの対象となる社員に必要なスキルや知識を洗い出し、職場内でのトレーニングを通じて、「いつまでに・何を・どのように習得するのか」を明確にします。

このOJT計画は、育成担当者とOJT対象者の双方にとって、指針となるものです。

計画に沿った実践によって、効率的かつ着実な人材育成が可能となります。

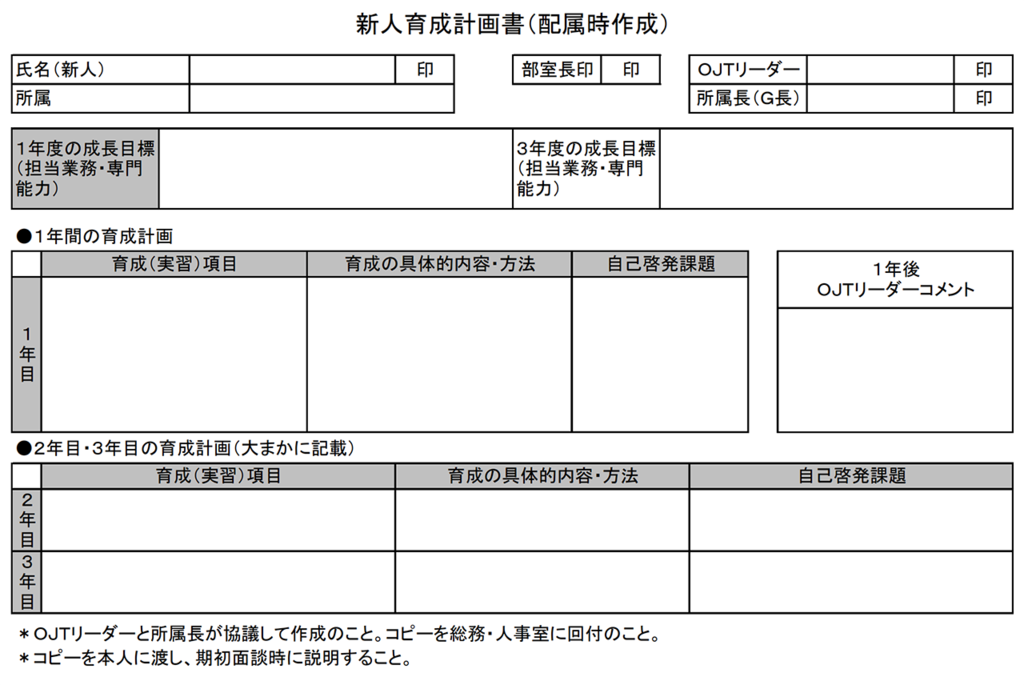

【中長期の計画書の例】

出典:厚生労働省「人材育成事例052:水ing株式会社」

【短期の計画書の例】

出典:OJTの正しいやり方とは?【即戦力を育てる】7ステップを徹底解説!

▼OJT計画についての詳細は下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJT計画とは?テンプレート例や効果的な計画の立て方・注意点

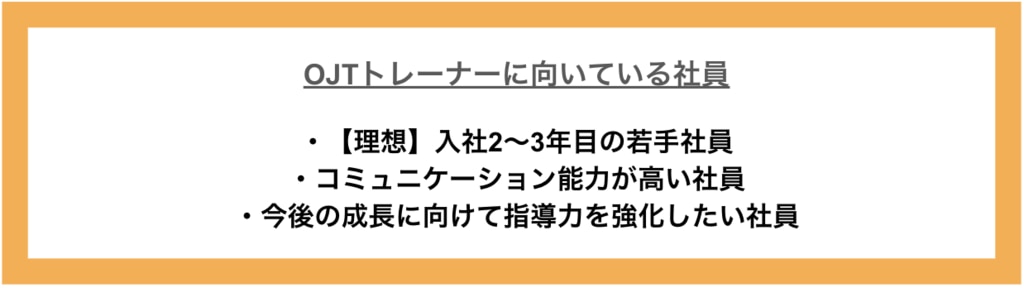

OJTトレーナーに向いている人

OJTトレーナーは、特別な資格などは特に必要ありません。実際に指導するスキルや方法は、トレーナー研修で習得すれば良いのです。

しかし、やはり「向き・不向き」はあります。OJTトレーナーに向いているのは、次のような社員です。

入社2〜3年目の若手社員

- 育成対象者と年齢が近く、コミュニケーションが取りやすい

- 同世代で共感しやすく、関係性も構築しやすい

コミュニケーション能力が高い社員

- 育成対象者が質問しやすい雰囲気を作れる

- 人の失敗を許容でき、押し付けない姿勢が求められる

指導力を強化したい社員

- OJTを通じて自身の成長や指導力の向上を目指

- 問題解決能力や他者を動かすスキルが養われる。

このような社員がOJTトレーナーとして理想とされます。

▼OJTトレーナーについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTトレーナーの3つの役割とよりよい人材育成の循環を生むコツとは?

OJTの企業事例紹介

マルハニチロ株式会社

会社名 |

|

|

資本金 |

200億円 |

売上高 |

連結:10,205億円(2023年3月期) |

従業員数 |

12,843人 |

※2024年5月時点

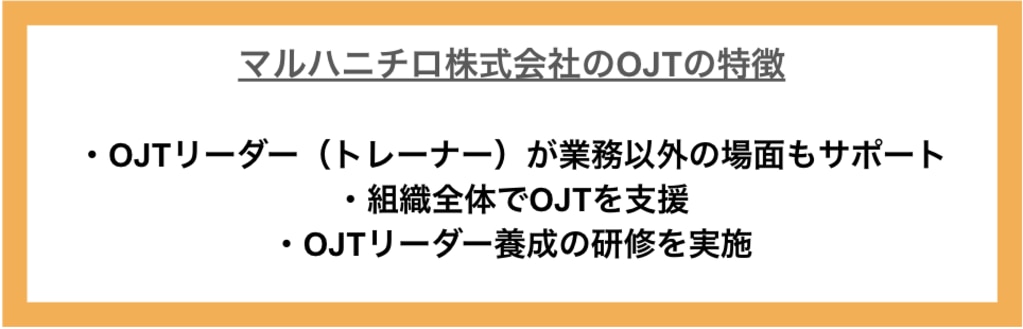

マルハニチロ株式会社では、入社1年目の社員に対し、OJTリーダー(トレーナー)と呼ばれる先輩社員を中心としたOJT研修を行っています。

OJTリーダーは、業務の指導だけではなく、一人前の社会人になるための成長をサポート。

業務目標の設定や、日々の悩み相談まで、新人時代のあらゆる場面を支えます。

一般的に、多くの会社では、「OJT」=「業務指導」となっているケースが非常に多く、新入社員が1人で問題を抱え込んでしまうケースもあります。

マルハニチロ株式会社では、いつも側にいる先輩社員からの精神的なサポートがあるため、安心してOJTに取り組むことができるといえるでしょう。

さらに、OJTを円滑にすすめるために、OJTリーダー養成研修やフォローアップ研修も実施しており、職場全体で新入社員を育成していく環境が整っています。

また、事業の幅が広い会社であるため、OJTに加えて、工場での現場実習やデパート地下での販売研修、品質管理研修など、多種多様な研修も併用。

資格の取得なども積極的に支援しており、奨励金をはじめ、約170もの通信研修の受講料を企業が半額負担するなど、サポート体制も万全です。

実際に研修を受けた社員からは、次のような声が上がっています。

《OJTを受けた新入社員の声》

1年目はOJT制度があって、サポートはもちろん、相談にのってくださったり、目標を一緒に立ててくださったりしたおかげで心強かったですね。

一つ相談したら、いくつものアドバイスが返ってくる。その中からやってみようと思えるものを実行できるのが魅力でした。

マルハニチロ株式会社のOJTの成功ポイント |

《「OJTリーダー養成」の研修により、トレーナーもスキルアップ》 マルハニチロでは、「OJTリーダー養成」の研修を行っていることが、OJTの成功ポイントです。 「OJTリーダー養成」は一般的に「トレーナー研修」と呼ばれるもので、トレーナーとしての指導スキルを身につけることができます。 たとえば、トレーナー研修では、OJTについての理解を深め、コーチングなどの指導のスキルを習得します。 コミュニケーション法なども学ぶため、トレーナーとしての自覚が芽生え、新入社員も安心して指導を受ける事ができるでしょう。 トレーナー研修を行うことなく指導するOJTでは、トレーナーのスキル不足により、新人社員が悩みやストレスを抱え込みやすくなります。 特に、会話が苦手なトレーナーの場合、コミュニケーションが取れず、新入社員の早期退職に繋がる可能性もあるのです。 OJTを担当するトレーナーへの研修を実施し、トレーナーのスキルを向上させることが、OJTの成功には必要といえるでしょう。 《先輩社員であるOJTリーダーが、新入社員をあらゆる面から成長をサポート》 マルハニチロ株式会社のもう一つのOJT成功のポイントは、トレーナー(OJTリーダー)が新人社員のあらゆる面の成長をサポートしている点です。 新人社員が不安や悩みを先輩に相談できる環境が整っているため、モチベーションが向上し、研修に前向きに取り組むことができます。 たとえば、新入社員がOJTの目標設定を行う場合、曖昧で具体性に欠けたり、現実的ではなかったりというようなことが起こりがちです。 経験や業務理解の不足から起こるものですが、目標達成が難しくなるため、やる気が低下する原因にもなりかねません。 しかし、先輩社員が実際の業務や会社の方針に沿ったアドバイスをすることで、実現可能な目標を立て、モチベーションの向上にも繋がるようになるでしょう。 また、トレーナーに日々の悩みや不安を相談することで、信頼関係が生まれ、円滑にOJTが進むようになります。 |

(出典:OJT成功の企業事例10選|うまくいく会社の共通ポイントを解説)

▼OJTの企業事例については、下記で他9社についても解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJT成功の企業事例10選|うまくいく会社の共通ポイントを解説

OJTの留意点~Z世代の学び方~

Z世代(1996年以降に生まれた人たち。諸説あり)はデジタルネイティブ世代とも言われています。デジタルテクノロジーと共に育ち、物心ついたころからデジタルデバイスと共に生活してきています。

Z世代は常に情報が飛び交うデジタル社会で育ってきたため、学び方に特徴があります。

-

学習にもデジタルデバイスを活用:

デジタル端末を使用することに抵抗感がなく、学習にもこれらのデバイスを活用していることも多いです。なぜなら、Z世代はインターネットやスマートフォン、タブレットなどデジタル端末を自由自在に使いこなすことがでるからです。

-

キーワードで検索:

Z世代の学習者は分からないことは自らキーワードで検索して調べることが当たり前です。学習においても自分自身で情報を検索し、解釈し、理解しようとします。その結果、彼らは自分で学習のペースで自分の理解状況に合わせて学習を進めていくことができます。

-

さまざまなメディアでの学習:

Z世代の学習者は動画やインフォグラフィックなど、視覚的なコンテンツを通じて学ぶことを好みます。YouTubeなどの動画プラットフォームは学習ツールとして使用されることもあります。また彼らは学習に焦点を当てたアプリなどを活用して自分自身の学習にパーソナライズした学習などを経験していることもあります。

-

仲間とのつながり:

Z世代の学習者はソーシャルメディアやオンラインプラットフォームを通じて、友人やクラスメートとコミュニケーションを取りながら学ぶことを好みます。またそのようなコミュニケーションの取り方に慣れています。

これらの特徴を理解し、Z世代が学びやすい学習環境を提供することは、この世代にとって最も効果的な学びの形を作り出すために重要です。

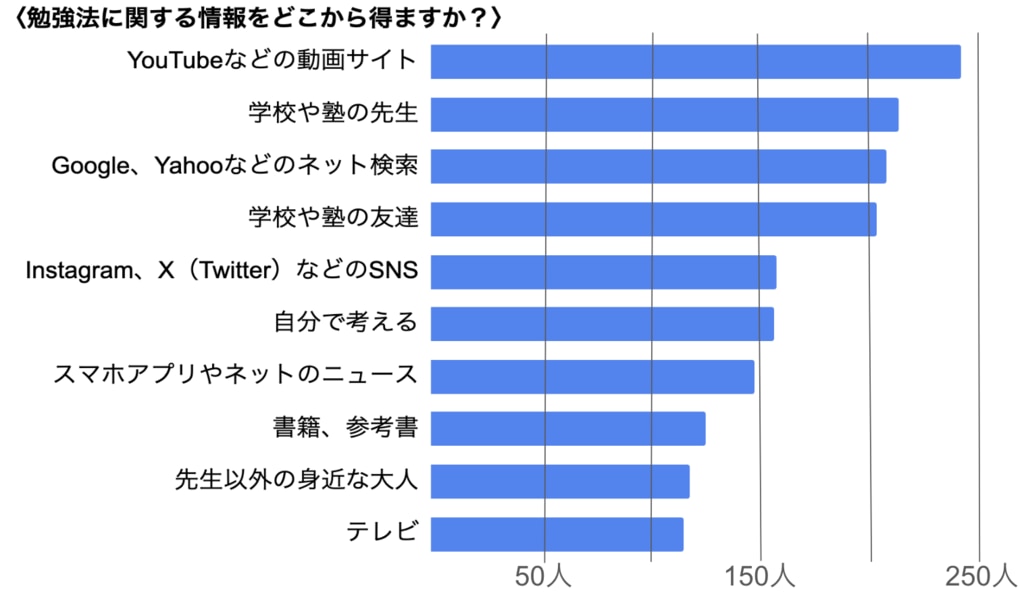

実際に、総合文具メーカーのコクヨ株式会社が2020年に行った「中高生の学びに関する実態調査レポート」でのアンケートによると、

「勉強に関する情報をどこから得ますか?」という問いに対し、

「YouTubeなどの動画サイト」と回答した学生が一番多い結果となっています(回答人数:824名)。学び方が変わってきていることが確認できます。

※コクヨ株式会社「中高生の学びに関する実態調査レポート」を参考に作成

▼Z世代の新入社員を即戦力化するポイントについては下記で解説しています。

⇒成果を出す新入社員の育て方とは?即戦力化の前提・ポイントを解説!

▼Z世代の新入社員のフォローアップについては下記で解説しています。

⇒新入社員フォローアップ研修のあるべき姿とは?Z世代の定着・戦力化に向けて徹底解説!

OJTの新たな学習環境を整える

これからの組織に新規参入してくる新入社員がデジタルネイティブ世代であることなどを踏まえると、これまでのOJTの効果的なやり方はうまく生かしつつ、時代に合わせてアップデートしていく必要があります。ポイントは下記3点です。

(OJTの新たな学習環境を整える)

|

デジタルコンテンツを活用した学習

これからの時代のOJTにはeラーニングや動画を中心としたデジタルコンテンツが欠かせません。

多くの組織ではOJTを通じて教えるという行為が各現場で消費されてしまっており、デジタルコンテンツとしてストックされていませんでした。

デジタルコンテンツを活用した学習環境を整えることでOJTの実施において、教える側、教えられる側、企業にとってOJTの効率化を図ることができ、生産性向上のメリットが大きくなります。

デジタルテクノロジーを使った動画、理解度クイズや、AIロープレなどがこれからのOJTに役立ちます。

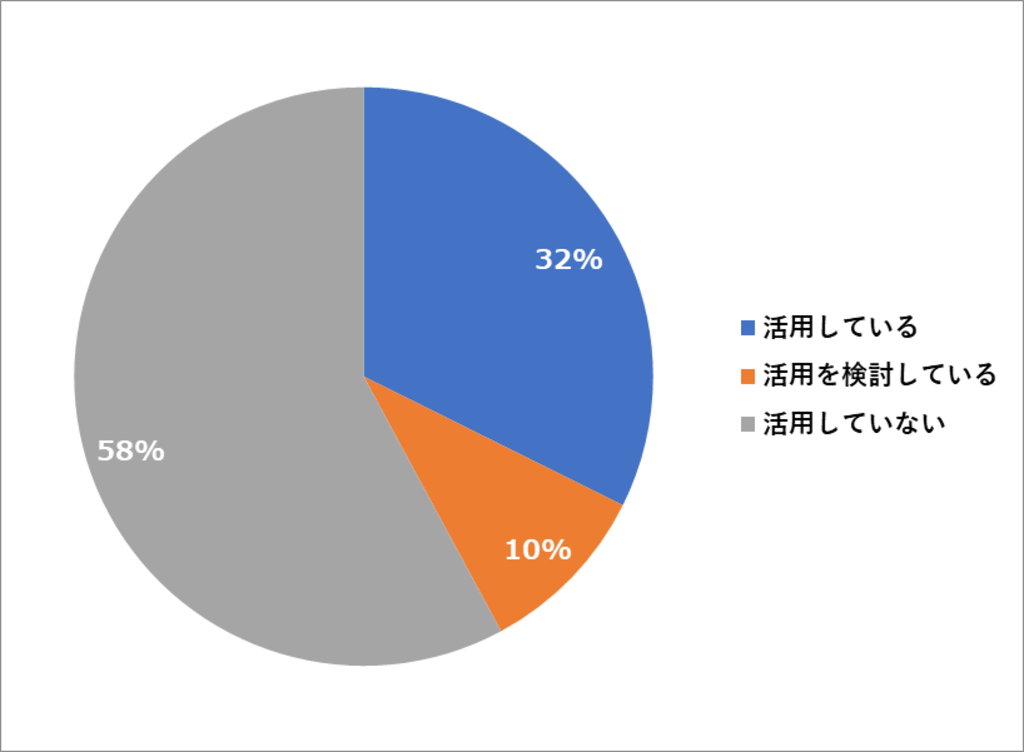

(補足)調査結果:動画の活用はまだまだこれから

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「貴社のOJTでは、教育用として動画を活用していますか?」として、OJTでの動画活用状況について聞いています。

OJTに動画を活用している組織は32%であり、68%の組織で動画が活用されていないことが分かりました。

▼AIを活用したロープレなどについて解説しています。合わせてご覧ください。

⇒AIを活用した効果的なロープレとは? ポイントや営業研修の新たなステージを紹介

プラットフォームを活用した運用

動画などを活用した学習には、学習に特化したプラットフォームの活用が効果的です。

なぜなら、そうすることで、コンテンツをキーワードで検索して学ぶことなどが可能になるからです。

単にデジタルコンテンツを用意するだけでは効果的な学習になりません。学習にはインプットだけでなく、アウトプットも必要です。

デジタルコンテンツを効果的に組み合わせたり、理解度クイズをセットしたりするなど、学習教材として整えていくで、学ぶ側はいつでも、どこでも、何度でも、必要なコンテンツを学習することができます。

その様な環境が整うことで、学習者の日常的な学習行動のデータがプラットフォーム上に蓄積されていきます。

また、プラットフォームの活用でソーシャルラーニングを実現し、仲間とつながりながら学習を進めることも可能になります。

さらにプラットフォームの活用でよりアウトプットを意識した学習が可能となります。

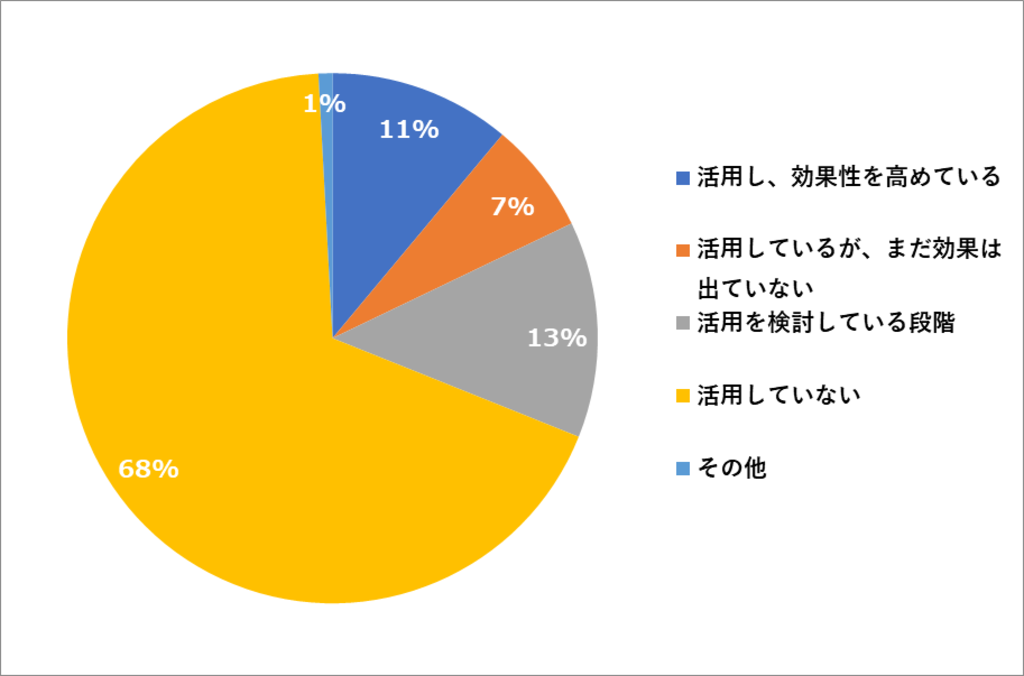

(補足)調査結果:プラットフォームの活用もまだまだこれから

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「OJTでは、動画などのコンテンツを個々人に合わせて配信できるようなプラットフォームや、AIを用いた個別トレーニングを提供できるようなプラットフォームを活用し、効果性を高めていますか?」として、OJTでのラーニングプラットフォーム用状況について聞いています。

OJTにラーニングプラットフォームを活用している組織は18%であり、82%の組織ではまだ活用されていないことが分かりました。

動画の活用と合わせ、OJTの生産性、効果性を高めていく伸びしろが感じられます。

データを活用したPDCA

これからの時代のOJTには、データを活用したPDCAサイクルを回していくことが重要です。

なぜなら、デジタルコンテンツを用意し、それをプラットフォーム上で運用することで、学習者のさまざまな学習行動がデータとしてストックされ、そのデータを活用できるようになるからです。

その学習行動のデータを分析してPDCAを回していくことで、より効果的なOJTにおける学習環境づくりにつながります。

▼OJTに動画活用が効果的です。下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒若手のOJTには動画教材の活用が効果あり!事例も含めて理由を解説!

新たなOJT環境のメリットと今後

デジタルコンテンツを用意し、プラットフォーム上で運用し、データを用いてPDCAを回していく新たなOJT環境にはメリットがあります。

新たなOJT環境のメリット

メリット① 指導内容のバラツキの軽減 メリット② 指導者の負担軽減と生産性向上 |

▼コンテンツ作成については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒研修用動画コンテンツの作り方!効果的に作成するポイントやコツ・手順などを解説!

今後のOJTはデジタル化へ

デジタルコンテンツを活用したOJT研修やOJTの学習環境の整備には学習に特化したラーニングプラットフォーム「UMU(ユーム)」の活用が効果的です。

UMUはデジタルテクノロジーと学習の科学を効果的に掛け合わせ、効果的な学習を実現するためのプラットフォームです。

動画を中心とした学習コンテンツをはじめ、理解度クイズなどを効果的に組み合わせることによって、最適な学習環境を構築できます。

コンテンツのタイトルやタグ付けなどを活用することにより、キーワードで検索できる環境を整えることができます。

OJTをデジタル化した支援事例

建設業でOJTのデジタルを図ったご支援事例を紹介します。

社員数:100名以上

事業:土木建築工事、建設工事の設計と監理

課題・背景

技術教育に十分な時間を割けない

ベテラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。

また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。

OJT格差と離職率が上昇

現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。

取り組みの詳細

全社プロジェクトの立ち上げ

課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。

このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。

全社員アンケートを実施

現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしいこと」アンケートを実施しました。

そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。

コンテンツ作成のサポート体制を強化

中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。

また、コンテンツ一つ一つの情報量が多いことや、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。そこで具体的な作業に関するコンテンツ作成を若手社員が担当するように切り替えました。

さらに、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなど、コンテンツ作成サポートの強化を行いました。

取り組み後の成果

若手社員の知識習得レベルの底上げ

若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分にそろった学習環境を提供することができました。

また、マイクロラーニングの考え方に基づき、全ての動画コンテンツの長さを5分以内に収めました。これによって、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になりました。

その結果、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。

OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化

コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。

また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについては上司が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。

この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。

入社希望者の増加

OJTのデジタル化を導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。新卒の採用説明会やメディアの取材において、OJTのデジタル化を図った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。

その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得し、多くの学生から選ばれる企業となりました。

まとめ

効果的なOJTとは?新時代の人が育つ学習環境の作り方を解説について紹介してきました。

- OJTの意味や目的とは

- OJTとOff-JTの違い

- OJTのメリット・デメリット

- OJT「ばらつき課題」の真因

- OJTを行う上での基本姿勢

- OJTを行う場合の流れ

- OJT計画とOJT計画書(例)

- OJTトレーナーに向いている人

- OJTの企業事例紹介

- OJTの留意点~Z世代の学び方~

- OJTの新たな学習環境を整える

- 新たなOJT環境のメリットと今後

- OJTをデジタル化した支援事例

株式会社LDcubeでは従来のOJTを行う上で必要なOJT指導者向けの研修の提供や、時代に合わせたデジタルコンテンツを活用した学習環境づくりまで、幅広くOJTの支援を行うサービスを展開しています。

また、OJTに限らず人材育成について幅広くご支援しております。

OJTを機能させるためのトレーナー研修やマネジメント研修、離職防止に向けエンゲージメントを高めるためのエンゲージメント研修や社員の成長につなげるための学習体制づくりなどさまざまな事例があります。

無料でのプログラム体験会や簡単なデモ体験なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ (参考)合わせて読みたい