OJT計画とは?テンプレートや効果的なプランの立て方・注意点

「OJT計画の立て方がわからず、頭を悩ませている」という方は、多いのではないでしょうか。

近年、人材育成の重要性が叫ばれるなか、効果的なOJT(On-the-Job Training:職場内訓練)の実施が、企業の発展に不可欠となっています。

OJTを体系的に行うためには、綿密な計画を立てることが重要ですが、その作成方法に悩む企業は少なくありません。

本記事では、OJT計画の基本から、効果的な作成方法、注意点までを詳しく解説します。

ご一読いただくと、自社に最適なOJT計画を立案し、社員の成長を加速させるノウハウが身に付きます。さっそく見ていきましょう。

▼OJTの全体像や詳細のテーマについては以下にまとめています。併せてご覧ください。(関連記事)

▼OJT計画の具体例やシートを含むチェックシートなどの役立ち資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.OJT計画の基礎知識について

- 1.1.OJT計画とは何か

- 1.2.OJT計画を立てるべき理由

- 1.3.OJT計画書のテンプレート例

- 2.OJT計画の効果的な作り方

- 2.1.ステップ1:中長期の成長目標を明確にする

- 2.2.ステップ2:短期の成長目標に落とし込む

- 2.3.ステップ3:教育内容と期間を具体的に設定する

- 2.4.ステップ4:育成方法とフィードバック方法を決める

- 2.5.ステップ5:評価基準と評価方法を明確にする

- 2.6.ステップ6:計画の見直しと修正を継続的に行う

- 3.OJT計画作成時の3つのポイント

- 4.OJT計画を基にした具体的な指導法

- 4.1.「Show」やってみせる

- 4.2.「Tell」説明・解説する

- 4.3.「Do」やらせてみる

- 4.4.「Check」評価・指導をする

- 5.OJT計画運用の要はトレーナー

- 6.OJTを計画的に進めるにはデジタル化

- 7.OJTのデジタル化を図った支援事例

- 8.まとめ

OJT計画の基礎知識について

OJT計画は、新入社員や業務未経験者の育成を、効率的かつ効果的に行うために不可欠なツールです。まずは、OJT計画の基本的な知識を確認しておきましょう。

OJT計画とは何か

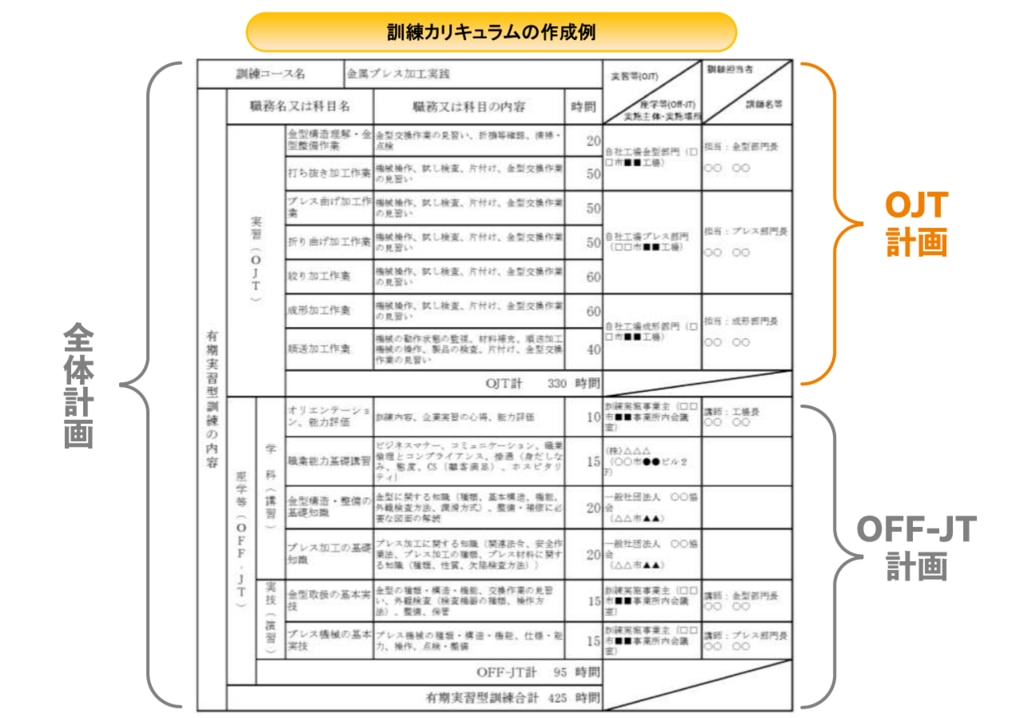

OJT計画とは、新入社員などの育成目標を達成するための、具体的なOJTカリキュラムとスケジュールのことです。

OJT計画で扱う領域は、端的にいえば “OFF-JT(=集合研修、座学での学習)以外の実習トレーニングすべて” となります。

出典:厚生労働省「有期実習型訓練を活用してみませんか」を加工

OJTの対象となる社員に必要なスキルや知識を洗い出し、職場内でのトレーニングを通じて、「いつまでに・何を・どのように習得するのか」を明確にします。

このOJT計画は、育成担当者とOJT対象者の双方にとって、指針となるものです。

計画に沿った実践によって、効率的かつ着実な人材育成が可能となります。

OJT計画を立てるべき理由

OJT計画を立てることには、以下のようなメリットがあります。

【OJT計画を立てるべき理由】

|

逆に、OJT計画を立てずに場当たり的に教育を行うと、対象者のスキル習得に遅れが生じたり、指導内容にムラが出たりするおそれがあります。

社員の早期戦力化が望めないだけでなく、早期離職を招くケースもありますので、注意が必要です。

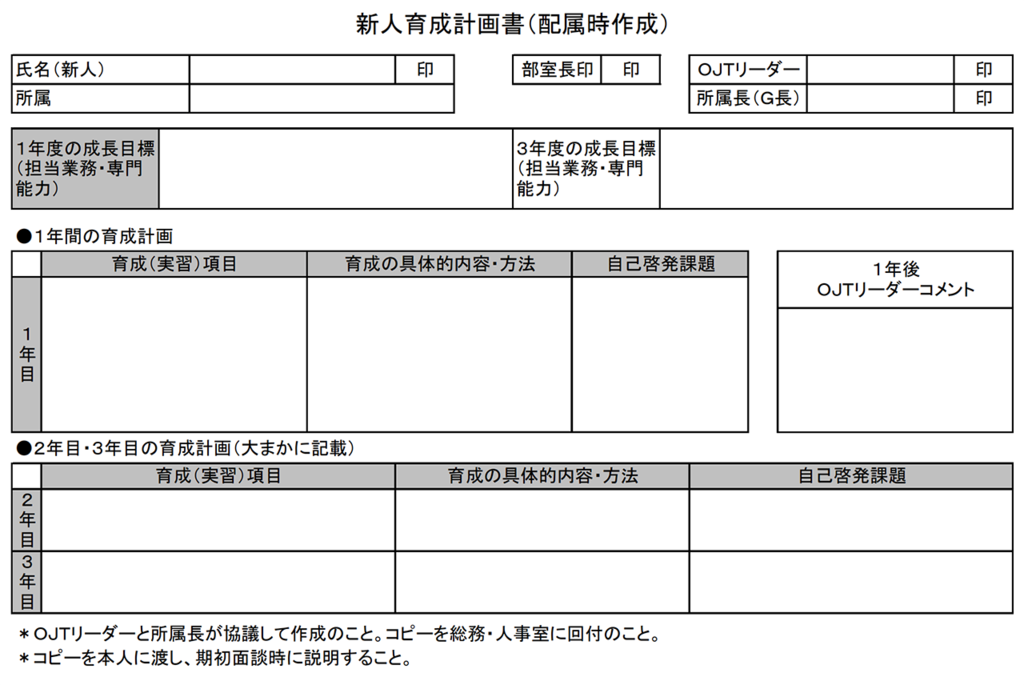

OJT計画書のテンプレート例

OJT計画書のテンプレートとしては、以下のような項目を盛り込むとよいでしょう。

【OJT計画書のテンプレート項目例】

|

以上の項目を網羅したテンプレートを用意しておくと、OJT計画の策定がスムーズになります。自社の状況に合わせて、項目の追加・修正を行ってください。

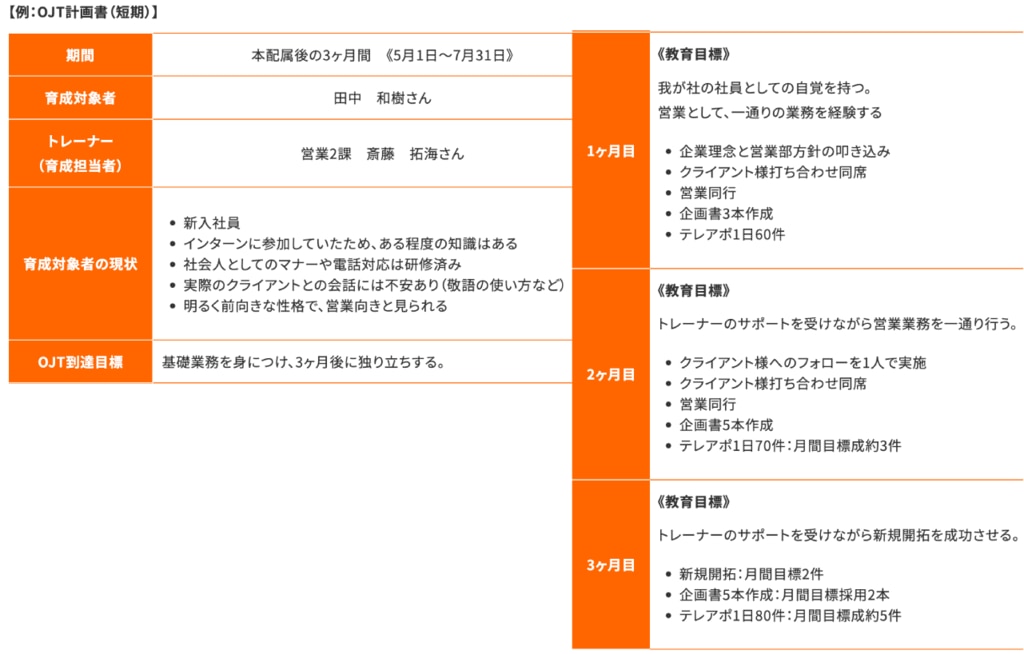

以下はテンプレートの例です。

【中長期の計画書の例】

【短期の計画書の例】

出典:OJTの正しいやり方とは?【即戦力を育てる】7ステップを徹底解説!

ほかにも検索すると、さまざまなテンプレートがヒットします。

⇒ Googleで[OJT計画書 テンプレート]と画像検索した結果ページ

上記リンクからテンプレート画像を確認できます。参考にしてみてください。

OJT計画の効果的な作り方

続いて、効果的なOJT計画の作成プロセスを、具体的なステップに分けて解説します。

ここでは、以下の6つのステップに分けて見ていきましょう。

|

ステップ1:中長期の成長目標を明確にする

1つ目のステップは「中長期の成長目標を明確にする」です。

まずは、育成対象者の中長期的な成長目標を設定します。

いつまでに、どのようなスキルや知識を身に付けてほしいのか、ゴールイメージを明確にしましょう。

本人の適性や、配属先の部署の特性を考慮しながら、達成可能な目標を立てることが重要です。

【中長期の成長目標設定の際の注意点】

|

長期目標がブレないよう、しっかりと言語化し、文書に落とし込んでおきましょう。

設定した目標は、OJT実施中に常に意識できるよう、OJT日誌の裏表紙などに掲示する工夫も有効です。

ステップ2:短期の成長目標に落とし込む

2つ目のステップは「短期の成長目標に落とし込む」です。

中長期の目標ができたら、次はそれを短期の目標に分解していきます。

中長期の目標を達成するために、まずは何から取り組むべきかを明らかにするプロセスです。

短期の目標は、3か月先、半年先など、比較的近い未来の姿を思い描きながら設定しましょう。

【短期目標への落とし込み方】

|

短期目標は、中長期目標よりも具体性を高め、より行動レベルに近づけて設定します。

小さなトレーニングの積み重ねを通じて、大きな目標を達成できるよう、着実に一歩ずつ進められる目標を心がけましょう。

ステップ3:教育内容と期間を具体的に設定する

3つ目のステップは「教育内容と期間を具体的に設定する」です。

短期目標が定まったら、目標を達成するための教育内容と期間を具体化します。過去の知見なども参考にしつつ、対象者の成長度合いに応じた教育プログラムを設計しましょう。

【教育内容設定のポイント】

|

教育内容と期間は、フィックスト(固定)とフレキシブル(柔軟)のバランスを取るのがポイントです。

大枠のスケジュールは固定しつつ、対象者の成長スピードに合わせて、臨機応変に内容を調整できる余地を残しておきましょう。

ステップ4:育成方法とフィードバック方法を決める

4つ目のステップは「育成方法とフィードバック方法を決める」です。

教育を効果的に進めるには、適切な指導方法の選択と、きめ細やかなフィードバックが欠かせません。対象者の特性を見極めつつ、育成方法を柔軟に使い分けていく必要があります。

【育成方法の例】

|

育成担当者は、対象者との信頼関係を築きながら、適切な指導とフィードバックを心がけましょう。対象者の主体性を引き出し、モチベーションを高める関わり方が求められます。

なお、育成担当者(OJTトレーナー)の育成が不十分な企業においては、OJTトレーナー育成計画の策定も必要です。

ステップ5:評価基準と評価方法を明確にする

5つ目のステップは「評価基準と評価方法を明確にする」です。

育成の成果を測定するには、評価基準の設定と、適切な評価方法の選択が不可欠です。対象者の成長度合いを多面的に評価できるよう、評価の仕組みを工夫しましょう。

【評価基準の設定方法】

|

評価の実施タイミングは、マイルストーン到達時など節目に設定しましょう。

評価結果は、上司と対象者の面談の場で丁寧にフィードバックし、対象者のさらなる成長をサポートするとよいでしょう。

ステップ6:計画の見直しと修正を継続的に行う

6つ目のステップは「計画の見直しと修正を継続的に行う」です。

作成したOJT計画は、実行しながら随時、見直しを図りましょう。

OJT計画のゴールは、計画の完遂ではなく、「育成対象者が必要な知識やスキルを習得すること」です。

教育を進める過程で、対象者の成長度合いの過不足や、計画の誤算が見えてくることがあります。それらを無視せず、柔軟に計画を修正しながら育成を進めることが大切です。

【計画見直しの視点】

|

計画の見直しは、育成担当者だけでなく、関係者を交えて行うと効果的です。多様な視点から計画を振り返り、より効果的な育成プロセスを設計していきましょう。

OJT計画作成時の3つのポイント

最後に、OJT計画の作成および実行時に気をつけたいポイントをお伝えします。以下の点を意識しながら進めていきましょう。

|

所持スキルからストレス耐性まで対象者の特性に合わせる

1つ目のポイントは「所持スキルからストレス耐性まで対象者の特性に合わせる」です。

OJT計画の策定の理想的なあり方は、対象者一人一人の特性や学習スタイルを見極め、その人に合わせた育成プランを設計することです。

画一的なカリキュラムを全員に適用するのではなく、個人の強み・弱みを分析して対応する柔軟性が、成果につながります。

【対象者の特性分析の着眼点】

|

このような対象者理解の鍵は、日常の観察と定期的な面談を通じた情報収集にあります。

表面的な印象にとらわれることなく、対象者の個性に寄り添う姿勢こそが、OJTの成功を左右する大きな要因です。

対象者が混乱しないようにチームの連携を密にする

2つ目のポイントは「対象者が混乱しないようにチームの連携を密にする」です。

OJTを組織的に展開していくには、育成する側の連携プレーが不可欠です。

対象者の視点から見たときに、

「教育担当者と上司とで、言うことが違う」

「教わったとおりに業務を行ったら、他部署から叱責を受けた」

など、育成側の連携不足による弊害が起きる状況は、避けなければなりません。

対象者を混乱させず一貫性のある指導を行えるよう、OJTの目的達成を下支えするチームビルディングを図りましょう。

【連携強化のためのアクションプラン】

|

一人一人が持ち味を発揮しながら、同じベクトルに向かって協力し合える体制があれば、OJTを受ける新入社員や若手社員も、チームの一員として早くなじめるでしょう。

計画と照らし合わせて効果を検証する

3つ目のポイントは「計画と照らし合わせて効果を検証する」です。

OJTの効果を組織全体で最大化するには、個々のOJT計画の進捗管理だけでなく、OJTの全体的な成果を検証し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。

組織目標に対して、どの程度の成果が出ているのかを多角的に評価し、次なるOJTの改善につなげていく必要があります。

OJTの組織的な効果検証を進めるためのポイントは以下のとおりです。

【OJTの組織的な効果検証のポイント】

|

組織の人材力強化には、個人の成長だけでなく、組織全体でOJTに取り組む意識や風土づくりが欠かせません。効果検証を通じて、組織のOJTの強みと課題を認識し、より効果的なOJTの仕組みを作り上げていきましょう。

人材育成の効果測定については、以下の記事もあわせてご覧ください。

⇒人材育成の効果測定とは?重要な観点や評価項目を網羅的に解説

OJT計画を基にした具体的な指導法

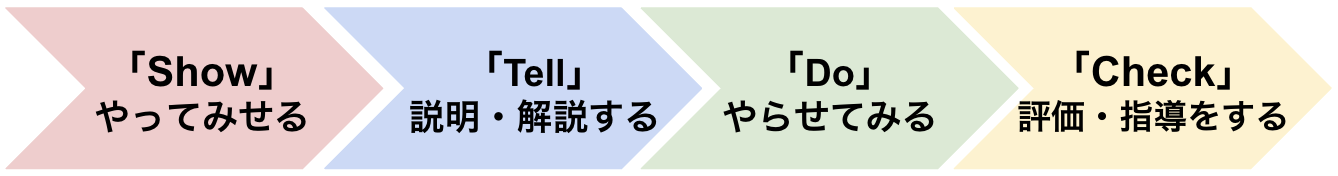

OJT計画を作成したら、実際にOJTを行っていきますが、OJTは基本的にマンツーマン指導での実施となります。職種や業務によって多少異なる点はありますが、実際の指導には「4段階職業指導法」という方法を用いることが基本です。

これは、「Show(やってみせる)」「Tell(説明・解説する)」「Do(やらせてみる)」「Check(評価・指導をする)」というプロセスで、即戦力を育成する、実践型の人材育成手法です。

4段階職業指導法

頭では理解していても、実際の業務がうまくいくわけではありません。この4つを育成対象者が慣れるまでくりかえすことが大切でしょう。

それぞれの段階のポイントを解説していきましょう。

「Show」やってみせる

まずは、トレーナーが、実際の業務をやってみせることからはじめます。

トレーナーの業務を実際に見ることで、育成対象者は、自分の仕事を具体的にイメージすることができるためです。

解説や説明を先にすると、育成対象者はイメージができず、混乱してしまう可能があるでしょう。

専門的な業務だけではなく、電話の対応や、コピーの取り方など些細なことでも、まずは「お手本」を見せるようにしましょう。

「Tell」説明・解説する

トレーナーが業務を行っているところを見せたあと、育成対象者に業務の内容や、やり方を丁寧に解説します。

なぜこのやり方をするのか、どのタイミングで行うのかなど、業務の目的などもしっかりと説明します。

分からないまま次の段階へ進むことがないよう、質問なども積極的に受けましょう。

「Do」やらせてみる

次に、実際にその業務をやってもらいましょう。

やってもらうことで、本当に理解ができているのか、間違って理解していないかなどを確認します。

この時、必ずトレーナーは側にいてサポートをします。業務によっては、危険がないように充分な配慮も必要です。

「Check」評価・指導をする

育成対象者が行った業務をチェックし、簡単な評価や指導を行います。

【チェックするべきこと】

|

失敗してしまった点は、具体的に、何が悪かったのか、どうすればよかったのかを丁寧にフィードバックし、気づきを促しましょう。

また、失敗した箇所を指摘するだけではなく、できたところは積極的に評価することを意識しておきましょう。できなかったことの指摘だけでは、成長を実感しにくくモチベーションも低下してしまいます。

できなかった業務に関しては、再度「Show」からはじめると、習得が早く、スキルが定着し、成果につながりやすくなります。

チャレンジを促そう! |

全体を通して、失敗をしないように先回りするのではなく、できるだけチャレンジをするように促しましょう。 育成対象者は、新人にしか許されない失敗を重ねて、特別な経験や実体験を得ることができます。 この学びが、今後の仕事に大いに活かされ、社員の一員として飛躍することにも繋がるはずです。 |

▼OJTのやり方については下記で詳しく解説しています。

⇒OJTの正しいやり方とは?即戦力を育てる7ステップを徹底解説!

OJT計画運用の要はトレーナー

OJT計画をしっかりと運用していく際の要となるのはOJTトレーナーです。OJTトレーナーがOJTトレーナーの役割をしっかりと認識し、OJT計画の重要性などについても理解して進めていくことが重要です。OJTトレーナーが適切にその役割を発揮してもらうためには、会社がOJTトレーナー研修の機会を用意し、OJTトレーナーにきちんと役割を伝え、役割発揮に向けた能力開発の機会を提供することが重要です。OJTトレーナー研修に必要な要素について紹介します。

(OJTトレーナー研修に必要な要素)

|

OJTトレーナーとしての役割理解

OJTトレーナーに任命された社員がOJTトレーナーとして活動していく上で、OJTトレーナーとしての役割をきちんと理解していることが大前提です。OJTトレーナーとしての役割、人材育成において重要な役割を担っているという責任のみならず、組織独自の期待役割なども伝えて、理解してもらうことが重要です。

OJT計画書の作成方法

OJT計画なくしてOJTにあらず。OJT計画書がそもそも存在しないという課題を抱えている企業も少なくありませんが、効果的にOJTするにはOJT計画書が欠かせません。OJT計画書とは、OJTトレーナーが、OJT対象(トレーニー)に、いつまでに、何が、どれくらいできるようになってもらうのかを整理するためのものです。

OJTトレーナーは、OJTの目的を理解し、職場で日々教えていくための目標設定、計画立案、進行管理、評価方法などについて、OJTトレーナー研修で学び、OJT計画書を作成する必要があります。

指導力向上のためのトレーニング

効率的な教え方、コーチングのスキル、フィードバックの与え方など、相手に効果的に教えるために必要なスキルが多くあります。後輩も一人一人の特性が異なるため、その特性に合わせて効果的に指導や関わりを持てることが重要です。

現代では、動画を活用して教えるなど、教え方のバリエーションも増えています。それに伴い、OJTトレーナー(教える側)のさらなるスキルアップも必要です。

▼OJTについて、現代の教える側が押さえておきたいポイントについてはこちらをご覧ください。

⇒OJTで教える社員の役割とは?デジタル時代に必要なポイントを解説!

OJTトレーナーのコミュニケーションスキル

自分を知って、相手を知ることで効果的なコミュニケーションにつながります。コミュニケーションはまず自分を知ることから始まります。また、職場にはさまざまな背景を持つ人々がいます。多様性への理解や、差別、ハラスメントに対する理解を深める必要もあります。

コミュニケーションスキルは、OJTトレーナーとしてトレーニーに日々関わる上で重要なスキルとなります。トレーニーとうまくコミュニケーションが取れないとOJTが機能しません。現代では、ハラスメントにも気を付ける必要があります。自分を知って相手を知って、効果的なコミュニケーションが取れていれば問題ありません。

しかし、自分が良かれと思って行っているコミュニケーションの取り方は、相手が苦手としている場合もあります。そのような場合、日常的にそのままコミュニケーションを行い続けるとハラスメントへと発展してしまう恐れがありますので、注意しましょう。

OJTをきちんと機能させるには、OJTを担当するOJTトレーナーの方々に研修を受講してもらい、役割認識やスキルを身に付けてもらうことをおすすめします。

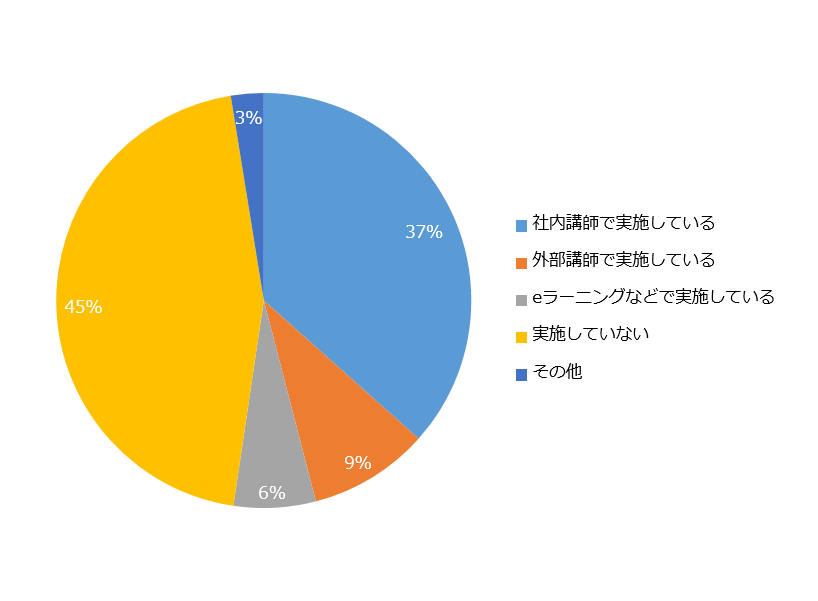

参考:OJTトレーナー研修実施の実態

OJTトレーナー研修を実施する際には、人事が主催し、外部講師に依頼して研修を実施することもあれば、社内講師で実施することもあります。株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「貴社では、OJT担当者研修は実施していますか? 最も当てはまるものをお選びください」として、OJTトレーナー研修の実施状況について聞いています。37%の組織においては「社内講師で実施している」と答えています。

「外部講師で実施している」と回答した組織は9%でした。そして、「実施していない」という回答が45%と最も多い回答となりました。

OJTを効果的に機能させるためには、OJTトレーナー研修を実施し、OJTトレーナーに期待する役割やスキルを教えることが不可欠です。OJTトレーナー研修を実施していない場合は、実施することをおすすめします。

▼OJTトレーナー研修については下記で詳しく解説しています。

⇒効果的なOJTトレーナー研修とは?これからの時代に必要な要素も解説!

OJTを計画的に進めるにはデジタル化

OJTを計画的に進めるためには、デジタル化が重要です。

OJTのデジタル化とは、OJTで教える内容について動画コンテンツやファイルデータ、理解度クイズなどをデジタル化し、プラットフォーム上で引用することにより、学習行動の履歴を管理しなgら、OJTのやり方そのものを変革し、効果を高めていくことを指します。

デジタル化は「ばらつき」を軽減し、生産性を向上させる有効な手段です。教える内容を統一したデジタルコンテンツとして整備することで、誰が教えるかに依存せず、質の高い教育を提供できます。これにより、トレーナーの業務負荷も軽減され、効率的な教育を実現できます。

さらに、デジタルコンテンツを活用して、いつでもどこでも学べる環境を整備することで、受講者は自己学習を通じてスキルを向上させることができます。

学習行動やトレーナーの指導行動のデータ解析を通じて、人材育成の再現性も向上させることが可能です。

これらの取り組みを通じて、OJTを計画的に進めるオンボーディングプログラムが実現され、新入社員や若手社員が早期に戦力として活躍し、企業全体の成長が促進されます。

▼OJTのデジタル化については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTにおける最大のデメリットとは?解決策と合わせて解説!

OJTのデジタル化を図った支援事例

建設業でOJTのデジタル化を図り、OJTという名の放置を解決した支援事例を紹介します。

社員数:100名以上

事業:土木建築工事、建設工事の設計と監理

課題・背景

- 技術教育に十分な時間を割けない

ベテラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。

また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。 - OJT格差と離職率が上昇

現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。

その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。

取り組みの詳細

- 全社プロジェクトの立ち上げ

課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。 - 全社員アンケートを実施

現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしいこと」アンケートを実施しました。そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。 - コンテンツ作成のサポート体制を強化

中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。また、コンテンツ一つ一つの情報量が多いことや、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。そこで具体的な作業に関するコンテンツ作成を若手社員が担当するように切り替えました。

さらに、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなど、コンテンツ作成サポートの強化を行いました。

取り組み後の成果

- 若手社員の知識習得レベルの底上げ

若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分にそろった学習環境を提供することができました。

また、マイクロラーニングの考え方に基づき、全ての動画コンテンツの長さを5分以内に収めました。その結果、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になり、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。 - OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化

コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。

また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについてはベテラン社員が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。

この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。 - 入社希望者の増加

OJTのデジタル化を導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。新卒の採用説明会やメディアの取材において、OJTのデジタル化を図った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。

その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得し、多くの学生から選ばれる企業となりました。

まとめ

本記事では「OJT計画」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

OJT計画の効果的な作り方を6つのステップに分けて解説しました。

|

OJT計画を作成する際に注意すべき3つのポイントは以下のとおりです。

|

OJT計画は社員育成に欠かせない、重要なツールです。本記事でご紹介した知見を実践の場で活用し、教育のブラッシュアップを図っていただければ幸いです。

株式会社LDcubeはこれまでの組織活性化や人材育成で培ったノウハウを生かしながら、新たな時代の人材育成方法の模索を支援しています。

また、OJTのデジタル化など課題解決に向けたプラットフォームの提供やコンテンツ作り、運用のサポートなど、OJTトレーナー研修の実施など、さまざまなサービスを展開しています。

無料のデモ体験会や具体的な使い方のご案内、導入事例の紹介なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。