研修用動画コンテンツの作り方!効果的に作成するポイントを解説!

研修用動画の作成にお悩みではありませんか?

企業や組織において、効果的な研修は非常に重要ですが、実際に動画を作成するとなると、多くの方が「誰が作ればよいのか」「どこから始めればいいのか」と悩んでしまうことが多いようです。

しかし、ご安心ください。今回は、研修動画作成の流れを分かりやすく解説し、あなたの疑問を解決するためのポイントをご紹介します。

まず、明確な目標設定です。何を伝えたいのか、そのためにどのような内容を盛り込むべきかをしっかりと考えましょう。次に、学習者にとって理解しやすいシナリオ作成が重要です。また、ストーリー性を持たせることで、学習者の興味を引きつけることができます。さらに、視覚的な要素や具体的な事例を取り入れることで、記憶に残る動画が完成します。

作成にあたっては、技術的なスキルに不安を感じる方も多いですが、現在では初心者向けの簡単な動画編集ツールも豊富に用意されており、利用することができます。

何より、「凝ったものを作ろうとしないこと」がポイントです。

さらに、社内にあるさまざまな機会(研修会や勉強会など)やリソースを活用して動画コンテンツを作成していくコツを紹介していきます。

研修用動画を作成し、効果的な研修を通じて、組織のパフォーマンス向上を図りましょう。

▼動画に関連したテーマについては下記で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

- 動画研修は社員教育の新たなカタチ!作り方や効果の高め方まで解説!

- 動画研修のメリットとは?効果的な社員育成の方法・親和性の高い研修も紹介

- 動画学習を活用した研修は効率が悪い?5つの改善策で効果アップ!ポイントを解説

- 若手のOJTには動画教材の活用が効果あり!事例も含めて理由を解説!

- 動画学習を活用した研修は効率が悪い?5つの改善策で効果アップ!ポイントを解説

- オンボーディングに動画を活用するメリットとは?動画の作り方や注意点も解説!

- 新入社員研修で動画を活用するメリット|教材の形式や特徴を解説!

▼本記事の内容をホワイトペーパーとしてまとめておきました。

目次[非表示]

- 1.研修用の動画コンテンツについて

- 2. 研修用動画を本格的に制作する場合の流れ

- 3.研修用動画コンテンツ作成上の課題

- 4.研修用動画の作成を内製化するやり方

- 4.1.リアル撮影

- 4.2.オンライン会議システムで一人撮影

- 5.研修用動画作成の3つの進め方(内製化)

- 5.1.主管部門主導方式

- 5.1.1.今ある機会を活用する

- 5.1.2.オンライン会議システムで実施し、録画する

- 5.2.プロジェクト展開方式

- 5.3.研修活用方式

- 6.研修(実施予定)の機会を活用する

- 6.1.新入社員研修内でのセッション

- 6.2.OJTリーダー研修でのセッション

- 6.3.営業研修でのセッション

- 7.コンテンツが生まれるサイクル

- 8.プラットフォーム活用で動画を教材に変える!

- 9.研修用動画作成の内製化を支援した事例

- 10.まとめ

研修用の動画コンテンツについて

研修用動画は、新入社員や既存社員に対して、会社の方針、業務内容、システムや機材の操作方法などを視覚的に理解させるための教材です。

実際の作業場面を録画したものやアニメーションで描かれたものなど、さまざまな形式が存在します。その視覚的な特性により、印象に残りやすく理解しやすさをもたらします。

また、研修用動画はオンラインで配信可能なため、場所にとらわれず受けることが可能であります。そして、早送りや巻き戻しによって、個々の理解度や進捗に合わされた学習が可能となります。

研修用動画を作成する際には、明確な目的や具体的な内容の設定が求められます。また、隙間時間でも学べるような短い動画(マイクロラーニング)での制作が推奨されています。

さらに、社員が退屈せずに視聴し続けられるよう、エンターテイメント性を持たせることなども重要な要素となります。

▼動画編集に必要な機材については下記で紹介しています。|株式会社日本デザイン

⇒動画編集に必要な機材8選|初心者が機材を選ぶポイントも紹介

研修用動画を本格的に制作する場合の流れ

本格的に研修用動画を制作する場合、以下のような流れで進めることが一般的です。

|

1つずつ見ていきましょう。

-

目的の確認・設定:

研修用動画は学習を助けるための1つの手段なので、期待する結果・効果を明確にすることが重要です。新入社員への業務説明用に活用するか、特定の専門スキルを身につけるためのトレーニング動画なのか、目的により盛り込むべき情報やストーリーが変わってきます。

-

企画・構成・脚本作り:

研修内容を吟味し映像化すべきポイントなどを整理します。教材の内容をストーリーボードに落とし込んだり、具体的なシーン展開をイメージしたりしながら、絵コンテを作り、視覚的に理解しやすい動画構成を考えます。研修受講者の視点を念頭に置いて、わかりやすく楽しめる内容を心掛けましょう。また、人物登場の有無やアニメーション活用の有無なども検討しながら脚本を作成します。

-

制作(撮影・録音):

脚本を基に撮影します。実際の風景や人物を撮影する場合は、撮影場所や撮影機材の準備、および登場人物や撮影スタッフとの調整を事前に行い、スムーズに撮影が進むようにしましょう。場所によっては撮影の許可が必要な場合もありますので、事前に入念に確認して備えることが必要です。

-

編集・加工:専用の編集ソフトを活用して、撮影した映像を編集し、目的に合わせてテロップなどの視覚効果やアニメーションを追加します。ここでは、ナレーションや効果音、BGMなどについても、編集・加工の工程で処理したり追加したりします。テキストやグラフを挿入したり、音声を調整したりして、1つの映像作品としてまとめます。なお、編集にはそれなりの時間を要します。

-

レビュー・修正:

制作した動画を再生し、関係者と共にチェックします。メッセージが伝わるか、録音はクリアに聞こえるか、表現が適切なのかなどを見直し、改善・修正点があれば修正作業を行います。

上記の流れは一般的なものですが、動画作成の目的やプロジェクトの具体的な事情により変わることもあります。

例えば、専門的な知識を必要とする内容であれば、関連する専門家に見解を求めるステップを追加することもあります。

また、社内に制作経験やノウハウがない場合、制作過程の一部または全部を外部のプロに委託することもあります。外部に依頼する場合にはそれなりの費用がかかります。その点踏まえて企画しましょう。

研修用動画コンテンツ作成上の課題

社内研修のオンライン化に伴い、オンラインで学習するシーンが急増していますが、その中で課題として挙がってくるのが、いつ、誰が、どのようなコンテンツを作るのかという点です。

上記のような本格的に動画制作を行う場合、外部に委託するとコストがかさみます。かといって社内で制作しようとしてもノウハウやリソースが足りないという点が課題となります。

そのため、コンテンツの作成まで手が回らず、研修のオンライン化に着手したものの、なかなか進まないという悩みが増えています。

一口にコンテンツといってもさまざまな種類がありますので、種類を整理しておきます。

コンテンツの種類

オンライン学習用のコンテンツはいくつかの種類があります。

|

代表的なものは動画ですが、それ以外にもPDFなどのテキストや資料、理解度クイズ、アンケートなどです。資料や理解度クイズ、アンケートなどは紙ベースで活用していたデータなどがあればそれを多少加工することで手間をかけずにそのまま使うことができます。

動画については、これまで動画コンテンツを作成してきていないという場合には、改めて作成していく必要があります。その際のポイントは凝ったものを作ろうとしないことです。

制作会社に依頼して編集などしてもらうことで、きれいな動画を制作することはできますが、あくまで社内視聴用のコンテンツと割り切れば、きれいでカッコいいコンテンツでなくても十分学習という目的を達成することができます。

まずは動画コンテンツ作りのハードルを低めに設定することが重要です。

▼動画コンテンツ作成の具体的な方法やポイントは下記記事をご覧ください。

⇒動画コンテンツ作成4つのコツ!社内学習を変える!

研修用動画の作成を内製化するやり方

動画づくりを社内で内製化していく場合のやり方は大きく2種類あります。

|

1つずつ見ていきます。

リアル撮影

実際に会議室や研修会場、ミーティングルームなどで講義を行うための環境を整え、撮影します。

撮影に際し、ホワイトボードやモニターが必要な場合はそれらも揃えます。

撮影を考慮すると、見やすさの観点でプロジェクター投影よりモニターの活用が好ましいです。

受講者なしで講師が講義を行う場合、人によってはやりにくいこともあります。普段、人を前にして講義している場合には、誰もいない場面での説明はリズムを取りにくいことがあります。

その場合には、撮影をサポートするスタッフ等が受講者役となり、講義を聞くなどして工夫しましょう。

オンライン会議システムで一人撮影

オンライン会議システムを活用した撮影は、最も手軽にコンテンツを作成する方法です。

講義で使用するパワーポイント等の資料を用意します。

そして、オンライン会議システムに接続し、録画をスタートさせ、講義資料を画面で共有します。

その状態で講義を開始します。自分のペースで資料のページを進めるだけでなく、カーソルで注目点を示すなど、臨場感を出しながら進めていきます。

この際、スライドにアニメーションを設定して動的な要素を加えると、視聴者の関心を引きつけながら動画コンテンツとしての魅力を高められます。

研修用動画作成の3つの進め方(内製化)

コンテンツ作成を内製化して行う場合の3つの進め方について紹介します。

|

主管部門主導方式

まずは人材育成の主管分が主導してコンテンツ作成を行う方式です。

人事部や人材開発部、営業教育部、研修部などです。組織により具体的な機能や役割はまちまちですが、主に研修の企画や運用を行っている部門です。

これまで企画や運用が中心である場合、コンテンツ作成のノウハウやコンテンツ作成を行うリソースが不足するケースが多いです。

主管部門が主導でコンテンツ作成を行う場合、現場の業務ついての情報が不足したり、現場の業務について理解している現場の人たちというリソースが使えなかったりという課題があります。

その場合、コンテンツ作成のおすすめの方法は下記2点です。

今ある機会を活用する

人材育成主管部門の場合、研修やセミナーの企画や運用を行っているケースが多いので、研修やセミナーの機会があります。

その場合には、オンライン、オフラインといういずれの実施スタイルの場合でも録画しておいて、それを素材として活用するという点がポイントです。

さまざまなテーマについて講師の方が講義しているシーンを録画しておけば、それを学習コンテンツとして活用することができます。

実技のやり方を教えているシーンも録画しておけば、マニュアルのようなコンテンツとして活用が可能です。

このように今ある機会を活用し、録画することでコンテンツ化を図るというものです。

オンライン会議システムで実施し、録画する

これから社内で勉強会などの予定がある場合、実施をオンライン形式として、その実施状況を録画することでそのままコンテンツ化を進めることができます。

場所を選ばす実施することができ、録画しておいてアーカイブ動画として活用する、動画をテーマごとに区切ってマイクロラーニング化して活用することもあります。

ZoomやTeamsなどのツールを使えば手軽に録画が可能ですし、動画を小分けにするだけであれば編集の手間もあまりかかりません。

プロジェクト展開方式

各部門で必要なコンテンツが異なる場合や各現場の状況に合わせたコンテンツ作成を進めたい場合にはプロジェクト展開方式がとられるケースが多いです。

各部門から1~2名のプロジェクトメンバーを選出してもらい、各部門の状況やニーズを把握しているプロジェクトメンバーが各部門のコンテンツを作成していきます。

【プロジェクトの流れ】

- 経営企画部門や人材開発部門が事務局となって、人材育成のデジタル化を進めるために各部門からプロジェクトメンバーを募ってコンテンツの作成を進めていくことを会議体で起案し、プロジェクトを発足させます。

- 各部門の部門長へプロジェクトメンバーの選出の依頼をする。プロジェクトメンバーは各部門2名程度で進めるケースが多いです。1名はさまざまな状況を把握しており、判断ができる管理職クラス、もう1名は実際にコンテンツ作成において手を動かす若手・中堅クラスのメンバーという構成です。

- プロジェクトメンバーを集めてキックオフをします。今回の狙いや期待について伝えるとともに、今後の進め方やスケジュール感などを共有し、協力を要請します。

その上で、各部門で「一人前」と言われるようになるまでにどのようなことを学習する必要があるかという観点から、知識やスキルを棚卸しします。棚卸しした内容を踏まえて、コンテンツ作成計画を立案します。

- コンテンツ作成に際しては、現場で作業シーンを録画したり、ベテラン社員へインタビューしてその様子を録画したりしながら映像として残していきます。今はスマホ一つあれば録画もできるためスマホで行われるケースが多いです。

内勤部門の方々はシステムの使い方や各種ツールの操作方法の手順についてPCを操作しながら説明している画面を録画するなどしてコンテンツ化していきます。

- 作成されたコンテンツを整理し、学習しやすいようにコース化を図りながら、プラットフォーム上に整理をして学習環境を整えます。

研修活用方式

教育主管部門が主導したいものの現場のノウハウやリソースが活用しにくいという場合に用いられるのが、研修活用方式です。

これは上記の「今ある研修の機会を活用する」の方式に似ていますが、少し違います。

これはコンテンツ作成することを目的の一つとした研修会を企画し、その研修の受講者に研修における課題の一環としてコンテンツの作成をしてもらうというものです。

教育主管部門であれば研修を企画し、運用することができます。

研修の機会を企画し、研修受講者の能力開発を図りながら、研修中の課題としてコンテンツ作成をしてもらうことで、研修が終わるとコンテンツも出来上がるという一石二鳥の進め方です。次の章で詳しく紹介します。

研修(実施予定)の機会を活用する

研修の機会を活用し、受講者に学習してもらいながら同時にコンテンツ作成も行っていく方法をご案内します。ここでは動画作成に限らず学習用のコンテンツ作成という側面から紹介します。下記に代表的な3つのシーンを紹介します。

|

新入社員研修内でのセッション

新入社員研修内で行っていく際には、下記のようなセッションを取り入れるケースが多いです。

【理解度クイズ作成ワーク】

新入社員研修の中盤や終盤で、それまで学習してきたことを整理して理解度クイズを作成するというワークを取り入れます。

これは行うこと自体がこれまでの復習になり、学んだことを再確認することにつながり、効果が高いです。

グループを分けてグループごとに分野を割り振って、担当する分野について再確認しながら理解度クイズを作成します。仮に新入社員30名で、5名×6Gでの新入社員研修の場合、

- 会社概要について

- SDGへの取り組みについて

- 人事制度・福利厚生制度について

- 自社の情報システムについて

- A事業について

- B事業について

など分野を分けてそれぞれクイズを作成します。各グループ10問ずつとした場合、60問のクイズが出来上がります。

このクイズをこのワーク以降新入社員に出題することで新入社員として押さえておきたい基本について学び合うことができ、学習効果を高めることができます。

そしてこのコンテンツは翌年以降、初めから学習コンテンツとして活用することも可能となります。事務局サイドで理解度クイズを考えるという労力を削減することができます。

▼新入社員研修での動画活用については下記も参照ください。

⇒新入社員研修で動画を活用するポイント!動画の形式や特徴を解説

⇒新入社員フォローアップ研修のあるべき姿とは?Z世代の定着・戦力化に向けて徹底解説!

⇒成果を出す新入社員の育て方とは?即戦力化の前提・ポイントを解説!

⇒新入社員研修でおすすめグループワーク・ゲームを紹介!満足度と理解度向上!

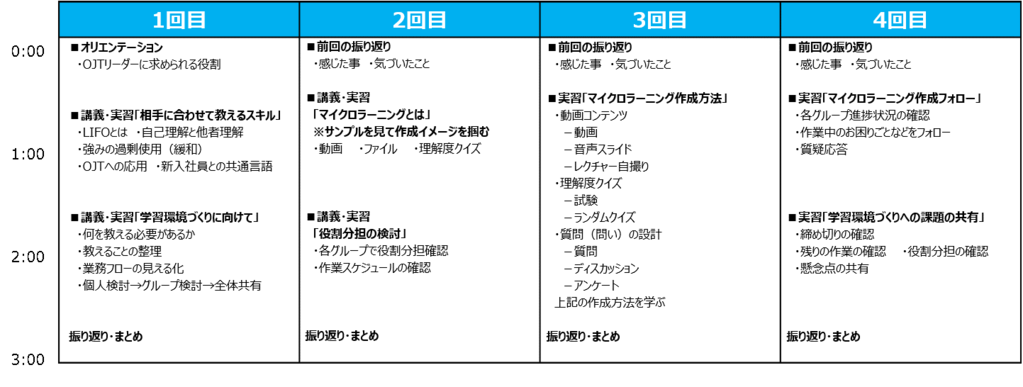

OJTリーダー研修でのセッション

OJTリーダー研修の機会を活用する際には、OJTリーダーにOJTとは何か、OJTのやり方などを案内するだけでなく、自身の経験なども振り返り、OJTすべき内容についても整理してもらいます。

新人がどのような内容をどのような順序で学習していくこと効果的かという観点から洗い出しでまとめていきます。

そして、整理した内容を基にして、グループで役割分担をしてコンテンツを作成してもらいます。

研修自体はシリーズ研修で企画します。

なぜなら研修会場の中には現場がなく、コンテンツ作成を進めるためには現場に戻り、作業シーンや仕事を行っているシーンを撮影したり、上司や先輩にインタビューしてみたりということが必要だからです。

計画作成と進捗管理を研修の機会を用いて進めていきます。OJTリーダーとして、自分が新入社員だった時にこんなコンテンツがあったらよかったなという観点から作成することができるため現場でも活用されやすいコンテンツとなります。

また、作成しているのがOJTリーダーであることから、現場でのOJTのシーンでも活用されやすくなります。

どのようなコンテンツが存在するかをOJTリーダーが把握しているため、新人にOJTする際に「まずは○○についての動画を見てやり方のイメージをつかんでみて」と教えることができます。

また、これによりOJTのばらつきも軽減することができます。以前は配属された職場の先輩により言うことが違うということがよくおきていました。

動画コンテンツなどで教えることをそろえておくことで、どこの職場に配属されても同じことを同じ水準で教えることが可能となり、ばらつきを抑え、底上げにつなげることが可能です。

また、教えることが動画コンテンツ化されていることで結果としてOJTリーダーの負担を軽減することにもつながります。

OJTリーダー研修方式は一石二鳥どころか一石三鳥にも四鳥にもなるので、おすすめです。

▼OJTでの動画活用やトレーナー育成については下記も参照ください。

⇒デジタル時代のOJTマニュアルとは?社員教育のポイントを紹介!

⇒OJTにおける最大のデメリットとは?解決策と合わせて解説!

⇒OJT放置のリスクと対処法!新人の退職を防ぎ効果的に育成するコツ!

⇒OJTトレーナー研修とは?45%が研修未実施!今こそ人材育成で差をつけよう!

営業研修でのセッション

営業研修の機会を活用する場合には、現場での実践的なトークなどのポケットノウハウを動画コンテンツ化していくことで営業現場の底上げやOJTの底上げにつなげていくことができます。

ラーニングプラットフォームを活用し、AIによるセールストークのコーチングを受けて学びながら同時にコンテンツ化していくことが可能です。

営業研修については下記記事で詳しく解説しています。

⇒効果的で面白い営業研修での施策とは?組織内での事例やコツを紹介!

▼その他、営業研修での動画活用などについては下記も参照ください。

⇒営業研修に資料作成は不要!研修で業績向上に必要なポイントを徹底解説!

⇒営業研修のロープレの意味がない理由3選!原因と対策など解説!

⇒AIを活用した効果的なロープレとは? ポイントや営業研修の新たなステージを紹介

⇒営業研修のDX 成果につながるカリキュラムとは?ポイントを解説

のように研修の機会を活用し、受講者に学びながらコンテンツ作りもしてもらうという、受講者というリソースも利用してコンテンツ作成を行っていくのがコツです。

コンテンツが生まれるサイクル

ある程度のコンテンツが用意され、動画などを活用した学習スタイルが定着してくると自然とコンテンツが増えていくサイクルが生まれます。

それは学習者含めて、オンラインでの動画を使った学習の有用性に気付き、ちょっとしたことでも動画を撮影していくということや会議のシーンでも重要なことは動画としてストックしておくという行動が生まれるためです。

管理間接部門から現場の人に伝えたい事柄なども会議や勉強会を通じて伝えるということよりも動画にして配信することで簡単に伝えることが可能になり、またプラットフォーム上で配信することで、誰が見ていて、誰が見ていないのかも確認ができます。

社内で伝えたことはオンラインコンテンツ化して伝えていくこと効果的かつ効率的というように仕向けていくことでコンテンツを増やしていくことにつながります。

プラットフォーム活用で動画を教材に変える!

研修用動画コンテンツを作成した後の一つの重要なステップは、そのコンテンツを効果的な学習ツールとするために、専用の教育プラットフォームに配置し、コースデザインを行うことです。

ただ単に動画コンテンツを作成し、社内のイントラネットやネットワークに掲載したり、格納したりするだけでは、十分に学習効果は期待できません。

また、その方法では受講履歴が残らないため、学習者の進捗管理や学習効果の検証が難しくなります。

そのため、ラーニングマネジメントシステム(LMS)などの教育専用プラットフォームに動画コンテンツを配置し、理解度クイズや意見投稿ができるようなコースデザインを行い、学習者に順次公開することが重要となります。

▼下記記事でプログラム化していくポイントなど解説しています。合わせてご覧ください。

⇒オンボーディングをシステムで効率化!現場教育と全社教育の違いを解説!

研修用動画作成の内製化を支援した事例

建設業でOJTのデジタルを図り、効果的に技術伝承を推進したご支援事例を紹介します。

社員数:100名以上

事業:土木建築工事、建設工事の設計と監理

課題・背景

-

技術教育に十分な時間を割けない

ベテラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。

-

OJT格差と離職率が上昇

現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。

取り組みの詳細

-

全社プロジェクトの立ち上げ

課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。

-

全社員アンケートを実施

現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしいこと」アンケートを実施しました。そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。

-

コンテンツ作成のサポート体制を強化

中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。また、コンテンツ一つ一つの情報量が多いことや、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。そこで具体的な作業に関するコンテンツ作成を若手社員が担当するように切り替えました。さらに、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなど、コンテンツ作成サポートの強化を行いました。

取り組み後の成果

-

若手社員の知識習得レベルの底上げ

若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分にそろった学習環境を提供することができました。また、マイクロラーニングの考え方に基づき、全ての動画コンテンツの長さを5分以内収めました。これによって、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になりました。その結果、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。

-

OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化

コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについては上司が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。

-

入社希望者の増加

OJTのデジタル化を導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。新卒の採用説明会やメディアの取材において、OJTのデジタル化を図った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得しました。そのおかげで、多くの学生から選ばれる企業となりました。

まとめ

コンテンツ作成はどうする?研修の機会を活用した、動画をはじめとした学習用コンテンツの作り方とは?について紹介してきました。

【本格的動画制作の流れ】

|

【コンテンツの種類】

|

|

【社内での作り方】

|

|

【内製化での進め方】

|

【研修の機会を活用する】

|

オンライン学習環境を整えることで効果的かつ効率的な学習が実現できます。しかしながらコンテンツの作成についてはリソース確保の側面などから悩みも多い部分です。

さまざまな工夫をしながら、今ある機会や受講者というリソースも利用することなどは参考になるのではないでしょうか。

株式会社LDcubeではこれまで多くの集合研修で得られた経験やノウハウを踏まえ、学習プラットフォーム『UMU』や学習管理システム『CrossKnowledge-LMS』を活用した新時代の学習環境づくりのご支援をしています。

研修の機会を活用したオンラインコンテンツの作成支援や、オンラインコンテンツの作成サポートなども行っています。無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にお問い合わせください。

▼動画コンテンツの作り方については、以下記事も参考になります。

⇒【動画コンテンツの作り方】成果を上げる制作方法と必要なツール機材|StockSun株式会社

▼動画コンテンツを作る際の、動画編集ソフトについては以下記事も参考になります。

⇒おすすめ動画編集ソフト3選! | 立川のボイトレスクール【DECO MUSIC SCHOOL】

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連記事はこちらから。