仕事で成果を出すOJTの進め方とは?ステップやメリット、成功のポイントを解説!

「効果的なOJTの進め方が分からない」

「時間に追われて十分な指導ができない」

新入社員や若手の教育を任されたものの、 上記のような悩みを抱える方は少なくありません。OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じて行う教育手法として多くの企業で取り入れられていますが、その成果は指導方法や実施体制によって大きく変わってきます。

実務経験が豊富な社員であっても、その知識やスキルを効果的に教えることは容易ではありません。特に、日々の業務に追われる中で、計画的なOJTを実施することは大きな課題となっています。

また、「部下や後輩の特性に合わせた指導方法が分からない」「指導者によって教え方にバラつきが出てしまう」といった問題も多く見られます。

本記事では、仕事を通じた効果的なOJTの実現に向けて、基本的な進め方から成功のポイントまでを解説します。4つの基本ステップに沿って実践的な指導方法を紹介するとともに、よくある課題への対処法や組織全体での推進方法についても詳しく説明していきます。

これらの知識を活用することで、限られた時間の中でも効果的な人材育成を実現することができます。

▼OJTの全体像や詳細のテーマについては以下にまとめています。併せてご覧ください。(関連記事)

▼OJTについてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

仕事を教えるにはOJTが最適!

多くの企業で採用されているOJTは、実務を通じた教育訓練として、効率的に業務スキルや知識を伝える方法として高い効果を発揮します。

なぜOJTが仕事を教えるのに最適なのか、その理由を見ていきましょう。

実務を通じて教えられる

OJTの最大の特徴は、実際の業務を通じて学べることです。OJTを受ける社員は、座学やマニュアルだけでは身に付けられない実践的なノウハウや経験を、リアルな業務環境の中で習得できます。

例えば、顧客対応の仕事では、マニュアルには書かれていない状況判断や臨機応変な対応が求められますが、これらは実際の業務の中で経験を積むことでしか身に付きません。

OJTでは、経験豊富な上司や先輩が傍らについて実践的な指導を行うため、現場で必要なスキルを効率的に習得することが可能になります。

起きた事象への対応策を教えられる

実務の中では予期せぬ事態が発生することも少なくありません。OJTの大きなメリットは、「その場で起きた事象」に対して、リアルタイムで対応策を教えられることです。

例えば、システムトラブルが発生した際に、ベテラン社員がトラブルシューティングの手順を実践しながら教えることで、単なる知識ではなく、問題解決のプロセスも同時に学ぶことができます。

このような実際のリアルな学習環境は、OFF-JTでは決して得られない貴重な経験となります。

仮に失敗しそうになってもカバーできる

新しい業務に挑戦する際、失敗への不安は誰もが感じるものです。OJTの重要な特徴として、トレーナーが近くにいることで、失敗しそうになったときのセーフティーネットになる点が挙げられます。

例えば、重要な顧客との商談で新人が対応する場合、上司が同席して必要に応じてフォローすることで、顧客満足度を維持しながらも実践的な経験を積むことができます。

この「失敗しても大丈夫」という安心感が、積極的なチャレンジを促し、結果的に学習効果を高めることにつながります。

OJTで仕事を教える基本的な進め方

効果的なOJTを実施するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、現場で実践できる、OJTの基本的な進め方を紹介します。

この進め方は「見せる」「伝える」「実践させる」「評価する」「繰り返す」の流れで構成されており、多くの企業で採用されている標準的な手法です。

- やって見せる

OJTの第1ステップは、トレーナーが実際に業務をやって見せることです。この段階では、学習者が業務の全体像を把握できるよう、一連の流れを実際に見せることが重要です。例えば、営業資料の作成であれば、情報収集から資料作成、最終チェックまでの一連の流れを実演し、やって見せます。この際、ただ作業するだけでなく、作業の目的を事前に伝え、なぜこの作業を行うのかを明確にすることで、学習効果が高まります。また、複雑な業務の場合は、いくつかの段階に分けて見せるとより理解しやすくなります。 - 言って聞かせる

次のステップでは、トレーナーが業務の内容や進め方を詳しく説明します。単に「何を」するかだけでなく、「なぜそのようにするのか」という理由や背景も含めて説明することが重要です。例えば、顧客データ入力の際に、「この項目は後の分析に使うので正確に入力する必要がある」というように、作業の意味を理解させることで、単なる手順の暗記ではなく、本質的な理解につながります。また、専門用語や業界特有の言葉がある場合は、その意味も丁寧に説明するようにしましょう。質問を促し、理解度を確認しながら進めることも大切です。 - させてみる

説明を受けた後は、実際に学習者自身に業務を体験させるステップになります。初めは簡単な部分から始め、徐々に難しい業務に挑戦させるのが効果的です。最初から全てを完璧にこなすことを期待せず、まずは挑戦する姿勢を評価することが大切です。このステップでは、トレーナーは近くで見守り、必要に応じてアドバイスを行いますが、基本的には自分で考え、行動する機会を与えることが重要です。例えば、報告書作成の場合、最初は骨子だけを作成させ、次第に完成度を高めていくようなステップアップ方式も効果的です。 - できたら褒める、できなかったら改善点をアドバイスする

実践後のフィードバックは、OJTのステップにおいて特に重要なステップです。まずは良かった点をしっかりと評価し、自信を持たせることが大切です。その上で、改善が必要な点があれば具体的にアドバイスします。例えば、「この部分はとても良くできていました。次回はこの点にも注意すると、もっと良くなりますよ」というように、ポジティブな言葉で締めくくると、モチベーションを保ちながら改善につなげることができます。また、フィードバックは遅れず、できるだけ実践直後に行うことが効果的です。 - 上記を繰り返す

OJTは一度実施して終わりではなく、上記のステップを繰り返し実施することで、学習者に知識やスキルが定着していきます。最初は簡単な業務から始め、徐々に複雑な業務へとレベルアップさせていくことで、着実なスキル向上が図れます。また、教える側も教え方を振り返り、より効果的な指導方法を模索することが大切です。例えば、「前回は理解しにくそうだったので、今回は図を使って説明してみよう」など、教え方自体も改善していくことで、OJTの質が向上します。継続的な取り組みが、真の実力養成につながることを忘れないようにしましょう。

▼OJTのやり方については下記で詳しく解説しています。

⇒OJTの正しいやり方とは?即戦力を育てる7ステップを徹底解説!

OJTで仕事を教える上での基本姿勢

OJTの成否は、単に手順を踏んで進めるだけでなく、指導者がどのような姿勢で臨むかによって大きく左右されます。

効果的なOJTを実践するためには、指導者に特定の基本姿勢が求められます。ここでは、OJTで仕事を教える上で特に重要な3つの基本姿勢について解説します。

率先垂範(Set Example)

「百聞は一見に如かず」ということわざがあるように、いくら言葉で説明するよりも、実際の行動で示すという教育方法が最も効果的です。

率先垂範とは、指導者自身が模範となる行動を示し、育成対象者に理想的な仕事の進め方や姿勢を体現することです。

率先垂範を実践するための具体的なポイント:

|

率先垂範の姿勢は、単に業務スキルだけでなく、仕事に対する真摯な姿勢や職場での振る舞い方など、ビジネスパーソンとしての在り方全般にわたります。

指導者自身が手本となることで、育成対象者の信頼や尊敬を得ることができ、効果的なOJTの基盤が築かれます。

仕事の割り当て(Job Assignment)

OJTにおいて、どのような仕事を割り当てるかは極めて重要です。育成を意識し、対象者の現在の能力と成長可能性を考慮した適切な業務アサインが必要になります。

効果的な仕事の割り当てのポイント:

|

仕事の割り当ては、育成計画に沿って段階的に難易度を上げていくことで、着実な成長を促すことができます。

対象者が成功体験を積み重ねながら自信をつけられるよう配慮しつつ、適度な挑戦を通じて成長できる環境を整えることが大切です。

個人的接触(Personal Contact)

OJTにおいて、業務指導だけでなく、個人的な関わりを通じた信頼関係の構築も非常に重要な要素です。

定期的な1on1ミーティングなどを通じて、業務上の課題だけでなく、育成対象者の考えや感情にも目を向けることで、より効果的な指導が可能になります。

個人的接触のポイント:

|

重要なのは、単なる上下関係ではなく、互いに尊重し合える関係性を築くことです。指導者が一方的に教えるのではなく、時には育成対象者の意見や提案に耳を傾け、共に学び成長する姿勢を持つことで、より深い信頼関係が構築されます。

これらの基本姿勢をOJT指導者が身に付けることで、OJTは単なる業務の伝達にとどまらず、人材の本質的な成長を支援する取り組みとなります。指導者自身もこれらの姿勢を意識することで、自己成長にもつながるでしょう。

OJTで仕事の質を高める5つのメリット

OJTを効果的に実施することで、個人のスキルアップだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。

ここでは、仕事の質を高めることにおいてOJTが持つ5つのメリットについて解説します。これらのメリットを理解することで、より効果的なOJTを実施するモチベーションにもつながるでしょう。

個人の特性に合わせた柔軟な指導が可能になる

OJTの大きな特徴は、研修を受ける社員の個性や強み、弱みを把握した上で、きめ細やかな指導ができる点です。

集合研修では一律の内容を教えるのに対し、OJTでは学習者のペースや理解度に合わせて内容や進め方を調整できます。

OJTによる個別指導のメリット:

|

実践を通じて即戦力を育成できる

OJTは実際の業務を通じて学ぶため、理論だけでなく実践力が身に付きます。

座学で知識を得ても、実務で活用できなければ意味がありません。OJTでは実際の業務環境で学ぶことで、知識とスキルを同時に習得でき、より短期間で即戦力となる人材を育成できます。

例えば、WEBマーケティングの仕事では、実際にSEO記事コンテンツの作成方法を学び、実際に記事を書いてみることで、教科書だけでは学べない実践的なスキルが身に付きます。

また、実務を通じて成功体験を積むことで自信が付き、主体的に業務に取り組む姿勢も育まれます。

部署内のコミュニケーションが活性化する

OJTを実施する過程で、指導者と学習者の間には自然とコミュニケーションが生まれます。これは単なる業務指導にとどまらず、部署内の人間関係の構築や情報共有の活性化にもつながります。

コミュニケーション活性化の効果:

|

指導する側のスキルも向上する

OJTは学ぶ側だけでなく、教える側にとっても大きなメリットがあります。人に教えるためには、自分自身が業務を深く理解し、分かりやすく説明する能力が必要です。

指導者側の成長ポイント:

|

人材育成コストを抑えられる

外部研修やセミナーは、会場費や講師料、交通費など、相応のコストがかかります。一方、OJTは実務の中で行うため、追加費用が比較的少なく済みます。特に中小企業など、研修予算が限られている組織にとって、OJTは効果的な人材育成方法と言えるでしょう。

また、外部研修では一般的な内容を学ぶことが多いですが、OJTでは自社の業務に直結した内容を学べるため、学習の無駄が少なく、費用対効果が高いという特徴もあります。

長期的な視点では、継続的なOJTの実施により、組織全体の生産性が向上し、結果としてビジネスパフォーマンスの改善につながります。

OJTでは相手の仕事の進め方に合わせる

効果的なOJTを実施するためには、教える相手の特性を理解し、それに合わせたアプローチを取ることが重要です。人によって学習スタイルや仕事の進め方は異なるため、画一的な教え方では効果が限定的になってしまいます。

ここでは、主な3つのスタイルに応じたOJTの進め方を解説します。

理論の理解を重視するスタイルには丁寧な説明を行う

「なぜそうするのか」「どういう原理なのか」といった理論的背景を重視するスタイルの社員には、プロセスや理論の説明に時間をかけることが効果的です。

このスタイルは、全体像や因果関係を理解してから行動に移したいと考える傾向があります。

理論重視スタイルへの効果的なOJT手法:

|

体験を重視するスタイルには実践機会を多く設ける

「まずやってみる」「体験から学びたい」というスタイルの社員には、早い段階から実践の機会を多く提供することが効果的です。

このスタイルは実際に手を動かしながら理解を深めていく傾向があります。

実践重視スタイルへの効果的なOJT手法:

|

承認欲求が強いスタイルには適切な評価を示す

「認められたい」「期待に応えたい」という承認欲求が強いスタイルの社員には、こまめに成果を認め、期待を明確に伝えることが効果的です。

このスタイルは他者からの評価や反応に敏感であり、承認されることでモチベーションが高まる傾向があります。

承認欲求が強いスタイルへの効果的なOJT手法:

|

▼OJTが合わない場合の対処法については下記で詳しく解説しています。

⇒OJTが合わない!と思ったときの対処法と問題解決策について解説!

OJTで仕事を教える際に起こる問題点

OJTは効果的な人材育成方法ですが、実施する上でいくつかの課題に直面することも少なくありません。これらを事前に把握し、対策を講じることで、より効果的なOJTを実現することができます。

ここでは、OJT実施において特に注意すべき3つの問題点について解説します。

指導者の教え方にバラつきが生じる

OJTでは指導者によって教え方や伝える内容にバラつきが生じやすいという問題があります。同じ業務でも、ベテラン社員Aは「まずこの手順から」と教え、ベテラン社員Bは「この考え方が大切だ」と異なるアプローチで教えるかもしれません。

このバラつきは、業務の標準化を妨げるだけでなく、学習者を混乱させる原因にもなります。また、教えるスキルは業務のスキルとは別物であり、業務に精通しているベテラン社員でも、必ずしも業務を効果的に教えられるとは限りません。

特に複数の指導者が関わる場合、伝える内容や順序に一貫性がなければ、学習者は何を基準にすべきか迷ってしまいます。この問題は、指導者間での情報共有や、OJTマニュアルの整備などで改善できますが、組織的に取り組むことが必要です。

業務に追われて十分な時間が確保できない

多くの企業でOJTが形骸化する主な原因の1つが、時間不足の問題です。指導者は自身の業務を抱えながらOJTも行わなければならず、特に繁忙期には「教える時間がない」という状況に陥りがちです。

結果として、「とりあえず見ていて」と言われるだけの放置型OJTになってしまったり、急ぎの業務だけを教えて体系的な指導ができなかったりする問題が生じます。また、指導に時間をかけると自分の業務が遅れるというジレンマから、最低限の指導で済ませようとする傾向も見られます。

学習者側も「忙しそうだから質問しづらい」と感じ、疑問を解消できないまま業務を進めることになり、結果的に非効率な状況を生み出してしまいます。この問題を解決するには、指導者の業務負荷を調整したり、OJT専任の時間を確保したりするための組織的な支援が必要となります。

▼OJTという名の放置状態を避けるポイントについては下記で詳しく解説しています。

⇒「OJTという名の放置」が意味する本質的な課題とは?Z世代の新人に合わせた解決策を解説!

指導者自身が適切な教え方を習得できていない

OJTの質に大きく影響するのが、指導者自身の教えるスキルです。多くの企業では「業務ができる人」がそのまま指導者になることが多いですが、「教えるスキル」は別途習得が必要です。

例えば、一度に多くの情報を伝えすぎて学習者を混乱させたり、専門用語をそのまま使って理解しにくい説明をしたり、自分のやり方を押し付けるだけの指導になってしまうケースがあります。

また、「自分が独学で覚えたから、学習者も同じように学ぶべき」という考えから、必要な情報を十分に提供しないこともあります。

こうした問題は、指導者に対する「教え方の研修」や、フィードバック制度の導入などで改善できますが、多くの企業ではそこまで手が回っていないのが現状です。OJTを効果的に機能させるには、指導者育成も同時に考える必要があります。

▼OJTの課題については下記で詳しく解説しています。

⇒「OJTのばらつき課題」とは?真因と改善する具体策を解説!

OJTで仕事を覚えさせるポイント

OJTの問題点を解決し、OJTを効果的に実施するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、OJTを成功に導くための7つのポイントについて解説します。これらのポイントを実践することで、より効率的かつ効果的な人材育成が可能になります。

具体的な目標と評価基準を設定する

OJTを効果的に進めるためには、まず「何を学ばせるのか」「どのレベルまで到達させるのか」という明確な目標設定が不可欠です。

例えば「3カ月後には顧客からの問い合わせに1人で対応できるようになる」といった具体的な目標を設定することで、指導者と学習者の双方が目指すべき方向性を共有できます。

また、目標達成の評価基準も明確にしておくことで、進捗状況を客観的に測定できるようになります。例えば、「基本的な問い合わせには80%以上適切に対処できる」などの数値目標や、「上司の手を煩わせることなく資料を完成できる」などの行動目標を設定すると良いでしょう。

このように具体的な目標と評価基準を設定することで、単なる「見よう見まね」の育成ではなく、計画的かつ効果測定が可能な人材育成が実現します。

指導者への研修で教え方を統一する

OJTの質を高めるためには、指導者自身が「教え方」を学ぶ機会が重要です。多くの企業では業務に精通した社員がそのままOJT担当になることが多いですが、教えるスキルは別途習得が必要です。

指導者向けの研修では、「効果的な説明の仕方」「フィードバックの方法」「進捗管理のコツ」などを学び、OJTの質を標準化することができます。

また、指導者間で定期的に情報交換の場を設けることで、「この教え方が効果的だった」「ここでつまずく人が多い」といった知見を共有し、組織全体のOJTレベルを向上させることができます。

指導方法の統一は、部署や担当者によりバラつきのない、公平な育成環境を構築するためにも重要です。

▼OJT指導者研修については下記で詳しく解説しています。

⇒OJT指導者研修とは?OJTの課題を解決する効果的な進め方と実践ポイントを解説!

指導者で手分けをしてOJTで教える内容をデジタルコンテンツ化する

OJTの効率化と質の均一化を図るために、繰り返して教える基本的な内容はデジタルコンテンツ化することが効果的です。例えば、システム操作の基本手順や、よくある質問への対応方法などは、動画やマニュアルとしてまとめておくことで、指導者の負担軽減につながります。

コンテンツ作成は指導者間で分担し、それぞれの得意分野や専門知識を生かすと良いでしょう。例えば、Aさんはシステム操作の解説動画、Bさんは顧客対応のケーススタディー集、といった形で役割分担すれば、短期間で質の高いコンテンツをそろえることができます。

また、実際の業務画面のスクリーンショットや、リアルな事例を盛り込むことで、より実践的な学習材料を作成することができます。

▼OJTでの動画活用や作成方法については下記で詳しく解説しています。

⇒若手のOJTには動画教材の活用が効果あり!事例も含めて理由を解説!

デジタルコンテンツをプラットフォームで運用する

作成したデジタルコンテンツは、社内のラーニングマネジメントシステム(LMS)など、誰でもアクセスしやすいプラットフォームで一元管理することが重要です。

これにより、学習者は自分のペースで繰り返し学習することができ、指導者は対面でのOJTの時間を、より高度な内容や個別の質問対応に活用することができます。

また、コンテンツをカテゴリ別や難易度別に整理しておくことで、学習者が自分に必要な情報に素早くアクセスできるようになります。

さらに、社内SNSやチャットツールと連携させれば、「このコンテンツのここが分からない」といった質問をリアルタイムで共有し、解決することも可能になります。

OJT行動のデータを蓄積する

OJTの効果を高めるためには、実施内容や結果に関するデータを蓄積することが重要です。

例えば、「どのような課題を出したか」「どの程度達成できたか」「つまずきやすいポイントは何か」といった情報を記録していくことで、OJTプログラムの改善に役立てることができます。

具体的には、OJT実施の日報や週報、月次の進捗確認シートなどを用意し、指導者と学習者の双方が記入する仕組みをつくりましょう。

また、定期的なスキルチェックテストの結果や、業務成果の数値なども、客観的なデータとして蓄積できます。これらのデータは、個人の成長記録のみならず、組織全体のOJT改善のための貴重な資源となります。

データを活用しPDCAを回す

蓄積したデータを基に、OJTプログラムの継続的な改善サイクル(PDCA)を回すことが重要です。例えば、多くの学習者がつまずくポイントがあれば、その部分の教材を強化したり、指導方法を見直したりする必要があります。

また、特に効果が高かった指導法があれば、それを標準化して他の指導者にも共有します。PDCAサイクルを回す際は、四半期ごとなど定期的なレビュー会議を設け、指導者と人事部門が共同で改善策を検討すると良いでしょう。

OJT改善の視点としては、「学習効率」「習得スピード」「実務への活用度」などが考えられます。このように継続的に改善を重ねることで、組織に最適化されたOJTプログラムが完成していきます。

部署全体でサポート体制を整える

OJTの成功には、指導者と学習者だけでなく、部署全体のサポート体制が欠かせません。まず、指導者の上司は、指導者がOJTに必要な時間を確保できるよう業務調整をサポートすることが重要です。

また、他のメンバーも「質問があれば気軽に聞いてほしい」という雰囲気をつくり、学習者が多角的に学べる環境を整えます。

さらに、定期的な進捗確認会議を部署全体で行うことで、「この部分はAさんが得意だから教えてもらおう」といった柔軟な指導体制も構築できます。

OJTを特定の指導者だけの責任にするのではなく、「育てる文化」を部署全体で醸成することが、持続可能なOJT体制につながります。学習者が成長することは、部署全体の戦力アップにつながるという認識を共有することが大切です。

OJTで仕事力を組織全体で高める方法

OJTは特定の部署や個人の取り組みだけでなく、組織全体で推進することでより大きな効果を発揮します。

ここでは、OJTを全社的な取り組みとして根付かせ、組織の競争力向上につなげるための方法について解説します。

新人・若手社員の定着の重要性を認識する

組織全体でOJTを推進するためには、まず経営層や管理職が「新人・若手社員の定着」が企業の持続的な発展に不可欠であるという認識を持つことが重要です。採用コストや育成コストを考えれば、せっかく採用した人材が短期間で退職してしまうことは大きな損失です。

特に近年は若手社員の早期離職が社会問題となっており、「教育体制の不備」が原因になることもあります。適切なOJTを通じて若手社員が成長を実感できる環境を整えることは、組織全体の人材基盤を強化する上で極めて重要です。

経営会議や部門長会議などで定期的に「人材定着率」を議題に取り上げ、OJTの重要性について共通認識を形成することから始めましょう。

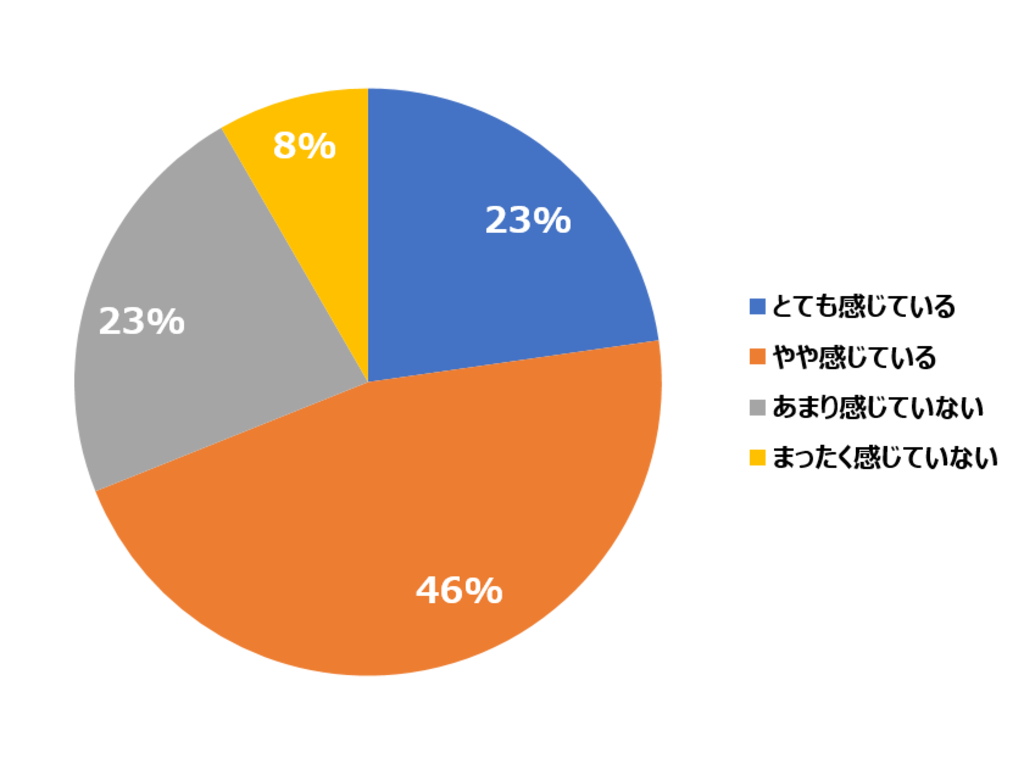

【参考】新人・若手の定着は69%の組織で課題となっている

株式会社LDcubeでは「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」を行いました。(調査期間:2025/1/17~1/30、有効回答:264件)

その中で、新入社員・若手社員の定着に関する課題認識を聞いています。

「新入社員・若手社員の定着に課題を感じていますか?」

23%の組織が新入社員・若手社員の定着に「とても課題を感じている」と回答しています。「とても感じている」「やや感じている」を合わせると、69%の組織が新人・若手の定着に何かしらの「課題を感じている」と回答しています。「まったく感じていない」という回答は8%です。

今回の調査で半数以上の組織が新入社員・若手社員の定着に課題を感じていることが分かりました。特に、23%の組織が、課題を「とても感じている」と回答しており、新入社員・若手社員の定着は、緊急度・重要度が高い、人材育成上の大きな課題の1つと言えます。

経営層を巻き込んで全社的な取り組みにする

OJTを形式的なものではなく実効性のある取り組みにするためには、経営層の関与が不可欠です。具体的には、経営計画や年度方針の中にOJTの推進を明確に位置づけ、必要なリソース(時間・予算・人員)を確保することが重要です。

また、経営層自らがOJTの成果発表会に参加したり、成功事例を表彰したりすることで、全社的な取り組みとしての意識が高まります。さらに、管理職の評価項目に「部下の育成成果」を含めることで、OJTへの取り組みを促進することも効果的です。

このように、経営層がOJTの重要性を示し、具体的な行動で示すことで、組織全体にOJTを重視する文化が浸透していきます。

指導者間で成功事例を共有する仕組みをつくる

OJTの質を組織全体で高めていくためには、各部署や指導者の成功事例を共有する仕組みが重要です。例えば、四半期ごとに「OJT成功事例共有会」を開催し、特に効果があった指導方法や教材を発表する場を設けることで、好事例が組織全体に広がります。

また、社内イントラネットやナレッジ管理システムに「OJT事例データベース」を構築し、各部署の取り組みを常時参照できるようにするのも効果的です。さらに、部署を越えた「OJTリーダー会議」を定期的に開催し、課題や解決策を共有することで、組織全体のOJTレベルを底上げすることができます。

こうした横のつながりを通じて、「この部署のやり方は参考になる」といった学び合いの文化を醸成していきます。

研修プログラムとOJT、デジタルコンテンツを組み合わせる

効果的な人材育成のためには、集合研修(OFF-JT)、実務を通じた学習(OJT)、自己学習(デジタルコンテンツなど)を組み合わせた総合的なアプローチが重要です。

例えば、新入社員には最初に基礎知識を集合研修で学ばせ、その後OJTで実践力を磨き、さらに社内LMSで自己学習を促すといった段階的な学習設計が効果的です。

また、OJTと並行して、月に1回程度の「フォローアップ研修」を実施し、各部署での学びを共有したり、共通の課題に取り組んだりする機会を設けることも有効です。

このように、異なる学習方法を相互に補完させることで、より深い理解と実践力を養うことができます。人事部門は、これらの学習要素が有機的につながるよう、全体のカリキュラム設計と部署間の調整役を担うことが重要です。

OJTで仕事を教えることのデジタル化を支援した事例

建設業でOJTのデジタルを図り、効果的に仕事を教える環境づくりを支援した事例を紹介します。

社員数:100名以上

事業:土木建築工事、建設工事の設計と監理

課題・背景

・技術教育に十分な時間を割けない

ベテラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。

また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。

・OJT格差と離職率が上昇

現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。

取り組みの詳細

・全社プロジェクトの立ち上げ

課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。

・全社員アンケートを実施

現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしいこと」アンケートを実施しました。そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。

・コンテンツ作成のサポート体制を強化

中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。

また、コンテンツ一つ一つの情報量が多いことや、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。そこで具体的な作業に関するコンテンツ作成を若手社員が担当するように切り替えました。さらに、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなど、コンテンツ作成サポートの強化を行いました。

取り組み後の成果

・若手社員の知識習得レベルの底上げ

若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分にそろった学習環境を提供することができました。

また、マイクロラーニングの考え方に基づき、全ての動画コンテンツの長さを5分以内収めました。これによって、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になりました。その結果、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。

・OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化

コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。

また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについては上司が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。

この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。

・入社希望者の増加

OJTのデジタル化を導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。新卒の採用説明会やメディアの取材において、OJTのデジタル化を図った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。

その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得しました。そのおかげで、多くの学生から選ばれる企業となりました。

まとめ:OJTは仕事を通じた効果的な人材育成の仕組み

仕事で成果を出すOJTの進め方とは?4つのステップと成功のポイントを解説!について紹介してきました。

- 仕事を教えるにはOJTが最適!

- 仕事を教えるOJTの基本的な進め方

- OJTで仕事を教える上での基本姿勢

- 仕事の質を高めるOJTの5つのメリット

- 相手の仕事の仕方に応じたOJTの進め方

- 仕事を教えるOJTで起こる問題点

- 仕事を通じたOJTを成功させるポイント

- 仕事に生きるOJTを組織全体で推進する方法

- OJTで仕事を教えることのデジタル化を支援した事例

OJTは実務を通じて行う教育訓練として、多くの企業で採用されている人材育成方法です。

本記事では、OJTが仕事を教える上で最適である理由から始まり、基本的な進め方、メリット、個人の特性に合わせたアプローチ、起こりがちな問題点とその解決策、そして組織全体での推進方法まで幅広く解説しました。

OJTの基本ステップである「やって見せる」「言って聞かせる」「させてみる」「フィードバックする」「繰り返す」という流れは、どのような業種・職種でも応用可能な普遍的な手法です。

また、OJTは単なる業務スキルの伝達にとどまらず、組織文化の継承や、コミュニケーションの活性化、指導者自身のスキルアップなど、多面的な効果をもたらします。一方で、指導方法のバラつきや時間確保の難しさなど、実施する上での課題も少なくありません。

これらを解決するためには、明確な目標設定、指導者への教育、デジタルコンテンツの活用、データに基づく改善、そして組織全体のサポート体制構築が重要です。

特に近年のテクノロジーの進化により、従来のOJTとデジタルツールを組み合わせた新しい形の人材育成が可能になっています。

重要なのは、OJTを特定の指導者だけの責任にするのではなく、「人を育てる」という文化を組織全体で醸成していくことです。経営層の理解と支援のもと、部署や世代を超えた知識・経験の共有が進めば、組織全体の競争力向上につながるでしょう。

人材は企業の最も重要な資産です。その育成方法であるOJTを効果的に実施することは、持続的な企業成長の鍵となります。本記事で紹介した方法論やポイントを参考に、貴社の状況に合わせてOJTの仕組みづくりに取り組んでみてください。

LDcubeでは、OJTのデジタル化支援のサービスやOJT指導者研修、OJT指導者研修の内製化支援サービスを提供しています。無料のプログラム体験会やプラットフォームのデモ体験会なども行っています。お気軽にお声がけください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。