OJTにおける最大のデメリットとは?解決策と合わせて解説!

OJT(On-the-Job Training)は、多くの企業で新入社員や既存社員のスキルアップに利用されています。

実地で学ぶことは即戦力の育成に非常に効果的ですが、一方でOJTには見過ごされがちなデメリットも存在します。では、OJTのデメリットとは何でしょうか?そして、それをどうやって解消すればいいのでしょうか。

最大のデメリットは「ばらつき」です。

ばらつきを放置すると、OJTが失敗しかねません。このデメリットを克服するための方法として、OJTのデジタル化があります。

本記事では、OJTのばらつきについて紹介し、その後解決策としてのデジタル化について解説します。OJTのデジタル化を取り入れることで、OJTのデメリットを効果的に解消し、研修の質を向上させることができます。

OJTはその実践的な利点を活かしつつ、計画的かつ体系的に実施することで、社員のスキルアップと組織全体の力強い成長を実現します。

OJTの弱点を補完し、効果的な人材育成を実現するために、これらの解決策を実践してみましょう。その結果、企業の競争力が一層強化され、持続的な成長が期待できるでしょう。

▼OJTの全体像や詳細のテーマについては以下にまとめています。併せてご覧ください。(関連記事)

▼OJTについてのお役立ち資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

OJTのばらつきが生じやすい

OJT(On the Job Training)は実践的な訓練形式で、社会人スキルを身に付けるための効果的な方法の1つです。

しかし、OJTにはデメリットも存在します。

OJT最大のデメリットはばらつきが生じやすいことです!

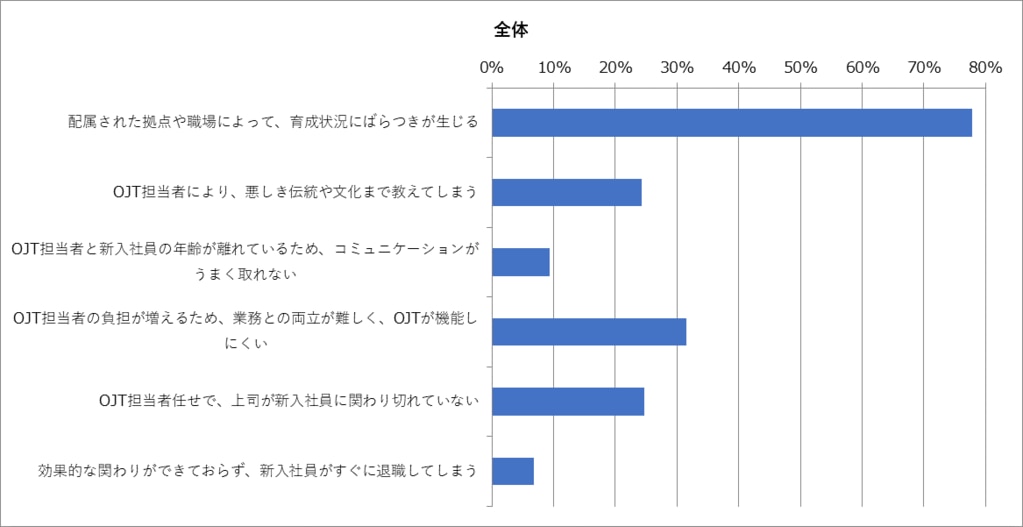

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「OJTを進める上で生じやすい課題として、以下(選択肢)のようなものがあります。貴社にも当てはまる課題があれば、すべてお選びください。」として、OJTの課題について聞いています。

78%の組織において課題を感じている点は「配属された拠点や職場によって、育成状況にばらつきが生じる」と答えています。

(2023年10月株式会社LDcube実施「ポスト・コロナのOJT実態」についてのアンケート調査データより)

その観点を踏まえ、OJTのデメリットについて、以下3つの視点から紹介します。

(OJTのデメリット)

|

企業側の視点

OJTの最大のデメリットは「ばらつき」が生じやすいことです。

OJTは先輩社員が現場で新入社員や若手社員に直接教える形式であり、成果が教える側(OJTトレーナー)のスキルや経験に大きく依存します。

教え方や伝え方が不十分であれば新入社員や若手社員のスキルアップが困難となります。これが最大のデメリットです。

異なるOJTトレーナーから教えを受けるOJTでは、教える側のばらつきにより、教えられる側の社員間でスキルや知識習得のばらつきが発生してしまいます。

そのため、これまでOJTトレーナー研修などを行い、教える側のばらつきをなくす施策を行ってきた企業が多いですが、人間が行うことなので、施策を行ってもそのばらつきがなくなることはありません。

▼OJTのばらつきを軽減できれば、人材育成の効果は大幅改善が見込めます。ポイントをまとめておきました。

教える側の視点

教える側から見ると、OJTのデメリットは業務負荷が増えることです。教える側の上司や先輩社員は、自分の仕事や業務を行いながら、新入社員や若手社員の育成・指導に当たるため、負担が増えます。

自分の評価はOJTの実施状況ではなく、自分の業務の結果で評価されるため、OJTをやりながらも自分の業務もしっかりとやらなければならない状況になり、時間的にも身体的にも負担が増えることが懸念されます。

忙しいあまり、新入社員を放置してしまうという事態は避けたいものです。

▼OJT放置のリスクにどう対応するかについては下記にて詳しく解説しています。合わせてご覧ください。⇒OJT放置のリスクと対処法!新人の退職を防ぎ効果的に育成するコツ!

教えられる側の視点

教えられる側から見ると、OJTのデメリットはどのような人に教えてもらえるかを自分では選べないことです。

OJTにはばらつきが生じやすく、成果が教える側のスキルや経験に依存しますが、誰に教えてもらうかを選ぶことができないため、教えてもらう人の経験やスキルが低かった場合、自分が学べることのレベルも低くなってしまう可能性があります。

優秀な先輩に教えてもらえたら幸運ですが、そうでない場合には不運となってしまいます。

このように、OJTには、ばらつきが生じやすいという大きなデメリットが存在します。

一方、メリットもあります。そのメリットについて紹介します。

▼OJTの最大の課題である「ばらつき」については下記でさらに詳しく解説しています。

⇒多くの企業が抱える「OJTのばらつき課題」とは?真因と改善する具体策を解説!

OJTのメリットについて

OJTの最大のメリットは、コストをかけずに教えられる側が実践的なスキルを身に付けられることです。

実際の業務をこなしながら、自分の仕事に必要な能力を直接に鍛えることができます。

これにより、実際の業務で直面した困難な課題に対し、自分自身で解決策を見つけ出す能力など、書籍や講義だけでは身に付けられない能力を養うことができます。

そして、実際の現場での経験を通じて、会社のビジネスや業界の現状を直接知ることができます。

新入社員や経験の少ない社員にとって、そのような経験は、臨場感のある情報を得られ、現場感覚を習得し、ビジネスの理解深める絶好の機会となります。

▼ OJTのメリットは動画活用で加速します。下記で詳しく解説しています。

⇒若手のOJTには動画教材の活用が効果あり!事例も含めて理由を解説!

OJTとOff-JTの違いとは

OJTとOff-JTの違いとは

OJTとは、"On the job training"の略で、直訳すると「仕事の現場での訓練」を意味します。

大抵の場合は、同じ部署の先輩社員が新入社員や若手社員に対して行う指導形式を指します。

具体的な業務の進め方、作業のやり方、業績を上げるためのノウハウ、チームとしての働き方、コミュニケーションの取り方など、実際の仕事現場で必要となる知識やスキルを指導します。

対照的に、Off-JTは "Off the job training"の略で、「仕事の現場外での訓練」を意味します。

社員が普段の職場環境から離れた場所で、一定のカリキュラムに基づいて知識やスキルを学ぶ研修形式を指します。

セミナーやワークショップの会場など、具体的な業務から一歩離れたところで、社員が一般的なビジネススキルやマネジメント知識を深めるというケースが多いです。

▼改めてOJTについて確認したい場合には下記をご覧ください。

⇒改めて知りたいOJT研修とは?目的や進め方をプロが解説

OJTとOff-JTそれぞれの特徴

OJTは新入社員や若手社員が即戦力として必要な実践的なスキルを身に付けるのに適しています。

しかし、教える側の負担が大きくなる可能性がありますし、教える人によって教育の質が異なるというデメリットもあります。

一方、Off-JTは講師が専門的な知識を持っていて一貫性があり、初歩的な知識から応用的な内容までを体系的に学べるというメリットがあります。

ただし、Off-JTで教える内容は現場から離れていることから、即時性や実践性に欠ける可能性もあります。

これらの訓練形式は一概にどちらが良いかとは言えません。それぞれの状況により、適切な教育手法を選びましょう。教えることに変化の多い内容はOJTを活用し、変化の少ない内容はOff-JTが向いています。

例えば、新商品の販売トレーニングは、教育担当者が直接現場で指導するOJTが適しています。

一方、プロジェクト管理の基本的な知識などを教えるには、講師がカリキュラムに沿って教えるOff-JTが効果的です。

OJTとOffJTの指導方法はそれぞれ違いますが、どちらもビジネスパーソンのスキルを向上させるための重要な訓練形式です。

▼ OJTの具体的なやり方についてはこちらを参照ください。

⇒【即戦力を育てる】OJTの正しいやり方とは?7ステップを徹底解説!

OJTがうまくいかない原因

OJTがうまくいかない原因につい3つ紹介します。

(OJTがうまくいかない原因)

|

計画性の欠如

最初に挙げられる原因は、教える側の計画性の欠如です。

教育訓練は、教える側であるOJTトレーナーが目的・目標を明確にし、その達成のための具体的な手段を考え、細部まで計画を立てることが重要です。

なんとなく教えるのではなく、何をどのように教えるか、計画を立てステップバイステップで進めて行くことがポイントです。

そして、どのように評価するかについて、事前に規定しておくことで、効果的なOJTを実現できます。

しかし残念なことに、実際の現場では具体的な教育計画が立てられていないことも多いため、注意が必要です。

計画がない場合、OJTトレーナーがOJTにどのように取り組めば良いかがわからず、OJTがうまくいかない原因となってしまいます。

▼OJTの計画については下記でさらに詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJT計画とは?テンプレート例や効果的なプランの立て方・注意点

OJTトレーナーの指導、管理スキル不足

OJTトレーナーの指導スキルと管理スキルの不足も、OJTがうまくいかない原因の1つです。

OJTは新たな知識や技術を現場で直接教えるものです。OJTトレーナーとなる人は、専門知識はもちろん、指導スキルや管理スキルも必要です。

しかし、現場では、必ずしも教える経験が豊富で、かつ優れたスキルを持った人材がOJTトレーナーとなるとは限りません。そのため、OJTを行っても、うまくいかないケースがあります。

フィードバックの不足

フィードバックの不足も、OJTがうまくいかない一因になりえます。OJTがうまくいく場合は、OJTを通じて学んだことを、後輩が行えているかについて、OJTトレーナーが確認し、その状況や成果を適切に評価し、フィードバックを行うことで、後輩がきちんと振り返り、自分の成長を実感し、次の学習へのモチベーションが高まります。

しかし、OJTがうまくいかない場合は、OJTトレーナーがフィードバックに時間を割けられず、後輩が適切な評価を受けられないというパターンがよくあります。

OJTトレーナーからのフィードバックが不足しているため、後輩が成長を実感できなくなり、積極的な学習が進まなくなります。

以上のように、OJTがうまくいかないとき、計画性の欠如、OJTトレーナーの指導・管理スキル不足、フィードバックの不足という3つの原因が考えられます。

OJTトレーナーがうまくいかないと感じたら、しっかりと原因を把握し、OJTの進め方を改善しましょう。

▼OJTトレーナーについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTトレーナーの3つの役割とよりよい人材育成の循環を生むコツとは?

OJTトレーナーの重要性

OJTトレーナーはOJTを通じて新入社員のスキル獲得をサポートしますが、新入社員が育つことで組織力の向上にも寄与します。また、OJTトレーナーが教えることで自身のスキルを深化できるため、社内キャリアアップにもつながります。

企業がOJTトレーナーを育成する場合、OJTトレーナーとなる社員の「専門性」と「指導スキル」を強化する必要があります。OJTトレーナーには専門性だけではなく、それを教える能力も求められます。

専門知識・スキルの他に、指導計画の立案やフォロー体制の構築など、指導の効果を高めるためのさまざまなスキルが必要となります。

OJTトレーナーを育成するために、専門知識・スキルを深める研修だけでなく、教育方法を教える機会を用意しないといけません。人事部門などで研修プログラムを作成し、OJTトレーナーの能力を高めていくことが大切です。

OJTトレーナーが自分の役割を終えた後も、持っているスキルを生かせるキャリアデザインを、企業が支援する必要があります。

また、トレーナー候補の発掘や新たなトレーナー育成に向けた活動も継続的に行い、組織力の向上にもつなげていきます。

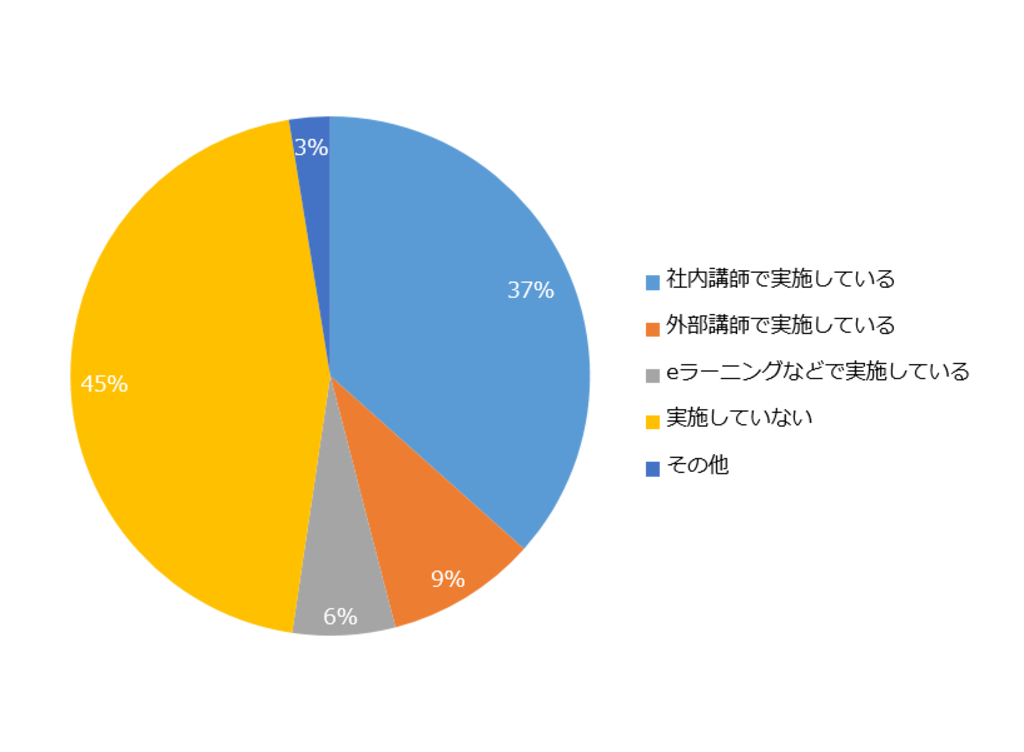

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。その中で、「貴社では、OJT担当者研修は実施していますか? 最も当てはまるものをお選びください」として、OJTトレーナー研修の実施状況について聞いています。

37%の組織においては「社内講師で実施している」と答えています。「外部講師で実施している」と回答した組織は9%でした。そして、「実施していない」という回答が45%と最も多い回答となりました。

OJTを次のステージにステップアップさせるために、OJTトレーナー研修を実施していないようであれば、社内外の講師に関わらず、実施することをおすすめします。

▼OJTトレーナー研修についてはこちらを参照ください。

⇒人材育成をパワーアップさせる効果的なOJTトレーナー研修とは!

OJTのデジタル化で解決!

ばらつき軽減を図る

OJTの最大のデメリットは「ばらつき」が生じやすいことです。ばらつきを軽減するには、OJTのデジタル化を図ることが有効です。それにより、OJTの生産性を劇的に高めることが可能になります。

例えば、OJTを企画する部署が、現場で教える内容について棚卸し、教えるテーマや作業などについてデジタルコンテンツを作成します。

それを教える際の教材として活用することで、教える人によるばらつきをなくし、いつでもどこでも誰でも同じコンテンツから同じ品質の教育を受けることが可能になります。

そのような学習コンテンツと学習環境の整備により、配属されたエリアや支店、そこに存在するOJTトレーナーの違いによって発生するOJTのばらつきを克服することが可能です。

OJTのためのコンテンツを誰がつくるのかについては、OJTトレーナー同士で協力しながら進めていけば、現場の実態に即した学習コンテンツの作成が可能になります。

▼ OJT用のデジタルコンテンツ作成のコツについてはこちらを参照ください。

⇒研修用動画コンテンツの作り方!効果的に作成するポイントやコツ・手順などを解説!

教える側の生産性向上

教える側から見ると、OJTのデメリットは業務負荷が増えることです。毎年、新入社員や中途入社社員が職場に配属されるたびに、OJTトレーナーが同じ内容を教えないといけないですが、OJTのデジタル化を進めることで、OJTトレーナーの効率・生産性向上を図ることが可能になります。

例えば、OJTで教える内容をデジタルコンテンツ化しておき、新入社員に見てもらうようにします。その後、質疑応答を繰り返して仕事内容を覚えてもらいます。

これによって、教える側の負担が減り、教えられる側の成長スピードも速くなります。

また、職種ごとに一人前になるまでの学習要素を体系的に整備し、現場で仕事をしながらその仕事を進めていく上で必要なコンテンツを計画的、継続的、体系的に学習してもらうことで効率が高まります。

それにより、OJTの業務負荷を軽減しながらも、新入社員や若手社員の早期戦力化につなげることが可能です。

そのような計画的、継続的、体系的に学習できるプログラムのことをオンボーディングプログラムと言います。

▼ オンボーディングプログラムの詳細についてはこちらを参照ください。

⇒オンボーディングプログラムとは?プログラム構築のポイントやメリットを解説!

いつでも、どこでも学習可能な環境

教えられる側から見ると、OJTのデメリットはどのような人に教えてもらえるかを自分では選べないことです。OJTのデジタル化が進み、OJT用のコンテンツが整備されてくると、会社で用意してくれた学習コンテンツをいつでも、どこでも学習することが可能となります。

そのような学習環境があれば、新入社員が配属された職場の先輩社員に依存せず、自己学習し、スキルアップすることができます。

また、動画コンテンツやeラーニングコンテンツによるインプットだけではなく、受講者の疑問を解消するために、双方向にやり取りができるソーシャルラーニングの学習環境を整備することで、学習の充実化を図ることも可能です。

また現代は、AIテクノロジーを活用することで、AIによるフィードバックから気付きや学びを得ることも可能な時代になっています。

▼ AIテクノロジーの活用については、こちらを参照ください。

⇒人材育成をAIで効率化する方法!学習プラットフォーム選びの秘訣

人材育成の再現性の向上

OJTのデジタル化を図り、プラットフォームを活用してOJTを展開することで、新入社員や若手社員がどのような学習行動をとっているか、そのデータを取得することができます。

また、OJTトレーナーが学習者の学習行動に対してどのようなフィードバックをしているかなど、指導行動のデータ取得も可能になります。

順調に成長している新人と伸び悩んでいる新人の学習行動、OJTトレーナーの指導行動のデータを比較することで、成長するための学習のヒントを見つけることが可能です。

また、このようなデータを活用して、どの程度の学習量を、どの程度の期間で行うと成長が加速するかを明示することで、人材育成の再現性を高めることができます。

実際に、弊社が支援しているお客さまの中で、指導行動の量が新人の活躍ぶりに影響を与えているというデータを可視化し、その結果を他の指導者にフィードバックすることで、指導行動全体のレベルアップにつながった事例があります。

▼OJTマニュアルをデジタル化しておくとOJTの再現性も高くなります。OJTマニュアルのデジタル化について具体例交えてわかりやすく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒デジタル時代のOJTマニュアルとは?効果的な社員教育のポイントを紹介!

OJTのデジタル化にはUMU

OJT(On the Job Training)のデジタル化には、学習プラットフォーム「UMU(ユーム)」をおすすめします。UMU(ユーム)は、教育・研修のための学習プラットフォームです。カスタマイズ性の高さや使いやすさが評価され、現在多くの企業に導入されています。

ツールなしにOJTのデジタル化を図るのは難易度が高いですが、UMU(ユーム)を使用すれば、いつでもどこでも学習を提供することが可能となります。これにより、必要な人が必要なときに、具体的な仕事の進め方や注意点を学ぶことができます。

そして、フィードバックや評価を即時に行えるため、学習者の学習行動をリアルタイムで追跡し、必要なフィードバックや評価を即時に提供できます。そのような学習環境を通じて、教育・研修効果の最大化につなげられます。

また、UMUを活用すると、学習データの収集・分析が容易になります。学習過程や結果を詳細に記録することができ、データ分析による学習効果の測定や改善提案が十分可能です。

さらに、組織全体の知識・情報共有が手軽にできるので、社員が持つ知識や経験を共有・活用し合うことがやりやすくなります。

UMUを活用することで、組織全体のスキルアップが実現できます。

▼UMUが他のプラットフォームと異なる点などについては下記で解説しています。

⇒UMUが通常のeラーニングよりも優れている点や魅力を紹介

まとめ

OJTの最大のデメリットとは?解決策と合わせて解説!について紹介してきました。

- OJTのばらつきが生じやすい

- OJTのメリットについて

- OJTとOff-JTの違いとは

- OJTがうまくいかない原因

- OJTトレーナーの重要性

- OJTのデジタル化で解決!

- OJTのデジタル化にはUMU

OJTにはメリットデメリットの両面がありますが、OJTの最大のデメリットはばらつきが出ることであり、OJTのデジタル化により克服できます。

OJTのデジタル化で、ばらつきが少なく、効率的で一貫性のあるOJTによる学習環境を築くことが可能になります。

DXとは流行りのテクノロジーの導入ではなく、データとデジタル技術を活用し、企業全体の思考方式や行動の改革を意味します。

OJTを起点に現場で学び方、育成の仕方の変革に取り組むことで、さらなる教育の進化につなげることができます。

LDcubeはこれまでの組織活性化や人材育成で培ったノウハウを生かしながら、新たな時代の人材育成方法の模索を支援しています。

また、OJTのデジタル化に向けたプラットフォームの提供やコンテンツ作り、運用のサポートなど、さまざまなサービスを展開しています。

無料のデモ体験会や具体的な使い方のご案内、導入事例の紹介なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼参考・関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連記事はこちら。