デジタル時代のOJTマニュアルとは?社員教育のポイントを紹介!

OJT(On-the-Job Training)は、新入社員や経験の浅い社員を迅速に戦力にするために最も効果的な方法の一つです。

しかし、多くの企業が抱える課題は、OJTが体系立てて行われないため、一貫性がなく、そのため従業員のスキル向上が効率的に進まない点です。

ここで重要なのは「OJTマニュアル」の導入です。では、OJTを効果的に行うために、OJTマニュアルをどのように作成し、運用すれば良いのでしょうか?

本記事では、効果的なOJTマニュアルを作成し、運用するための具体的な方法、そしてデジタル時代に対応した最新の運用手法までを詳しく解説します。

効果的なOJTを実現するためには、一貫した指導内容の設定、詳細なスケジュールと進捗管理、インタラクティブな学習方法の導入、フィードバックと評価の体系化、メンター制度の活用など、さまざまな施策が重要です。これらの施策を継続的に改善し、更新していくことがポイントです。

それらの施策を上手く機能させるためにも、OJTマニュアルを作成し、教える側が自信を持ってOJTに臨めるようにすることも重要です。

OJTマニュアルを活用し、従業員全員が一貫性のある高品質な教育を受け、企業全体の成長を促進するための基盤を築きましょう。

▼OJTの全体像や詳細のテーマについては以下にまとめています。併せてご覧ください。(関連記事)

▼OJTについてのお役立ち資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.OJT(On The Job Training) とは?

- 2.OJTマニュアルについて

- 2.1.OJTマニュアルとは?

- 2.2.OJTマニュアルの必要性

- 3.OJTマニュアルの内容構成

- 4.OJTマニュアルの作り方

- 5.OJTマニュアルの運用方法

- 6.OJTの実態(調査結果より)

- 7.OJTマニュアルでよくある失敗

- 7.1.OJT計画について触れていない

- 7.2.現場の実態に即していない

- 7.3.管理者がマニュアルについてよく知らない

- 7.4.内容が更新されておらず古いまま

- 7.5.スマホで見ることができない

- 8.新時代のOJTマニュアルのあり方

- 9.OJTコンテンツづくりには一石二鳥のOJTトレーナー研修が最適!

- 10.まとめ

OJT(On The Job Training) とは?

On The Job Training(OJT)とは、直訳すると「仕事を通じての訓練」です。

これは、新入社員や新しい仕事を任せられた社員が、実際の業務を通じて必要なスキルや知識を学んでいく教育手法です。基本的には先輩社員が新入社員などに対して、実際の業務フローやその仕事に必要な知識、技術、態度などを直接指導します。

これにより、指導を受ける側は、仕事のプロセスや仕事を遂行する際の姿勢などを、実際の業務を通して習得することができます。

また、OJTは、実際の仕事を通じて新入社員が直面する個々の問題や疑問を解決・解消しながら進められます。そのため、社員一人一人が自分の仕事に対する理解を深め、スキルを向上させるだけでなく、チーム全体の業務遂行能力も同時に高まるというメリットがあります。

OJTは実践的な訓練方法であるため、新しい仕事の進め方を理解した上で、具体的な対処法や対応策を身に付け、即戦力として活躍できるように、新入社員を育てることが目的です。きちんとOJT計画書を作成して運用していくことが重要です。ただし、OJTの成果が指導する側のスキルに大きく依存するという特性も持っています。

▼OJTの最大のデメリットはばらつきにあります。詳細はこちらをご覧ください。

⇒OJTの最大のデメリットとは?解決策と合わせて詳しく解説!

OJTマニュアルについて

OJTの効果を最大限に引き出すためには、適切なマニュアルが必要です。

ここでは、それぞれの段階や役割に合わせたOJTマニュアルの作り方について深掘りしていきます。

OJTマニュアルとは?

OJTマニュアルとは、新入社員が職場で具体的な仕事を覚えるための、ガイドのようなものです。

新入社員の業務理解を深め、早期の自立を促進するために、具体的な業務手順や、それに伴う注意点、そして業務の背景や目的などを組み合わせて作られる教材のことを指します。

OJTマニュアルは、新入社員がOJT期間中に必要な業務知識を確実に身に付けるためのサポートツールです。新入社員の成長を加速するための重要なカギとも言えます。

OJTマニュアルの必要性

OJTマニュアルがない場合、新入社員は自身で仕事の流れを把握し、自己学習を進めることが非常に困難になります。また、新入社員の理解度や習熟度に大きなばらつきが発生します。結果として、新入社員が効率性に欠け、早期の自立が困難になるという問題が起こり得ます。

こうした問題を解決し、新入社員が素早く業務に適応し、自立するためにもOJTマニュアルの存在は欠かせません。OJTマニュアルは新入社員教育の一要素であり、部門内での研修と連携させることで、より効果的な教育を行うことが可能です。

マニュアルの内容を元に研修をデザインします。研修後も職場でのOJTを通して業務への理解を深め、業務を遂行できるようにします。その結果、新入社員の成長を促すことが可能です。

また、新入社員が職場に慣れてきた後も引き続きアドバイスや指導を行うメンター制度など、フォローアップ体制を整備することも加えると、OJTマニュアルの活用がより効果的になります。

OJTマニュアルは、一度作成しただけでなく、定期的に見直し、更新し、より良いものに改善していくことが求められます。

新入社員が業務に早く慣れ、自立するための強力なサポートツールともなるOJTマニュアル。その効果的な作成に取り組み、新入社員の成長を促すための大切な一手段として、ぜひ活用してみてください。

▼OJTマニュアルを活用しながら計画的に進めて行くことが重要です。

⇒OJT計画とは?テンプレート例や効果的なプランの立て方・注意点

▼OJTの教える側の役割についてはこちらを参照してください。

⇒OJTで教える社員の役割とは?デジタル時代に必要なポイントを解説!

OJTマニュアルの内容構成

新入社員や異動者の効果的な教育と育成に役立つOJTマニュアルの内容構成について、詳しく紹介します。

(OJTマニュアルの内容構成)

|

マニュアルの目的と使い方

マニュアルの冒頭では、提供する情報の概要と活用目的を明記することが大切です。

これにより、学習者はマニュアルの価値を理解し、自分なりの活用方法をつかむことができます。

また、OJTの目標や各セクションの大まかな内容、問い合わせ先などの基本情報も冒頭で紹介しておくと良いでしょう。

ビジネスについて(業務の概要と仕組み)

具体的な業務指導に入る前に、業務の意義やその仕組みを説明します。

知識だけでなく、業務の根底にある理念や目標、業界の特徴、企業独自の文化や規定など、広い視野で業務を捉えることの重要性を伝えます。

これにより、新入社員は業務全体の流れを把握し、個々のタスクが全体とどのように関連しているのか理解できるようになります。

業務プロセス(具体的な作業手順と注意点)

1つ1つの業務の具体的な作業手順や、それぞれの作業がなぜ必要なのかについて説明します。

また、必要なスキル、使用するツール、成果物の例、注意点など、具体的な作業を理解する上で必要な情報を詳細に説明します。

こうした情報を、視覚的なマテリアルや具体的な事例を使って説明することで、新入社員が理解しやすくなります。

シーン・状況別ガイド(具体的なシチュエーションと対応策)

一般的な業務手順以外の情報として、特定の状況下での対応方法をマニュアルにまとめると有効です。

頻出する質問への回答や突発的な問題への対応などを提供することで、新入社員自身が考えて行動する力を育てることができます。

また、質問や問題がいつ発生するかを予想するためのシグナルやヒントも併せて紹介するとなお良いです。

フィードバックと改善(持続的な学習方法)

学習した知識やスキルを効果的に定着させ、自己改善するための方法を紹介しましょう。

フィードバックを得る方法や振り返りミーティングの進行方法、自己評価の方法など、具体的な手法を提示することで、新入社員自身が持続的に成長するためのアプローチを学ぶことができます。

OJTマニュアルは、業務全体像の理解、具体的な業務プロセスの把握、さまざまなシチュエーションに対しての臨機応変な対応力の育成、そして持続的な学習方法の習得といった内容を網羅しておくことと良いでしょう。

明確な情報提供とともに、新入社員が自己改善につなげやすい手法を提供することで、効果的なOJTを実現することが可能になります。

OJTマニュアルの作り方

OJTマニュアルの具体的な作成手順について詳しく解説します。各段階で重要なポイントをしっかり捉えることで、高品質なマニュアルが作成できます。

(OJTマニュアル作成ステップ)

|

ステップ1: マニュアルの目的と対象者を決める

マニュアルの目的を明確に定義します。

具体的にどのような知識やスキルを対象者に伝えるのか、そのために何を含めるべきかを決定します。

その際に、マニュアルをどのような形式で、どのような時期に、どのようなシナリオで使用するのか、といった利用状況も考慮しましょう。

そして、対象者の特性を理解します。

新入社員なのか中途入社者なのか、未経験者なのか経験者なのかによって、伝えるべき情報の内容やその深さが異なります。

対象者に対して業務内容に対する理解や認識、どのレベルのスキルを既に持っているのかも細かくチェックします。

ステップ2: 情報収集・整理

マニュアルに必要な詳細な情報を収集します。業務の各プロセスとその背後にある理由、使用する具体的なツールなど、対象者が知っておくべき全ての要素を準備します。

情報の整理は重要なステップです。

ここでは全ての情報を分類し、適切に仕分けします。

対象者が情報を理解しやすい順序や形式で提示することを心がけ、マニュアルの全体構造を作り出します。

ステップ3: マニュアルの素案作成

マニュアルの素案を作成します。

まずは各章や節のタイトルとその順序を決定し、全体の目次を作りましょう。

次に、各節の具体的な内容を書き出し、統一感のある形式やスタイルで記述します。

素案作成では、全体の流れや内容の充実度を重視する一方で、文章の分かりやすさや表現の洗練度を求めすぎないようにします。

全体の枠組みが見えて初めて、細部の調整や改善が可能になります。

ステップ4: 内容の見直し・修正

素案が完成したら、全体を通して一貫性のチェックや情報の精査を行います。

表現の揺れや誤字脱字、語句の不適切さ、情報の漏れなどあらゆる角度からチェックします。

また、マニュアル全体が一貫した視点と精度を保つように、セクション間の情報の記載順序や関連性にも気を付けます。

ステップ5: フィードバックの収集

完成したマニュアルに対し、実際の利用者や他の関係者からフィードバックをもらいます。

フィードバックはマニュアルの改善に不可欠なリソースで、情報の有用性や読みやすさ、わかりやすさなど、さまざまな観点からフィードバックをもらうと良いでしょう。

OJTマニュアル作成は一見複雑に思えるかもしれませんが、順序立てて進めれば、マニュアルを作成することができます。

各ステップのポイントを理解し、作業を進めながら常に最終的な目的と対象者のニーズを考慮し、定期的に改善を繰り返すことで、効率的なOJTマニュアルが完成します。

▼現代ではマニュアルも動画化することが効果的です。下記で詳しく解説しています。

⇒若手のOJTには動画教材の活用が効果あり!事例も含めて理由を解説!

OJTマニュアルの運用方法

OJTマニュアルが新人教育ツールとして存在しているはずなのに、その適切な運用方法に頭を抱えている人も多いでしょう。

具体的なマニュアル運用のステップとポイント、実践的な手法を紹介します。

(OJTマニュアルの運用)

|

OJTマニュアルの役割:コミュニケーションツール

OJTマニュアルは教育の一環であり、その役割は熟練した技術者のノウハウを具体的に未経験者に伝達することです。

マニュアルを通して単に知識を共有するだけではなく、実際の業務フローに即した形で学習者に理解させなければなりません。

そのため、OJTマニュアルを介在してさまざまなコミュニケーションを取ることになります。

OJTマニュアルはコミュニケーションツールとしても重要です。

実践を通じた理解度チェック:単なる知識を詰め込むよりエッセンスをつかむ

学習者はマニュアルを読むことだけでなく、実際の業務に即したロープレ等の実践を通じて理解度をチェックすることが重要です。

ただし、その際に重視すべきなのは知識を詰め込むことではなく、業務のエッセンスを理解することです。

また、この段階では、未熟な部分や誤解が明らかになり、成長につなげるチャンスでもあります。

指導者がどのように指導するかがカギとなります。

フィードバックの提供:指導者の成長にもつながる

マニュアルの理解を深めるためには、指導者から学習者へのフィードバックが欠かせません。

具体的なポイントについて声をかけ、改善方法を示すことで、新入社員の学習意欲を引き出し、成長につながります。

指導者が学習者にフィードバックを行うことは、指導者の成長にもつながります。

▼OJT指導者(OJTトレーナー)については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。⇒OJTトレーナーの3つの役割とよりよい人材育成の循環を生むコツとは?

運用を通じたマニュアルの更新:新入社員だけでなくマニュアルも一緒に成長

マニュアルの運用とフィードバックを通じてマニュアルの課題が見えてくると、マニュアルの見直しや更新が必要になります。

運用の結果やフィードバックを元にマニュアルの更新を行い、ブラッシュアップしていくことで、次にマニュアルを使用する人により効果的なツールを提供することができます。

つまり、OJTマニュアルを使う新入社員とともに、マニュアル自体も成長していくのです。

マニュアルの役割の理解から、実践的な理解度チェックやフィードバック、そして運用を通じたマニュアルのブラッシュアップという工程を積極的に新入社員と指導者が一緒になって取り組むことで、新入社員の教育効果を最大化することができます。

▼OJTのやり方については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒【即戦力を育てる】OJTの正しいやり方とは?7ステップを徹底解説!

OJTの実態(調査結果より)

新入社員教育の重要なツールであるOJTマニュアルは、新時代では動画やデジタルツールの活用が欠かせません。その中で特に重要なのがオンライン学習プラットフォームの活用です。

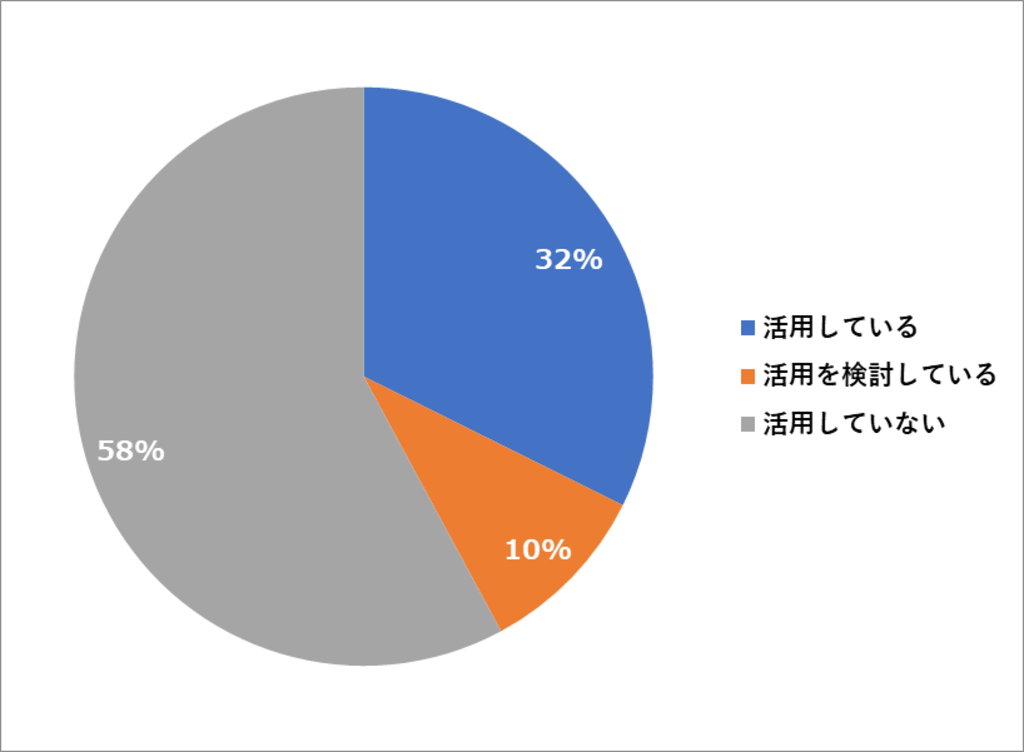

株式会社LDcubeでは2023年10月に「ポスト・コロナのOJTの実態」についてのアンケート調査(有効回答数235件)を行いました。

その中で、「貴社のOJTでは、教育用として動画を活用していますか?」として、OJTでの動画活用状況について聞いています。

OJTに動画を活用している組織は32%であり、68%の組織で動画が活用されていないことが分かりました。

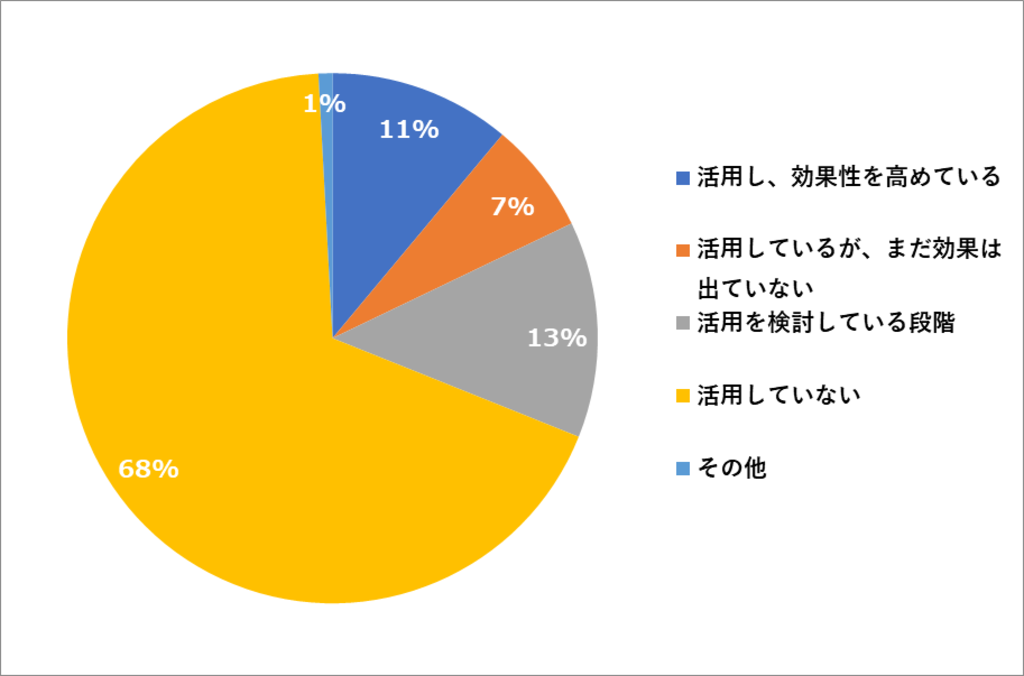

また、同じ調査の中で、「OJTでは、動画などのコンテンツを個々人に合わせて配信できるようなプラットフォームや、AIを用いた個別トレーニングを提供できるようなプラットフォームを活用し、効果性を高めていますか?」として、OJTでのラーニングプラットフォーム用状況について聞いています。

OJTにラーニングプラットフォームを活用している組織は18%であり、82%の組織ではまだ活用されていないことが分かりました。

動画の活用と合わせ、OJTの生産性、効果性を高めていく伸びしろが感じられます。

▼OJTに関連した現場教育については下記で解説しています。

⇒新たな現場教育で人材育成の効率と効果を高める方法とは?

OJTマニュアルでよくある失敗

OJTマニュアルの作成や運用でよくある失敗について紹介します。失敗例を予め知り、それを回避することで失敗の確立を下げることができます。

(OJTマニュアルのよくある失敗)

|

OJT計画について触れていない

OJTマニュアルの失敗の一つは、OJT計画そのものに十分に触れていなかったり、計画の策定を怠っていたりするケースにあります。OJT計画は新入社員の育成目標を達成するための具体的なカリキュラムとスケジュールであり、OJTトレーナーと対象者の双方にとって明確な指針となります。

計画がない場合、OJTは場当たり的な指導になりがちで、指導内容にムラが生じ、進捗や成長度合いが確認できなくなります。その結果、新人が何をどこまで学ぶべきかが不明確となり、成長が停滞し、結果として新人が何も学べない状態に陥る恐れがあります。

OJTを効果的に機能させるには、職場で日々の教育が進むための目標設定、計画立案、進行管理、評価方法などを明確にしたOJT計画書の作成方法をマニュアル内で示し、その重要性を伝える必要があります。計画的なOJTは、新人の早期戦力化を実現するための基礎です。

現場の実態に即していない

OJTマニュアルが現場の実態に即していない場合、その運用は頓挫しやすくなります。現場のOJTトレーナーは通常業務と新人の指導を両立する必要があり、多忙を極めることが多いです。

マニュアルがトレーナーの業務負荷や部署の繁閑を考慮せず、理想論に基づいた細かすぎる指導手順や時間を要求すると、指導時間が確保できず、新人が孤立してしまう可能性があります。特に、ベテラン社員が現場作業に追われる現場では、体系的な指導が難しいことが多いです。

効果的なマニュアルは、現場の業務負荷を考慮し、育成計画に柔軟な調整の余地を残すこと、さらにデジタル化を活用し、トレーナーの負担を軽減することが求められます。

管理者がマニュアルについてよく知らない

OJTマニュアルや計画書について管理者(上司)がその内容や重要性を深く理解していないと、OJTが失敗に終わる大きな要因となります。OJTの成否は管理者の関与に依存しており、新入社員の育成の最終責任は管理者にあるという自覚が重要です。

もし管理者がマニュアルや計画を把握していなければ、OJTトレーナーへの適切なバックアップや業務負荷の調整、育成目標や計画についての合意形成ができません。その結果、トレーナーは孤立し、現場の実態との乖離を改善できなくなる恐れがあります。

マニュアルはトレーナーだけでなく、管理者も育成の指針として活用し、定期的な進捗確認や問題発生時の介入を通じて、組織的なOJTマネジメント体制を機能させることが必要です。

内容が更新されておらず古いまま

OJTマニュアルの内容が放置されていると、現場で必要とされる最新の知識や技術を新入社員に効果的に伝えられなくなります。特に、技術やノウハウの伝達が重要な現場では、古い情報に基づいた指導が実務に役立たず、OJTの形骸化を招きます。

デジタルネイティブ世代(Z世代)は最新の学習環境を好むため、紙ベースの古いマニュアルでは学習意欲を損なう可能性があります。効果的なマニュアル運用には、OJTコンテンツやマニュアルを定期的に見直し、最新の情報や好事例を追加する仕組みが必要です。

デジタル化を活用することで、マニュアルの標準化と継続的な更新が容易となり、実践的で有用な教材として進化させることができます。

スマホで見ることができない

OJTマニュアルがモバイル端末から閲覧できないことは、デジタルネイティブであるZ世代の新入社員に対する学習の妨げとなります。Z世代はデジタル技術に親しみが深く、動画やSNSを活用した情報収集が日常です。彼らは時間や場所を問わず、必要な情報に柔軟にアクセスできる学習環境を求めています。

マニュアルが紙やPCからしか閲覧できないと、求められる学習スタイルにギャップが生じ、学習効率が低下します。デジタルプラットフォームでのアクセスを可能にし、動画コンテンツ化することで、新入社員は隙間時間を活用して効率的に知識を習得できます。

新時代のOJTマニュアルのあり方

新時代では動画やデジタルツールの活用が欠かせません。

一例として、学習プラットフォームUMU(ユーム)を取り上げ、OJTマニュアルを一段と強化するための詳細的な運用方法について解説します。

(新時代のOJTマニュアルのあり方)

|

OJTマニュアルの進化:UMUを活用した機能性と効率性

OJTマニュアルは新入社員教育の一角を担っています。しかし、従来の紙ベースでは管理が煩雑であり、情報の更新も手間がかかります。

そのため、デジタルツールの活用が求められています。デジタルツールのうち、最近はUMU(ユーム)が注目されています。

UMUは学習プラットフォームとして機能が多く、OJTマニュアルのデジタル化や情報共有がしやすく、活用しやすいツールです。

指導者がリアルタイムに学習者全員と情報共有できるため、新時代の効果的な教育環境を整えることが可能です。

また、UMUならではのインタラクティブ性により、理解度のチェックやフィードバックもスムーズにできます。

このようにさまざまな機能を組み合わせることにより、OJTマニュアルの活用を効率化することができます。

⇒テクノロジー×学習の科学 パフォーマンス型AIデジタルプラットフォーム UMU機能一覧

UMUでの理解度チェック:スキルアップをその場で実感

上質な教育を実現するには知識の伝授だけでなく、その理解度の確認が欠かせません。

UMUでは、理解度の確認を効率的に行うことが可能です。

UMUは動画や文章、画像などを取り入れ、教材の作成と提供ができます。

またインプット用のコンテンツのみならず、理解度クイズなどのアウトプットを確認するコンテンツの提供もできます。

これにより各学習者が自ら学習ペースをコントロールしながら、自分の理解度を深めることが可能です。

更に、指導者が学習者の学習状況をリアルタイムに確認し、それに対して即時的なフィードバックを提供することもできます。

この実践的な学習を通じて、新人社員はスキルアップを体感しやすくなります。

フィードバックの提供:リアルタイムな対話と対応

学習を深化させるためには、タイムリーなフィードバックが不可欠です。

ここでもUMUを活用できます。UMU上で新人社員が学び、実践した結果をすぐに共有することが可能です。

そしてそれに対して指導者が迅速なフィードバックを提供することで、学習者のモチベーションを保つことが可能となります。

また、UMUの双方向性を持つ機能を活用すれば、一方通行ではなく、双方向のやり取りをすることができます。

これにより、学習者と指導者との間でのコミュニケーションがスムーズに行われ、具体的な課題と改善点が共有しやすくなります。

運用を通じたマニュアルの更新:UMUでの柔軟な改善

マニュアルの更新は新入社員教育の品質維持に必須です。ここでもUMUは効果性を発揮します。

UMUを活用することで、新入社員の学習結果やフィードバックに基づき、マニュアルをリアルタイムで見直し、更新することが可能です。

得られたフィードバックを直ちに反映させることで、マニュアルは常に最新のものに保たれます。

また、更新したマニュアルは瞬時に全メンバーと共有されます。

タイムリーに見直していくことにより、より良質なOJTマニュアルを活用し続けることが可能となります。

繰り返し学習と振り返り:UMUでの円滑なPDCAサイクルの形成

継続的な学習のためにPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを意識してマニュアルを運用することが重要です。

UMUはPDCAサイクルを円滑に進行するための豊富な機能を提供します。

UMU上では学習後の振り返りや評価、さらなる改善に向けた学習者のニーズを把握することが可能です。

それらの情報を基にOJTマニュアルを改善していきます。

また、UMUによるマニュアルのデジタル化をすることで、いつでも、どこでも、何度でも繰り返し学習することが可能になり、学習の効率性が高まります。

繰り返しの学習と振り返りを通じて、新入社員の学習を進め確実に成長させることが可能となります。

▼新時代のOJTマニュアルでOJTの課題解決につながります。課題について併せてご覧ください。

⇒多くの企業が抱える「OJTのばらつき課題」とは?真因と改善する具体策を解説!

OJTコンテンツづくりには一石二鳥のOJTトレーナー研修が最適!

OJTトレーナー研修では、「一石二鳥」のアプローチをおすすめしています。

このアプローチは、OJTトレーナーとして必要な基本的な役割やスキルを教えるだけでなく、トレーナー自身が研修を通じて、実際に役立つコンテンツを作成し、組織のOJT力を向上させることを目指します。

研修の第一段階では、OJTトレーナーの基本的な役割を理解することを重視します。具体的には、新入社員の育成計画を立て、業務指導を行い、成果に基づいたフィードバックを提供する方法を学習します。

これにより、効果的な指導の基盤を築きます。次に、新入社員の成長を支える具体的なOJT計画書の作成法を学びます。この計画書は、目標設定や進捗管理、評価方法を駆使して、成長を促進するための重要なツールです。

さらに、新入社員の個性やスキルに応じたコミュニケーション方法を学ぶことも重要です。これを通じて、彼らのモチベーションを高め、個別対応した指導が可能となり、成長を促します。

その上で、以下の2つの要素を加えて研修を行います。

教える内容の洗い出し、分類、整理

OJTトレーナー研修の一環として、トレーナーは教えるべき内容を洗い出し、分類・整理します。まず業務で重要なスキルや知識をリスト化して全体像を把握します。

そして、これらをカテゴリーごとに分類し、優先順位を設定します。この整理された内容に基づき、何が本当に重要で、どの順序で教えることが最も効果的かを検討します。

このプロセスにより、トレーナーは新入社員に必要な情報を体系的かつ効率的に伝える準備が整います。

OJT用のコンテンツ作成

内容を整理した後、OJTトレーナーは実践的なOJT用コンテンツを作成します。

この課題を通じて、トレーナーは自身の知識とスキルを具体的な形にまとめ、職場で活用できる教材や資料を作ります。この活動によってトレーナーの理解が一層深まり、自信を持って指導に臨むことが可能になります。

また、こうしたコンテンツは後続のトレーナーや新入社員にも使えるリソースとなり、組織全体の教育資源の充実にも寄与します。

この「一石二鳥」アプローチによって、トレーナーは理論と実践を通じてOJTの本質を学びます。即戦力として職場に戻り、新入社員を効果的に育成するスキルを身に付けられるため、組織全体における新人育成プロセスがより効果的かつ効率的になることが期待されます。

▼上記に関連し、研修用動画コンテンツの作り方については下記にまとめています。

まとめ

デジタル時代のOJTマニュアル!新人教育を最適化するテクニックについて解説してきました。

- OJT(On The Job Training) とは?

- OJTマニュアルについて

- OJTマニュアルの内容構成

- OJTマニュアルの作り方

- OJTマニュアルの運用方法

- OJTの実態(調査結果より)

- 新時代のOJTマニュアルのあり方

- OJTコンテンツづくりには一石二鳥のOJTトレーナー研修が最適!

OJTを機能させるにはOJTマニュアルが必要であり、組織内で作っていく必要があります。また、OJTマニュアルをデジタル化することで、その効果性、効率性を高めることができます。OJTマニュアルをデジタル化するには学習プラットフォームUMU(ユーム)の活用が効果的です。現場の人材育成のスピードアップに向け、UMU(ユーム)を活用してみてはいかがでしょうか。

株式会社LDcubeでは学習プラットフォームUMU(ユーム)を活用したOJT機能強化の支援を行っています。業種に関わらずOJT機能を強化し、人材成を加速させたい企業の皆さまに貢献していきたいと考えています。無料のデモ体験会も行っています。お気軽にお声がけください。

▼UMUの利用が効果的な理由については下記をご覧ください。

⇒UMUが通常のeラーニングよりも優れている点や魅力を紹介

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。