オンボーディングプログラムとは?構築のポイントやメリット、具体的な事例など解説!

新しいメンバーがチームに加わる際に、彼らが迅速に適応し、早期に貢献できるようにすることは、企業の成功にとって極めて重要です。

しかし、多くの企業が抱える課題は、効果的な「オンボーディングプログラム」をどのように設計し、実施するかという点です。

では、新しい社員をスムーズに組織に馴染ませ、早期から高いパフォーマンスを発揮させるために、どのようなアプローチが必要でしょうか?

まず、従来の入社時教育が抱える一般的な問題に目を向けてみましょう。

多くの企業では、入社時教育が形式的な手続きに終始し、新入社員や中途採用社員にとっては退屈で情報過多なものとなります。

また、効果的なサポートが提供されず、最初の数週間で新入社員や中途採用社員が孤立してしまうことも多いです。

これが原因で、早期離職のリスクが高まり、企業の時間とリソースが無駄になるケースが生じます。

本記事では、効果的なオンボーディングプログラムを構築するための具体的な方法を紹介します。

ポイントを踏まえたオンボーディングプログラムを構築し、実践することで、新入社員や中途採用社員が迅速に適応し、組織に貢献できる環境を整えることができます。

▼オンボーディングについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼オンボーディングプログラムについての資料は下記からダウンロードできます(約35㌻)。

目次[非表示]

- 1.オンボーディングが求められる背景

- 2.そもそもオンボーディングとは

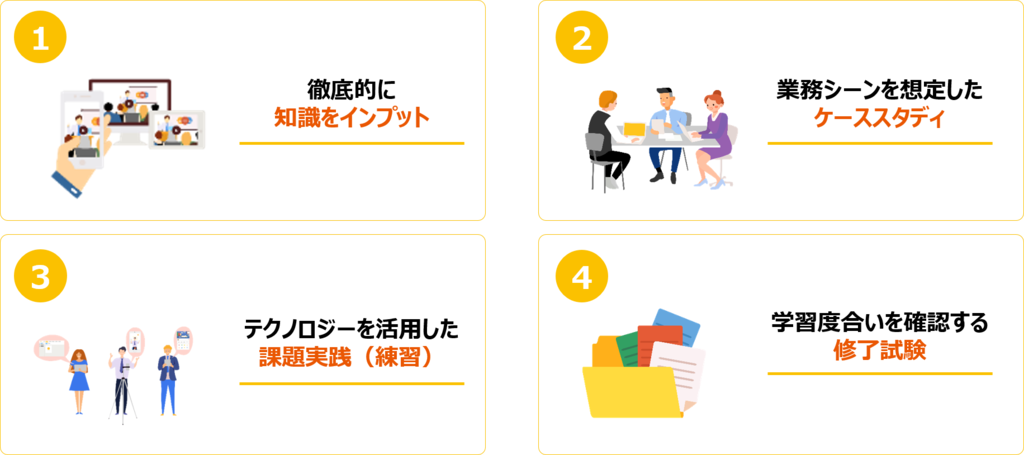

- 3.オンボーディングプログラムの流れ

- 3.1.徹底的に知識をインプットする

- 3.2.業務シーンを想定したケーススタディー

- 3.3.テクノロジーを活用した課題実践

- 3.4.学習度合いを確認する修了試験

- 4.オンボーディングプログラムに必要な要素

- 4.1.デジタルコンテンツ

- 4.2.学習のプラットフォーム

- 4.3.学習行動のデータ取得とその活用

- 5.人材育成の本質「70:20:10の法則」

- 6.「キーワードで検索」がポイント

- 7.オンボーディングプログラムをDXする理由

- 8.オンボーディングプログラムのメリット

- 9.オンボーディングプログラム導入事例

- 10.まとめ

オンボーディングが求められる背景

近年、正社員、特に若手社員の転職率は増加傾向にあります。厚生労働省の調べによると、平成31年3月に卒業した新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は、高卒が35.9%、大卒が31.5%でした。

こうした背景からも、若手社員の定着率向上を課題に感じている人事担当者は多いのではないでしょうか。

若手社員の定着率を向上させるためには、入社後の早い段階から適切にフォローできる教育体制を整えることが重要です。

この施策として現在注目されているのが、「オンボーディングプログラムの構築」です。注目されている理由は2つあります。

1つ目は、働き方が変化しているからです。高度経済成長期の終身雇用が当たり前だった時代から、個々人の働き方に合わせて転職することも珍しくなくなりました。

また高度経済成長期から続いていた新卒一括採用が見直され始め、通年採用を取り入れる企業も多くなっています。通年採用が多くなっている背景として帰国子女や留学生、キャリア採用者を積極的に採用していることなどが理由に挙げられます。

このような新たな戦力を早期戦力化するための育成方法として、オンボーディングプログラムが注目されています。

2つ目は、採用や人材育成にかけたコストとリターンの問題です。近年、多くの時間とお金をかけてようやく採用した人材が、一人前の戦力として成長する前に退職するケースが増加しています。

新メンバーの早期離職を防止し、定着率を向上させるための施策として注目されています。

そもそもオンボーディングとは

「オンボーディング」とは、企業に新たに入社した人が環境に慣れ親しんで、一日も早く活躍できるように行う導入教育です。

語源の「on-board」とは「船や飛行機に乗る」という意味で、オンボーディングは「船や飛行機の新しい乗務員に対して行う導入教育」を指します。

これは、人材の流動性が高い海外や外資系企業で多く取り入れられており、近年は日本においても採用する企業が増えてきました。

その導入教育を体系立てて整理したものがオンボーディングプログラムです。

オンボーディングプログラムの流れ

本記事では特に、企業の将来の成長を担う若手・若年層に効果的なオンボーディングプログラムの流れを紹介します。

徹底的に知識をインプットする

まずは徹底的に知識をインプットします。

例えば、自社の経営理念や組織体系、業務フローについてなど、日常業務で必要な基礎知識や基礎スキルを動画や資料などを活用してインプットしていきます。

部署ごとに求められる学習内容が異なることが想定されますので、部署やチームごとに具体的な業務について説明するコンテンツを用意しておくことをおすすめします。

業務シーンを想定したケーススタディー

次に、インプットした知識を生かせる場として、業務シーンを想定したケーススタディーを行います。

ただ知識をインプットするだけでは実践につながりません。現場ではさまざまなステークホルダーとのやり取りが想定されます。

その中でも高頻度で対応することが求められる業務プロセスや業務シーンを想定し、その想定された業務シーンに沿ってインプットした知識を応用し、現場で業務を実践する際のイメージをつけます。それにより業務を行う際のルールが自然と理解できるようになります。

テクノロジーを活用した課題実践

知っていることを自分の言葉で「話す」ことによって、インプットした知識の定着化に役立ちます。

またこの際は、テクノロジーをうまく活用することで、より効果的な練習ができます。

例えば、UMUというラーニングプラットフォームには、スマホに向かって行ったプレゼンテーションを人工知能(AI)が自動採点する特徴的な機能が備わっています。

「実際に声に出して話す」練習をして、それに対する「評価を受け」、「改善する」というサイクルを1人で進めることが実現できます。

▼AIコーチングについては下記ででも動画などご案内しています。合わせてご覧ください。

⇒UMUのAIコーチング

学習度合いを確認する修了試験

最後に、学習度合いを確認するために試験を行います。オンボーディングプログラムの学習期間で体験したことや学んだことを総まとめし、「この試験に合格したら一人前だと認める」といったような合格基準を設けます。

オンボーディングプログラム受講者は入社して当面この修了試験の合格を目指すこととなります。この試験に合格して晴れて正式配属となります。

これら①~④までの流れを、新メンバーへの統一された教育プログラムとして仕組み化して展開し、早期戦力化を図ることが目標です。

オンボーディングプログラムに必要な要素

教育担当者の生産性を高めていくためには学ぶ環境のDXが必須であり、オンボーディングプログラムの構築にはこの「学びのDX」が必要不可欠です。

毎月中途採用者の入社がある場合、入社時教育が毎月必要になります。

従来の日本の雇用形態では、新卒一括採用が多く、入社は春に集中していました。そのため、入社時教育も春にまとめて行うことで教育担当者の生産性を担保していました。

雇用の流動化が進み、毎月中途社員の採用が行われるようになると、結果として入社時教育の運用に多大な労力がかかるようになり、教育担当者の生産性が著しく低下します。

それが教育担当者の悩みでした。

各部署で行っている教育施策のDXを図り生産性を高めていくことが期待されています。

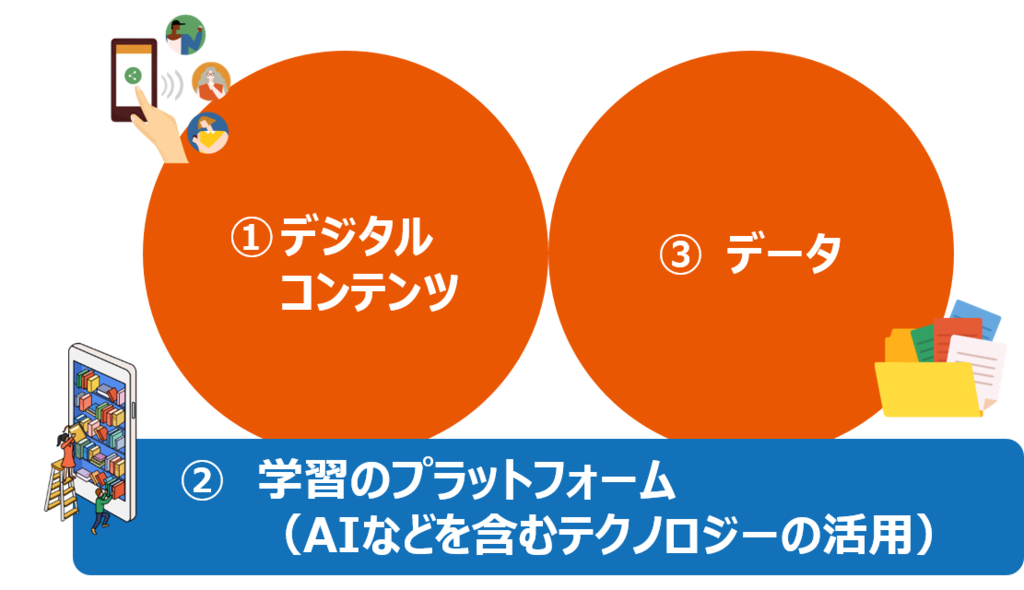

学びのDXに必要な要素

学びのDXに必要な要素は以下の3つに整理できます。

デジタルコンテンツ

1つ目は、デジタルコンテンツです。3~5分程度の短い動画を中心に、理解度クイズやファイル閲覧などマイクロラーニングとして学習できるコンテンツです。

これまで入社時教育で活用されていた教材などをベースにデジタルコンテンツを作成することで、トレーニングの生産性を高めることが可能です。

デジタルコンテンツはいつでも、誰でも、どこでも、同じ品質のトレーニングを提供することが可能です。

▼マイクロラーニングなど学びのトレンドについては下記で解説しています。

⇒【キーワード】人材育成担当者が知っておくべき学びのトレンド

学習のプラットフォーム

2つ目は、学習のプラットフォームです。デジタルコンテンツを用意しただけでは、教材をオンライン化したに過ぎません。そのコンテンツを誰が学習していて、誰が学習していないのかなどの学習履歴などが把握できないと効果的なプログラム運営はできません。

また単にコンテンツを見るだけではなく、効果的な学習に転化していくためには、学習の観点からコンテンツを組み合わせて効果的なコースとしてデザインしていく必要があります。

それを体系的に整理し運用できる学習のプラットフォームを用意する必要があります。

学習のプラットフォームはさまざまな設定が可能で、ステップ・バイ・ステップでのコンテンツの自動配信設定や学習途中に上司の確認などを組み込む設定などが可能です。

また、現場での小さな成功体験を集め、それを関連する部署をはじめ組織内へスピード感を持って社内で水平展開することも可能になります。

▼ラーニングプラットフォームUMUの活用については下記で解説しています。

⇒UMUを研修に導入する5つのメリット!革命的な機能を紹介

学習行動のデータ取得とその活用

3つ目は、データです。学習のプラットフォーム上で学習を行うと、受講者のあらゆる学習行動のデータが蓄積されていきます。このデータの活用が学びのDXには必要不可欠です。

プラットフォームを活用することで、「誰が研修に参加したのか」「理解度テストでは何点だったのか」「どのような意見を投稿したのか」「日常的な学習で何時間学習したのか」など学習行動のデータをストックすることで学習状況の管理が可能です。

そして、そのデータを活用し入社後の受講者の評価と学習データを分析していくことで、評価の高い受講者がどのような学習行動をとっているかが把握できれば、その後入社してくる人に対し、評価の高い受講者と同じような学習行動をとってもらうことを促進することで、早期戦力化につなげていくことが可能となります。

▼UMUを活用した研修運営については下記で紹介しています。

⇒プラットフォームを活用した研修運営

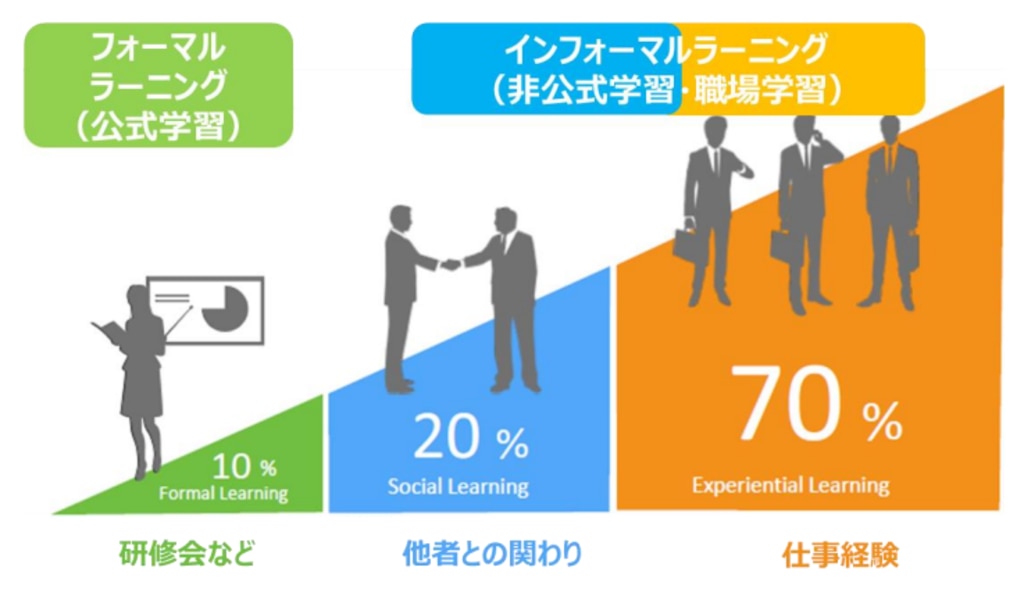

人材育成の本質「70:20:10の法則」

人材育成においては「70:20:10の法則」というものがあります。

リーダーシップをうまく発揮できるようになった人たちに、どのような要素が自身の成長や能力開発に役に立ったかを調査したところ、70%が挑戦的な仕事で経験したこと、20%が上司先輩からの指導薫陶やさまざまなコミュニケーションやフィードバックなど他者との関わり、10%は会社での研修やeラーニング受講だったという法則です。

会社が用意した研修などの機会を「公式学習」、それ以外の仕事経験や他者との関わりのことを「非公式学習・職場学習」と言います。

オンボーディングにおいては、会社が用意するオンボーディングプログラムだけでなく、この職場学習の環境の設計も欠かせません。

職場で忙しい上司、先輩やメンターに声をかけて教えてもらうというのは入社間もない社員にとっては人間関係が構築できておらずハードルが高いこともあります。

上司やメンターとの1on1の機会が定期的にあれば解消できるかもしれませんが、それを待っていたのでは業務遂行に間に合わず、業務に支障がでることもあります。

業務がスムーズに進まないということを防ぐには、そのような状況に備えて、学びのDXを図り学習環境を十分に構築して、職場学習をサポートすることが重要です。

▼現場での育成「OJT」については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒OJTとは?意味や目的、メリット、Z世代への適応まで全解説!

「キーワードで検索」がポイント

自社について、商品やサービスについて、仕事の進め方について、社内システムの使い方について等、さまざまなコンテンツをデジタルコンテンツ化し、プラットフォーム上に整理しておくことで、必要な人が、必要な時に、必要なコンテンツを「キーワードで検索」して学べるようにするということがポイントです。

現代は働き方が変化しました。テレワークの普及などリモートでの働き方も増え、身近にすぐに相談できる相手がいないという課題も生まれてきました。

業務上で質問したいことがあったとしても、質問できる人が近くにいるとは限りません。

「キーワードで検索」して学ぶことができれば、分からないことがあり、まわりに教えてくれる人がいない状況でも自分ひとりで抱え込むことなく、自ら学ぶことが可能となり、身近にすぐ相談できる相手がいないという課題を解決し、職場学習が加速します。

そのような環境を整備できるかどうかは今後の企業の競争優位性に大きな影響を及ぼすでしょう。

▼自分で対処できることが増えれば自己肯定感も高まりやすいです。合わせてご覧ください。

⇒自己肯定感を高める7つの方法とは?低い部下をケアするポイントと合わせて解説!

オンボーディングプログラムをDXする理由

オンボーディングプログラムはDXを取り入れて構築していくことで生産性を高めることができます。その理由を紹介します。

(オンボーディングプログラムをDXする理由)

|

人間は忘れる生き物である(忘れてもよいようにしておく)

人間は忘れる生き物であるという前提に立ち、忘れても後から確認しやすい準備をしておくことがポイントです。

「人間は忘れる生き物である」これはドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが残した言葉です。皆さんにもこんな経験はないでしょうか。

「研修会で学んだことを分かったと思っていたものの、いざ実践が必要な場面で学んだことを鮮明に覚えていておらず、うまくやれなかった」。

人間誰しもこのような経験があると思います。エビングハウスの研究によれば、人間は1週間たつと約8割忘れてしまうということが分かっています。

新入社員や中途採用社員の入社時には覚えなければならないことがたくさんあります。

会社のこと、事業のこと、商品のこと、お客さまのこと、仕事の進め方のこと、システムの使い方のことなど、当然ですが、一度に全てを覚えるのは不可能です。

そのような中、学習に必要な要素が一覧化されており、自分がどこまで学習できているのかを把握し、進捗を確認しながら戦略的に学習を進めていくことで学びの効果性を高めることにもつながります。

これまでの入社時教育は対面式で行われることも多く、コンテンツはデジタル化されていないことが多かったです。そのため後から学び直しにくい状況にありました。

繰り返し学習が可能となる

重要なことは繰り返し何度でも学習することが必要です。

なぜなら、入社時教育などは覚えなければならないことが多く、一度学習しただけで全てを覚えることは不可能だからです。

また自分でも理解が浅いと感じている分野などはしっかりと理解できるまで学習することが必要です。

対面式の研修では、その場で研修が消費されてしまうため、後から学び直すということは難しいです。

研修内容をデジタルコンテンツ化しプログラムが構築しておくことで、消費されることなく繰り返し学習することが可能となります。

また人により持っている事前知識が違うため、同じ内容を学んだとしてもその理解度合いには差がでます。

人それぞれ自分の理解状況に合わせて、理解が浅いという部分を繰り返し学習することが可能です。

▼関連してOJTでの動画活用が効果的な理由については下記で解説しています。

⇒若手のOJTには動画教材の活用が効果あり!事例も含めて理由を解説!

オンボーディングプログラムのメリット

オンボーディングプログラムを構築することは下記のようなメリットがあります。

(オンボーディングプログラムのメリット)

|

新メンバーの早期戦力化を助ける手段になる

オンボーディングプログラムを展開することで、新メンバーが入社してから一人前としてパフォーマンスを発揮できるようになるまでの教育を効果的に行うことができます。

デジタルコンテンツでプログラムを整えておくことで、学ぶ機会が消費されて終わることがありません。それにより育成の再現性を高めることにもつながります。

オンボーディングプログラムの存在は、新たに採用した戦力が早い段階から期待される役割を発揮し、企業の業績向上に貢献できるようになるきっかけをつくることができます。

新メンバーの職場への定着率を向上させる手段になる

オンボーディングプログラムとして定めた教育を行うことで、新メンバーを1人も見逃さずに面倒を見ることにつながります。

またデジタルコンテンツで学習環境を整えることで必要な人が必要な時に学習できるようになります。

このような学習環境があることは、入社してまだ日の浅いメンバーにとっては不安を払しょくするツールとなります。

オンボーディングプログラムの存在は早期の離職を防止して、職場への定着率を向上させる一手段になります。

▼離職防止については下記にまとめています。合わせてご覧ください。

⇒若手社員の離職防止をするには?効果的な取り組みや定着を支援するツールも紹介!

オンボーディングプログラム導入事例

サービス業

【ねらい】

新卒採用だけでなく、毎月20名前後の中途採用者がおり、毎月同様の研修を実施しているが、そのデジタル化を図ることで効率化と効果性を高めたい。

【オンボーディングプログラムの内容】

入社手続き関係(書類関係) | 経営理念・価値観 |

中期経営計画 | 今期の方針 |

人事制度や評価制度 | 福利厚生制度 |

就業ルール | 事業所の説明 |

個人情報の取り扱い | 商品知識 |

セールストーク | 社内システムの使い方 |

メンタルヘルスケア | …など |

【運用方法】

- プログラムを1週間単位で構築し、8週間(2カ月)のプログラムを構築し、毎月受講スタート

- 現場に行く日は「実地指導+デジタル学習」、現場に行かない日は「社内研修(勉強会)+デジタル学習」で展開

- 1年目はオンボーディング期間として重点的に学習してもらい、2年目以降は定着化期間としていつでも学習できる環境を用意

【オンボーディングプログラムの効果や期待感】

- 育成のバラツキが減ってきたように感じられる

- デジタル化を図ることで、整備には労力がかかるものの一度作った学習環境やその中のコンテンツ、マニュアルなどは毎月入社してくる社員に対してもコピーなどして活用ができるため、だいぶ楽になった!

- 今後現地でのOJTリーダーとの連携を図ることでより効果的なプログラムの運用ができそうである。

クラウドサービス業

【ねらい】

営業パーソンの人数が1年で2倍に。半数が中途採用者という状況であり、教育をいかに効率よく実施するかという課題を解消する

【オンボーディングプログラムの内容 】

- トップメッセージ(理念)

- プロダクトごとの学習コース(実務)

-商品知識:マイクロラーニングや社内勉強会アーカイブ

-営業手法:現場の支店長の勉強会動画

-ロープレ集:各支店でのロープレ動画 - 業界知識学習コース

- 営業強化全般学習コース

- 活動日報

【オンボーディングプログラムの成果】

- 契約受注金額と学習時間に正の相関が確認できた

- 営業成績が出始めた時期と学習し始めた時期がスケジュール上重なっている

【プログラム受講者の声】

- 日報に対して上司や先輩が反応してくれる「いいね」や「コメント」などの返ってくるリアクションがモチベーションにつながっている。

- 日々の活動で困ったとき、いつでも参考にできる情報があるという安心感がある

- 移動中や昼食中、お客さま訪問の直前などに確認し、学習したことがすぐ業務に生かせる(いい意味で、カンニングがしやすい環境がある)

まとめ

オンボーディングプログラムとは?プログラム構築のポイントやメリットについて紹介してきました。

- オンボーディングが求められる背景

- そもそもオンボーディングとは

- オンボーディングプログラムの流れ

- オンボーディングプログラムに必要な要素

- 人材育成の本質「70:20:10の法則」

- 「キーワードで検索」がポイント

- オンボーディングプログラムをDXする理由

- オンボーディングプログラムのメリット

- オンボーディングプログラム導入事例

オンボーディングプログラムの構築をすることで今後の人材育成の可能性を広げることにつながるだけでなく、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。

最初から成功だけを求めるのではなく、環境変化や働き方の変化など含めて自社の文化にあったオンボーディングプログラムを構築すると良いでしょう。

オンボーディングプログラムの構築は入社者の育成のスピードアップが図れるだけでなく、受け入れ側の生産性向上にもつながります。

その際にはラーニングプラットフォーム「UMU」を活用することが効果的です。株式会社LDcubeではこれまで多くの集合研修で得られた経験やノウハウを踏まえ、オンボーディングプログラムの構築・運用支援をしています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 合わせて読みたい