オンライン研修のメリットとは?成功の秘訣や人材育成の流れまで解説!

新型コロナウイルス感染症をきっかけに企業内教育においてオンライン研修が急激に増えました。多くのメリットがある反面、注意しないと効果を下げてしまうデメリットもあります。

対面での研修に比べてどのようなメリットがあるのか、気になることが多くあるでしょう。時間や場所を選ばずに参加できるという便利さだけで、十分な決断材料になるのでしょうか?ここでは、オンライン研修の真の価値と、取り入れるべき理由について考えてみましょう。

まず、最大のメリットの一つは「コスト削減」です。会場費や講師の交通費が不要で、研修費を大幅に抑えることが可能です。さらに、録画機能を活用することで、一度作成したコンテンツを繰り返し利用できます。

次に、「学習の柔軟性」もオフライン研修にはない魅力です。多忙なスケジュールの中でも、参加者は自分のペースで学習を進めることができ、着実にスキルアップが可能です。また、大人数でも一貫した教育を提供できるため、個人差による学習効果のばらつきを軽減できるという利点があります。

これらのメリットを最大限に活用することで、オンライン研修は単なる集合研修の代替手段ではなく、未来を見据えた効率的かつ効果的な研修方法となります。

本記事ではオンライン研修を効果的に実施する上でのコツやポイント、ツールについて解説します。合わせてなぜそのような方法が効果的なのか企業内人材育成の状況などの背景も含めて紹介します。

▼オンライン研修についてはテーマに合わせて解説しています。合わせてご覧ください。

▼オンライン学習の効果的な活用については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.オンライン研修のメリットデメリット

- 2.集合研修が好ましい内容やメリデメ

- 2.1.集合研修のメリット

- 2.2.集合研修のデメリット

- 3.オンライン研修のメリット生かし成功に導くコツ

- 3.1.ライブの講義ではなく動画・映像を活用し見せながら研修を進行する

- 3.2.双方向性によりリアルタイムで理解度を確認しながら進める

- 3.3.アウトプット(意見投稿や動画課題提出)を意識した学習設計

- 3.4.課題に対しての個別のかかわりを増やし、できるようになることを支援

- 3.5.受講者同士で意見投稿、相互コメントで学び合う環境づくり

- 3.6.マイクロラーニングにより復習・確認がしやすい

- 3.7.学習行動のデータ蓄積により学習状況が追える

- 4.オンライン研修でメリットを生み出す~「できる」状態へ~

- 4.1.研修の生産性

- 4.2.「知っている」で終わらせない

- 4.3.パフォーマンスラーニング

- 5.オンライン研修でメリットを得やすいツール

- 5.1.オンライン会議システム

- 5.2.学習のプラットフォーム(LMS)

- 6.これからオンライン研修で得られるメリット(方向性)

- 7.新たにオンライン研修で作り出すメリット~いつでもどこでも学べる環境づくり~

- 8.まとめ

オンライン研修のメリットデメリット

コロナ禍をきっかけにこれまで集合研修で実施していた社員研修をオンライン研修に切り替えた企業も多いです。

ただ、従来集合研修で行っていた内容をそのままオンラインで再現しようとして置き換えようとすると効果が高まるどころか、かえって研修の質を下げてしまうリスクもあります。

オンライン研修のメリット・デメリットをきちんと把握して研修プログラムを構築する必要があります。

オンライン研修(ライブ配信・オンデマンドを含む)のメリット

- ビデオ活用で繰り返し学習ができ、フォローアップもしやすい

- 場所(や時間)の制約がなくなるため、拠点間の移動がなく気軽に参加できる

- 自宅でのテレワークやリモート環境下を含め、働き方改革にも対応しやすい

- 会場の手配の必要がなくスケジュール調整が簡単、少人数~大人数に対応可能

- 研修会場での直接の質問に比べ、オンライン上でチャットでの質問や相談がしやすい

- アダプティブラーニング(個別適応学習)が実現できる

オンライン研修のデメリット

- その場の空気感などが醸成しづらい

- リアルに比べ懇親会などの副次的な要素のリアリティーが薄くなる

- 配信に必要な機材・機器やネットワーク回線、セキュリティーなど通信環境をそろえる必要がある

- 受講者はパソコンの前で画面を見続ける状態が続き、集中力が持たず飽きやすい

- カメラがOffの状態では受講者の表情やリアクションが見えず、状況がつかみにくい

- グループディスカッションなどグループワークのやり方がweb会議システムの種類により限定されることがある

研修の効果性を考えた際、オンライン研修のメリットがもたらす貢献は大きいです。

特に場所や時間の制約がなくなることで学びの効果的、効率的に研修やセミナーを実施できます。

研修後のフォロー機会も頻度を高く設けることができ、コスト削減にも役立ちます。

集合研修が好ましい内容やメリデメ

コロナ禍以前の人材育成施策の中心は本社や会議室に集まって実施される集合研修がほとんどでした。集合研修スタイルのメリットとデメリットについて紹介します。

集合研修のメリット

- 場の空気感による規範づくりができる

- 実技習得のためのトレーニングがしやすい

- 参加者同士の直接的な交流や参加の一体感が醸成しやすい

- 視聴環境、接続状況など個別の事情の影響を受けない

- 通信機材・ネットワーク環境等のトラブルの影響を受けにくい

集合研修のデメリット

- 集まるための場所・会場を確保する手間がかかる

- 集合するためにコストがかかる(移動時間・交通費・宿泊費など)

- 効果を高めることよりもコストを重視せざるを得ない

- 研修というサービスの側面から消費されてしまう

ここまで、オンライン研修のメリット・デメリット、集合研修のメリット・デメリットについて紹介してきました。

研修を行う目的に応じてその手段や形態を比較検討し、最適な取り組みを選択することが望ましいです。

それぞれの研修スタイルには向き不向きがあります。 その中での両者のメリットをしっかりと理解しましょう。

その上でコロナ禍を経て急速に普及したオンライン研修を有効活用し、形式にとらわれない研修プログラムを構築することが効果の最大化につながります。

しかしながらここで注意点があります。

コロナ以前に集合研修で行っていた内容をそのままオンライン研修に置き換えようとするとかえって効果を下げてしまうこともあります。

今後はオンライン研修にはその特徴を踏まえ、オンライン研修ならではのポイントを踏まえた施策をプランしていくことが求められます。 次章ではオンライン研修を成功に導くためのコツやポイントについて紹介します。

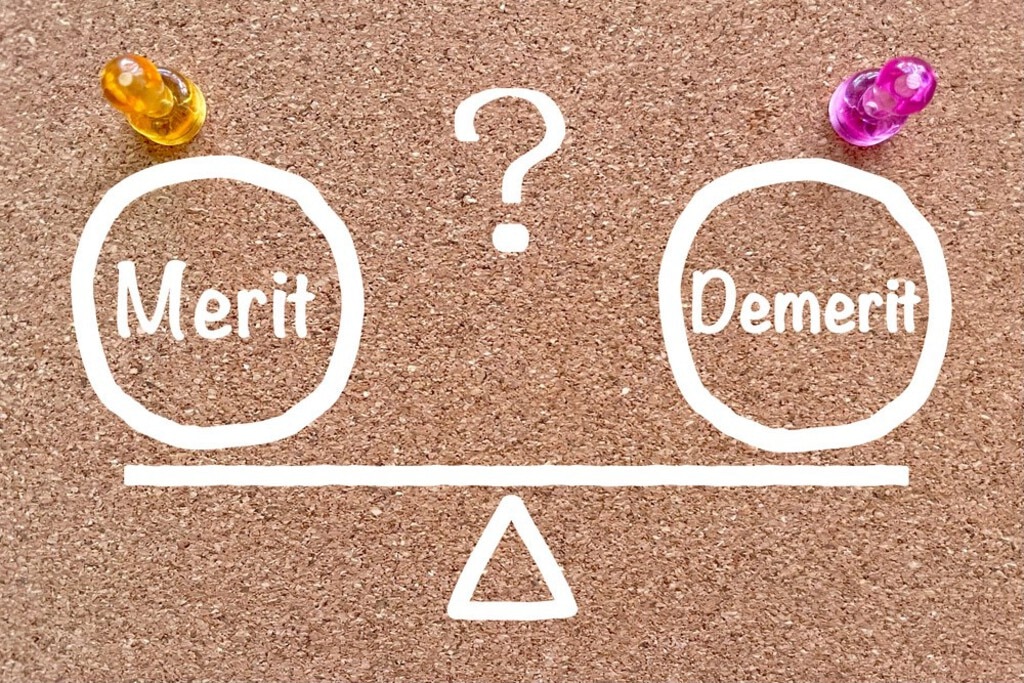

オンライン研修のメリット生かし成功に導くコツ

ラーニングプラットフォームを活用してオンライン研修を計画、運営することで、これまでとは違う効果性を高める研修が可能となます。 オンライン研修を成功に導くコツ・ポイントを解説します。ここに挙げたポイントを踏まえてオンライン研修を企画・運営することで、効果が劇的に高まります。

ライブの講義ではなく動画・映像を活用し見せながら研修を進行する

集合研修や通常のオンライン研修の場合、講師の方が講義をして、受講者がそれを聞いて学ぶというスタイルになりますが、オンライン研修を成功に導くためにはそのやり方をバージョンアップします。

オンライン研修を成功に導くためには講師はライブでの講義を行いません。講義の内容は動画コンテンツとして用意しておき、受講者には動画を見てもらいます。

ライブの講義の場合、講師の方のコンディションや当日の受講者の状況により講義内容に少なからずばらつきが出てきます。ある領域についてはしっかりと講義できたものの、そちらに時間を使いすぎてしまい別の領域の講義ボリュームが少なくなってしまうなどです。

動画を活用し、あらかじめ伝えたいことを網羅的に押さえているコンテンツを見てもらうことで、いつでも誰でも高品質で再現性の高い研修運営が可能となります。

双方向性によりリアルタイムで理解度を確認しながら進める

通常のオンライン研修では受講者の反応がつかみにくく、講師が受講者の理解状況を把握することがなかなかできません。

オンライン研修を成功に導くためには講師は講義を行いませんが、受講者との双方向のやり取りをしながら理解を高めてもらうためのかかわりをもって進行していきます。

講義動画を見てもらった後には理解度クイズを取り入れ、受講者に回答してもらいます。理解できているかどうかを本人が確認するとともに、講師も受講者が理解できているかを確認しながら進めます。

受講者の母集団により毎回理解度クイズの回答状況、理解状況などが変動しますので、その母集団の理解状況に合わせた解説や補足をすることで、受講者の理解を深めることにつながります。

アウトプット(意見投稿や動画課題提出)を意識した学習設計

オンライン研修はインプット過多になりがちです。オンライン研修を成功に導くためには、通常よりも意識的に研修の中にアウトプット要素を取り入れます。

意見を投稿したり、自分の考えを動画で提出したり、ロールプレイングの動画を提出したり、研修後に行動計画書を提出する代わりに動画で行動宣言を提出するなどです。

実際にアウトプットしてみる、具体的に声に出して言ってみることで、スムーズに言えるかどうかを確かめることができます。 このようなアウトプットを意識した学習設計がポイントです。

▼ロールプレイングについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒AIを活用した効果的なロープレとは? ポイントや営業研修の新たなステージを紹介

課題に対しての個別のかかわりを増やし、できるようになることを支援

オンライン研修を成功に導くためには講師は講義をせず、講義動画を見せながら研修を進行していきます。

講義を動画として切り出している分、従来講義をしていた時間は講師の方の手が空きます。その空いた手と時間を使って、受講者から提出してもらった意見や動画を確認し、個人個人にコメントします。

受講者へ個別アドバイスを通じて研修で学んだことをできるようになってもらうための支援をしていきます。

従来の集合研修スタイルでは受講者への個別のかかわりについては時間の制約もありあまり持てないという実情がありましたが、研修カリキュラムの構築方法そのものをバージョンアップすることにより、個別のかかわりを充実させることが可能となります。

個別のかかわりの充実化は受講者と講師の信頼関係の向上につながったり受講者の満足度向上につながったりすることも多いです。

受講者同士で意見投稿、相互コメントで学び合う環境づくり

同じ研修を受けているグループ内でも受講者によって、感じ方や捉え方は異なるものです。同じ研修を受講している受講者同士で意見交換できる場を用意します。

SNSのようにオンライン上に研修を受講した感想などを投稿し、相互に確認できるようにします。 相互にコメントし合うことなどを通じて学び合い、学習を促進します。

マイクロラーニングにより復習・確認がしやすい

講義動画自体はできる限りマイクロラーニング(3~5分程度の短い動画)で構成します。そうすることによって後から復習や確認がしやすいというメリットがあります。

例えば1時間の講義動画の中で「振り返りの重要性」についての講義があったとして、後から改めて振り返りの重要性について確認したいと思った際に1時間のどの部分で「振り返りの重要性」について触れていたかを探すのには時間がかかってしまいます。

時間がかかると確認することをあきらめてしまうこともあります。 その点、マイクロラーニングで構成し、5分程度の動画が10本用意されていて、その中に「振り返りの重要性」というタイトルの動画があれば、自分が確認したい動画にすぐにたどり着くことができます。

またそのように構成しておくことで、復習や確認するという学習行動を誘発しやすいというメリットも挙げられます。

学習行動のデータ蓄積により学習状況が追える

プラットフォームを活用して研修カリキュラムを構築し運営することで、受講者の学習行動が全てデータ化され可視化されます。

誰が、どこまで学習が進んでいるかの進捗状況が確認できることはもちろんのこと、オンライン研修前後の学習状況も把握することができます。

研修後職場での実践に移った後も、どれくらい復習や確認という学習行動が取られているかも把握することが可能となります。

また研修前後の学習行動も含めた受講者の学びと、期待する成果結果とのデータを分析することで、研修の費用対効果を測ることにもつなげることができます。

▼プラットフォームを活用した研修運営については下記でご案内しています。

⇒プラットフォームを活用した研修運営

上記で紹介してきたように、集合研修で実施していた時と比べその進め方も大きく異なっています。

オンラインという特徴を踏まえ、そのメリットを最大限生かした運用をすることで集合研修をベースにしていた人材育成施策よりもコストを抑えながら飛躍的に成果につなげることが可能となります。

それがオンライン研修、学びのDXの真骨頂です。単に集合研修で行っていたことをオンラインで置き換える。

新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたから、オンラインで行っていた研修を集合研修に戻すということではなく、時代の先端、変化の先端に立ち、その変化を感じながら、学ぶということの効果を最大限高めるための工夫を取り入れていくことが重要です。

それにより持続可能な組織づくり、Z世代を中心とした若手世代の定着と早期戦力化、採用におけるブランディングにもつなげることが可能となります。次章ではそのような学習設計が必要な背景を紹介します。

▼ 効果的なオンライン研修の活用事例

⇒新入社員研修でアダプティブラーニングの効果を実感!!【UMU活用事例】

⇒3カ月で3倍の売上実績 営業職研修の工夫とは?【UMU活用事例】

オンライン研修でメリットを生み出す~「できる」状態へ~

オンライン研修を効果的に活用し、「知っている」状態から「できる」状態にしていくことがポイントです。

野球の知識があっても、ボールを打てないこともあります。動画で車の運転の仕方を勉強しても、実際に車を運転できるようになるわけではありません。

このように「知っている」と「できる」ことは全くの別物です。「知っている」だけでは「できる」ようにはなりません。

仕事でもこのような現象はよくおきます。

マニュアルを読んだだけで接客ができるようにはなりません。研修を一度受けたからといって、すぐに商品が売れるようになるわけではありません。

知識を取得することは大切ですが、それは実践して初めてできるようになります。

研修の生産性

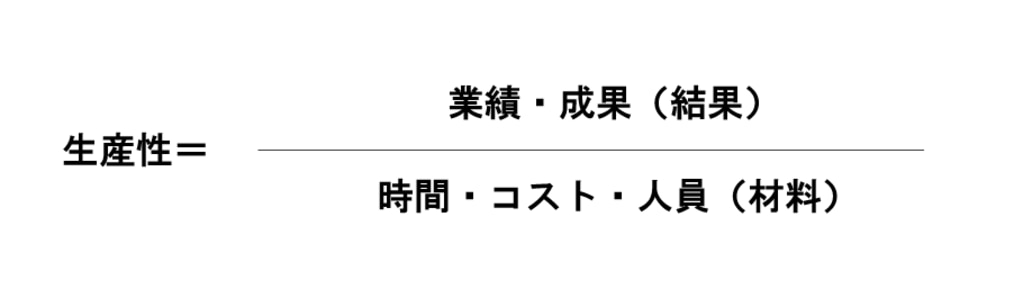

生産性は、投資した時間や費用・経費といったコスト、労働力に対し、どの程度の経済効果(業績、結果、成果)が得られたのかによって測られ、次のような方程式で表されます。

これを研修や企業内学習に当てはめてみると、実施している研修が、いかに社員の知識やスキルの向上につながり、成果や業績の向上につながっているかが、「研修の生産性」を評価する指標ということになります。

従来の研修や企業内学習は、講義、ワークショップやロールプレイング、eラーニング、OJTなどインプットに重きを置いたものでした。そこには、成果やパフォーマンスに結びつけることを前提としたアウトプットへの配慮が欠けています。

「教育への投資」を成果につなげていく。成果につながる学習を実現する。そのためには、どんな成果を得たいのかを定めることから始めます。どのような理想をかなえたいのか、どのような結果を生み出したいのかをまず決めて、そこから逆算し、求める成果に結びつくように研修内容を考えます。

これは「ゴールを決めてから、そこへたどり着く道筋を決める」というごく当たり前のプロセスです。しかし、多くの企業の研修ではその当たり前のプロセスが抜けているのです。

「知っている」で終わらせない

会社の業績を上げるためには「物知りな従業員」よりも「結果を生み出す従業員」が必要です。「結果を生み出す従業員」を増やすためには、学びによって「知っている」を「できる」に変えていかなければなりません。

しかし「知っている」と「できる」の間には溝があり、ただ教えるだけではこの溝を超えて「できる」ところまでいくことはできません。その溝を超えるには、知識を知識のままにするのではなく、知識をアウトプットして、頭と身体に定着させる必要があります。

従来のインプットに重きを置いた研修や学習方法は、知識を知り、理解し、記憶するといった頭への定着を目指すものでした。しかしこれでは、どんなに研修を受けても、「物知りな従業員」が増えていくばかりです。

パフォーマンス向上を実現するためには、従来の講義やeラーニングなどの「知っている」段階を目指す研修だけで終わらせてはいけません。いかに「知っている」と「できる」の間の溝を埋めるかを考えて、アプローチを変える必要があります。そのためには、成果から逆算した戦略的な学習「パフォーマンスラーニング」が必要です。

パフォーマンスラーニング

「できる」ようになるには、何を「知っている」必要があるのか。学ぶ前にどんな成果を生むかを決めるという逆算の考え方が、「知っている」を「できる」につなげる、成果に結びつく学習「パフォーマンスラーニング」です。

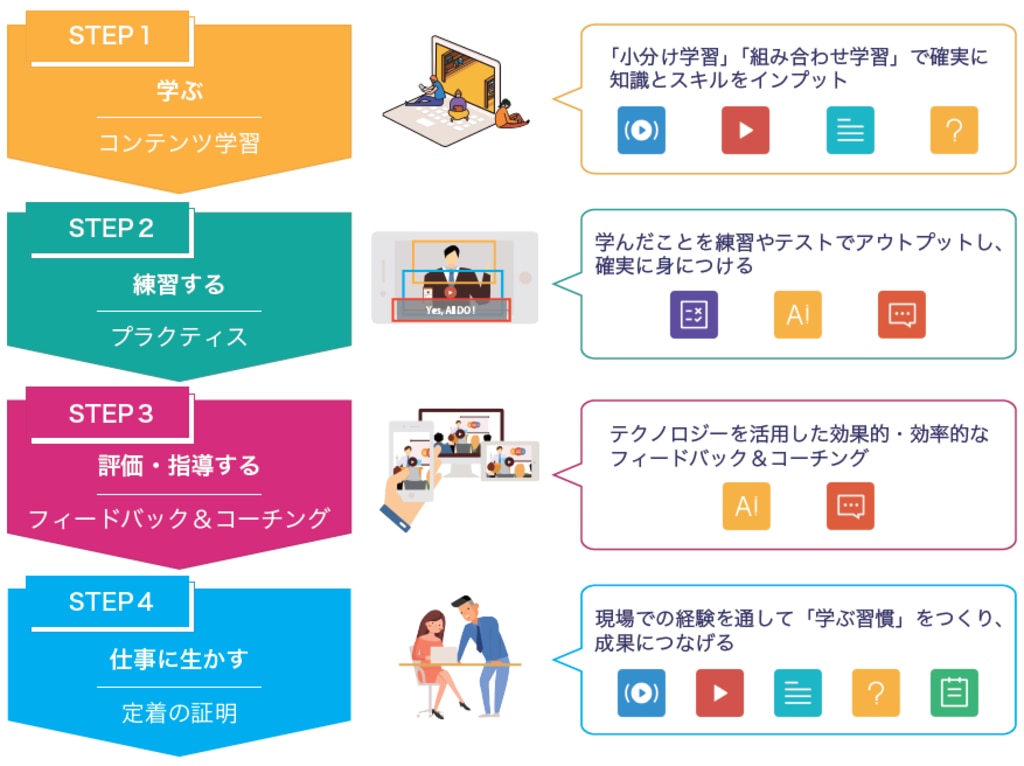

「パフォーマンスラーニング」を取り入れた学習を設計するには、次の4つのステップを組み込む必要があります。

STEP1 学ぶ(コンテンツ学習)

STEP1ではマニュアルや短い動画(マイクロラーニング)などの小分け学習や集合研修とオンライン研修の組み合わせ学習で知識をインプットします。

一つ一つの学習コンテンツをテーマごとに細分化したり、研修の前と後の課題を充実させたりと、学習者が学びやすい環境を構築できるよう工夫します。

新しいコンテンツだけでなく、使用した学習コンテンツはいつでも学びなおせるようにする。現場や先輩社員のスキルやノウハウを共有していつでも見られるようにする。といった工夫も効果的です。

STEP2 練習する(プラクティス)

STEP2では学んだ知識を練習してアウトプットして身に付けていきます。

従来の研修ではロールプレイングが実施されることもありましたが、その場限りのイベントと化してしまうことも少なくありませんでした。

企業によっては練習の時間が取れず、実際の業務の中で学んでいくことが主流であったというところもあるでしょう。

十分な練習もなしに現場に放り出されれば、失敗を恐れたり、やるべきことが分からなかったりして、上達に時間がかかります。

「パフォーマンスラーニング」では、学習のプログラムにあらかじめ練習をする機会を組み込むことで、確実に身に付けていきます。

ロールプレイングや理解度クイズなどを活用しながら、繰り返し学習をすることで、学んだ知識を身体に覚え込ませます。

ポイントはマイクロラーニング、マイクロプラクティスです。身に付けたい事柄に絞って学習し、集中して意図した練習することです。

例えば、お客様へ商品を案内するケースやお客様とのよくある電話対応のケースなど業務上のシーンを想定して練習すること重要です。

STEP3 評価・指導する(フィードバック&コーチング)

STEP3では学んで身に付けたことを、評価・指導します。身に付けた知識やスキルが間違っていないか、現場で生かせるものなのかは自分自身で判断することは難しいです。

知識を適切に習得し、成果につなげるためには上司や先輩、同僚など、他者からの評価・指導が必要になります。

しかし、人によって正解が違い、指導の仕方や評価にばらつきが出るといった問題もあります。また評価者が通常業務との兼ね合いでそもそも時間が取れないといった現実もあります。

現代ではテクノロジーを活用して、いつでもどこでも評価・指導が行えるような仕組みをつくることが可能です。

ラーニングプラットフォーム(UMU:ユーム)を活用すれば、練習内容が記録として残り、AIによるフィードバックを受けることができます。

忙しい上司や先輩は隙間時間に記録を確認し、評価採点することができます。AIのフィードバックを使えば1人でも練習ができます。

AIによるフィードバックと上司先輩など人によるフィードバック、内容によりデジタルとリアルを融合させながら練習を繰り返すことで、適切な知識やスキルを習得することにつながります。

▼UMU(ユーム)の魅力については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒UMUが通常のeラーニングよりも優れている点や魅力を紹介

STEP4 仕事に生かす(定着の証明)

STEP4ではこれまでのステップで身に付けてきた知識を仕事に活かしていきます。ここで初めて、「知っている」を「できる」に引き上げるのです。

これまでの「学ぶ」「練習する」「評価・指導する」で基礎はできています。STEP4では実際に現場でそれらの基礎を活かし、学びを応用していくフェーズとなります。

これまでのステップでしっかり学習できていれば、パフォーマンスを出すことができます。

現場で実践すると、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。うまくいかなかった場合はまたSTEP1に戻り、基本的な知識の再確認やSTEP2の練習を繰り返してできるようになるために学習を進めていきます。

このサイクルを回していくためには、いつでもどこでも繰り返し学べる環境が必要です。

オンライン研修でメリットを得やすいツール

オンライン研修を実施するためにはツールが不可欠です。最低限必要なな2つのツールについて紹介します。

|

オンライン会議システム

オンライン研修の実施に際し、必要不可欠となるツールの1つがzoomやteamsなどのオンライン会議システムです。

さまざまな企業でさまざまなシステムが活用されているため、これでなければならないというツールが存在するわけではありません。企業内で既に導入されているオンライン会議システムを活用して研修を実施することが多いです。

しかしながら、使うオンライン会議システムにより少しずつできることが異なるため、利用するオンライン会議システムで実施可能なことを確認した上で、オンライン研修のデザインをする必要があります。

学習のプラットフォーム(LMS)

オンライン研修の実施に際し、もうひとつ必要となるツールがラーニングプラットフォームなど学習に特化したプラットフォームです。一部ではLMS(Learning Management System)と呼ばれることがあります。

新時代の効果的な学習環境の実現にはラーニングプラットフォーム「UMU」の活用がおすすめです。AIテクノロジーの活用をはじめ、双方向性を取り入れたオンライン研修の実現など、これまでにないオンライン研修の実現が可能です。

▼人材育成へのAI活用については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒人材育成をAIで効率化する方法!学習プラットフォーム選びの秘訣

ここまでオンライン研修・集合研修のメリットやデメリット、オンライン研修を成功に導くコツ・ポイント、「知っている」から「できる」に変えていくパフォーマンスラーニング、オンライン研修で活用するツールについて紹介してきました。

オンラインの特徴を踏まえて研修を実施することで効果的な学習を実現することが可能です。

そしてこれからの時代はますますオンラインを活用した人材育成施策が重要になってきます。それは、新型コロナウイルス感染症により集合研修実施の可否などの影響ではありません。

企業内人材育成において、人材育成をする側と人材育成をされる(教育を受ける側)の違いや若手世代の育ってきた時代背景などの影響が大きいです。

ここからは人材育成をする側、される側の特徴やこれからの人材育成の在り方、方向性などについて紹介していきます。

これからオンライン研修で得られるメリット(方向性)

育成を担う世代、育成される世代にも変化があることを見てきましたが、さらにコロナ禍を経て人材育成の在り方が大きく変わろうとしています。これからの人材育成を考える上での方向性について概要を解説します。

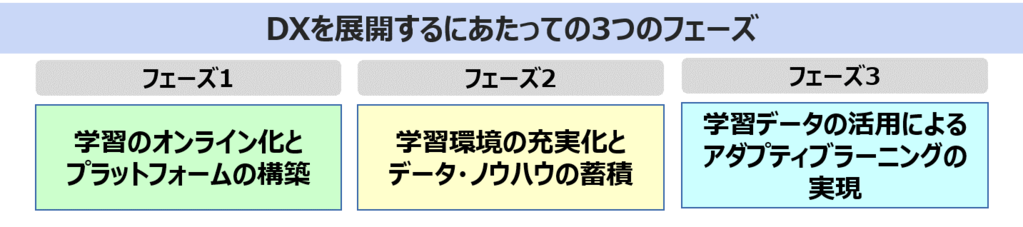

フェーズ1:学習のオンライン化とプラットフォームの構築

フェーズ1は学習のオンライン化とプラットフォームの構築をするという段階です。

コロナ禍をきっかけに、学習のオンライン化に取り組む企業が増えました。そして、この一環として、学習プラットフォームを導入し、構築し始めた企業もいるのではないでしょうか。

しかし導入初期の段階では、まだうまく活用しきれていないと感じることもあるかもしれません。

プラットフォームを構築することで、受講生は、対面型の研修や職場での学習だけでなく、オンライン上の学習コンテンツにアクセスできます。

また、事務局は対面型の研修の減少により、研修の実施負担が軽減されるというメリットを得ることができます。これだけではまだプラットフォームを最大限有効に活用しているとはいえません。

フェーズ2:学習環境の充実化とデータ、ノウハウの蓄積

フェーズ2は学習環境の充実化とデータ、ノウハウの蓄積を行う段階です。

学習コンテンツを増やすなど、フェーズ1で構築したプラットフォームの充実を図ります。また、これによってだんだんと受講生の学習データや事務局の運営ノウハウが蓄積していきます。

受講生の学習データにより学習状況の詳細が可視化でき、より効果的な人材育成施策を練るためのヒントにすることができます。

そのため、これらのデータを蓄積していくことは人材育成担当者にとっては重要なことです。

また同時に、事務局のノウハウ(研修運営、コンテンツ作成、研修ツールの利用に関するノウハウなど)が蓄積されていきます。受講生だけでなく、事務局の運用力が身に付くフェーズでもあります。

フェーズ3:学習データの活用によるアダプティブラーニングの実現

フェーズ3になると、学習データの活用によるアダプティブラーニングの実現に近づきます。

例えば、新入社員が入社してから5年間の学習データが蓄積できたとします。これにより、5年経過したのち活躍している人はどのような学習をしてきたのか、どのような学習行動を取っているのかが学習行動のデータから見えてきます。

そこをひもといていくと、どのタイミングでどれくらい学習してもらうのが効果的なのか分析でき、学習設計に活かすことができます。

データが蓄積されていくことによって、そのデータをもとに「アダプティブラーニング(個々人に合わせた学習)」をデザインしていくことができるようになっていきます。

このフェーズになるとタレントマネジメントシステムと学習のプラットフォームとのシステム連携などが模索されます。それにより包括的な人事管理、人材管理、タレントマネジメントが推進できます。

注意点は単にオンライン化することではなく、プラットフォームを活用し、学習行動のデータ取得とそのデータ活用をしていくという視点です。

このような学習環境を整えられている組織はまだ少ないのが現状です。現在自社がどのフェーズにあるかチェックし見ると良いでしょう。

このような方向性の中、次章では自社内で学習環境づくり(プラットフォームの構築)について紹介していきます。

▼人材育成のトレンド・キーワードについては下記で解説しています。

⇒【キーワード】人材育成担当者が知っておくべき学びのトレンド

新たにオンライン研修で作り出すメリット~いつでもどこでも学べる環境づくり~

これからの時代は、オンラインでいつでもどこでも学べるというメリットを作れるかどうかが極めて重要です。

なぜなら現代は、webを活用し検索機能を使えばいつでも分からないことを調べることができ、世界中の情報にアクセスすることができるからです。

ただ、社内の業務に関連することは検索機能を使っても調べることができません。仕事中に分からないことがあれば上司や先輩に聞く必要があります。

社内版のGoogleのような環境が整備されていてキーワードで検索して学習できる環境があれば、便利だと思いませんか。

そんな環境を用意することによって、仕事や業務を円滑に進めることができます。

ナレッジライブラリとは

ナレッジライブラリとは、社内業務に必要な知識を検索してアクセスできるようにした環境を指します。

つまり社内ノウハウのデータベースを意味しています。社内業務に必要な知識についてすぐアクセスし、学ぶことができる。そんな環境を整えることで、業務が円滑に進みます。

ナレッジライブラリの構築がカギ

分からないことがあれば、すぐにスマートフォンでキーワード検索して調べることが当たり前な時代です。

一般的なことはすぐに調べられますが、自社独自の業務に関連することは調べられる環境が整っていない組織がほとんどです。

社員全員が業務に必要な知識や仕事の進め方について、社内で必要な時にすぐにアクセスし、学べる環境、つまりナレッジライブラリを整備できるかどうかがカギを握ります。

ポイントは必要に応じてキーワード検索できるようにしておくことです。

▼関連してOJTマニュアルのデジタル化については下記で解説しています。

⇒デジタル時代のOJTマニュアルとは?効果的な社員教育のポイントを紹介!

ナレッジライブラリ構築に向けてコンテンツ作成ポイント

ナレッジライブラリの構築を実現するために、学習のプラットフォーム活用が欠かせません。

ここではプラットフォーム上に搭載するコンテンツ作成におけるポイントについて説明します。

はじめに業務に必要な知識(ファイル、動画など)をコンテンツ化します。

コンテンツ作成するにあたり課題になるのが、誰がコンテンツを作成するかというリソース問題です。コンテンツ作成は役割分担して作業すれば、1人に負担が大きくならずにコンテンツをそろえることができます。

続いてコンテンツ作成する際に役立つポイントを紹介します。例えば「OJTリーダーが教えること」「現場で使っているノウハウについて」コンテンツ作成する際には、OJTリーダー同士が、「教えることの心構え」や「どんなことを教えるかなど」を社内で話し合います。話し合った内容を整理した上で実際にコンテンツを作成します。

一例ですが、研修の内容を録画して動画に残す、文章として記録に残す。このように既に行っている施策をデジタルコンテンツ化して教材にすることで、必要な時に何度でも学習するオンデマンド学習が可能となります。

コンテンツ作成におけるポイントは、最初から完璧を目指すのではなく作成したらその都度、全体に共有し、改善していくことです。

作成の際にリレーションマップと業務フローの整理をすることも大切です。業務内容やかかわる部署を整理しておくことで、社内の仕事がどのように成り立っているのか再確認することができます。

繰り返しになりますが、コンテンツ作成をする際のポイントは役割分担をすることです。役割分担することで1人の負担が大きくならず作業することができます。

そして、コンテンツが完成したらその都度、全体に共有して改善していくことでスピーディーに情報共有し学ぶことができます。

コンテンツを作成したら、そのコンテンツに対して「キーワード」や「タグ」を設定します。そうすることで受講生は必要なコンテンツをキーワードで検索して学ぶことができます。

このようにオンライン上でキーワード検索して、必要な人が必要な時に学べる学習環境を構築できているか否かが、中期的に企業の競争優位性に影響してくると考えられます。

なぜなら、現場で働く社員はデジタルネイティブ世代の比率が増えていくことは既に起こった未来であり、不可逆的です。その世代の学習が効果的、効率的に進む環境の有無は組織の成長に大きな影響を及ぼすと考えられます。

しかしながら、まだそのような学習環境をしっかりと構築できている企業は少なく、またその重要性に気付いていない企業も多いです。

オンラインでの学習環境を構築することのみならず、オンラインでの研修の機会も設け、プラットフォーム上での学習を加速させていくことがポイントです。

▼研修用動画コンテンツの作成については下記で解説しています。

⇒研修用動画コンテンツの作り方!効果的に作成するポイントやコツなどを解説!

まとめ

オンライン研修成功の秘訣:メリット・デメリット、背景にある企業内人材育成の流れまで徹底解説!について紹介してきました。

- オンライン研修のメリットデメリット

- 集合研修が好ましい内容やメリデメ

- オンライン研修のメリット生かし成功に導くコツ

- オンライン研修でメリットを生み出す~「できる」状態へ~

- オンライン研修でメリットを得やすいツール

- これからオンライン研修で得られるメリット(方向性)

- 新たにオンライン研修で作り出すメリット~いつでもどこでも学べる環境づくり~

オンライン研修は、新型コロナウイルス感染症などの影響を受けて取り組むべきものではありません。教育を受ける人たちの育った環境を考慮し、彼らが学習しやすい環境を整えることが重要です。

また、オンライン研修で得られる学習設計上のメリットを活かし、成功に導くためのポイントに基づいて展開していくことが大切です。

その学習環境づくりには、ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用することが効果的です。

株式会社LDcubeではこれまで多くの集合研修で得られた経験やノウハウを踏まえ、UMUを活用した新時代の学習環境づくりをご支援しています。無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にお問い合わせください。

▼関連資料は下記よりダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。