営業研修で成果につながるカリキュラムとは?ポイントを解説!

コロナ禍を経て集合研修で行っていた営業研修の内容・カリキュラムをオンラインに置き換えて実施するということが増えました。

置き換えるだけでは効果が高まるどころか、かえって効果を低下させてしまうケースもあります。

今回は営業研修のDXも見据え、現在の学習トレンドを踏まえながら効果的にスキルを身につけるためのポイントやカリキュラムを組み立てる上での注意点などをご紹介します。

株式会社LDcubeでは、これまで外部講師派遣型の営業研修や販売スキルアップ講座などの社員研修のご支援をしてきました。

ここ数年はこれまでの研修のやり方を応用し、ラーニングプラットフォームを活用し、営業研修にDXを取り入れた取り組みに進化させています。

あるクライアント先において、中途採用者向けの営業研修において、アプリを使った営業研修とアプリ不使用の営業研修受講者の研修後の業績の比較を行いました。

結果はアプリを使用した研修受講者の方が、アプリ不使用の研修受講者と比較して、3カ月で業績が3倍になりました。アプリを使用して一人でも営業の練習する機会を設けたことに差があります。

以下ではそれらの経験を踏まえて、カリキュラム構築の大切なポイントやメンバーの能力を最大限に引き出すアプローチについて解説していきます。

▼営業ロープレの特集ページを作成しました。動画で解説しています。是非ご覧ください。 |

▼営業強化の観点について、全体像からテーマを絞った内容については下記で解説しています。

▼営業研修やロープレについてのお役立ち資料を6点セットにしました。下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.営業研修を成功に導くカリキュラム構成 7つのポイント

- 1.1.①ライブの講義ではなく動画を活用し見せながら研修進行する

- 1.2.②双方向性によりリアルタイムで理解度を確認しながら進める

- 1.3.③動画課題提出などアウトプットを意識した学習設計

- 1.4.④課題に対しての個別の関わりを増やし、できるようになることを支援

- 1.5.⑤受講者同士で意見投稿、相互コメントで学びあう環境づくり

- 1.6.⑥マイクロラーニングにより復習・確認がしやすい

- 1.7.⑦学習行動のデータ蓄積により学習状況が追える

- 2.営業研修のカリキュラムを集合でやる場合のメリデメ

- 3.営業研修のカリキュラムをオンラインでやる場合のメリデメ

- 4.営業研修のカリキュラムではアウトプットを意識

- 5.営業研修のカリキュラムを運用できる講師養成を行う

- 6.営業研修のカリキュラムにあったプラットフォームを活用する

- 7.営業研修のカリキュラムを変更し成果を上げた事例

- 8.まとめ

営業研修を成功に導くカリキュラム構成 7つのポイント

ラーニングプラットフォームを活用してオンラインをベースにした研修カリキュラムを構築、運営することで、これまでとはちがう効果性を高める研修が可能となり営業スキルや提案スキルの向上につながります。そのポイントを解説します。

(営業研修を成功に導くポイント)

|

①ライブの講義ではなく動画を活用し見せながら研修進行する

効果の高い研修カリキュラムでは講師はライブでの講義を行いません。講義の内容は事前に動画コンテンツとして用意しておき、受講者には動画を見てもらいます。

集合研修やオンライン研修の場合、通常は講師の方が講義をして、受講者がそれを聞いて学ぶというスタイルになりますが、そのやり方を変えることで、効果を高めていくことができます。

ライブの講義の場合、講師の方のコンディションや当日の受講者の状況により講義内容に少なからずばらつきが出てきます。

ある領域についてはしっかりと講義できたものの、そちらに時間を使いすぎてしまい別の領域の講義ボリュームが少なくなってしまうなどです。

動画を活用し、あらかじめ伝えたいことを網羅的に押さえているコンテンツを見てもらうことで、いつでも誰でも高品質で再現性の高い研修運営が可能となります。

②双方向性によりリアルタイムで理解度を確認しながら進める

(インタラクティブなやり取りのイメージ)

効果の高い研修カリキュラムでは講師は講義を行いませんが、受講者との双方向のやり取りをしながら、理解を高めてもらうための関わりを持って進行していきます。

通常のオンライン研修では受講者の反応がつかみにくく、講師が受講者の理解状況を把握することがなかなかできません。

講義動画を見てもらった後には理解度クイズ取り入れ受講者に回答してもらいます。理解度クイズをリアルタイムで行うことで、簡単に理解状況をつかむことができます。

理解できているかどうかを本人が確認するとともに、講師も受講者が理解できているかを確認しながら進めます。

受講者の母集団により毎回理解状況などが変動しますので、その母集団の理解状況に合わせた解説や補足をすることで、受講者の理解を高めることにつながります。

③動画課題提出などアウトプットを意識した学習設計

提案力や営業スキルを効果的に身につけるために研修の中にアウトプットを意識した課題を取り入れます。

セールストークやプレゼンテーションの実践的なアウトプット練習です。

例えば、商品説明をするトークを動画に録画して提出します。

実際に口に出して言ってみることで、スムーズに言えるかどうかを確かめることができます。 動画の視聴など通じて知識としてインプットしただけで「できるつもり」になってしまっていることが多々あります。

しかし実際に口に出してみるとうまく言えないということがよく起こります。実際の商談の場面で顧客を相手にうまく対応できるようになるためには実際に口に出して言ってみるという練習が欠かせません。

トークを録画して提出するという行為を通じて練習を重ねます。このようなアウトプットを意識した学習設計がポイントです。

現在ではAIを相手にロールプレイングの練習ができるツールの利用も進んでいます。

AI相手にプレゼンして伝える練習を行ったり、セールストークの練習をしたりするとAIがフィードバックしてくれるというものです。

AIを相手にロールプレイングの練習ができる環境は、忙しくて先輩を捕まえてロールプレイングができないという現代の営業現場の課題を解決することにもつながります。

▼AIを活用したロープレについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒生成AIを営業ロープレに取り入れて業績を上げる方法とは?3段階で解説!

④課題に対しての個別の関わりを増やし、できるようになることを支援

課題に対して、受講者との個別の関わりをふやしすことで、研修内容を実際にできるようになるように支援することがポイントです。

どのように実現するかというと、効果の高い研修カリキュラムにおいては、講師は講義をせず、講義動画を見せながら営業研修を進行していきます。

講義を動画として切り出している分、従来講義をしていた時間は講師の方の手が空きます。

その空いた時間と手を使って、受講者から提出してもらった動画を確認し、個人個人にコメントし、受講者へ個別アドバイスを通じて研修で学んだことをできるようになってもらうための支援をしていきます。

従来の集合研修スタイルでは時間の制約もあり、受講者個々人への個別の関わりはあまり持てないという実情がありましたが、研修カリキュラムの構築方法そのものをバージョンアップすることにより、個別の関わりを充実させることが可能となります。

個別の関わりの充実化は受講者と講師の信頼関係の向上につながったり、受講者の満足度向上につながったりすることも多いです。

また、それが受講者の苦手意識の克服につながったり、「現場でもやれそうだ!」というマインドにつながったりします。

⑤受講者同士で意見投稿、相互コメントで学びあう環境づくり

同じ研修を受講している受講者同士で意見交換できる場を用意し、SNSのようにオンライン上に研修を受講しての感想などを投稿し、相互に確認できるようにすることがポイントです。

なぜなら、同じ研修を受講しているグループ内でも受講者によって、感じ方や捉え方は異なるからです。

相互にコメントしあうことなどを通じて学びあい、他者の学びからも学び、学習の加速を促進します。

⑥マイクロラーニングにより復習・確認がしやすい

講義動画自体もできる限りマイクロラーニング(3~5分程度の短い動画)で構成し、後から復習や確認をしやすくしておくことがポイントです。

なぜなら、新人営業担当者や若手社員の場合、さまざまなことを覚えきれているとは言えないからです。

さまざまなことを先輩などに教えてもらいながら学んでいくわけですが、先輩社員も忙しく後輩の面倒を細かくみられないという現実もあります。

マイクロラーニングで手軽に学べる環境を整備することは特に新人営業担当者・若手社員育成に役立ちますのでおすすめです。

例えば1時間の講義動画の中で「商品の特徴」についての講義があったとして、後から確認する際に1時間のどの部分で「商品の特徴」について触れていたかを探すのには時間がかかってしまいます。

時間がかかると確認することをあきらめてしまうこともあります。

その点、マイクロラーニングで構成し、5分程度の動画が10本用意されていて、その中に「商品の特徴」というタイトルの動画があれば、自分が確認したい動画にすぐにたどり着くことができます。

またそのように構成しておくことで、復習や確認するという学習行動を誘発しやすいというメリットも挙げられます。

▼新たな学び方は新人からが効果的な理由は下記で解説しています。合わせてご覧ください。 ⇒UMUを使った新時代の営業研修は新人からの導入がおススメな理由を徹底解説!

⑦学習行動のデータ蓄積により学習状況が追える

プラットフォームを活用して研修カリキュラムを構築し運営することで、受講者の学習行動がすべてデータ化され可視化されます。

誰が、どこまで学習が進んでいるかの進捗状況が確認できることはもちろんのこと、営業研修後職場での実践に移った後も、どれくらい復習や確認という学習行動がとられているかも把握することが可能となります。

また営業研修前後の学習行動も含めた受講者の学びと、期待する成果結果とのデータを管理し、分析することで、営業研修の費用対効果を図ることにもつなげることができます。

▼ データ活用についてはこちらで解説しています。合わせてご覧ください。 ⇒効果的で面白い営業研修での施策とは?組織内での事例やコツを紹介!

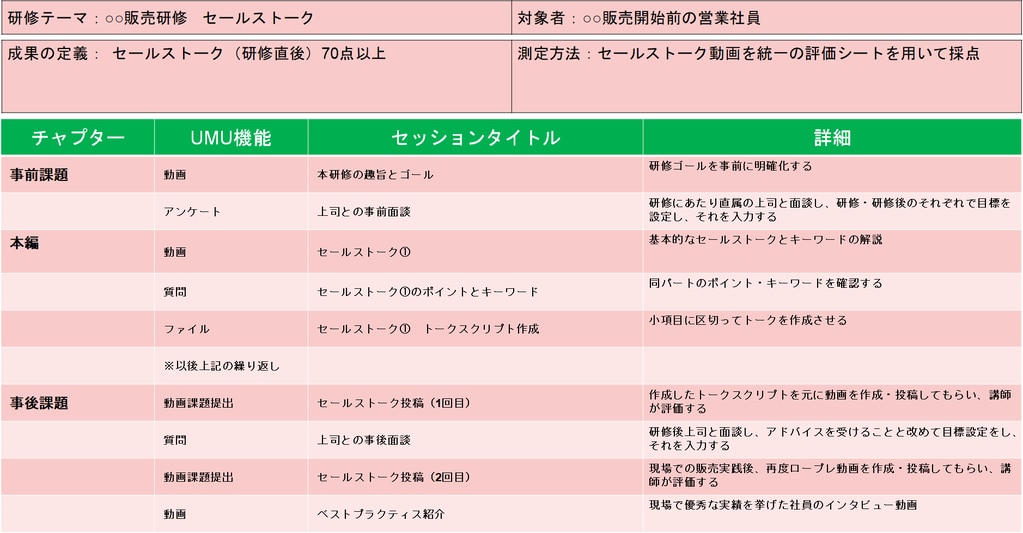

▼ カリキュラム例

営業研修のカリキュラムを集合でやる場合のメリデメ

営業研修は従来集合研修で行われることが多かったです。近年ではオンラインで行われることも増えて来ています。

まずは、どのようなスタイルで研修を行うべきかを確認するため、集合研修が好ましい内容や集合研修のメリット、デメリットについて解説します。

集合研修のメリット

集合研修デメリット

集合研修にはメリットもたくさんありますが、デメリットが研修の効果性を高める際に大きなネックとなります。

学ぶことを集中的に行っている「学校」の場合にはこのデメリットがなく学習の効果を高めるためのカリキュラム構成ができますが、企業内人材育成においては、仕事をしながらの学びとなるため、このデメリットの影響が避けられませんでした。

営業研修のカリキュラムをオンラインでやる場合のメリデメ

特にコロナ禍をきっかけにこれまで集合研修で実施していた営業研修をオンライン研修に切り替えた企業も多いです。オンライン活用により、格段に研修が実施しやすくなりました。

ただ、従来集合研修で行っていた内容をそのままオンラインで再現しようとして置き換えようとすると効果が高まるどころか、かえって効果を低下させてしまうケースもあります。

オンライン研修のメリット・デメリットを紹介します。

オンライン研修のメリット

オンライン研修のデメリット

研修の効果性を考えた際、オンライン研修のメリットがもたらす貢献は大きいものがあります。

特に場所や時間の制約がなくなることで学びの効果性を高めることが可能となります。デメリットについては別途機会を設けることで補っていくことも検討すると良いでしょう。

営業研修の場合、現場の営業活動にできる限り支障がないように進めることを踏まえると、オンライン研修としてカリキュラム構成していくことが効果の高い研修運営を行っていくことにつながります。

逆にオンラインでの実施のメリットが多い内容を集合研修スタイルで実施しようとするとコストアップにつながってしまうか、効果を低下させてしまうことにつながりやすいので注意が必要です。

営業研修のカリキュラムではアウトプットを意識

営業研修では、アウトプットを意識したカリキュラム構成がポイントです。

それは営業研修の目的が研修受講後現場でのアウトプット(売上など)を求めているからです。

新たな情報を得るためのインプットももちろん重要です。テキストに沿って、準備~クロージングまでのステップごとに営業活動の流れやテクニックについて適切に学ぶことが必要です。

それだけでなく、現場で使える知識やスキルにするため、理解度クイズ、意見投稿、動画課題(AIロープレ)などをふんだんに取り入れたカリキュラムを構築しましょう。

現場で成果につながるための行動ができるようになるためには研修中から練習をしておく必要があります。

特にオンライン研修での実施の場合、インプット比重が高くなりがちなので、注意しましょう。

▼アウトプットを意識しながら個人の営業力を高めるポイントについては下記で解説しています。

⇒営業研修で個人のスキルを強化するポイントを紹介

営業研修のカリキュラムを運用できる講師養成を行う

効果の高い研修カリキュラムの構築と運営の実現に向けては、本記事でご案内しているような内容を理解した社内講師を養成することがポイントとなります。

なぜなら、一般的に社内講師を務める方の意識として、「研修では講義をしなければならない」という暗黙の前提があるからです。

社内講師の本来の役割は単に「講義をする」ことではなく、「研修の受講者が受講した内容を職場で実践できるように支援する」ことです。その入り口としてこれまで講義が行われていました。

これからは効果の高い研修カリキュラムと運営の仕方について理解を深め、動画や理解度クイズを作成したり、営業研修運営の中で個別のアドバイスをしたりすることを通じて受講者の職場実践を支援することのできる社内講師を養成することがポイントです。

講師として、講義を行い無事研修を修了することに目標設定するのではなく、受講者が研修で学んだことが実際にできるようになることを目標とすべきです。

このような社内講師の存在により営業研修の効果を高め、受講者の学びの生産性を高め、それが職場での実践行動につながり、その結果期待するパフォーマンスにつなげていくことが可能となります。

▼講師が営業研修の資料を作成するのは大変です。下記も参照ください。

⇒営業研修に資料作成は不要!研修で業績向上に必要なポイントを徹底解説!

営業研修のカリキュラムにあったプラットフォームを活用する

効果的な営業研修を実現するためには「学ぶ」ということにフォーカスした最新のラーニングプラットフォームを活用するのが良いでしょう。

それは、世の中には動画を共有するためのプラットフォームや意見交換をするためのプラットフォームなどさまざまなプラットフォームが存在しますが、学ぶことの効果性を高めるには「学ぶ」ことを研究し追及しているプラットフォームを活用することが近道だからです。

コロナ禍を経てオンラインで学ぶということは多くの方が経験したと思います。しかしながら、効果的なオンライン研修プログラムになっていないケースも多いです。

集合研修スタイルで実施していた営業研修をオンラインに置き換えることでコストアップにつながってしまったり、効果を低下させてしまったりという注意点があります。

オンラインでの特徴や効果的な学びという側面からプラットフォームを活用して、営業研修カリキュラムを創り変える・リデザインすることが求められています。

それにより新時代の営業研修DXを実現することにつながります。

▼ UMUが通常のeラーニングと違う点については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒UMUが通常のeラーニングよりも優れている点や魅力を紹介

営業研修のカリキュラムを変更し成果を上げた事例

社員数: 8,000名以上

事業:生命保険販売、資産運用

営業研修内容見直しの成果 ~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~ アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境を作ることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。 その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較 しましたが、営業研修内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。

ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。 トレーナーリソースの効果的活用 従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。 しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。 それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。 取り組みの詳細 職種別オンボーディングプログラムを展開 キャリア入社後1カ月間の導入研修をマイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。 事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。 マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。 研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。 これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。

インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。 動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。 また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。 導入前の課題 研修がイベント化してしまっている 集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。 集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境を作るため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。 個人の経験がポケットノウハウになってしまっている 現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。 個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。 |

(出典:営業研修の内容やネタはどうする?検討するポイントや方法を解説)

▼営業のスキルアップについてはテーマに応じて下記で解説しています。(関連記事)

まとめ

- 営業研修を成功に導くカリキュラム構成 7つのポイント

- 営業研修のカリキュラムを集合でやる場合のメリデメ

- 営業研修のカリキュラムをオンラインでやる場合のメリデメ

- 営業研修のカリキュラムではアウトプットを意識

- 営業研修のカリキュラムを運用できる講師養成を行う

- 営業研修のカリキュラムにあったプラットフォームを活用する

- 営業研修のカリキュラムを変更し成果を上げた事例

効果的なカリキュラム構成のポイントは下記7つです。

|

これらを意識したカリキュラムを構築することで、これまでとは一段違う営業研修の実施と、研修後の成果につながります。

オンライン研修は営業の基礎から自社の具体的な提案の実務教育まで、営業のスキルアップに必要な内容を効果的に学べる手法です。

オンラインでの学習環境を構築することで、新入社員から管理職まで幅広く学習することができ、組織の営業力の底上げにつなげられます。

営業研修のDXの実現に向け、ラーニングプラットフォーム「UMU」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社LDcubeではこれまで多くの集合研修で得られた経験やノウハウを踏まえ、UMUを活用した効果的な営業研修のカリキュラム構築とその運用についてのご支援をしています。

営業研修にDXを取り入れて効果を高める営業研修にバージョンアップしてはいかがでしょうか。無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます

▼ 参考・関連記事はこちらから。