効果を生み出す研修設計の方法とは?見直すポイントと成果との関係を解説!

多くの企業が毎年繰り返し実施する「研修」。

その目的は明確なスキル向上や組織の目標達成につなげることにありますが、実際には「研修を行う」という事実が目的化してしまい、効果を感じられないまま続けているケースも多いのではないでしょうか。

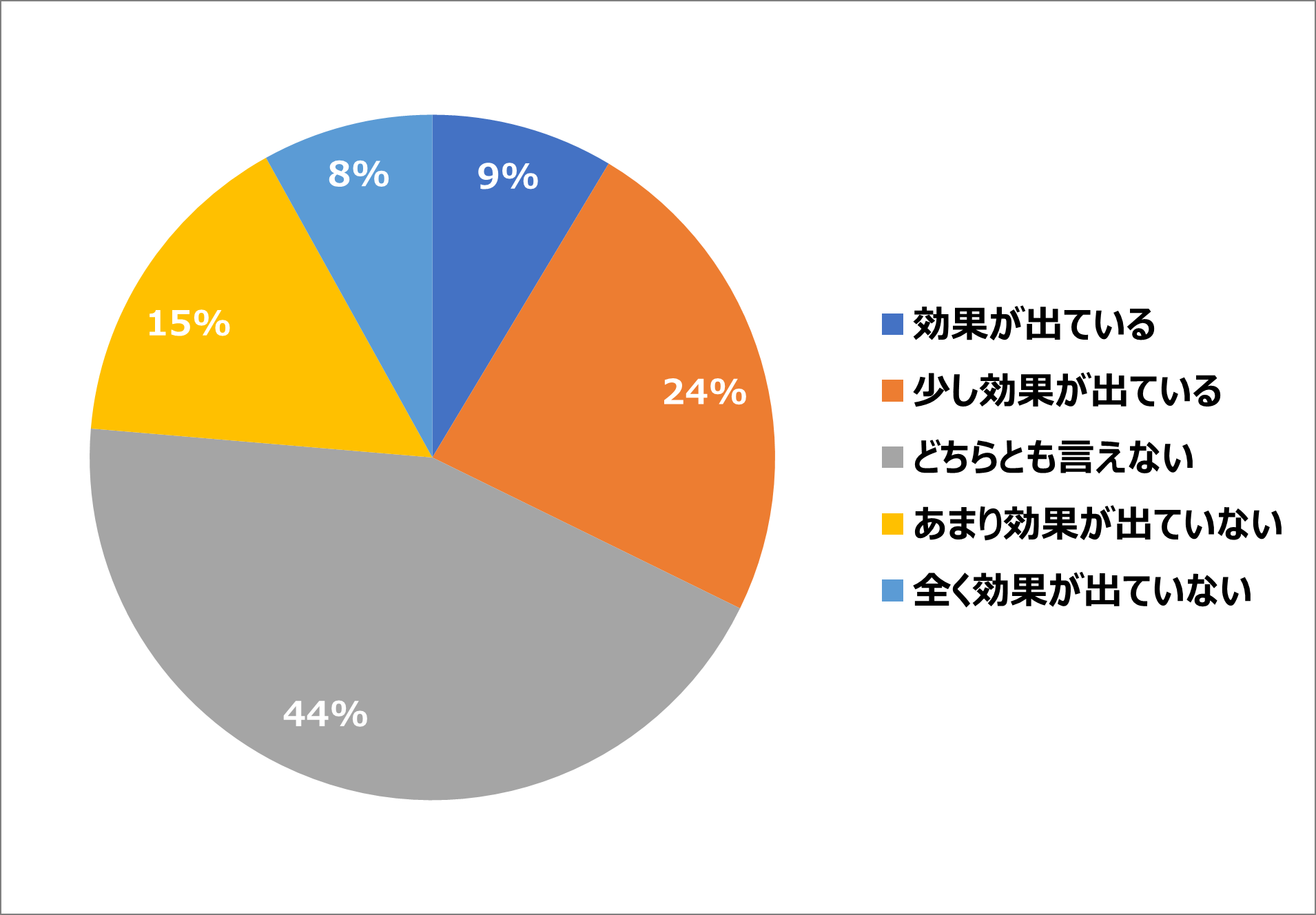

弊社の調査によれば、なんと65%の組織で研修の効果が実感されていないという結果が出ています。研修実施においては、階層別やテーマに沿った研修を「実施すること」に重きが置かれ、参加者が何を学び、どのように行動を変えるかが後回しにされがちです。

このような課題に対処するには、研修設計そのものを見直すことが必要です。例えば、具体的な行動変容を目指した目標設定や、研修後の効果測定を含むPDCAサイクルの構築が求められます。これらの取り組みは単に手法の改善だけでなく、組織全体のスキル向上と目標達成へとつながります。

さらに、これからの研修にはデジタルコンテンツの活用や学習プラットフォーム(LMS)、AI技術への投資も欠かせません。デジタル化が進む現代において、デジタルを駆使した研修方法は、受講者のニーズに応じた柔軟な学びを可能にします。

本記事では、人事・人材開発の担当者向けに、効果的な研修設計の基礎的な考え方や実践的なヒントをご紹介します。今こそ、研修を見直し、効果を生み出すタイミングです。

▼社内トレーナー・講師の方向けの特集ページを作りました! |

▼学習設計や学習スタイルについての詳細は下記で解説しています。

▼各種研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼行動変容につながる「研修設計」についての資料は下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.研修の設計は業績に影響を与える

- 2.研修設計の見直しが必要な背景

- 3.研修の設計を見直す観点

- 3.1.期待する行動が明確になっているか

- 3.2.業務とのつながりがあるか

- 3.3.シリーズ型の研修になっているか

- 3.4.細かなリマインド施策はあるか

- 3.5.上記の観点が欠けている研修は効果が薄い

- 4.効果を生み出す研修設計プロセス

- 5.研修手法を設計する

- 6.研修の効果測定も設計する

- 6.1.カークパトリックモデルの活用

- 6.2.研修直後のアンケート

- 6.3.一定期間後のアンケート

- 6.4.行動変容促進のための定期的なアンケート

- 6.5.効果測定を目的にせず行動変容を目的にする

- 7.研修設計の落とし穴と対策

- 8.DX時代の研修設計の必需品

- 9.社内トレーナーが効果的に研修を実施している支援事例

- 10.効果的な研修設計ならLDcube

- 11.まとめ:研修設計を見直して効果を生み出そう

研修の設計は業績に影響を与える

研修は直接的に業績に影響を与えるわけではありません。行動変容を経由して業績に影響を与えます。つまり、研修の目的は行動変容であり、行動変容につなげるための研修設計も間接的に業績に影響を与えると言えます。ここではポイントを紹介します。

研修設計次第で人材育成の効果が変わる

まず、研修の設計が効果に与える影響について明確に認識することが大切です。研修設計がしっかりしていないと、どれだけ優れた教材や講師を用意しても、受講者は最大限の学びを得ることができません。研修の設計次第で最終的に期待される成果も変わってきます。具体的には、効果的な研修設計を行うことで、受講者が実践に活用できるスキルを確実に身に付けることが可能となります。

例えば、業務で起こり得る状況をシミュレーションするワークショップを取り入れるだけでも、非常に具体的な学びとなり、実務で活用できる可能性が高まります。したがって、研修の効果を最大限に引き出すためには、研修設計に対する深い理解としっかりとした計画が不可欠です。

人材育成の効果は「行動変容」に現れる

人材育成の効果が現れる領域は受講後の「行動変容」です。人材育成の成功は、研修受講者が新たに学んだ知識やスキルを実際の業務で活用し、効果的に行動を変えることが目安となります。この変化がなければ、どんなに時間や資源を投じた研修でも投資対効果を見いだすことは難しくなります。

具体例として、営業担当者が顧客への提案に新しい手法を取り入れることで、成約率が向上した場合などが挙げられます。このように、行動変容は目に見える形で成果として現れるため、効果的な研修はその設計段階で行動変容を促す仕組みを組み込むことが重要です。

行動変容を経由して業績に貢献する

最終的に、研修の効果は行動変容を通じて企業の業績に反映されます。社員が研修を通じて新たなスキルを獲得し、それを実際の業務で活用することで、業務プロセスの効率化や顧客との関係強化などが期待されます。

これにより、売上の向上やコスト削減といった具体的な業績改善が達成されるのです。例えば、カスタマーサービスの研修を受けた社員が、顧客対応のスキルを向上させた結果、顧客満足度が上がりリピート率が増加するなどのケースが考えられます。

このように、行動変容を経由して得られる定量化された結果が、研修の効果を測定する指標の1つとなり、企業全体の成長につながります。したがって、業績向上という最終的な目標を達成するために、研修設計の段階で行動変容を意識したプランニングが求められるのです。

▼行動変容につなげるための研修については下記で詳しく解説しています

⇒行動変容を促す研修の設計方法とは?効果的な学習設計で効果を最大化!

研修設計の見直しが必要な背景

多くの組織で何かしらの研修を実施していますが、その効果を感じられていないケースも多いです。ここでは現在研修設計の見直しが求められている背景について解説します。

多くの組織で研修の効果を感じていない

「研修の効果を実感できていない組織は少なくない」という問題があります。弊社が2025年6月行った調査によると65%の組織で研修の効果を感じられていないということが明らかになりました。

現代のビジネス環境では、人材育成が組織の成長に欠かせない要素として認識されていますが、それにも関わらず多くの企業では研修が期待通りの成果を生んでいないという課題があります。

原因としては、受講者が研修で学んだことを実務にどのように適用すべきかを理解していなかったり、研修内容が具体的な業務と乖離していたりすることが挙げられます。例えば、特定のスキルに焦点を当てた研修が実際の業務にはほとんど関係がなく、結果としてその研修の効果を測定できないことがあります。

したがって、多くの組織が抱えるこの問題に対応するためには、研修設計の見直しが喫緊の課題となっているのです。

研修の効果を感じていないままやり続けている

さらに問題なのは、効果を感じていないにも関わらず、研修が続けられていることです。弊社が行った調査では6割以上の組織で研修の効果を感じられていないことが明らかになりましたが、その結果が3年連続で続いています。

つまり、効果を感じられていない状況でも多くの組織が研修をやり続けているのです。研修に効果を感じられていないこと以上に、そのままやり続けていることに大きな課題を感じます。問題不感症になり、手段が目的化し、研修を行ってしまっている可能性が否定できません。

これは、研修の成果が組織の業績向上にどれほど貢献するのかが不透明なため、求められる成果を定義できていないことが背景にあります。例えば、同じ内容の研修が何年も続く一方で、業績には全く影響を及ぼしていないことがあります。

したがって、効果を実感できないまま漫然と研修を続けるのは、時間とリソースの浪費であり、見直しが迫られる状況にあるのです。

研修をやることが目的になっている

研修が「実施するための実施」にとどまってしまうことは、組織運営における課題です。研修を実施すること自体が目的化してしまうと、そこに投入する時間や資源に見合った成果が得られないリスクが高まります。

本来であれば、研修は具体的な業務課題を解決するための手段として設計されるべきですが、単に毎年やることになっているから「やっていること」のだけでは意味がありません。年度ごとに決まった研修を行っているだけで、その効果を測定したり改善したりするプロセスが不足している場合があります。

こうした背景には、組織自体の変化や進化がないことが影響していることもあり、研修の見直しは、組織全体が持続的に成長するための重要なステップとなるべきです。

▼弊社が行った調査については下記で詳しく解説しています

⇒【調査レポート速報!】(2年目)ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査の結果を公開!

研修の設計を見直す観点

研修の設計を見直す際、やみくもに見直しても効果的ではありません。ここでは研修設計を見直す観点を紹介します。自社の研修設計を点検してみましょう。

期待する行動が明確になっているか

研修設計を見直す最初の観点は「期待する行動が明確になっているか」です。研修の効果を最大化するためには、受講者が研修後にどのような行動を取るべきかを具体的に定義することが重要です。

これが曖昧であると、受講者は学びをどのように応用して良いか分からず、研修の成果が薄くなります。例えば、新しいセールス手法を学ぶ研修では、顧客に対してどのような提案を強化するのかを明示することができます。

明確な行動目標を設定することで、研修内容が実際の業務にどのように関連するのかがはっきりし、結果的に研修の効果が高まるのです。

業務とのつながりがあるか

次に考慮すべきは「業務とのつながり」です。研修が業務と直結していない場合、学んだことを実践に移すモチベーションが高まりません。研修は実務で直面する課題解決に資するものでなければなりません。例えば、カスタマーサービス向けの研修であれば、実際の顧客対応シーンをシミュレーションし、すぐに活用できるスキルを提供します。

業務とのつながりがあることで、研修内容が受講者の職務にどのように貢献するのかが明確になり、研修の効果がより一層引き出されます。

シリーズ型の研修になっているか

さらに、「シリーズ型の研修になっているか」を見直すことも重要です。単発の研修は受講者が一度きりの学びとして終わり、行動変容につながりにくいですが、シリーズ型で複数回に分けて継続的に行う研修は、実践期間を設けることができ、学びを定着させるのに効果的です。

例えば、基本スキルを学ぶ初回研修、実践期間①、実践期間中の行動を振り返り応用を深める2回目の研修、実践期間②、実践事例を共有する3回目の研修というように、段階を追って深掘りしていきます。シリーズ型研修とすることで、学びが強化され、実務への応用がスムーズになります。そしてそれが、受講者のスキルセットを持続的に向上させる礎となるのです。

細かなリマインド施策はあるか

また、「細かなリマインド施策があるか」も見直しのポイントとなります。研修で学んだことを持続的に想起し、実践してもらうためには、定期的なリマインドが不可欠です。これには、メールでのフォローアップや、学びを共有するためのミーティングを設けるなどが効果的です。

例えば、研修後にクイズ形式で知識を確認したり、実際の業務での成功事例を社内で共有したりすることが考えられます。こうした施策を取り入れることで、研修内容が忘れ去られることなく、現場での実践につながりやすくなります。

上記の観点が欠けている研修は効果が薄い

これまで紹介してきた観点が欠けている研修は、その効果が薄いことが懸念されます。期待する行動、業務とのつながり、シリーズ性、リマインド施策がないと、研修が一過性のイベントに終わってしまい、受講者にとっての実りが少なくなりがちです。

例えば、中堅社員研修でも具体的な行動指針や実務との関連が不明瞭であれば、習得したスキルや知識を業務で生かすきっかけを作れず、結果として研修自体が無駄になる可能性が高いです。したがって、効果的な研修を実現するには、これらの観点をしっかりと設計段階で組み込んでいく必要があります。

▼研修を見直すことについては下記で詳しく解説しています

⇒研修は意味ないと言われる理由とは?5つの原因と効果的な改善ポイントを解説!

効果を生み出す研修設計プロセス

実際に研修を見直し、設計する際には一定のプロセスに沿って設計すると効果的です。ここでは効果を生み出す研修設計のプロセスについて紹介します。

課題の特定(対象者や現場の調査)

効果的な研修設計の第一歩は「課題の特定」です。具体的には、対象者や現場の状況を徹底的に調査し、現実的な課題やニーズを洗い出すことが求められます。現場で直面している具体的な問題を確認することで、研修が解決しようとする課題をはっきりさせます。例えば、営業チームの業績不振が見受けられる場合、調査を通じて基本的な交渉スキルや商品知識の不足が背景にあることが判明するかもしれません。

このように課題を特定することで、次のステップである研修の目標設定がより具体的に行えるようになります。

期待する行動の特定(研修の目標設定)

次に、明確にすべきは「期待する行動の特定」です。研修の目標を設定する際には、研修後に受講者に求められる具体的な行動や変化を明確にする必要があります。これにより、研修内容が曖昧なものではなく、成果を測定するための基準を持つことができます。例えば、営業スキル向上が目標なら、研修後にどのように顧客への提案を改善するのか、具体的な行動指針を示します。

このように目標を具体化することで、受講者は何を達成すべきかを明確に理解し、自身の行動に対して積極的に取り組むことが可能になります。

研修内容の設計(研修の前後含む)

次のプロセスは「研修内容の設計」です。研修は単なる講義ではなく、実務に結びつきやすい内容で構成されなければなりません。さらに、研修の効果を高めるためには研修前後の準備とフォローアップも大切です。例えば、研修前に必要な知識を事前学習として提供し、研修後には実務への適応を支援する活動を設けるといった方法があります。

実際の業務と関連付けた設計を行うことで、より実践的な学びが可能となり、受講者がよりスムーズに学びを職務に応用できるようになります。

研修実施(行動変容の促進)

その後、「研修実施」は行動変容を促す機会です。ここでは、受講者が積極的に学びを活用できる環境を整えることが重要です。効果的な研修は、現実の業務における課題を受講者が自ら解決できるような状況をシミュレートします。例えば、ロープレやケーススタディーを用い、受講者が体験したり考えたりする場面を設けます。

これによって受講者は学んだスキルをすぐに試すことができ、習得した内容を自身の行動に落とし込める機会が生まれます。結果として、研修の成果がより確実に現れます。

効果測定とフィードバック(PDCAサイクルの構築)

最後のステップは「効果測定とフィードバック」です。ここではPDCAサイクルを活用します。研修の結果を評価し、その効果を定量化することで、次回の研修設計に活かすフィードバックが得られます。例えば、目標としていた成約率の向上が達成されたかをチェックし、目標と結果のギャップを分析します。

これにより、研修のどの部分が有効であったか、どの部分が改善を要するかが明らかになり、次回以降の研修プログラムの質向上につながります。このプロセスにより、研修の継続的な改善と組織の成長が実現できます。

▼効果測定については下記で詳しく解説しています。

⇒研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!

研修手法を設計する

研修を設計する際には、研修のみならず、その前後も含めて設計する必要があります。ここでは研修を設計する際の研修手法について紹介します。

集合研修

研修手法の中でも伝統的かつ効果的なのが「集合研修」です。集合研修は、受講者が一堂に会し、直接コミュニケーションを交わしながら学ぶ形式です。

この手法の強みは、リアルタイムで講師との双方向のやり取りができることや、受講者同士の交流を通じて相互に刺激し合える環境を提供できる点です。例えば、ディスカッションやワークショップ形式を研修に取り入れることで、より理解を深めることや問題解決能力を養うことができます。

結論として、集合研修は特にチームビルディングなど相互作用を重視する内容において、効果的な研修手法となります。

オンライン研修

柔軟性と利便性を兼ね備えた「オンライン研修」は、地理的な制約を超えて多くの受講者が同時に参加できるというメリットがあります。

オンライン会議システムを活用して、講義やディスカッションをライブで行い、受講者は自宅や職場からでも容易にアクセスできます。例えば、zoomやMicrosoft Teamsなどを使用し、リアルタイムでの質疑応答やグループワークを実現できます。

ただし、通信環境やデジタルスキル面の考慮が必要であり、それらの準備が研修の効果を左右します。総じて、オンライン研修は現代の働き方に適応しやすい手法と言えます。

eラーニング

「eラーニング」は、自分のペースで学習を進めることができるという点が魅力です。動画やオンラインテキスト、クイズ形式で提供される教材を利用して、受講者は自分のスケジュールに合わせて進捗できます。

例えば、忙しいビジネスパーソンが就業後や週末に時間をかけて、特定のスキルや知識を強化することが可能です。自らのペースで学ぶことで深い理解が期待できますが、自己管理能力が求められます。

結論として、eラーニングは自主的な学びを促進する手法として非常に有効です。

OJT

「OJT(On-the-Job Training)」は、実際の業務を通じてスキルを習得する研修手法です。現場での実践が学習の主要な要素となり、業務に直結したスキルを効果的に習得することができます。例えば、新入社員が先輩社員のサポートを受けながら業務に取り組むことで、業務知識を自然に学べます。

この形式では実践的なスキルと即効性が求められるため、OJT指導者の経験や指導能力が重要です。

ブレンデッドラーニング

集合研修、オンライン研修、eラーニング、OJTの長所を組み合わせた手法が「ブレンデッドラーニング」です。この手法は、学習効果を最大化することを目的としています。例えば、理論はeラーニングで学び、集合研修でディスカッションやケーススタディーを行い、OJTで実際の業務で実践するという形が取られます。

この方法により、理論と実践のバランスが取れ、学習したことが実践へとつながり、行動変容の促進につながりやすいです。結論として、ブレンデッドラーニングは、さまざまな学習スタイルに応じた柔軟な研修を設計する上で非常に効果的な手法です。

▼ブレンデッドラーニングについては下記で詳しく解説しています

⇒ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順を解説!

研修の効果測定も設計する

研修はやって終わりではなく、しっかりと効果検証することも重要です。研修を設計する段階から研修の効果測定も設計しておきましょう。

カークパトリックモデルの活用

研修の効果測定を効果的に行うためには、「カークパトリックモデル」が有用です。このモデルは四つのレベル-①反応、②学習、③行動、④成果-を通じて研修の効果を評価します。

第一に、受講者の研修に対する反応を測定することで、受講時の満足度や期待の達成度を確認できます。

第二に、学習の度合いを評価し、知識やスキルの向上を測定します。

さらに、第三の行動レベルでは、実際に業務での行動変容を確認し、最終的に成果レベルで、業績への具体的な影響を分析します。

このようにカークパトリックモデルを活用することで、研修の効果を段階的に評価し、改善点を見いだすことが可能です。

研修直後のアンケート

研修直後のアンケート実施は、受講者の率直な反応や学びの理解度を確認できる重要な手段です。研修終了後にすぐに実施することで、受講者の感想や理解度、満足度を高精度で把握できます。具体例として、研修内容が受講者の期待に応えられたか、また講師の説明は理解しやすかったかなどの評価項目を設けます。このアンケートに、研修後職場で期待されている行動チェックリストを組み込んでおくと、取るべき行動を意識付けすることも可能です。

アンケート結果をもとに、研修内容や講師の改善ポイントを特定することができるため、次回の研修設計に反映させる材料にもなります。

一定期間後のアンケート

一定期間後のアンケート実施は、受講者が実務で研修内容をどのように活用しているかを測定するのに不可欠です。これは、研修での学びが持続的に生かされているか、どの程度行動に反映されているのかを確認します。

例えば、研修から3カ月後に再度アンケートを行い、行動チェックリストについてどの程度実践できているかを確認します。研修直後のチェックリストと比較して実践度合いの数値が伸びていれば行動変容につながっていると評価することができます。

また、定性的な要素としては具体的な業務改善や目標達成につながった事例を引き出します。このように、一定期間後のアンケートは、研修の長期的な効果を評価し、行動変容のフィードバックを得る上で重要な役割を果たします。

行動変容促進のための定期的なアンケート

行動変容を促進するためには、行動チェックリスト化した定期的なアンケートを活用することが効果的です。これにより、受講者が持続的に学びを実務に適用しているかを追いかけることができます。例えば、毎週アンケートを実施、行動チェックリストに回答することで、行動変容への意識付けを図ることができます。

こうした継続的なモニタリングは、受講者が意欲的に取り組みを続けるための刺激となり、研修で得たスキルを着実に身に付けるための助けとなります。

この方法によって、単発で終わらない、持続的な成果を引き出すことが可能です。

効果測定を目的にせず行動変容を目的にする

効果測定はあくまで手段であり、最終的な目的は「行動変容」であることを忘れてはなりません。研修の最終的な成功は、受講者が実際に業務の中で新しい行動を取ることにあります。したがって、効果測定は効果測定のために行うのではなく、行動変容を実現するための指標として捉えるべきです。

例えば、評価結果を踏まえてフィードバックを行い、受講者がどのように行動を変化させてきたかを確認することで、さらなる改善を促します。最終的には、このプロセスを通じて、研修が組織全体の成長と成果につながるようにするのが目標です。

▼アンケートについては新入社員研修を題材に下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修アンケートの作り方を項目例・テンプレ付きで分かりやすく解説!

研修設計の落とし穴と対策

研修を実施する際、外部講師に依頼することもありますが、その際に陥りがちな落とし穴があります。ここではその落とし穴と回避するための対策を紹介します。

【落とし穴】外部講師活用の場合、研修実施が目的になりがち

研修設計における落とし穴は、外部講師を活用する際に研修の実施自体が目的になりがちな点です。なぜなら、外部講師への依頼の場合、「研修を実施すること=ビジネス」として仕事が成立しているためです。

この状況は、研修が予定通りに実施されたことに重きを置き、受講者が実際に何を学び、どのように行動を変容させるかが二の次になりがちです。また、行動変容に向けてのフォローアップ研修や受講者への個別アプローチなどを組み込む場合、そこに対しても料金が発生するため、研修実施のみの依頼で終わるケースが多いです。

例えば、講師を招いて研修を行ったとしても、講義の内容が企業の具体的なニーズに合致していなければ、受講者にとって実用性のある学びにならないことがあります。

【対策】社内トレーナーを養成し、行動変容につなげる

効果的な研修のためには「社内トレーナーを養成する」という戦略が非常に有効です。なぜなら、社内トレーナーは「研修を実施すること=ビジネス」というわけではなく、受講者の行動変容につながるように支援することを仕事と捉えて、社内でさまざまな関わりを持てるからです。

そして、社内トレーナーは、自社の文化や業務に精通しているため、より具体的で実践的な学びを提供できます。これにより、研修が実務に直結しやすくなり、受講者は新たな知識やスキルを業務に即座に活用できるようになります。例えば、現場での具体的な課題を反映した研修内容を自ら作成し、受講者同士で実際のケーススタディーを行うといった方法が効果的です。

さらに、社内トレーナーの存在は継続的なフィードバックやサポートを可能にし、受講者の行動変容を着実に促進します。したがって、社内トレーナーの育成は、長期的な観点からも組織全体のスキル向上につながります。

▼研修の内製化については下記で詳しく解説しています。

⇒研修内製化の完全ガイド|7つのメリットと成功へのポイントを解説!

DX時代の研修設計の必需品

これからの時代に研修設計する際には、効果性と効率性を高めるためにいくつかの必需品があります。ポイントを紹介します。

デジタルコンテンツ

これからの時代において、研修設計の必需品として「デジタルコンテンツ」が挙げられます。企業が直面する変化の激しい環境において、研修のタイムリーかつ効率的な提供が求められています。

デジタルコンテンツはそのニーズに応える1つの手段です。オンデマンド学習が可能なビデオやインタラクティブな教材は、受講者が自分のペースで学習を進めることを可能にします。例えば、新製品のトレーニングビデオを配信することで、全国各地にいる社員が同時に最新情報を学ぶことができます。

これにより、地理的な制約を超えて、必要な情報を効率よくかつ迅速に伝えることが可能となり、研修効果を高めることができるのです。

学習プラットフォーム(LMS)

「学習プラットフォーム(LMS)」の導入は今後の研修設計に欠かせません。LMSは学習の一元管理を可能にし、受講者の進捗や成果をリアルタイムで追跡する手段を提供します。このシステムにより、企業は個々の学習者のニーズに応じたカスタマイズが可能となり、よりパーソナライズされた研修が実施できます。例えば、特定のスキル不足がある部門や対象者などを絞って、学習コンテンツを配信することが可能です。

効果測定、行動変容を促進するためのアンケートやチェックリストも定期的に配信し、その結果も一元管理することができます。状況が可視化されることで、研修効果の管理が容易になり、必要に応じて迅速に改善を図ることができます。LMSは、効率的で効果的な人材育成を実現するための鍵となります。

AIの活用

これからの時代において、「AIの活用」は研修設計における革新的な要素です。AIを取り入れることで、研修の質の向上や研修内容のパーソナライズ、受講者の行動データの分析が可能になります。これにより、個々の受講者の理解度や進捗状況に基づき、最適な学習コンテンツを提供できるようになります。例えば、AIが受講者の過去の学習履歴を分析し、次に学ぶべき項目を自動的にレコメンドすることで、学習効率を大幅に向上させることができます。

また、AIチャットボットとの実践型ロープレは、いつでも受講者が練習することができ、AIが学習のパートナーとなります。将来的には、AIの活用が人材育成の持続的な優位性を担保する要となるでしょう。

▼学習プラットフォームについては下記で詳しく解説しています。

⇒学習プラットフォームで人材育成の効率を高めるには?おすすめ運用方法も解説!

社内トレーナーが効果的に研修を実施している支援事例

リコージャパン株式会社

社員数:18,000名以上

背景・課題:

リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。また、縦割り組織文化がコミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。

LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:

その中で、LIFOを導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。これにより、飲み会などでの非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の人間関係を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。

また、LIFOライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。

社内展開:

プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境を整備しました。

社内トレーナーによる研修実施後の反応:

導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的だったとされています。UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。

今後に向けて:

今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。また、導入されたプログラムは、社員の特性に基づく行動変容を促すとともに、他部門にも勧められる内容として評価されています。

これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることが期待されています。

▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例

効果的な研修設計ならLDcube

現代の企業にとって、効果的な人材育成は競争力を維持・向上するために欠かせません。LDcubeは、そのための最適なソリューションを提供します。

外部講師を派遣することが中心の研修会社では「研修の実施=ビジネス」となり、行動変容まで追いかけることが現実的にはあまりできません。そのため、行動変容までしっかりと追いかけ研修を意味あるものにするため、LDcubeは研修会社を飛び出しました。

研修実施を中心とせず、行動変容につなげるための社内トレーナーの支援、学習コンテンツや学習プラットフォームの提供を中心に行っています。

LDcubeは研修設計において、明確な行動変容を目的としています。これは単なる知識の習得ではなく、学んだことを業務で活用し、実際の行動変化を促すことを重視しています。具体的には、個々の組織のニーズに合わせたカスタマイズされた研修プログラムを提供し、対象者の業務に即したスキルを効果的に習得させることが可能です。

さらに、LDcubeは最新のテクノロジーを駆使し、デジタルコンテンツやAIを活用した学習体験を提供します。これにより、参加者は自分のペースで、またタイムリーに学習を進めることができます。また、実施後の効果測定はPDCAサイクルに基づいており、研修の成果を定量化し、次回のプログラム改善に役立てます。

そして、LDcubeは企業の業績向上につながる研修設計を実現します。組織が抱える特定の課題解決に向けた研修を通じて、社員一人一人が業務に貢献できる人材へと成長することを支援します。効果的な人材育成をお望みなら、LDcubeにお気軽にご相談ください。

まとめ:研修設計を見直して効果を生み出そう

効果を生み出す研修設計の方法とは?見直すポイントと業績向上との関係を解説!について紹介してきました。

研修の設計は業績に影響を与える

研修設計の見直しが求められる背景

研修の設計を見直す観点

効果を生み出す研修設計のプロセス

研修手法を設計する

研修の効果測定も設計する

研修設計の落とし穴と対策

これからの時代の研修設計の必需品

社内トレーナーが効果的に研修を実施している支援事例

効果的な研修設計ならLDcube

効果的な研修設計は、単に知識を伝達するだけでなく、参加者の行動変容を促進することが肝心です。具体的な目標設定と業務への直結が必要であり、期待される行動を明確にすることが求められます。これにより、学習した内容が実際の業務にどのように影響を及ぼすのかを理解しやすくなり、結果として業績改善につながります。

また、研修の効果を高めるためには、一度きりの研修に終わらせず、シリーズ型にして継続的に行うことが重要です。さらに、細かなリマインド施策を取り入れることで、学んだ内容を持続的に実践に移す方策が効果的です。研修の成果を確実に測定し、PDCAサイクルを構築することも欠かせません。このようなプロセスを通じて、研修の改善を図りながら組織全体の成長を促進します。

そして、デジタルコンテンツやLMSの導入、AIの活用といった最新のテクノロジーを研修に組み込むことで、より個別化された学習体験を提供することが可能になります。これらのテクノロジーを活用することで、学習の効率化と個々のニーズに対応した研修設計が実現可能です。

研修の効果を最大化するには、社内のトレーナーの育成も重要です。彼らは組織文化に精通しており、具体的な業務課題とリンクした効果的な研修を提供できます。こうした多角的な取り組みを通じて、人材育成が組織の成長につながる研修設計の道筋が見えてくるのです。

株式会社LDcubeでは、プロの外部講師が活用している研修プログラムを社内トレーナーの方々にも提供しています。これらの研修プログラムを活用いただくことで、プロさながらの研修を社内でも展開することができます。

また、研修の充実化を図るためのeラーニングやLMS、経営シミュレーションアプリなどの提供も行っています。これらを使いこなすことで、社内講師でもかなり充実した研修を展開することが可能となります。

無料でのプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連記事はこちらから。