研修内製化の完全ガイド|7つのメリットと成功へのポイントを解説!

企業の人材育成において、これまで外部に委託していた研修を自社で実施する「研修内製化」が注目を集めています。

研修内製化の最大の魅力は、自社の文化や価値観に完全に適合した人材育成が可能になることです。外部講師による汎用的な研修では伝えきれない、企業独自のノウハウや実践的なスキルを効果的に継承できます。また、長期的な視点で見ると、研修コストの大幅な削減も期待できるでしょう。

一方で、社内講師の育成や研修プログラムの設計など、成功させるためには適切な手順と戦略が不可欠です。「何から始めればよいのか」「どの研修テーマが内製化に適しているのか」といった疑問を抱く担当者も少なくありません。

最近では、研修の実施形式も集合研修、オンライン研修、ハイブリッド型など種類も増えてきています。

本記事では、研修内製化の基本的な知識から具体的な実践方法まで、成功に必要な全ての要素を体系的に解説します。自社らしい人材育成を実現し、組織の競争力向上につなげたい経営者や人事担当者は、ぜひ参考にしてください。

▼研修内製化について調査した報告書も是非ご覧ください。

▼研修内製化についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼各種研修については下記で詳しく解説しています。

▼研修内製化についての資料をセットしました。こちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.研修内製化でコストを抑えながら充実できる

- 2.研修内製化が実は多くの組織で行われている

- 3.社員研修を内製化するとは

- 4.研修内製化の7つのメリット

- 4.1.研修後のフォローアップがしやすく「行動変容」を促進しやすい

- 4.2.状況に合わせて研修内容を柔軟に調整できる

- 4.3.「職場単位」など機動力を生かした研修が実施できる

- 4.4.自社の組織文化にフィットした研修が実現できる

- 4.5.研修コストを中長期的に削減できる

- 4.6.社内に研修実施ノウハウが蓄積できる

- 4.7.組織内に学習文化が根付く

- 5.研修内製化の4つのデメリット

- 5.1.社内講師の適任者がいるとは限らない

- 5.2.社内講師の育成に時間がかかる

- 5.3.研修の質が講師によって左右されやすい

- 5.4.社内リソースの確保が課題となる

- 6.研修内製化に適したテーマ

- 6.1.実務に直結するテーマ

- 6.2.自社独自性の高いテーマ

- 6.3.汎用性が高く受講者の多いテーマ

- 7.研修内製化を進める際のポイント

- 7.1.講師よりもプログラム重視

- 7.2.外部委託研修とのすみ分け

- 7.3.初めからデジタル化を視野に入れる

- 8.研修内製化を成功させる8つのステップ

- 9.研修内製化ができるライセンスプログラム

- 10.研修を内製化して展開している支援事例

- 11.まとめ:研修内製化で充実を図ろう

研修内製化でコストを抑えながら充実できる

外部委託の研修では、それなりの委託料金がかかるとともに、自社の具体的なニーズに完全にマッチした内容にすることが難しく、また研修後のフォローアップが不十分になることがしばしばです。

内製化を進めることで、企業はコストを大幅に抑えつつ、自社の組織文化に合った質の高い研修を展開することができます。具体的には、研修内容を自社の状況に応じて柔軟に調整でき、参加者の反応をもとに継続的な改善を行うことが可能になります。この柔軟性こそが、外部委託では実現しにくい、より細やかな人材育成を可能にします。

また、研修後のフォローアップもしっかりと行うことができ、受講者の「行動変容」を促進することがしやすくなり、研修の効果を高めることができます。このように研修の内製化はコストを抑えつつ、より効果的な研修を実現するために非常に有用なアプローチです。

研修内製化が実は多くの組織で行われている

|

社員研修を内製化するとは

研修内製化の定義と背景

研修内製化とは、企業がこれまで外部の専門家や企業に依頼して行っていた研修を、社内のリソースを活用して自社内で実施する形に転換することを指します。

この動きが注目されるようになったのは、2008年のリーマンショックに端を発した経済不安定の時期でした。その際、多くの企業がコスト削減を迫られ、研修の内製化を通じて経費を抑える動きが出てきました。

しかし、単なるコスト削減にとどまらず、現在では企業独自の組織文化にマッチした研修を提供することや、社員育成のための持続可能なシステム構築を目指す企業が増えてきています。これは、競争が激化する中で、自社ならではの強みを育て、差別化を図るための重要な戦略と言えるでしょう。

研修内製化が注目される理由

研修内製化が注目を浴びている主な理由は、ビジネス環境が急速に変化し続ける現代において、企業が従来の一律な研修内容では対応しきれない多様な課題に直面しているからです。市場のニーズや業界のトレンド、技術の進化が加速しているため、汎用的な外部委託の研修ではそれらの動きに適応することが困難です。

内製化を採用することで、企業は自社の具体的な課題や目標に合致した研修を柔軟に設計することが可能になります。これにより、実践的で現場に即した内容の研修を通じて、確実に人材育成の効果を上げられるというメリットがあります。

さらに、研修をデジタル化することで学習の効率をさらに高めることができる点も、内製化が注目される理由の一つです。デジタル化された研修は、コンテンツを繰り返し活用することができ、何度も同じ研修を実施することなく、学びを届けることができます。

また、オンラインでの提供が可能なため、場所を問わず学習を進められることも大きなメリットです。これにより、社員は自分のペースで学びを深めることができ、より深い理解が期待できます。

さらに、コンテンツも最新の情報に素早く更新できるため、業界の変化にもスムーズに対応できます。このように、研修内製化とデジタル化を組み合わせることで、企業は迅速で効果的な人材育成を実現できるのです。

研修の外部委託との違いと特徴

外部委託の研修では、一般的に多くの企業で利用される標準化プログラムが提供されます。これは汎用性がある反面、自社の実態に即した深い学びをもたらすのは難しい場合があります。

一方で、内製化された研修は、自社の特定のニーズや課題に応じてプログラムをカスタマイズできる点が大きな特徴です。さらに、内製化では研修後のフォローアップも自社で継続的に行うことができるため、より長期的なフォローアップが期待できます。

加えて、内製化により社内に知識やノウハウが蓄積され、これらを将来にわたって活用・改善することが可能です。こうして蓄積された知見は、組織全体の学習能力を高め、新たな課題が発生した際の迅速な対応を可能にします。

研修内製化の7つのメリット

研修内製化は単なるコスト削減手段ではなく、組織の成長と発展を促進する戦略的な取り組みです。以下に、内製化がもたらす主要なメリットを詳しく解説します。これらのメリットを理解することで、自社にとっての内製化の価値を正確に評価できるようになります。

研修後のフォローアップがしやすく「行動変容」を促進しやすい

内製化研修では、社内講師が受講者の日常業務を理解しているため、研修後の継続的なサポートが可能です。外部委託では研修終了と同時に講師との関係が終わりますが、内製化では職場での実践状況を直接観察し、必要に応じて個別指導を行えます。この継続性により、学んだ内容の定着と実際の行動変容を効果的に促進できます。

さらに、社内講師は受講者の業務状況や個人的な特性を把握しているため、一人一人に適したフォローアップ方法を選択できます。例えば、理解が遅い受講者には追加の個別指導を行い、習得が早い受講者にはより高度な課題を提供するなど、きめ細かな対応が可能です。

また、職場での実践中に生じた疑問や課題にもリアルタイムで対応でき、学習効果の最大化を図れます。

状況に合わせて研修内容を柔軟に調整できる

市場環境や組織状況の変化に応じて、研修内容を柔軟に調整できることは内製化の大きな強みです。外部委託では研修内容の変更の打ち合わせに時間と労力がかかりますが、内製化では急な変更や追加要素にも迅速に対応できます。

また、受講者の理解度や反応を見ながら、その場で説明方法や事例を変更するなど、柔軟な運営が可能です。

この柔軟性は、特に変化の激しい業界や新しい事業分野において重要な価値を発揮します。法令改正、システム更新、新サービスの導入など、頻繁に内容更新が必要な分野では、内製化により迅速な対応が可能になります。

また、受講者からの質問や要望に基づいて、研修内容を段階的に改善していくことも容易で、継続的な品質向上を実現できます。

「職場単位」など機動力を生かした研修が実施できる

内製化により、部署や職場単位での小規模研修を機動的に実施できます。

全社一斉の大規模研修では難しい、現場特有の課題や業務に特化した内容を扱えるため、より実践的で効果的な学習が実現します。また、業務の合間を縫って短時間の研修を頻繁に実施するなど、現場の都合に合わせた柔軟なスケジューリングも可能です。

職場単位での研修実施により、同じ課題を抱える同僚同士での学び合いや情報交換も促進されます。現場での具体的な事例を共有し、実践的な解決策を議論することで、より深い理解と実践力の向上が期待できます。

また、管理職も含めて職場メンバーが研修に参加することで、現場の課題を把握し、適切な支援を提供できるようになります。

自社の組織文化にフィットした研修が実現できる

組織文化や価値観は企業固有のものであり、外部講師が完全に理解することは困難です。内製化では、自社の文化を深く理解した社員が講師を務めるため、組織の価値観や行動規範と一致した研修内容を提供できます。これにより、研修で学んだ内容が組織文化として定着しやすく、長期的な組織変革につながります。

自社の成功事例や失敗事例を研修に盛り込むことで、より説得力のある内容を提供できます。受講者にとって身近な事例を使用することで、学習内容への関心と理解度が向上し、実践への意欲も高まります。また、組織が目指す理想的な行動や考え方を具体的に示すことで、社員の意識変革を効果的に促進できます。

研修コストを中長期的に削減できる

初期投資として講師育成や教材開発にコストがかかりますが、中長期的には大幅なコスト削減が期待できます。

外部委託では研修実施のたびに費用が発生しますが、内製化では一度仕組みを構築すれば、継続的に低コストで研修を実施できます。また、同一内容の研修を複数回実施する場合、回数を重ねるほどコスト効率が向上します。

特に、定期的に実施する必要がある研修や、対象者数の多い研修では、内製化によるコストメリットが顕著に表れます。新入社員研修、安全教育、コンプライアンス研修などは、毎年継続実施する必要があるため、内製化により大幅なコスト削減を実現できます。また、研修会場費用や交通費なども削減でき、総合的な研修コストの最適化が可能です。

社内に研修実施ノウハウが蓄積できる

外部委託では研修ノウハウは蓄積されませんが、内製化では社内に研修ノウハウが蓄積されます。

講師スキル、教材開発手法、効果的な指導方法などのノウハウが組織の資産となり、将来的な研修改善や新たな研修開発に活用できます。このノウハウの蓄積により、組織の人材育成能力が継続的に向上し、競争優位性の源泉となります。

蓄積されたノウハウは、研修以外の場面でも活用できます。例えば以下が挙げられます。

|

また、研修実施を通じて得られた受講者の学習傾向や効果的な指導方法に関する知見は、組織の人材育成戦略の立案にも役立ちます。

組織内に学習文化が根付く

社員が講師を務めることで、教える文化と学ぶ文化が組織に根付きます。

講師経験により社員の成長意識が高まり、他のメンバーも「いつか自分も教える立場になる」という意識を持つようになります。この相乗効果により、組織全体の学習意欲が向上し、継続的な成長を促進する文化が形成されます。

学習文化の定着により、社員同士の知識共有や相互支援が活発になり、組織の知的生産性が向上します。新しい知識やスキルを習得した社員が、自発的に他のメンバーに教える風土が生まれ、組織全体の能力の底上げが実現します。

また、失敗を学習機会として捉える文化も育まれ、イノベーションの創出につながる環境が整備されます。

▼研修の内製化については下記にまとめています。是非ご覧ください。

研修内製化の4つのデメリット

研修内製化には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。

デメリットを正しく認識することで、リスクを最小限に抑えた内製化戦略を立案できます。

社内講師の適任者がいるとは限らない

研修内製化の最大の課題は、講師として適切な人材が社内にいない可能性があることです。業務スキルが高い社員が必ずしも教育スキルを持っているとは限りません。

また、専門性の高い分野では、社内に十分な知識を持つ人材がいない場合があります。さらに、講師適性のある人材が多忙で研修に時間を割けないケースも多く、人材確保自体が困難な状況も発生します。

この問題は特に中小企業や新興企業において深刻で、限られた人員の中から講師候補を見つけることは容易ではありません。また、適任者がいたとしても、その人に依存した研修体制では、転職や異動により研修が継続できなくなるリスクがあります。

組織の持続的な成長のためには、複数の講師候補の育成や、講師に依存しない研修システムの構築が必要になります。

社内講師の育成に時間がかかる

優秀な社内講師を育成するには時間と労力が必要です。業務知識に加えて、トレーニング手法、プレゼンテーションスキル、コミュニケーションスキルなど、講師として必要な能力は多岐にわたります。

通常業務と並行して講師スキルを習得することは社員にとって負担となり、育成期間中の生産性低下も懸念されます。また、育成した講師が転職や異動により失われるリスクもあります。

講師育成のプロセスでは、理論学習だけでなく実践経験の蓄積も重要です。効果的な指導方法を身に付けるには、複数回の研修実施経験が必要で、その過程で試行錯誤を重ねることになります。

この学習期間中は、研修の質が不安定になる可能性があり、受講者への影響も考慮する必要があります。また、講師のモチベーション維持も重要な課題で、適切な評価制度や成長機会の提供が求められます。

研修の質が講師によって左右されやすい

外部の専門講師と比較すると、社内講師のスキルレベルにはばらつきが生じやすくなります。講師の経験や能力によって研修の質が大きく変わるため、受講者によって学習効果に差が出る可能性があります。

また、講師個人の価値観や経験に偏った内容になりがちで、客観的で体系的な知識の伝達が困難になる場合もあります。品質管理の仕組みを整備しないと、研修効果にばらつきが生じるリスクがあります。

研修の質を一定レベルに保つためには、標準化されたプログラムの開発と、講師向けの詳細な指導マニュアルの整備が不可欠です。しかし、これらの準備には時間とコストがかかり、完成度の高いものを作成するには専門的な知識と経験が必要になります。

また、講師間の情報共有や相互学習の仕組みを構築し、継続的な品質向上を図る体制も必要です。

社内リソースの確保が課題となる

研修内製化には、講師人材の確保、教材作成、運営管理など、多くの社内リソースが必要です。特に中小企業では人的リソースが限られており、研修準備のために本来業務に影響が出る可能性があります。

また、研修プログラムの企画・開発、効果測定、継続的な改善など、研修運営に関わる業務負荷も増大します。これらのリソース確保ができない場合、研修の質や継続性に問題が生じる恐れがあります。

リソース確保の問題は、研修の頻度や規模が大きくなるほど深刻になります。複数の研修を並行して実施する場合や、全社規模での研修展開を行う際には、相当な人的・物的リソースが必要になります。

また、研修実施だけでなく、事前準備、事後フォロー、効果測定なども含めると、想像以上の工数がかかることが多く、兼任の場合は他の業務への影響を慎重に検討する必要があります。適切なリソース配分と優先順位の設定が、内製化成功の重要な要素となります。

研修内製化に適したテーマ

全ての研修が内製化に適しているわけではありません。成功率を高めるためには、内製化に向いているテーマを適切に選択することが重要です。

以下の4つのカテゴリーに該当する研修は、内製化による効果が期待しやすく、投資対効果も高くなります。

実務に直結するテーマ

社内システムの操作方法、業務フロー、職場特有のルールなど、実務に直結するテーマは内製化に最適です。これらの内容は社内の担当者が最も詳しく、外部講師では対応が困難な領域です。

また、質問への回答や現場での実践指導も行いやすく、学習効果が高まります。業界特有の知識や顧客対応のノウハウなども、社内講師の方が適切に伝えられます。

実務直結テーマの研修では、実際の業務で使用するツールや資料を教材として活用できるため、より実践的な学習が可能です。受講者は研修で学んだ内容をすぐに業務で活用でき、学習効果の実感も得やすくなります。

また、業務改善のヒントや効率化のコツなど、現場ならではの知見を共有できることも大きなメリットです。

自社独自性の高いテーマ

企業理念、行動規範、組織文化など、自社の独自性が強いテーマは内製化が効果的です。

外部講師では表面的な説明にとどまりがちですが、社内講師なら実体験に基づいた深い理解を促せます。新入社員向けの会社紹介や、管理職向けのリーダーシップ研修なども、自社の価値観を反映した内容で実施できるため、組織への帰属意識向上につながります。

自社独自性の高いテーマでは、以下のような情報を研修に盛り込むことができます。

|

これにより、社員の組織理解が深まり、一体感の醸成にもつながります。また、自社が目指すべき人材像や行動基準を具体的に示すことで、社員の成長方向性を明確にできます。

汎用性が高く受講者の多いテーマ

ビジネスマナーや基本的なコミュニケーションスキルなど、多くの社員が受講する汎用的なテーマも内製化に適しています。

一度プログラムを開発すれば繰り返し使用できるため、コスト効率にも優れています。また、社内の具体的な事例を盛り込むことで、より実践的な内容に調整できます。受講者数が多いほど内製化のメリットが大きくなります。

汎用性の高いテーマでは、階層別や職種別にカスタマイズしやすいことも内製化のメリットです。新入社員向けには基礎的な内容を、管理職向けには応用的な内容を盛り込むなど、対象者に応じた調整が容易です。

また、継続的な実施により講師のスキルも向上し、研修の質が段階的に向上していきます。

研修内製化を進める際のポイント

講師よりもプログラム重視

内製化成功の鍵は、講師の個人スキルに依存しない仕組み作りです。優れた講師がいても、その人に依存した研修では持続性に問題があります。

重要なのは、誰が講師を務めても一定の品質を保てる研修プログラムの構築です。教材の標準化、指導マニュアルの整備、評価基準の明確化により、講師交代時の影響を最小限に抑えられます。

プログラム重視のアプローチでは、以下の要素を体系化し、マニュアル化することが重要です。

|

また、講師向けのトレーニングプログラムも整備し、新任講師でも短期間で適切な研修を実施できる体制を構築します。これにより、講師の個人的な経験や価値観に左右されない、客観的で一貫性のある研修を提供できるようになります。

外部委託研修とのすみ分け

全ての研修を内製化する必要はありません。専門性の高い内容や最新技術に関する研修は外部委託を活用し、自社特有の内容や継続的に実施する研修を内製化するという使い分けが効果的です。

外部委託と内製化のそれぞれの強みを生かした研修体系を構築することで、コストと品質のバランスを最適化できます。すみ分けの基準を明確にすることで、適切な判断を行えるようになります。

内製化に適した研修の特徴として、自社独自性の高さ、実施頻度の多さ、受講者数の多さ、内容変更の頻度などが挙げられます。

一方、外部委託が適している研修には、高度な専門知識が必要なもの、最新トレンドの情報が必要なもの、少数の受講者対象のものなどがあります。定期的にすみ分けの見直しを行い、最適な研修ポートフォリオを維持することも重要です。

初めからデジタル化を視野に入れる

内製化研修は初期段階からデジタル化を想定して設計することが重要です。動画教材、eラーニングシステム、オンライン会議ツールなどを活用することで、研修の効率化と品質向上を同時に実現できます。

また、デジタル化により研修の記録・管理・改善が容易になり、持続的な改善サイクルを構築できます。リモートワーク環境でも対応可能な研修体制の整備にもつながります。

デジタル化のメリットは、研修の実施だけでなく、準備や管理面でも大きな効果を発揮します。受講者の学習履歴や理解度を自動的に記録し、個別の学習支援や研修効果の測定に活用できます。

また、研修コンテンツのバージョン管理や配布も効率化され、常に最新の情報を提供できるようになります。さらに、マイクロラーニングやブレンデッドラーニングなど、多様な学習形態にも対応でき、受講者のニーズに応じた柔軟な研修設計が可能になります。

研修内製化を成功させる8つのステップ

研修内製化を効果的に進めるためには、体系的なアプローチが必要です。以下の8つのステップに沿って取り組むことで、成功につなげやすくなります。

ステップ1:現状の研修の棚卸し

まず、現在実施している全ての研修を詳細に調査します。研修内容、頻度、受講者数、コスト、効果などを一覧表にまとめ、現状を客観的に把握しましょう。外部委託研修については、委託先、契約内容、満足度も記録します。

また、研修に関する課題や改善要望を受講者や管理職からヒアリングし、問題点を明確にします。この棚卸し作業により、内製化の優先順位や改善ポイントが見えてきます。

ステップ2:内製化と外部委託のすみ分け

棚卸し結果をもとに、どの研修を内製化し、どの研修を外部委託するかを決定します。自社独自性の高いテーマや実務に直結する内容、頻繁に実施する研修は内製化に適しています。

一方、専門性の高い内容、最新技術に関するもの、受講者数の少ない研修は外部委託を検討しましょう。判断基準を明文化し、関係者間で合意形成を図ることが重要です。また、段階的に内製化を進める計画を立て、業務への影響などを最小限に抑えます。

ステップ3:社内講師の人選と育成

内製化する研修に適した社内講師を選定します。業務スキルだけでなく、コミュニケーション能力、教育への意欲、時間的余裕なども考慮しましょう。

選定後は講師育成プログラムを実施し、トレーニング手法、プレゼンテーションスキル、ファシリテーションスキルなどを習得してもらいます。外部の講師養成研修への参加や、経験豊富な社内講師からのメンタリングも効果的です。講師のモチベーション維持のため、評価制度や研修手当の設定も検討しましょう。

ステップ4:内製化研修のプログラム作り

効果的な研修プログラムを体系的に設計します。学習目標の明確化、対象者の特性分析、内容の構造化、教材開発、評価方法の設定を順序立てて進めましょう。

既存の外部委託研修を参考にしつつ、自社の実情に合わせてカスタマイズします。プログラムは標準化し、講師が変わっても品質を保てるよう指導マニュアルも作成します。また、受講者の理解度に応じて柔軟に調整できる余地も残しておくことが大切です。

ステップ5:研修前後のラーニングデザイン

研修効果を最大化するため、研修前後の学習設計も重要です。

事前学習では基礎知識の習得や課題の明確化を行い、研修への準備を整えます。研修後は実践課題の設定、フォローアップ研修の実施、上司による支援体制の構築などにより、学習内容の定着と行動変容を促進します。

また、学習管理システムを活用して進捗状況を可視化し、継続的な学習をサポートする仕組みを整備しましょう。

ステップ6:研修の実施

準備が整ったら研修を実施します。初回は小規模なパイロット研修として開始し、問題点を洗い出しながら改善を重ねましょう。

研修中は受講者の反応を注意深く観察し、理解度や関心度を把握します。また、質疑応答の時間を十分に確保し、疑問点の解消に努めます。

さらに、研修の進行状況や時間配分を記録し、次回以降の改善に生かします。オンライン研修の場合、技術的なトラブルに備えた準備も怠らないようにしましょう。

ステップ7:研修後のフォローアップ

研修効果を持続させるため、継続的なフォローアップを実施します。研修後1週間、1カ月、3カ月といった節目でフォローアップ研修や個別面談を行い、学習内容の実践状況を確認しましょう。上司や先輩社員による支援体制も構築し、職場での行動変容を促進します。また、受講者同士の情報交換の場を設けることで、相互学習を促進できます。必要に応じて追加研修や個別指導も実施し、確実な定着を図ります。

ステップ8:研修の効果測定と継続的な改善

研修効果を定量的・定性的に測定し、継続的な改善を行います。カークパトリックの4段階評価法などを活用して、満足度、理解度、行動変容、成果を体系的に評価しましょう。

受講者アンケート、上司評価、業務成果の変化などを総合的に分析し、研修の効果と課題を明確にします。

また、得られた知見をもとにプログラムの改善を行い、より効果的な研修へと発展させます。成功事例は他の研修にも展開し、組織全体の研修品質向上につなげましょう。

研修内製化ができるライセンスプログラム

LDcubeのライセンスプログラムは、社内トレーナーの方々がプロさながらの研修を実施できるようにするサービスです。人材育成のコンサルタント(研修講師)が活用している手法を社内トレーナーが習得し、効果的な研修ができるよう支援しています。

「研修の効果は高めたいが、費用や時間のコストを抑えなければならない」

「集合研修のノウハウはあるが、オンライン研修に関する知識が不足している」

こうした人材育成におけるジレンマを解消するためのサポートを行っています。

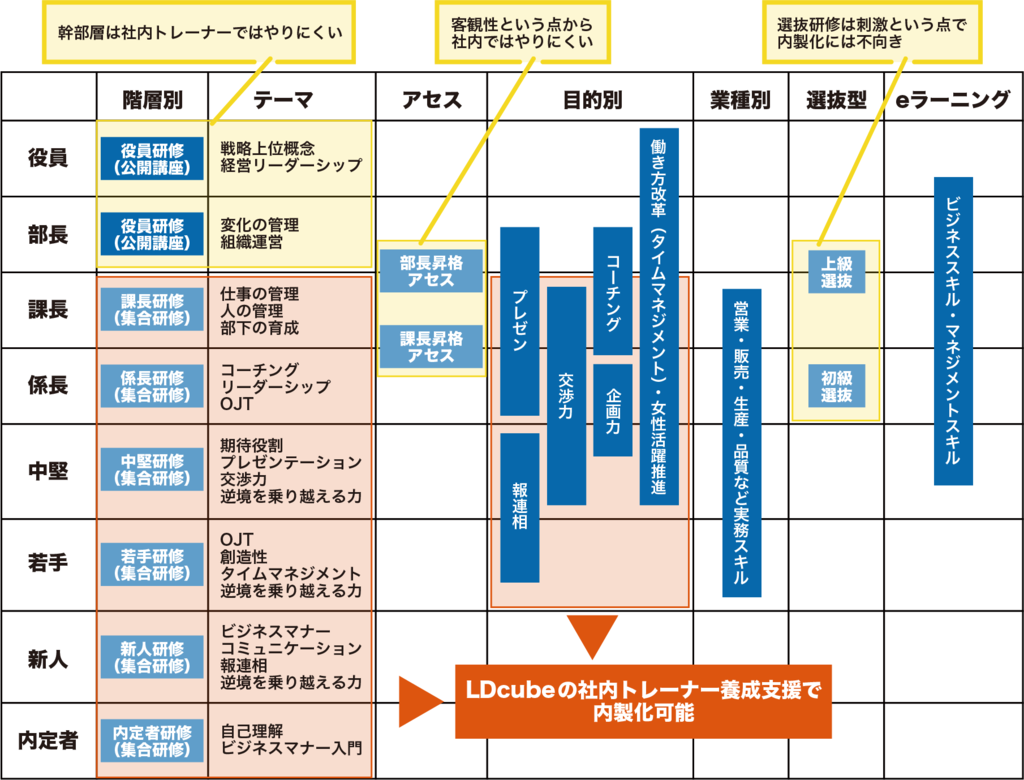

また、以下のような教育体系において、特に赤枠で示されている領域の研修を内製化することが可能です。

ライセンスプログラム① |

LIFO(Life Orientations)は、行動科学に基づき個人やグループの成功を促進することを目的に開発された理論です。LIFOは個人の人生における基本的な方向性や行動スタイル(やり方)をサーベイなどによって明らかにすることから始まります。そして、ここから得る自己理解を土台として、対人関係の円滑化をサポートします。 |

ライセンスプログラム② |

HEP(Human Element Program)とは個人が持つ力を最大限に発揮するための環境とツールを提供するプログラムです。「自分の想いを分かってもらえない」「上司・部下の気持ちが分からない」… |

ライセンスプログラム③ |

HEP(Human Element Program)とは個人が持つ力を最大限に発揮するための環境とツールを提供するプログラムです。「自分の想いを分かってもらえない」「上司・部下の気持ちが分からない」… |

ライセンスプログラム④ |

SBRP(Strength-based Resilience Program)は新しいことや困難な状況を目の前にしたときに一歩前に踏み出す能力、つまりレジリエンス力を育むプログラムです。現代の職場では、困難な状況でも柔軟かつ合理的に考え、変革の過程そのものを楽しめる強さが求められています。つまり、レジリエンスの高い人材が必要とされています。レジリエンスが高い人材を育成することで、困難な状況を打破する組織をつくります。 |

研修を内製化して展開している支援事例

導入前の課題と想い

「こころ で とき を創る Smileカンパニー」として知られる当社では、人財育成の充実を図ることが急務でした。その背景には、「3つのこころ」と「3つのSmile」を土台とした企業理念があります。

具体的には、「思いやり」「素直さ」「前向きさ」の3つのこころを持つ社員が、「社員」「ゲスト」「社会」の3つのSmileを創造することを目指しています。この実現のために、研修を内製化し、柔軟かつ持続的に教育施策を行うことが求められ、経営トップからの方針にも後押しされました。

導入の決め手

費用対効果や継続的な教育機会の創出を考える中で、当社はライセンスプログラムの活用を選択しました。

このプログラムのシンプルさと実践的な内容が、受講者に対してわかりやすく業務でも即活用できると確信し、導入の決め手となりました。上層部や現場管理職を巻き込み、理解を深めながら試験的に導入したことで、安心感を持って進めることができました。

プログラムごとの取り組み内容

各プログラムの導入は、多角的な人財育成を可能にしました。LIFOでは、自己認識と他者理解を通じたコミュニケーションスキル向上を目的とし、新入社員からチームリーダーまで幅広く導入しています。

HEPは自己肯定感向上を目的とし、コンプライアンス研修の一環として実施しています。

ITSは創造的思考力の育成を目指し、管理職や販売部門の研修で展開しています。

また、SBRPでは新入社員を対象にした柔軟な思考の訓練を行い、社員のキャリアビジョンの明確化にも取り組んでいます。

取り組みの感想・成果

ライセンスプログラムの導入により研修の内製化が実現し、社内講師による研修が受講者に親しみやすい環境を提供しました。

具体的な成果としては、社員同士のコミュニケーションスタイルの理解が進んだLIFO研修、自己理解を促進するHEP、創造的アプローチを業務に活かすITS、配属時期に合わせたSBRPによる新入社員のレジリエンス向上などがあります。

受講生の声

受講者からは、自身の強みを把握し新しい考え方を学ぶ機会としての評判が寄せられています。

具体的には、自己認識の向上や他者との関わり方の改善、創造的な発想法の体得など、受講者それぞれが多様な学びを得ています。

課題と今後の展望

今後、当社は研修プログラムのブラッシュアップと体系的なカリキュラムの構築に注力します。

研修の一貫性を保ち、社員が自ら主体的に学べる環境を提供することで、企業文化の醸成と個々の成長を促すことを目指しています。この取り組みを通じて、会社と社員が共に成長できる持続可能な仕組みを構築することが目標です。

具体的には、学習ロードマップの作成や、基礎から応用へと段階的に学べるプログラムの開発を進める予定です。

▼インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒株式会社アワーズ様 ライセンスプログラム導入事例

まとめ:研修内製化で充実を図ろう

研修内製化は、企業が自社で研修を企画し実施する方法で、コスト削減と研修の質の向上を同時に実現できます。

外部委託と比べ、自社の組織文化に即した研修が行えるため、受講者の行動変容を効果的に促進することが可能です。調査によれば、62%の組織が社内で研修を実施しており、特に大企業では社内トレーナーを活用していることが多いことが明らかになっています。

研修内製化には幅広いメリットがあります。社内講師が現場の実情を理解し、研修後も継続的なフォローアップが可能である点は大きな強みです。さらに、研修内容を柔軟に調整でき、現場単位での研修実施が可能であるため、組織の変動に迅速に対応できるのも特徴です。特に、自社の組織文化に合った研修を提供できる点は、外部の研修では得難いメリットです。

一方で、内製化には課題もあります。適任の社内講師が不足する場合や、新たな社内講師の育成に時間がかかる点は大きな課題です。また、研修の質が講師によって大きく左右されるため、一貫性を保つためのプログラムの標準化が欠かせません。さらに、社内リソースの確保が必要となり、特に中小企業ではこの点が制約となることがあります。

そのため、研修内製化の成功には戦略的なアプローチが不可欠です。特に、講師に依存せず質の高い研修プログラムを構築することが重要です。

また、内製化研修をデジタル化し、eラーニングやオンライン会議ツールを活用することで、効率化と質向上を両立させることができます。さらに、研修と外部委託をうまく使い分け、内製化に適したテーマを選択することも重要です。

LDcubeは、社内研修の内製化をサポートするライセンスプログラムを提供しており、研修のデジタル化や社員の学びを支える環境づくりに注力しています。これにより、現代のビジネス環境において、企業の持続的成長を支える重要な手段として広く活用されています。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。