ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順を解説!

企業の人材育成において、従来の集合研修だけでは限界を感じていませんか?

新型コロナウイルス感染症の影響で働き方が大きく変わり、多くの企業がオンライン研修やeラーニングを導入しましたが、「学習効果が思うように上がらない」「受講者のモチベーションが続かない」といった課題に直面しました。最近では集合研修に回帰する動きも出ています。

効果的な学習が実現できるはずなのに、集合研修に回帰してしまってよいのでしょうか?

そこで注目されているのが「ブレンデッドラーニング」です。ブレンデッドラーニングとは、集合研修とeラーニングなど複数の学習手法を組み合わせることで、それぞれの良さを生かしながら学習効果を最大化する革新的な研修手法です。

実際に、ブレンデッドラーニングを導入した企業では、従来の研修と比較して学習定着率が向上し、研修コストの削減も実現しています。しかし、「具体的にどう進めればいいのか分からない」「失敗しないための注意点を知りたい」という声も多く聞かれます。

本記事では、ブレンデッドラーニングの基本概念から実践的な導入手順、成功事例まで、企業の人材育成担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

▼研修設計や効果的なやり方については下記で詳しく解説しています。

▼研修設計や効果測定については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.ブレンデッドラーニングは学習の効果性が高くなる

- 1.1.「行動変容」につながりやすい

- 1.2.インターバル型で学習効果を高められる

- 2.ブレンデッドラーニングとは?

- 3.ブレンデッドラーニングが注目される背景

- 4.ブレンデッドラーニングの特徴とメリット

- 5.ブレンデッドラーニングの実施方法

- 6.ブレンデッドラーニングに必要なモノ

- 7.ブレンデッドラーニングで得られる具体的な効果

- 8.ブレンデッドラーニングの最適なカタチ

- 8.1.専門機関の高品質なeラーニングを活用

- 8.2.社内トレーナーが研修実施

- 8.3.フォローアップを細かく行う

- 9.ブレデッドラーニングでの新入社員研修の支援事例

- 10.まとめ:ブレンデッドラーニングで効果を高めよう

ブレンデッドラーニングは学習の効果性が高くなる

ブレンデッドラーニングは、従来の単一的な研修方法と比較して、学習効果が大幅に向上することが多くの企業で実証されています。この学習手法が高い効果を発揮する理由は、学習者の「行動変容」を促進し、「インターバル型学習」による記憶定着効果を最大化できるからです。

「行動変容」につながりやすい

ブレンデッドラーニングでは、eラーニングで得た知識を集合研修で実践する機会が設けられるため、学習者の行動変容が起こりやすくなります。従来の座学中心の研修では「知識は身に付いたが実際の業務で活用できない」という課題がありましたが、ブレンデッドラーニングではロープレやディスカッションを通じて学んだ内容を実際に使う体験ができます。

この実践的なアプローチにより、学習者は「何を学んだか」ではなく「どう活用するか」に意識を向けるようになり、職場での具体的な行動変容につながるのです。特に営業スキルやコミュニケーション能力などの実践的なスキル習得において、その効果は顕著に現れます。

インターバル型で学習効果を高められる

ブレンデッドラーニングのもう1つの大きなメリットは、学習間隔を適切に設けることで記憶の定着効果を高められることです。心理学の研究では、1度に大量の情報を詰め込むよりも、適度な間隔を空けて繰り返し学習する方が長期記憶に残りやすいことが証明されています。

事前のeラーニング、集合研修、事後学習という流れで学習を進めることで、同じ内容を異なる形式で複数回接触することになり、自然と繰り返し学習効果が生まれます。

また、各段階で学習者の理解度を確認しながら進められるため、つまずきのポイントを早期に発見し、フォローアップを行うことも可能です。このような継続的な学習サイクルが、知識の定着と実践力の向上を同時に実現するのです。

ブレンデッドラーニングとは?

ブレンデッドラーニングとは、複数の学習方法を効果的に組み合わせて実施する学習アプローチのことです。従来の1つの手法に依存した研修とは異なり、それぞれの学習方法の強みを生かしながら、学習者にとって最適な学習体験を提供することを目的としています。

ブレンデッドラーニングの定義と特徴

ブレンデッドラーニングは、対面形式の集合研修とeラーニングやオンライン研修を戦略的に組み合わせた学習方法です。

単に複数の手法を並行して行うのではなく、各手法の特性を理解した上で、学習の流れや順序を設計することが重要な特徴となります。

|

この一連の流れにより、学習者は段階的に知識を深め、実践的なスキルを身に付けることができます。また、学習者が自分のペースで進められる部分と、他者との交流を通じて学ぶ部分をバランス良く配置することで、効率的かつ効果的な学習を実現します。

従来の研修方法との違い

従来の研修方法は、主に講師が一方的に知識を伝達する集合研修か、個人で完結するeラーニングのどちらかに偏る傾向がありました。これに対してブレンデッドラーニングでは、両方の良さを組み合わせることで、それぞれの弱点を補完し合います。

従来の集合研修では時間と場所の制約があり、参加者全員が同じペースで進む必要がありました。一方、eラーニングは自分のペースで学習できる反面、質問や議論の機会が限られるという課題がありました。ブレンデッドラーニングは、これらの制約を解消し、学習者中心の柔軟な学習環境を提供することで、より高い学習効果を実現しています。

ブレンデッドラーニングが注目される背景

近年、ブレンデッドラーニングが企業研修において急速に普及している背景には、社会全体の大きな変化があります。特にパンデミックの影響とデジタル技術の進歩により、従来の研修手法だけでは対応が困難な状況が生まれ、新しい学習スタイルへの転換が求められるようになりました。

パンデミックがもたらした変化

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業が集合研修の実施を見直さざるを得なくなりました。密な環境での研修が困難になる中、完全にオンライン化する企業も多く見られましたが、同時にオンライン研修だけでは限界があることも明らかになりました。

特に実践的なスキルを身に付ける研修や、チームビルディングを目的とした研修では、対面での交流や体験的な学習の重要性が再認識されました。この状況を受けて、安全性を確保しながらも効果的な研修を実現する方法として、ブレンデッドラーニングが注目されるようになったのです。

リモートワークの普及により、働く場所や時間が多様化したことも、柔軟な学習スタイルへのニーズを高める要因となりました。

デジタル化の進展と学習スタイルの変化

スマートフォンやタブレットの普及、高速インターネット環境の整備により、いつでもどこでも学習できる環境が整いました。多くの人がデジタルデバイスを日常的に使用するようになり、オンライン学習に対する心理的なハードルも大幅に下がっています。

また、若い世代を中心に、動画コンテンツやインタラクティブな学習への親和性が高まっており、従来の講義形式だけでは学習意欲を維持することが困難になってきました。このような学習者のニーズの変化に対応するため、多様な学習手法を組み合わせたブレンデッドラーニングが有効な解決策として認識されています。

さらに、働き方改革の推進により、効率的で成果の出る研修への期待も高まっており、限られた時間で最大の効果を得られる学習方法として、ブレンデッドラーニングへの関心が急速に高まっているのです。

ブレンデッドラーニングの特徴とメリット

ブレンデッドラーニングには、単一の学習手法では得られない多くのメリットがあります。特に企業研修においては、限られた時間と予算の中で最大の効果を求められるため、複数の学習手法の長所を組み合わせることで、効率的かつ効果的な人材育成が可能になります。

集合研修とeラーニングのメリット

集合研修とeラーニングを組み合わせることで、それぞれの弱点を補完し合い、学習効果を最大化できます。

eラーニングは知識のインプットに優れており、受講者は自分のペースで基礎知識を習得できます。一方、集合研修は実践的なスキルの習得や他者との交流に適しており、学んだ知識を実際に使う機会を提供します。

|

この組み合わせにより、理論と実践をバランス良く学習でき、知識だけでなく実際に使えるスキルとして定着させることができます。また、集合研修で生まれた疑問や課題を、その後のeラーニングで深く学習することも可能です。

自分のペースで学べる

ブレンデッドラーニングでは、eラーニング部分において受講者が自分の理解度や生活リズムに合わせて学習を進められます。忙しい業務の合間に短時間ずつ学習したり、集中して一気に進めたりと、個人の状況に応じた柔軟な学習が可能です。

これにより、従来の集合研修で見られた「理解が追いつかないまま進んでしまう」「すでに知っている内容で時間を無駄にする」といった問題を解消できます。また、繰り返し学習や復習も自由に行えるため、確実な知識定着を図ることができます。

特に基礎知識に差がある受講者が混在する場合でも、全員が同じレベルまで到達してから集合研修に参加できるため、研修の質を大幅に向上させることが可能です。

インプットとアウトプットの両方を得る

ブレンデッドラーニングの最大の特徴は、知識のインプットと実践的なアウトプットを効果的に組み合わせられることです。eラーニングで十分な知識をインプットした後、集合研修でロープレやディスカッション、プレゼンテーションなどのアウトプット活動に取り組むことで、学習効果を飛躍的に高められます。

従来のeラーニングのみの学習では、知識は身に付いても実際に使う機会がないため、実践力につながりにくいという課題がありました。一方、集合研修のみでは、限られた時間内で十分な知識習得と実践練習の両方を行うことが困難でした。

ブレンデッドラーニングでは、これらの課題を解決し、知識習得から実践力向上まで一貫した学習プロセスを提供できます。また、アウトプット活動を通じて自分の理解度を客観的に把握できるため、さらなる学習の必要性や方向性も明確になります。

ブレンデッドラーニングの実施方法

ブレンデッドラーニングを効果的に実施するためには、適切な順序と方法で各要素を組み合わせることが重要です。一般的には4つの段階を経て実施されますが、それぞれの段階には明確な目的と役割があり、全体として一貫した学習体験を提供する必要があります。

① 事前学習としてのeラーニング

ブレンデッドラーニングの第一段階は、集合研修前に行うeラーニングによる、基礎知識の習得です。この段階では、集合研修で扱う内容の前提となる知識や理論を効率的に学習します。動画コンテンツ、テキスト教材、インタラクティブなクイズなどを活用し、受講者が自分のペースで学習を進められるよう設計します。

事前学習の重要なポイントは、集合研修での時間を有効活用するため、基本的な知識習得を事前に完了させることです。また、理解度チェックテストを組み込むことで、受講者の学習状況を把握し、必要に応じて追加の学習機会を提供することも大切です。この段階で十分な準備ができていることで、集合研修では実践的な内容に集中できるようになります。

② 実践的な集合研修(オンライン研修)

集合研修では、事前学習で身に付けた知識を実際に活用する実践的な活動を中心に実施します。ロープレ、ケーススタディー、グループディスカッション、プレゼンテーションなどを通じて、知識を実践的なスキルに変換することが目的です。

|

対面形式でもオンライン形式でも、受講者が能動的に参加できるよう工夫することが重要です。特に講師は、事前学習の内容を前提として、より高度で実践的な指導を行うことができます。

③ 事後学習としてのeラーニング

集合研修後の事後学習では、研修で学んだ内容の振り返りと定着を図ります。集合研修で気付いた自分の課題や疑問点を整理し、関連する追加教材で学習を深めることが主な目的です。研修内容のまとめ動画、参考資料、応用問題などを提供し、学習効果を持続させます。

事後学習では、集合研修での学びを職場で実践するための具体的なアクションプランも作成します。これにより、研修で得た知識やスキルを実際の業務に生かすための橋渡しを行うことができます。また、理解度確認テストを実施することで、学習の定着度を測定し、必要に応じて補完的な学習機会を提供することも重要です。

④ フォローアップとしての集合研修(オンライン研修)

一定期間後に実施するフォローアップ研修では、実際の職場での実践状況を共有し、さらなるスキル向上を図ります。受講者が実践した内容の成功事例や課題を持ち寄り、相互に学び合う機会を提供します。

|

フォローアップ研修により、一過性の研修ではなく、継続的な学習と成長のサイクルを構築することができます。この段階では、受講者同士のネットワーク形成も重要な要素となり、組織全体の学習文化醸成にもつながります。

ブレンデッドラーニングに必要なモノ

レンデッドラーニングを効果的に実施するためには、適切なツールとリソースの準備が不可欠です。プラットフォーム、学習コンテンツ、そして運用ノウハウまで、さまざまな要素が組み合わさることで、質の高い学習体験を提供できるようになります。

eラーニングコンテンツ

ブレンデッドラーニングのベースとなるeラーニングコンテンツは、学習目標に応じて適切に設計される必要があります。単なる情報の羅列ではなく、受講者が能動的に学習に取り組めるよう、インタラクティブな要素を含んだコンテンツが重要です。

|

コンテンツの品質は学習効果に直結するため、専門機関が開発した高品質な教材を活用することが効果的です。また、自社の業務に特化した内容については、外部の専門家と協力してオリジナルコンテンツを開発することも検討すべきでしょう。

学習プラットフォーム・LMS

学習管理システム(LMS)は、ブレンデッドラーニング全体を統合的に管理するための重要なツールです。受講者の学習進捗管理、コンテンツ配信、成績管理、コミュニケーション機能などが一元化されたプラットフォームを選択することが重要です。

効果的なLMSには、使いやすいユーザーインターフェース、詳細な学習分析機能、柔軟なコンテンツ管理機能が求められます。また、集合研修の予約機能などがあると、ブレンデッドラーニング全体の運用がスムーズになります。受講者にとっても管理者にとっても操作が簡単で、必要な情報に素早くアクセスできるシステムを選定することが成功の鍵となります。

オンライン会議システム

オンライン形式で集合研修を実施する場合、安定性と機能性を両立したオンライン会議システムが必要です。単なるビデオ通話機能だけでなく、グループワークやブレイクアウトルーム、画面共有、ホワイトボード機能など、教育に特化した機能を持つシステムを選択することが重要です。

|

システムの選定時には、参加予定人数、使用頻度、必要な機能を総合的に検討し、組織の要件に最適なモノを選択する必要があります。

学習設計のノウハウ

最も重要でありながら見落とされがちなのが、効果的な学習設計を行うためのノウハウです。技術やツールがどれだけ優れていても、適切な学習設計なしには期待する効果は得られません。学習目標の設定、コンテンツの構成、評価方法の設計など、教育的な観点からの専門知識が必要です。

学習設計では、対象者の特性、学習環境、時間的制約などを考慮し、最適な学習となるようプログラムを構築することが重要です。また、各段階での評価方法や改善プロセスも事前に設計しておく必要があります。

社内にノウハウがない場合は、教育の専門家や経験豊富なコンサルタントとの協力を検討することで、より効果的なブレンデッドラーニングを実現できるでしょう。

ブレンデッドラーニングで得られる具体的な効果

ブレンデッドラーニングの導入により、企業はさまざまな面で具体的な改善効果を期待できます。単なる研修手法の変更にとどまらず、組織全体の学習能力向上や業務効率化につながる包括的な効果が得られることが、多くの導入企業で報告されています。

学習効果の向上

ブレンデッドラーニングの最も顕著な効果は、従来の研修方法と比較した、学習効果の大幅な向上です。事前学習により基礎知識を確実に習得した状態で集合研修に参加するため、より高度で実践的な内容に時間を集中できます。また、複数回にわたる学習機会により、知識の定着率が大幅に改善されます。

|

特に現場での実務スキルやコミュニケーションスキルなど、実践的な要素が強い分野においては、従来の集合研修のみの場合と比較して、明確な改善が見られる場合が多く報告されています。

研修コストの削減

ブレンデッドラーニングの導入により、研修に関わるさまざまなコストを削減できます。特に大規模な組織や地理的に分散した拠点を持つ企業では、その効果は顕著に現れます。eラーニング部分では会場費や講師の移動費が不要となり、集合研修の回数を減らすことで全体的なコスト構造を改善できます。

従来、全ての内容を集合研修で実施していた場合と比較すると、講師費用、会場費、受講者の移動時間コストなどを大幅に削減できます。また、eラーニングコンテンツは1度作成すれば繰り返し利用できるため、長期的に見ると1人当たりの研修コストは継続的に低下していきます。さらに、受講者が自分の都合に合わせて学習できるため、業務への影響も最小限に抑えることが可能です。

受講者のモチベーション向上

ブレンデッドラーニングでは、受講者が主体的に学習に取り組むため、学習に対するモチベーションが向上する傾向があります。自分のペースで学習できることや、集合研修での実践的な活動により、学習への満足度が高まります。

受講者同士の交流機会が設けられることで、相互刺激による学習意欲の向上も期待できます。また、段階的に学習が進むため達成感を得やすく、継続的な学習習慣の形成にもつながります。

オンライン学習とリアルな交流のバランスが取れているため、学習に対する心理的負担も軽減され、より積極的な参加が見られるようになります。さらに、学習内容を職場で実践する機会が明確に設定されているため、学習の意義や目的を実感しやすくなります。

組織全体の学習文化醸成

ブレンデッドラーニングの継続的な実施により、組織全体に学習を重視する文化が根付いていきます。個人の学習が組織の成果に直結することが実感されるようになり、自発的な学習への取り組みが促進されます。

|

特に管理職層がブレンデッドラーニングを体験することで、部下の学習支援や職場でのOJTの質も向上し、組織全体の人材育成力が底上げされます。これにより、個人の成長が組織の競争力向上に直接つながる好循環が生まれ、持続的な成長を実現する組織体質が構築されていきます。

ブレンデッドラーニングの最適なカタチ

効果的なブレンデッドラーニングを実現するためには、各要素を最適な形で組み合わせることが重要です。多くの成功事例を分析すると、外部の専門性と内部のリソースを適切にバランスさせながら、継続的な改善サイクルを構築することが成功の鍵となっています。

専門機関の高品質なeラーニングを活用

ブレンデッドラーニングの基盤となるeラーニングコンテンツには、教育の専門機関が開発した高品質な教材を活用することが最も効果的です。自社で一からコンテンツを開発するよりも、すでに多くの企業で実績のある体系的な教材を導入することで、確実な学習効果を期待できます。

|

専門機関のコンテンツを活用することで、教材開発にかかる時間とコストを大幅に削減しながら、質の高い学習体験を提供できます。また、業界標準的なスキルや知識については、専門機関の教材を使用し、自社固有の内容については追加的なコンテンツで補完するという使い分けも効果的です。

社内トレーナーが研修実施

集合研修部分については、社内の人材をトレーナーとして育成し、内製化することが持続可能で効果的な運用につながります。社内トレーナーは業務の実情を深く理解しているため、より実践的で具体的な指導が可能になり、受講者にとっても身近で相談しやすい存在となります。

社内トレーナーの育成には一定の投資が必要ですが、長期的に見ると外部講師を継続的に依頼するよりもコスト効率が良く、組織の学習能力向上にも寄与します。

また、複数の社内トレーナーを育成することで、研修の実施頻度を柔軟に調整でき、受講者のニーズに応じたタイムリーな研修提供が可能になります。社内トレーナーは受講者の職場での実践状況も把握しやすいため、より効果的なフォローアップも実施できるでしょう。

フォローアップを細かく行う

ブレンデッドラーニングの効果を最大化するためには、研修終了後のフォローアップを丁寧に設計し、継続的に実施することが不可欠です。学習内容を実際の業務で活用できるよう、定期的な振り返りや追加学習の機会を提供し、長期的なスキル定着を図ります。

|

フォローアップでは、受講者同士のネットワーク構築も重要な要素となります。定期的な情報交換会や実践報告会を開催することで、学習コミュニティーを形成し、継続的な学習意欲を維持できます。また、管理職層による支援体制も整備し、職場での実践を後押しする環境を作ることで、研修効果を組織全体の成果につなげることができるでしょう。

ブレデッドラーニングでの新入社員研修の支援事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース

【背景】

Withコロナ時代の中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションを図りたい。

【新たな取り組み】

|

【結果】

受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍に入った2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

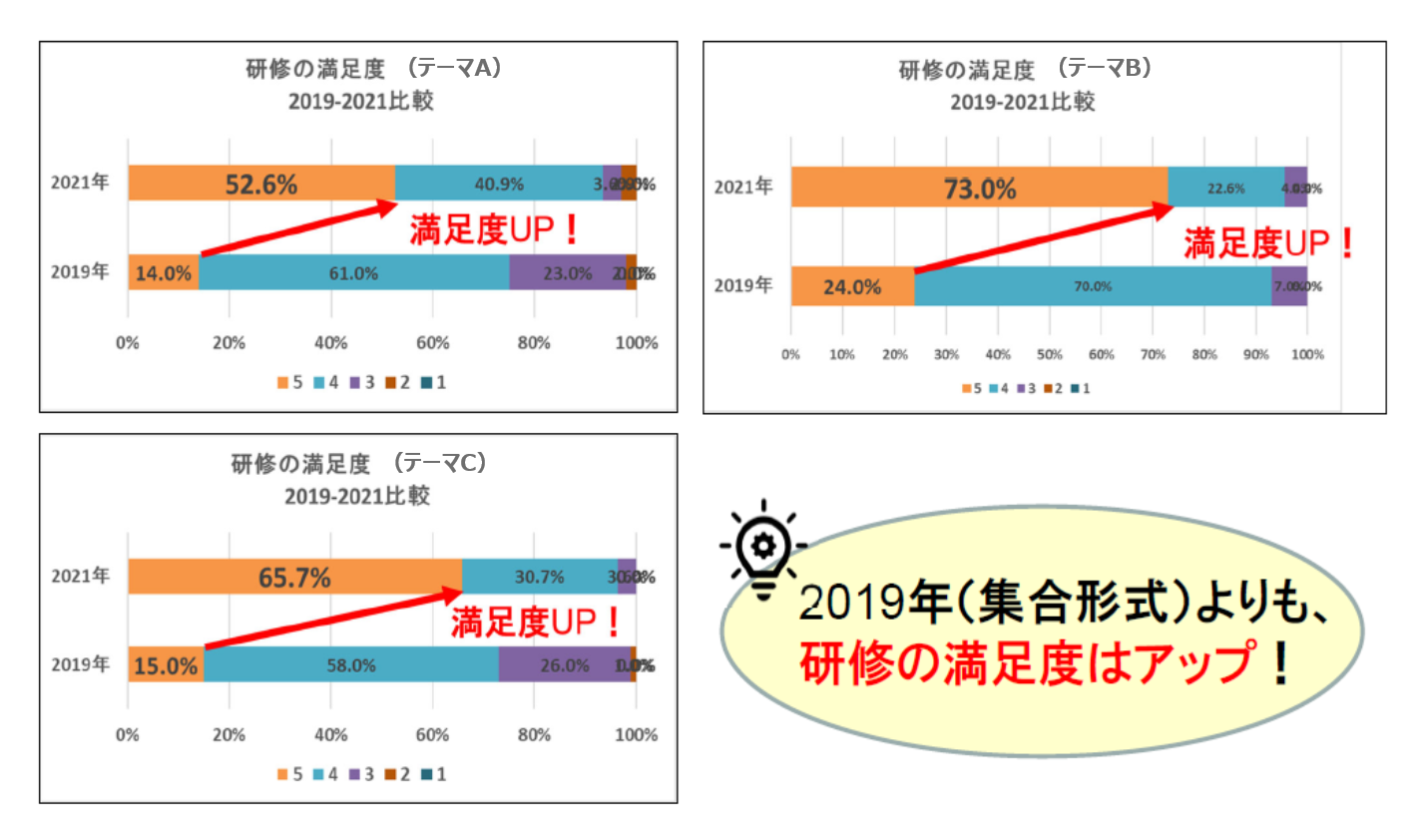

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から効果測定しています。 新人研修の満足度アンケート結果 2019年度と2021年度の、研修満足度のアンケートデータの比較満足度を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4をつける人がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5をつける方がボリュームゾーンとなりました。

受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。 また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

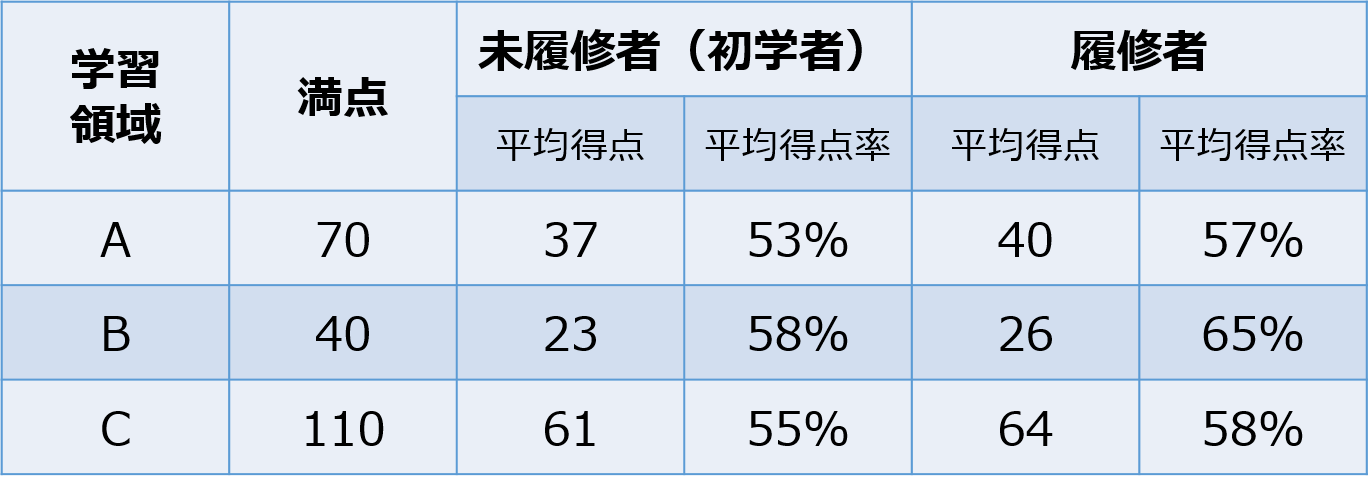

初学者と履修者で試験結果を比べている図 新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。 2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

今回のケースの場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

|

※上記について、ラーニングプラットフォームUMU(ユーム)を活用して展開カリキュラムの効果測定をしたところ、受講者の満足度、理解度ともに良い結果を得ることができ、上記のカリキュラムが効果的であるということを証明することができました。

(出典:新入社員研修のカリキュラム作成!効果を最大化するポイントを紹介)

▼新入社員研修における動画活用については下記で解説しています。併せてご覧ください。

⇒新入社員研修で動画を活用するメリット|教材の形式や特徴を解説!

まとめ:ブレンデッドラーニングで効果を高めよう

ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順解説!について紹介してきました。

ブレンデッドラーニングは、デジタル時代に求められる効果的な人材育成手法として、多くの企業で注目されています。eラーニングと集合研修を効果的に組み合わせることで、学習効果の向上、コスト削減、受講者のモチベーション向上を同時に実現できます。

成功の鍵となるのは、専門機関の高品質なeラーニングコンテンツの活用、社内トレーナーの育成、そして継続的なフォローアップ体制の構築です。これらの要素を適切に組み合わせることで、単なる研修手法の変更を超えて、組織全体の学習文化醸成につながる包括的な効果を期待できます。

ブレンデッドラーニングの導入を検討している企業は、まず現在の研修課題を明確にし、組織の状況に適した実施形態を設計することから始めましょう。段階的な導入により効果を検証しながら、最適な学習環境を構築していくことが、持続可能で効果的な人材育成システムの実現につながるでしょう。

株式会社LDcubeはCrossKnowledgeの日本国内の公式パートナーとしてLMSやeラーニング・マイクロラーニングなどの提供などを行っています。

また無料のデモIDやデモ体験会、活用事例・導入事例の紹介、料金の案内なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。