中堅社員研修とは?人材育成のプロがポイントを解説!

中堅社員研修は、企業の短期的・中長期的な業績に直結する重要な取り組みです。

中堅社員とは、管理職手前の階層にいる社員を指し、職場の実務面・チーム運営面の双方において、中核的な役割を果たしていることが多いでしょう。

しかし、いざ中堅社員研修を実施しようとすると、「わが社として中堅社員に期待する役割が明確化されていない」「中堅社員研修でどのようなテーマを扱うべきか分からない」など、お悩みの人事ご担当者も多いのではないでしょうか?

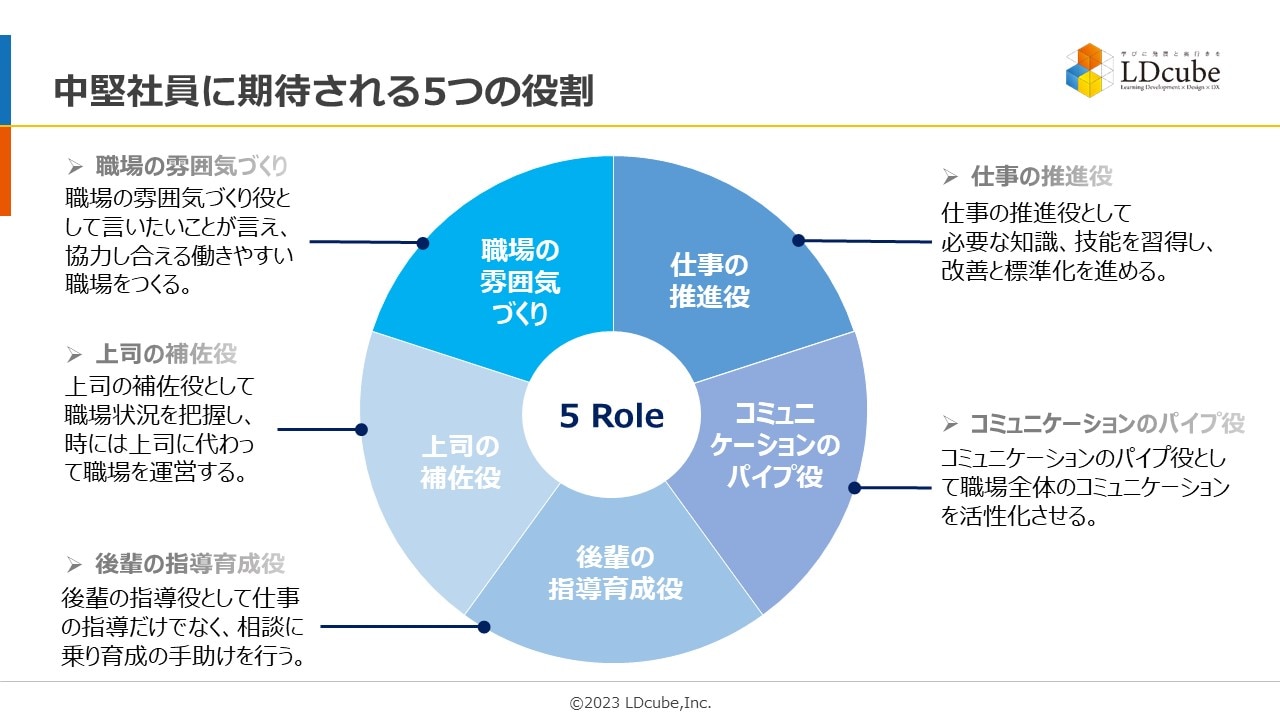

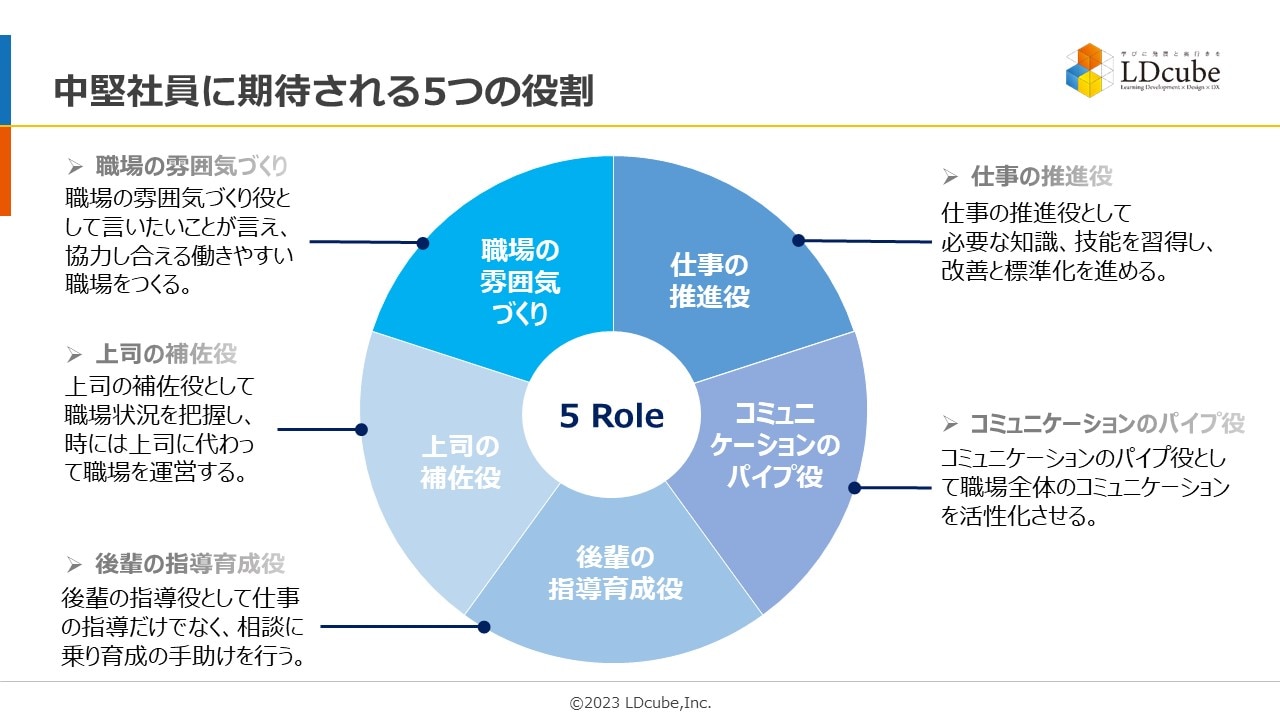

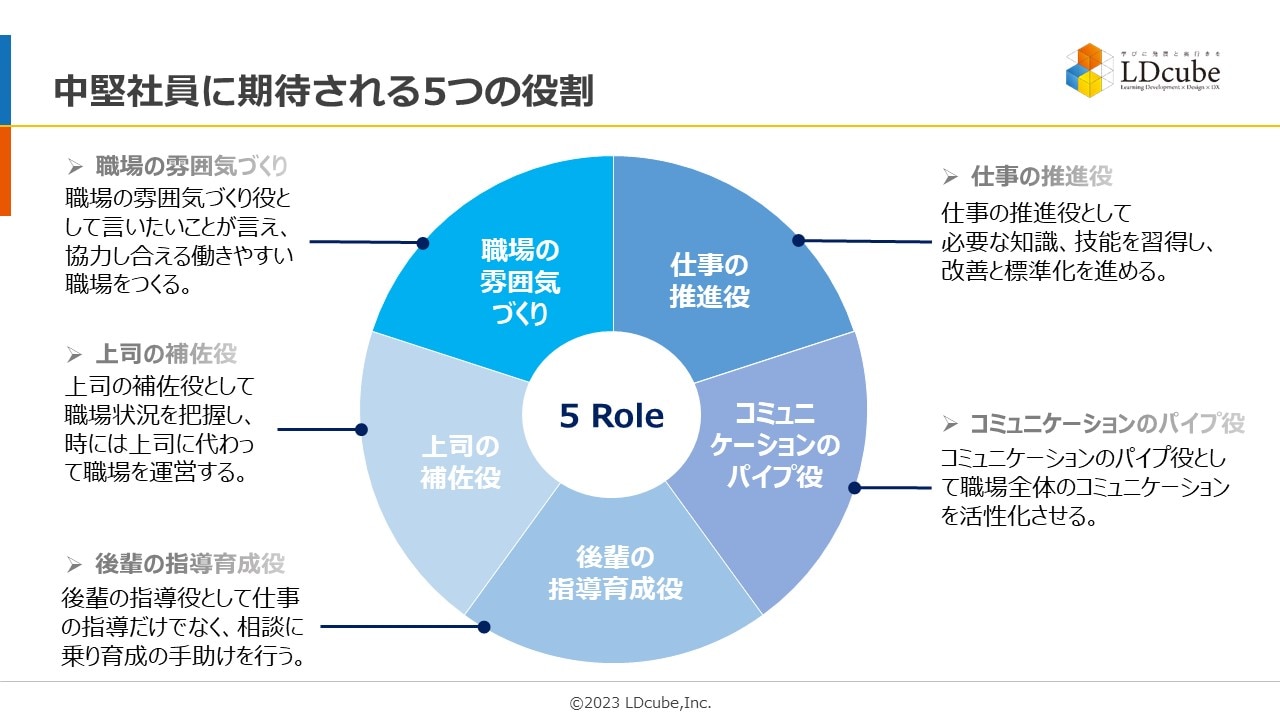

結論からお伝えすると、中堅社員には、以下のような5つの役割が期待されます。

本記事では、これらの「期待役割」に応えられるような中堅社員を育成するための、中堅社員研修のポイント・おすすめテーマ、実施形式、成果につなげるための研修設計のポイントなど、効果的な中堅社員研修を実施するための情報を幅広く紹介します。

ぜひ、最後までご覧いただき、貴社の中堅社員研修の企画と実施にお役立てください。

▼中堅社員のおすすめ研修については、以下も併せてご覧ください。

⇒プロ厳選!中堅社員のおすすめ研修12選を習得すべき能力別に紹介

▼中堅社員研修のサービス概要については、以下より無料でダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.中堅社員研修とは?なぜ今、重要視されるのか

- 1.1.中堅社員の定義と組織での立ち位置

- 1.2.企業が中堅社員研修を導入する背景

- 1.3.中堅社員に求められる役割

- 2.中堅社員研修で啓発すべき5つの役割

- 2.1.仕事の推進役

- 2.2.コミュニケーションのパイプ役

- 2.3.後輩の指導育成役

- 2.4.上司の補佐役

- 2.5.職場の雰囲気づくり

- 3.中堅社員研修のポイント・おすすめテーマ

- 3.1.自身の強みを理解し、期待役割を遂行する

- 3.2.必要な知識・スキルを学習する

- 3.3.ヒューマンスキルを磨く

- 4.中堅社員研修の実施形式と実施リソース

- 4.1.集合研修(短期集中型)のメリット・デメリット

- 4.2.インターバル型研修(半日×複数回)のメリット・デメリット

- 4.3.eラーニングやLMS・学習プラットフォームを活用したハイブリッド型

- 4.4.ケーススタディー・実務課題持ち寄り型

- 4.5.社内講師型(内製化)と外部講師型の違い

- 5.中堅社員研修の成功を左右する3つの設計ポイント

- 5.1.上司・現場を巻き込んだフォロー体制

- 5.2.評価・昇格制度との連動

- 5.3.研修内容の定着施策

- 6.中堅社員研修のよくある課題と解決策

- 7.中堅社員研修の費用感と相場

- 7.1.集合研修(対面型)にかかる具体的な費用

- 7.2.オンライン研修の費用

- 7.3.eラーニングの費用

- 7.4.公開研修(スクール型)の費用

- 8.LDcubeが提供する、中堅社員研修に効果的なプログラム

- 8.1.中堅社員研修(期待役割の理解・後輩指導)

- 8.2.中堅社員向けパッケージeラーニング

- 8.3.経営シミュレーション学習

- 8.4.レジリエンス研修

- 8.5.セルフエスティーム研修

- 9.導入企業の成功事例

- 10.まとめ|中堅社員研修は“組織の中核人材”を育てる投資

中堅社員研修とは?なぜ今、重要視されるのか

中堅社員研修は、企業の成長と組織の持続可能な発展を支えるための重要な投資であり、多くの企業がその価値を再評価しています。ここでは、中堅社員の定義とその組織内での位置付け、企業が中堅社員研修を重視する背景、さらに中堅社員に求められる役割について詳しく解説します。

中堅社員の定義と組織での立ち位置

中堅社員とは、一般的に入社して数年以上経過し、基礎的な業務能力を身に付けた社員を指します。彼らは通常、組織内での業務経験が豊かであり、業務知識に加えて組織の文化理解や周囲との人間関係構築力を発揮することが期待される存在です。

中堅社員は、若手社員のロールモデルであり、また経営・管理職層には届かない現場の声を取り入れる中継役としての重要な役割を果たします。組織において、中堅社員は現場の推進力であり、業務効率化やチームの結束力を維持するための要として位置付けることができます。

企業が中堅社員研修を導入する背景

近年、多くの企業で中堅社員を対象とした研修が導入されています。

その背景には、第二の離職ピークを迎える中堅社員の定着率向上を目指す意図があります。この層の社員が抱えるキャリアの停滞感や仕事に対するマンネリ感を解消するための支援が必要とされています。

また、次世代リーダーの育成も研修の大きな目的の1つです。成熟した業務能力を持ちながらも、リーダーシップやマネジメントのスキルを高めることで、将来的に組織を担うリーダーとして成長するための土壌を整える必要があります。

中堅社員に求められる役割

中堅社員には、単なるプレーヤーとしての役割を超え、組織の目標達成に貢献するリーダーシップが求められています。プレーヤーとしての役割だけではなく、チーム全体を動かし、方向付ける役割への転換が必要です。

具体的には、問題解決能力の向上や意思決定力の強化、さらにはチームを牽引する力といった領域での成長が期待されます。

中堅社員研修は、このような役割の移行をスムーズに行うための知識とスキルを提供し、組織全体の能力向上に寄与します。これによって、企業文化の醸成や長期的な組織の活性化にもつながります。

中堅社員研修の重要性は、昨今の変革が激しいビジネス環境下でますます高まっています。企業の競争力を維持し、持続的な発展を遂げるためには、中堅社員の成長とエンゲージメント向上が欠かせません。

中堅社員研修で啓発すべき5つの役割

中堅社員は組織の中で多岐にわたる役割を担っており、その能力開発は企業の将来的な成功に直結します。ここでは、中堅社員研修で特に啓発すべき、5つの主要な役割について詳しく解説します。

仕事の推進役

中堅社員は、日々の業務の推進役として期待されています。彼らは所属する組織の中で、経験とスキルを生かし、プロジェクトや日常業務の効率的な遂行に貢献することが求められます。

そのためには、状況分析能力や課題解決能力が必要です。研修では、具体的な問題解決の手法やプロジェクト管理スキルの強化に重点を置き、中堅社員がより効果的に仕事を進められるようにします。

さらに、異なる部門やチームとの調整を必要とする業務において、全体を俯瞰して調整する能力も重要です。限られたリソースの中で最大の成果を生むための優先順位付けや、リスク管理の手法を習得することが大切です。

コミュニケーションのパイプ役

組織内のさまざまなレベルや部門間でのスムーズな情報伝達は、中堅社員のもう1つの重要な役割です。

彼らはしばしば、上司と部下、異なるチーム間をつなぐコミュニケーションの中心的存在となります。優れたコミュニケーション力は、組織全体のパフォーマンス向上に不可欠であり、問題の早期発見と解決にも寄与します。

研修では、効果的なコミュニケーション技術や、他部署との連携を円滑にするためのネットワーキングスキルを磨くことに焦点を当てます。

具体的には、アクティブリスニングやフィードバック技術などを習得し、対話の質を高め、信頼関係を築く力を養います。

後輩の指導育成役

中堅社員が後輩を指導・育成する能力は、組織の人材開発に大きく寄与します。彼らの指導力やフィードバックの質が、若手社員の成長速度を大きく左右します。

中堅社員は単なる上司としてだけでなく、メンターやコーチとしての姿勢も求められます。研修では、コーチングスキルやメンターシップの手法を学び、後輩の育成に積極的に関わるためのスキルを身に付けます。

具体的な指導方法や、個々の成長ステージに合わせたアプローチ法など、実践的な技術も重視されます。これにより、若手社員のポテンシャルを最大限に引き出し、組織全体の成長につなげます。

上司の補佐役

中堅社員は、上司のビジョンや指示を理解し、それをチーム内で実現するための補佐役としても重要です。彼らは、上司の意図をくみ取り、チームがそれに沿って効率的に行動できるようサポートします。

研修では、ビジョンを具体的な行動に落とし込むための戦略的思考力や、上司との効果的なコミュニケーション技術を醸成します。また、上司と効果的に協力し、チーム全体の動きをコントロールするバランス感覚も重要です。

組織の目標を深く理解し、それを達成するために必要なアクションプランを策定し実行する力を養うことが目標です。

職場の雰囲気づくり

職場の雰囲気や文化は、社員の働き方やモチベーションに大きな影響を与えます。中堅社員は、自らが模範となり、職場のポジティブな雰囲気づくりに寄与することが期待されます。彼らの行動や振る舞いが、職場の文化に与える影響は計り知れません。

研修では、社員同士の良好な関係を築くためのヒューマンスキルや、組織の文化をポジティブな方向に導くためのリーダーシップスキルを強化します。

具体的には、職場の士気を高めるアプローチや、チームビルディングの方法を学び、全体の雰囲気を良好に保つ技術を身に付けます。これにより、職場の生産性を向上させ、組織全体の活力を維持する力を養います。

中堅社員研修では、これら5つの役割に対する理解と実践力を高めることで、組織の中核を成す中堅社員を育成し、企業全体の成長を促進します。これらのスキルや知識は、中堅社員一人一人の成長にとどまらず、組織全体の力を高めることにつながります。

中堅社員研修のポイント・おすすめテーマ

中堅社員研修の成功には、ポイントを押さえ、適切なテーマ設計をすることが重要です。ここでは、中堅社員研修を企画する際に考慮すべき重要なポイントと、おすすめのテーマについて詳しく解説します。

自身の強みを理解し、期待役割を遂行する

中堅社員として期待される役割を認識し、自身の強みや特徴を生かした効果的な対⼈関係・コミュニケーション・リーダーシップ発揮のヒントを得ることが重要です。

そのための「場」と「道具」を提供することが求められます。研修では、今後のアクションプランも検討することをおすすめします。

おすすめのテーマ・取り組み内容:

- 期待役割の理解をするための「場」の提供:中堅社員が自身に期待される役割を理解し、実践に移すためには、研修の実施が最適です。日常の業務から離れ、立ち止まって内省することが重要です。

また、中堅社員が所属する組織により、講師からの伝え方や具体例をカスタマイズしながら伝えることが効果的です。LDcubeでは、社内講師で実施可能な中堅社員研修プログラムのノウハウをご提供します。

- 自己理解と他者理解を深めるための「道具」の提供:

中堅社員が期待される役割を遂行するためには、深い自己理解を通じて自身の強みを把握し、職場で生かすことが重要です。

また、ヒューマンスキル(対人関係能力)を発揮するためには、効果的な他者理解も欠かせません。LDcubeでは、自己理解と他者理解を深める「道具」をご提供します。

必要な知識・スキルを学習する

中堅社員が職場でもう一段高いレベルで業務を遂行できるようになるためには、「知らないからできない」ことを減らしていくことが重要です。

また、上司の補佐役として視点・視座を高めるために、経営の全体像や財務知識の習得も重要です。日々の業務によりお金がどのように動くのか、数字の意味合いなどを理解することが求められます。

おすすめのテーマ・取り組み内容:

- eラーニング学習:

必要な知識を高品質なコンテンツで学習できることが、eラーニングのメリットです。中堅社員は職場で中核的な役割を果たしていることから、いつでもどこでも学べることもメリットといえます。コンテンツは、中堅社員の学習に最適化されたもの(パッケージ)を導入することがおすすめです。

- 経営・財務視点の強化:

経営・財務視点の強化は、単に会計知識を学習するだけでは不十分といえます。なぜなら、日々扱う数字は「経営活動」の中で動く、生きた数字であるからです。

従って、経営活動の流れの中で財務感覚を養うことが、理想的といえます。

ヒューマンスキルを磨く

中堅社員が期待される役割を果たすためには、ヒューマンスキル(対人関係能力)のさらなる向上が欠かせません。

対人関係能力を鍛えるためには、自身の「柔軟性」を向上させることが重要です。自身の考え方や行動の「クセ」「こだわり」に気付き、知らず知らずに取っていた「非生産的」な考え方や行動をできるだけ減らしていくことが求められます。

おすすめのテーマ・取り組み内容:

- 思考の柔軟性のカギは「レジリエンス」:

思考・考え方の柔軟性を鍛えるには、レジリエンス力の啓発がおすすめです。

レジリエンス力を啓発することで、困難や逆境を乗り越え、自身の成長につなげる柔軟な思考力が身に付きます。

中堅社員は職場の中核メンバーとして、日々タフな仕事に取り組みます。自身が逆境を乗り越える経験を積むことは、後輩育成や将来的な部下育成にも役立ちます。

- 行動の柔軟性のカギは「セルフエスティーム」:

行動の柔軟性を鍛えるには、セルフエスティーム(自己肯定感)の概念を理解し、習得することがおすすめです。セルフエスティームが低下すると、他者を攻撃したり、ごまかしたりといった非生産的な「防衛」行動を取ると考えられています。

自身のセルフエスティームのメカニズムを理解し、さらには上司や後輩など、職場メンバーのセルフエスティームにも配慮した行動が取れると良いでしょう。

中堅社員研修を成功させるためには、これらのポイントを押さえることが大切です。適切なテーマ設定と効果的なコンテンツが、受講者の成長を促進し、組織全体の活力を高めることにつながります。

中堅社員研修の実施形式と実施リソース

中堅社員研修を効果的に行うためには、適切な実施形式と実施リソースを選ぶことが重要です。それぞれの形式には特有のメリットとデメリットがあり、研修の目的や中堅社員の現状に応じた選択が求められます。

ここでは、いくつかの代表的な選択肢について解説します。

集合研修(短期集中型)のメリット・デメリット

集合研修は、1日~数日にかけて集中して行われる研修形式です。この方法の最大のメリットは、密度の高い学びを短時間で提供できる点にあります。

一堂に会することで、参加者間のネットワーク構築や相互刺激が生まれやすく、グループディスカッションを通じた深い学びが期待できます。

しかし、短期集中であるために、業務との両立が難しいケースや、一時的な知識増強で終わってしまう可能性があります。研修後のフォローアップが重要です。

インターバル型研修(半日×複数回)のメリット・デメリット

インターバル型研修は、研修を複数回に分けて行う形式です。この方法は、拘束時間が短く業務との両立がしやすいこと、2回目・3回目はオンラインで実施することも多いことなど、参加者にとって負担が少ないのが利点です。

また、学んだ内容をすぐに実務に生かし、次回研修でフィードバックを受けることで、実践力が高まりやすい特徴があります。ただし、次回研修までの実践期間において、参加者のモチベーションを持続し、フォローする工夫が必要です。

eラーニングやLMS・学習プラットフォームを活用したハイブリッド型

eラーニングやラーニングマネジメントシステム(LMS)、学習プラットフォームなどを活用したハイブリッド型研修は、オンラインとオフラインを組み合わせた柔軟な形式です。

この形式は、社員が自分のペースで学習でき、時間や場所に制約されないという大きな利点があります。

特に、テクノロジーを駆使することで、多様なコンテンツを提供しやすい点が魅力です。ただし、参加者が孤立しやすいため、適切なフォロー体制の整備が不可欠です。

ケーススタディー・実務課題持ち寄り型

ケーススタディーや実務課題を持ち寄る形式の研修は、現場の実践に直結した学びを促す方法です。実際の業務で直面する課題を題材にすることで、学んだ内容がすぐに現場で生かされる利点があります。

参加者同士が現状の課題を共有し、解決策を議論することで、現場目線の実務的なスキルが培われます。デメリットとしては、準備に時間がかかることや、参加者の積極性が結果に直結するため、十分な事前説明と動機づけが必要となります。

社内講師型(内製化)と外部講師型の違い

研修を実施するにあたり、社内講師と外部講師という選択肢があります。

社内講師は、社内文化や業務内容を熟知した者が研修を担当するため、参加者にとっても受け入れやすく、より具体的な知識の共有が可能です。しかし、準備と運営に社内リソースを多く割く必要があります。

一方、外部講師は、専門知識や最新のトレンドを持ち込み、新鮮な視点での学びを提供できますが、企業文化へのフィットや、内容のカスタマイズが課題となることもあります。

研修の形式は、企業の目的や人材育成の方針に応じて適切に選択し、組み合わせることが大切です。それによって、中堅社員が持つポテンシャルを最大限に引き出し、組織全体の活性化を図ることができます。

中堅社員研修の成功を左右する3つの設計ポイント

中堅社員研修を効果的に実施し、その成果を最大化するためには、研修の設計が非常に重要です。ここでは、研修の成功を左右する3つの設計ポイントについて詳しく説明します。

上司・現場を巻き込んだフォロー体制

中堅社員研修の成果を定着させるためには、研修後の段階で上司や現場がどのようにフォローを行うかが重要です。研修で学んだ内容を実務に反映し、中堅社員が新たに習得したスキルや知識を実際に活用できるようにするためには、上司やチームメンバーの理解と協力が必要です。

そのため、研修プログラムには、上司が学習内容を確認し、実践の場を提供するための仕組みを組み込むことが推奨されます。また、定期的なフィードバックセッションを設け、学んだ内容がどのように生かされているかを双方で確認し合うことも有効です。

評価・昇格制度との連動

研修が持つ影響力を最大限に活用するためには、学んだ内容が社員の評価やキャリアの進展にどのように結びつくかを明確にすることが必要です。研修で習得した能力やスキルがどのように評価されるかを事前に伝えることで、社員の動機づけを高めることができます。

さらに、これらのスキルが昇進や昇格にどう影響するのかを具体的に示すことで、研修に対する真剣度が向上します。研修の成果を日々の業務評価だけでなく、将来的なキャリアプランにも反映させることが重要です。

研修内容の定着施策

研修で身に付けたスキルや知識を長期間にわたって活用するためには、習得内容の定着が不可欠です。研修終了時には、具体的な行動計画を立てることで、学んだことをどのように業務に適用するかを明確にします。

これには、個別の目標設定や、進捗を確認するための定期的なチェックなどが含まれます。また、数ヶ月後にフォローアップ研修を実施することで、知識やスキルのリラーニングを図るとともに、実施状況を確認し、軌道修正を行います。

これにより、研修で得たものが一過性のもので終わらず、着実に職場での成果につながっていくことが期待できます。

このように、上司と現場を巻き込んだ体制、評価制度との連動、そして定着施策の3つのポイントに注目しながら中堅社員研修を設計することで、研修の効果を持続的に高めることができます。これにより、中堅社員研修がより効果的なものとなるでしょう。

中堅社員研修のよくある課題と解決策

中堅社員研修は組織の成長や社員のキャリアアップに不可欠な一方で、さまざまな課題を抱えることが少なくありません。この章では、中堅社員研修における一般的な課題とその解決策について詳しく探ります。

「やらされ感」を防ぐための仕掛け

中堅社員研修が参加者にとって意義のあるものと感じられなければ、ただ研修を「受けさせられている」といった“やらされ感”が生じてしまいます。この感覚は、学習効果を著しく低下させかねません。

解決策として、研修内容を社員自身のキャリアゴールと結びつけることが重要です。これには、事前に参加者と面談を行い、研修の目標を個々のキャリアパスと連動させる工夫が有効です。

また、実践的な課題解決型の演習や、社員が自らの課題を持ち寄って議論するケーススタディーを取り入れることで、参加者の主体的な学びを促します。

「業務との両立」を可能にするスケジュール設計

中堅社員は通常、日々の業務で多忙を極めています。そのため、研修と業務をどのように両立させるかが大きな課題となります。これに対する解決策の1つが、研修のスケジューリングを工夫することです。

例えば、繁忙期を避けて研修期間を設定したり、数時間単位のモジュールに区切ったインターバル型の研修を導入したりすることが挙げられます。

また、eラーニングや学習プラットフォームを積極的に活用し、社員が自分のペースで学習を進められるようにすることも、業務と学習のバランスを取る上で有効です。

「内容が形骸化」しないための実務連動性

研修内容が実務と乖離していると、その内容が形骸化し、研修後の実践につながらないことがあります。これを防ぐためには、研修内容を実務に直結させる工夫が求められます。

具体的には、現場の実務課題を元にした課題解決型のワークショップを行ったり、研修後に実務で使用できるツールや手法を紹介したりすることが効果的です。

また、研修で得た知識やスキルを業務に反映させるためのフォローアップ制度を設け、定期的に研修内容の定着度を確認するプロセスを設けることも重要です。これにより、研修の成果が実務で発揮され、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

以上のように、中堅社員研修にはさまざまな課題が存在しますが、それぞれに対して適切な解決策を講じることで、より効果的な研修プログラムを実現できます。

企業はこれらの課題を意識し、研修の設計と運営に工夫を凝らすことで、中堅社員の能力を最大限に引き出すことが可能となるでしょう。

中堅社員研修の費用感と相場

中堅社員研修を実施する際には、実際の費用感や相場を押さえておく必要があります。

中堅社員育成費用を効率的に活用するためには、さまざまな研修タイプがどのような費用構造になっているかを理解することが重要です。研修の実施形式によって費用の相場や内訳は大きく異なり、それぞれに特徴があります。

ここでは、主要な研修実施形式別の費用相場と、費用に影響する要素について解説します。

集合研修(対面型)にかかる具体的な費用

集合研修は、講師を招いて社内や貸し会議室などで実施する従来型の研修スタイルです。集合研修の費用相場は、1日当たり80万~150万円が一般的ですが、実際にはさまざまな費用が発生します。

主な費用項目としては、研修講師への謝礼(講師のレベルや知名度により10万円〜50万円程度)、会場費用(自社施設利用なら不要、外部施設なら1日10万円〜20万円程度)、教材費(1人当たり数千円~1万円)に加え、参加者や講師の交通費・宿泊費(遠方からの参加者がいる場合)、昼食代などが発生します。さらに、プロジェクターやマイクといった備品・設備のレンタル費用も必要になることがあります。

集合研修は、対面での直接的なコミュニケーションやグループワークが可能というメリットがある一方で、総合的なコストは他の研修タイプと比較して高くなる傾向にあります。

オンライン研修の費用

オンライン研修は、ZoomやTeamsなどのWeb会議システムを活用した研修形式です。費用は集合研修よりも低く抑えられることが多く、講師料を中心に1日当たり30万円〜60万円程度が一般的です。

オンライン研修の最大のメリットは、会場費、交通費、宿泊費、食費などの付随コストが大幅に削減できる点です。また、地理的な制約がなくなるため、複数拠点の社員が同時に受講できることもコスト効率を高めます。

一方、オンライン研修は安定したインターネット環境やWebカメラ、マイクなどの機材準備が必要です。また、対面研修と同等の効果を得るためには、オンライン環境に適したカリキュラム設計や、オンラインでのファシリテーションスキルを持つ講師の選定が重要になります。

eラーニングの費用

eラーニングは、受講者が自分のペースでオンライン教材を学習するスタイルの研修です。費用相場は、一般的に1人当たり1~2万円程度となりますが、導入形態によって大きく異なります。

eラーニングの費用構造は、初期導入費用(システム構築費、カスタマイズ費用など)と、ランニングコスト(ライセンス費用、コンテンツ更新費用など)に分かれます。クラウド型の場合は、利用人数に応じた月額または年額のライセンス費用が継続的に発生します。

導入規模が大きいほど1人当たりの費用は下がる傾向にあり、数百人規模の利用であれば1人当たり年間5000円〜1万円程度で運用できるケースも多くあります。一方、自社専用にカスタマイズする場合は数百万円の初期費用がかかることもあります。

eラーニングは、場所や時間の制約がなく柔軟に学習できるため、継続的な運用を考えると長期的にコスト効率の高い選択肢になりえます。

公開研修(スクール型)の費用

公開研修(スクール型)は、研修会社が主催する研修に社員を参加させる形式です。費用相場は1人当たり5~10万円程度が一般的で、宿泊を伴う合宿型の研修となると30~50 万円程度となり、内容や期間によって変動します。

公開研修のメリットは、1名から参加できるため少人数の教育に最適な点と、他社の参加者との交流により人的ネットワーク構築の機会が得られる点です。また、特定のスキルや知識に特化した専門的な研修を受けさせたい場合や、社内に類似の研修ノウハウがない場合に効果的です。

費用面では、参加人数に応じて明確な予算管理ができる反面、多くの社員が参加する場合は総コストが高くなる可能性があります。そのため、公開研修は全社一斉に研修を行うというよりは、選抜された社員や特定のスキルが必要とされる部門の社員への教育として活用されることが多いでしょう。

研修の実施形式によって費用構造や相場が異なるため、自社の中堅社員育成の目的や予算に応じて最適な研修形態を選択することが重要です。

▼研修実施に伴う費用については下記で詳しく解説しています。

⇒研修実施に伴う費用とは?外部講師から内製化する相場まで徹底解説!

LDcubeが提供する、中堅社員研修に効果的なプログラム

LDcubeは、中堅社員研修に活用できる、さまざまなプログラムやツールを提供可能です。

研修形式をはじめとしながらも、eラーニングやシミュレーション学習を通した研修の前・中・後のデザインが可能です。また、LDcubeが提供する研修ツールを自社の社内研修で活用いただける「研修の内製化支援」も実施しています。ここでは、それぞれを紹介していきます。

中堅社員研修(期待役割の理解・後輩指導)

研修形式で、中堅社員に合わせた研修プログラムを提供します。

これまでも述べた通り、中堅社員には以下の5つの役割が期待されています。

これらの期待される役割を理解し、実践での活用につなげるようにします。

また、これらの役割を実際に発揮するための「道具」を提供します。

LIFO®(ライフォ)と呼ばれる、「自己理解」と「他者理解」を深め、一人一人の強みや特徴を生かすための自己診断ツールです。LIFOを活用することで、5つの役割に共通する「人とうまく協働する」ためのコミュニケーション力が磨かれます。

▼詳しくは以下をご覧ください。

⇒LIFOプログラムを活用したレシピ中堅社員(後輩指導)研修

▼LIFOについての詳細は、以下資料を無料でダウンロードできます。

中堅社員向けパッケージeラーニング

中堅社員がさらなるレベルアップをするためには、必要な知識を身に付けることが重要です。LDcubeでは、中堅社員向けにパッケージ化されたeラーニングコースを提供することができます。

■ 中堅社員向けパッケージeラーニングの概要:

目の前の仕事だけでなく、上司と後輩つなぎ役として非常に重要な役割を任される中堅層は「お客さま」「上司」「後輩」全てのパイプ役としてコミュニケーションや交渉、会議手法などさまざまな知識・スキルが求められます。さらなる高みへぜひ活用してください。

■ 課題・学習ニーズ:

先輩・後輩のパイプ役として知識を身に付けたい

上司を支え、チーム運営の中心としてさらにスキルを磨きたい

■ パッケージのねらい:

洗練された後輩指導について知識を習得する

会議進行のスキルを身に付ける

コミュニケーションについてブラッシュアップする

■ コース詳細:

▼詳しくは以下をご覧ください。

⇒中堅層パッケージ【パッケージeラーニング】

経営シミュレーション学習

LDcubeでは、経営シミュレーション実践型eラーニング「Biz-Ex」を提供しています。

Biz-Exで実践的に学習することで、経営的目線を学習することができ、財務の知識も楽しく身に付きます。中堅社員にとっては、視野を広げ、視座を高めるために効果的なツールとなります。

Biz-Exは、マーケット分析力・経営分析力・戦略的思考力をシミュレーションで開発できる実践型eラーニングです。

■ Biz-Exの特徴:

会社経営を疑似体験:経営シミュレーション実践型eラーニング(社長の立場で6年間)

月1回のオンラインコーチング:期間はご要望に応じてカスタマイズします

経営人材のアセスメント:個人レポートの提供が可能です

▼詳しくは以下をご覧ください。

⇒Biz-Exサービスページ

レジリエンス研修

中堅社員には、思考の柔軟性を高め、困難な状況を乗り越える力を養うことが重要です。そのときに必要となるスキルが、レジリエンスです。

そして、レジリエンス研修の効果を最大化するのであれば、レジリエンス啓発プログラム『SBRP』がおすすめです。SBRPはStrength-based Resilience Programの頭文字を取ったレジリエンスプログラムの名称です。

『SBRP』は、認知行動療法の分野で有名なアルバート・エリス博士とアーロン・ベック博士のABC 理論や、ポジティブ心理学の分野のマーティン・セリグマン博士とクリストファー・ピーターソン博士が開発したキャラクターストレングス(VIA)の理論に基づいて開発されたプログラムです。

思考の柔軟性を身に付けることで困難な状況を打破し、VIAの活用によって感情のコントロールを行うことでポジティブ感情を育めるようになります。

新しいことや困難な状況を目の前にしたときに一歩前に踏み出す能力が身に付けられるため、レジリエンス向上に役立ちます。

中堅社員は自身のレジリエンスを高めるだけでなく、思考の柔軟性を高める訓練をしておくことで、後輩の思考の柔軟性を啓発するアプローチが可能となります。

▼レジリエンス研修については、以下で詳しく紹介しています。

⇒レジリエンス研修とは?実施で得られる効果と具体的な内容を解説!

セルフエスティーム研修

中堅社員が高いセルフエスティームを維持することは、職場の生産性向上に大きな影響を与えます。

高いセルフエスティームを持つ人は、より責任のある自律的な仕事を求め、実際にそのような仕事に就く傾向が見られます。

また、高いセルフエスティームは人間関係の質を向上させるため、職場での社会的ウェルビーイング(良好な状態)を高めます。結果として、同僚や上司からのサポートを引き出し、仕事の成功につながると考えられています。

逆にセルフエスティームが低い場合には、以下のような影響が考えられます。

【セルフエスティームの低さが仕事に与える影響】

自己防衛的な行動:

セルフエスティームが低い人は、失敗を恐れて自己防衛的な行動を取る傾向があります。課題への取り組みを避けたり、新しいチャレンジを回避したりすることにつながります。職場からの離脱:

セルフエスティームが低い人は、否定的な評価を避けるために、職場から離脱する可能性が高くなります。欠勤の増加、生産性の低下、離職率の上昇などとして表出します。

以上のように、セルフエスティームの高低は、仕事のパフォーマンスや職場での適応に大きく影響を与える重要因子であるといえます。

▼セルフエスティームについては、以下で詳しく解説しています。

⇒セルフエスティーム(自尊感情)とは?

▼ 自己肯定感を高める方法については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒自己肯定感を高める7つの方法とは?低い部下をケアするポイントと合わせて解説!

▼セルフエスティームを高めるための研修プログラムについては下記ページで紹介しています。

⇒HEP(ヒューマン・エレメント・プログラム)

導入企業の成功事例

LIFOを主任向け研修に活用し次世代リーダー育成を進めた事例

株式会社フジマート四国様 LIFO導入事例

◆事例サマリー

導入前の課題: 成長のきっかけとなる共通言語の構築

親会社である株式会社フジで人材育成業務を担っていた際、「何をすればよいのか分からない」という状況に直面しました。当時、社員の成長を支援するための明確な方法が分からず、多くの課題が存在していました。

しかし、「SDS(セルフエスティーム・ディベロップメント・セミナー)」という公開講座を受講し、自己理解の重要性に気付きました。当社の人財育成においてもこの経験を生かし、社員が自分の強みを再認識できる共通言語を構築したいと考えました。社員が自信を持って業務に取り組める環境を提供することは、人材育成上の重要な課題であると認識しました。

(現在、SDSは「HEP(ヒューマン・エレメント・プログラム)」と名称が変わっています)

出会いと導入の決め手: LIFOを選んだ理由

LIFO(Life Orientations)の導入は、その「分かりやすさ」と「強みに焦点を当てた内容」が決め手となりました。特に若手社員に適しており、彼らが自分の強みを理解し成長するための基盤を作れると考えました。

従来の研修では弱点克服に重きが置かれていましたが、LIFOは強みを生かすアプローチを採用しており、現代の若手社員にとって効果的です。ヒューマンスキルの向上が必要な環境の中で、LIFOは若手社員が成長し、将来的には次世代の育成を担える人材になる手助けになると考えました。

展開ステップと取り組み: 共通言語でコミュニケーションを活性化

管理部門においてLIFOを共通言語として活用し、自己理解と他者理解を促進しました。特に店長本部社員研修や主任研修でLIFOプログラムを導入し、職場での共通言語化を目指しました。この取り組みを通じて、強みを生かす文化が徐々に浸透しています。LIFOは自己理解を基に業務に生かすことが可能で、「強みの過剰使用」を避けるため、定期的にスコアを測定し、内省を促しています。

導入後の感想・成果: 離職率の改善とコミュニケーションの向上

LIFOの導入は、職場でのコミュニケーションの質を向上させ、自己肯定感を高める組織文化を醸成しました。特にフィードバック時に強みに焦点を当てることで、ポジティブでアサーティブな指導が可能となりました。一方で、マネジャー層においては、行動スタイルの特徴に偏りが見られ、今後は特定のスキルを効果的に発揮できる人材の育成が求められます。内製による研修実施が定着し、講師自身が実体験を交えた研修が高い効果を上げています。新入社員研修による過去の離職率改善の成功を生かし、若手社員向けLIFO研修も計画しています。

課題と今後の展望: 行動変容の促進と心理的安全性の確立

研修後の行動変容を促進し、社員が内省を繰り返すための仕組みが必要です。心理的安全性が高い職場を目指し、LIFOやHEPを活用してマネジャー層の行動変容を促します。また、ジョブローテーションを活用し、多様な経験を積む機会を提供します。組織全体で強みを生かし合い、共通言語に基づいた人材育成を推進し、より良い職場環境を築くことを目指します。

▼インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒株式会社フジマート四国様LIFO・HEP導入事例

若手・中堅社員にセルフエスティームを活用したキャリア研修を実施した事例

社員数: 7000名以上

事業:住宅メーカー

導入前の課題

自律した個人として活動していくための姿勢と能力の向上が求められている

業界が成熟化し競争関係が激化していく中で、経営改革、組織改革が不可欠となっており、社員一人一人も組織内外の環境変化を受け止め、会社や周りに依存するのではなく、自己責任の意識を持って、自律した個人として活動していくための姿勢と能力の向上が求められていました。

制度としても職務能力・役割・成果を人事制度の軸として活動していくため、自律型人材の育成とキャリア構築を重要視することとなりました。そのために、従来「10年目」社員に実施していたキャリア自律研修を「7年目」社員の実施に変更しました。

また、キャリア自律研修の前段階で自分を見つめ直す機会が必要という課題感もありました。自社の3年目社員は壁にぶつかる時期といわれており、重要な仕事を任されることも増え、見える景色も変わってきます。

しかし日々の多忙な業務の中で、自己理解や振り返りなどの時間を取ることなく過ごしてきた社員が多かったことから、節目の3年目に「自律の促進と組織の中での自分の在り方を見直す」機会として、「セルフエスティーム向上」をテーマに導入しました。

取り組みの詳細

キャリアを考える節目にセルフエスティームの理解となりたい姿の検討と行動指針を考える

組織の中での自分の在り方を見直し、今後の自分のなりたい姿を考えるためには、スキル習得も必要ですが「自己理解」が非常に重要です。

ありのままの自分に気付き、自己概念の変革と拡大を図っていきます。

また自分のこだわりが対人行動や対人感情にどのように影響しているかを知り、今後、人とどのように関わっていくかを考えるきっかけにもしています。

セミナー前半は、対人行動・対人感情・自己概念とじっくり自分と向き合って内省を深めます。後半は自分自身への恐れや不安から逃れるためにやってしまう防衛行動を知り、セルフエスティームの高いときと低いときの違いについて実習を通じて体験し、セルフエスティームの重要性を理解して、自分がなりたい姿の検討と具体的な行動指針を考えていきます。

『自己開示』と『相互支援』をキーワードに、話しやすく参画しやすい雰囲気を演出しています。

トレーナーが教えるプログラムではなく自分で考えるプログラムの特徴も踏まえて、「研修」ではなく、「セミナー」と呼んで全社展開をしています。

新卒入社3年目総合職の必須講座として位置付けているので、最初は受け身的に参加している人も、教えられる講座でないと分かって参画面での変化が表れてきます。

コロナ以前は2泊3日の合宿形式でしたが、コロナ禍でオンライン形式に変更してからは2日間のカリキュラムで社内トレーナーが実施し、年間300名程度が受講をしています。

トレーナーの人事異動もあるため、プログラムの円滑な実施とトレーナーのスキルアップのために定期的に社内トレーナー養成(HEPライセンス取得)も行っています。

導入後の成果

3年目という節目に自分を見つめ直す研修は役立つという声が多く、

セルフエスティームが共通言語になっている

受講者からは、「3年目というと責任感や指導力を求められると同時に、知識や能力を伸ばしていくことも考える時期で、立ち止まって自分自身と向き合う機会を得て、改めて目標を立てそれに向かってどうすべきかを深く考えることができた」という振り返りをよく聞きます。そして、後輩にも受講を推進したり、セミナーの継続を希望したりする声も事務局に届きます。

導入から15年以上継続し、これまで5000名以上がこのプログラムを受講しました。

その結果"セルフエスティーム"が社内の共通言語になってきています。

また、チームリーダーになるメンバーも増え、学びを仕事に生かして活躍しています。副次的効果として、導入前に比べると若年層の離職率の低下が確認できています。

対面でもオンラインでも同様の成果が出せるプログラムなので、環境変化に合わせて取り組みを継続されています。

まとめ|中堅社員研修は“組織の中核人材”を育てる投資

中堅社員研修とは?役割・目的・成功させるポイントを徹底解説!について紹介してきました。

中堅社員研修とは?なぜ今、重要視されるのか

中堅社員研修で啓発すべき5つの役割

中堅社員研修のポイント・おすすめテーマ

中堅社員研修の実施形式と実施リソース

中堅社員研修の成功を左右する3つの設計ポイント

中堅社員研修のよくある課題と解決策

中堅社員研修の費用感と相場

LDcubeが提供する、中堅社員研修に効果的なプログラム

導入企業の成功事例

中堅社員研修は、企業の短期的・中長期的な業績に直結する重要な取り組みです。

中堅社員は、基礎業務能力を持ち、組織内の中継役や若手のロールモデルとして重要な存在です。彼らの定着率向上や次世代リーダー育成が研修の背景にあり、リーダーシップやマネジメントスキルの向上が求められています。研修を通じ、役割転換を支援し、組織全体の能力向上を目指します。

そして中堅社員研修においては、仕事の推進役としての効率的な業務遂行力、コミュニケーションのパイプ役としての情報伝達能力、後輩の指導育成、上司の補佐役としてのサポート力、職場の雰囲気づくりの5つの役割を啓発します。これにより、組織の成長と活力を支える中堅社員の成長を促進します。

さらに、中堅社員研修の成功には、上司含む現場のフォロー体制、評価・昇格制度との連動、研修内容の定着施策が重要です。上司の理解が成果定着を促進し、研修が評価に直結することで社員の意欲は高まります。また、実務に連動させた研修内容とフォローアップ制度の導入が、具体的な成果へと結びつけます。

株式会社LDcubeは、LIFOやSBRP、そしてHEPといったプログラムを活用した中堅社員向けの集合研修・オンライン研修に加え、研修の内製化支援サービスを提供しています。さらに、研修を「やりっぱなし」にせず、学びを定着させるためのeラーニングの提供や経営シミュレーション「Biz-Ez」といったサービスも提供可能です。

ぜひ、貴社の状況に合わせて、効果的な育成プログラムのデザインをしてみてください。

無料のデモ体験会や個別相談会も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼関連資料はこちらから

▼関連記事はこちらから