研修は意味ないと言われる理由とは?5つの原因と効果的な改善ポイントを解説!

「研修会を実施しても効果が見えない」「受講者から意味がないと言われる」このような悩みを抱える人事担当者や経営者の方は決して少なくありません。実際、多くの会社で研修に対する「意味がない」という声が上がっており、せっかく時間と予算をかけて実施した研修が期待した成果を生まないケースが頻発しています。

しかし、研修そのものが意味のないものではありません。問題は研修の設計や実施方法にあることがほとんどです。受講者の心に響かない研修には共通する原因があり、それらを理解して適切な改善策を講じることで、研修を組織にとって価値ある投資に変えることができます。

本記事では、研修が「意味ない」と言われてしまう5つの根本原因を詳しく分析し、それぞれに対する具体的な改善策をご紹介します。さらに、研修効果を継続させるためのフォローアップ体制についても解説します。人材育成に真剣に取り組む皆さまにとって、必ず参考になる内容となっています。

▼研修設計や効果的なやり方については下記で詳しく解説しています。

▼研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

学習設計されていない研修は意味がない

研修の真の価値は、受講者の行動が実際に変わることにあります。しかし、多くの組織で実施されている研修は、学習設計が不十分なため期待する効果を生み出せていません。

研修の目的は受講者の行動変容

研修の最終目的は、受講者が新しい知識やスキルを身に付けるだけでなく、それを実際の業務で活用し、行動を変えることです。行動変容とは、研修で学んだ内容を職場で実践し、以前とは異なる方法で業務に取り組むようになることを指します。

従来の研修では、知識の伝達に重点が置かれがちでした。しかし、知識を覚えただけでは、実際の業務改善や成果向上にはつながりません。受講者が学んだ内容を「知っている」状態から「できる」状態、そして「継続してやっている」状態へと段階的に変化していくことが重要です。

行動変容につながる設計がなければ意味がない

行動変容を実現するためには、研修の企画段階から体系的な学習設計が必要です。効果的な学習設計には、事前の現状把握、実践的な学習内容、職場での実践支援、継続的なフォローアップという要素が含まれます。

これらの要素が欠けた研修では、受講者は一時的に新しい知識を得ても、職場に戻ると元の行動パターンに戻ってしまいます。結果として「研修を受けたが何も変わらない」という状況が生まれ、研修は意味がないものと評価されてしまうのです。学習設計なくして、真に価値のある研修は実現できません。

▼行動変容につながる研修設計については下記にまとめています。

多くの研修は意味がないという実態(調査結果)

現在、多くの組織で研修の効果に対する疑問の声が高まっています。

65%の組織が人材育成施策の効果を感じていない

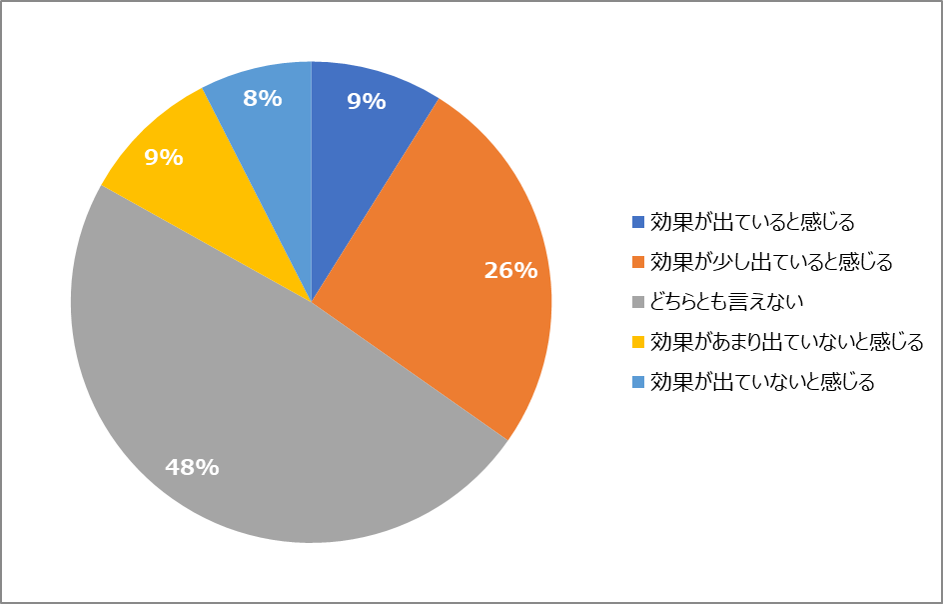

(「現在の人材育成施策の効果について教えてください。」への回答結果グラフ)

弊社が実施した人材育成に関する調査によると、研修などの人材育成施策を実施している組織の65%が、その効果を実感できていないという実態が明らかになっています。この背景には、前年踏襲の研修計画と実施、研修体系に基づいて研修を行うことが目的化していることなどが影響していると考えられます。

特に問題となるのは、本調査は2年連続で実施しておりますが、効果を感じていない組織の割合が65%前後で推移していることです。つまり、効果を感じないのにやり続けているということです。研修は実施することが目的化しやすい施策の1つですが、その効果を検証し、しっかりとPDCAを回していくことが必要です。

研修の目的が教育体系に沿った研修実施になっている

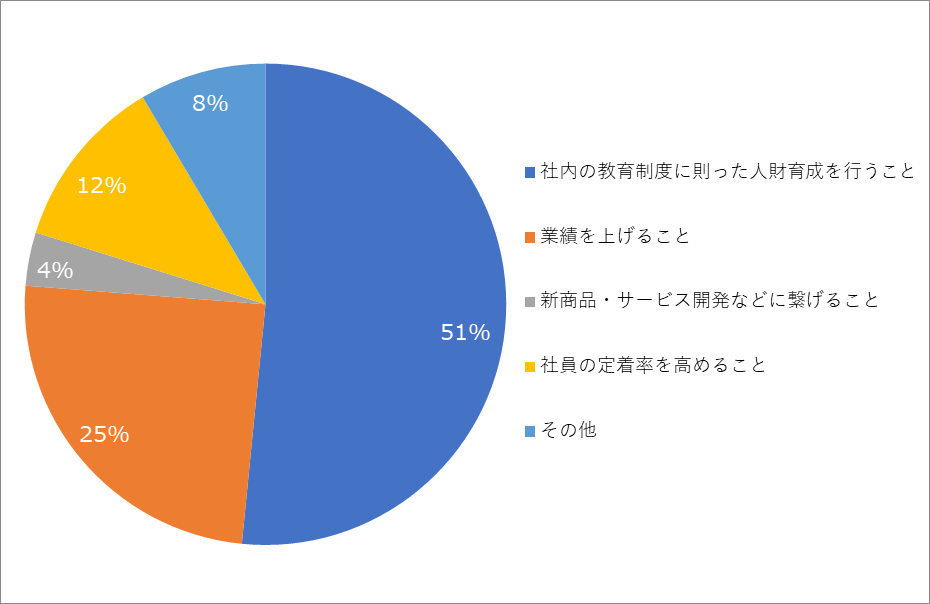

(「貴社で研修を実施する際、その目的は何ですか。」への回答結果グラフ)

弊社が実施した調査によると、51%の組織では、研修を実施する目的は「教育制度に則った人材育成を行うこと」と回答しています。つまり、年次研修計画に基づいて機械的に研修が実施されています。新入社員研修、中堅社員研修、管理職研修といった階層別の教育体系は重要ですが、それが目的化してしまうと本来の効果は期待できません。

「毎年実施している研修だから」「他社でも行っている内容だから」という理由で研修を継続することで、現場の実際のニーズや課題から乖離した内容となり、行動変容も意識されず意味のない研修になってしまう可能性が高くなります。

研修が意味ないと言われる5つの根本原因

研修が意味ないと評価される背景には、構造的な問題が存在します。これらの根本原因を理解することが、効果的な研修設計の第一歩となります。

|

研修が意味ないと言われない為に必要な要素

効果的な研修を実現するためには、従来の手法を見直し、新しい要素を取り入れることが必要です。

|

意味ない研修と言われないための学習設計

効果的な研修を実現するには、体系的な学習設計プロセスが必要です。以下の8つのステップを順次実行することで、受講者の行動変容を促進できます。

|

意味ない研修を卒業するための効果測定

研修の真の価値を証明し、継続的な改善を図るためには、体系的な効果測定が不可欠です。

|

▼研修の効果測定については下記に詳しくまとめています。

意味ない研修を卒業するための施策

研修の根本的な改善を実現するためには、個別の研修改善だけでなく、組織全体での取り組みが必要です。

|

研修を意味あるものにするために提供できるもの

研修を意味あるものにするためには、さまざまな要素が必要です。以弊社が提供できる内容について説明します。

|

意味ある研修を展開している支援事例

背景・課題:

リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。

また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。

LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:

その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。

これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。

また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。

LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。

社内展開:

プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。

参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。

ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。

社内トレーナーによる研修実施後の反応:

導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。

LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。

UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。

今後に向けて:

今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。

また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。

これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。

▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例

まとめ:学習設計で研修を意味あるものへ

研修は意味ないと言われる理由とは?5つの原因と効果的な改善ポイントを解説!について紹介してきました。

研修が意味ないと言われる根本的な原因は、受講者の行動変容を促す学習設計の不備にあります。前年踏襲による形式的な研修実施、目的の曖昧さ、現場とのギャップ、レベル不一致、アウトプット不足といった問題を解決するためには、体系的な学習設計が不可欠です。

効果的な研修を実現するには、現場ヒアリングから始まり、事前学習、アウトプット中心の研修、アクションプラン作成、継続的なフォローアップまでの、一連のプロセスを設計する必要があります。

さらに、経営層の支援、社内トレーナーの養成、デジタル化、学習文化の醸成など、組織全体での取り組みが研修効果を最大化します。

学習設計に基づいた研修は、受講者にとって意味のある学習体験となり、組織の成長と競争力向上に貢献します。今こそ、従来の研修を見直し、真に価値のある人材育成を実現する時です。

LDcubeは、社内研修の内製化をサポートするライセンスプログラムを提供しており、研修のデジタル化や社員の学びを支える環境づくりに注力しています。これにより、現代のビジネス環境において、企業の持続的成長を支える重要な手段として広く活用されています。新人研修から幹部研修まで幅広くカバーすることができます。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。