研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!

多くの企業が抱える課題、それは「研修の効果が実際に成果に結びついているか」を確信できないことです。

せっかくの研修も、知識を伝達するだけで行動変容に至らなければ、時間とコストの無駄に終わることがあります。

特に、新しい技術やスキルの習得を目的とした研修では、それが実際の業務に生かされ、具体的なビジネス成果を生み出すかどうかがカギとなります。そのためには、研修実施するだけではなく、その効果検証を行う必要があります。しかし、実態は約6割の組織で研修の効果測定さえやれていないのです。

この課題を解決するためには、単なる受講者の満足度調査にとどまらず、効果測定ツールを活用して、具体的な行動変容や業務成果にどのようにつながっているかを可視化することが重要です。

効果測定ツールを利用することで、研修の全体像を俊敏に把握し、改善ポイントを迅速に洗い出すことが可能になります。

例えば、カークパトリックの4段階モデルを活用し、研修の「反応」「学習」「行動」「結果」を、順を追って測定する方法があります。これにより、研修が組織の戦略的目標にどれだけ貢献しているかが明確になり、研修への投資対効果が確認できます。今後の研修設計や運用にこのデータを活用すれば、効果的で価値ある研修が実現できるでしょう。

本記事では、研修の効果測定のやり方、効率的にやるためのツールについて紹介します。そして、研修の目的である行動変容につなげるポイントなども解説します。

▼社内トレーナー・講師の方向けの特集ページを作りました! |

▼研修の効果を高めることや実施スタイルなどについては下記で詳しく解説しています。

▼各種研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼研修の効果測定については下記の資料にまとめています。

目次[非表示]

- 1.ツールを使って研修の効果を測定し、成果につなげよう

- 2.ツール活用の前提:研修の効果測定の実態

- 3.ツール活用の前提:研修効果測定の基本的な考え方

- 4.研修の効果測定をツールで実現する

- 4.1.研修後のアンケート

- 4.2.理解度クイズ

- 4.3.期待する行動のチェックリスト

- 4.4.チェックリストは定期的・継続的に行い行動変容を促進する

- 4.5.期待するビジネスパフォーマンスとの相関

- 5.研修の効果測定ツールに必要な機能

- 5.1.アンケート機能

- 5.2.理解度クイズ機能

- 5.3.メール配信や通知機能

- 6.研修の効果を高めるには効果測定だけではなく一元管理できるツールを選ぶ

- 6.1.研修の参加登録

- 6.2.動画・eラーニング配信

- 6.3.課題提出

- 6.4.受講者同士の意見投稿

- 7.ツール活用:研修の効果測定はPDCAの「C」

- 8.ツールを使った研修の効果測定成功事例(金融業)

- 9.研修の効果測定ならLDcubeに相談!

- 10.まとめ:ツールを使って研修の効果測定しよう

ツールを使って研修の効果を測定し、成果につなげよう

ツールを使って研修の効果を測定し、成果につなげましょう。研修の目的・成果は研修を受けた受講者の行動変容であり、行動変容を経由して組織の業績や成果に貢献することです。ここではポイントを解説します。

研修の目的・成果は行動変容

研修の主要な目的は、単なる知識の伝達ではなく、受講者の行動変容を促すことにあります。例えば、新しい技術やスキルの習得を目指す研修であっても、その知識が実際の業務で生かされ、効率や生産性を向上させる行動に結びつかなければ、研修の意味はなかったことになります。

効果的な研修とは、受講者が新たな知識やスキルを日常業務で実践し、その結果として組織全体のパフォーマンスに貢献するものです。

このためには、まず研修の設計段階で具体的な行動変容を目標として設定することが重要です。例えば、営業チーム向けの研修であれば、新サービスの提案数の増加といった具体的な行動指標を設定します。研修後には、その指標に対する達成度を評価し、行動変容が実現されているかを確認します。

したがって、行動変容を目指した研修設計は、組織が求める業務成果と連動し、組織の競争力の向上につながります。これにより、研修は単なるコストではなく、価値ある投資となります。

研修の効果測定は行動変容につながっているかどうかを測ること

研修の効果測定は、その研修が受講者の行動変容につながっているかどうかを評価するための重要なステップです。これは、研修後の知識の定着度やスキルの向上を測るだけでなく、それが実際に業務上のパフォーマンスにどのように反映されているかを確認するものです。

例えば、顧客対応スキルの研修を受けた社員が、その後の顧客対応においてどの程度顧客満足度向上につながる対応ができたか、といった行動変容度合いを測定します。

行動変容の効果測定を行う際には、具体的な行動チェックリストを用意し、研修直後から定点観測し、行動変容度合いを追いかけていきます。

このように効果測定を行うことにより、研修が形式的なものにとどまらず、実際のビジネス上の成果につながるための確実な基礎を築くことができます。

▼研修での行動変容については下記で詳しく解説しています。

⇒行動変容を促す研修の設計方法とは?効果的な学習設計で効果を最大化!

ツール活用の前提:研修の効果測定の実態

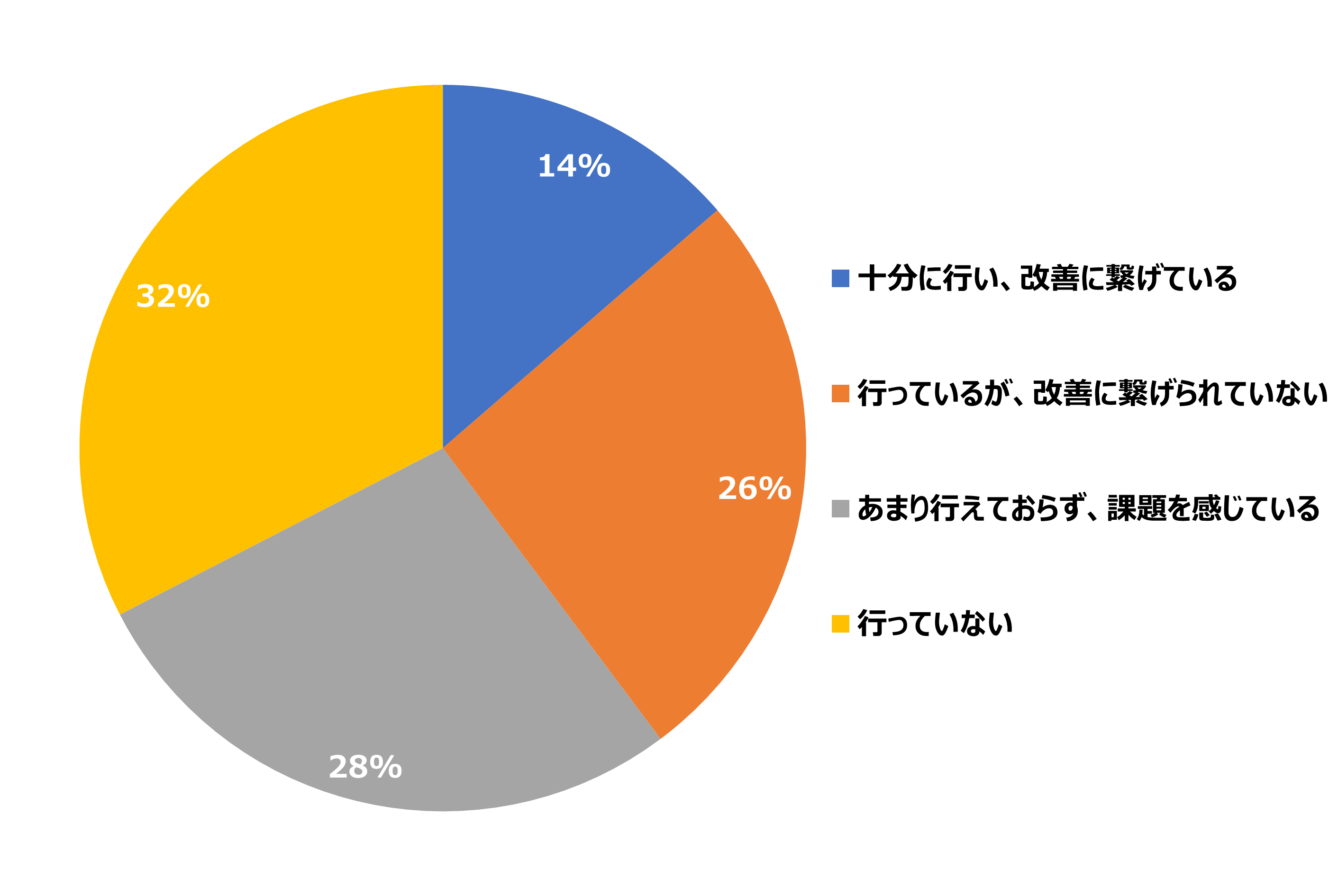

弊社LDcubeでは、2025年1月に「『新人・若手の定着~育成戦略』に関する調査」と題する調査を実施しました。その中で、研修の効果測定の実施状況について聞いています。

(貴社では、新入社員・若手社員の育成プログラムに関する評価・効果測定を行っていますか?)

「十分に行い、改善につなげてる」と回答した組織は14%でした。「行っているが、改善につなげられていない」は26%、「あまり行えておらず、課題を感じている」は28%、「行っていない」は32%でした。

1番多い回答は「行っていない」でした。これが研修の効果測定の実態です。あまり行えていないという回答と合計すると60%は効果測定を行えていないのです。

効果的な研修を実現するためには、まず研修の効果を正確に把握することが重要です。効果測定なしでは、研修が本当に成果を上げているのか、どの部分に改善が必要なのかを判断することが難しくなります。これにより、質の高い研修を提供し続けることが困難になってしまいます。

多くの企業では、研修後にアンケートや評価シートを用いた受講者の満足度調査が行われていますが、それだけでは実際の業務における行動変容や成果への影響を把握できないのが現状です。研修の効果を真に評価するためには、受講者がどれくらい行動変容したのか、またその行動変容がどれくらい組織全体の成果に貢献したのかという具体的な指標が必要です。ここで、効果測定ツールが役立つのです。

効果測定ツールを活用することで、大きな労力を掛けずに効果測定のためのデータ取得やデータを基にした分析が可能となり、研修成果の可視化と定量化が実現します。これにより、目に見える形で効果が確認され、さらに改善すべき点も浮き彫りになります。また、ツールは効果測定の自動化と効率化を図り、担当者の負担を軽減することが可能です。

▼本調査の全体の結果については下記で詳しく解説しています。

⇒【調査レポート速報!】「新人・若手の定着~育成戦略」に関する調査結果を公開!

ツール活用の前提:研修効果測定の基本的な考え方

ツールを活用して研修の効果測定を行っていく前に、研修効果設定の基本的な考え方についてポイントを解説します。

カークパトリックの4段階

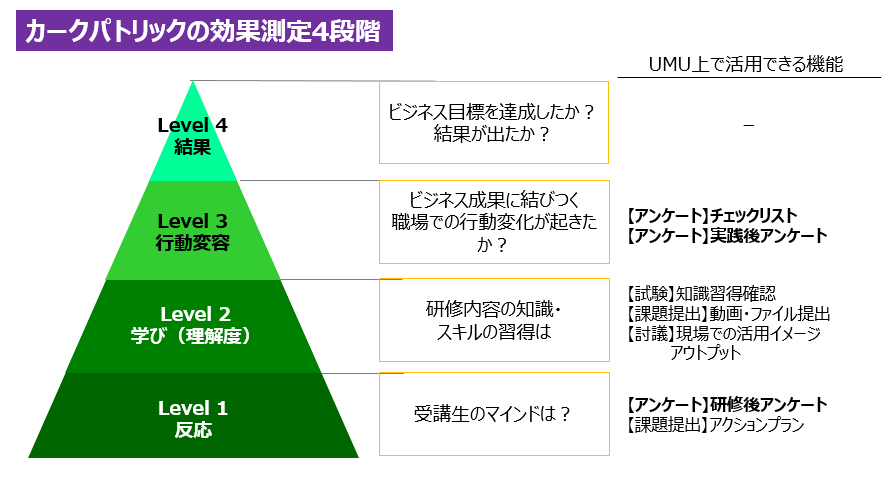

研修の効果測定を行う際には、カークパトリックの4段階モデルが参考になります。このモデルは、研修の成果を段階的に評価するための枠組みを提供してくれます。具体的には、反応、学習、行動、結果の4つの段階から成り立っています。それぞれの段階で異なる観点から研修の効果を捉え、最終的な業務成果や組織への影響を測定していきます。

1段階目の「反応」では、受講者が研修内容や方法に対してどのように感じたかを評価します。2段階目の「学習」では、受講者が知識やスキルを身に付けられたかどうかを測ります。3段階目の「行動」では、職場で実際に新しいスキルがどの程度活用されているか、つまり行動変容度合いを確認します。

そして、最後の「結果」段階では、これらの行動変容が組織全体の業績にどのような影響を与えたかを評価します。これにより、研修のROI(投資対効果)を明確にすることができます。

① 反応の測定

まず、研修が受講者にどう受け取られたかを測定します。これは、「反応」の段階として知られ、研修が受講者にとって興味深く、価値があり、重要と感じられたかを評価することを目的としています。

一般的な手法としてアンケートやフィードバックシートを用います。これにより、研修の進行状況や内容、講師の質についてフィードバックが集まり、研修そのものを改善するための貴重な情報を得ることができます。

この段階で得られる情報は、受講者の満足度を測るだけでなく、次回以降の研修の計画や改善につなげることができます。もし反応が芳しくない場合、その原因を特定し、次回の研修に生かすことが必要です。

例えば、「内容が難しすぎた」「具体的なケーススタディーが不足していた」といった具体的なフィードバックに基づき、より効果的な研修設計が可能になります。

② 学習の測定

次が「学習」の段階です。ここでは、受講者が研修を通じてどれだけの知識やスキルを学べたかを測ります。この測定は、理解度クイズを活用することで、理解度を測ることが一般的です。

この段階の目的は、受講者がただ研修を受けただけでなく、実際に内容を理解し、実践できるレベルに達しているかを確認することにあります。これにより、研修が知識の定着を促す効果を持っているかを判断できます。

理解していても実践できるかどうかはまた別の問題ですが、理解していないものは実践することができないので、その理解度を測ります。もし理解度が期待通りでなければ、研修内容ややり方の見直しが必要です。

③ 行動の測定

「行動」の段階では、研修によって学んだことが実際に職場でどの程度実践されているか、つまり行動変容度合いを測定します。これは、学習したスキルや知識が実際の業務プロセスや活動に組み込まれ、実践されているかを確認する段階です。行動チェックリストによる定期的なアンケートや上司や同僚へのインタビューを活用し、行動変容度合いを測定します。

この段階での測定は、研修の直接的な影響を確認する重要な手掛かりになります。例えば、営業研修を受けた社員が新たに学んだスキルを使って、より効果的な営業方法を取り入れたかどうかを測定することになります。この測定結果は、研修がどの程度業務に生かされているかを示し、研修の持続的な効果を明らかにします。もし行動に変化が見られなければ、研修の内容だけでなく、職場環境や文化も再検討する必要があるかもしれません。

④ 結果の測定

最後に、「結果」の段階で、研修が行動変容を経由して組織全体の業績にどのような影響をもたらしたかを測定します。これは、業績指標や顧客満足度、離職率など、組織のパフォーマンスに関連する実質的な結果を確認する段階です。

この結果段階では、研修が組織の戦略的目標に対してどれだけ貢献したかを評価します。例えば、営業チームが受けた研修により売上がどれだけ増加したかを確認することができます。この測定を通じて、研修の投資対効果(ROI)が明確になり、将来的な研修計画の策定や経営判断にも貴重な情報を提供します。もし結果が期待に沿わない場合、それは研修の内容だけでなく、組織全体の人材育成のあり方を見直すきっかけともなり得ます。

▼研修が意味ないと言われないようにするためにも効果検証も重要です。下記で解説しています。

⇒研修は意味ないと言われる理由とは?5つの原因と効果的な改善ポイントを解説!

研修の効果測定をツールで実現する

研修の効果測定にはそれなりの労力が掛かりますが、ツールを活用することで効果的に効果測定することができます。効果測定の方法について解説します。

研修後のアンケート

研修の効果測定において、受講者の反応を把握するための「研修後のアンケート」は非常に重要です。アンケートは、受講者が研修をどのように捉えたか、どの部分を有益だと感じたか、どの部分に改善が必要だと考えるかを明確にする手段です。この情報は、研修設計者にとって貴重なフィードバックとなり、次回の研修の質を高めるための貴重な情報を提供します。

アンケートの効果的な活用は、単に受講者の満足度を測るだけでなく、研修の具体的な改善点を明らかにすることにもつながります。受講者の声を基に、研修内容の難易度や進行方法、さらには講師のアプローチについても見直しが行えます。

特に自由回答欄を設けることで、より詳細な意見など定性的な情報を得ることができ、研修の方向性を精査するための有用な情報が得られます。

理解度クイズ

理解度クイズは、受講者が研修でどれくらい学習内容を理解したかを測定する有力な手段です。これは、研修内容の定着度を確認するためのもので、研修の直後に実施することで受講者の学びを即時評価できます。

これにより、受講者が獲得した知識やスキルを客観的に測定し、研修の効果を事実に基づいて把握することができます。

得られた理解度クイズの結果データは、研修内容の有効性を判断する際の指標となり、受講者が特に苦手としている分野を特定することにも役立ちます。この結果に基づき、次回の研修やフォローアップ学習に生かすことができるため、組織全体のスキル向上につながります。

期待する行動のチェックリスト

研修の効果を実際の職場で確認するためには、「期待する行動のチェックリスト」を用いることが非常に有効です。

チェックリストは、研修で学んだことを職場でどのように実践しているかを具体的に評価する項目となります。これにより、受講者の行動変容を可視化し、その効果を継続的に追跡することができます。

行動チェックリストを活用することで、受講者が研修で得たスキルや知識をどの程度活用できているか、またどのように職場環境やプロジェクトに貢献しているかを定量的に把握できます。同時に、具体的にどのような行動を取ることが期待されているかを意識付けすることにもつながります。

チェックリストは定期的・継続的に行い行動変容を促進する

行動変容の促進には、チェックリストの定期的・継続的な使用が不可欠です。これは、受講者が学んだことを持続的に実践し続け、業務における行動の一部として定着させるための重要なステップです。定期的な評価によって、受講者の意識付けを図ることにつながります。

そして、継続的なチェックリストの実施は、短期的な成果だけでなく、長期にわたる行動変容の定着にも貢献します。また、定期的なフィードバックを通じて、受講者は自らのパフォーマンスをより積極的に改善しようとする意識が生まれます。最終的には、組織の競争力強化と成果向上を実現する土台となるでしょう。

期待するビジネスパフォーマンスとの相関

研修の最終的な目標は、組織のビジネスパフォーマンス向上に貢献することです。したがって、研修で得たスキルや知識が行動変容を経由してビジネス成果に結びつくかを評価することが重要です。これには、研修前後の業績指標の変化や、改善を期待しているKPIに対する影響を調べます。

例えば、営業チームが受講した研修が売上向上にどの程度貢献したのか、顧客満足度にどれくらい影響を与えたのかを評価することで、今後の研修投資をどのように配分するかが見えてきます。この相関分析を通じて、研修が単なるスキルアップにとどまらず、組織全体の成長を促進する重要な要素であることを実感できるでしょう。

研修の効果測定ツールに必要な機能

研修の効果測定を、ツールを活用して実現するにあたり、ツールが備えておくべき機能について紹介します。これらの機能を備えたツールを活用しましょう。

アンケート機能

研修の効果測定ツールにおいて、アンケート機能は重要な役割を果たします。この機能は、研修後に受講者のフィードバックを効率的に収集するためのものです。アンケート機能の主な特徴は、簡単かつ柔軟に質問項目を設計できる点です。これにより、データの集計や分析が容易になります。

さらに、アンケート機能は回答形式の多様性も提供します。選択式、段階評価式、自由回答形式など、さまざまな質問形式を組み合わせて設計することが可能です。また、リアルタイムで集計結果を視覚化し、グラフでの表示や、各データのエクスポート機能を活用することで、詳細な分析を行うことができます。

このように、アンケート機能は受講者の反応を素早く把握し、研修の改善に役立てる必須の機能です。

理解度クイズ機能

理解度クイズ機能は、研修受講者の知識やスキルの定着度を定量的に評価するためのツールです。この機能を活用し、受講後に理解度をテストすることにより、学習成果を明確にします。クイズの設計は多様な形式に対応しており、選択式や記述式、穴埋め形式など、コンテンツに応じた最適なスタイルで問題を作成できます。

また、クイズの結果を自動的に集計することができ、個々の受講者の成績を即時にフィードバックします。これにより、受講者は自分の理解度を即座に確認し、次のステップとしてどのように学びを深めるべきかを判断できます。さらに、グループごとの成績分布や傾向を可視化する機能があれば、研修全体の効果を分析するための強力なツールとして機能します。

メール配信や通知機能

メール配信や通知機能は、研修や学習に関連する情報を効率良く受講者に伝えるための機能です。この機能は、研修のスケジュールや重要情報、次のステップの案内などを確実に受講者へ通知する役割を果たします。

自動配信設定が可能で、事前に設定しておくだけで、タイムリーに情報が発信できます。これにより、研修後の定期的・継続的な行動チェックリストの配信や理解度クイズの配信などを、労力を掛けずに行うことができます。

さらに、自分の投稿した意見へのコメントなどが投稿された際の自動通知機能は、受講者同士がコメントし合い学び合うことを手助けします。このようなタイムリーなメール配信や通知機能により学びの充実化を図ることを可能にします。

▼学習プラットフォームについては下記で詳しく解説しています。

⇒UMU(学習プラットフォーム)の特徴とは?導入企業やメリットを紹介!

研修の効果を高めるには効果測定だけではなく一元管理できるツールを選ぶ

研修の効果を高めるには効果測定だけではなく、一元管理できるツールを選びましょう。なぜなら、研修の効果測定は研修の効果を高めるために行うことであり、効果測定だけを切り出して行うのではなく、研修の前後含め、運営全般をカバーすることで、より効果を高めることにつながります。

研修の参加登録

効果的な研修を実現するためには、参加登録機能を備えた一元管理型のツールが不可欠です。参加登録機能は、研修の受講者を効率的に管理し、登録プロセスをシンプルでスムーズに行わせます。これにより、人事担当者や研修担当者は、複数ある研修日程への受講者の振り分けなど研修準備の手間を大幅に軽減できます。

この参加登録を行う際に、事前アンケートなどを併用して活用することで、受講者の状況や研修に対するニーズを事前に把握しやすくなります。例えば、受講者の状況やレベルに応じたカスタマイズした研修を準備するための方針が設定しやすくなります。

動画・eラーニング配信

一元管理型ツールを選定する際に重要なポイントは、動画・eラーニング配信機能です。これにより、研修内容をより効果のある学習設計に進化させることが可能です。

集合研修の前に動画やオンライン教材を提供することで、受講者が事前に学習を進めることができ、研修当日は応用的な内容を実施することができます。

また、自由に学習できるコンテンツをそろえておくことで、受講者の多様な学習ニーズに対応することができます。また時間や場所を選ばない特性は、特に忙しい社員にも柔軟な学びの機会を提供し、学びへのアクセシビリティを高めることが可能です。

この機能のメリットは、地理的障壁や時間的制約を越えて、統一された高品質の研修を全員が受けられる点です。より多くの社員が自己ペースで学ぶことができ、習熟度に応じて繰り返し学習することができ、知識の定着を助ける効果も期待できます。このように、動画・eラーニング配信機能の活用は、組織全体のスキルアップを促進するための効果的な手段となります。

課題提出

研修の学びを実践に結びつけるために、課題提出機能は非常に重要な役割を果たします。研修中または終了後に課題を提出できる機能を備えたツールを使うことで、受講者は学んだ内容を実践で活用し、理解を深めることができます。課題は、具体的な業務に関連して設計されていると効果的です。

この機能を通じて、受講者が研修内容をどの程度理解し、どのように応用できているかを測定できます。課題の提出とフィードバックが迅速に行える環境が整っていると、学習者は自分の理解度を確認しつつ、講師からフィードバックをもらうことができ、学びの充実化を図ることができます。このように、課題提出機能は、効果的な学びの促進と研修の効果性向上につながります。

受講者同士の意見投稿

研修の効果を最大限に引き出すためには、受講者同士の意見交換をサポートする機能が不可欠です。意見投稿機能を備えたツールは、受講者が互いに学びを共有し、意見を交換するための「場」を提供します。これにより、受講者は異なる視点や経験を持った人との交流を通じて、新たな学びを得ることができます。

受講者同士の意見投稿は、コミュニティー形成や協力関係を築く上で重要です。ディスカッションを通じて異なる視点を理解し、自分の考えを深める機会が増えます。また、質問を投げかけたり、他の受講者の意見にフィードバックを与えたりすることで、より活発な学習文化を醸成します。

この交流によって、単なる受動的な知識習得から、実践的なスキルの向上へと研修の質を高めることが可能となります。受講者同士のつながりを深めることで、学びが持続的なネットワークに拡がり、組織内での知識共有が活性化します。

▼一元管理できるLMSの機能については下記で詳しく解説しています。

⇒LMSの機能一覧とは?学習管理システムの詳細内容など解説!

ツール活用:研修の効果測定はPDCAの「C」

今回は研修の効果測定に焦点を当てていますが、効果測定はPDCAサイクルの中ではC(チェック)に該当します。PDCAサイクルを回し、研修の効果を継続的に高めていくにはC(チェック)だけではなく、P(計画)やD(実施)も適切に行う必要があります。ここではポイントを紹介します。

Cのためには適切なP(計画)が必要

研修の効果測定は、PDCAサイクルの「C(チェック)」に該当します。PDCAを効果的に回すためには、まず「P(計画)」がきちんと整備されていることが重要です。計画段階では、研修の目的やゴール、研修後に期待する行動のチェックリストなどを明確に設定します。これにより、研修後のチェックが的確かつスムーズに行え、意味のあるデータ収集が可能になります。

明確な計画は、研修全体を通じて受講者がどのような行動変容を遂げるべきか、そのためにどのような知識やスキルが必要とされるのかを定義します。例えば、新商品の提案力を向上させるために受講者がどれだけ新商品について話したのかという具体的なKPIを設定します。

こうした計画があることで、チェック段階で得られるデータがより明確になり、次のサイクルへのフィードバックが有効に機能します。

Cのためには適切なD(実施)が必要

PDCAサイクルにおいて「C(チェック)」を効果的に行うためには、「D(実施)」の段階が計画通りに進行することが不可欠です。実施段階では、計画で定めた通りの方法と手順で研修を行います。これにより、チェックや評価が正確に行えるようになります。

適切な実施とは、計画された内容がそのまま研修現場で実行されることを意味します。例えば、研修の途中で使用する教材や実習内容が計画から逸れることなく提供され、受講者が期待されるスキルを獲得できるようにすることです。適切に実施することが、チェック段階での分析において正確な結果を得るカギとなります。

効果を高めるにはPDの前提を見直す

研修の効果を最大化するためには、PDCAサイクルのP(計画)とD(実施)の前提を適宜見直すことが重要です。通常の効果測定では、計画が適切であったか、実施が適切であったかを検証し、修正が必要な部分があれば改善をしていきます。

しかし、AIの台頭など環境変化の激しい現代においては、それだけでは不十分です。今まで以上に効果を高める研修手法などが登場してきているため、今までの計画と実施の前提を見直し、新たな計画を模索することも重要です。

例えば、研修と言えば1日~2日といった集合研修というのがこれまでの前提です。コロナ禍を経てオンライン研修も普及しましたが、集合研修を置き換えての実施というケースが多いです。

前提を見直すということは、1日~2日という発想ではなく、動画やeラーニング学習とオンライン研修を組み合わせ、2日間まとめての実施ではなく、2時間×6回というような構成にし、自己学習と職場実践も組み込んだインターバル型の研修計画にすることで、行動変容を誘引しやすくなります。

このように、効果を高めるには計画と実施の前提を見直していくことも大切です。

ツールを使った研修の効果測定成功事例(金融業)

社員数: 8,000名以上

事業:生命保険販売、資産運用

営業研修内容見直しの成果

~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~

アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境を作ることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。

その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較しましたが、営業研修内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。

トレーナースキルに依存せず、均一なレベルの初期教育が可能に

ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。

トレーナーリソースの効果的活用

従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。

しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。

それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。

取り組みの詳細

職種別オンボーディングプログラムを展開

キャリア入社後1カ月間の導入研修を、マイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。

事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。

マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。

研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。

これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。

アウトプットを意識した学習デザイン

インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。

動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。

また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。

導入前の課題

研修がイベント化してしまっている

集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。

集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境を作るため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。

個人の経験がポケットノウハウになってしまっている

現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。

個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。

研修の効果測定ならLDcubeに相談!

研修の効果測定を成功させ、研修効果を高めたいなら、LDcubeにご相談ください。LDcubeは効果的な人材育成を実現するためのツールと専門知識やノウハウを提供し、多くの組織の課題解決をサポートしています。研修の効果測定は単なる業務ではなく、組織全体の成長に関わる重要なプロセスです。

LDcubeでは、カークパトリックの4段階モデルをベースに研修の計画から実施、効果測定を実施し、その効果を把握するお手伝いをしています。例えば、研修実施前に、研修後に期待する鼓動のチェックリストを作成し、そのチェックリストを定期的に配信し、意思付けを行いながら、行動変容を促す学習環境の構築の支援などを行います。

期待する行動のチェックリストのスコアが継続的に高まれば行動変容につながっているということがつかめます。このように、行動変容度合いなどを測定しながら、研修の効果を可視化し、次回以降の研修設計に生かします。

LDcubeはお客さま組織の状況や課題感に合わせて効果測定ツールを提供することができます。アンケートや理解度クイズ、行動チェックリストなど、行動変容に促すための多彩な機能を備えており、効果測定の自動化と効率化を可能にします。

これにより、担当者の負担を軽減しつつ、的確なデータの収集と分析を実現します。無料相談会も行っていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ:ツールを使って研修の効果測定しよう

研修の効果測定・評価を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!について紹介してきました。

研修の目的は単なる知識伝達ではなく、行動変容を促し、組織全体のパフォーマンス向上につなげることです。具体的な行動を目標として設定し、その達成度を評価することで、研修がビジネス成果にどのように貢献しているかを明確にできます。カークパトリックの4段階モデルを活用することで、研修の「反応」「学習」「行動」「結果」の各段階での効果を測定し、投資対効果を見極めることができました。

次に、研修効果測定の現状を踏まえ、多くの企業が効果測定を十分に行えていない実態が浮き彫りになりました。効果測定ツールの活用により、データ収集や分析が効率化され、改善点の可視化が可能になります。このツールによって、研修が業務成果に直結しているかを把握しやすくなり、担当者の負担も軽減されます。

さらに、研修の効果測定を、ツールを使って実現するため、アンケート機能や理解度クイズ、行動チェックリストが不可欠であることが分かりました。これらを活用することで、受講者の声を反映し、次回の研修設計に役立てる情報を得ることが可能です。

最後に、PDCAサイクルを効果的に回すため、計画と実施の前提を見直すことを確認してきました。AIやオンライン研修の普及は、これまでの研修方法を進化させるチャンスを提供しています。これにより、研修はより効果的で生産性の高いものとなり、組織の成長を加速させる重要な担い手となります。

LDcubeは、研修の効果測定はもちろん、社内研修の効果的な企画や内製化のサポート、研修のデジタル化などのご支援をしています。研修を効果のあるものにしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。