理想的な研修体系とは?構築方法やポイントを徹底解説!

人材育成の取り組みを本格的に始めようとしたとき、多くの企業が「どこから手をつければいいのか分からない」「効果的な研修の組み立て方が分からない」といった悩みを抱えます。

特に、単発の研修を実施するだけでは十分な効果が得られず、体系的な人材育成の仕組みが必要だと感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで重要となるのが「研修体系」の構築です。

研修体系とは、企業の経営戦略や目指す方向性に沿って、必要な教育・研修プログラムを体系的に整理したものです。効果的な研修体系があれば、社員の成長をより計画的に支援でき、結果として企業の持続的な成長にもつながります。

しかし、研修体系の構築は簡単ではありません。経営戦略との整合性、現場のニーズ把握、リソースの最適な配分、そしてOJTとOFF-JTの効果的な組み合わせなど、考慮すべきポイントが多岐にわたります。

本記事では、人材育成担当者の方々に向けて、理想的な研修体系の作り方を5つのステップで詳しく解説します。さらに、多くの企業が陥りがちな失敗を防ぐためのポイントや、実際の運用における具体的なヒントもご紹介します。

これから研修体系を構築する方はもちろん、既存の研修体系を見直したい方にとっても、必ず参考になる内容となっています。

▼研修関連についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼研修設計についての資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.研修体系は「今」見直すタイミング!

- 2.研修体系の理想的なカタチとは?

- 3.研修体系をつくる上で押さえること

- 3.1.能力開発に適した年齢があること

- 3.2.30歳前後が抜けがち

- 4.研修体系づくりの実践5ステップ

- 4.1.STEP1. 経営戦略と連動した育成方針を設定する

- 4.2.STEP2. 現状の課題を数値とヒアリングで把握する

- 4.3.STEP3. 求める人材像を具体的なスキルで定義する

- 4.4.STEP4. 社内リソースと外部研修を最適に組み合わせる

- 4.5.STEP5. 定期的な効果測定と改善サイクルを確立する

- 4.6.【補足】教育リソースは社内トレーナーが最も多い

- 5.研修体系の設計のアプローチ

- 6.研修体系の運用に必要なもの

- 7.研修体系運用で失敗しないポイント4点

- 8.研修体系に不可欠なOJTとOFF-JTの効果的な組み合わせ

- 9.研修体系と人事制度の連携ポイント3つ

- 10.研修体系の運用で活用できるコンテンツ(eラーニング)

- 11.まとめ:研修体系づくりを成功させよう

研修体系は「今」見直すタイミング!

研修体系は“今”見直すタイミングに来ています。なぜなら、2019年まで試行錯誤しながら構築してきた研修体系が、2020年以降のコロナ禍という大きな環境変化の中で、効果を発揮しにくくなってきているからです。

コロナ禍において、オンライン研修の急速な普及など、研修のやり方も大きく変わってきています。

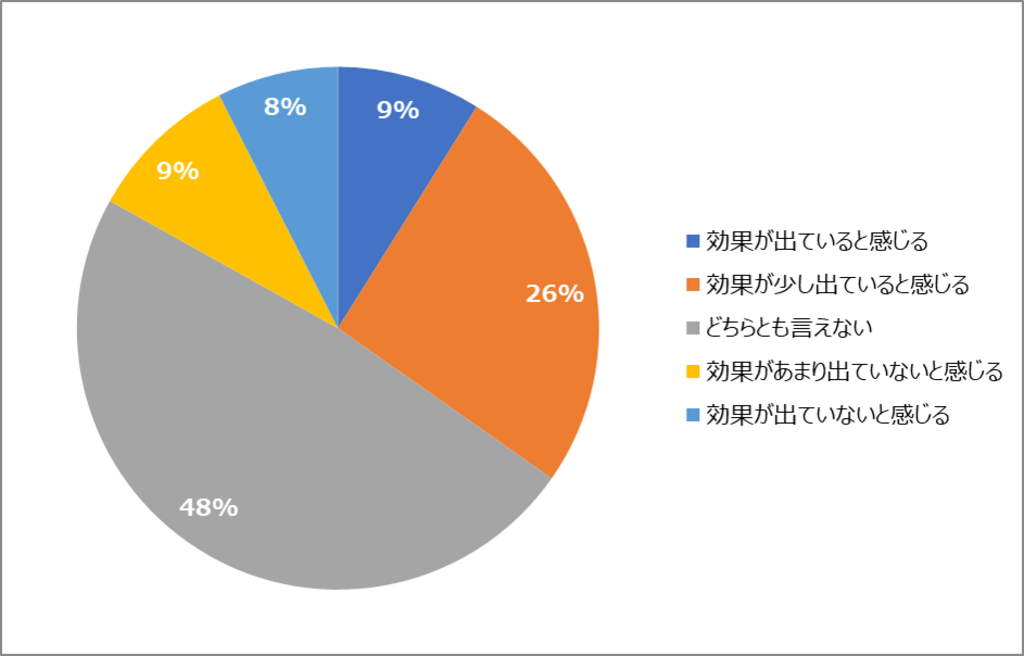

弊社では、このような環境変化の中、人事ご担当者さま、経営者さまへ2023年に引き続き、2024年も同時期に2回目の「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」について広く調査しました。

結果として、「65%の組織が人材育成施策の効果を感じられていない」ということが分かりました。

◆アンケート名称「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」に関するアンケート(2年目)

調査主体:株式会社LDcube

調査期間:2024/6/28~7/11

調査方法:WEBアンケート

調査対象:人事・人材育成ご責任者さま・ご担当者さま

有効回答:213件

「65%の組織が人材育成施策の効果を感じられていない」

質問:現在の人財育成施策の効果について教えてください。

「現在の人財育成施策の効果について教えてください」という質問に対し、『効果が出ていると感じる』9%、『効果が少し出ていると感じる』26%、『どちらとも言えない』48%、『効果があまり出ていないと感じる』9%、『効果が出ていないと感じる』8%という結果になりました。 人財育成施策について見直す必要性があるという課題が明らかになりました。

アンケート結果から、65%の組織が人材育成施策の効果を感じられていないということが分かりました。効果を感じられないことを続けていても、意味がありません。“今”こそ、研修体系を含む人材育成施策を見直し、効果の感じられる施策へ転換していくことが求められています。

研修体系の理想的なカタチとは?

理想的な研修体系とは、企業の持続的な成長と競争力強化につながり、計画的で体系的に教育・研修プログラムを整理したもので、受講者の「行動変容」にもつながるものです。

研修などの人材育成施策は、直接業績にインパクトを与えるのではなく、受講者の「行動変容」を経由して業績に貢献するため、「行動変容」につながらないものは意味がないものとなってしまいます。本章では、研修体系の重要性を解説します。

研修体系が会社の成長を支える土台となる

研修体系は、企業の人材育成における基盤となるフレームワークであり、組織の持続的成長を支える重要な要素です。

効果的な研修体系は、以下のように企業の成長に貢献します。

|

上記のように、効果的な研修体系は組織の基盤を強化し、持続可能な成長を支える土台となります。

教育体系と研修体系の明確な違いを理解する

教育体系と研修体系は、企業の人材育成の枠組みにおいてそれぞれ異なる役割を果たしています。この違いを理解することは、より効果的な人材育成施策を展開する前提となります。

|

教育体系と研修体系の関係性をしっかり理解することで、企業は教育と研修の両面からより効果的な人材育成を実現し、組織の発展につなげることができます。

効果的な人材育成に研修体系が必要不可欠な理由

効果的な人材育成に研修体系が必要不可欠な理由は、多岐にわたる要因があるためです。

以下にその主な理由を説明します。

|

上記のように、研修体系は効果的な人材育成における中核的な役割を担い、企業の長期的な成長と競争力の確保に貢献します。

体系的なアプローチを取ることで、人材育成が計画的かつ戦略的に行われるようになり、組織の未来を切り拓く優秀な人材を育成することが可能となります。

研修体系をつくる上で押さえること

研修体系を効果的に構築するためには、人材育成に関する基本的な知識を理解しておく必要があります。

特に、能力開発に適した年齢や、キャリアステージによる育成上の課題を把握することは重要です。

能力開発に適した年齢があること

人材育成において、年齢による学習効果の違いを理解することは非常に重要です。

特に若い層は、新しい情報やスキルを受け入れやすく、吸収力が高いとされています。

|

30歳前後が抜けがち

30歳前後は、多くの企業で研修の空白期間となりがちです。

この時期の社員は、多くの企業でミドルキャリアに差し掛かり、次のキャリアステージに進む重要な時期でもあります。

|

上記のように、30歳前後の育成を空白にして放置すると、ゆくゆく人材が枯渇し、組織の生産性や競争力が低下するリスクがあります。

年齢に応じた適切な学習と能力開発を進めることで、社員は自己成長を続け、組織はそれを活かすことができます。

▼コンピテンシー調査から分かった能力開発に適した年齢については下記にまとめています。

研修体系づくりの実践5ステップ

効果的な研修体系を構築するためには、順序立てたアプローチが必要です。

ここでは、具体的な5つのステップに分けて、実践的な進め方を解説していきます。

STEP1. 経営戦略と連動した育成方針を設定する

研修体系構築の第一歩は、経営戦略との整合性を確保することです。

組織が目指すビジョンと成長戦略に沿った人材育成方針を設定することで、育成プログラムが組織全体の方向性と一致し、長期的な成果に寄与します。

|

STEP2. 現状の課題を数値とヒアリングで把握する

効果的な研修体系を構築するためには、現状の課題を正確に把握することが不可欠です。

そのためには、定量的なデータと定性的なヒアリングの両面から情報を収集します。

|

STEP3. 求める人材像を具体的なスキルで定義する

理想の人材像を具体的なスキルや行動として定義することで、育成目標が明確になります。職種や階層ごとに求められる能力を整理し、明確かつ実行可能な育成計画を立てます。

|

STEP4. 社内リソースと外部研修を最適に組み合わせる

自社の教育リソースと外部の研修プログラムを効果的に組み合わせることで、効率的な研修体系を構築できます。

多くの組織では社内トレーナーを教育リソースとして活用しています。(補足参照)

|

STEP5. 定期的な効果測定と改善サイクルを確立する

研修体系の運用開始後は、定期的な効果測定と改善が必要です。これにより、研修の価値を最大限に高め、組織全体の成長を促進することができます。

|

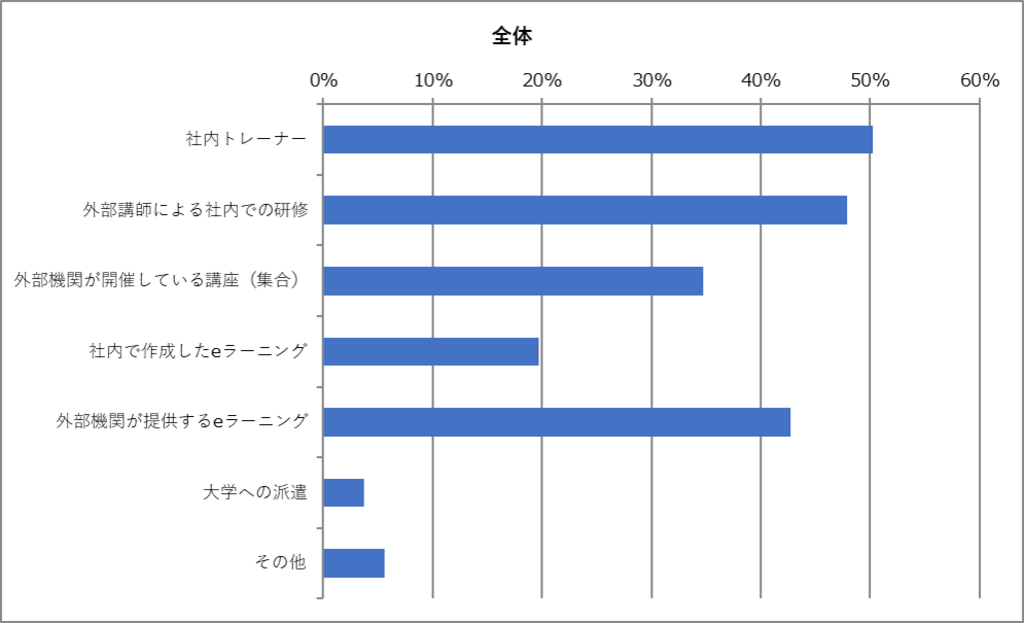

【補足】教育リソースは社内トレーナーが最も多い

株式会社LDcubeでは、「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」と題してアンケート調査を行っています。

調査主体:株式会社LDcube(調査委託:ProFuture株式会社)

調査期間:2024/6/28~7/11

調査方法:WEBアンケート

調査対象:人事・人材育成ご責任者・担当者さま

有効回答:213件

その中で、人材育成施策のリソースについて聞いています。

質問:貴社ではどのようなリソースを活用して人材育成施策を展開していますか? 当てはまるものをすべてお選びください。

人材育成施策を展開するリソースについては、社内トレーナーがトップで、次いで、外部研修という結果になりました。次いで、外部のeラーニングの活用が続いています。

複数回答のため、多くの組織でこれらのリソースの併用が多いと推察されます。

▼本調査についての全容は下記で詳しく解説しています。

⇒【調査レポート速報!】(2年目)ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査の結果を公開!

▼社内トレーナーについては下記に詳しくまとめています。

研修体系の設計のアプローチ

研修体系を具体的に設計する際には、組織の規模や目的に応じて、さまざまなアプローチを組み合わせることが重要です。

ここでは、効果的な研修体系を構築するための主要な設計方法について、それぞれの特徴と活用方法を詳しく解説していきます。

階層別研修で体系的な人材育成を実現する

階層別研修は、組織のさまざまな階層における人材に対して、特定の役割や責任に応じたスキルと知識を提供するためのプログラムです。

これにより、各階層の社員が自分の位置に最も適した能力を発揮できるようになります。

|

▼昇格者研修については下記で詳しく解説しています。

⇒昇格者研修はデジタル化が最適!その理由とは?効果的に行うポイントを解説

職種別研修でプロフェッショナルを育成する

職種別研修は、特定の専門分野に特化したスキルを高めるためのプログラムで、各職種に求められる専門知識とスキルを磨くことを目指しています。

|

▼職種別研修の一つである営業研修については下記で詳しく解説しています。

⇒営業研修で成果につながるカリキュラムとは?ポイントを解説!

目的別研修で業務に必要なスキルを磨く

目的別研修は、特定の職務遂行や組織運営上の目的に合わせてスキルセットを強化するプログラムです。

|

▼目的別研修の一つであるコミュニケーション研修については下記で詳しく解説しています。

⇒コミュニケーション研修とは何をする?目的や具体的な内容・進め方

選抜型研修で次世代リーダーを発掘・育成する

選抜型研修は、将来のリーダーシップを担う者を発掘し、計画的に育成するためのプログラムです。

|

▼選抜研修については下記で詳しく解説しています。

⇒“新”実践型選抜研修とは!?人材育成の現代ソリューションについて解説!

自己啓発支援で主体的な学びを促進する

自己啓発支援は、社員の自主的な学習意欲をサポートし、技能向上やキャリア開発を促すための施策です。

|

これら一連の研修が、組織全体の能力を育成し、持続的な成長を実現する基盤となります。

▼自己啓発については下記で詳しく解説しています。

⇒自己啓発の意味がない理由3選!効果的なキャリアアップにつなげるポイントを解説!

研修体系の運用に必要なもの

効果的な研修体系を運用するためには、いくつかの重要な要素が必要となります。これらの要素が適切に組み合わせることで、初めて研修体系は期待される効果を発揮することができます。

それぞれの要素について、その重要性と活用方法を詳しく見ていきましょう。

研修プログラム

研修プログラムは研修体系の中核を成す要素です。効果的な研修プログラムを構築するためには、まず明確な学習目標と到達基準を設定することが重要です。

その上で、体系的なカリキュラム構成を行い、実践的な演習や課題を適切に組み込んでいく必要があります。また、受講者の理解度を確認する仕組みを設けることで、学習効果を確実なものとすることができます。

特に重要なのは、プログラムの内容が実際の業務に即したものであり、学んだことを現場で活用できる実践的なものであることです。

また、受講者の習熟度や役職に応じて、基礎編から応用編まで段階的に学べる構成にすることで、より効果的な学習が可能となります。

▼社内研修のつくり方については下記で詳しく解説しています。

⇒社内研修の作り方!効果的なプログラムとは?ポイントを解説

社内トレーナー

社内トレーナーは、研修内容を効果的に伝達し、受講者の理解を促進する重要な役割を担います。優れた社内トレーナーは、以下のようなメリットをもたらします。

|

社内トレーナーの育成には時間とコストがかかりますが、長期的な視点で見れば、組織の教育力向上に大きく貢献する投資となります。

▼社内トレーナーについては下記で詳しく解説しています。

⇒社内トレーナー導入における成功のコツとは?ポイントを解説!

外部講師による研修

外部講師の活用は、研修の質と多様性を高めるために重要な要素です。外部講師を効果的に活用することで、以下のような効果が期待できます。

|

外部講師の選定には、その専門性や実績に加えて、自社の研修ニーズとの適合性を十分に検討することが重要です。

▼新入社員研修を題材にして外部委託のポイントを下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修を外部委託する際のすみ分けとは?定着に向けたポイントを解説!

eラーニングコンテンツ

デジタル時代において、eラーニングコンテンツは研修体系の重要な構成要素となっています。

効果的なeラーニングコンテンツは、学習の柔軟性と効率性を高めます。時間や場所を問わず学習できる利便性に加え、インタラクティブな要素を取り入れることで学習効果を向上させることができます。

また、学習進捗の可視化と管理が容易である点も大きな特徴です。さらに、コンテンツを継続的に更新・改善することで、常に最新の知識やスキルを提供することが可能となります。

eラーニングは特に、基礎知識の習得や反復学習が必要な分野で効果を発揮します。

▼eラーニングコンテンツについては下記で詳しく解説しています。

⇒eラーニングコンテンツの全てがわかる!形式・対象・テーマ別に解説

学習管理システム

学習管理システム(LMS)は、研修体系全体を効率的に運用・管理するための重要なインフラです。

効果的なLMSは、以下のような機能を提供します。

|

特に重要なのは、データに基づいて研修効果を測定し、継続的な改善につなげられる機能です。これにより、研修投資の効果を可視化し、より効果的な研修体系の構築が可能となります。

▼学習管理システム(LMS)については下記で詳しく解説しています。

⇒LMSのすべて!機能から導入メリットまでポイントを網羅的に解説

研修体系運用で失敗しないポイント4点

研修体系を効果的に機能させるためには、適切な運用とマネジメントが不可欠です。

ここでは、研修体系を成功に導くための重要なポイントについて、実践的な視点から解説していきます。特に、現場との連携や効果測定など、運用面での具体的なアプローチに焦点を当てます。

現場マネジャーの協力体制を構築する

研修の効果を最大化するためには、現場マネジャーの理解と協力が不可欠です。マネジャーは部下の育成ニーズを最も把握している立場であり、研修で学んだことを実務に生かす機会を提供できる重要な存在です。

現場との協力体制を構築するために、以下のような取り組みが効果的です。

|

受講者の声を定期的にフィードバックに生かす

研修体系の改善には、受講者からの生の声を活用することが重要です。

研修直後のアンケートだけでなく、一定期間経過後の活用状況や課題についても情報を収集します。これらのフィードバックを分析し、プログラムの改善や新たな研修ニーズの発見につなげていきます。

研修効果を可視化して経営層に報告する

研修投資の継続的な支援を得るためには、経営層に対して効果を明確に示すことが重要です。

受講者の行動変容や業績への影響など、具体的な成果指標を設定し、定期的に報告を行います。数値化が難しい効果についても、具体的な事例や成功事例を通じて説明することで、研修の価値を伝えることができます。

柔軟な見直しと改善で陳腐化を防ぐ

研修体系は、一度構築して終わりではありません。ビジネス環境の変化や組織のニーズの変化に応じて、常に見直しと改善を行う必要があります。

定期的な評価とアップデートを通じて、常に最適な状態を維持することが、研修体系の持続的な効果を確保する鍵となります。

研修体系に不可欠なOJTとOFF-JTの効果的な組み合わせ

効果的な人材育成を実現するためには、OJT(On the Job Training)とOFF-JT(Off the Job Training)を適切に組み合わせることが重要です。

両者にはそれぞれの特徴があり、その長所を生かしながら、相互に補完し合う形で運用することで、より高い育成効果を得ることができます。

実務を通じた効果的なOJT体制を確立する

OJTは日常の業務を通じて行う実践的な教育訓練です。実際の仕事の場面で必要な知識やを習得できる点が最大の特徴です。

効果的なOJTを実現するためには、以下のような体制整備が必要です。

|

OFF-JTで補完すべき重要スキルを特定する

OFF-JTは、通常の業務から離れて行う研修のことを指します。体系的な知識の習得や、実務では経験しにくい課題への取り組みなど、OJTでは学習しきれない学習機会を提供します。

業務の特性や求められるスキルレベルを考慮しながら、適切な研修プログラムを選択することが重要です。

経験学習サイクルを意識した育成計画を立てる

効果的な人材育成を実現するためには、経験学習サイクルを意識した育成計画が不可欠です。具体的な経験を振り返り、そこから得られた気付きを概念化し、新たな状況に適用していくというサイクルを、意図的に作り出していきます。

OJTでの実践とOFF-JTでの振り返りや理論学習を組み合わせることで、学びの定着と応用力の向上を図ることができます。このプロセスを通じて、個々の社員が自律的に学び続ける力を養うことができます。

▼OJTについては下記で詳しく解説しています。

⇒OJTとは?意味や目的、メリット、Z世代への適応まで全解説!

研修体系と人事制度の連携ポイント3つ

研修体系の効果を最大限に引き出すためには、人事制度全体との連携が不可欠です。

評価制度やキャリア開発制度など、さまざまな人事施策と有機的に結びつけることで、社員の成長意欲を高め、組織全体の発展につなげることができます。

等級・評価制度と連動した育成施策を設計する

等級制度や評価制度と研修体系を連動させることで、社員の成長に向けた明確な指針を示すことができます。

各等級で求められる能力要件と研修プログラムを紐づけ、評価結果を育成計画に反映させることで、より効果的な人材育成が可能になります。

スキルの習得や能力の向上が、適切な評価や処遇につながる仕組みを構築することが重要です。

キャリアパスと連携した段階的な学習を実現する

社員のキャリアパスと研修体系を連携させることで、長期的な視点での人材育成が可能になります。職種や役割に応じた成長モデルを設定し、それに沿った形で必要な研修を提供していきます。

キャリアの各段階で必要となるスキルや知識を計画的に習得できるよう、体系的な学習機会を設計することが重要です。

モチベーション向上につながる仕組みを組み込む

研修体系が効果的に機能するためには、社員のモチベーション向上につながる仕組みを組み込むことが重要です。

例えば、研修の修了を昇格要件の一つとして設定したり、資格取得支援制度と連携させたりすることで、学習意欲を高めることができます。

また、研修での学びを実践で生かせる機会を意図的に作り出すことで、成長実感を得られるようにすることも大切です。

研修体系の運用で活用できる研修プログラム(内製化)

研修体系の運用で活用できる研修プログラムの一つに弊社LDcubeが提供するライセンスプログラムがあります。

ライセンスプログラムとは、特定の研修プログラムを利用する権利を社内トレーナーの方々に提供するもので、社内トレーナーの方々がその内容を活用して独自のプログラムを展開できるサービスです。

このようなプログラムを活用することで、企業や団体は新たな研修プログラムをゼロから作り上げるのではなく、既存のリソースを利用しつつ、自社のニーズに合わせた研修実施が可能になります。

LDcubeのライセンスプログラムは、特に研修の内製化において非常に魅力的です。

以下にその主な利点を紹介します。

|

LDcubeが提供するライセンスプログラムは、組織自らが持続可能な人材育成を実現するための強力なツールとなります。

▼ライセンスプログラムについては下記をご覧ください。

⇒社内トレーナー養成支援|LDcube(エルディーキューブ)

研修体系の運用で活用できるコンテンツ(eラーニング)

研修体系の運用で活用できるコンテンツの一つに、LDcubeが提供するCrossKnowledgeのLMS/eラーニングがあります。CrossKnowledgeのLMS/eラーニングは、現代の組織における研修体系の運用において非常に魅力的な選択肢です。

このシステムとコンテンツは、社員のスキル向上や知識習得を効率的かつ効果的にサポートすることを目的に開発されており、以下のような特長があります。

|

LDcubeが提供するCrossKnowledgeのLMS/eラーニングは、組織全体の学習文化を刷新し、持続的な成長を促進します。

このシステムとコンテンツを活用することで、企業は高度な知識を持った人材を育成し、競争優位性を高めることができるでしょう。

▼CrossKnowledgeのeラーニング/LMSについては下記をご覧ください。

⇒LMS・eラーニング「CrossKnowledge」

まとめ:研修体系づくりを成功させよう

理想的な研修体系とは?構築方法やポイントを徹底解説!について紹介してきました。

- 研修体系は今見直すタイミングに来ている!

- 理想的な研修体系とは?

- 研修体系をつくる上で知っておきたいこと

- 研修体系づくりの実践5ステップ

- 研修体系の設計のアプローチ

- 研修体系の運用に必要なもの

- 研修体系に不可欠なOJTとOFF-JTの効果的な組み合わせ

- 研修体系と人事制度の連携ポイント3つ

- 研修体系の運用で活用できる研修プログラム(内製化)

- 研修体系の運用で活用できるコンテンツ(eラーニング)

効果的な研修体系の構築は、組織の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素です。本記事で解説してきたように、研修体系は単なる研修プログラムの集合体ではなく、経営戦略と密接に連携し、人事制度全体と有機的に結びつき、総合的な育成の仕組みとして捉える必要があります。

研修体系の構築に当たっては、まず経営戦略との整合性を確保し、目指すべき人材像を明確にすることから始めます。その上で、現状の課題を適切に把握し、それらを解決するための具体的な施策を体系的に設計していきます。その際、階層別研修、職能別研修、目的別研修など、さまざまな研修アプローチを効果的に組み合わせることが重要です。

また、研修体系の運用においては、現場マネジャーとの協力体制の構築や、受講者からのフィードバックの活用、効果測定の実施など、PDCAサイクルを確実に回していくことが成功の鍵となります。特に、OJTとOFF-JTを適切に組み合わせ、経験学習サイクルを意識した育成計画を立てることで、より高い教育効果を得ることができます。

さらに、研修体系と人事制度との連携を強化することで、社員の成長意欲を高め、学びを実践につなげる仕組みを確立することができます。等級・評価制度との連動、キャリアパスとの連携、モチベーション向上の仕組みづくりなど、総合的な視点での設計が求められます。

これらの要素を適切に組み合わせ、継続的な改善を重ねることで、組織の成長を支える効果的な研修体系を構築することができます。人材育成は一朝一夕に成果が出るものではありませんが、本記事で解説した方法論を参考に、自社の状況に合わせた研修体系の構築と運用に取り組んでいただければと思います。

LDcubeでは、研修体系デザインの支援や、現場の実務力向上のための研修効率化の支援など、人材育成においてさまざまな実績があります。

一度ご事情をお伺いさせていただければ、貴社の状況にフィットした研修体系の構築や研修運営の効率化のご提案をさせていただくことができます。

各種ツールの無料のデモ体験会や具体的な使い方のご案内、導入事例の紹介なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。