新入社員研修にeラーニングを活用するメリットと進め方・注意点

「新入社員にeラーニングって、どうなんだろう?」

「eラーニングを活用した新人教育を検討中だが、進め方や注意点が知りたい」

近年、多くの企業が新入社員研修にeラーニングを取り入れています。

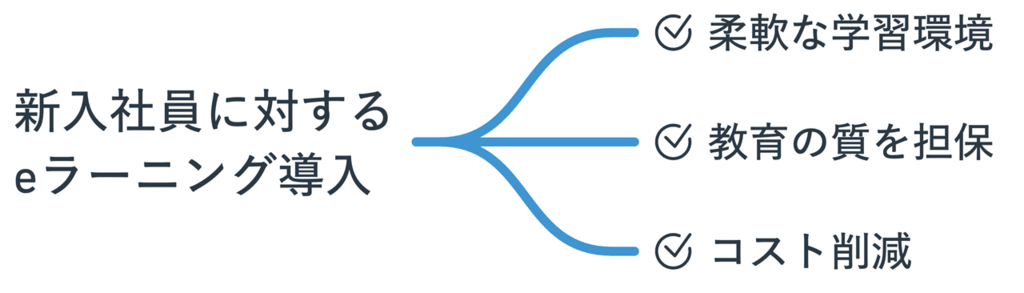

結論からいえば、新入社員に対するeラーニング導入は、多くのメリットがあり、早期に推進すべき施策といえます。

というのは、時間や場所に縛られない柔軟な学習環境を整備でき、一貫した教育の質を担保しつつ、コスト削減も図れるからです。

しかしながら一方で、注意点があるのも事実です。適切に実施しなければ、逆に非効率になる恐れがあります。

この記事では、新入社員の研修でeラーニングを活用するメリットと、導入の進め方、注意点について解説します。

新入社員の能力開発とエンゲージメント向上を両立できる、eラーニングの活用法を身に付けましょう。

▼2026年度新入社員研修に向けてのトレンドを解説しています。

▼新入社員の育成や研修については下記で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

▼新人育成については下記にまとめました。企画編56㌻、実践編46㌻、カリキュラム編20㌻で編成しています。

目次[非表示]

- 1.eラーニングを活用した新入社員研修のメリット

- 1.1.一貫した教育内容で品質を均一化できる

- 1.2.個人のペースで反復学習できる

- 1.3.学習状況を可視化できる

- 1.4.時間や場所の制約がない

- 1.5.教育コストを削減できる

- 2.新入社員研修にeラーニングを導入する進め方

- 2.1.ステップ1:新入社員教育における課題を明確にする

- 2.2.ステップ2:新入社員に必要な知識やスキルを精査する

- 2.3.ステップ3:eラーニングの全体設計に取り組む

- 2.4.ステップ4:ブレンディッドラーニングの設計をする

- 2.5.ステップ5:マイクロラーニングを効果的に取り入れる

- 2.6.ステップ6:eラーニングの進捗管理と評価の仕組みを整える

- 3.eラーニングを新入社員研修で活用する注意点

- 3.1.eラーニングの限界を理解する(過度な期待は禁物)

- 3.2.運用負荷を見極めて現実的な計画を立てる

- 3.3.eラーニングの効果検証を継続的に行う

- 3.4.新入社員の声に耳を傾けフィードバックを反映させる

- 4.eラーニングを活用して新入社員研修の効果を劇的に高めた事例

- 5.まとめ

eラーニングを活用した新入社員研修のメリット

冒頭でも触れたとおり、eラーニングは、新入社員の教育にさまざまなメリットをもたらします。

まずは、以下5つのポイントを具体的に見ていきましょう。

|

一貫した教育内容で品質を均一化できる

1つ目のメリットは「一貫した教育内容で品質を均一化できる」です。

新入社員を教育する際、講師やトレーナーのスキル・経験の違いにより、教育内容にばらつきが生じるケースは、少なくありません。

入社時期や同期の人数、研修の期間や職場の繁閑状況などの条件でも、教育の質に差が出ることがあります。

しかし、eラーニングなら統一された教材を使うため、すべての新入社員に対して、同じ水準の学びを提供できるのです。

【教育品質の均一化がもたらす効果】

|

全新入社員に質の高い教育を公平に提供できる体制を整備することは、企業の責任であり、組織の生産性向上にも大きく貢献します。

個人のペースで反復学習できる

2つ目のメリットは「個人のペースで反復学習できる」です。

集合研修では、受講者全員が同じペースで学習を進めるため、個人差への対応が難しい面があります。

一方、eラーニングでは一人一人の理解度に合わせて、繰り返し学習できる点が強みです。

苦手な部分は何度も復習し、よくわかったところは先に進むなど、個別最適化された学習が実現します。

【自分のペースで学べるeラーニング】

|

新入社員は学生時代までそれぞれの分野の勉強をしてきており、入社時には新入社員が持っている知識にはかなりばらつきがあります。

そのため、新入社員研修を受講中にも理解度にばらつきが出やすいのです。eラーニングを活用し、個人のペースで学習できることにより、理解が不足している人は繰り返し学習することで、新入社員研修についていけない状況を回避することができます。

個人の能力や進捗に合わせたセルフペースの学習は、着実なレベルアップにつながります。

また、内定者段階から任意の学習環境を提供し、少しずつ学習を進めてもらうのも効果的です。

学習状況を可視化できる

3つ目のメリットは「学習状況を可視化できる」です。

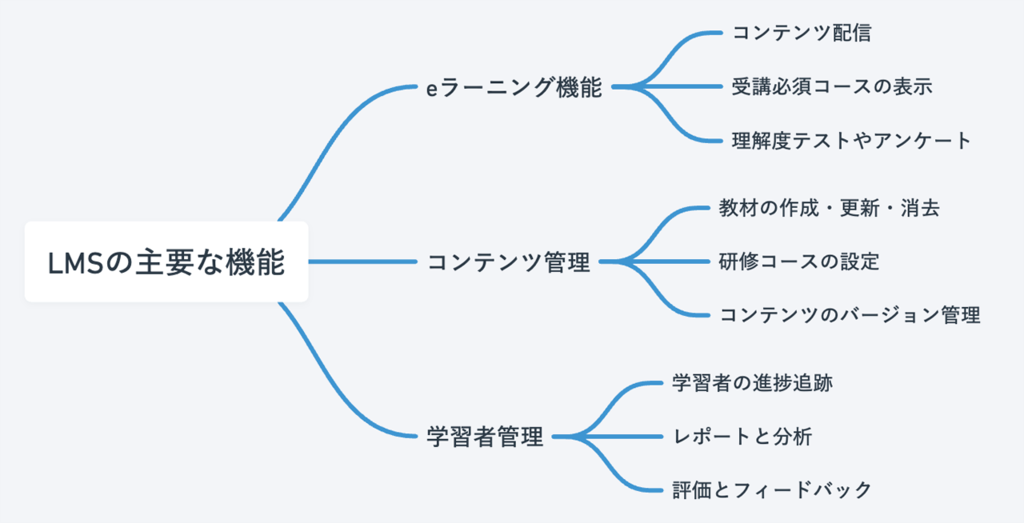

eラーニングは、LMSと連携しやすいという大きなメリットがあります。

LMSは「ラーニングマネジメントシステム(Learning Management System)」の略語で、学習管理システムのことです。

LMSを活用すると、新入社員の学習進捗状況や習得状況を可視化でき、適切な指導やフォローに役立てられます。

管理者は、個々の学習者の状況を把握し、きめ細やかなサポートを行えるのです。

【LMSによる管理の効果】

|

eラーニングとLMSの導入により、新入社員の学習状況を一元管理できることは、大きなメリットといえます。

▼LMSについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

⇒LMS(学習管理システム)とは?最新トレンドや導入の目的について解説!

時間や場所の制約がない

4つ目のメリットは「時間や場所の制約がない」です。

eラーニングは、いつでもどこでも学習できる点が大きな特徴です。

日常業務の合間など、隙間時間を有効活用できるため、効率的にスキルアップできます。

【eラーニングの柔軟性】

|

着目点として、最近では「マイクロラーニング」という手法が注目されています。これは、5〜10分程度の短い動画コンテンツを使って、隙間時間に少しずつ学習を積み重ねていく方法です。

詳しくは以下の資料にてご確認ください。

教育コストを削減できる

5つ目のメリットは「教育コストを削減できる」です。

新入社員研修を集合形式で行う場合、会場準備や講師の派遣、資料の印刷などの負担が生じます。社内で各種教育を実施する場合には、トレーナー担当者自身の教育や業務時間の調整などが必要です。

eラーニングを活用すれば、これらのコスト(費用面・労力面)を大幅に削減できます。

【eラーニングによるコスト削減効果】

|

研修コストを適正化し、浮いた予算を他の施策に充当できるのは大きなメリットです。

費用対効果の高いeラーニングの導入により、人材育成の質向上とコスト最適化の両立が実現できるでしょう。

▼LMS/eラーニングの費用については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒LMSの費用とは?3つの代表相場と形態・種類・機能による違いを徹底解説

新入社員研修にeラーニングを導入する進め方

多くのメリットがあるeラーニングですが、新入社員の教育に取り入れるなら、慎重に計画を立てて進める必要があります。

ここでは、6つのステップに分けて、具体的な進め方を見ていきましょう。

|

ステップ1:新入社員教育における課題を明確にする

1つ目のステップは「新入社員教育における課題を明確にする」です。

まずは、自社の新入社員教育の現状を振り返りましょう。

集合研修の実施状況や、教育の効果、コストなどの面から、現行の新入社員教育の問題点を洗い出します。

【新入社員教育の課題例】

|

このように、自社の新入社員教育の改善点を見据えることが、効果的なeラーニング設計の第一歩となります。

課題解決に向けて、どのようにeラーニングを活用していくのか、具体的なイメージを持つことが大切です。

ステップ2:新入社員に必要な知識やスキルを精査する

2つ目のステップは「新入社員に必要な知識やスキルを精査する」です。

集合研修で扱っていた項目を、漫然とeラーニング化するのでは、失敗しやすくなります。改めて、新入社員の学習ニーズを見直しましょう。

【新入社員に必要な知識やスキルの例】

|

このような項目を網羅的にリストアップし、優先順位をつけて教育内容を設計します。

実務で直面する場面を想定し、新入社員の立場に立って、本当に必要な知識やスキルを見極めることが大切です。

ステップ3:eラーニングの全体設計に取り組む

3つ目のステップは「eラーニングの全体設計に取り組む」です。

新入社員に必要な知識やスキルが明確になったら、次はeラーニングの全体設計に取り組みます。

明らかになった課題を踏まえつつ、学習内容を体系立てて整理し、新入社員の成長を効果的に支援するカリキュラムを組み立てましょう。

【eラーニング設計のポイント】

|

なお、eラーニングの学習効果を高めるためには、質の高い動画教材が欠かせません。

動画教材の選択肢は、大きく分けて2つです。

|

▼既成の動画教材の具体的なイメージをつかみたい方は、以下をご覧ください。

⇒CrossKnowledge ビジネススクール教授陣による動画コンテンツ

▼自社で動画教材を制作する方法については、以下の記事で解説しています。

⇒研修用動画コンテンツの作り方!効果的に作成するポイントやコツなどを解説!

以下の資料もあわせてご覧ください。

ステップ4:ブレンディッドラーニングの設計をする

4つ目のステップは「ブレンディッドラーニングの設計をする」です。

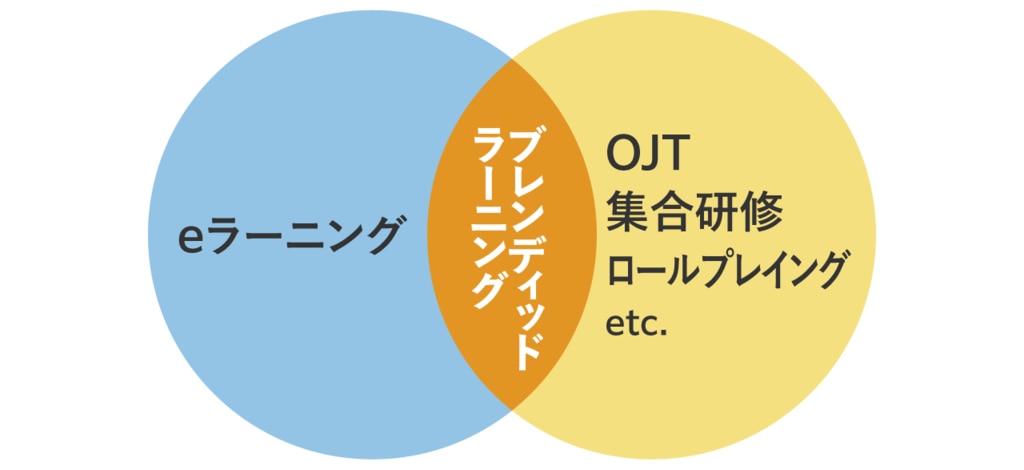

ブレンディッドラーニング(Blended learning)とは、複数の形態やメディアを組み合わせる学習手法です。

eラーニングを、集合研修や対面での実践演習と組み合わせると、多角的な学びが促進され、より深い理解と定着につながります。

【ブレンディッドラーニングの設計例】

|

新入社員教育では、実務で生きるスキルの習得が最重要です。「知識の習得」と「実践を通じた定着」の両方を促進するための最適解を追求しましょう。

ステップ5:マイクロラーニングを効果的に取り入れる

5つ目のステップは「マイクロラーニングを効果的に取り入れる」です。

新入社員向けのeラーニングを設計する際は、マイクロラーニングの手法を取り入れることが有効です。

マイクロラーニングとは、学習内容を小さな単位に分け、短時間で集中的に学ぶ方式です。新入社員の学習意欲を維持しつつ、業務と両立しやすい学習スタイルを実現できます。

【マイクロラーニング設計のポイント】

|

▼マイクロラーニングに関する詳細は、以下の資料にまとめていますので、あわせてご覧ください。

ステップ6:eラーニングの進捗管理と評価の仕組みを整える

6つ目のステップは「eラーニングの進捗管理と評価の仕組みを整える」です。

社員教育でeラーニングを活用する際は、“eラーニングプラットフォーム” の導入が不可欠です。

【eラーニングプラットフォームの基本機能】

eラーニングプラットフォームを選定する際には、前述のLMS(学習管理システム)機能が充実しており、進捗管理と評価をしやすいサービスを見極めることが大切です。

具体的な選択肢としては、グローバルで活用できるLMSや、著名なMBA教授が監修したeラーニングコンテンツなど、高品質な自律型学習を展開できる「CrossKnowledge」があります。

▼その他のLMSも含めて比較検討されたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

⇒【比較表付き】LMS(学習管理システム)11選を機能別に徹底紹介

eラーニングを新入社員研修で活用する注意点

eラーニングは、新入社員教育の強力なツールとなる一方、使い方を誤ると効果が薄れてしまいます。

新入社員の教育でeラーニングを成功させるためのポイントを押さえておきましょう。

|

eラーニングの限界を理解する(過度な期待は禁物)

1つ目は「eラーニングの限界を理解する(過度な期待は禁物)」です。

新入社員教育にeラーニングを取り入れる際は、その限界を見極めることも大切です。

eラーニングはあくまでも教育手段のひとつであり、万能ではありません。過度な期待を抱くことなく、長所と短所を冷静に見定めましょう。

【eラーニングの限界と留意点】

|

eラーニングの特性を十分に理解したうえで、新入社員教育の目的に応じて適切に活用しましょう。集合研修やOJTとの組み合わせを検討し、eラーニングの弱点を補う工夫が求められます。

運用負荷を見極めて現実的な計画を立てる

2つ目は「運用負荷を見極めて現実的な計画を立てる」です。

eラーニングの導入はコストメリットが大きいものの、一定の負荷はかかることを認識しておく必要があります。

安易に始めてしまい、現場に過重な負担を強いるようでは本末転倒です。運用体制やコストを見極め、現実的な計画を立てましょう。

【運用負荷への対策】

|

関係各所の協力を得ながら、持続可能なeラーニング活用を目指していきましょう。

eラーニングの効果検証を継続的に行う

3つ目は「eラーニングの効果検証を継続的に行う」です。

eラーニング導入後は、その効果を可視化し、継続的な検証が欠かせません。学びの成果が業務成果に反映されているか、定期的に確認することが重要です。

【eラーニングの効果測定の方法】

|

効果検証の仕組みを整え、PDCAサイクルを回しながら、教育の質を高めていきましょう。

データに基づく冷静な分析と、それを研修設計に反映する継続的な取り組みが、eラーニング活用の成功の鍵を握ります。

▼効果測定については詳しくは以下の記事をご覧ください。

⇒人材育成の効果測定とは?重要な観点や評価項目を網羅的に解説

新入社員の声に耳を傾けフィードバックを反映させる

4つ目は「新入社員の声に耳を傾けフィードバックを反映させる」です。

eラーニングに取り組む新入社員の声に、真摯に耳を傾ける姿勢も忘れてはなりません。

新入社員目線のフィードバックを吸い上げ、eラーニング教材や運用の改善に生かす仕組みを作りましょう。

【新入社員の声を生かす施策】

|

新入社員の立場に立ち、彼ら彼女らのニーズを的確に捉えることが、教育の質向上につながります。

新入社員と運営側が一体となって教育を作り上げていく協働の意識が、eラーニング成功の礎となるでしょう。

eラーニングを活用して新入社員研修の効果を劇的に高めた事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース(130名)

【背景】Withコロナ時代の中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションを図りたい。

【新たな取り組み】

- 動画コンテンツを作成してオンライン自己学習の充実化を図る(eラーニング)

- 確認テストを実施して都度理解度をチェックする

- 質問BOXを設け、質問があれば随時入力してもらう

- オンライン協調学習のセッションで演習や質問BOXに入力された質疑応答を行う

【結果】受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍に入った2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

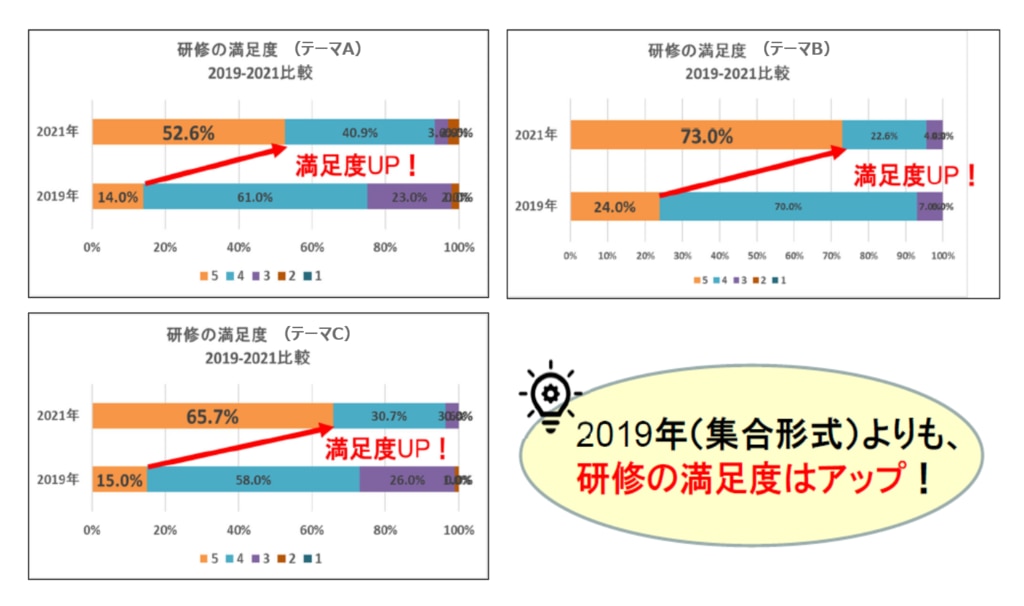

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から効果測定しています。 新人研修の満足度アンケート結果 2019年度と2021年度の、研修満足度のアンケートデータの比較満足度を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4をつける人がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5をつける方がボリュームゾーンとなりました。

受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。 また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

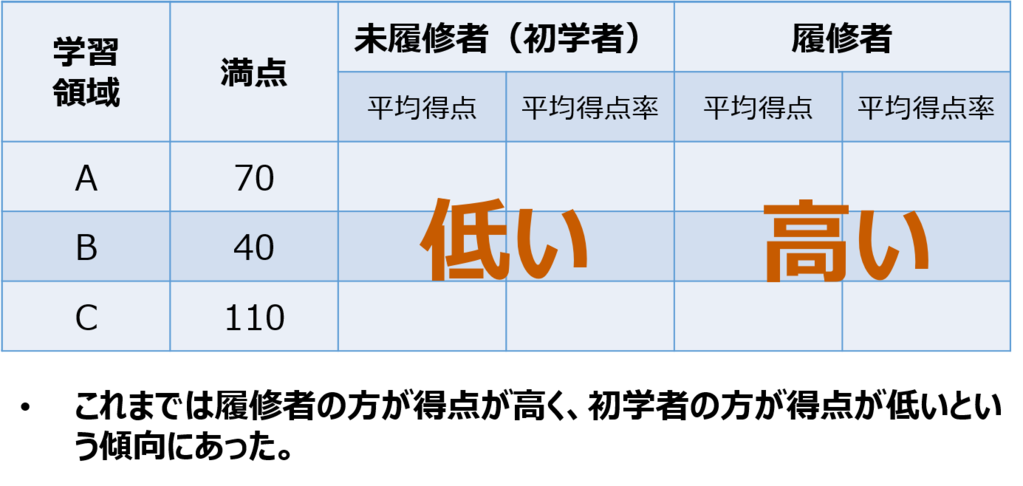

新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

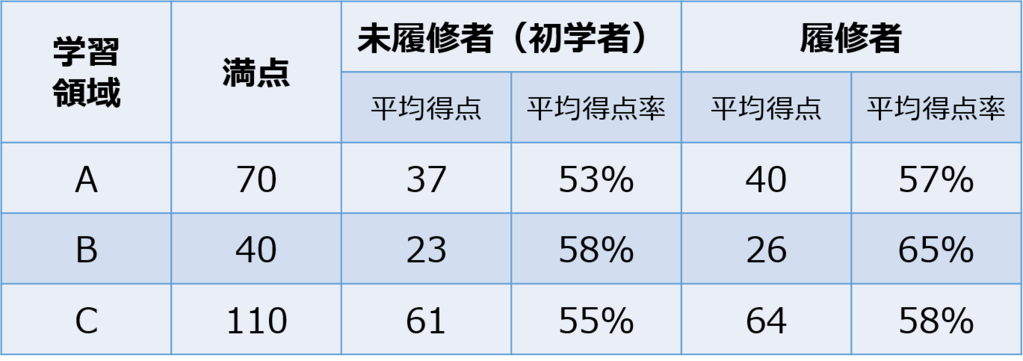

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。 2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

今回のケースの場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

- 動画コンテンツを作成してオンライン自己学習の充実化を図る(eラーニング)

- 確認テストを実施して理解度を都度チェックする

- 質問BOXを設け、質問があれば随時入力してもらう

- オンライン協調学習のセッションで演習や質問BOXに入力された質疑応答を行う

まとめ

本記事では「新入社員教育とeラーニング」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

eラーニングを活用した新入社員研修のメリットとして、以下が挙げられます。

|

新入社員研修にeラーニングを導入する進め方を6つのステップで解説しました。

|

eラーニングを新入社員研修で活用する際の注意点は以下のとおりです。

|

新入社員教育におけるeラーニングのノウハウを蓄積していけば、人材育成プロセスの最適化が期待できます。

新入社員の成長を最大限に後押しする手段として、eラーニングを前向きに検討していただければ幸いです。

株式会社LDcubeでは世界のLMS市場トップ50リストで2020年に1位に輝いたCrossKnowledgeのLMS/eラーニング製品を日本で展開しています。

CrossKnowledgeのLMS/eラーニングは多言語対応しており、世界レベルの著名なMBA教授らが監修した高品質なコンテンツを有しており、24時間365日稼働しています。

もちろん新入社員向けのコンテンツも用意しております。自社オリジナル教材を作成して搭載することも可能です。

無料のデモIDの発行や導入事例の紹介なども行っています。受講者からの評判や受講費用など含めて、お気軽に問合せ、ご相談ください。

▼新人育成については下記にまとめました。企画編56㌻、実践編46㌻、カリキュラム編20㌻で編成しています。

▼関連記事はこちらから。