eラーニングで学ぶコンプライアンス研修とは?ポイントや新学習法を解説

コンプライアンス研修の効率化にお悩みではありませんか?

多くの企業が法令遵守の重要性を認識する一方で、従業員全員に対して一貫した研修を提供することは容易ではありません。全員の出席やしっかりとした理解が求められる中で、「どのようにしてコンプライアンス意識を組織全体に浸透させるか」が大きな課題となっています。

そのような問題の解決策として、eラーニングを活用したコンプライアンス教育が注目されています。特に、オンラインプラットフォームを活用することで、時間や場所に制約されることなく、多くの従業員が効率的に研修を受けることが可能です。これにより、出席率の向上、把握はもちろん、個人のペースに応じた学習が促進され、理解度の向上にもつながります。

さらに重要なポイントは、最新の法令や企業の自社ポリシーに基づいたコンテンツを常にアップデートできるということです。これにより、常に最新の情報を提供し、法令遵守の徹底を図ることができます。

最近では、eラーニングとオンライン・集合研修を組み合わせたコホート型のコンプライアンス研修も注目さています。効果的なコンプライアンス研修で、組織全体の法令遵守意識を高めましょう。

▼コンプライアンス特集ページを作成しました。ハラスメントとの違いや種類、学習方法まで体系的に解説しています。 |

▼ コンプライアンスについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼コンプライアンス教育については下記にまとめています。施策検討に活用ください。

目次[非表示]

- 1.コンプライアンス研修でeラーニングを活用し、効果を高めコストを削減

- 2.eラーニングでコンプライアンス研修を行うメリット

- 3.eラーニングでコンプライアンス研修を行うデメリット

- 3.1.対面での質疑応答が難しい

- 3.2.自己学習を必要とする

- 3.3.技術的な障壁とセキュリティリスク

- 4.eラーニングを活用したコンプライアンス研修で避けること

- 5.eラーニングでのコンプライアンス教育設計ポイント

- 6.eラーニングでのコンプラインス研修における2つのアプローチ

- 7.eラーニングを活用したこれからの時代のコンプライアンス研修

- 8.職場ミーティングが文化醸成につながる理由

- 9.コンプラインスを学べるeラーニングコンテンツ

- 10.お客さまの声(事例)

- 11.まとめ

コンプライアンス研修でeラーニングを活用し、効果を高めコストを削減

コンプライアンス研修において、eラーニングを活用することで、その効果を飛躍的に高めることができ、結果としてコストも削減されます。

eラーニングは、オンラインでの研修が可能であるため、時間と場所にとらわれずに受講が可能です。忙しい業務の合間に、自分のペースで継続的に学習することができるため、従業員の理解度が向上します。

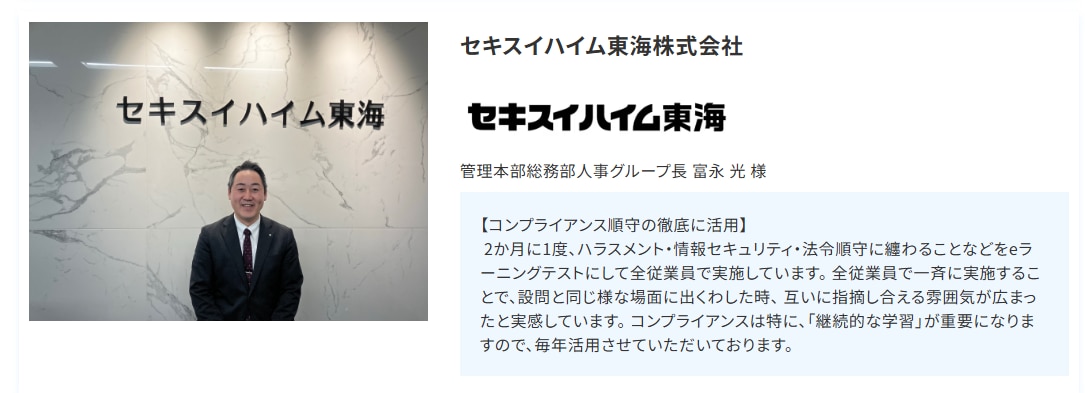

具体的な事例として、ある企業では2か月に1度、ハラスメント、情報セキュリティ、法令順守に関するeラーニングテストを全従業員に実施しています。この企業では、この方法を採用した結果、設問と同様の場面に遭遇した際に、社員同士が互いに指摘し合える文化が醸成されました。この企業が特に重視しているのは、「継続的な学習」であるため、eラーニングを毎年活用しているといいます。この結果、全社のコンプライアンス意識が向上しただけでなく、研修にかかる経費も削減されています。

このようにすることで、企業は限られたリソースを最大限に活用しつつ、持続可能なコンプライアンス強化が実現できます。

eラーニングでコンプライアンス研修を行うメリット

コンプラインス研修をeラーニングで行うメリットは3点あります。

|

受講時間と場所が自由なためコストが抑えられる

eラーニングの活用により、コストを抑えた展開が可能です。

なぜなら、eラーニングを導入することで、受講者が自分の都合に合わせて自由に学習時間を決めることが可能であり、場所に縛られず、自宅やオフィス、出張先など、インターネット環境があり、ログインさえできればどこでも学習できるからです。

それにより、実際の教室を借りる必要がなく、また講師を呼んでの講義が不要になるため、研修の日程調整などの運用にかかる負担を減らすことや大幅なコスト削減が可能です。

充実した学習内容かつ教材の更新が容易

一般的な研修での教材は印刷や配布が必要ですが、eラーニング教材はオンライン上で瞬時に更新することが可能です。

eラーニングでは、多様なメディアを使用して視覚的・聴覚的に情報を伝えるため、理解度が向上することを期待できます。 また、一度学んだ内容を何度でも復習することができます。

法律改訂などで情報が変わった場合でも、速やかに内容を更新し配布することができます。

また、汎用的なコンテンツについてはeラーニングベンダーが提供している多くのコンテンツの中から選択して採用することができます。

自社の各規定や正しい仕事の進め方などについては自社独自にコンテンツを用意して必要があります。 全てを作成するのではなく、汎用的なコンテンツと自社独自のコンテンツを組み合わせて配信することで、効率的に運営することができます。

▼研修用動画コンテンツの作成については下記で解説しています。合わせてご覧ください。 ⇒研修用動画コンテンツの作り方!効果的に作成するポイントやコツなどを解説!

個々のレベルに応じた学習で進捗を追える(結果の評価と履歴の確保)

eラーニングシステムは、受講者の進捗状況や理解度を瞬時に把握することができます。

なぜなら、eラーニングでは、個々の理解度や学習速度に応じて学習を進めることができ、人一人が必要な知識やスキルを確実に習得できるとともに、eラーニングのシステムには通常テスト機能が含まれており、瞬時に結果を集計し、フィードバックすることができるためです。

これにより、早急に必要なフォローや強化学習を提供することが可能になります。 受講者本人はもちろん、組織全体としても学習の効果を確認することが容易になります。

また、組織としてもコンプライアンス研修を実施し、社員の学習状況や理解度について履歴を残しておくことは、企業として対策を講じているということを証明できるため、企業防衛上も大切なことです。

eラーニングでコンプライアンス研修を行うデメリット

一方で、コンプラインス研修をeラーニングで行うデメリットも3点あります。

|

対面での質疑応答が難しい

eラーニングの形式上集合研修とは異なり、受講者が講師に直接質問する機会が少ないため、疑問点や理解できない部分について深く議論することが難しい場合があります。

そのため、反復学習やインタラクティブな機能を用いて疑問点を解消する手段に頼らざるを得ない場合があります。

さらに、eラーニングは主に知識を習得するための学習方法であるため、実地訓練やロールプレイのような実技を必要とする場合、その実現が難しいことが課題となります。

自己学習を必要とする

eラーニングは基本的に個別で学習を進めます。

受講者自身が積極的に学習を進め、理解度を確認しなければならないため、自己管理能力や自己推進力のない人には学習効果が落ちる可能性があります。

そのため、場合によっては、他の受講者との協力や意見交換を通じて理解を深めるといったグループ学習などで補完する必要があります。

技術的な障壁とセキュリティリスク

eラーニングを適切に利用して学習を進めるためには、インターネットやPC、スマートフォンの操作に必要な基本的なITスキルが必要です。

特にITリテラシーが低い社員にはとっつきにくいと感じる場合があります。 また、eラーニングではインターネット環境が前提となります。

そのため、「自宅にインターネット環境がない」、「通信状況が悪い地域に住んでいる」等の理由で受講に支障をきたす場合もあります。

さらに、オンライン環境においては、セキュリティ対策が不十分な場合、個人情報漏えいや不正アクセスの危険性があります。 eラーニングを提供・利用する上で、適切なセキュリティ対策が必要となります。

▼ eラーニングのメリットやデメリットについては下記で解説しています。 ⇒eラーニングシステムのデメリットとは?課題を解決する方法

eラーニングを活用したコンプライアンス研修で避けること

eラーニングを活用したコンプライアンス研修において避けなければならいことは下記3点です。下記のような状況ではコンプライアンス研修を行っていても不祥事が起きてしまう可能性があります。

一番困るのは、コンプライアンス研修を行っているのに、不祥事が起きてしますことです。なぜなら、コンプライアンス研修は、従業員が法律や企業倫理を理解し、それに従った行動をするための学習の場であり、不祥事を防ぐことが狙いだからです。

コンプライアンス研修で避けなければならないこと3点について紹介します。

|

知識の習得だけで実践が伴っていない

コンプライアンス研修で学んだことを実際の業務に適用しなければ意味がありません。

研修だけではなく、定期的なフォローアップや振り返りミーティング、模擬ケースでの演習なども行い、実際の業務の中で判断をしたり、行動に移したりできるよう指導することが大切です。

(具体的な対策例)

- 研修後職場での定期的なミーティングでヒヤリ・ハットした事象などを共有する

- 自社・他社問わず、コンプライアンスが問題となった事象をケースとして取り上げ、自社であればどのように対処すべきか、初動としてどのような行動を取るべきかを議論する

研修内容が抽象的で理解できていない

法律や規則は専門的な言葉で書かれているため、一般の社員が理解するのは難しい場合があります。

具体的な事例を用いて説明する、わかりやすい言葉で表現するなどして、全員が理解できるような内容にすることが求められます。

また、自社での事例などを取り上げて関連して理解できるようにするなど、自社では具体的にどのように考え、どのような行動を取ることが求められているのかを腹落ちさせる必要があります。

(具体的な対策例)

- 法律的な表現などではなく、自社社員としての行動指針を明示する

・取引先への接待は行わない(懇親会などへ参加の場合は割勘での支払いを申し出る)

・取引先の周年記念の記念品などは受け取らない など

企業文化や風土がコンプライアンス違反を許容している

上層部や部署内の風土がコンプライアンスを軽視するものであれば、研修だけでは不祥事の防止は難しいでしょう。

経営陣から一貫したトップメッセージを発信し、コンプライアンス遵守の重要性を全社員に認識させることが大切です。

研修の効果よりも管理職や上司の言動の方が個人に与える影響力が大きいため、幹部クラスがコンプライアンスを徹底するという意識醸成と文化づくりが重要です。

(具体的な対策例)

- 幹部クラスを対象とした定期的な研修会や勉強会を行い(弁護士などを講師に)、それを幹部が各職場で共有する場をつくる

以上のような点に気を付けつつ、定期的な研修や評価、改善を繰り返して実践力を身に付け、社員一人一人がコンプライアンス意識を持つようにすれば、不祥事の防止につながるでしょう。

▼ 組織内の心理的安全性を高めていくことが不祥事を起こさないポイントです。 ⇒"心理的安全性"がビジネスに必要な理由?エドモンドソン博士の視点を解説

eラーニングでのコンプライアンス教育設計ポイント

eラーニングを活用したコンプライアンス教育の設計においては下記3点がポイントです。

|

企業文化の醸成につながること

経営層がコンプライアンスを重視する姿勢を社員に示すことで、コンプライアンス意識が企業全体に浸透します。

また、社員同士で意見を交換する機会を設けることで、切磋琢磨、成長につなげることが期待できます。 社長や幹部社員からの動画メッセージなども活用して社員に伝え続けることが重要です。

実践的な内容であること

法規制や社内規則だけを説明するだけではなく、受講者が実際に遭遇しうる状況や手続き、シチュエーションを取り入れたショートケーススタディーを用いると実効性が高まります。

実社会での具体的な問題への対処方法を学ぶことで、単なる抽象的な知識ではなく、具体的な行動指針を学ぶことができます。

自社以外のコンプライアンス事案を基にショートケースを作成し、自社ではどのような考え方と行動を社員に期待するかを設定することで、メッセージを具体的に伝えやすくなります。

それにより、実務シーンでの取るべき行動についてのイメージがわきやすくなります。

フォローアップと評価を行うこと

研修は一度だけで身に付くものではありません。重要なことは何度でも繰り返し行うことで、脳も重要なことだと認識するようになります。

研修後に受講者の理解度を確認し、必要に応じて追加の指導や研修を提供することが重要です。

また、定期的な再教育や理解度テストを通じて、社員の意識を啓発し、維持することも有効です。

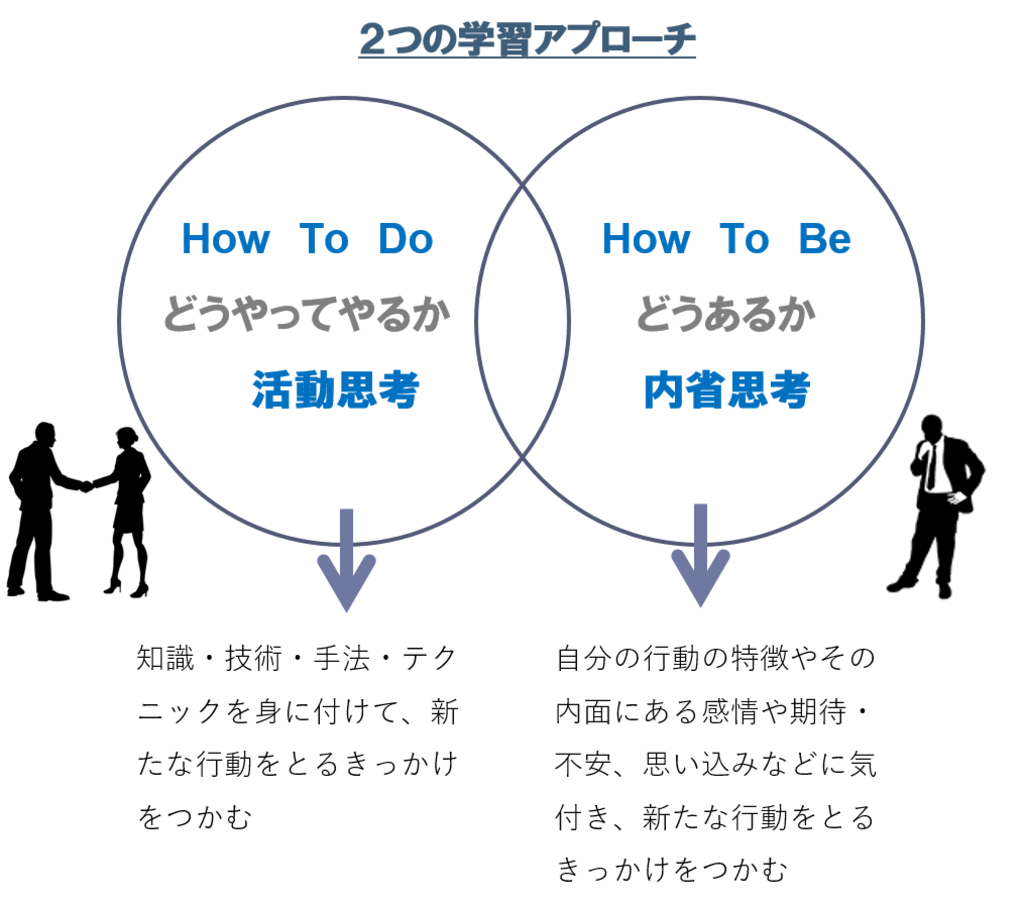

eラーニングでのコンプラインス研修における2つのアプローチ

"How to do"と"How to be"は、学習のアプローチとして非常に重要です。

これらはそれぞれ、具体的なスキルや手続きを学ぶ方法("How to do")と、自己の在り方や思考形成を学ぶ方法("How to be")を指します。

以下、コンプライアンス研修におけるそれぞれのアプローチを説明します。

How to do

具体的な行動指針や操作手順、ルール等を学びその実践方法を身に付けることを指します。

コンプライアンス研修においては、企業の規範や法律の遵守、報告の手続き、社内システムの使い方、具体的な事例における適切な対応方法など、具体的な行動の指導が行われます。

例えば、情報管理に関するルールを学ぶ際、どのように情報を保存し、どのように共有すべきかという具体的な操作や手順を学びます。

同様に、法規制違反の疑いがある事例が発生した際の対応フローや報告手続きなどを明示し、それらを正しく行う方法を学んでいきます。

How to be

自己の思考形成や価値観、意識や行動の在り方を学び、自己成長や意識改革を促すことを指します。

コンプライアンス研修においては、個々の社員が「なぜコンプライアンスを守るべきなのか」を理解し、それを自身の行動や意識に反映させることが求められます。

例えば、社会的責任や企業倫理についての議論を通じて、法律を遵守することの重要性や、コンプライアンス違反が個人や企業にもたらす悪影響を理解します。

これにより、社員一人一人が自分の行動が企業全体に影響を与えるという認識を持ち、自らが法令遵守の先導者となるべきであるという意識を醸成します。

また、ダイバーシティやハラスメント問題について学ぶことで、自己の世界観や価値観について振り返り、他者を尊重する姿勢を身に付けることも大切です。

「How to be」のアプローチは、「何をすべきか」ではなく、「どのような人間であるべきか」を問うものであり、真に信頼される組織をつくるために欠かせない学習アプローチです。

"How to do"と"How to be"の研修は、それぞれが補完し合いつつ、社員一人一人が自己の行動を向上させるために重要です。

われわれは、コンプライアンスの根底に流れる理念を理解し、それが自己の行動に反映されるよう努力を続けるべきです。

eラーニングを活用したこれからの時代のコンプライアンス研修

テレワークなど働き方が多様化していている中、これからの時代に適応したコンプライアンス研修において、新たな学習手法や職場の取り組みについて考えてみましょう。下記2つの展開方法を紹介します。

|

コホート型学習

コホート型学習とは、eラーニングやオンライン学習スタイルをベースに一定期間、同じテーマや目標を持つ固定のグループで学習を行う方法です。

この方式では、事前に対象者ごとにeラーニングで必要なコンテンツを学習した上で、オンライン研修において、メンバー間で情報や経験を共有しながら一緒に学ぶことで、深い議論が導かれやすいです。

特にコンプライアンス研修では、知識学習のみならず、複雑な問題に対して視点の共有や解決策の議論が重要です。したがってコホート型学習は有用な学習方法と言えます。

また、メンバー間での信頼関係やチームワークも構築され、それが職場全体のコンプライアンス遵守に対する意識向上につながります。

eラーニング受講後はオンライン研修をベースにしていますが、集合研修でも良いでしょう。

▼コホート型学習の進め方やファシリテーターの役割については下記もご覧ください。

⇒研修を成功に導くライブ・ファシリテーターという新たな役割

職場ミーティングによる文化醸成

職場メンバーを対象とした定例会議などにコンプライアンス研修の内容を取り入れることも重要な展開方法です。

日々の業務を通じて適切な行動や倫理観を社員全体で共有し、確認することで、会社としての一貫した行動基準が形成されるためです。

例えば、職場メンバーがeラーニングでコンプライアンスに関するコンテンツを学習した後、会議の中でコンプライアンスに関連するトピックを取り上げるとします。

その場でコンプライアンス違反となる事例を共有したり、対応策を考えたりします。

このような上司と部下が一緒になって取り組むことにより、コンプライアンスへの理解を深めるだけでなく、職場全体で支える文化を醸成することができます。

これらの手法を組み合わせて利用することで、コンプライアンス研修が単なる義務的な学習でなくなります。

さらに研修で学んだ知識がチームで共有され、職場の一部となり、結果として組織全体のコンプライアンス意識が高まります。

職場ミーティングが文化醸成につながる理由

B=f(P,E)は、行動科学者のクルト・レヴィンの行動理論で、'行動(B)は個人(P)と環境(E)の関数(f)である'を意味します。

つまり、人々の行動は、その個人とそれを取り巻く環境に大きく影響されるという考え方です。

企業においてコンプライアンスを守るという行動は、社員と、企業文化からも大きく影響を受けます。

職場での定例ミーティングは、この環境(E)を形成する上で重要な要素の1つです。

会議では経営方針や部門の目標など、会社として大切にしている価値観が共有され、それが組織全体に浸透します。

コンプライアンスについても、その重要性や具体的な事例、遵守すべき行動指針などを定期的に共有することで、コンプライアンスを守るという行動が組織文化として根付いていきます。

上記の行動理論を踏まえると、定期的な会議を通じてコンプライアンスに対する意識を高め、それを組織文化として醸成することで、最終的にはそれが社員個々の行動(B)に影響を及ぼします。

この観点から、職場のミーティングがコンプライアンス教育と連携した形で実施されることは大変重要であり、コンプライアンス遵守に向けた環境づくりにつながると言えます。

▼ 職場ミーティングについては下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!

コンプラインスを学べるeラーニングコンテンツ

株式会社LDcubeではコンプライアンス研修で活用できるeラーニングサービスを多数提供しています。 汎用的なコンテンツになっているため、お客様の要望に合わせたカスタマイズはできませんが、契約後はすぐに受講をスタートすることが可能です。

コース名 | 概要 | 内容 | 学習時間 |

コンプライアンス基礎 | コンプライアンスについて理解を深めていただくコース内容です。知識習得だけでなく、確認テスト、コンプライアンス危険度チェックなども受講いただけます。 |

| 約1時間30分 |

パワーハラスメント | パワハラについて、どのような言動/行動がパワハラに関連してしまうのかをケース学習を通じて学べるコースです。 パワハラ危険度チェックで自分の危険度も測定できます。 |

| 約1時間30分 |

SNS(情報セキュリティ) | 情報管理のあり方について、情報開示に当たり何が良くて何がダメなのかについてケース学習を通じて理解を深めていく学習コースとなります。 |

| 約1時間30分 |

不正防止 | 不正行為とは何か?不正行為が発生しやすい職場環境とは?不正行為を起こさない健全な職場環境を醸成する職場づくりについて、ケース学習を通じて学習いただきます。 |

| 約1時間30分 |

ハラスメント防止コース① 風通しが良い職場づくり ~風通しが良くない職場の事例~ | ハラスメントについての理解・関心を深め、ハラスメントをより自分事として考えます。 風通しの良い職場づくりに向けて、一人一人ができることを理解することができます。 |

| 約40分 |

ハラスメント防止コース② 伝える ~アサーションを活用する~ | ハラスメントが起きたときの対処について、一人一人ができることを学習することができます。 相手への効果的な断り方、伝え方を学習することができます。 |

| 約40分 |

ハラスメント防止コース③ 職場づくりに一人一人ができること ~職場メンバーとしてできること~ | ハラスメントを見聞きしたときの心情・行動について考えます。 風通しの良い職場づくりに向けて、一人一人が当事者として何ができるかを考えます。 |

| 約30分 |

マイクロラーニング講座には下記があります。

- 心理的安全性がつくる恐れのない職場コース 組織やチームにとって重要な内容であるにもかかわらず、自分の考えを言わず、質問を控え、黙っていたことが何度ありますか?従業員が安心して発言できるようにするには、心理的に安全な環境を整える必要があります。 本コースでは、対人関係の不安がいかに組織をむしばむか、そして、その乗り越え方を様々な事例を通じて学習します。 本コースはこれまで一通りコンプライアンスについての研修を行ってきた場合の次の一手として最適です。

▼詳しくはこちらから。⇒心理的安全性がつくる恐れのない職場コース - 関係者の利益を守るコーポレート・ガバナンスコース

現在、企業の社会的責任を問う傾向は強まる一方です。組織では責任ある行動を取ることが重要であり、行動の行き過ぎを抑える「拮抗力」は欠かせません。本コースでは、現代社会で求められるコーポレート・ガバナンスのあり方やサステイナビリティについて学習します。

▼詳しくはこちらから。⇒関係者の利益を守るコーポレート・ガバナンスコース

お客さまの声(事例)

まとめ

コンプライアンス研修をeラーニングで行うメリットとは!?ポイントを解説!について紹介してきました。

- コンプライアンス研修をeラーニングで行うメリット

- コンプライアンス研修をeラーニングで行うデメリット

- eラーニングを活用したコンプライアンス研修で避けること

- eラーニングでのコンプライアンス教育設計ポイント

- eラーニングでのコンプラインス研修における2つのアプローチ

- eラーニングを活用したこれからの時代のコンプライアンス研修

- 職場ミーティングが文化醸成につながる理由

- コンプラインスを学べるeラーニングコンテンツ

- お客さまの声(事例)

社会から企業の不祥事がなくならない中、経営者・管理者から新入社員まで、人材育成施策としてコンプライアンス研修は重要です。

eラーニングを活用することで研修実施上のさまざまなメリットがあります。

重要な研修であり定期的かつ継続的に展開していくためにはeラーニングのメリットは貢献が大きいと言えます。

一方でデメリットもありますので、両面からの展開形式を検討していくことが求められます。

不祥事をなくすためには、コンプライアンスについての知識学習のみならず、どのように捉え、人間としてどのようにあるべきかを問いただしていくことも重要な学習アプローチです。

その積み重ねが、企業文化を醸成し、風通しが良く不祥事が起きない組織になっていくポイントです。

eラーニングをうまく活用しながら、オンライン研修や集合研修と組み合わせ、時には職場単位でのミーティングを行い、職場の規範を変えていくことなどの飽くなき挑戦が求められます。

そのようなマネジメント体制をコツコツ整えていくことが不祥事のない会社につながります。

株式会社LDcubeではコンプライアンス研修に活用できるeラーニング、マイクロラーニング、LMSなどの提供を行っています。

コースごとの価格設定もあれば、受講人数に制限を設けない全社員受け放題プランなど、費用についてもバリエーションを用意しております。

また不祥事の起きない会社づくりに向け、eラーニングや研修、職場ミーティングなどを組み合わせ、総合的な支援もしています。

さらに無料のデモIDの発行や実績・導入事例の紹介も行っていますので、お気軽にご相談ください。

▼ 関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連記事はこちらから。