社内研修のネタ12選!効果的なテーマと企画・運営成功のポイントを紹介!

「また同じ内容か…」社内研修がマンネリ化していませんか?

社内研修を企画するたびに、「新しいネタが思い浮かばない」「参加者の反応がいまひとつ」と悩む人事・研修担当者は少なくありません。毎回似たようなテーマで、形だけの研修になってしまう。そのような状況が続くと、社員の成長機会を逃すだけでなく、企業全体の活力にも影響を及ぼしかねません。

しかし、実は、社内で実施できる研修のネタは、想像以上に豊富に存在しています。新入社員から管理職まで、階層や職種に応じた多様なテーマをうまく活用すれば、参加者が主体的に学び、実務に生かせる研修を企画することが可能です。

本記事では、社内研修のネタ選びにおいて押さえるべき重要なポイントをはじめ、階層別におすすめの研修テーマを具体的に紹介します。さらに、参加者が熱中する研修の共通点も解説します。

▼研修内製化についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.社内で実施できる研修ネタは意外とある

- 2.社内研修のネタ選びで重要なポイント

- 3.【全社員共通】社内研修のネタ

- 3.1.自己理解とコミュニケーション

- 3.2.レジリエンス(逆境を乗り越える力)

- 4.【管理職向け】社内研修のネタ

- 5.【中堅社員向け】社内研修のネタ

- 6.【若手社員向け】社内研修のネタ

- 7.【新入社員向け】社内研修のネタ

- 8.参加者が熱中する社内研修のネタの特徴

- 8.1.実習などの体験要素の多い研修

- 8.2.具体的で役に立つ実感を得られる研修

- 9.社内研修のネタの多くは社内トレーナーで実施できる

- 9.1.社内トレーナーとは

- 9.2.ライセンス取得でネタを使えるようになる

- 9.3.研修の充実化とコスト削減を両立できる

- 10.社内研修のネタを成功させる企画・運営のコツ

- 10.1.研修対象層にフィットしたネタを選ぶ

- 10.2.研修当日だけでなく前後のデザインを行う

- 10.3.研修後のフォローアップで行動変容を促す

- 11.社内研修のネタを提供するLDcubeのライセンスプログラムとは

- 12.社内研修を社内トレーナーが展開している支援事例

- 13.まとめ:効果的な社内研修のネタで充実化を図ろう

社内で実施できる研修ネタは意外とある

社内研修のマンネリ化は多くの企業が直面する課題であり、それが原因で外部講師に委託しようかと考慮するケースも多いです。

しかし、外部に頼らなくても社内でやれる研修は意外とあります。新入社員から管理職まで、それぞれの階層に適した多様なテーマが存在し、これらをうまく組み合わせることで、参加者が主体的に取り組める環境をつくることが可能です。

重要なのは、自社の課題や参加者のニーズに合ったネタを選択し、効果的に企画・運営することです。これを通じて、社員のスキルアップに貢献し、ひいては企業全体の成長を促すことができるでしょう。また、成功事例やフィードバックを元に、継続的に内容を改善し、常に新鮮な学びの場を提供し続けることも重要です。

社内研修のネタ選びで重要なポイント

この章では、社内研修のネタ選びの際に考慮すべき、3つの重要なポイントについて詳しく紹介します。

自社の課題と目的を明確にする

最初に取り組むべきは、自社が抱える具体的な課題を明確にすることです。これを行わないと、研修の目的が曖昧になり、参加者のモチベーションが下がります。

例えば、「部署間の連携がスムーズにいかず、業務効率が落ちている」「新入社員が打たれ弱い」といった具体的な課題を洗い出すことで、それに対応した研修テーマを選択できます。課題解決という明確な目的を持つことで、参加者の動機も高まり、研修が終わった後の効果測定もしやすくなります。

参加者が主体的に取り組める内容を選ぶ

研修の効果を高めるためには、参加者が積極的に関与できる内容にすることが重要です。

講義型の研修だけでは、参加者が受け身になりがちで、結果として学習効果が限定的になる可能性があります。グループワークやケーススタディーなど、参加者が主体的に考え、発言し、行動する機会を多く設けることで、学びの深さや記憶の定着が促進されます。

こうした能動的な学習スタイルを取り入れることで、参加者の満足度も向上します。

豊富な実施経験があるものを選ぶ

革新的な研修ネタに挑戦するのも重要ですが、まずは実施事例が豊富で、効果が実証されている研修から始めるのが無難です。

多くの企業での成功事例があるネタには、成功に導くためのノウハウや注意点が蓄積されており、研修の失敗リスクを大幅に減少させることができます。また、これにより社内トレーナーの育成もスムーズに進められ、確実に成果を上げることができるでしょう。

業務の特性や参加者の背景に合った研修を選ぶことで、プロジェクト全体の効果を最大化することが期待できます。このように、実績と信頼性のある研修からスタートすることで、社内研修の質を一段階引き上げられます。

【全社員共通】社内研修のネタ

自己理解とコミュニケーション

自分自身の特性や価値観を理解し、他者との効果的なコミュニケーションを学ぶ研修です。自己分析ツールを活用して参加者に自分の強みや課題を認識してもらい、その上で相手の立場に立った伝え方や聞き方を身に付けます。

このようなテーマの研修では、行動特性診断やコミュニケーションスタイル診断を用いて、参加者が自分の特性を客観的に把握します。その後、異なるスタイルの人とのコミュニケーション方法を学び、実際にロープレで練習します。部署間の連携強化やチームワークの向上に直結し、職場の人間関係改善にも大きく貢献します。

多様性を理解し受け入れる姿勢も育成でき、現代の職場環境に不可欠なスキルです。特に世代間の価値観の違いが顕著になっている現在、相互理解を促進する研修として高い効果が期待できます。

▼自己理解を促すワークショップについては下記で詳しく解説しています。

⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!

レジリエンス(逆境を乗り越える力)

困難な状況に直面した際に、柔軟に対応し、立ち直る力を養う研修です。自分の思考パターンを特定し、適切な対処法を学ぶとともに、前向きな思考パターンを身に付けます。

研修では以下の内容を学習します。

|

変化の激しい現代のビジネス環境では、予期せぬ問題や挫折は避けられません。レジリエンスを高めることで、社員一人一人が困難を成長の機会として捉え、組織全体の適応力と持続可能性を向上させることができます。

メンタルヘルス対策としても効果的で、離職率の低下や生産性の向上にもつながります。特に若手社員にとっては、キャリア初期の挫折を乗り越えるための重要なスキルとなります。

▼レジリエンス研修については下記で詳しく解説しています。

⇒レジリエンス研修とは?実施で得られる効果と具体的な内容を解説!

【管理職向け】社内研修のネタ

コーチング

部下の潜在能力を引き出し、自主的な成長を促すスキルを学ぶ研修です。効果的な質問技法や傾聴スキル、建設的なフィードバック方法を実践的に習得します。

コーチング研修では、まず従来の指示命令型マネジメントとコーチング型マネジメントの違いを理解します。その後、部下のやる気を引き出す質問の仕方、相手の話を深く聞く傾聴スキル、成長を促すフィードバックの与え方を体系的に学習します。ロープレを通じて実際の場面を想定した練習も行います。

コーチングができる管理職は、部下のモチベーションを向上させ、自発的な問題解決能力を育成できます。指示命令型のマネジメントから脱却し、部下との信頼関係を深めながら組織全体のパフォーマンス向上を実現します。また、部下の主体性を育てることで、管理職自身の負担軽減にもつながります。

▼コーチング研修については下記で詳しく解説しています。

⇒コーチング研修に必要な内容とは?研修後の実践ポイントなど解説!

リーダーシップ

チームを効果的に導き、組織目標を達成するためのリーダーシップスキルを身に付ける研修です。ビジョンの設定と共有、チームビルディング、変革推進などの具体的な手法を学びます。

研修では、リーダーシップの本質を理解し、状況に応じた最適なリーダーシップスタイルを選択する能力を身に付けます。変革型リーダーシップ、サーバント型リーダーシップなど、さまざまなアプローチを学習し、自分らしいリーダーシップスタイルを確立します。

また、チームメンバーのモチベーション管理や、困難な状況での意思決定方法も習得します。

リーダーシップスタイルの理解を深め、状況に応じて最適なアプローチを選択できるようになります。組織の方向性を明確に示し、メンバー一人一人の力を結集させることで、持続的な成果創出を可能にします。

現代の複雑なビジネス環境において、真のリーダーシップを発揮できる管理職の育成は企業の競争力向上に直結します。

▼リーダーシップ研修については下記で詳しく解説しています。

⇒リーダーシップ研修とは?概要や効果から実施の流れまで網羅して解説

【中堅社員向け】社内研修のネタ

期待役割

組織や上司から何を期待されているかを明確にし、自身の役割を再認識する研修です。中堅社員は往々にして、与えられた業務をこなすことに集中し、自分に期待されている本来の役割を見失いがちです。

このテーマの研修では、まず現在の組織内での立ち位置を客観視し、上司・同僚・部下・他部門からの期待を整理します。さらに、専門性の発揮、後輩の指導、上司のサポート、部署間の調整など、多面的な期待役割を明確化します。自己評価と他者評価のギャップを認識し、今後のキャリア開発方向性も検討します。

役割の明確化により、業務への取り組み方が変わり、より戦略的な行動が可能になります。また、自分の価値や貢献を再認識することで、仕事に対するモチベーションの向上も期待できます。組織から求められる成果を明確に理解することで、効率的な業務遂行と自己成長の両立が実現します。

プレゼンテーション

効果的な情報伝達と説得力のあるプレゼンテーションスキルを身に付ける研修です。中堅社員は社内外で提案や報告をする機会が多く、プレゼンテーション能力は業務成果に直結します。

研修では、以下の内容を体系的に学習します。

|

総合的なプレゼンテーションスキルを習得することで、自分のアイデアや成果を効果的に伝え、組織内での影響力を高めることができます。特に、複雑な情報を分かりやすく整理して伝える能力は、中堅社員にとって必須のスキルです。

最終的には実際にプレゼンテーションを行い、フィードバックを受けて改善点を明確にし、キャリア発展にもつなげていきます。

▼プレゼンテーション研修については下記で詳しく解説しています。

⇒プレゼンテーションスキル研修徹底解説!デジタル時代のビジネス・人材育成で重要!

交渉力

利害関係者との調整や合意形成を円滑に進める交渉スキルを学ぶ研修です。中堅社員は部署間の調整、顧客との条件交渉、チーム内の意見調整など、さまざまな場面で交渉力が求められます。

研修では、交渉の基本原則から始まり、相手の立場と利害の分析方法、WIN-WINの解決策を見つけ出すテクニックを学習します。また、感情的な対立を避けながら建設的な議論を進める方法なども習得します。ケーススタディーやロープレを通じて、実際の交渉場面を想定した練習も行います。

相手の立場を理解し、双方にメリットのある解決策を見つけ出す技術を身に付けます。論理的思考と感情的配慮のバランスを取りながら、建設的な対話を通じて望ましい結果を導き出す能力は、組織運営において不可欠です。

チーム内の意見調整など、さまざまな場面で交渉力が求められます。交渉力を高めることにより、困難な調整業務もスムーズに進められるようになります。

【若手社員向け】社内研修のネタ

OJT

職場での実践的な指導方法を学び、効果的な後輩育成を実現する研修です。若手社員が指導を受ける立場から、後輩を指導する立場への転換を意識した内容で構成されます。

研修では、まず効果的な指導の原則を理解し、相手のレベルに応じた教え方を学習します。具体的には、業務の分解方法、段階的な指導技術、適切なタイミングでフィードバックを与える方法などを実践的に習得します。また、指導する際の心構えや、指導を受ける側の心理も理解します。

相手に合わせたフィードバックの仕方や、適切なフィードバックの与え方、段階的な業務の教え方、相手のレベルに応じた指導スキルを学びます。

OJTスキルを身に付けることで、自分自身の業務理解も深まり、組織内での貢献度が向上します。後輩指導を通じて、自分の知識やスキルを体系化し、より深い理解につなげることができます。

タイムマネジメント

限られた時間を効果的に活用し、生産性を向上させるスキルを習得する研修です。業務の優先順位設定、効率的なスケジューリング、集中力の維持方法など、時間管理の基本技術を実践的に学びます。

研修では、自分の時間の使い方のくせに気付くところから始め、時間の使い方を客観的に分析し、無駄な時間を特定します。その上で、重要度と緊急度のマトリックスを用いた優先順位付け、効果的なTo-Doリストの作成方法、集中力を高める環境作りなどを学習します。また、会議や打ち合わせの効率化、メールやチャットツールの効果的な活用方法も習得します。

若手社員は業務量が増加する時期でもあり、適切な時間管理ができることで、ワークライフバランスの改善にもつながります。自分なりの時間活用法を見つけ、持続可能な働き方を身に付けることができます。

また、締め切りを守り、質の高い成果を効率的に出せるようになることで、信頼性の向上にもつながります。

▼タイムマネジメント研修については下記で詳しく解説しています。

⇒タイムマネジメント研修で人生が変わる!理由や時間の使い方のポイントとは?

創造性

既存の枠にとらわれない柔軟な発想力と、新しいアイデアを生み出す能力を開発する研修です。ブレインストーミングやアイデアを発散する思考法を活用し、創造的な問題解決アプローチを体験します。

研修では、創造性を阻害する思考パターンを認識し、それを打破する方法を学習します。アイデア発想のフレームワークや、多角的な視点から物事を捉える技術を身に付けます。また、チームでのアイデア創出方法や、アイデアを具体的な提案に発展させる技術も習得します。

若手社員の新鮮な視点と柔軟性を生かし、組織にイノベーションをもたらす人材として成長できます。日常業務においても、改善提案や新しい取り組みを積極的に発案できるようになり、組織の活性化に貢献します。

創造性は将来のリーダーシップにも欠かせない能力であり、早期に身に付けることで長期的なキャリア発展にもつながります。

▼創造力を鍛えることについては下記で詳しく解説しています。

⇒創造力を鍛える12の具体的な方法と発揮しやすい環境の作り方

【新入社員向け】社内研修のネタ

ビジネスマナー

社会人として必要な基本的なマナーとエチケットを習得する研修です。正しいあいさつの仕方、適切な言葉遣い、身だしなみ、名刺交換、電話対応など、ビジネスシーンで求められる一連の行動様式を実践的に学びます。

研修では、第一印象の重要性から始まり、場面に応じた適切な振る舞いを体系的に学習します。お客さまとの接客マナー、会議での立ち振る舞い、メールの書き方など、具体的な場面を想定した実践練習も行います。また、なぜそのマナーが必要なのかという背景も理解することで、単なる形式的な行動ではなく、相手に対する思いやりの表現として身に付けることができます。

これらのマナーは、顧客や取引先との信頼関係構築の基盤となります。基本的なマナーが身に付くことで、新入社員の自信にもつながり、積極的な業務参加を促進します。組織の一員としての自覚と責任感も育成され、プロフェッショナルとしてのアイデンティティー形成にも貢献します。

▼新入社員研修におけるビジネスマナーについては下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修で押さえるべきビジネスマナーとは?研修成功のコツ・マナー定着のポイントを徹底解説

報・連・相

業務遂行に欠かせない情報共有の基本スキルを身に付ける研修です。適切なタイミングでの報告、必要な情報の連絡、判断に迷った際の相談など、上司や同僚との効果的なコミュニケーション方法を学びます。

研修では、報告・連絡・相談それぞれの目的と違いを明確にし、具体的な実践方法を習得します。報告書の書き方、口頭での報告の構成、緊急時の連絡方法、相手に合わせた相談の仕方など、実務に直結するスキルを学習します。また、情報の重要度や緊急度に応じて適切な手段の選択方法も身に付けます。

報・連・相が適切にできることで、業務の進捗管理がスムーズになり、トラブルの早期発見・解決が可能になります。組織内の情報流通を円滑にし、チームワークの向上にも大きく貢献する基本スキルです。新入社員が組織に溶け込み、信頼される存在になるための必須スキルと言えます。

▼報連相研修については下記で詳しく解説しています。

⇒報連相研修の必要性とは!?「今」の重要性やポイントについて解説!

参加者が熱中する社内研修のネタの特徴

実習などの体験要素の多い研修

聞くだけの講義では、参加者の関心を引くことは難しいです。これに対して、実習や体験を取り入れた研修は、参加者の興味を惹きつけます。

例えば、自己診断を通じて自らのスキルを客観視したり、ロープレやグループワークを通じてリアルな業務環境をシミュレーションしたりすることで、得た知識をすぐに実践できます。こうしたアクティブな参加を促す研修は、知識の獲得だけでなく、実際の業務シーンでもすぐ使えるスキルの習得を促します。

学んだことを、実際に手を動かして試すことで、理論と実践のギャップを埋め、参加者の主体性を引き出す場を設けることが重要です。

具体的で役に立つ実感を得られる研修

参加者が研修から得られるメリットを具体的に感じ取れることが、その研修の価値を大きくします。

「この研修で学んだことは明日から仕事に役立てられる」と感じることができれば、参加者はその内容に集中しやすくなります。そのため、研修内容は実際の業務に直結する具体的なスキルやツールを含むことが大切です。

研修によって得られる知識が業務効率の向上や問題解決に直結するものであれば、研修への満足度も高まり、参加者はより積極的に学ぼうとします。こうした実用性の高い研修は、組織全体としても投資に対するリターンが大きく、長期的な成長に寄与するほど価値の高い取り組みとなります。

社内研修のネタの多くは社内トレーナーで実施できる

社内トレーナーとは

社内トレーナーとは、組織内で研修を企画・実施する役割を担う社員のことです。

外部講師に頼らず、自社の社員が講師として研修を行います。業務の専門知識を持ちながら、同時にトレーニングスキルも備えた人材として、組織の人材育成を担います。

社内トレーナーは自社の文化や価値観を深く理解しているため、組織に根ざした実践的な研修を提供できます。参加者との距離も近く、日常的なフォローアップも可能になります。また、実際の業務経験に基づいた具体的な事例を豊富に提供でき、参加者にとってより身近で説得力のある学習機会を創出できます。

社内トレーナーの中には、本業を持ちながら研修業務を兼務する人もおり、そのような場合は最新の現場情報を研修に反映できる点も大きなメリットです。組織の課題を肌感覚で理解しており、真に必要なスキルや知識を的確に伝えることができます。

ライセンス取得でネタを使えるようになる

多くの研修プログラムは、ライセンス取得を通じて社内で実施できるようになります。

認定を受けた社内トレーナーが、質の高い研修プログラムを自社で展開できる仕組みです。

ライセンス取得により、研修教材、実施マニュアル、評価基準などが提供され、未経験者でも効果的な研修を実施できます。また、継続的なサポートやアップデート情報も提供されるため、常に最新の内容で研修を実施できます。

ライセンス取得には、トレーナーのスキル向上を支援する仕組みも含まれており、段階的な成長が可能です。

一度ライセンスを取得すれば、繰り返し研修を実施でき、長期的な人材育成戦略を推進できます。複数の社員がライセンスを取得することで、研修実施の柔軟性も向上し、組織のニーズに応じたタイムリーな研修提供が可能になります。

▼ライセンス取得については下記をご覧ください。

⇒プログラムライセンス(社内トレーナー養成支援)資料ダウンロード

研修の充実化とコスト削減を両立できる

社内トレーナー制度は、研修品質の向上とコスト削減を同時に実現します。

外部講師の費用が不要になり、研修実施のタイミングも自社の都合に合わせて柔軟に調整できます。

社内トレーナーによる研修のメリット:

|

長期的な視点では、社内トレーナーの育成投資は大きなリターンをもたらします。

1人のトレーナーが年間数十回の研修を実施できれば、外部講師費用と比較して大幅なコスト削減が実現できます。同時に、組織固有の課題に特化した研修内容にカスタマイズできるため、より高い効果が期待できます。

社内研修のネタを成功させる企画・運営のコツ

研修対象層にフィットしたネタを選ぶ

参加者の経験レベル、職種、課題に応じて研修内容を最適化することが重要です。

新入社員に高度な管理技術を教えても効果は薄く、管理職に基本的なビジネスマナーを教えても関心を引けません。事前に参加者の背景や期待を調査し、彼らが直面している具体的な課題に対応したネタを選択します。

参加者が「自分に関係がある」と感じられる内容にすることで、研修への関与度が格段に向上し、学習効果も高まります。

研修当日だけでなく前後のデザインを行う

効果的な研修は当日だけでなく、事前学習と事後フォローを含めた一連の学習体験として設計します。

事前に基礎知識を習得してもらうことで、当日はより実践的な内容に時間を割けます。研修後は振り返りの機会を設け、学んだことを実際の業務にどのように生かすかを具体的に計画させます。このような包括的なアプローチにより、研修を一過性の学習ではなく、継続的な成長につなげることができます。

研修後のフォローアップで行動変容を促す

研修の真の成果は、参加者の行動変容によって測られます。研修終了後、定期的なフォローアップを実施し、学習内容の実践状況を確認します。

上司との面談、同期との振り返り会、実践報告会などを通じて、学んだスキルを実際に使う機会を創出します。困難に直面した際のサポート体制も整備し、継続的な成長を支援します。行動変容が定着するまでのプロセスをしっかりと設計することで、研修投資の効果を最大化できます。

社内研修のネタを提供するLDcubeのライセンスプログラムとは

LDcubeのライセンスプログラムは、社内トレーナーの方々がプロさながらの研修を実施できるようにするサービスです。

このプログラムでは、人材育成のコンサルタント(研修講師)が活用している手法を社内トレーナーが習得することで、効果的な研修が可能になります。ライセンスを提供することにより、この習得を支援しています。

「研修の効果は高めたいが、費用や時間のコストを抑えなければならない」

「集合研修のノウハウはあるが、オンライン研修に関する知識が不足している」

こうした人材育成におけるジレンマを解消するためのサポートを行っています。

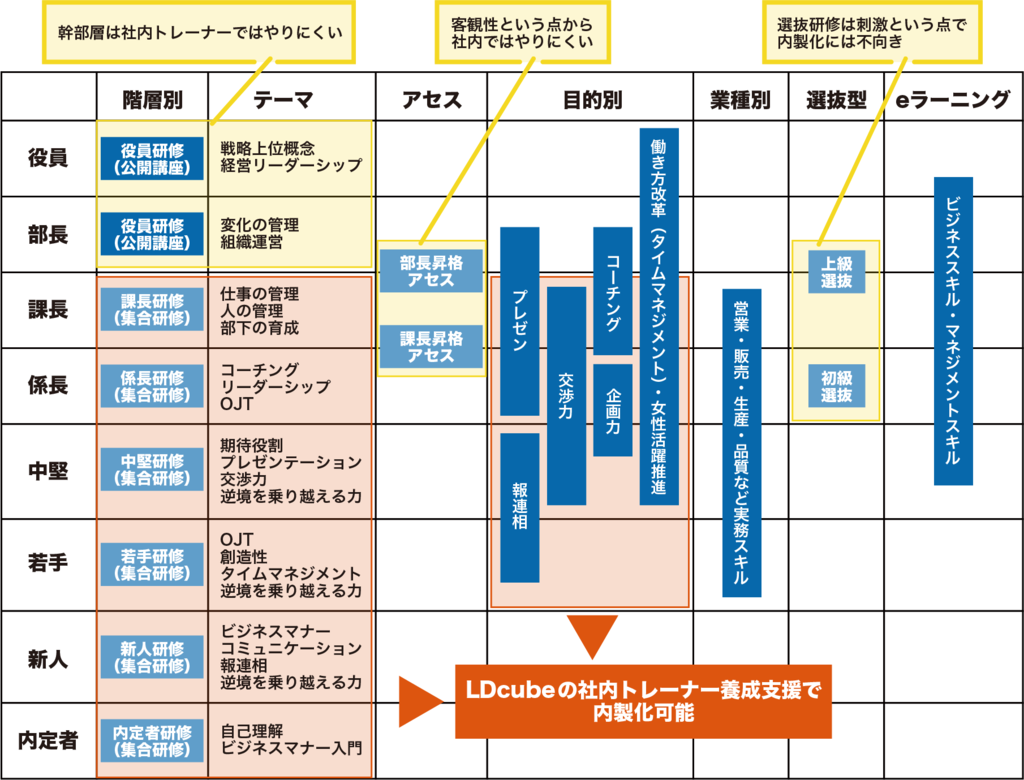

また、下記のような教育体系において、特に赤枠で示されている領域の研修を、内製化することが可能です。

ライセンスプログラム① |

LIFO(Life Orientations)は、行動科学に基づき個人やグループの成功を促進することを目的に開発された理論です。 LIFOは個人の人生における基本的な方向性や行動スタイル(やり方)をサーベイなどによって明らかにすることから始まります。 そして、ここから得る自己理解を土台として、対人関係の円滑化をサポートします。 詳細はこちら。⇒自身の強みの理解と啓発「LIFO」 |

ライセンスプログラム② |

HEP(Human Element Program)は、個人が持つ力を最大限に発揮するための環境とツールを提供するプログラムです。 「自分の想いを分かってもらえない」「上司・部下の気持ちが分からない」…実は組織の中で起こっている問題の約80%は人間の感情が引き起こしていると言われています。 しかし、自己の感情をコントロールすることで、対人関係や組織はもっと良くなります。それを実践的に学べるプログラムが「HEP」です。 詳細はこちら。⇒セルフエスティームの向上「HEP」 |

ライセンスプログラム③ |

ITS(Innovative Thinking System)は、変革期に必要な「革新的な行動」が取れる人材を育成するためのプログラムです。 革新的な行動とは、従来にない卓越した新しい考え方、アイデアを創り出し、実践に移せることです。 このような能力の開発を目的とした人材開発プログラムが「イノベイティブ・シンキング・システム」です。 詳細はこちら。⇒創造性プログラム「ITS」 |

ライセンスプログラム④ |

SBRP(Strength-based Resilience Program)は、新しいことや困難な状況を目の前にしたときに一歩前に踏み出す能力、つまりレジリエンス力を育むプログラムです。 現代に求められているのは困難な職場状況でも柔軟で合理的な思考を持つことと、変革の過程を楽しめる強さのある人材です。 すなわち、「レジリエンス」が高い人材ということができます。レジリエンスが高い人材を育成することで、困難な状況を打破する組織をつくります。 詳細はこちら。⇒レジリエンス啓発プログラム「SBRP」 |

社内研修を社内トレーナーが展開している支援事例

導入前の課題と想い

「こころ で とき を創る Smileカンパニー」として知られる当社では、人財育成の充実を図ることが急務でした。その背景には、「3つのこころ」と「3つのSmile」を土台とした企業理念があります。

具体的には、「思いやり」「素直さ」「前向きさ」の3つのこころを持つ社員が、「社員」「ゲスト」「社会」の3つのSmileを創造することを目指しています。この実現のために、研修を内製化し、柔軟かつ持続的に教育施策を行うことが求められ、経営トップからの方針にも後押しされました。

導入の決め手

費用対効果や継続的な教育機会の創出を考える中で、当社はライセンスプログラムの活用を選択しました。

このプログラムのシンプルさと実践的な内容が、受講者に対してわかりやすく業務でも即活用できると確信し、導入の決め手となりました。上層部や現場管理職を巻き込み、理解を深めながら試験的に導入したことで、安心感を持って進めることができました。

プログラムごとの取り組み内容

各プログラムの導入は、多角的な人財育成を可能にしました。LIFOでは、自己認識と他者理解を通じたコミュニケーションスキル向上を目的とし、新入社員からチームリーダーまで幅広く導入しています。

HEPは自己肯定感向上を目的とし、コンプライアンス研修の一環として実施しています。

ITSは創造的思考力の育成を目指し、管理職や販売部門の研修で展開しています。

また、SBRPでは新入社員を対象にした柔軟な思考の訓練を行い、社員のキャリアビジョンの明確化にも取り組んでいます。

取り組みの感想・成果

ライセンスプログラムの導入により研修の内製化が実現し、社内講師による研修が受講者に親しみやすい環境を提供しました。

具体的な成果としては、社員同士のコミュニケーションスタイルの理解が進んだLIFO研修、自己理解を促進するHEP、創造的アプローチを業務に活かすITS、配属時期に合わせたSBRPによる新入社員のレジリエンス向上などがあります。

受講生の声

受講者からは、自身の強みを把握し新しい考え方を学ぶ機会としての評判が寄せられています。

具体的には、自己認識の向上や他者との関わり方の改善、創造的な発想法の体得など、受講者それぞれが多様な学びを得ています。

課題と今後の展望

今後、当社は研修プログラムのブラッシュアップと体系的なカリキュラムの構築に注力します。研修の一貫性を保ち、社員が自ら主体的に学べる環境を提供することで、企業文化の醸成と個々の成長を促すことを目指しています。

この取り組みを通じて、会社と社員が共に成長できる持続可能な仕組みを構築することが目標です。具体的には、学習ロードマップの作成や、基礎から応用へと段階的に学べるプログラムの開発を進める予定です。

▼インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒株式会社アワーズ様 ライセンスプログラム導入事例

まとめ:効果的な社内研修のネタで充実化を図ろう

社内研修は、企業が持続的に成長し、競争力を高めるための重要な取り組みです。多くの企業が研修のマンネリ化やネタ不足に悩む中で、社内で実施可能な研修のネタが意外にも豊富に存在することを見直すことが大切です。

自社の課題に合わせ、独自のテーマを選び、適切な手法で実施することで、その効果は参加者のモチベーションを高め、企業全体の成長へとつながります。

具体的には、自社の課題を明確にし、それに応じたテーマを選ぶことが最初のステップです。例えば、部署間の連携不足や新入社員のメンタル強化といった課題を洗い出し、研修テーマを設定します。この目的意識が参加者の意欲を高め、研修後の成果測定も可能にします。

さらに、参加者が主体的に取り組むことができるよう、実践的な内容を取り入れることが重要です。講義型だけではなく、グループワークやケーススタディーを含め、参加者が能動的に学べる環境を整備することで、学びの効果が格段に向上します。

階層ごとの研修のネタ | |

【全社員共通】社内研修のネタ | |

【管理職向け】社内研修のネタ | |

【中堅社員向け】社内研修のネタ | |

【新入社員向け】社内研修のネタ | |

また、豊富な実施経験を持つ研修を選ぶことも成功への近道です。これにより、既に成功が確認されているノウハウを活用し、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

さらに、社内トレーナー制度の導入は、研修の内製化を進め、コスト削減と質の高い研修提供を両立できます。社内トレーナーは、自社の文化に精通し、現場のリアルな情報を基により効果的なトレーニングを提供できるからです。

最後に、研修が一過性のイベントにとどまらないよう、事後フォローや成果の振り返りを行い、継続的な成長をサポートすることが求められます。これらの要素をバランスよく取り入れることで、社内研修が真に効果的なものとなり、組織全体が活性化されるでしょう。

LDcubeは、社内研修の内製化をサポートするライセンスプログラムを提供しており、研修のデジタル化や社員の学びを支える環境づくりに注力しています。

これにより、現代のビジネス環境において、企業の持続的成長を支える重要な手段として広く活用されています。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。