創造力を鍛える12の具体的な方法と発揮しやすい環境の作り方

「創造力を鍛えるには、どうすればいい?」

近年、AIの台頭が注目される中、イノベーションが企業の競争力を左右する重要な要素となっており、あらゆる職種で創造力が求められているのではないでしょうか。

創造力を鍛えることは、個人と組織の価値を高めるうえで必要不可欠といえるでしょう。

しかしながら、

「具体的にどうすれば創造力が高まるのか、そもそも努力で高められるものなのか疑問」

という声をよく聞きます。

結論からいえば、創造力はトレーニング次第で確実に鍛えられます。むしろ、創造力を鍛えないのは、ビジネスパーソンとして怠慢と考える向きもあるでしょう。

本記事では、創造力を高めるヒントを紹介します。

【創造力を高める12の方法】

上記の創造力を高める12の方法について各3つ以上のコツや例など、合計38のヒントや実践的なアドバイスをご紹介します。 |

さらに、「創造性を発揮しやすい環境づくり」についても解説していきます。

自身の創造性を高めたい方はもちろん、組織の創造力向上を目指す経営者・人事担当者・チームリーダーの方にとっても、有用な情報を集約しました。ぜひご活用ください。

▼創造力についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼創造力を鍛える方法についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.創造力は大人でも鍛えられる

- 2.創造力を鍛える12の効果的な方法

- 2.1.知識とアイデアのインプットを増やし発想の源を豊かにする

- 2.2.ゼロベース思考で常識や先入観にとらわれない発想を鍛える

- 2.3.異分野の知識を積極的に取り入れ新しい組み合わせを生み出す

- 2.4.思考の枠組みを外し、制限を逆手に取る発想法を身に付ける

- 2.5.「質問力」を磨き問題の本質を見抜く洞察力を高める

- 2.6.マインドマップやブレインストーミングで発想を自由に広げる

- 2.7.アイデアをいつでもメモできる習慣でひらめきを逃さない

- 2.8.インキュベーション効果を活用し無意識のアイデア発想を促す

- 2.9.創造的な場所に行きインスピレーションを得る

- 2.10.心身のリラックスとポジティブ思考で創造性を最大化する

- 2.11.失敗を恐れずチャレンジし経験から学ぶ姿勢を大切にする

- 2.12.プロトタイピングでアイデアを素早く進化させる

- 3.創造力を発揮しやすい環境の作り方

- 4.創造力を鍛えて業績向上につなげた支援事例

- 5.まとめ:創造力を鍛えよう!

創造力は大人でも鍛えられる

創造力を鍛える具体的な方法を解説する前に、冒頭で触れた「創造力はトレーニングで鍛えられる」という点を、もう少し詳しく確認しておきましょう。

「創造力=生まれつきの才能」は勘違い

創造力は生まれつきの才能だと思い込んでいる人が少なくありません。しかし、それは大きな勘違いである可能性が高いです。

たしかに創造力には個人差がありますが、その差の大部分は、後天的な要因によるものと考えられます。

つまり、創造力は適切なトレーニングを積めば、大人になってからでも十分に伸ばせます。

【創造力を左右する後天的な要因】

|

創造力の基盤となるこれらの要因は、すべて後天的に身に付けられるものばかりです。

創造力はビジネスパーソンが鍛えるべき重要スキル

創造力は、現代のビジネスパーソンにとって必須のスキルといえます。

イノベーションが競争力の源泉となる時代において、創造力の有無が、個人や組織の明暗を分けると考えられるからです。

創造力を発揮して新しい価値を生み出せる人材は、どの企業からも引く手あまたの存在となるでしょう。

【創造力が重視される理由】

|

ビジネスパーソンが創造力を鍛えることは、自身のキャリアを切り拓くとともに、組織の発展にも貢献するのです。

あらゆる職種で創造力は必要となる

創造力への需要が高まっているのは、一部のクリエイティブな職種に留まりません。

いまや、ありとあらゆる職種において、創造力は不可欠なスキルとして重要視される傾向にあります。

その背景には、どんな仕事でもイノベーションが欠かせない時代になったことが挙げられるでしょう。

【創造力が求められる職種の例】

|

このように、創造力は職種を問わず、現代のビジネスパーソンに必要とされる資質といえます。

創造力を鍛える12の効果的な方法

ここからは、創造性を高めるための12の実践的な方法をご紹介します。すべて実践するつもりで、取り組んでみてください。

|

知識とアイデアのインプットを増やし発想の源を豊かにする

第1の方法は「知識とアイデアのインプットを増やし発想の源を豊かにする」です。

創造力を高めるうえで重要なのが、着想の源泉を豊富に蓄えておくことです。

日頃から知的好奇心を満たすインプットを、積極的に行いましょう。

【知的インプットを習慣化する3つのコツ】

|

ゼロベース思考で常識や先入観にとらわれない発想を鍛える

第2の方法は「ゼロベース思考で常識や先入観にとらわれない発想を鍛える」です。

既存の価値観や先入観は、創造的な発想を阻害する大きな要因のひとつです。

ゼロベース思考(物事を白紙の状態から見直す思考法)を実践し、常識という枠組みから自由になることを意識しましょう。

【ゼロベース思考を実践する3つのコツ】

|

異分野の知識を積極的に取り入れ新しい組み合わせを生み出す

第3の方法は「異分野の知識を積極的に取り入れ新しい組み合わせを生み出す」です。

創造的なアイデアの多くは、“一見無関係な複数の事象の掛け合わせ” から生まれます。

自分の専門領域とは異なる分野の知見を吸収し、既存の知識と結びつけることが、これまでにない新しい発想を生む源泉となるのです。

【異分野知識の習得と応用3つのコツ】

|

思考の枠組みを外し、制限を逆手に取る発想法を身に付ける

第4の方法は「思考の枠組みを外し、制限を逆手に取る発想法を身に付ける」です。

制約やリソースの限界は、創造的な発想を阻害する要因ではありません。むしろ、制限があるからこそ知恵を絞り、独創的なアイデアが生まれると考えることが重要です。

「制限を創造のチャンス」と捉え、制限を嘆くのではなく “てこ” にして、創造性を拡大させましょう。

【制限を生かした発想3つのコツ】

|

「質問力」を磨き問題の本質を見抜く洞察力を高める

第5の方法は「『質問力』を磨き問題の本質を見抜く洞察力を高める」です。

イノベーティブな解決策を編み出すには、「正しい答え」を探すのではなく、「正しい質問」をする力を磨くことが役立ちます。

物事の本質を見抜く鋭い眼力を養えば、見慣れた日常の中に転がっているヒントに気づけるようになります。卓越した質問力を武器に、誰も気づいていない問題の本質をあぶり出しましょう。

【質問力を高める3つのコツ】

|

マインドマップやブレインストーミングで発想を自由に広げる

第6の方法は「マインドマップやブレインストーミングで発想を自由に広げる」です。

創造的な問題解決に欠かせないのが、アイデア発想を促進するテクニックの数々です。

よく知られているのが、マインドマップやブレインストーミング、付箋を活用して自由に発想を広げる手法です。

【自由に発想を広げる3つのコツ】

|

このようなテクニックは、ほかにも多数あります。自分に合ったものを見つけましょう。自在に駆使できるようになれば、創造力は飛躍的に高まるはずです。

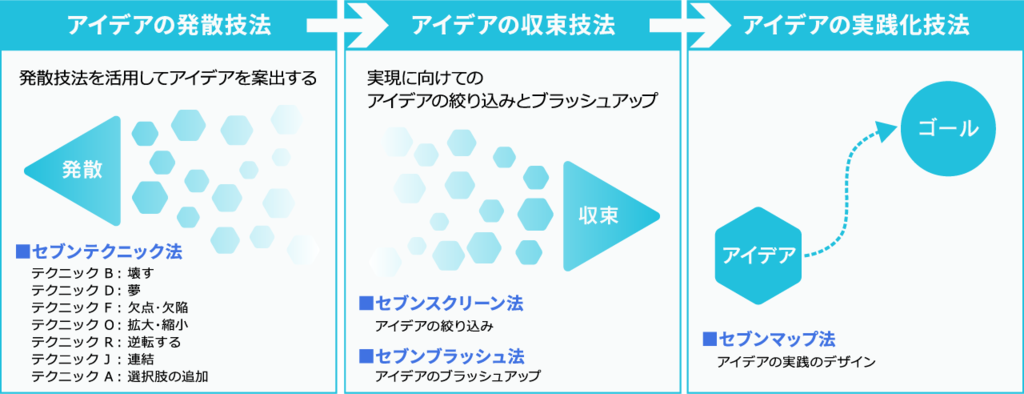

組織の人材育成として、より体系的・専門的に習得を推進したい場合は、ITS (イノベイティブ・シンキング・システム)を活用する方法があります。

以下のように、アイデアを生み出すフェーズはもちろん、絞り込み、実践するまでを “技法” として、習得できます。

詳しくは、以下のページにてご確認ください。

詳しくは、以下のページにてご確認ください。

⇒ITS (イノベイティブ・シンキング・システム)

アイデアをいつでもメモできる習慣でひらめきを逃さない

第7の方法は「アイデアをいつでもメモできる習慣でひらめきを逃さない」です。

創造的なアイデアは、日常の何気ないシーンでふと舞い降りることがよくあります。ひらめきは、それを捕まえる準備ができている人にだけ訪れるもの、ともいえます。

アイデアをいつでもメモできる習慣を身に付けておくことが、ひらめきを逃さない秘訣です。日々の生活の中で訪れるインスピレーションを見逃さず、メモ魔になりましょう。

【アイデアキャッチ3つのコツ】

|

インキュベーション効果を活用し無意識のアイデア発想を促す

第8の方法は「インキュベーション効果を活用し無意識のアイデア発想を促す」です。

集中的に考えをめぐらせても、なかなか良いアイデアが浮かばない経験は、誰にでもあるでしょう。

そのようなときは、いったん課題から離れて別のことをする、“インキュベーションの時間(温める時間)” を設けるのが効果的です。

インキュベーション(incubation)は、卵を温めること・孵化・培養といった意味です。ここでは、問題から離れている間に、無意識下も含めて思考が熟成されていくプロセスを指します。

温めている間に思考が進むと、自然とアイデアが浮かび上がってくることもあるでしょう。

潜在意識の創造力も味方にする習慣を取り入れてみましょう。

【インキュベーション効果を高める3つのコツ】

|

創造的な場所に行きインスピレーションを得る

第9の方法は「創造的な場所に行きインスピレーションを得る」です。

創造的なアイデアは、ただ机に向かって考えていては、なかなか生まれないとよく言われます。

日常から離れ、創造性に富んだ場所に足を運ぶと、これまでにない視点が得られるでしょう。

【創造的な場所3つの例】

|

心身のリラックスとポジティブ思考で創造性を最大化する

第10の方法は「心身のリラックスとポジティブ思考で創造性を最大化する」です。

ストレスを感じたり不安に支配されたりしていては、自由な発想は難しいでしょう。

創造力を存分に発揮するには、心身の緊張をほぐし、ポジティブな思考を維持する必要があります。

「創造力とネガティブ思考は相容れない」と胸に刻み、望ましいマインドセットを保つことに注力してください。

【創造性を高める習慣5つの例】

|

失敗を恐れずチャレンジし経験から学ぶ姿勢を大切にする

第11の方法は「失敗を恐れずチャレンジし経験から学ぶ姿勢を大切にする」です。

創造的なアイデアを生み出すには、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢が欠かせません。

ゼロイチで新しいことに挑む以上、失敗のリスクは常につきまとうものです。だからこそ、失敗を恐れず果敢に挑戦し、その経験から学び続けましょう。

【チャレンジ精神を育む3つのヒント】

|

▼失敗を恐れずにチャレンジするにはレジリエンスが必要です。下記で詳しく解説しています。

⇒レジリエンスを高めるには?高い人・低い人の特徴と具体的な実践方法を紹介!

プロトタイピングでアイデアを素早く進化させる

第12の方法は「プロトタイピングでアイデアを素早く進化させる」です。

プロトタイプとは、製品・サービスの開発段階で作成する試作モデルのことです。

初期段階からプロトタイプを作成し、それを検証・改良しながらスピーディに開発を進める手法をプロトタイピングといいます。

プロトタイピングの考え方は、商品開発はもちろん、あらゆる課題に適用できます。

【プロトタイピング3つのコツ】

|

創造性を高めるための12の実践的な方法について、各方法につき3つ以上のコツや例を紹介してきました。ことあるごとに思い出し、全て実践するつもりで、活動してみてください。

創造力を発揮しやすい環境の作り方

創造力を存分に発揮するには、それを後押しする環境づくりが欠かせません。

組織として創造性を喚起する風土を醸成し、挑戦を奨励するカルチャーを根づかせることが重要です。

以下では、創造力を最大化する組織の取り組みについて、4つのポイントを解説します。

|

心理的安全性の高い組織風土を醸成する

1つ目は「心理的安全性の高い組織風土を醸成する」です。

心理的安全性とは、チームのメンバーが安心して自分の意見を言ったり、失敗を恐れずに挑戦したりできる環境のことです。

アイデアを気兼ねなく発言できる風土を醸成することが、組織の創造力を高める大前提となります。

【心理的安全性を高める具体策】

|

ありのままの自分を出せる安心感が、創意工夫を促すイノベーションの原動力となります。

▼多様性(ダイバーシティ)については下記で詳しく解説しています。

⇒ダイバーシティ&インクルージョンとは?意味や違い・取り組み事例

▼心理的安全性については、以下の資料にて詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

自律性を重んじ主体的な創造活動を奨励する

2つ目は「自律性を重んじ主体的な創造活動を奨励する」です。

組織の創造力を高めるためには、メンバーの自律性を尊重し、主体的な創造活動を促すことが重要です。

一人一人が自らの意思で考え、行動できる環境があってこそ、真の創造性が発揮されるでしょう。

【自律性を促す取り組みの例】

|

創造性は、自らの内なる声に耳を澄まし、主体的に行動することから生まれます。自律性を重んじる組織マインドが重要です。

▼自律性に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。

⇒自律型人材とは?特性や特徴と行動パターン・育成方法の実践ポイントを解説!

創造力を高めるオフィス設計をする

3つ目は「創造力を高めるオフィス設計をする」です。

創造性を刺激する空間デザインの力は、見過ごせない重要な要素です。

働く環境そのものが、アイデア発想やイノベーションを後押しする状態を目指しましょう。

【創造性を高めるオフィス設計】

|

具体的には、創造力を重視したオフィス設計の実践例として、Googleが有名です。

⇒ Googleで[Google オフィス]と画像検索した結果ページ

上記リンクからGoogleのオフィス画像を確認できますので、参考にしてみてください。

創造力に特化した研修を提供する

4つ目は「創造力に特化した研修を提供する」です。

組織の創造力を引き出すには、創造性やイノベーション思考に特化した研修の実施が効果的です。

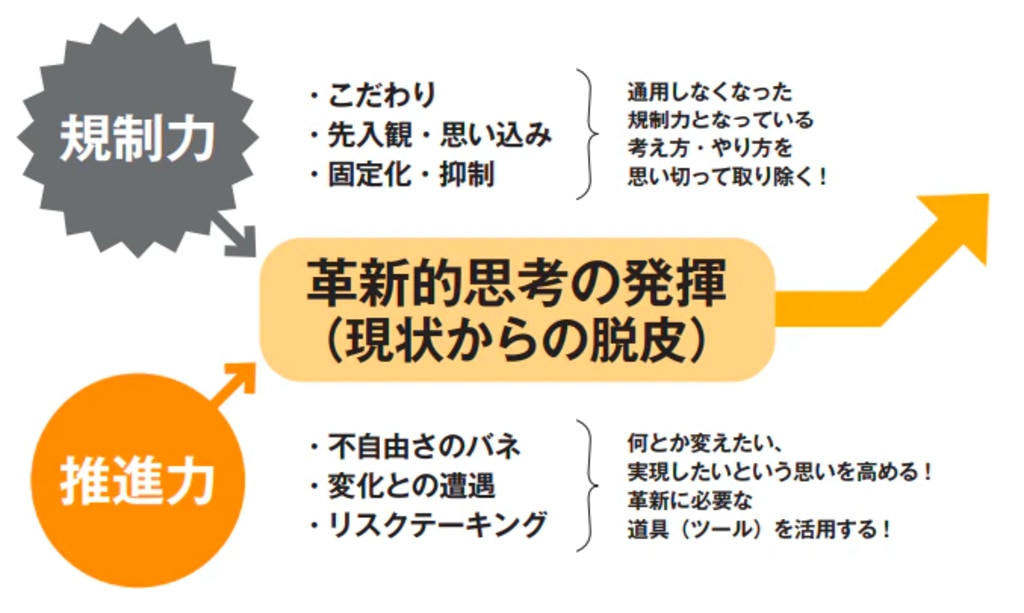

創造力に関わるスキルは、体系的な学習と実践を通じて、効率的に習得可能です。具体的には、先ほどご紹介した「イノベイティブ・シンキング・システム(ITS)」があります。

ITSは、変革期に必要とされる「革新的な行動」を実践できる人材を育てるプログラムとして、高い評価を得ています。

創造的な組織文化の醸成を目指す企業にとって、ITSは直接的な効果を実感できる手段となります。

展開方法は、

- 3時間のセミナー

- 半日~4日間

- 半日×複数回

など、状況に応じてカスタマイズ可能です。

詳しくは以下のページよりご確認ください。

⇒ITS (イノベイティブ・シンキング・システム)

創造力を鍛えて業績向上につなげた支援事例

社員数: 1,000名以上

事業:文房具メーカー

課題と導入背景

毎年新商品を発表していますが、アイデア出しが遅れがちで、結果として似たような商品が多くなる傾向がありました。

そのため、これまでとは異なるアプローチが求められていました。

従来のブレーンストーミングに依存する手法から脱却し、日常的にアイデアを生み出せる組織へと成長するために、「創造力」開発教育プログラム(ITS)を導入しました。

取り組みの内容

新しい思考法を取り入れたチーム演習を通じて、実際のプロダクト開発に直結するテーマでアイデアを生成しました。

6部門、約100名を対象に、1回10~20名のグループでプログラムを実施しました。

限られた時間内でアイデアを構築する能力を養うことに重点を置きながら、アイデアを効果的に出すためのフレームワークを学びました。

また、この取り組みの一環として研修は対面で実施し、参加者同士の結束力を高める工夫もしました。

体制と環境整備

外部講師に頼らず、社内で講師(ITSトレーナー)を育成することで、柔軟かつ効果的に研修を継続できる体制を構築しました。

研修後も既存の創造力を維持し続け、新しいアイデアを生み出す「アイデア出し・ブラッシュアップ・実現可能性の検討」という1か月単位のサイクルを実施し続けています。

導入後の成果

このプログラムを通じて生成されたアイデアの中には特許出願に至るものもありました。

また、受講者からは創造力開発に対する多くの前向きな意見が寄せられ、従来課題であった大規模な人数と頻度で効果的な研修を実施できるようになりました。

研修を通じて全社員の創造性を高め、さらに新商品の開発機会が増える可能性も感じています。

まとめ:創造力を鍛えよう!

本記事では「創造力を鍛える」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

創造力を鍛える12の効果的な方法として、以下をご紹介しました。

|

創造力を発揮しやすい環境の作り方のポイントは次のとおりです。

|

創造力は人間に備わった無限の可能性です。その力を最大限に引き出し、イノベーションを生み出す原動力としていきましょう。

株式会社LDcubeでは、パターン化した思考を崩し、発想力と実践力を育てる人材育成プログラム「ITS」を提供しています。

プログラムの実施のみならず、社内トレーナーを養成・サポートすることで、効率の良い研修の内製化を実現するためのサポートも行っております。

無料でのプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。