eラーニング動画はどう使う?研修用教材作成の進め方と最適なプラットフォーム

「企業研修をオンライン化したいけれど、eラーニング動画の作り方や、プラットフォームの選び方など、具体的な進め方がわからない」

このような状況に直面している担当者の方は、少なくないのではないでしょうか。

コロナ禍やリモートワークの浸透、働き方改革などを経て、企業のオンライン学習へのニーズが急速に高まっています。

現代の人材教育において、適切に設計されたeラーニング動画の重要性は、かつてなく大きくなっています。

本記事では、eラーニング動画をどう扱っていけばよいのか、自作(内製)とeラーニングプラットフォーム活用の視点から、解説します。

ご一読いただくと、オンライン研修の効果を最大限に高めるヒントがつかめる内容となっています。さっそく解説を始めましょう。

▼LMSやeラーニングについてテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。(関連記事)

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1. eラーニングにおける動画教材の重要性

- 1.1.人材教育のオンライン化の重要性

- 1.2.eラーニング動画教材のメリット

- 1.3.動画教材が適している内容

- 1.4.動画教材が適していない内容

- 1.5.eラーニング動画の種類

- 1.6.eラーニング動画の最新トレンド

- 2.eラーニング動画を取り入れる2つの選択肢

- 2.1.自社で研修動画を自作する

- 2.2.既成のeラーニング動画教材を活用する

- 3.eラーニング動画を自作する3つの進め方

- 4.eラーニング用動画を本格的に制作する場合

- 5.動画教材を活用したeラーニングパッケージ

- 6.eラーニング動画に最適なプラットフォーム

- 7.動画を活用したeラーニングで受講率100%を達成した事例

- 8.まとめ

eラーニングにおける動画教材の重要性

最初に、eラーニングにおける動画の必要性や、向き・不向き、トレンドなど基礎情報から確認しておきましょう。以下のポイントを解説します。

|

人材教育のオンライン化の重要性

近年、企業を取り巻く環境の変化に伴い、研修や学習のオンラインへのシフトが加速しています。

働き方の多様化に対応し、場所と時間の制約を受けない学習機会を提供するには、オンラインプログラムの整備が不可欠です。

【オンライン化がもたらすメリット】

|

このようなオンライン化の中核を担うのが、eラーニングの動画教材にほかなりません。

今後ますます加速するであろう企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れにあって、動画教材の重要性は一層高まっていくものと予想されます。

eラーニング動画教材のメリット

さまざまな形態のオンライン教材のなかでも、「動画教材」には、テキストや音声だけの教材にはない、数多くの利点があります。

【eラーニング動画教材のメリット】

|

適切に設計された動画教材は、社員のスキル習得と学習意欲の向上に大きく貢献します。

動画教材が適している内容

一方、動画教材は特性を理解し、適材適所で活用する必要があります。

以下のような研修内容は、動画教材との親和性が高いでしょう。

【◎ 動画教材に適した内容】

|

動画教材が適していない内容

逆に、動画教材が適さない内容として、以下が挙げられます。

【△ 動画教材に適さない内容】

|

上記のような特性を踏まえ、動画教材の利点を生かせるテーマでは、積極的に導入しましょう。

一方、動画にはなじまない内容では無理に採用せず、対面式の研修を組み合わせるなど、柔軟な対応を検討します。

eラーニング動画の種類

eラーニングで用いられる動画教材には、いくつかの代表的なスタイルがあります。

研修の目的や対象者の特性を見極め、最適なスタイルを選びましょう。

【eラーニング動画の主要な種類】

|

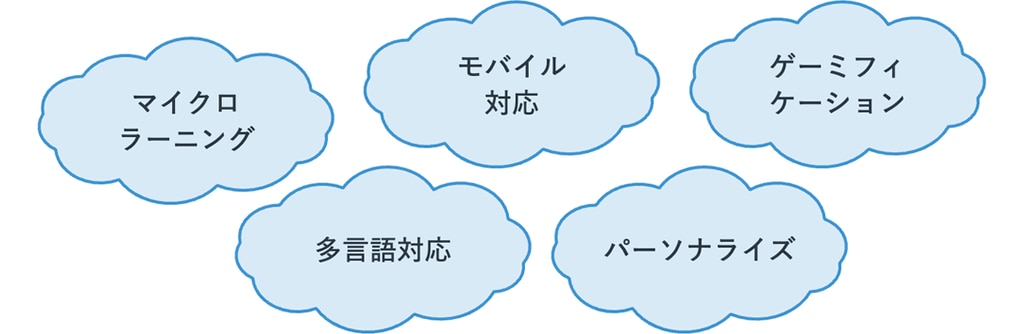

eラーニング動画の最新トレンド

eラーニングの動画教材は、新しい形態や活用法も次々と登場しています。最新のトレンドを的確に把握し、自社の研修に取り入れていくことが、効果的な人材育成につながるでしょう。

【eラーニング動画の最新トレンド】

|

eラーニングのトレンドは常に変化し続けており、定期的にアップデートを重ねていくことが大切です。

▼上記の関連資料として、以下もあわせてご覧ください。

eラーニング動画を取り入れる2つの選択肢

続いて、実践に関わる解説を進めていきましょう。eラーニング動画を人材育成に導入する際、大きく2つの選択肢が考えられます。

|

メリットとデメリットを比較しながら、自社に最適な方法を検討しましょう。以下でそれぞれ解説します。

自社で研修動画を自作する

1つめの選択肢は「自社で研修動画を自作する」です。

自社の業務内容や企業文化に合わせたオリジナルの研修動画を制作するアプローチです。

完全にカスタマイズされた教材を作れる一方で、制作には時間や労力が必要です。

【◎メリット】

|

【△デメリット】

|

※上記のデメリットを軽減しながら動画を自作する進め方は、後ほど詳しく解説します。続けてご覧ください。

既成のeラーニング動画教材を活用する

2つめの選択肢は「既成のeラーニング動画教材を活用する」です。

eラーニング専用のプラットフォームに用意された、汎用性の高い動画教材を活用するアプローチです。

【既成の動画教材の例】

出典:CrossKnowledge ビジネススクール教授陣によるマイクロラーニングコンテンツ

豊富な既成コンテンツをすぐに利用できる一方、自社特有の内容は扱えないデメリットがあります。

【◎メリット】

|

【△デメリット】

|

▼eラーニングプラットフォームの詳細は、以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。⇒eラーニングプラットフォームとは?失敗しない5つの選定ポイント

eラーニング動画を自作する3つの進め方

自社でeラーニング動画教材の制作に取り組む際には、3つの代表的な進め方があります。

それぞれの特徴と留意点を理解し、自社の状況に適した方法を選択しましょう。

|

人事部門などの主導で制作する

1つめは「人事部門などの主導で制作する」方法です。

人材育成を主管する部門(人事部・人材開発部・営業教育部・研修部などが該当)が担当して、動画を制作します。

懸念としては、これまでの業務が研修企画や運用中心だった場合、動画制作のノウハウやリソースが不足しているケースが多いでしょう。

そこで、まずは既存の社内施策を最大限に活用しながら動画制作をスタートするのがおすすめです。

具体的には、以下のやり方が挙げられます。

【既存施策から動画を制作するアプローチの例】

|

「動画制作」と聞くと、途方もなく大変な作業を想像しがちですが、ツールやスマートフォンを活用すれば、意外と敷居は低いものです。

たとえば、ZoomやTeamsなどのツールを使えば簡単に録画できます。録画した動画を分割する程度の編集なら、手間もあまりかかりません。

また、カメラで撮影する場合も、スマートフォン1台あれば十分な品質の映像が撮れます。

部門横断型のプロジェクトチームで制作する

2つめは「部門横断型のプロジェクトチームで制作する」方法です。

各部門で必要なコンテンツが異なる場合や、各現場の状況に合わせたコンテンツ作成を進めたい場合には、プロジェクト型の進め方が有効です。

各部門から1〜2名のプロジェクトメンバーを選出し、部門のニーズや実情を理解しているメンバーが中心となって、コンテンツの企画・制作を担います。

【部門横断型プロジェクトの進め方】

|

この方法の進め方で注意したいのは、凝ったものを作ろうとしないことです。

外注制作なら見映えの良い動画を作れますが、社内学習向けの教材では、見栄えの良さは二の次です。

肝心なのは、適切な情報を過不足なく伝え、受講者の行動変容を促せる内容であり、それさえ満たせば、学習教材としての役割は十分に果たせます。

研修の受講者が課題として制作する

3つめは「研修の受講者が課題として制作する」方法です。

研修の機会を活用し、受講者自身にコンテンツ作成をしてもらう方式です。いわば、「動画制作のDIY(Do It Yourself)」といえます。

研修課題の一環としてコンテンツ制作を組み込めば、“受講者の能力開発” と “動画教材の拡充” を同時に進められます。

【研修でのコンテンツ制作事例】

|

インプット中心の研修体系からの脱却を図る観点からも、こうしたアウトプット重視のアプローチを積極的に取り入れていきましょう。

eラーニング用動画を本格的に制作する場合

本格的にeラーニング動画を制作する場合、以下のような流れで進めることが一般的です。

|

1つずつ見ていきましょう。

- 目的の確認・設定:

研修用動画は学習を助けるための1つの手段なので、期待する結果・効果を明確にすることが重要です。新入社員への業務説明用に活用するか、特定の専門スキルを身につけるためのトレーニング動画なのか、目的により盛り込むべき情報やストーリーが変わってきます。 - 企画・構成・脚本作り:

研修内容を吟味し映像化すべきポイントなどを整理します。教材の内容をストーリーボードに落とし込んだり、具体的なシーン展開をイメージしたりしながら、絵コンテを作り、視覚的に理解しやすい動画構成を考えます。研修受講者の視点を念頭に置いて、わかりやすく楽しめる内容を心掛けましょう。また、人物登場の有無やアニメーション活用の有無なども検討しながら脚本を作成します。 - 制作(撮影・録音):

脚本を基に撮影します。実際の風景や人物を撮影する場合は、撮影場所や撮影機材の準備、および登場人物や撮影スタッフとの調整を事前に行い、スムーズに撮影が進むようにしましょう。場所によっては撮影の許可が必要な場合もありますので、事前に入念に確認して備えることが必要です。 - 編集・加工:専用の編集ソフトを活用して、撮影した映像を編集し、目的に合わせてテロップなどの視覚効果やアニメーションを追加します。ここでは、ナレーションや効果音、BGMなどについても、編集・加工の工程で処理したり追加したりします。テキストやグラフを挿入したり、音声を調整したりして、1つの映像作品としてまとめます。なお、編集にはそれなりの時間を要します。

- レビュー・修正:

制作した動画を再生し、関係者と共にチェックします。メッセージが伝わるか、録音はクリアに聞こえるか、表現が適切なのかなどを見直し、改善・修正点があれば修正作業を行います。

上記の流れは一般的なものですが、動画作成の目的やプロジェクトの具体的な事情により変わることもあります。

例えば、専門的な知識を必要とする内容であれば、関連する専門家に見解を求めるステップを追加することもあります。

また、社内に制作経験やノウハウがない場合、制作過程の一部または全部を外部のプロに委託することもあります。外部に依頼する場合にはそれなりの費用がかかります。その点踏まえて企画しましょう。

▼研修用動画作成については下記にまとめています。

動画教材を活用したeラーニングパッケージ

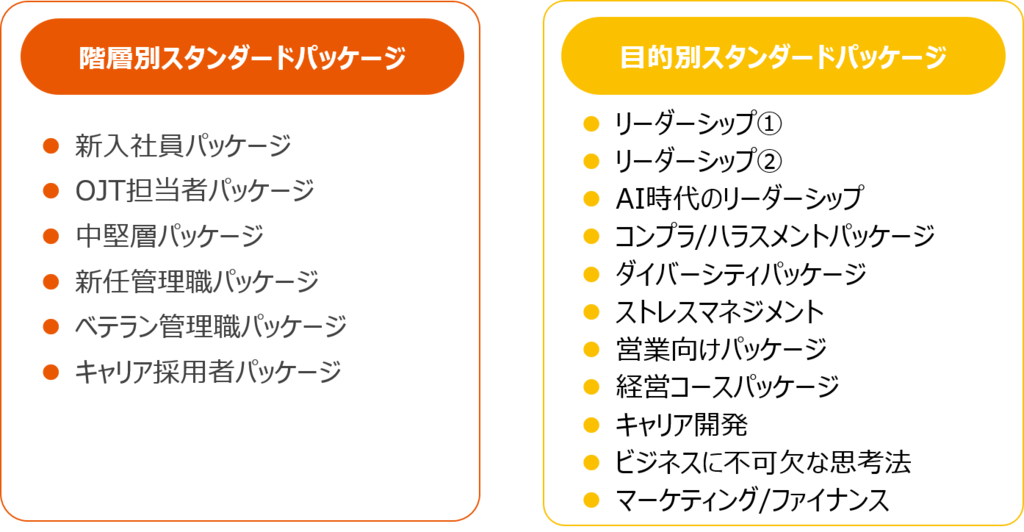

動画教材を活用したeラーニングのパッケージについて紹介します。法人でeラーニングを利用する際には、大きく階層別と目的別での利用目的があります。それぞれのパッケージコースについて紹介します。

階層別パッケージ

- 新入社員パッケージ:

社会人においてビジネスマナー習得は不可欠です。 また、学生時代は相性の合う人のみとコミュニケーションを取っていましたが、仕事では誰とでも上手く取る必要が出てきます。 各職場に配属されたあと、自信を持って仕事に取り組めるように学習しましょう。 標準学習時間:12時間40分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/new_employee - OJT担当者パッケージ:

後輩指導の基本から、実際のシーンを想定した学習まで幅広く学習をしていきます。 また後輩を迎え入れるにあたり職場の雰囲気づくりも非常に重要です。 基礎的な知識から実践的な知識まで学習し活用しましょう。 標準学習時間:13時間32分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/ojt - 中堅層パッケージ:

目の前の仕事だけでなく、上司と後輩つなぎ役として非常に重要な役割を任される中堅層は 「お客さま」「上司」「後輩」全てのパイプ役としてコミュニケーションや交渉、会議手法など さまざまな知識・スキルが求められます。さらなる高みへぜひ活用してください。 標準学習時間:8時間52分

⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/mid-levelemployee - 新任管理職パッケージ:

マネジメントは結果が全てです。 そのために具体的に何をすべきなのか。何を学習する必要があるのかを このパッケージ1つで学習することができます。 マネジメントのポイントを押さえて仕事に活用しましょう。 標準学習時間:14時間28分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/new_management - ベテラン管理職パッケージ:

マネジャーを長くやるとこれまでの成功体験が邪魔をすることがあります。 凝り固まったマネジメントスタイルを見直し、 さらなるレベルアップを図るための学習をします。 経験を生かし、さらに成果の出せるマネジャーになりましょう。 標準学習時間:20時間32分

⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/veteran_manager

- キャリア採用者:

新たな会社・職場で働くことは不安が大きいです。 中でも人間関係やコミュニケーションについては大きな課題と言われています。 職場に早くなじむことができるようにこの学習を活用しましょう。 標準学習時間:11時間55分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/career_recruitment

目的別パッケージ

- リーダーシップパッケージ①②:

リーダーシップはマネジャーにだけ必要なわけではありません。日頃の中でリーダーシップは求められています。多くの人が知っておくべきリーダーシップについて学習し、仕事において多方面でリーダーシップを発揮しましょう。 ①標準学習時間:12時間22分 ②標準学習時間:9時間38分①⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/leadership1

②⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/leadership2 - AI時代のリーダーシップパッケージ:

これまでのリーダーシップだけではなく、AI時代ならではリーダーシップが存在します。AIに使われるのではなくAIをいかに活用しながらリーダーシップをとるのかを学習し職場で活用しましょう。 標準学習時間:7時間27分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/ai_leadership - コンプラ/ハラスメントパッケージ:

現代ビジネスにおいて、コンプライアンス/ハラスメントなどは非常に重要な要素になっています。基礎の理解から職場での活用まで幅広く学習し、個人・組織を守るために活用しましょう。 標準学習時間:8時間20分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/compliance - ダイバーシティパッケージ:

ダイバーシティという言葉は当たり前に聞く言葉になりましたが、言葉は知っているがよく理解はできていない方も多いです。基礎的な考え方の理解から職場での応用まで学習し、仕事での活用に生かしましょう。 標準学習時間:6時間27分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/diversity - ストレスマネジメントパッケージ:

ダイバーシティという言葉は当たり前に聞く言葉になりましたが、言葉は知っているがよく理解はできていない方も多いです。基礎的な考え方の理解から職場での応用まで学習し、仕事での活用に生かしましょう。 標準学習時間:6時間27分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/stress_management - 営業向けパッケージ:

営業は顧客と接点を持つまでの準備から案件創出、クロージングなどさまざまフェーズに分かれています。それらを全て理解することは営業として業績を上げるうえでとても重要になります。頭で理解をし、実践する準備を本講座でしていきましょう。 標準学習時間:12時間7分

⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/sales - 経営コースパッケージ:

組織をマネジメントする方は経営者が何を考え、実行しようとしているのか理解をすることは役割が高くなるほど重要です。経営視点を養いより高い視点で組織を見られるように理解できるようになりましょう。 標準学習時間:15時間36分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/management - キャリア開発パッケージ:

将来が見えない時代の中でキャリアについて悩まれる方が増えています。このままこの組織で働いていて良いのか、この仕事のままで良いのかなどの悩みがモチベーションや組織への帰属意識にもつながります。キャリアを描くことでそのような課題を解決することが可能です。まずは描き方を理解し、実際に描いてみましょう。 標準学習時間:4時間48分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/career - ビジネスに不可欠な思考法パッケージ:

アイデアを出せる方は生まれつきの才能だと言われることがあります。しかしアイデアを出す手法を知っていれば後天的にもアイデアを出す能力は伸ばせることが分かっています。その手法を理解し日頃の仕事に生かしていきましょう。 標準学習時間:10時間53分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/thinking - マーケティング/ファイナンスパッケージ:

現在は会社・商品・個人に対してさまざまなマーケティング方法を取捨選択する必要があります。またそれが業績に直結するため、知識を持ち業務で生かす必要があります。加えて財務という観点も重要ですので合わせて財務知識も持ち合わせましょう。 標準学習時間:9時間50分⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/marketing

eラーニング動画に最適なプラットフォーム

最後に、動画活用に最適なeラーニングプラットフォームを2つ、ご紹介します。

|

CrossKnowledge:世界MBAレベルの講義動画

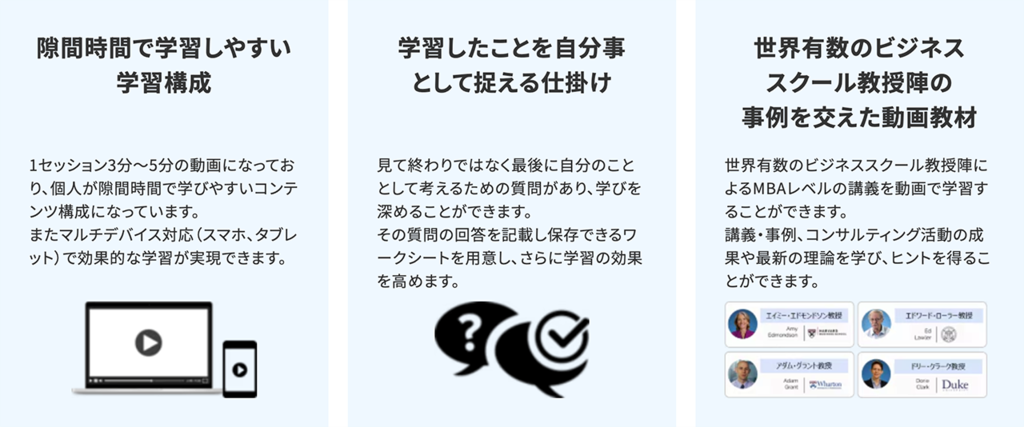

「CrossKnowledge」は、クロスナレッジ社(本社:フランス)が開発し、世界中に1,200万以上のユーザーを有する、LMS・eラーニングプラットフォームです。

CrossKnowledgeの導入が推奨されるのは、高品質な既成の動画コンテンツを探している企業です。

ビジネスの基礎から専門スキルの強化まで、幅広い動画コンテンツが提供されています。多言語に対応した学習管理システムにより、グローバル企業の研修運営をサポートします。

とくに人気なのが、世界MBAレベル講義動画です。世界有数のビジネススクール教授陣によるレクチャーを受けられます。

【人気のあるコースの一例】

■心理的安全性がつくり恐れのない職場コース(エイミー・C・エドモンドソン博士登壇)

心理的安全性を提唱したエイミー・C・エドモンド博士によるマイクロラーニングです。心理的安全性とはどのようなもので、どのようにすれば構築していけるのかを博士から学ぶことができます。■更なる高みを目指すコーチングコース(マーシャル・ゴールドスミス博士登壇)

コーチングの神様とも称され、世界的に有名なマーシャル・ゴールドスミス博士によるマイクロラーニングです。人生について回るさまざまな障壁を乗り越えるためのヒントを学ぶことができます。■エクセレンスを実現する組織活性化コース(トム・ピーターズ氏登壇)

書籍「エクセレント・カンパニー」の著者として有名なトム・ピーターズによるマイクロラーニングです。テクノロジーの発展など環境変化が激しい中で、顧客に感動を与えるエクセレンスの実現について学ぶことができます。

詳しくは以下の資料にてご確認ください。

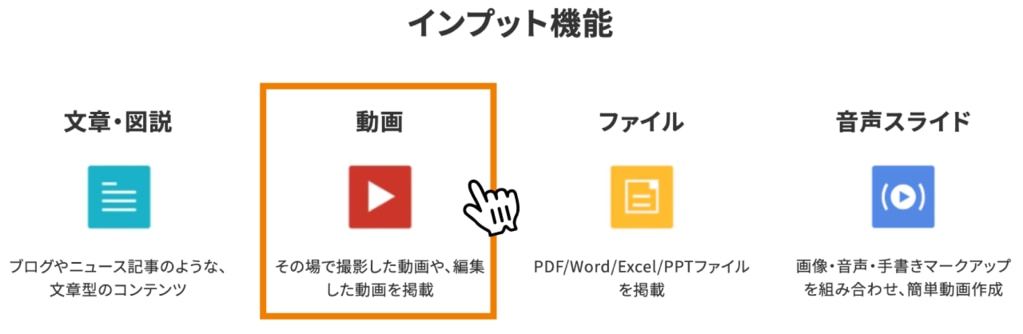

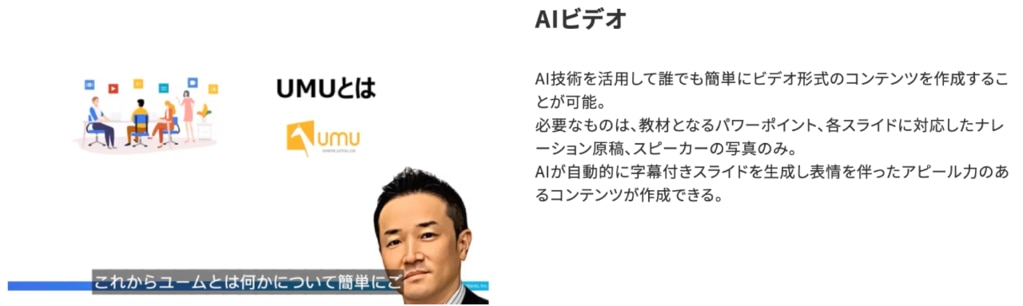

UMU:動画の内製化やAIビデオ機能搭載

「UMU」は、誰もが教え手にも学び手にもなれる “学び合い” の場を提供する、インタラクティブな学習プラットフォームです。

UMUの導入が推進されるのは、動画コンテンツの内製化を積極的に推進したい企業です。というのは、自作の動画を教材化するための機能が充実しているからです。

【UMUの機能の例】

|

出典:UMU機能一覧

学習の科学を応用した機能開発により、双方向のコミュニケーションを重視した学習設計を実現しています。

▼UMUが魅力的ンあ理由については下記で解説しています。

⇒UMUが通常のeラーニングよりも優れている点や魅力を紹介

▼詳しくは以下の資料にてご確認ください。

動画を活用したeラーニングで受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)

【これまでの課題】

- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない

- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている

- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など

↓

【パーソナライズ学習(CK-Connect) を導入】

↓

【受講率100%を実現】

- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現

- 診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講

- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)

★今回のポイント

- パーソナライズ学習:パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツを自動配信

- いつでも学べる環境:学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境

- 学習データの蓄積:学習者の学習状況をトラッキングするための学習行動のデータ取得

★お客さまの声

- 社内ではeラーニングは結局導入しても、やってくれないのではないかという疑問視する声が出ていました。これまでは「必修」にしないとやってくれなかったことからもそのように捉えられていました。同じことを繰り返していても効果は上がらないと思い、パーソナライズ学習を取り入れたところ、受講率が100%になったので正直驚きました。

- また、これまではコンテンツ数にも限りがあり、自社のオリジナルコンテンツの搭載ができなかったのですが、自社オリジナルコンテンツの搭載もできるようになったことで、学習してもらう幅が広がりました。

- また、診断結果のレポートには、自身の強みや課題の啓発だけではなく、他の職場メンバーとの関係性の中で起こりうることや周囲が必要なことについてもアドバイスがあり、そのレポートを基に、他メンバーと対話することで、職場の中でのコミュニケーションが取りやすくなり、仕事がスムーズに進むようになりました。

まとめ

本記事では「eラーニング動画」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

企業研修にeラーニング動画を取り入れる2つの選択肢として、以下が挙げられます。

|

eラーニング動画を自作する3つの進め方は次のとおりです。

|

動画活用に最適なeラーニングプラットフォームを2つ、ご紹介しました。

|

動画コンテンツは、人材教育の効果を左右する重要な要素です。

自社制作と既成コンテンツの活用、それぞれの利点を生かしつつ、試行錯誤しながらノウハウを積み上げてきましょう。eラーニングの可能性を追求し、新しい学びの形を切り拓いていただければと思います。

株式会社LDcubeでは世界で著名なMBA教授陣が登壇、監修している高品質なCrossKnowledge のeラーニングコンテンツLMSの提供を行っています。多言語対応もしており、グローバル展開している組織や外国人社員を多く抱える組織ではとても重宝します。

また、特に自社作成のeラーニング動画を活用し、効果的に人材育成につなげていくためのプラットフォームUMUの提供も行っています。これらのプラットフォームは目的に応じて使い分けていくことがポイントです。

eラーニングやLMS・プラットフォームの導入で迷ったらLDcubeにご相談ください。これまで、組織規模の大小、国内外への事業展開、コンテンツの要否などに関わらず、さまざまな状況での学習環境構築の支援を行ってきています。無料のデモIDの発行なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼LDcubeへの問合せはこちらから。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。