eラーニング導入を成功させる3つのフェーズと5つのプロセスとは?ポイントを解説

「自社にeラーニングを導入するべきか悩んでいる」

「eラーニングの導入を社内に提案したい」

と感じていませんか?

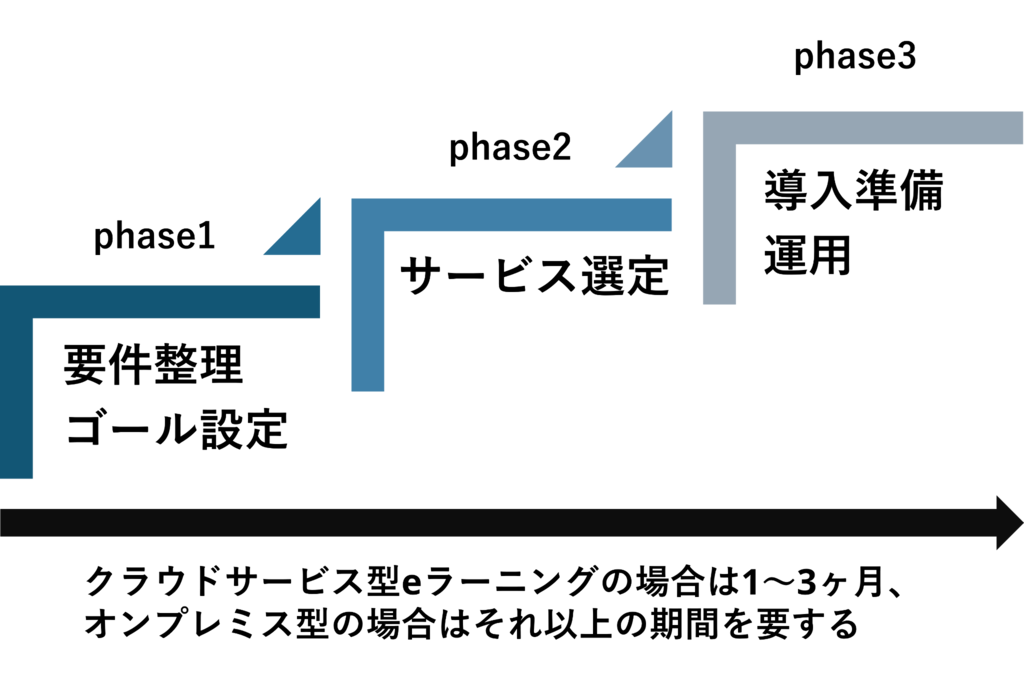

eラーニング導入プロジェクトは、大きく見ると、以下3つのフェーズで進めます。

【eラーニング導入プロジェクト 3フェーズ】

上記の3フェーズより、さらに具体的な導入ステップは以下のとおりです。

【自社に最適なeラーニングを導入するための5ステップ】 【ステップ1】自社要件の整理 |

このように導入プロジェクトの全体像や各ステップを把握することで、

「経営計画にどう組み込むのか」

「自社に導入するのが現実的なのか」

を判断できます。

ただしeラーニング導入にはいくつかの課題・リスクもあります。

リスクを把握しないで導入をしたり、社内提案したりしてしまうと、

|

といったことが生じる可能性があるでしょう。

そこでこの記事では、「eラーニング導入を成功へ導くロードマップ」や「具体的な導入ステップ」だけでなく、

|

についても解説します。

本記事を読むことで、

「自社にeラーニングを導入するべきか判断する」

「eラーニング導入プロジェクトを社内で提案する」

といったことが可能となるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

▼eラーニングについてはテーマに応じて下記で解説しています。

▼ eラーニング・LMSの資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.eラーニングの導入状況(アンケート調査)

- 2.eラーニングの導入を成功させるためのロードマップ

- 2.1.【フェーズ1】自社の要件を整理し、目指すゴールを明らかにする

- 2.2.【フェーズ2】導入するサービスを選定・ベンダーとの打ち合わせを行う

- 2.3.【フェーズ3】導入準備を行い、運用をスタートさせる

- 3.自社に最適なeラーニングを導入するための5ステップ

- 3.1.【ステップ1】自社要件の整理

- 3.2.【ステップ2】情報収集

- 3.3.【ステップ3】導入するシステム・業者の選定

- 3.4.【ステップ4】契約〜導入準備

- 3.5.【ステップ5】運用開始

- 4.eラーニング導入過程で直面する3つの課題

- 5.管理職クラスに導入頂いているeラーニングの事例

- 5.1.経営基礎コース

- 5.2.マネジメント応用コース

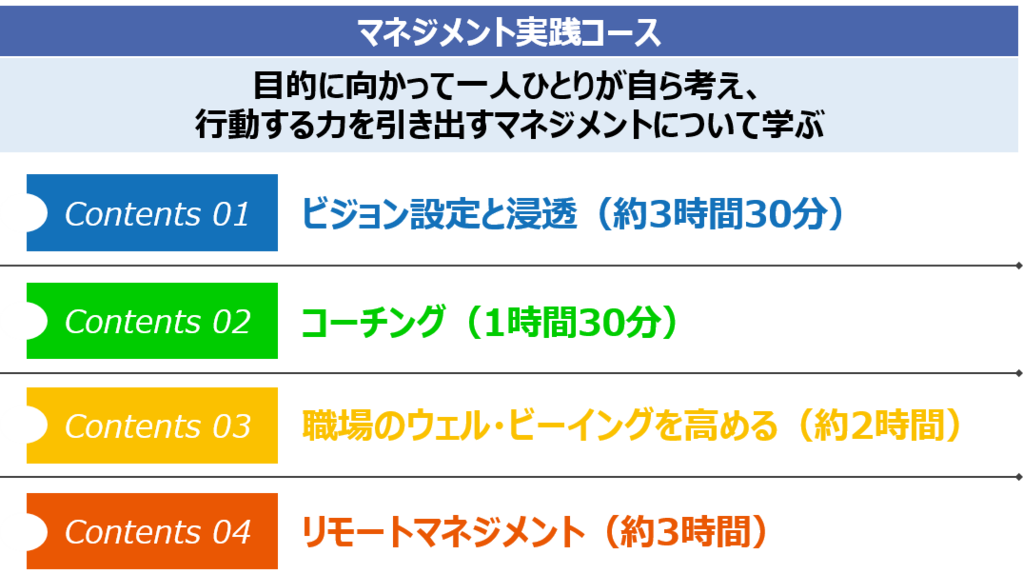

- 5.3.マネジメント実践コース

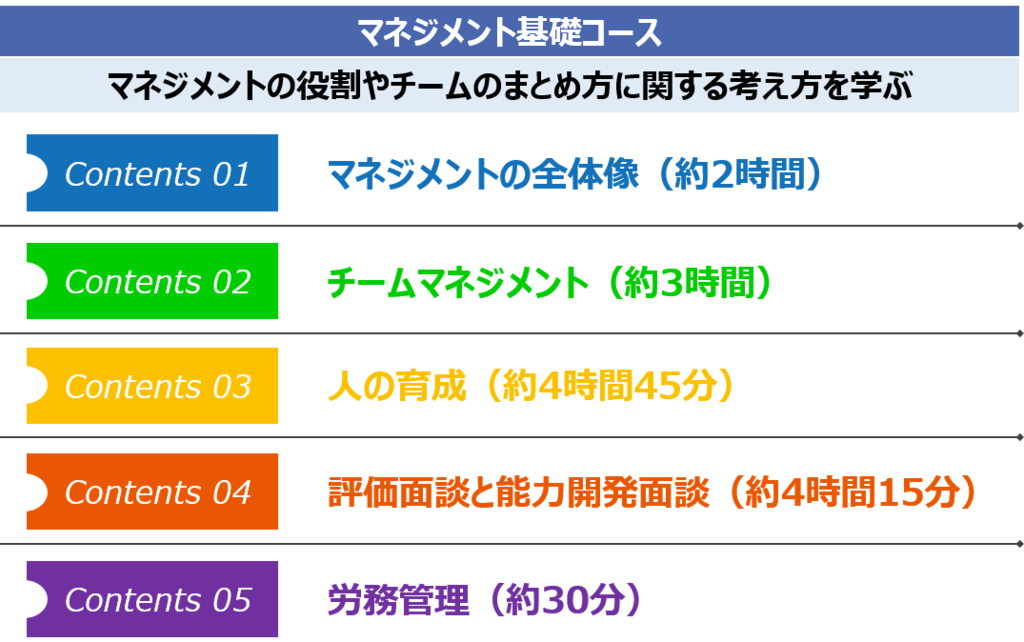

- 5.4.マネジメント基礎コース

- 6.eラーニングの導入ならCrossKnowledge!

- 7.eラーニングの導入で受講率100%を達成した事例

- 8.まとめ

eラーニングの導入状況(アンケート調査)

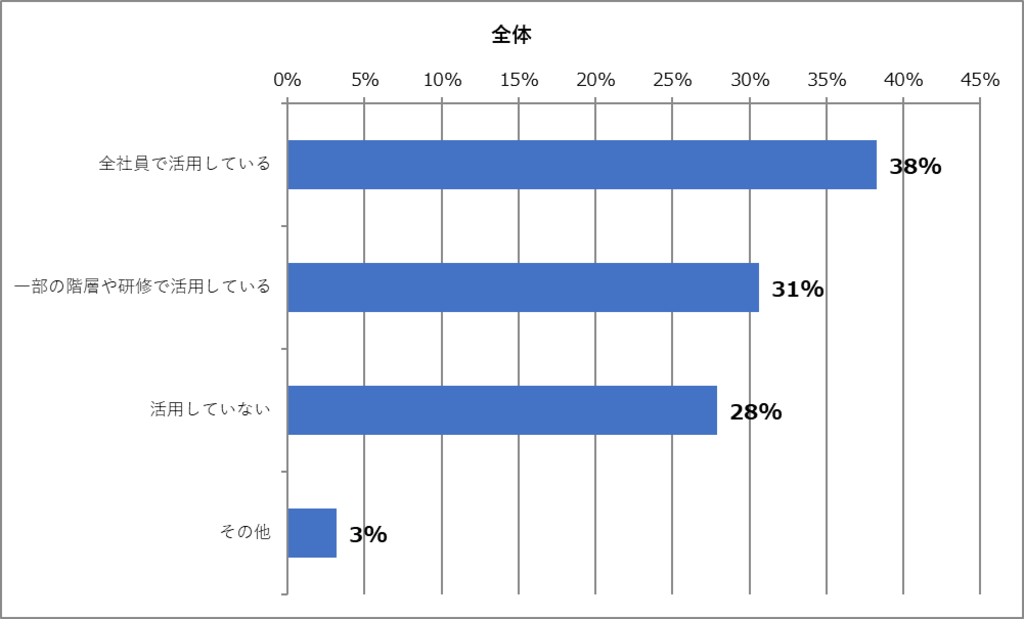

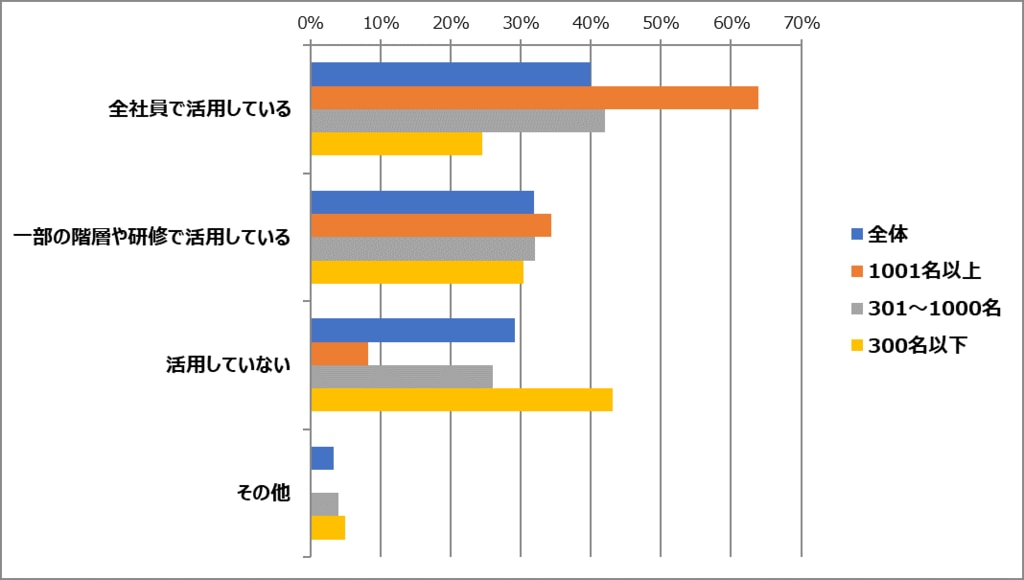

株式会社LDcube(エルディーキューブ)では、ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査(2年目)」と題して、2024年6月にアンケート調査(有効回答213件)を行いました。

その中で、「貴社における、eラーニングの活用状況について教えてください。」と質問しています。

全社員で活用している組織が38%です。一部の階層や研修で活用している組織が31%です。合計69%の組織がeラーニングを活用しています。活用していない組織は28%ありました。

今回の調査では約7割の組織で何ら頭のカタチでeラーニングを活用していることが分かりました。

もう少し詳しく組織既規模別に見てみましょう。

組織規模別にみると、全社員で活用しているのは、1001名以上の組織で60%を超えますが、300名以下の組織では25%程度にとどまります。

一部の階層や研修で活用しているのは、組織規模による差はほとんど見られません。

eラーニングを活用していないのは、300名以下の組織で40%を超えます。

アンケート調査の結果からはeラーニング活用においては組織規模の大きい大手企業優位となっている状況が垣間見れます。

eラーニングは時間や場所を選ばず、いつでも、どこでも、何度でも学習できるというメリットがあります。このメリットを享受しない手はありません。

eラーニングの活用は組織規模の大きい大手企業のものと思われがちなところがありますが、決してそのようなことはありません。

かつてはeラーニングを活用するためには、LMS(学習管理システム)を自社で開発する必要があったり、運用していくにはシステム詳しい専門家が社内いたりしないと使いこなせないなどの状況もありました。

現在、このようなeラーニングの多くがクラウドサービスです。クラウドサービスであれば、自社でLMSを開発することなく、システムの専門家がいなくても、社員数に応じた課金体系で導入しやすい時代になりました。

eラーニング活用は、「大手企業だからこそできること」ではなく「中小企業でも大手と同じサービスを手ごろに使える」と捉え、中小企業も大手に勝るとも劣らない人材育成を展開していきましょう。

▼eラーニングのメリットについては下記で詳しく解説しています。

⇒eラーニングを活用した人材育成!導入メリットと最新トレンド

eラーニングの導入を成功させるためのロードマップ

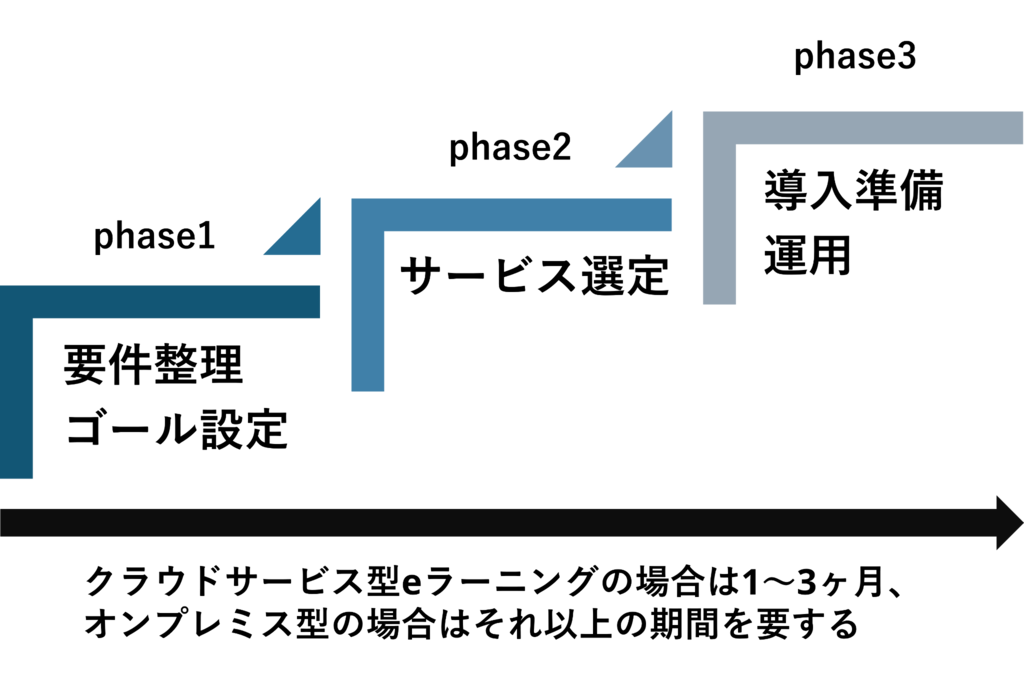

eラーニングの導入を成功させるためには、以下のロードマップに沿って導入を進めます。

【eラーニング導入プロジェクト 3フェーズ】

各フェーズについて詳しく見ていきましょう。

※オンプレミス型:自社サーバーやITインフラ上にeラーニングシステムを直接インストールして運用する形式のこと。

【フェーズ1】自社の要件を整理し、目指すゴールを明らかにする

フェーズ1は「自社の要件を整理し、目指すゴールを明らかにする」ことです。

自社の要件整理では、以下7点を検討します。

eラーニング導入前に検討しておくべき情報 |

|

上記のように導入前に自社の要件を整理しておけば、サービス選定の基準が明確になり、社内に提案したり、他部署へ説明したりする際にもスムーズです。

また明確なゴールが決まっていれば、不必要な機能・コンテンツに費用を割かずにすみます。そして必要な機能・コンテンツを選び取ることができるようになるのです。

こうしたことから、まずはeラーニング導入前に7つのポイントを整理して自社の要件を明確化しておきましょう。

自社の要件整理の方法については「2.自社に最適なeラーニングを導入するための5ステップ」で詳しく解説しています。

自社のゴールを決める際には「eラーニング導入によって何を得たいのか」を考えましょう。

参考に、eラーニングの導入ゴールの例を示します。

eラーニング導入のゴール例 |

|

▼研修の効率化については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒研修を効率化するには?コスト削減とパフォーマンス向上の両立

【フェーズ2】導入するサービスを選定・ベンダーとの打ち合わせを行う

フェーズ2は「導入するサービスを選定・ベンダーとの打ち合わせを行う」ことです。

フェーズ1で決めた要件をもとに、条件に合うベンダーを複数社選定し、各社と打ち合わせを行ったうえでサービスを確定させます。

打ち合わせでは各ベンダーの担当者から、

|

などをヒアリングされ、具体的な費用対効果まで情報提供してもらえるでしょう。

また多くのeラーニングサービスでは、一定期間トライアルができるため、各社のサービスの操作性や品質などを試してみてから決めることをおすすめします。

▼具体的なeラーニングの「費用対効果」について気になる場合は、以下の記事もあわせてお読みください。⇒eラーニングで得られる効果とは?目的別に徹底解説!

【フェーズ3】導入準備を行い、運用をスタートさせる

フェーズ3は「導入準備を行い、運用をスタートさせる」ことです。

依頼するベンダーを決めたら、いよいよ導入準備を進めます。

具体的には、

|

などを行います。そしていよいよ運用スタートです。

eラーニング導入の全体像はこのような流れで進めていきます。

それでは大枠を理解したところで、次章ではより詳しい導入ステップを見ていきましょう。

自社に最適なeラーニングを導入するための5ステップ

効果のある最適なeラーニングを導入するためには、導入に向けて正しい手順で進めていく必要があります。

正しい進め方を知っておけば、スムーズな導入が実現できるでしょう。

この章では、最適なeラーニングを導入するまでの流れを以下5ステップで解説します。

【自社に最適なeラーニングを導入するための5ステップ】 【ステップ1】自社要件の整理 |

【ステップ1】自社要件の整理

ステップ1.は「自社要件の整理」です。

まずはeラーニングに求める自社の要件を明らかにします。

自社要件の整理方法は以下を参考にしましょう。

eラーニング導入前に自社要件を整理するポイント |

1.【Why】eラーニングの利用目的を明確にする まずは、

といったことを検討しましょう。 ▼具体例 |

2.【Whom】教育施策の対象者を確認する eラーニングの受講者を決めます。

を、eラーニングの利用目的にあわせて決定しましょう。 |

3.【What】教育コンテンツの調達方法を決定する

といった3パターンの中から、自社に合う調達方法を選びましょう。 コンテンツの選び方については、「3-1.コンテンツ選びが難しい」で解説しています。 |

4.【Where】システムの利用方法と端末を確認する eラーニングを置いておくサーバーを決定する(クラウド型orオンプレミス型) 以下の2つからeラーニングシステムの構築方法を選びましょう。

ネットを通じてeラーニングサービスが利用でき、サーバーの保守管理も業者が代行。 低コスト、手間がかからないという点からクラウド型が人気ですが、自社にとってどちらが最適なのかどうかは、自社の情報セキュリティ担当と確認しておきましょう。 eラーニングの受信端末を決定する

から、eラーニングで活用したい端末を決定しましょう。 |

5.【Where】利用開始時期を想定する 以下の導入準備においては、クラウドサービスの場合は1~3ヶ月、オンプレミスの場合はそれ以上の期間が必要です。

運用を開始する時期から上記の期間を逆算して計画を立てる必要があるため、運用を開始したい時期は決定しておきましょう。 |

6.【Who】管理・運用体制を整備する 「誰が管理・運用を行うのか」を決定します。 なお「導入」だけでなく「管理・運用」をする中でトラブルが発生する可能性があります。 そうした場合に担当部門だけでは対応が難しいため、eラーニングベンダーにもサポートしてもらえるようにしておくと安心です。

など、自社の状況に応じて最適なサポートを受けられるように確認しておきましょう。 |

7.【How】学習行動データの活用方法をイメージする eラーニングシステム(LMS)では、

など、各社員の学習行動データを可視化することができ、以下のような活用ができます。

そのため、こうした学習行動データの活用方法を事前に整理しておきましょう。 そうすれば、eラーニング選定の際に

などにも着目して選ぶことが可能です。 |

【ステップ2】情報収集

ステップ2.は「情報収集」です。

eラーニングを開発している会社は多数あるため、自社に最適なものを選ぶためには「どのようなeラーニングサービスがあるのか」を情報収集する必要があるのです。

判断基準となる下記情報を調べておきましょう。

【eラーニングサービスを情報収集する際に調べる項目】

|

そしてステップ1.で整理した自社の要件と照らし合わせて、自社に合うeラーニングシステムを絞り込みましょう。

▼eラーニングはインプットだけでなく、テストなどのアウトプット学習ができることも重要です。下記で詳しく解説しています。⇒eラーニングテストとは?試験例から導入効果までわかりやすく解説!

【ステップ3】導入するシステム・業者の選定

ステップ3.は「導入するシステム・業者の選定」です。

情報収集をして、ある程度自社に合いそうなeラーニングシステムを絞れたら、次は社員目線でサービスを選定します。

使いづらいシステムを選定してしまうと、社員の学習意欲が下がってしまい、導入効果が得られなくなる可能性があります。

管理者にとっても使いづらいシステムは管理・運用効率を落とし、業務負担を増やすリスクがあります。

そのため、

|

を考慮して、サービスを選ぶようにしましょう。

具体的には、以下のポイントをチェックすると社員目線で使いやすいサービスを選べます。

【社員目線で使いやすいサービスを選ぶポイント】

|

eラーニングサービスの多くは、トライアル期間を設けているため、自社に仮導入して使いやすいかどうかを試してみることをおすすめします。

▼eラーニングのシステムやツールについては、以下の記事もあわせてお読みください。

【ステップ4】契約〜導入準備

ステップ4.では、「ベンダーと契約し、導入準備」に入ります。

先にもお伝えしたとおり、導入の段階では、

|

といった準備を進めます。

ステップ2.でも簡単に紹介しましたが、導入時や運用中のサポート体制が整っているベンダーと契約しておくことをおすすめします。

そうすることで必要以上に手間をかけることなく、短期間での導入をしやすくなるでしょう。

【ステップ5】運用開始

ステップ5.は「運用開始」です。

導入したeラーニングを受講してもらい、必要に応じて、

|

などを実行していきましょう。

▼eラーニングを効果的に活用する方法については、以下の記事でご紹介しています。

ぜひあわせてお読みください。

eラーニング導入過程で直面する3つの課題

eラーニングを導入する際、以下のような課題に直面することがあります。

|

こうした課題に対処し、スムーズに導入をするにはどうすればいいのでしょうか。

そこで3章では、eラーニングの導入過程で直面する上記の課題とその解決策をご紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

コンテンツ選びが難しい

1つめの課題は「コンテンツ選びが難しい」ことです。

eラーニングを導入する際、教育コンテンツもあわせて取り入れることになりますが、「どのようなコンテンツを選ぶべきなのか」はどの企業も悩むポイントです。

たとえば、

|

といったコンテンツにまつわる疑問や悩みが生じることがあるでしょう。

コンテンツ選びに迷ったときは、以下の方法で情報を整理し、絞り込みましょう。

【eラーニングのコンテンツの選び方】

eラーニングのコンテンツの種類や選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。 |

▼eラーニングのコンテンツについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

▼新入社員研修のeラーニングについては下記で解説しています。

⇒新入社員研修にeラーニングを活用するメリットと進め方・注意点

▼管理職研修のeラーニングについては下記で解説しています。

⇒管理職研修のeラーニング活用法─選び方から導入後のフォローまでの完全ガイド

eラーニングシステム(LMS)の選定が難しい

2つめは「eラーニングシステム(LMS)の選定が難しい」ことです。

さまざまなベンダーがeラーニングシステム(LMS)を扱っていますが、

「いろいろな機能があって、結局どれを取り入れればいいのかわからない」

と感じるケースもあるでしょう。

そこで、eラーニングシステムを選ぶうえで最も重要なポイントをお伝えします。

それは「学習行動データを取得して、可視化(レポート化)する機能」が搭載されているものを選ぶことです。

学習行動データを取得すれば、

|

学習行動を取ったのかをデータ集計することができます。

具体的には、

|

をデータとして可視化することができ、「成果を上げている人がどれくらい学習をしているのか」がわかるようになります。

これらをもとに、ほかの社員にもレポートを共有して同じ学習行動を実践させることで、より高い学習成果を実現できるようになるのです。

eラーニングシステムにおいて学習行動データを集計する機能は、必ずしもすべてのシステムに備わっているわけではありません。

システムによっては詳細な「追跡機能」や「分析ツール」が装備されているものもありますが、基本的な機能のみを提供する低コストのプラットフォームも存在します。

そのため、eラーニングシステムが提供する学習データ追跡機能の範囲を確認し、自社要件に合っているかどうかを検討することが重要です。

学習行動データの取得・活用は |

LDcubeでは、eラーニングサービスCrossKnowledgeをご提供しています。 CrossKnowledgeは、フランスに本社を置くCrossKnowledge社(CK社)と提携し、

を提供するeラーニングサービスです。 CrossKnowledgeでは、「社員の学習進捗を評価し、その結果をレポートとして可視化する機能」があり、管理者は各社員の学習状況を監視・改善策の策定ができます。 そのため学習行動データを活かして、より各社員のスキルアップ効果を上げたい場合に最適なeラーニングサービスなのです。 その他にも以下の強みがあります。

eラーニングの導入を検討中の方は、CrossKnowledgeについて、ぜひお問い合わせください。 |

▼ eラーニングやシステムを選定する際は「受け放題プラン(定額制)」などがあるかどうかも確認すると良いでしょう。⇒eラーニング受け放題(定額制)ならCrossKnowledge(LMS)!

社員のモチベーションを維持できるような施策が思いつかない

3つめは「社員のモチベーションを維持できるような施策が思いつかない」ことです。

「選定したeラーニングを導入しても、活用する人が少なかったらどうしよう…」

「どうすれば、多くの人に利用してもらえるのかわからない」

といった悩みを導入過程で感じてしまう担当者もいるでしょう。

たしかにeラーニングでの学習は、受講者自身のペースで進められるため、本人のやる気やモチベーションで進捗が左右されやすいのは事実としてあります。

そうした事態に陥らないためにも、双方向コミュニケーションや掲示板機能が備わったeラーニングシステムを導入することが大切です。

他者とコミュニケーションをとることができれば、疑問や分からないことを解消しやすくなるでしょう。

【あわせてお読みください】

実際の導入事例を見てeラーニング導入のイメージを持っておきましょう。

自社の状況と似た事例を眺めながら、eラーニング導入・導入後の全体イメージを持っておくと、あらゆる場面でヒントになる可能性があります。

以下の記事では、eラーニングの導入事例や、導入事例からわかる導入に成功するためのポイントなどを解説しています。ぜひあわせてお読みください。

管理職クラスに導入頂いているeラーニングの事例

eラーニングは忙しい管理職の人たちでも、時間や場所を選ばずに学習することができます。

ここでは、管理職クラスに導入したCrossKnowledge(CrossKnowledgeの詳細は次章で解説)のeラーニングコースについて、受講者の声と共に紹介します。

- 上級管理職向けのコース・・・「経営基礎コース」「マネジメント応用コース」

- 中級管理職向けのコース・・・「マネジメント実践コース」

- 初級管理職向けのコース・・・「マネジメント基礎コース」

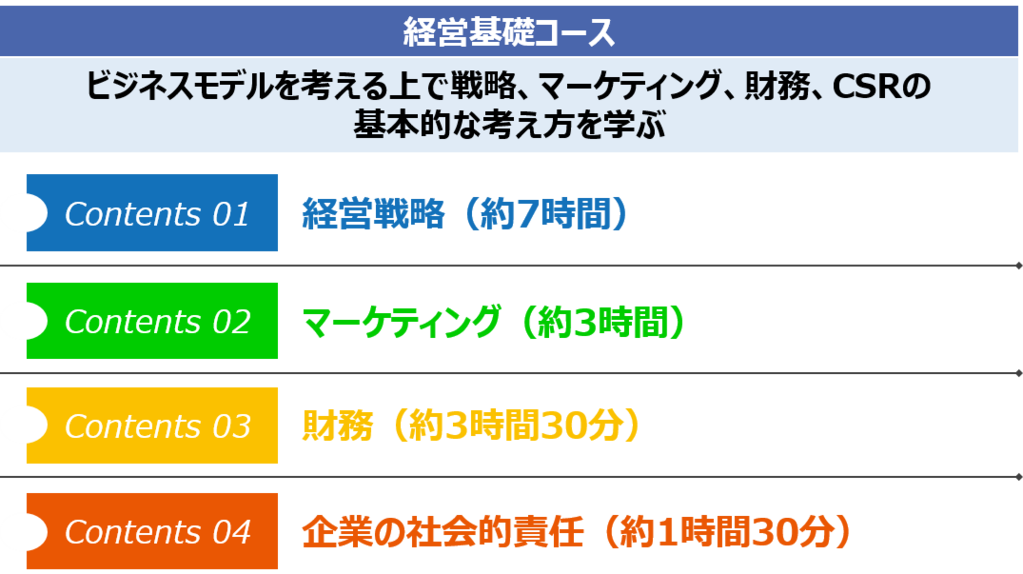

経営基礎コース

学習時間 :約15時間

【経営基礎コース:受講者の声】

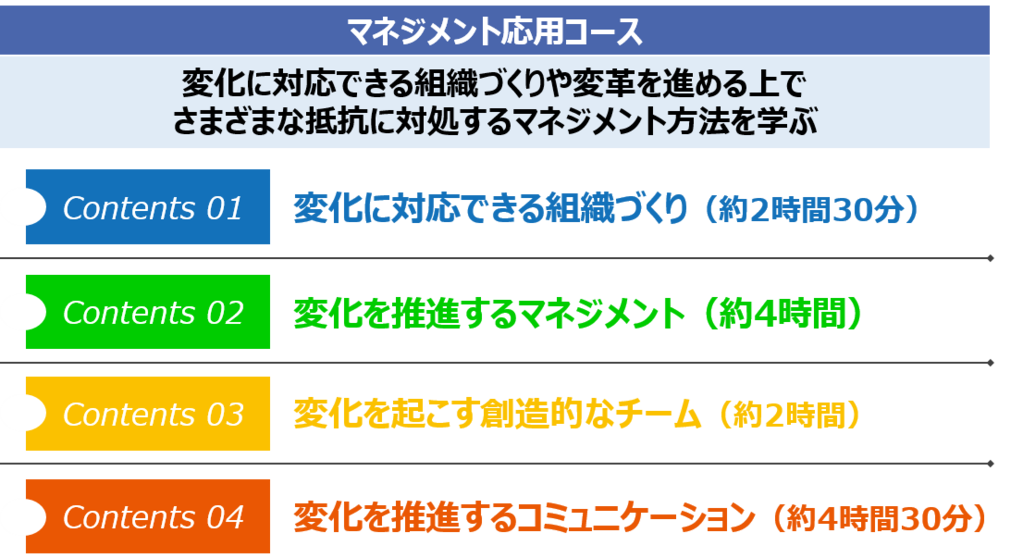

マネジメント応用コース

学習時間 :約12時間

【マネジメント応用コース:受講者の声】

マネジメント実践コース

学習時間 :約10時間

【マネジメント実践コース:受講者の声】

マネジメント基礎コース

学習時間 :約14時間30分

【マネジメント基礎コース:受講者の声】

eラーニングの導入ならCrossKnowledge!

CrossKnowledgeは、多様なテーマについてのeラーニングを提供しているeラーニングプラットフォームです。

受け放題プランもあり、スキルアップやキャリアアップに向けて学習できます。

自分の学習ペースに合わせて、さまざまなテーマや教材を自由に活用することが可能です。下記に特徴を紹介します。

(CrossKnowledge eラーニングの特徴)

|

世界1200万人以上が受講しているコンテンツ

CrossKnowledgeは世界中に普及しており、人材育成の一環として多くの企業で活用され、すでに1200万人以上の学習者が受講しています。

多くの利用実績を有しているので、安心して、それぞれの学習者の目標達成やキャリアアップに向け学習していただけます。

著名なMBA教授監修による高品質コンテンツ

CrossKnowledgeの学習コンテンツは、世界的に著名なMBA教授陣によって監修されています。

そのため、ビジネスやマネジメントの専門知識はもちろん、最新のトレンドや視点を学ぶことができます。

また、著名なMBA教授本人が登壇しているコンテンツも数多くラインナップされており、日本にいながら世界トップレベルの知見に触れることができます。

▼心理的安全性を提唱したエドモンドソン博士の動画講義サンプルをご覧ください。

⇒"心理的安全性"がビジネスに必要な理由?エドモンドソン博士の視点を解説

考えることに重点を置いた学習ステップ

学習の効果性を高めるため、CrossKnowledgeのeラーニングでは考えることに重点を置いた学習ステップを提供しています。

理解を深めたり、新しい視点を見つけたりするためのリフレクションセッションが設けられています。

単純な知識の取得だけでなく、自分自身の考え方・捉え方を広げることも可能です。

多言語にも対応

CrossKnowledgeのeラーニングは多言語に対応しています。英語以外にもフランス語、スペイン語、ドイツ語など、多様な言語のコンテンツを提供しています。

eラーニングコンテンツは最大8言語、LMSは最大28言語に対応しています。

これにより、グローバル展開していて、外国人社員のいる組織にも最適な学習環境を提供します。

CrossKnowledgeのeラーニングで、より高いレベルの知識を身に付け、ビジネスやキャリアの成功につなげましょう。

▼ 多言語対応のeラーニングについては下記で解説しています。 ⇒多言語対応eラーニングならCrossKnowledge!ポイントを解説

(以上5章出典:eラーニング受け放題(定額制)ならCrossKnowledge(LMS)!)

eラーニングの導入で受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)

【これまでの課題】

- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない

- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている

- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など

↓

【パーソナライズ学習(CK-Connect) を導入】

↓

【受講率100%を実現】

- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現

- 診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講

- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)

★今回のポイント

- パーソナライズ学習:パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツを自動配信

- いつでも学べる環境:学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境

- 学習データの蓄積:学習者の学習状況をトラッキングするための学習行動のデータ取得

★お客さまの声

- 社内ではeラーニングは結局導入しても、やってくれないのではないかという疑問視する声が出ていました。これまでは「必修」にしないとやってくれなかったことからもそのように捉えられていました。同じことを繰り返していても効果は上がらないと思い、パーソナライズ学習を取り入れたところ、受講率が100%になったので正直驚きました。

- また、これまではコンテンツ数にも限りがあり、自社のオリジナルコンテンツの搭載ができなかったのですが、自社オリジナルコンテンツの搭載もできるようになったことで、学習してもらう幅が広がりました。

- また、診断結果のレポートには、自身の強みや課題の啓発だけではなく、他の職場メンバーとの関係性の中で起こりうることや周囲が必要なことについてもアドバイスがあり、そのレポートを基に、他メンバーと対話することで、職場の中でのコミュニケーションが取りやすくなり、仕事がスムーズに進むようになりました。

まとめ

eラーニング導入プロジェクトは、大きく見ると以下3つのフェーズで進めていきます。

【フェーズ1.】自社の要件を整理し、目指すゴールを明らかにする |

自社に最適なeラーニングを導入するためには、具体的に以下5ステップで進めます。

【ステップ1.】自社要件の整理 |

eラーニングの導入を進めるうえで、以下のような課題に直面する可能性があるため、記載した解決方法を参考にして対策を行いましょう。

◆コンテンツ選びが難しい

◆eラーニングシステム(LMS)の選定が難しい ◆社員のモチベーションを維持できるような施策が思いつかない |

この記事を参考に、eラーニングの導入を社内プレゼンし、社員のスキル底上げをして企業力を向上させましょう。

株式会社LDcubeでは世界のLMS市場トップ50リストで2020年に1位に輝いたCrossKnowledgeのLMS/eラーニング製品を日本で展開しています。

CrossKnowledgeのLMS/eラーニングは多言語対応しており、世界レベルの著名なMBA教授らが監修した高品質なコンテンツを有しており、24時間365日稼働しています。

無料のデモIDの発行や導入事例の紹介なども行っています。受講者からの評判や受講費用など含めて、お気軽に問合せ、ご相談ください。

▼ 関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連記事はこちらから。