営業力強化に必要な3つのアプローチとは?ケース解説で必要な施策がすぐ分かる!

「昨今はビジネス競争が激しくなってきたので、あらためて営業力強化施策を考えたい」

「最近はオンライン営業などの新しいやり方が出てきたものの、昔ながらの営業研修しかしていない」

どのような業界や規模の企業であっても、業績に直結する営業組織の重要性が高いのはいうまでもないでしょう。

しかしメジャーな組織であるがゆえに、営業力強化施策は現場任せにしていたり、数十年前から内容を見直ししていなかったりするケースも少なくありません。

また、あらためて営業強化施策を考えようと思っても、さまざまな施策があるため、自社で何から取り組んでいけばよいか分からないという声も聞かれます。

結論として、数多くある営業施策について、ある程度カテゴリーにまとめたうえで、施策の優先順位をつける必要があります。

当記事では、営業力強化を3つのアプローチに分類して、内容を紹介していきます。

どのようなケースの場合、どのアプローチをすべきかも解説するので、ここまでお読みいただければ、自社の場合に置き換えて、取り組みの優先順位が考えられるはずです。

一方で、営業力強化施策は業績に影響が出るため、急いで何か手を打ちたいとお考えの方も多いかと思います。

しかし自社の状況や課題を考えずに、やみくもに施策を投じてしまうと、以下のようなリスクに遭遇してしまいます。

こんなリスクを回避するためにも、当記事で自社なりの優先順位や強化目的を設定するようにしてください。

さらに記事の後半では、実際に強化施策を実行する際のステップや、よくある誤解についても解説をします。

|

最後までお読みいただければ、自社で実際に強化施策を組み立てるイメージまで持てるでしょう。

ぜひ当記事で営業力強化のキホンの知識をお読みいただき、真に効果がでる営業力強化施策の参考にしていただければ幸いです。

▼営業ロープレの特集ページを作成しました。動画で解説しています。是非ご覧ください。 |

▼営業強化の観点について、全体像からテーマを絞った内容まで下記で解説しています。合わせてご覧ください。

▼ 営業研修やロープレについてのお役立ち資料を6点セットにしました。下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

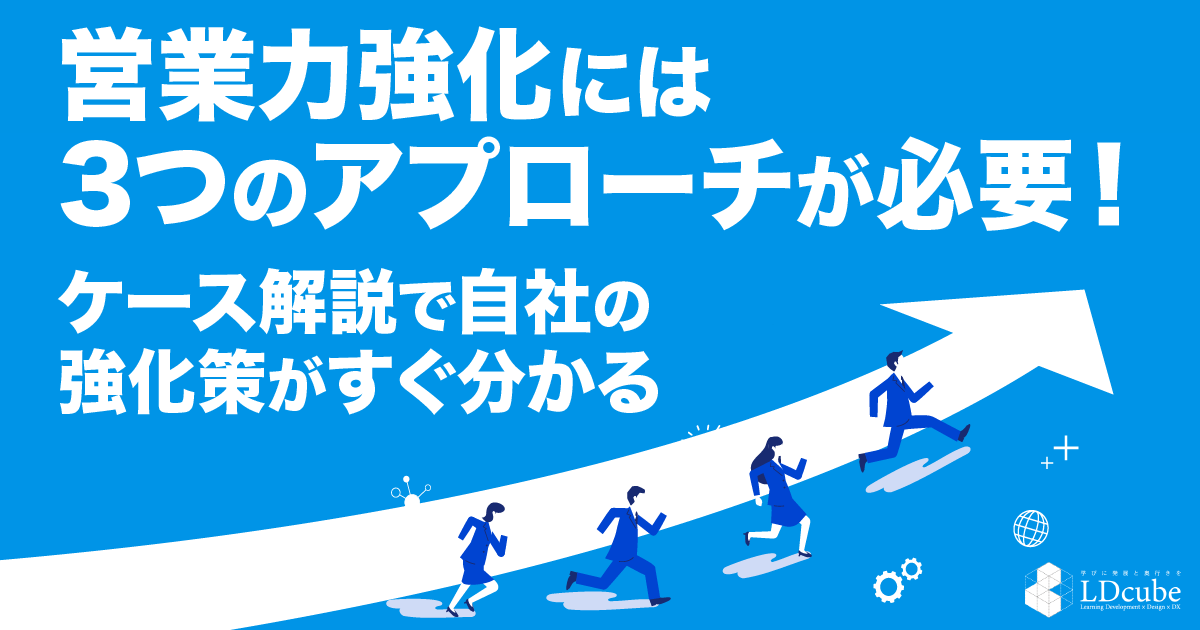

営業力強化に必要な3つのアプローチ

営業力強化の手法は数多くありますが、まずは以下3つのアプローチに分けて検討することが重要です。

- 営業パーソン個人への施策

- 営業マネジメントへの施策

- 営業組織全体への施策

最終的には3つのアプローチに対してバランスよく強化施策を施して、より効果を高めることをめざします。

ただし着手の順番や優先度は、各営業組織が置かれた状況によって変わります。

さっそく、3つのアプローチが必要なケースについて説明していきます。

営業パーソン個人のスキル開発が必要なケース

営業パーソン個人のスキルを高めることは、営業力強化の大前提となります。

なぜなら、顧客への営業行為は基本的には営業担当一人一人の活動を通じて行われます。

見込み顧客へのアプローチからニーズの引き出し、提案と受注交渉、クロージング、アフターフォローまでの全てのプロセスで、営業パーソン個人のスキルは影響を与えます。

どれほど優れた製品・サービスがあっても、紹介する営業担当者のスキルが低いと、顧客が魅力を感じないリスクもあります。

特に営業パーソン個人のスキル開発が必要なのは以下のようなケースです。

優先的に営業パーソン個人のスキル開発をすべき代表的なケース |

|

上記のケースに限らず、営業パーソン個人のスキル開発は、営業力強化の出発点といえます。

ECサイトで人を介さずに販売をする製品・サービスではない限り、営業パーソン個人のスキル開発は、不可欠でしょう。

▶▶具体的な強化策は「2.営業パーソン個人のスキル開発【強化施策】」をご参照ください。

営業マネジメントの指導力強化が必要なケース

営業組織をマネジメントする立場である管理者の強化も、多くの企業で取り組むことが多い課題です。

営業組織に属する全メンバーのスキルを底上げするためには、マネジメントの指導力が重要だからです。

また、スキル面だけではなく、活動に行き詰まったメンバーや新規メンバーのメンタルサポートのためにも、マネジメントの力量は必須でしょう。

例えば、人事部門主導で「営業力強化研修」などに取り組んだとしても、現場マネジメントが実践指導しないと、効果は一時的なものになります。

多くの企業で、人事部門と現場マネジメントの連携がうまくいかず、せっかくの施策も現場に定着・浸透しにくくなる課題・現象が散見されます。

特に営業マネジメントのスキル開発が必要なのは以下のようなケースです。

優先的に営業マネジメントの指導力強化をすべき代表的なケース |

|

営業に限らず、どのような職種であってもマネジメントの存在は大きいものです。

とりわけ、時には業績達成のためにメンバーに厳しい指導も余儀なくされる営業マネジメントは、メンバーからの信頼がないと、コミュニケーションが成立しにくいでしょう。

▶▶具体的な強化策は「3.営業マネジメントの指導力【強化施策】」をご参照ください。

営業組織全体の風土・仕組み改革が必要なケース

個人活動の印象が強い営業部門ですが、組織全体の風土・文化や仕組みの改革も必要な施策です。

個人目標だけではなく、最後までメンバー全員が組織目標にコミットするような組織であれば、たとえ個人の未達があったとしても、組織目標は安定してクリアすることができます。

また、営業個人・営業マネジメントの強化施策をしたとしても、組織としてバラバラな動きをしてしまうと、効果が短期的あるいは部分的に留まります。

特に営業組織全体の風土改革が必要なのは以下のようなケースです

優先的に営業組織全体の風土・仕組み改革をすべき代表的なケース |

|

かつての日本企業では、営業組織であれば「結束が固い」「皆で一丸となる」のような風土は自然に出来ていたかもしれません。

今は環境や働く人の価値観も変化しているので、ある程度戦略的に風土改革に着手しないと、組織全体の底上げや強化にはつながりにくくなっているといえるでしょう。

▶▶具体的な強化策は「4.営業組織全体の風土・仕組み【強化施策】」をご参照ください。

個人の営業力・スキルを開発する

営業パーソン個人が成長することで営業力強化につながります。ただし、営業パーソン個人の能力・スキル開発ポイントは非常に幅が広いため、以下のように営業フェーズを3つに区切り、どこに課題があるかを考えます。

- 初期コンタクト力を鍛えたい

- 商談化・クロージング力を鍛えたい

- アフターフォロー・関係強化力を鍛えたい

できれば自社の営業組織の上記3つのフェーズでの活動や成果を数値化し、ボトルネックとなっている点を特定することがおすすめです。

数値データがない場合は、実際の営業担当を複数人思い浮かべながら、課題ポイントを特定するようにしましょう。

初期コンタクト力を鍛える

初回アポイントが取れない、初回アポイント以降に2回目の顧客接触につながらない場合は、初期コンタクトの力を鍛える必要があります。

全ての商談の出発地点となるのが初期コンタクトです。

従って、このフェーズに課題がある場合は、後半のフェーズを強化したとしても、ベースとなる顧客候補の母数が増えない課題を抱えてしまいます。

初期コンタクトの活動がうまくいっていない場合、多くのケースでは「組織的なアプローチの型化」に課題があることが多いでしょう。

なぜなら、まだ関係性がない状態でのファーストノックは、営業担当個人の属人的な力というより、アプローチ方法に問題があることが多いからです。

従って、初期コンタクト力を鍛える方法は以下のようなものが考えられます。

【強化施策例】

|

初期アプローチは、リストの整備や顧客反応の履歴管理なども含まれるため、できれば営業企画部門やマーケティング部門など、間接営業部門と連携しながら施策を進めるのが良いでしょう。

▼アポ獲得率を高めるためのトレーニングについては下記で詳しく解説しています。

⇒ロープレでテレアポ獲得率が劇的に上がる実践法!4ステップで詳細解説

商談化・クロージング力を鍛える

複数回のアポイントは続くものの、なかなか商談が進まなかったり、受注に至らなかったりする場合は、商談化・クロージング力を鍛える必要があります。

営業の目標達成のためには、案件で終わらせずに、お客様に価値を提供し、新たな仕事を創出するところまで持って行かねばなりません。

営業組織はどうしても営業数字という結果で評価されてしまうため、どれほど良い活動プロセスを行っていたとしても、このフェーズで頓挫してしまうと業績を生み出すことができません。

商談化やクロージングに問題がある場合は、商材特性や営業担当者の性格要素など、実にさまざまな要因が考えられます。

ただし、何も施策をしなかったら、真の課題も見つかりません。

まずは想定課題を置いて強化施策を実行してみると、その施策の過程で「なるほど、うちに多い課題はこの辺りだな」と、次の施策の目処がつくことも多いでしょう。

従って、商談化やクロージング力を鍛える方法は以下のようなものが考えられます。

【強化施策例】

|

たとえ受注に至らなかったとしても「失注理由」も、ゆくゆくはナレッジの種になりうる情報です。

顧客の「導入しなかった事情」も含めて整理し、情報管理していくことで、さらに効果的な強化施策を考えられるでしょう。

▼個人の営業強化のスキルについては下記で詳しく解説しています。

⇒【営業スキル完全ガイド】営業力強化に必要な12のスキルとは?習得方法を解説

フォロー・関係強化力を鍛える

一度受注した顧客との関係性が続かない、追加の受注がもらえない場合は、アフターフォロー・関係強化力を鍛える必要があります。

顧客側から「受注までは熱心に通ってくれたのに、申込み後は放置されて連絡も来ない」のような反応がよく聞かれる場合は、このフェーズで適切な活動ができておらず、課題があると考えられます。

特に営業数字のノルマが厳しい会社ほど、フォローにまで手が回らないことが多いようですが、これでは宝の山を見逃しているようなものです。

一度リレーションがある企業は、課題の把握や信頼関係など、新規の顧客とは比べものにならないほどの関係性があります。

このフェーズを疎かにすると、常に新規顧客のリストを拡充する必要があるため、会社全体の営業効率を下げることにもなりかねません。

従って、アフターフォロー・関係強化力を鍛える方法は以下のようなものが考えられます。

【強化施策例】

|

受注後の接点は営業個人任せにしている企業は多いため、このフェーズを強化すると、意外な効果が出て驚く企業も少なくはありません。

初期アプローチ同様、定期的なメルマガ送信など、ある程度マーケティング部門との連携を行うことで、営業担当はコアな営業行為に集中しやすくもなるでしょう。

また、フォローに関しては、カスタマーサクセス部門を設置して、営業担当との役割を明確に分けて、組織としてお客様をフォローし続ける機能を設計することも選択肢の1つです。

▼個人の営業力・スキル開発には営業スキルチェックシートの活用が効果的です。下記で詳しく解説しています。⇒【営業スキルチェックシートDL付】営業力強化を図るポイントを紹介!

組織の営業力・指導力の向上を図る

組織の営業力・指導力(営業マネジメントの指導力)を強化するには、営業パーソンの上司であるセールスマネジャーの「ベースとなるマネジメントスキルの強化」「実践的な指導スキルの強化」の2つに分けて考えます。

- 汎用的なマネジメントスキルを鍛えたい

- OJT(実践的)な指導スキルを鍛えたい

多くの場合、「汎用的マネジメントスキル→OJTでの指導スキル」の順序で、強化を進めることが多いでしょう。

ただし、営業畑一筋のベテランマネジャーなどは、メンバーへの傾聴力など汎用的なスキルが欠乏していることもあります。

従って、フラットな目線で自社の営業マネジメントの課題を眺め、施策を検討するようにしてください。

汎用的なマネジメントスキルを鍛える

営業という職種にかかわらず、管理職・マネジャーに一般的に求められるスキルが足りない場合は、強化の必要があります。

マネジメントスキルを表現するフレームは数多くありますが、比較的メジャーなのがハーバード大学のロバート・カッツ教授が自身の論文で提唱した「カッツモデル」でしょう。

カッツモデルでは管理職に求められるスキルを「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つに分けています。

このフレームに限らずですが、一般的なモデルに照らして、自社の管理職をチェックすることがおすすめでしょう。

「この営業マネジャーは、営業以外の部署に異動させられない」と感じる場合は、汎用的なマネジメントスキルが不足している可能性があります。

例えば、汎用的なマネジメントスキルを鍛える方法は以下のようなものが考えられます。

【強化施策例】

|

汎用的なマネジメントスキルは営業に限らず、どのような職種でも役に立つスキルです。

忙しい現場マネジャーは強化施策の実施に難色を示すかもしれませんが、ゆくゆくは自身のメリットにつながるような動機づけをすると良いでしょう。

OJTでの指導力を鍛える

汎用的なマネジメントスキルは、OFF-JT(Off The Job Training)で鍛えられますが、実践的な指導力はOJT(On The Job Training)を通じて強化することが求められます。

OJTでの指導力が弱いと、現場でメンバーに必要な助言やサポートができず、組織的に安定的な成果を上げにくくなります。

この力を鍛えるためにネックとなるのが、営業マネジャー本人は「やっているつもり」と思っていることが多いことです。

なかなか人事部門が手出ししにくい領域ともいえますが、例えば、以下のようなOJT指導力の強化方法が考えられます。

【強化施策例】

|

強化対象となるのは、日常的な小さな行動レベルかもしれません。

しかし日頃接する営業マネジャーの動きが変われば、メンバーもモチベーションが上がりやすくなります。

そのメンバーの様子を見て、さらにマネジャーが行動変容に奮起するようなGoodサイクルを目指すようにしましょう。

▼OJTについては下記で詳しく解説しています。

⇒OJTの正しいやり方とは?即戦力を育てる7ステップを徹底解説!

営業力を営業組織全体で高める

営業力強化と聞くと「人へのアプローチ」を思い浮かべることが一般的ですが、組織的なアプローチも忘れてはなりません。

本章では組織全体の風土改革ポイントについて、以下の2点について解説します。

- ビジョンや戦略浸透を徹底する

- 情報共有・フィードバックの見える化をする

一般的に、組織的なアプローチは成果が見えにくいといわれています。

だからこそ、忘れがちな観点ともいえるので、ぜひ自社で取り組めることは積極的に推進していきましょう。

ビジョンや戦略浸透を徹底する

「営業力強化」と聞くと、スキル開発に主眼を置きがちかもしれませんが、実は一人一人の営業メンバーが「なぜ売るのか」という目的意識を持つことが重要です。

仮に小手先のスキル開発をしていても、どこかで限界がきます。

最終的には、スキルだけではなく、営業担当一人一人が「なぜこのサービスを世に広めたいのか」や「どのように顧客の課題を解決するのか」という意識を持つことが重要となります。

したがって、単に営業目標数値を下ろすだけではなく、以下のような動機付けをすることがビジョン・戦略浸透には重要です。

【強化施策例】

|

この領域の強化の目的の最終ミッションは「営業メンバー全員が、組織や経営の視点を持つ」といえます。

目先の数値の達成だけではなく、自社が展開する事業が社会にどのような影響を与えるかという視点を持つことができれば、単なるスキル開発以上のパワフルな武器となるでしょう。

情報共有・フィードバックを仕組み化する

「営業力」は、とかく個人技と捉えられがちですが、実は強い営業組織は「見える化」や「仕組み化」などのバックボーンに支えられています。

例えば、優れたハイパフォーマーがいたとしても、その人に任せきりにしてしまうと、組織的なナレッジには昇華できません。

ハイパフォーマーの行動分析をして、平準化したナレッジにしてしまえば、誰もが参考にすることができるでしょう。

たとえば、情報共有・フィードバックの仕組み化には、以下のような施策が有効です。

【強化施策例】

|

お手本とすべきプロセスの雛形ができれば、それに照らしたフィードバックや各メンバーの振り返りもできます。

あまり固く「仕組みを構築する」と捉えずに、まずは営業のノウハウを「見える化する」と捉えると、取り組みやすいでしょう。

▼ 個人・チーム・組織で業績を上げている人はレジリエンスが高い人が多いです。特徴を解説しています。⇒レジリエンスが高い人は業績を上げられる!?理由や方法(研修)を解説

営業力強化を進める2つのステップ

ここまでで「自社ならどの強化施策を実行しようか」という目途がついたかと思います。

現実的には自社の強化策に応じて実行ステップはさまざまかと思いますが、一般的な強化施策を実施するステップをお伝えします。

- 手法やツールを決める

- 強化施策を実行し、効果測定する

どのような人材開発施策でも共通のプロセスにはなりますが、特に営業力強化に焦点を当てながら、具体的なステップを解説していきます。

手法やツールを決める

強化策の手法は、かつては集合型研修やOJTが代表的でしたが、昨今はオンライン学習などさまざまなやり方が存在します。

代表的な手法3つについて、簡単にメリット・デメリットを以下にまとめました。

【強化施策の代表手法3つのメリット・デメリット】

手法 | メリット | デメリット |

集合型研修 |

|

|

OJT |

|

|

eラーニング |

|

|

手法には一長一短があるため、一概にどの手法がおすすめとはいえません。

全てを実施するのが望ましいのでしょうが、優先順位をつけるためには、以下のような考え方がおすすめです。

- 集中して強化したい場合・・・・・・集合型研修

- 実践度を重視したい場合・・・・・・OJT

- 個々人のペースで進めたい場合・・・・・・オンライン学習

「集合型研修実施→オンライン学習での復習」など、組み合わせて実施することも有効です。

いずれにしても、昨今のトレンドとしてはデジタルツールを活用したオンラインでの学習方法を取り入れることがおすすめです。

コロナウィルスの営業で、営業現場でもリモートワークが進んだことに加えて、「2025年の崖」問題を抱える日本企業では、DX化は喫緊の課題です。

営業現場でもデジタルツールを活用して「どこでも」「こまめに」学べる学習方法は、今後も無視できない潮流といえるでしょう。

▼効果的な営業研修のカリキュラムについては下記で詳しく解説しています。

⇒営業研修のDX 成果につながるカリキュラムとは?ポイントを解説

強化施策を実行し、効果測定する

強化施策を施した際は、必ずその効果測定をするようにしてください。

効果測定には、数値化や可視化をベースにしながら、主に以下のような手法が考えられます。

【効果測定例】

|

効果を可視化しないと、投資対効果が分からず次の施策の予算が獲得しにくくなります。

また、施策によっての営業メンバーの行動変化を振り返ることで、さらに効果が高い施策検討の材料にもできます。

このような情報管理や効果測定の観点でも、オンライン学習はおすすめです。

従来型の集合研修では、効果は「実施後アンケート」が大半となり、実践まで追うことができません。

数か月後に実践度合いのアンケートをするにしても、作成や集計などの手間がかかります。

その点オンライン学習では、プラットフォームを活用することで、各メンバーの学習履歴が管理できます。

「誰が研修に参加したのか」「理解度テストでは何点だったのか」「日常的な学習で何時間学習したのか」などのデータをストックすることで、学習状況の管理が可能になるでしょう。

営業力強化でのよくある誤解2つ

ここまでお読みいただければ、営業力強化施策を実際に組み立てるイメージがついたかと思います。

しかし営業というメジャーな職種だからこそ、無意識に思い込んでしまっている誤解がある方も多いようです。

ここでは営業現場でよく聞かれる誤解について解説していきます。

もし施策展開の際に、営業現場からこのような疑問が投げかけられたら、説得する参考にしてください。

営業力は属人的なセンス次第ではないか?

営業力と聞くと「センス」や「天性のもの」と思ってしまい、育成で強化することは困難と思われている方もいるかもしれませんが、大きな誤解です。

なぜなら、属人的な要素が効果を発揮する場面はごくまれで、営業プロセスの大半は汎用化できるものだからです。

例えば「自社の特長の語り方」や「初回訪問でヒアリングすること」など多くのやり取りは、望ましい行動を言語化・可視化することができます。

重要なのは、決まった型を反復学習や実践行動を通じて、徐々に自分のものとして馴染ませていくことです。

自然に望ましい行動ができるようになって初めて、そこにプラスαである「自分なりのやり方」という属人要素がアドオンされるものなのです。

さらに、営業担当個人に頼ってしまうと、その人が退職や異動することで、業績低下のリスクも招いてしまいます。

その点、組織的な営業強化施策があることで、組織としてメンバーの営業力を一定レベルに担保することもできるでしょう。

【結論ポイント】

|

▼個人の営業力を啓発するポイントは下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒営業研修で個人のスキルを強化するポイントを紹介

営業力強化はベテラン層から始めるべきではないか?

営業力強化は業績影響が大きいベテランや中堅社員層から始めるべきとお考えの方もいますが、結論としてはその層から着手するのは、大変な労力と時間を要してしまいます。

なぜならベテラン層になればなるほど、自分流のやり方が身に沁みついているため、行動変革に時間がかかるからです。

また、自分流の方法に固執しているため、気持ちの面でも営業力強化施策に反発を持つリスクもあります。

営業力強化をするならば、行動変容に先入観を持たず、伸びしろが大きい新入社員や若手社員から着手することがおすすめです。

またオンライン学習を展開する際でも、ITリテラシーが高い若手層の方が抵抗なく学習が進むでしょう。

最終的には、新入社員・若手社員の行動変化が業績向上につながることで、徐々に中堅社員も焦燥感を抱いて、行動変容の努力をするはずです。

さらに中堅社員の変化を見ることで、行動変容の波はベテラン社員層にも広がることが期待できます。

このような行動変容の連鎖が起こることで、最終的には営業力強化が部門全体に広がり、組織業績にも好影響が起こるでしょう。

【結論ポイント】

|

▼新たな営業強化施策は新人からの導入がおすすめな理由については下記で解説しています。

⇒UMUを使った新時代の営業研修は新人からの導入がおススメな理由を徹底解説!

営業研修の個人のスキルアップを図り業績向上した事例

社員数: 8,000名以上

事業:生命保険販売、資産運用

営業研修内容見直しの成果

~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~

アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境を作ることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。

その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較 しましたが、営業研修内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。

トレーナースキルに依存せず、均一なレベルの初期教育が可能に

ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。

トレーナーリソースの効果的活用

従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。

しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。

それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。

取り組みの詳細

職種別オンボーディングプログラムを展開

キャリア入社後1カ月間の導入研修をマイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。

マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。

これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。

アウトプットを意識した学習デザイン

インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。

動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。

また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。

導入前の課題

研修がイベント化してしまっている

集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境を作るため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。

個人の経験がポケットノウハウになってしまっている

現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。

まとめ

今回は、営業力強化策についてアプローチ方法や施策例についてお伝えしました。

あらためて本記事のポイントは以下の通りです。

◎営業力強化には、3つのアプローチがある

- 営業パーソン個人への施策

- 営業マネジメントへの施策

- 営業組織全体への施策

◎営業パーソン個人のスキル開発の主な強化施策は以下の通り

- 初期コンタクト力を鍛える

- 商談化・クロージング力を鍛える

- アフターフォロー・関係強化力を鍛える

◎営業マネジメントの指導力の主な強化施策は以下の通り

- 汎用的なマネジメントスキルを鍛える

- OJT(実践的)な指導スキルを鍛える

◎営業組織全体の風土・仕組みの主な強化施策は以下の通り

- ビジョンや戦略浸透を徹底する

- 情報共有・フィードバックの見える化をする

◎営業力強化を進めるのは2つのステップ

- 手法やツールを決める

- 強化施策を実行し、効果測定する

◎営業力強化のよくある誤解に注意が必要

- 属人的センス次第ではないか

- ベテラン層から着手すべきではないか

営業力強化は、多くの企業で関心が高いテーマであると同時に、多くの企業で古くからの営業力強化策を見直していない傾向もあります。

昨今はテクノロジーの進化などによって、営業力を強化するさまざまな手法が存在します。

また、世代によってはフィットする学習方法も異なるでしょう。

ぜひ当記事で営業力強化の基本を学んでいただき、自社で効果が出やすい強化策を検討する参考にしていただければ幸いです。

株式会社LDcubeでは、ラーニングプラットフォームUMUを活用したロープレトレーニングをはじめとした営業研修のDX、成果につなげるためのセールストレーニングの最適化のご支援をしています。

業界によってもセールストークやセールススパンは異なりますので、自社の状況にフィットしたケースでの訓練が大切です。

さらに現代ではテクノロジーの活用も一般的になってきました。

とっつきにくいと思っていると競合他社に置いていかれる可能性が高まりますので、いち早くテクノロジーを取り入れて競争優位性の構築につなげていきたいものです。

テクノロジーの活用で、実際に大幅にパフォーマンスが向上した報告も寄せられています。

プラットフォーム活用でどのようなことができるのか、無料でのデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼ 関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連記事はこちらから。