大企業での新入社員研修の組み立て方とは?DXで効果を高めるポイントを解説!

大企業における新入社員研修の準備は、毎年新人育成担当者を悩ませる大きな課題です。特に100人を超える新入社員を複数クラスで育成する際、研修品質の均一化や、安定した講師の確保は避けて通れない壁となります。

クラス間でのばらつきを防ぎつつ、全員に同等の学習機会を提供するための道を模索する一方で、運営側の負担も増大の一途をたどっています。これに加えて、現代の企業研修はデジタル化という新しい手段も登場しています。進化し続けるビジネス環境に対応するためには、デジタル学習環境の整備が不可欠です。

本記事では、複数クラスでの研修運営の際のポイントや、研修の質を高めつつ、運営効率を最大化するためのデジタル学習の活用法を解説します。LMS(学習管理システム)など学習プラットフォームを活用することで、学習進捗や理解度の管理が手軽に行え、各受講者の状況に合わせた学習を提供することが可能になります。そして、このデジタル学習と集合研修をどのように組み合わせるかという視点から、新たな研修設計の方向性を探ります。

▼2026年度新入社員研修に向けてのトレンドを解説しています。

▼新入社員研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼新入社員の育成については下記にまとめています。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)

目次[非表示]

- 1.大企業での新入社員研修はデジタル化が必須

- 2.大企業での新入社員研修の現実

- 3.大企業での新入社員研修を組み立てるポイント

- 3.1.デジタル学習を取り入れ、学習環境を整備する

- 3.2.集合研修とオンライン学習のすみ分けを整理する

- 3.3.効果的な学習設計を行う

- 3.4.集合研修の品質をそろえる

- 3.5.年間通じての学習環境を整える

- 4.大企業での新入社員研修に必要な要素

- 4.1.効果を高めるための学習プラットフォーム

- 4.2.統一的な集合研修プログラム

- 4.3.多くの人が入れる会場の確保

- 5.大企業での新入社員研修で起こる課題

- 5.1.プログラムの品質の確保

- 5.2.研修講師の確保

- 5.3.欠席者へのフォロー

- 6.大企業で集合形式での新入社員研修の留意点

- 6.1.外部の契約講師の場合は品質がばらつきやすい

- 6.2.受講者をお客様にしない

- 7.大企業での新入社員研修の講師の課題

- 8.大企業での新入社員研修内容

- 8.1.研修内容は組織規模が違っても変わらない

- 8.2.主要な研修内容

- 9.100名を超える新入社員研修の支援事例

- 10.大企業での新入社員研修はLDcubeに相談ください

- 11.まとめ:大企業での新入社員研修は品質確保とDXがポイント

大企業での新入社員研修はデジタル化が必須

大企業における新入社員研修では、研修の質と効率を両立させるために、デジタル化はもはや必須の取り組みです。新入社員の人数が多い大企業では、従来の集合研修だけでは対応しきれない課題が増えています。

進捗管理の煩雑さ、講師の確保、会場の制約など、運営面の負荷が高まる中で、デジタル学習の導入はそれらの課題を解決する有効な手段です。さらに、個々の理解度に応じた学習提供や、学習履歴の可視化によって、育成の質を高めることができます。

例えば、LMS(学習管理システム)などの学習プラットフォームを活用すれば、eラーニングによる事前学習や復習が可能になり、集合研修の時間をより実践的な内容に集中させることができます。

また、集合研修は時間とともに研修が消費されてしまいますが、動画教材やマイクロラーニングを取り入れることで、いつでも学習リソースにアクセスできるようになり、それぞれの受講者の理解が不足している部分の復習を行うことも可能になります。

さらに、研修後のアンケートやテスト結果をデータとして蓄積することで、育成効果の分析や改善にもつなげられます。

新入社員研修のデジタル化は、単なる効率化ではなく、育成の質を高める戦略的な取り組みです。大企業だからこそ、テクノロジーを活用した研修設計が求められています。

▼新入社員研修のトレンドについては下記で詳しく解説しています。

⇒【2026年版】新入社員研修の最新トレンドとは?設計から継続改善までを完全解説!

大企業での新入社員研修の現実

大企業での新入社員研修の現実を押さえておくことが重要です。新入社員の人数が増えると研修運営における課題が生まれたり、難易度も高まったりします。

約30名1クラスとして複数クラスで運営

大企業の新入社員研修では、約30名を1クラスとして複数クラスで運営する形式が一般的です。新入社員が100名以上にのぼる企業では、全員を1クラスの運営で研修するのは非現実的です。30名程度のクラス編成にすることで、講師の目が届きやすく、グループワークやディスカッションなどの参加型研修も効果的に実施できます。

例えば、300名の新入社員がいる場合、10クラスに分けて同時並行で研修を進めることになります。これにより、受講者同士の交流や講師との対話がしやすくなり、学習効果が高まります。ただし、クラス数が増えるほど運営の手間も増えるため、進行管理や教材の統一が重要になります。30名規模のクラス編成は研修効果を高める一方で、全体の運営体制の整備が不可欠です。効率的な設計と管理が求められます。

150名を超えるとクラス間のばらつきが生じやすい

新入社員が150名を超えると、クラス間で研修品質のばらつきが生じやすくなります。複数の講師が登壇する場合、進行スタイルや伝え方に違いが出ることがあり、同じ内容でも受講者の理解度や満足度に差が生まれます。特に大人数を複数クラスで運営する場合、講師間の連携や準備が不十分だと、研修の一貫性が損なわれるリスクがあります。

例えば、同じ「報連相」の研修でも、あるクラスでは実践的なロールプレイが中心で、別のクラスでは座学中心になると、受講者の習得度に差が出ます。これを防ぐためには、講師向けの進行マニュアルや事前のすり合わせ、研修後のフィードバック共有が不可欠です。150名を超える規模では、クラス間の品質をそろえる工夫が必要です。統一された設計と運営体制づくりが成功の鍵となります。

外部講師確保の難易度も高くなる

大規模研修では、外部講師の確保が難しくなり、研修運営に支障をきたす可能性があります。

複数クラスを同時に運営するには、同時に複数の講師が必要になります。しかし、質の高い外部講師を安定的に確保するのは容易ではなく、講師の選定やスケジュール調整に多くの時間と労力がかかります。講師の質にばらつきが出ると、研修全体の評価にも影響します。

例えば、10クラス同時開催の研修では、10名以上の講師が必要になります。講師の経験や企業理解度に差があると、受講者の満足度に影響します。これを防ぐためには、講師の事前研修や進行ガイドの提供、企業文化の共有などが重要です。多くの研修講師を抱える研修提供会社を探して依頼することが有効です。

外部講師の確保は大規模研修の大きな課題です。品質と安定性を両立するためには、計画的な講師体制の構築が不可欠です。

大企業での新入社員研修を組み立てるポイント

大企業での新入社員研修を組み立てるには、いくつか押さえておきたい点があります。ポイントを解説します。

デジタル学習を取り入れ、学習環境を整備する

新入社員研修にデジタル学習を取り入れることで、学習の効率化と個別最適化が実現できます。大企業では新入社員の人数が多く、理解度や進捗に差が出やすいです。デジタル学習を活用すれば、社員一人一人が自分のペースで学べる環境を整えられ、育成担当者も進捗を可視化しながら適切なフォローが可能になります。

例えば、eラーニングで業務知識やコンプライアンスを事前に学ばせることで、集合研修の時間をより実践的な内容に充てられます。LMS(学習管理システム)などの学習プラットフォームを導入すれば、学習履歴の管理や理解度の分析も可能になり、研修の質を高めることができます。

デジタル学習の導入は、研修の効率化と質の向上を両立させる重要な施策です。

集合研修とオンライン学習のすみ分けを整理する

集合研修とオンライン学習は、それぞれの特性を生かして目的に応じて使い分けることが重要です。集合研修は対面でのコミュニケーションや実践的なスキル習得に適しており、オンライン学習は知識のインプットや反復学習に向いています。目的が曖昧なまま両者を混在させると、学習効果が低下する恐れがあります。

例えば、ビジネスマナーやプレゼンテーションは集合研修でロープレを交えながら学ぶことで、実践力が身に付きます。一方、社内制度や業界知識などはオンラインで事前に学習させることで、集合研修の時間をより有効に使えます。

研修の目的に応じて集合研修とオンライン学習を整理することで、学習効果と運営効率の両立が可能になります。

▼新入社員研修のオンライン化については下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修にオンラインを活用して効果を高める秘訣!事例も紹介

効果的な学習設計を行う

新入社員研修では、学習目標に基づいた設計が不可欠です。「何を学ばせたいか」「どのような行動変容を期待するか」を明確にし、それに沿ったコンテンツや手法を選ぶことで、研修の成果が可視化され、育成効果が高まります。

例えば、「主体的に業務に取り組む姿勢を育てる」という目標がある場合、単なる座学ではなく、ケーススタディーやグループワークを取り入れることで、実践的な思考力や判断力を養うことができます。さらに、研修後の振り返りやフィードバックを設計に組み込むことで、学びの定着を促進できます。

目的に沿った学習設計を行うことで、研修の成果を最大化し、組織に貢献できる人材を育成できます。

▼研修設計については下記で詳しく解説しています。

⇒効果を生み出す研修設計の方法とは?見直すポイントと成果との関係を解説!

集合研修の品質をそろえる

集合研修の品質を均一に保つことは、大企業における育成の公平性と効果を担保するために重要です。講師のスキルや研修運営の方法にばらつきがあると、受講者の満足度や学習成果に差が生じます。特に複数クラスで同時に研修を実施する場合、品質のばらつきは育成方針の一貫性を損なうリスクがあります。

例えば、講師向けの進行マニュアルや研修ガイドラインを整備することで、研修の進行や伝えるメッセージを統一できます。また、研修後のアンケートを活用して品質を定量的に評価し、改善につなげる仕組みも有効です。

集合研修の品質をそろえることで、育成の公平性を保ち、人材育成の一貫性を確保できます。

年間通じての学習環境を整える

新入社員研修は春先の一定期間の研修で終わらせず、年間を通じた学習環境の整備が重要です。新入社員は業務に慣れるまでに時間がかかるため、継続的な学習支援が必要です。研修後のフォローがないと、学んだ内容が定着せず、現場での活用が難しくなります。

例えば、学習プラットフォームを活用した学習環境を整備し、研修期間後の日常の中でも研修内容を再確認したりできる仕組みを整えることが効果的です。また、月次のフォローアップ研修や、受講者同士の実践状況の投稿や振り返りの共有を行うオンライン上の「場」の提供により、学びを継続させることができます。

学習プラットフォームを活用すれば、年間を通じた学習履歴の管理も可能です。年間を通じた学習環境の整備により、新入社員の成長を持続的に支援し、早期戦力化を実現できます。

▼年間通じてのオンボーディングプログラムづくりについては下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員のオンボーディングに必要な要件とは?構築と運用の工数についても解説!

大企業での新入社員研修に必要な要素

大企業での新入社員研修には欠かせない要素があります。人数の多い新入社員研修に必要な要素について解説します。

効果を高めるための学習プラットフォーム

新入社員研修の効果を高めるには、学習プラットフォームの整備が不可欠です。大企業では受講者数が多く、進捗や理解度の管理が難しくなりがちです。

学習プラットフォームを活用することで、個々の学習状況を可視化し、適切なタイミングでのフォローや追加学習が可能になります。また、教材の一元管理や更新も容易になり、研修運営の効率化にもつながります。

例えば、eラーニングの配信、テストの実施、進捗管理、アンケート収集などを一括で行えます。さらに、受講履歴をもとにしたレコメンド機能や、モバイル対応による学習の柔軟性も、学習意欲の向上に寄与します。学習プラットフォームの整備は、研修の質と運営効率を両立させるための重要な基盤です。

統一的な集合研修プログラム

集合研修は、統一されたプログラム設計により、育成の質と公平性を確保できます。大企業では複数クラスで同時に研修を実施することが多く、講師や運営方法にばらつきがあると、受講者の学習体験に差が生じます。

統一されたプログラムを設計することで、全社的な育成方針に沿った一貫性のある研修が可能になります。例えば、講師用の進行マニュアルや教材テンプレートを整備し、事前に講師研修を行うことで、研修の進行や伝えるメッセージを統一できます。また、グループワークやディスカッションの設計も標準化することで、どのクラスでも同じ学習体験を提供できます。

統一的な集合研修プログラムは、育成の質を安定させ、企業全体の人材育成力を高める鍵となります。

多くの人が入れる会場の確保

新入社員研修を円滑に進めるには、多人数が収容可能な会場の確保が重要です。大企業では新入社員の人数が数百名に及ぶこともあり、適切な会場が確保できないと、研修の分割開催や運営負荷が増加します。広い会場を確保することで、同時開催による一体感の醸成や、運営の効率化が図れます。

例えば、ホテルの宴会場や貸し会議室、企業内のホールなどを活用することで、音響・映像設備も整った環境で研修を実施できます。また、座席配置や動線設計を工夫することで、グループワークや交流のしやすさも向上します。事前の会場下見やレイアウト設計も成功のポイントです。

多人数が収容できる会場の確保は、研修の質と運営効率を左右する重要な準備事項です。

大企業での新入社員研修で起こる課題

大企業での新入社員研修では、新入社員の数が多くなることに伴い、課題が出てきます。大企業での新入社員研修での課題について解説します。

プログラムの品質の確保

新入社員研修では、プログラムの品質を安定させることが重要です。大企業では複数のクラスで複数の講師によって研修が実施されるため、内容や進行にばらつきが生じやすくなります。品質が不均一だと、受講者の理解度や満足度に差が出てしまい、育成効果が低下する可能性があります。

例えば、講師用の進行マニュアルや教材テンプレートを整備することで、研修の進行や伝えるメッセージを統一できます。また、事前に講師同士で打ち合わせを行い、研修の目的やゴールを共有することで、品質のばらつきを防ぐことができます。

さらに、受講者アンケートを活用して、継続的に改善を図る仕組みも有効です。プログラムの品質を確保することで、研修の成果を安定させ、全社的な人材育成の一貫性を保つことができます。

研修講師の確保

新入社員研修の成功には、適切な講師の確保が欠かせません。大企業では研修対象者が多いため、複数の講師が必要になります。しかし、社内外で質の高い講師を安定的に確保するのは容易ではなく、講師不足が研修の質に直結するリスクがあります。

例えば、社内の経験豊富な社員を講師として育成する「社内講師制度」を導入することで、安定的な講師確保が可能になります。また、外部講師を活用する場合は、事前に企業文化や研修目的を共有し、内容のすり合わせを行うことで、より効果的な研修が実現できます。

講師の選定基準を整備することも、質の維持に役立ちます。講師の確保は研修の成否を左右する重要な要素であり、計画的な体制づくりが求められます。

欠席者へのフォロー

欠席者へのフォロー体制を整えることで、研修の機会損失を防ぎ、育成の公平性を保てます。

人数が多くなれば、体調不良などで欠席する人の数も増えます。新入社員研修は一度きりの機会が多く、体調不良で欠席した場合、学習機会を失ってしまうことがあります。フォローが不十分だと、知識やスキルの習得に差が生じ、現場でのパフォーマンスにも影響します。

例えば、研修内容を録画してオンデマンドで提供することで、欠席者も後日学習が可能になります。また、eラーニングや補講の仕組みを整備することで、個別対応がしやすくなります。さらに、欠席者に対してメンターや社内講師がフォローを行うことで、理解度の確認や不安の解消にもつながります。欠席者へのフォローは、育成の質と公平性を保つために欠かせない取り組みです。

大企業で集合形式での新入社員研修の留意点

大企業での集合形式で新入社員研修を実施する際には、注意しておかなければならないことがあります。

外部の契約講師の場合は品質がばらつきやすい

外部講師を活用する場合は、研修品質のばらつきを防ぐための事前準備が重要です。特に研修提供会社の正社員講師ではなく、研修ごとの契約講師の場合はそれぞれの経験やスタイルが異なるため、同じ研修テーマでも伝え方や進行方法に差が出ることがあります。

品質のばらつきは受講者の理解度や満足度に影響し、企業としての育成方針の一貫性を損なう可能性があります。例えば、講師向けに研修目的やゴール、進行手順を明記した「講師ガイドライン」を事前に共有することで、内容の統一が図れます。

また、講師同士の事前打ち合わせや、企業側の担当者によるオブザーブ・フィードバックの仕組みを設けることで、品質の安定化が可能になります。講師選定時には、正社員講師なのか、研修ごとの契約講師なのか、過去の実績や評価も参考にするとよいでしょう。

外部講師の活用は効果的ですが、品質のばらつきを防ぐための設計と運営体制が不可欠です。

▼新入社員研修の外部委託については下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修を外部委託する際のすみ分けとは?定着に向けたポイントを解説!

受講者をお客様にしない

新入社員研修では、受講者を「お客様扱い」せず、主体的な学びを促す姿勢が重要です。受講者を過度に配慮しすぎると、受け身の姿勢が定着し、学習効果が低下します。研修は「サービス」ではなく「育成の場」であり、受講者自身が積極的に関わることで、成長につながります。

例えば、研修運営に受講者を巻き込み、講師が資料を配布するのではなく、受講者の仕事の一環として資料を配ってもらうなど研修運営に参画させることで、受講者の主体性を引き出すことができます。

また、研修の冒頭で「自ら学ぶ姿勢が求められる場」であることを明確に伝えることで、意識の切り替えを促せます。講師や運営側も、過度なサービス精神ではなく、育成の目的に立脚した関わり方を意識することが大切です。

新入社員研修は、受講者の主体性を育む場であり、「お客様扱い」ではなく「育成対象」として関わることが成功の鍵です。

大企業での新入社員研修の講師の課題

大企業での新入社員研修を担う講師においても、複数名の講師が必要になるため、複数名の講師ならではの課題も発生します。外部講師と社内トレーナーに分けて解説します。

外部講師:複数講師での品質をそろえること

外部講師を複数名起用する場合は、研修品質のばらつきを防ぐための設計と運営体制が不可欠です。外部講師はそれぞれ異なる経験やスタイルを持っており、同じ研修テーマでも進行方法や伝え方に差が出ることがあります。

品質をそろえるためには、研修提供会社の講師が正社員講師であるか、研修ごとの契約講師であるかを確認しましょう。正社員講師の場合には社内での連携が取りやすくばらつきを軽減することができます。契約講師の場合には研修当日に複数名の講師が初対面という状況も起こり得ます。そのような状態で品質を担保することは難易度が高いと言えます。

複数名の講師で研修を実施する際には研修提供会社の正社員講師である方が安心できます。

社内トレーナー:研修実施のノウハウの不足

社内トレーナーを講師として起用する場合は、研修実施のノウハウを体系的に学ぶ必要があります。社内トレーナーは自社の業務知識や現場経験が豊富である一方、研修運営やファシリテーションのスキルが不足しているケースが多く、結果として研修の質が安定しないことがあります。特に新入社員向け研修では、伝え方や場づくりが成果に直結します。

例えば、社内トレーナー向けに「講師育成プログラム」を設け、研修設計の基本やファシリテーションスキル、受講者との関わり方を学ぶ機会を提供することが有効です。ロープレや模擬研修を通じて実践力を高めることで、自信を持って登壇できるようになります。

また、研修提供会社が使っている教材などを購入することで、教材作成の労力を軽減することもできます。社内トレーナーの活用は研修の内製化に有効ですが、研修ノウハウの共有や教材の統一化が品質確保の鍵となります。

▼新入社員研修の内製化については下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修は内製化すべき!メリット・デメリット、成功ポイントを解説

大企業での新入社員研修内容

新入社員研修の内容は大企業であっても、中小企業であっても基本的には変わりません。社会人として押さえておかなければならない事柄を提供することが必要です。概要を紹介します。

研修内容は組織規模が違っても変わらない

新入社員研修の基本内容は、企業規模に関係なく共通する部分が多くあります。新入社員が社会人としての基礎を身に付け、組織に適応し、業務を円滑に進めるために必要な要素は、どの企業でも本質的には変わりません。

企業の規模が違っても、社会人としての心構えやビジネスマナー、業務の進め方などは共通して重要です。例えば、数十人規模の企業でも、社会人としての意識転換や報連相の習得は不可欠です。一方、大企業では人数が多いため、研修の運営方法やツールは異なるものの、教えるべき内容そのものは大きく変わりません。

つまり、研修設計においては「何を教えるか」よりも「どう届けるか」の工夫が求められます。企業規模にかかわらず、新入社員研修の基本的な内容は共通しており、育成の本質を押さえることが重要です。

主要な研修内容

以下に、多くの企業で実施されている代表的な研修テーマを紹介します。

社会人としての心構え

目的 | 学生から社会人への意識転換を促す |

内容 | 「価値を提供する側」への立場の変化、チームや組織への責任感、 |

効果 | 組織への早期適応と貢献意欲の向上 |

企業理念・社風の理解促進

目的 | 企業への帰属意識を高める |

内容 | 経営者による講話、会社の歴史・文化の学習、 |

効果 | 組織の一員としての自覚と仕事への意欲向上 |

ビジネスマナーの基本習得

目的 | 社会人としての基本行動を身に付ける |

内容 | あいさつ、身だしなみ、言葉遣い、電話応対、メール作成、名刺交換、会議でのマナー |

実践方法 | ロールプレイ、演習、動画教材 |

効果 | 社内外での信頼構築と円滑な業務遂行 |

仕事の進め方の習得

目的 | 業務遂行の基本スキルを習得する |

内容 | PDCAサイクルの理解と実践、スケジュール管理・タイムマネジメント、 |

効果 | 実務へのスムーズな移行と業務効率の向上 |

ビジネスコミュニケーション実践

目的 | 職場での円滑なコミュニケーションを実現する |

内容 | 傾聴力と質問力、説明力とプレゼンテーションスキル |

効果 | チーム内外での信頼関係構築と成果創出 |

業務知識の基礎固め

目的 | 業務開始に必要な知識を習得する |

内容 | 業界知識、自社の位置づけ、商品・サービスの理解、業務の流れと専門用語 |

効果 | 配属後の即戦力化と業務理解の促進 |

社内システム・ツールの使い方

目的 | 業務に必要なIT環境への適応 |

内容 | グループウェア、社内システムの操作、コミュニケーションツールや業務アプリの使い方 |

効果 | 業務開始のスムーズ化とミスの防止 |

コンプライアンス・セキュリティー

目的 | 法令遵守と情報管理の意識を育てる |

内容 | コンプライアンスの基本、情報セキュリティーの基礎、 |

効果 | リスク回避と健全な職場づくり |

このように、新入社員研修は多岐にわたる内容で構成されており、社会人としての基礎から実務への橋渡しまでを体系的に支援することが求められます。

▼新入社員研修の内容については下記で詳しく解説しています。

⇒新入社員研修で何をする?7つの定番内容やこれからの時代のポイントを紹介!

100名を超える新入社員研修の支援事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース

【背景】

Withコロナ時代の中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションを図りたい。

【新たな取り組み】

|

【結果】

受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍に入った2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

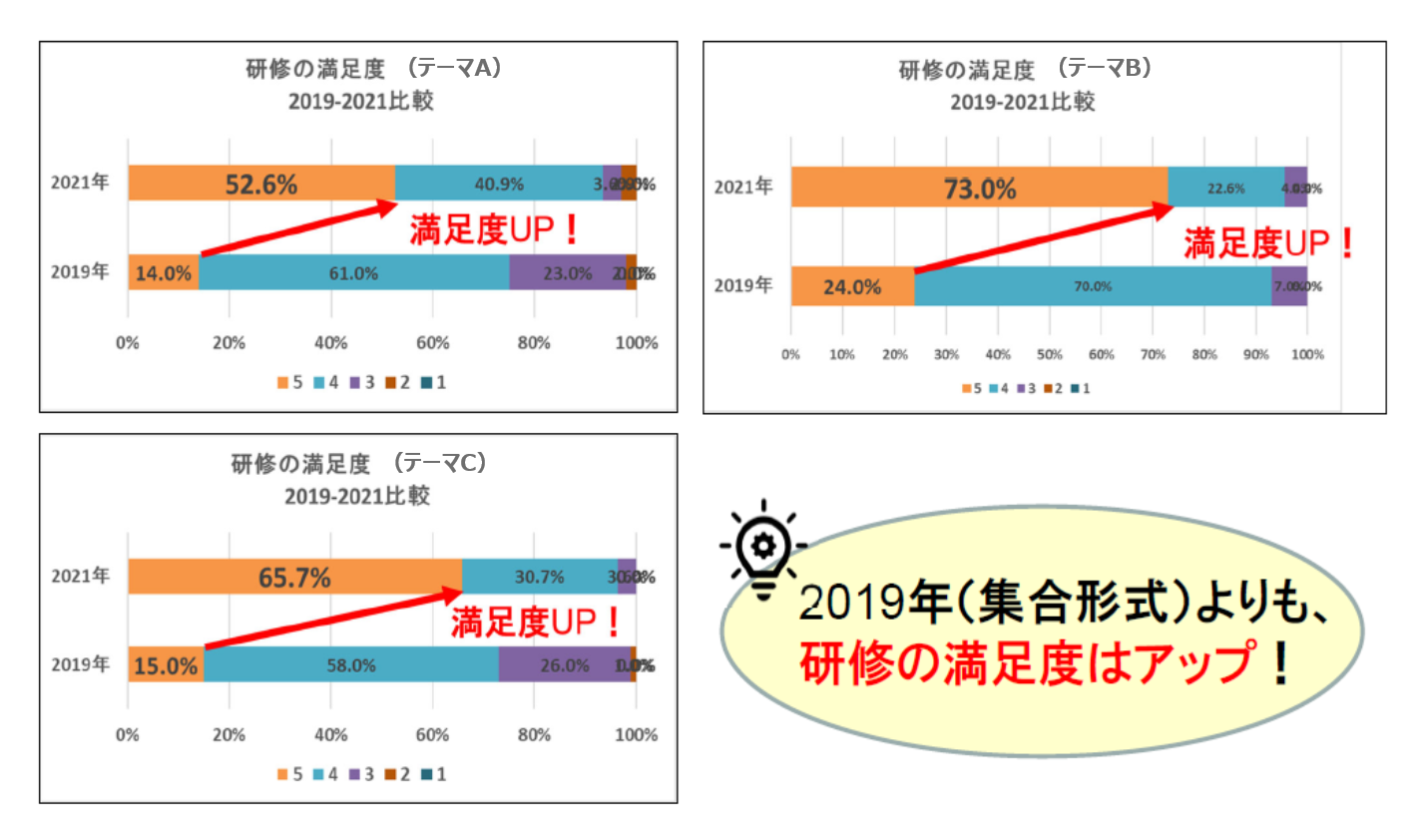

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から効果測定しています。 新人研修の満足度アンケート結果 2019年度と2021年度の、研修満足度のアンケートデータの比較満足度を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4をつける人がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5をつける方がボリュームゾーンとなりました。

受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。 また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

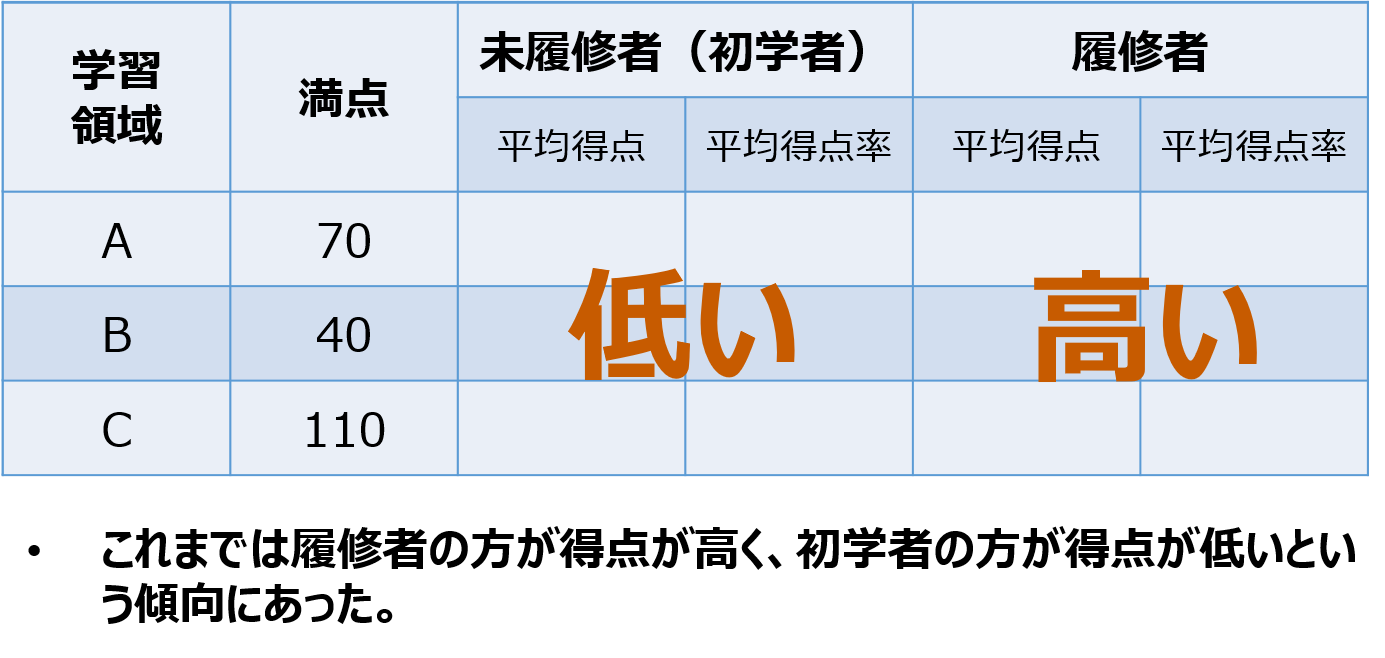

初学者と履修者で試験結果を比べている図 新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。 2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

今回のケースの場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

|

※上記について、ラーニングプラットフォームUMU(ユーム)を活用して展開カリキュラムの効果測定をしたところ、受講者の満足度、理解度ともに良い結果を得ることができ、上記のカリキュラムが効果的であるということを証明することができました。

(出典:新入社員研修のカリキュラム作成!効果を最大化するポイントを紹介)

▼新入社員研修における動画活用については下記で解説しています。併せてご覧ください。

⇒新入社員研修で動画を活用するメリット|教材の形式や特徴を解説!

大企業での新入社員研修はLDcubeに相談ください

大企業での新入社員研修に課題を感じているなら、LDcubeへご相談ください。LDcubeは、研修の設計から運営、デジタル学習環境の整備まで、トータルで支援することが可能です。グループ会社の株式会社ビジネスコンサルタントと連携し、複数の正社員講師による品質のそろった集合研修を提供できるほか、社内トレーナーの育成支援や教材提供にも対応しています。さらに、研修効果を最大化するための学習設計にも強みがあり、企業ごとの課題に合わせた最適なプログラムを構築できます。

例えば、研修のデジタル化を進めたい企業には、LMS導入支援やeラーニング設計を提供し、集合研修とのハイブリッド運用を実現します。また、講師の質にばらつきが出やすい集合研修では、正社員講師を選定し、研修に向けての事前準備をしっかりと行いながら進めることができます。

新入社員研修の質と運営効率を高めたい企業にとって、LDcubeは相談相手になれます。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ:大企業での新入社員研修は品質確保とDXがポイント

大企業での新入社員研修の組み立て方とは?DXで効果を高めるポイントを解説!について紹介してきました。

大企業での新入社員研修はデジタル化が必須

大企業での新入社員研修の現実

大企業での新入社員研修を組み立てるポイント

大企業での新入社員研修に必要な要素

大企業での新入社員研修で起こる課題

大企業で集合形式での新入社員研修の留意点

大企業での新入社員研修の講師

大企業での新入社員研修内容

大企業での新入社員研修はLDcubeに相談ください

大企業における新入社員研修のデジタル化の重要性と、その実践に伴う具体的な課題や戦略について深く掘り下げてきました。研修のデジタル化は、単なる効率化の手段としてではなく、育成の質を高める戦略的なアプローチとして位置づけられます。LMS(学習管理システム)や学習プラットフォームの活用により、個々の進捗を管理し、学習効率を最大化することが可能です。集合研修においては、実践的な内容に集中するための有効な補完的手段となるでしょう。

また、研修の運営におけるクラス編成の工夫も重要な点です。30名程度のクラスに分けて研修を行うことで、講師の目が行き届きやすくなるだけでなく、受講者同士の交流や演習などの効果も高まります。しかし、150名を超える規模ともなると、クラス間の品質のばらつきが生じることがあります。講師の統一された進行マニュアルや事前のすり合わせが必要不可欠です。研修後のフィードバックや成果を共有することで、研修の一貫性を守りながら質を均一に保つことができます。

さらに、外部講師の確保や集合研修の品質管理、欠席者へのフォロー体制も、多人数の研修を成功させるための重要な要素です。たとえ外部リソースを活用する場合であっても、事前準備や進行ガイドラインなどをしっかりと整備することが、研修の質を維持するための鍵となります。

新入社員研修は一回性のイベントではなく、年間を通じた学びを継続するための環境整備こそが、社員の早期戦力化と組織への貢献力を引き上げる基盤となります。

LDcubeはデジタル学習環境の整備はもちろん、グループ会社の株式会社ビジネスコンサルタントと連携した複数の外部講師による品質の揃った集合研修の実施も可能です。加えて、社内トレーナーの養成支援や教材提供、研修の効果を高めるため学習設計などトータルにご支援します。無料での相談会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼新入社員育成については下記にまとめました。こちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。