新入社員研修は内製化すべき!メリット・デメリット、成功ポイントを解説

新入社員研修の内製化を検討されているご担当者も多いのではないでしょうか。

昨今の経営環境において、人材育成の効率化とコスト最適化は重要な課題となっています。その中で、新入社員研修の内製化は、自社の文化や価値観を効果的に伝えながら、長期的なコスト削減も実現できる選択肢として注目を集めています。

しかし、内製化の推進にはさまざまな課題も存在します。社内講師の選定や育成、研修コンテンツの作成、効果測定の仕組みづくりなど、準備すべき事項は多岐にわたります。

また、どの研修内容を内製化すべきか、いつから始めるべきかといった判断に迷われている方も少なくないでしょう。

本記事では、新入社員研修の内製化について、メリットとデメリットを明確にしながら、具体的な進め方をご紹介します。内製化に適した研修内容や、準備に必要なステップ、さらには失敗しないためのポイントまで、実践的な情報をお届けします。

これから新入社員研修の内製化に取り組もうとされている方はもちろん、すでに一部内製化を進めている方にとっても、新たな気づきが得られる内容となっています。新入社員研修の内製化を成功させ、効果的な人材育成を実現するための道筋を、一緒に見ていきましょう。

▼2026年度新入社員研修に向けてのトレンドを解説しています。

▼ 新入社員研修に関連して、テーマごとに下記で詳しく解説しています。

▼新入社員の育成についてのお役立ち資料は下記よりダウンロードできます。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)

目次[非表示]

- 1.新入社員研修の内製化2つのアプローチ

- 2.新入社員研修を内製化する企業が多い理由

- 3.新入社員研修の内製化で実現できる4つのメリット

- 4.新入社員研修の内製化で注意すべき3つのデメリット

- 5.新入社員研修を内製化する5つの実践ステップ

- 5.1.STEP1.育成目標と研修内容の明確化を行う

- 5.2.STEP2.社内講師の選定と育成計画の立案

- 5.3.STEP3.研修カリキュラムと教材を作成する

- 5.4.STEP4.カリキュラムを運用するためのプラットフォームを整備する

- 5.5.STEP5.効果測定と改善の仕組みを構築する

- 6.新入社員研修の内製化で失敗しない7つのポイント

- 7.新入社員研修の内製化に適した内容

- 8.新入社員研修の内製化に最適なタイミング

- 9.新入社員研修の内製化に向けた必需品

- 10.新入社員研修を内製化した支援事例

- 11.まとめ:新入社員研修の内製化を効率的に進めよう

新入社員研修の内製化2つのアプローチ

新入社員研修の内製化には大きく2つのアプローチがあります。それぞれ異なる意味を持ち、企業が研修の質や効果、コスト効率を高めるための選択肢を提供しています。以下の2つに分けて説明します。

①外部講師に委託している研修を社内で実施できるようにする

新入社員研修の内製化における最初のアプローチは、外部講師に頼っていた研修を自社のリソースでまかなうことです。これには以下のようなメリットがあります。

|

②新入社員向けに実施すべき研修を、デジタル化も含めて社内でつくる

もう一つのアプローチは、研修内容そのものを社内で設計し、必要に応じてデジタル化を進めることです。これもまた、さまざまなメリットを提供します。

|

これらの取り組みを通じて、企業は人材の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上を目指せるようになります。內製化により、より戦略的かつ柔軟な研修体制が実現します。

新入社員研修を内製化する企業が多い理由

近年、企業における新入社員研修の内製化が注目を集めています。従来は外部研修機関に委託することが一般的だった新入社員研修ですが、企業の人材育成に対する考え方や経営環境の変化により、内製化へとシフトする企業も少なくありません。

人材育成におけるコスト最適化の必要性が高まっている

経営環境が厳しさを増す中で、企業は人材育成投資の効率化を迫られています。外部研修機関への委託は、1人あたりの研修費用が高額になりがちで、受講員数に比例してコストが上昇します。

特に新入社員研修は毎年定期的に実施する必要があるため、これを内製化することで長期的なコスト削減が期待できます。

また、オンライン研修ツールの普及により、従来よりも少ない投資で効果的な研修実施が可能になってきたことも、内製化を促進する要因となっています。

自社の特色を生かした効果的な育成を実現できる

企業の独自性や競争力が重要視される現代において、新入社員研修においても画一的なプログラムでは十分な効果が得られにくくなっています。内製化することで、自社の企業文化や価値観、業務特性に合わせてカスタマイズされた研修プログラムを構築できます。

特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、業務内容や必要なスキルセットが急速に変化する中で、外部研修だけでは対応が難しい企業特有の要件に対して、柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えることが求められています。

また、自社の成功事例や失敗事例を教材として活用することで、より実践的で効果的な研修を実施できることも、内製化を選択する重要な理由となっています。

【コラム】調査結果から…

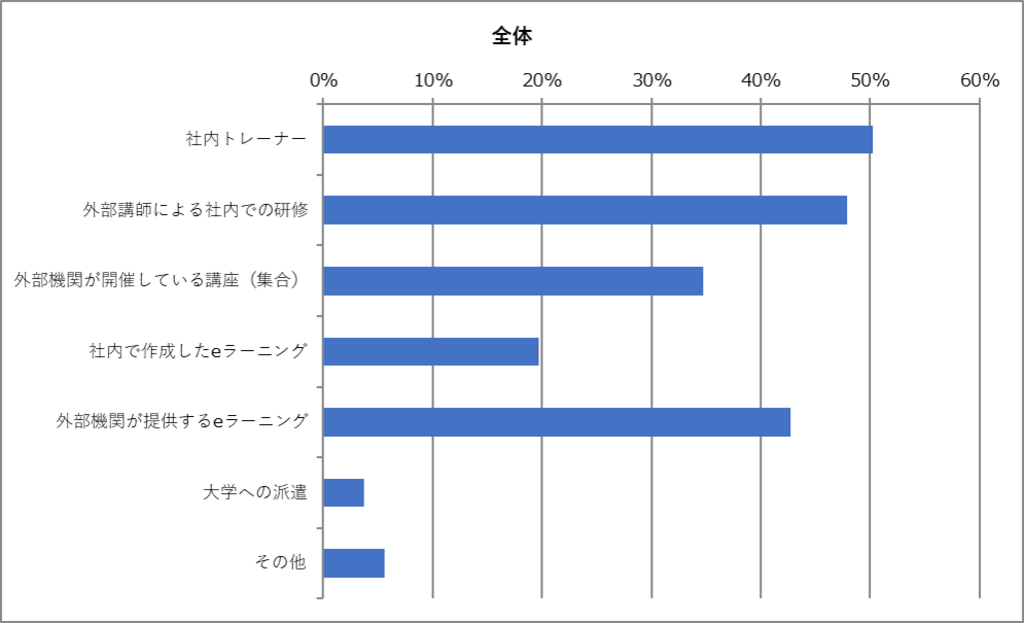

弊社は、めまぐるしい環境変化の中、人事ご担当者、経営者のみなさまへ2023年に引き続き、2024年も同時期に2回目の「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」について広く調査しました。

結果として、「組織内の人材育成施策のリソースは社内トレーナーが50%で最多」ということが分かりました。

◆当社が行った調査の概要

アンケート名称:「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」に関するアンケート(2年目)

調査主体:株式会社LDcube(調査委託:ProFuture株式会社)

調査期間:2024/6/28~7/11

調査方法:WEBアンケート

調査対象:人事・人財育成の責任者、担当者のみなさま

有効回答:213件

質問5:貴社ではどのようなリソースを活用して人材育成施策を展開していますか? 当てはまるものをすべてお選びください。

人材育成施策を展開するリソースについては、社内トレーナーがトップで、次いで外部講師による研修となりました。

▼調査結果の詳細は下記をご覧ください。

⇒【調査レポート速報!】(2年目)ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査の結果を公開!

新入社員研修の内製化で実現できる4つのメリット

新入社員研修を内製化することで、企業はさまざまなメリットを享受することができます。ここでは、主要な4つのメリットについて詳しく解説していきます。

研修ノウハウが社内に蓄積される

内製化における最大のメリットの一つは、研修に関する知識やノウハウが社内に蓄積されることです。

外部委託の場合、研修を実施してもノウハウが社内に蓄積されませんが、内製化することで研修の実施経験や改善点、受講者からのフィードバックなどの貴重なノウハウや情報が社内に蓄積されます。

このように社内にノウハウを蓄積することで、年々研修内容の質を向上させることが可能となり、さらには他の研修プログラムの開発にも活用することができます。

自社の文化や価値観を直接伝えられる

企業には独自の文化や価値観が存在します。内製化された研修では、社内の講師が自らの経験と共に、これらの要素を直接的かつ効果的に伝えることができます。

特に、企業理念や行動指針といった抽象的な概念を、具体的な業務事例と結びつけて説明することが可能となり、新入社員の理解を深めることができます。

また、社内講師は自社の成功事例や失敗事例を詳しく知っているため、より実践的で説得力のある研修を提供することができます。

柔軟な内容のカスタマイズが可能になる

研修内容を自社のニーズや状況に応じて柔軟にカスタマイズできることも、大きなメリットです。受講者の理解度や業務の特性に合わせて、研修の進度や内容を調整することが可能です。

また、業界の動向や自社の戦略変更などに応じて、迅速に研修内容を更新することもできます。この柔軟性は、特に急速に変化するビジネス環境において重要な利点となります。

長期的な研修コストを削減できる

内製化による初期投資は必要となりますが、長期的な視点で見ると研修コストの大幅な削減が可能です。外部委託の場合、受講者数に応じて比例的に費用が発生しますが、内製化された研修では追加の受講者に対する限界費用が極めて低くなります。

また、一度作成した研修教材は繰り返し使用でき、必要に応じて更新することで長期的な活用が可能です。

さらに、オンライン研修ツールなどを活用することで、会場費や移動費などの付随的なコストも削減することができます。

新入社員研修の内製化で注意すべき3つのデメリット

新入社員研修の内製化にはさまざまなメリットがある一方で、実施に際して注意すべき課題やデメリットも存在します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、より効果的な内製化を実現することができます。

社内講師の選定と育成に時間がかかる

内製化における最大の課題の一つは、適切な社内講師の選定と育成にかかる時間と労力です。優秀な実務者が必ずしも優れた講師になれるわけではなく、教育スキルの習得には相応の時間が必要となります。

講師には専門知識だけでなく、効果的な説明力、質問対応力、そして研修の進行管理能力など、多岐にわたるスキルが求められます。

また、講師育成のための研修プログラムも必要となり、その間の業務調整や代替要員の確保なども考慮しなければなりません。

研修品質の均一化が難しい

複数の講師が研修を担当する場合、研修の品質を一定に保つことが課題となります。

講師によって説明の仕方や重点の置き方が異なり、結果として受講者が得られる知識やスキルにばらつきが生じる可能性があります。特に、暗黙知の伝達や実践的なスキルの指導において、この傾向が顕著になります。

また、講師の経験や知識レベルの差によっても、研修の深度や効果に違いが出てしまう可能性があります。研修の標準化やマニュアル化を進めても、完全な品質の均一化は容易ではありません。

担当者の業務負担が増加する

研修の内製化は、担当者に大きな業務負担をもたらします。

研修プログラムの設計、教材の作成、スケジュール調整、受講者の管理など、多岐にわたる業務が発生します。特に、研修実施期間中は通常業務と研修業務の両立が求められ、担当者の負荷が著しく高まる可能性があります。

また、研修内容の更新や改善、効果測定なども継続的に行う必要があり、これらの業務も担当者の負担となります。組織全体でのサポート体制が整っていない場合、特定の担当者に過度な負担が集中してしまう恐れがあります。

新入社員研修を内製化する5つの実践ステップ

新入社員研修の内製化を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、効果的な内製化を実現するための5つの具体的なステップを解説します。

STEP1.育成目標と研修内容の明確化を行う

内製化の第一歩は、育成目標と研修内容の明確化です。経営層への詳細なヒアリングを通じて、組織として求める人材像や必要なスキルセットを特定します。

具体的には以下の要素を明確にします。

|

STEP2.社内講師の選定と育成計画の立案

適切な社内講師の選定は、研修の成否を左右する重要な要素です。選定に際しては、業務経験だけでなく、教育への意欲や指導力も重要な判断基準となります。

講師の育成においては、以下のような体系的なアプローチが必要です。

|

STEP3.研修カリキュラムと教材を作成する

効果的な研修カリキュラムと教材の作成は、内製化の成功に不可欠です。過去の外部研修の内容を参考にしつつ、自社の特性を反映させた独自のコンテンツを開発します。

具体的な学習目標に基づいて、講義、ワークショップ、実践演習などをバランスよく組み合わせたカリキュラムを設計します。

STEP4.カリキュラムを運用するためのプラットフォームを整備する

このステップでは、新入社員研修のカリキュラムを効果的に運用するためのプラットフォームを構築します。

具体的には、オンライン学習管理システム(LMS)や社内専用のポータルサイトを利用して、研修コンテンツを集中管理し、アクセスしやすい環境を整備します。これにより、受講者は時間や場所に制約されずに必要な学習を進めることができます。

プラットフォームを活用することで、研修の進捗状況や理解度をデジタルで追跡可能となり、データに基づいた改善策の立案や個別フォローアップがしやすくなります。

また、コンテンツの更新や追加も容易になるため、常に最新かつ効果的な研修を提供できるようになります。

STEP5.効果測定と改善の仕組みを構築する

研修の効果を継続的に測定し、改善していく仕組みの構築が必要です。

受講者アンケートや上長からのフィードバック、実務での適用状況など、多角的な視点から研修の効果を評価します。この評価結果を基に、研修内容や実施方法の改善を定期的に行い、研修の質を向上させていきます。

研修終了後3カ月、6カ月などの時点で追跡調査を実施し、長期的な効果も測定することが推奨されます。

新入社員研修の内製化で失敗しない7つのポイント

新入社員研修の内製化を成功に導くためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、実践で特に注意すべき7つのポイントについて詳しく解説します。

①経営層を巻き込んだ推進体制を構築する

研修の内製化を成功させるには、経営層の理解と支援が不可欠です。経営層が積極的に関与することで、組織全体での取り組みとして推進力が高まります。

具体的には、定期的な進捗報告会の実施や、経営層自身が一部の研修に講師として参加するなど、直接的な関与を促すことが効果的です。

また、内製化にかかるコストや人的リソースの確保についても、経営層の承認と支援を得ることで、円滑な実施が可能になります。

②段階的に内製化を進める範囲を決める

一度にすべての研修を内製化しようとするのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることが重要です。まずは自社の強みを生かせる分野や、比較的取り組みやすい内容から始めることで、成功体験を積み重ねることができます。例えば、以下のような段階的なアプローチが効果的です。

|

③社内講師の負担に配慮した運営を行う

社内講師は通常業務との両立が求められるため、適切な負担管理が重要です。研修実施期間中の業務調整や、サポート体制の構築などを事前に計画する必要があります。

また、複数の講師でローテーションを組むなど、特定の個人に負担が集中しないような工夫も必要です。

④外部研修と内製研修を適切に組み合わせる

すべての研修を内製化する必要はありません。専門性の高い分野や、最新のトレンドに関する内容については、外部研修を活用することで効率的な学習が可能になります。

内製化と外部研修それぞれの特徴を生かし、最適な組み合わせを見いだすことが重要です。

⑤受講者の理解度に合わせて内容を調整する

新入社員の知識レベルや理解度は個人差が大きいため、柔軟な内容調整が必要です。

研修中の様子を観察し、必要に応じて説明の仕方を変えたり、補足資料を用意したりするなど、きめ細かな対応が求められます。

フォローアップ研修や個別指導の機会を設けることも、効果的な学習を支援する上で重要です。

⑥デジタルツールを効果的に活用する

オンライン学習管理システム(LMS)やビデオ会議ツールなど、デジタルツールを効果的に活用することで、研修の効率化と質の向上を図ることができます。

これらのツールを活用することで、以下のような利点が得られます。

|

⑦定期的な振り返りと改善を実施する

研修の効果を継続的に高めていくために、定期的な振り返りと改善のサイクルを確立することが重要です。

受講者からのフィードバック、講師の気づき、実務での適用状況など、多角的な視点から評価を行い、次回の研修に生かしていきます。

また、業界動向や社内ニーズの変化にも対応できるよう、柔軟な改善体制を整えることが求められます。

新入社員研修の内製化に適した内容

新入社員研修の内製化を検討する際、すべての研修を内製化する必要はありません。ここでは、特に内製化が効果的な研修内容について具体的に解説します。

企業理念や価値観に関する研修

企業理念や価値観に関する研修は、内製化に最も適した領域の一つです。これは、自社の歴史や文化、価値観を最もよく理解しているのが社内の人材だからです。特に以下のような内容は、社内講師による研修が効果的です。

|

これらの要素は、外部講師では十分に伝えきれない深い意味や背景を持っており、社内の経験豊富な人材による説明が説得力を持ちます。

社内ルールやシステムの操作研修

日常業務で使用する社内システムや独自のルールに関する研修も、内製化に適しています。実務に直結する具体的な内容を、実例を交えながら効果的に伝えることができます。

特に、以下のような内容は内製化が望ましいです。

|

業務に直結したOJT型の実践研修

実際の業務に密接に関連した実践的な研修も、内製化の効果が高い領域です。現場の実情を熟知した社内講師が、実務に即した具体的なノウハウを伝授することで、より実践的な学びを提供することができます。

現場のベテラン社員が持つ暗黙知を、体系的な形で新入社員に伝えることで、早期の戦力化を図ることができます。

このような研修では、理論的な知識だけでなく、実際の業務で直面する課題への対処方法や、効率的に業務を遂行するためのコツなども含めて指導することが可能です。

ビジネスマナーや仕事の進め方研修

ビジネスマナーや仕事の進め方は、個々の企業文化や業務ルールに深く根差しているため、内製化に非常に適しています。

この研修では、敬語の使い方や名刺交換、メールの書き方などの基本ビジネスマナーに加え、企業特有のプロセスや業務フローを教えることができます。自社の経験豊富な社員が講師となることで、現場で役立つ具体例や実際のケーススタディーを交えて指導することが可能です。

これにより、新人社員が早期に企業文化に適応し、効率的に自分自身の業務を進めるスキルを身につけることができます。

コミュニケーション研修

コミュニケーション能力はどの職場においても重要ですが、そのスタイルは企業文化やチームのダイナミクスによって大きく異なります。

内製化されたコミュニケーション研修では、自社の環境に適したコミュニケーションスキル(例えば、ミーティングでの発言の仕方や他部署との連携方法)を教えることができます。

内部の講師が研修を行う場合、具体的な社内のコミュニケーションパターンを紹介しながら、役立つテクニックや心構えを直接伝授できるため、受講者は実際の業務で即座にそのスキルを活用できるようになります。

これにより、新人社員は職場での人間関係構築がスムーズになり、チームの一員としての自信を深めることができます。

新入社員研修の内製化に最適なタイミング

新入社員研修の内製化を成功させるためには、組織の準備状況を見極め、適切なタイミングで着手することが重要です。

ここでは、内製化に最適なタイミングを判断するための重要な指標について解説します。

社内のリソースと体制が整っている

内製化を開始するにあたり、最も重要なのは社内のリソースと体制が十分に整っているかどうかです。具体的には以下の要素が整備されているかを確認する必要があります。

|

これらの要素がそろっているタイミングで内製化を開始することで、スムーズな移行が可能となります。

研修内容の見直しが必要になっている

現行の研修プログラムに対して、以下のような課題や見直しのニーズが生じている場合は、内製化を検討する好機といえます。

|

長期的な人材育成方針が明確になっている

内製化の成功には、明確な人材育成方針に基づいた計画的な実施が不可欠です。

組織として以下の点が明確になっているタイミングが、内製化の開始に適しています。

|

このような準備が整ったタイミングで内製化に着手することで、より効果的な実施が可能となります。

新入社員研修の内製化に向けた必需品

新入社員研修を効果的に内製化するためには、いくつかの重要なツールや教材が必要となります。これらの必需品を適切に準備することで、円滑な内製化の実現が可能となります。

研修会社が活用しているテキスト類

効果的な研修を実施するためには、適切な教材の準備が不可欠です。

特に、研修会社が実際に活用している教材を参考にすることは、質の高い研修コンテンツを作成する上で重要な指針となります。体系的なカリキュラムガイドは、研修全体の流れを把握し、各セッションの目的や到達目標を明確にする上で重要な役割を果たします。

また、ワークシートやケーススタディー集は、受講者の理解度を深め、実践的なスキル習得を促進する上で効果的です。

これらの教材は、自社の状況や目的に合わせて適切にカスタマイズすることで、より効果的な研修の実施が可能となります。

社内トレーナー養成研修

研修の質を確保する上で最も重要なのが、社内トレーナーの育成です。

優れた実務能力を持つ社員であっても、その知識やスキルを効果的に伝えるための指導力は別途養成する必要があります。トレーナー育成用のマニュアルや指導スキル向上のための研修プログラムは、この過程において重要な役割を果たします。

特に、ベテラントレーナーによるOJTプログラムを通じて、実践的な指導スキルを習得することが効果的です。

また、研修実施のためのガイドラインを整備することで、一定水準の研修品質を確保することができます。

研修運用のためのプラットフォーム

効率的な研修運営を実現するためには、適切なプラットフォームやツールの整備が不可欠です。

学習管理システム(LMS)は、受講者の進捗管理や学習履歴の記録、教材の配信などを一元的に管理する上で重要な役割を果たします。

また、昨今のビジネス環境においては、オンライン会議ツールを活用したリモート研修の実施も必要不可欠となっています。

さらに、教材の作成・編集ツールや進捗管理・評価システムなども、効率的な研修運営を支える重要なインフラストラクチャーとなります。

これらのツールを効果的に組み合わせることで、より質の高い研修プログラムの提供が可能となります。

新入社員研修を内製化した支援事例

社員数: 6,000名以上

事業:調剤薬局

導入前の課題

配属が希望通りにならなかった新入社員がショックで立ち直れない。この状況を打破したい。

毎年200名規模で新入社員を採用していますが、数年前から新入社員が打たれ弱くなってきていることに課題感を持っていました。

ある年、配属発表をした際に自分の希望とは違う配属先(地方・過疎地・仕事内容等)を告げられた新入社員が「泣き崩れてしまう」「ショックで翌日起きれない」「親御さんからクレームの電話が入る」等の事象が起こりました。

配属が希望通りにいかないことからくるショックが予想以上に大きく、その後の職場での仕事にも大きな影響を与えていたことから、能力開発部門として早急に対策を打つ必要がありました。

取り組みの詳細

「自己の強み」「自らをモチベートするコツ」を確認するプログラムを配属発表直前に実施

導入研修のカリキュラム見直しの目玉として、配属発表直前に「自己の強み」「自らをモチベートするコツ」を確認すると同時に、どのような環境でも生産性高く働くために、「自らの働く態度を選択する」ことをねらいとしたプログラムを実施することにしました。

【配属前研修のねらい】

- どの職場・状況でも生産性高く働くために、自己の強みを確認する

- 自らをモチベートするコツをつかむ

- その職場・状況でも生産性高く働くため、自らの働く態度を選ぶ

- 上記を通じて、配属後でも生産性高くうまくやっていくための準備を行う

【基本となる考え方】

自己の強みの確認(LIFO)

職場への配属後、新しい環境の中ではこれまでの人生の中で培ってきた自分の強みで勝負していくより他ありません。

これまで経験の中で培われた他人に負けない強みを確認していきます。自己診断ツール「LIFO」を活用することで、自己の行動上の強みの確認を行います。

また診断結果に基づいた個人レポート(LIFOレポート)を配属先上司にも共有することで、職場実践を支援します。

態度を決める(FISH!)

会社の辞令により、どのような地域・職場で働くことになるかは分かりません。

その状況自体は自分で選べなかったとしても、その状況の中でどのように働くかという「働く態度」は自分で選ぶことができます。

「態度を決める」ということについて学習し、どのような状況になっても自己選択であるという心の準備を行います。

このような内容をすべて外部のコンサル会社に委託するのではなく、能力開発部門のトレーナーがプログラムライセンスを取得し実施できるようになることで、新入社員に対して直接関わることができる体制を作っています。

導入後の成果

配属先発表後の新入社員のマインドが激変!「どこに行っても頑張ります!」の声

配属発表直前にプログラムを実施したことで、これまでの新入社員の受け止め方が明らかに変わりました。

研修受講後の振り返りでも、「配属先は自分で決められないが、そこでどう働くは自分で決めることができる。それを学んだので、どこに行っても頑張ります!」という声が自然と出るようになりました。

その後の配属発表も人事の方々の心配をよそにスムーズに行き、驚いていらっしゃいました。

特にプログラム導入初年度はこれまで見られていた、配属先発表直後に泣き崩れる、立ち直れないといった新入社員が一人も出ませんでした。

それ以降、本プログラムは新入社員の導入研修として欠かせないプログラムとして、カリキュラムの見直しがあったとしても毎年実施されています。

▼その他、新入社員研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

まとめ:新入社員研修の内製化を効率的に進めよう

新入社員研修は内製化すべき!メリット・デメリット、成功ポイントを解説!について紹介してきました。

- 新入社員研修の内製化の2つのアプローチ

- 新入社員研修を内製化する企業が多い理由

- 新入社員研修の内製化で実現できる4つのメリット

- 新入社員研修の内製化で注意すべき3つのデメリット

- 新入社員研修を内製化する5つの実践ステップ

- 新入社員研修の内製化で失敗しない7つのポイント

- 新入社員研修における内製化に適した研修内容

- 新入社員研修の内製化に最適なタイミング

- 新入社員研修の内製化に向けた必需品

新入社員研修の内製化は、組織の成長と発展にとって重要な戦略的施策です。内製化によって得られる最大のメリットは、自社の文化や価値観を直接的に伝えられることと、長期的な研修ノウハウの蓄積が可能になることです。一方で、社内講師の育成や研修品質の維持など、克服すべき課題もあることを認識しておく必要があります。

内製化を成功に導くためには、段階的なアプローチが効果的です。まずは自社の状況を適切に分析し、内製化に適した研修内容から着手することが重要です。企業理念や社内ルールに関する研修など、自社の独自性が強い領域から始めることで、確実な成果を上げることができます。

また、すべての研修を内製化する必要はありません。ビジネスマナーなどの一般的なスキル研修や、専門性の高い技術研修については、外部委託との適切な組み合わせを検討することが賢明です。内製化と外部委託それぞれの特徴を生かしたハイブリッドなアプローチが、最も効果的な研修体制の構築につながります。

成功の鍵となるのは、経営層の理解と支援を得ながら、組織全体で取り組む体制を構築することです。また、デジタルツールを効果的に活用し、継続的な改善サイクルを確立することで、より効率的で効果の高い研修プログラムを実現することができます。

新入社員研修の内製化は、一朝一夕に実現できるものではありませんが、計画的なアプローチと組織的な取り組みによって、必ず成功に導くことができます。本記事で紹介したさまざまなポイントを参考に、自社に最適な内製化の形を見つけ出していただければと思います。

株式会社LDcubeでは、外部講師が活用している研修プログラムを内製し、社内トレーナーが研修実施できるようになるためのサポートや資料提供、学習プラットフォームを活用した研修資料のデジタル化から、効果的な学習環境づくりの支援を行っています。

無料でのプログラム体験会やプラットフォームのデモセミナーなども行っています。お気軽にお声がけください。

▼新入社員育成については下記にまとめました。こちらからダウンロードできます。

▼関連記事一覧はこちら。