【2026年版】新入社員研修の最新トレンドとは?設計から継続改善までを完全解説!

新入社員研修の在り方が大きく変わろうとしています。従来の一方的な座学中心の研修プログラムでは、Z世代の新入社員に十分な効果を発揮できないという課題を感じるケースが出てきています。コロナ禍を経験し、デジタルネーティブとして成長した現代の新入社員は、これまでとは異なる学習スタイルと価値観を持っています。

人事担当者の皆さまから「新入社員の定着率を改善したい」「限られた予算で効果的な研修を実施したい」「Z世代に響く研修手法を知りたい」といったご相談を数多くいただいています。実際に、新入社員研修はコロナ禍をきっかけに進化しており、オンラインとオフラインを組み合わせたブレンデッドラーニングや、体験型・シミュレーション重視のアプローチが注目を集めています。

現代の新入社員研修にはデジタル化を取り入れることが欠かせません。デジタル化を進めることで、新入社員は研修期間に限らず、仕事に必要なことについてデジタル学習環境を利用して、いつでも学ぶことができます。

本記事では、最新の新入社員研修トレンドから効果的なカリキュラム設計、継続的な改善戦略まで、実践的なノウハウを体系的に解説します。今後に向けた検討材料やヒントをご提供しますので、貴社の新入社員研修を成功に導きましょう。

▼ 新入社員研修に関連して、テーマごとに下記で詳しく解説しています。

▼新入社員の育成についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)

▼新入社員の育成についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)

目次[非表示]

- 1.新入社員研修はトレンドを踏まえてブラッシュアップしよう

- 1.1.コロナ禍の学生時代を経て社会人へ

- 1.2.新入社員はデジタルネーティブ世代

- 1.3.研修のデジタル化は必須

- 2.コロナ禍を契機に新入社員研修のトレンドは変化

- 3.新入社員研修で注目されるトレンド

- 3.1.春先重視の学習から年間での育成体制へ

- 3.2.オンラインとオフラインを組み合わせたブレンデッドラーニング

- 3.3.デジタルラーニングによる効果的な学習デザイン

- 3.4.体験型・アウトプット重視の実践的アプローチ

- 3.5.相互評価と継続的フィードバックによる成長促進

- 3.6.研修の自主運営による主体性と責任感の育成

- 4.効果的な新入社員研修カリキュラムの設計と実装

- 5.新入社員研修のフォローアップ戦略と継続的改善

- 6.トレンドを踏まえた新入社員研修の支援事例

- 7.まとめ:新入社員研修はトレンド踏まえて見直そう

新入社員研修はトレンドを踏まえてブラッシュアップしよう

現代の新入社員研修には、従来の手法では対応しきれない新たな課題が生まれています。コロナ禍を経験したZ世代の新入社員は、これまでとは異なる特性や価値観を持ち、従来型の画一的な研修では十分な効果を得ることが困難になっています。

コロナ禍の学生時代を経て社会人へ

現在入社してくる新入社員は、大学生活の大部分をコロナ禍で過ごした世代です。リモート授業が中心となり、対面でのコミュニケーションや集団活動の機会が大幅に制限されました。この影響により、従来の新入社員とは異なる特徴が顕著に表れています。

人間関係構築への不安が強く、特に上司や先輩との関係性に対する懸念を抱える傾向があります。また、グループワークや発表などの集団活動に対する経験不足から、積極的な発信や主体的な行動に課題を抱えるケースが増加しています。

新入社員はデジタルネーティブ世代

一方で、Z世代の新入社員はデジタルネーティブとして、情報収集能力や柔軟な思考力に優れています。スマートフォンやインターネットを使いこなし、多様な情報にアクセスすることに長けており、新しい技術やツールへの適応力も高いです。

しかし、パソコンを使った業務スキルについては、スマートフォン操作とは異なる課題があり、基本的なビジネスツールの習得が必要となります。また、個人の価値観を重視し、自分らしさを大切にする傾向があるため、画一的な指導よりも個別性に配慮したアプローチが効果的です。

研修のデジタル化は必須

これらの特性を踏まえると、従来の集合研修のみに依存した手法では限界があります。オンライン研修やeラーニングを活用したブレンデッドラーニングの導入がポイントとなっています。

デジタルツールを効果的に活用することで、新入社員の学習スタイルに合わせた柔軟な研修提供が可能になります。また、継続的な学習機会の提供や、個人の進捗に合わせたカスタマイズされた学習体験を実現できるため、研修効果の向上が期待できます。

現代の新入社員に最適化された研修設計により、早期戦力化と組織への定着を同時に実現することが可能です。

コロナ禍を契機に新入社員研修のトレンドは変化

新入社員研修の在り方は、この数年で劇的な変化を遂げました。コロナ禍を境に、企業は従来の研修手法を見直し、新たなアプローチを模索する必要に迫られています。

2019年がこれまでの新入社員研修の最適解だった

2019年以前の新入社員研修は、長年にわたって蓄積されたノウハウに基づき、ある意味で完成された形態でした。

集合研修を中心とした対面形式で、講師と受講者が同じ空間で学習を進める手法が主流でした。ビジネスマナー研修やロープレ、グループワークなど、直接的なコミュニケーションを重視した内容が効果的に機能していました。

企業の経営理念や社内文化の伝承も、先輩社員との交流を通じて自然に行われ、新入社員の組織への適応を促進していました。多くの企業で実施しており、新入社員の早期戦力化に一定の成果を上げていました。

2020年以降の試行錯誤(最適解探し)

2020年の新型コロナウイルス感染拡大により、企業は急速なオンライン化を余儀なくされました。

初期段階では、既存の研修内容をそのままオンラインに移行する企業が多く、参加者の集中力維持や双方向コミュニケーションの確保に課題が生じました。その後、各企業は試行錯誤を重ね、ブレンデッドラーニングの活用や、オンラインならではのインタラクティブなコンテンツの開発に取り組みました。

eラーニングによる事前学習と、オンラインでの実践的なワークショップを組み合わせる手法が普及し、新たな研修スタイルが確立されつつありました。

2024年以降は単純な集合研修回帰への懸念

感染状況の安定化に伴い、2024年以降は集合研修に回帰する企業が増加しています。しかし、単純に2019年以前の手法に戻すだけでは、現在の新入社員には適切に対応できません。

コロナ禍を経験したZ世代は、デジタルツールに慣れ親しんでおり、柔軟な学習スタイルを求める傾向があります。また、オンライン研修で培われた効率的な学習手法や、個人のペースに合わせた学習進行のメリットを生かさない手はありません。

効果的な新入社員研修を実現するためには、従来の集合研修の良さと、デジタル化で得られた新しい手法を適切に組み合わせることが重要です。単なる原点回帰ではなく、進化した研修体系の構築が求められています。

新入社員研修で注目されるトレンド

現代の新入社員研修では、従来の短期集中型から継続的な育成体系への転換が進んでいます。Z世代の特性に対応した新しいアプローチが次々と導入され、研修効果の向上が図られています。

春先重視の学習から年間での育成体制へ

従来の新入社員研修は、入社直後の3カ月くらいの期間に集中して実施されることが一般的でした。それは人事部門が新入社員を預かっている期間であり、新入社員が職場に配属される前の期間で、物理的に集合研修などを実施しやすい期間だったためです。

しかし、現在では年間を通じて継続的に育成する体制を構築することが重視されています。なぜなら、新入社員が組織に適応し、実際の業務で成果を上げるまでには時間がかかるため、長期的な視点での人材育成が不可欠だからです。

オンライン環境を活用することで、物理的に目の間に新入社員がいる入社直後に全て教えなくても、必要なタイミングで必要な教育を提供できるようになりました。

入社初期の基礎研修に続いて、配属後のフォローアップ研修、半年後の振り返り研修、1年後の成長確認研修といった段階的なプログラムを設計し、各研修の間はeラーニングなどで自己学習が進められる環境整備が進んでいます。このアプローチにより、新入社員の成長段階に応じた適切な支援が可能となり、早期離職の防止と確実な戦力化を実現できます。

オンラインとオフラインを組み合わせたブレンデッドラーニング

ブレンデッドラーニングは、オンライン学習と集合学習のメリットを最大限に活用する教育手法として注目されています。

基礎的な知識習得はeラーニングで効率的に行い、実践的なスキル開発は対面での集合研修で実施するという使い分けが一般的です。

|

この手法により、限られた研修時間を最大限に活用し、受講者の学習効果を高めることができます。また、個人の学習ペースに合わせた柔軟な進行が可能となり、Z世代の多様な学習スタイルに対応できます。

デジタルラーニングによる効果的な学習デザイン

デジタルネーティブ世代である新入社員に対しては、最新のデジタル技術を活用した学習デザインが効果的です。ラーニングマネジメントシステム(LMS)を活用することで、学習進捗の可視化や個別最適化された学習コンテンツの提供が可能になります。

スマートフォンやタブレットに対応したマルチデバイス学習により、いつでもどこでも学習機会を提供できます。また、動画コンテンツやインタラクティブな教材を組み合わせることで、従来の座学では得られないオンデマンドの学習体験を創出しています。

学習データの分析により、受講者の理解度や学習傾向を把握し、個別のフォローアップや追加学習の提案も可能となります。

体験型・アウトプット重視の実践的アプローチ

現代の新入社員研修では、知識の詰め込みよりも実践的な体験を通じた学習が重視されています。

シミュレーション学習では、実際のビジネスシーンを想定した状況設定の中で、新入社員が主体的に問題解決に取り組みます。顧客対応、チームワーク、プレゼンテーションなど、実務で必要となるスキルを実際に体験することで、理論と実践のギャップを埋めることができます。

ケーススタディーを活用した問題解決型の学習では、複数の解決策を検討し、その結果を発表する機会を設けることで、論理的思考力と発信力を同時に育成しています。このアプローチにより、受け身になりがちなZ世代の新入社員に対して、能動的な学習姿勢を促すことができます。

相互評価と継続的フィードバックによる成長促進

新入社員研修において、受講者同士による相互フィードバックシステムの導入が進んでいます。

毎日の研修終了時に実施される相互フィードバックにより、自分の行動が他者にどのような影響を与えているかを客観的に理解できます。

|

講師からのフィードバックと併せて、多面的なフィードバックを受けることで、新入社員は自己認識を深め、継続的な改善に取り組むことができます。この手法は、常に評価される社会人としての意識付けにも効果的です。

研修の自主運営による主体性と責任感の育成

従来の研修では講師や事務局が全ての運営を担っていましたが、現在では受講者自身が研修の一部を運営する自主管理運営の手法が注目されています。

会場準備、時間管理、進行サポートなどの役割を新入社員が分担することで、受け身の姿勢から脱却し、主体的な参加を促すことができます。この経験を通じて、目的達成のために自ら考え行動する姿勢や、チームに対する責任感を育成できます。

適切な講師の介入により、気付きと学びを促進し、実際の職場で必要となるリーダーシップの基礎を身に付けることが可能です。

効果的な新入社員研修カリキュラムの設計と実装

現代の新入社員研修を成功させるためには、Z世代の特性を理解した上で、限られたリソースを最大限に活用する戦略的なカリキュラム設計が不可欠です。

効果的な研修を実現するのための具体的なアプローチを解説します。

Z世代に響く研修目標設定と進行の工夫

Z世代の新入社員に効果的な研修を実施するためには、彼らの価値観や学習スタイルに合わせた目標設定が重要です。

社会貢献への関心が高いZ世代に対しては、自分の業務が会社や社会にどのような価値を提供するのかを明確に示すことで、モチベーションを高めることができます。

また、個性や多様性を重視する傾向があるため、画一的なアプローチではなく、個人の強みや特性に応じたカスタマイズされた学習機会を提供することが効果的です。

|

研修進行においては、短時間で集中力を維持できる構成にすることが重要です。60分ごとに10分程度の休憩を設け、午後には体験型のワークショップやアウトプット重視の活動を配置することで、学習効果を最大化できます。

限られた予算・時間で最大効果を得る研修設計

多くの企業が直面する予算や時間の制約の中で、効果的な新入社員研修を実現するには、戦略的なリソース配分が必要です。ブレンデッドラーニングの活用により、コストを抑えながら学習効果を向上させることができます。

基礎的な知識習得は既存のeラーニングコンテンツを活用し、対面研修では実践的なスキル開発に集中することで、効率的な学習を実現します。また、社内の優秀な先輩社員をメンターとして活用することで、外部講師費用を削減しながら、実際の業務に即した指導を提供できます。

研修期間の最適化も重要で、必要なスキルレベルに応じて1週間から1カ月月度の柔軟な期間設定を行うことが効果的です。オンライン学習リソースを効果的に活用することで、講師が使える時間にも変化をもたらすことができます。

例えば、レクチャーは動画で切り出すことによって、受講者が動画を視聴している間、講師は受講者の個別の課題へコメントを行うなど、個別指導と集団学習のバランスを取りながら、講師のリソースを有効活用できます。

内製化と外部委託の使い分けとリソース配分

効果的な新入社員研修を実現するためには、内製化と外部委託を適切に使い分けることが重要です。内製化が適している領域としては、企業理念や社内文化の伝承、業界特有の知識や技術の習得などが挙げられます。

これらの内容は自社の特性に深く関わるため、社内の経験豊富な社員が講師を務めることで、より実践的で具体的な指導が可能となります。

|

一方、ビジネスマナーやコミュニケーションスキル、汎用的な問題解決能力などの分野では、専門的なノウハウを持つ外部講師の活用が効果的です。外部委託により高品質な研修コンテンツと豊富な指導経験を活用できる一方、内製化では社内リソースの有効活用とコスト削減が可能です。

最適なアプローチは、両者を組み合わせたハイブリッド型の研修設計であり、基礎的な内容は外部の標準化されたプログラムを活用し、応用的な内容は自社の業務に特化した内製プログラムで補完することで、効果的かつ効率的な研修体系を構築できます。

新入社員研修のフォローアップ戦略と継続的改善

新入社員研修の真の効果は、研修期間終了後の継続的なフォローアップによって決まります。職場で期待される行動がとれるかどうかが全てです。そのためには、組織への定着と長期的な成長を実現するための戦略的なアプローチが不可欠です。

オンボーディングプログラムの構築

オンボーディングプログラムとは、新入社員の早期適応と定着を支援する包括的な仕組みです。

入社前の準備段階から始まり、配属後の数カ月間にわたって継続的なサポートを提供します。入社前には、企業情報や基礎的な業務知識をeラーニングで習得してもらい、初日からスムーズに研修に参加できる環境を整備します。

配属後は、直属の上司とは別にメンター制度を導入し、業務面と精神面の両方でサポート体制を構築します。定期的な面談を通じて、新入社員が抱える不安や課題を早期に発見し、適切な支援を提供することで、早期離職のリスクを大幅に軽減できます。

また、同期入社者との定期的な交流機会を設けることで、横のつながりを維持し、相互の成長を促進する環境をつくることも重要です。

オンボーディングプログラムをデジタルコンテンツで構築しておくことで、何度でも学習できる、効率性の高い学習環境を整備することができます。

段階別フォローアップによる定着率向上のアプローチ

新入社員の成長段階に応じた段階別フォローアップシステムの展開により、継続的な支援と成長促進を実現できます。3カ月後のフォローアップでは、基礎研修で学んだ内容の定着度確認と、実際の業務での課題抽出を行います。

|

6カ月後には、より実践的な業務スキルの習得状況を評価し、個人の適性に応じたキャリア開発計画を策定します。1年後の総合評価では、新入社員研修の効果を包括的に検証し、次年度の研修改善に生かします。

各段階でのフィードバックと改善計画の策定により、新入社員は自身の成長を実感しながら、継続的なスキルアップに取り組むことができます。このアプローチにより、組織への帰属意識を高め、長期的な定着率向上を実現できます。

研修効果の測定と可視化による改善サイクル構築

継続的な研修品質向上を実現するためには、客観的な効果測定と可視化システムの構築が不可欠です。研修直後の理解度測定に加えて、実際の業務パフォーマンスの変化を中長期的に追跡することで、真の研修効果を把握できます。

定量的な指標としては、行動変容チェックリストの推移、目標達成率、顧客満足度などのKPIを設定し、定期的にモニタリングします。定性的な評価では、上司や同僚からのインタビュー、本人の自己評価などを総合的に分析します。

これらのデータを統合したダッシュボードを構築することで、研修効果を可視化し、改善ポイントを明確にできます。収集されたデータは、次年度の研修カリキュラム見直しに活用され、PDCAサイクルによる継続的改善を実現します。

また、優れた成果を上げた新入社員の学習パターンや行動特性を分析することで、より効果的な研修手法の開発にも活用できます。この科学的なアプローチにより、組織全体の人材育成力を向上させ、競争優位性の源泉となる人的資本の強化を図ることができます。

トレンドを踏まえた新入社員研修の支援事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース

【背景】

Withコロナ時代の中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションを図りたい。

【新たな取り組み】

|

【結果】

受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍に入った2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

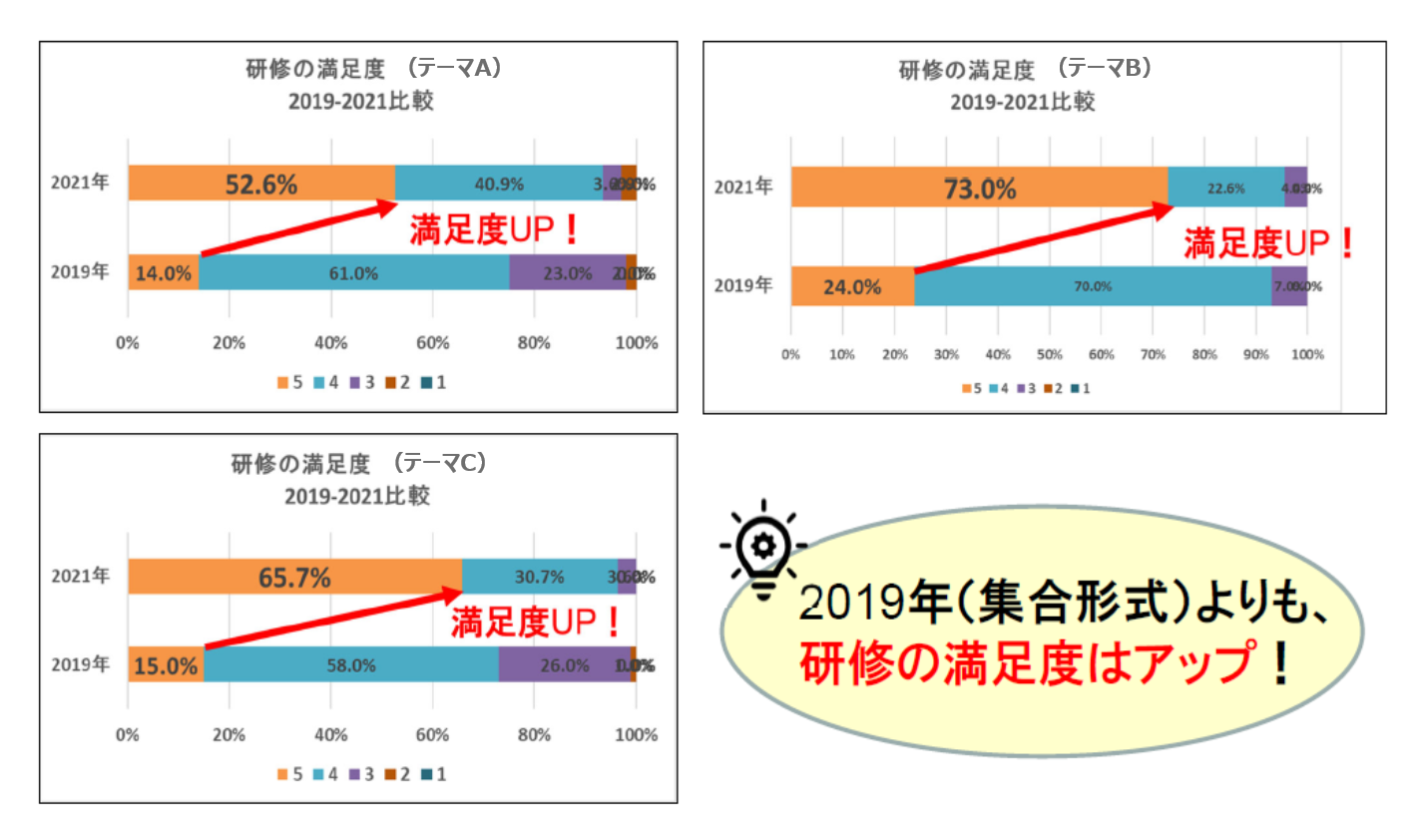

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から効果測定しています。 新人研修の満足度アンケート結果 2019年度と2021年度の、研修満足度のアンケートデータの比較満足度を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4をつける人がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5をつける方がボリュームゾーンとなりました。

受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。 また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

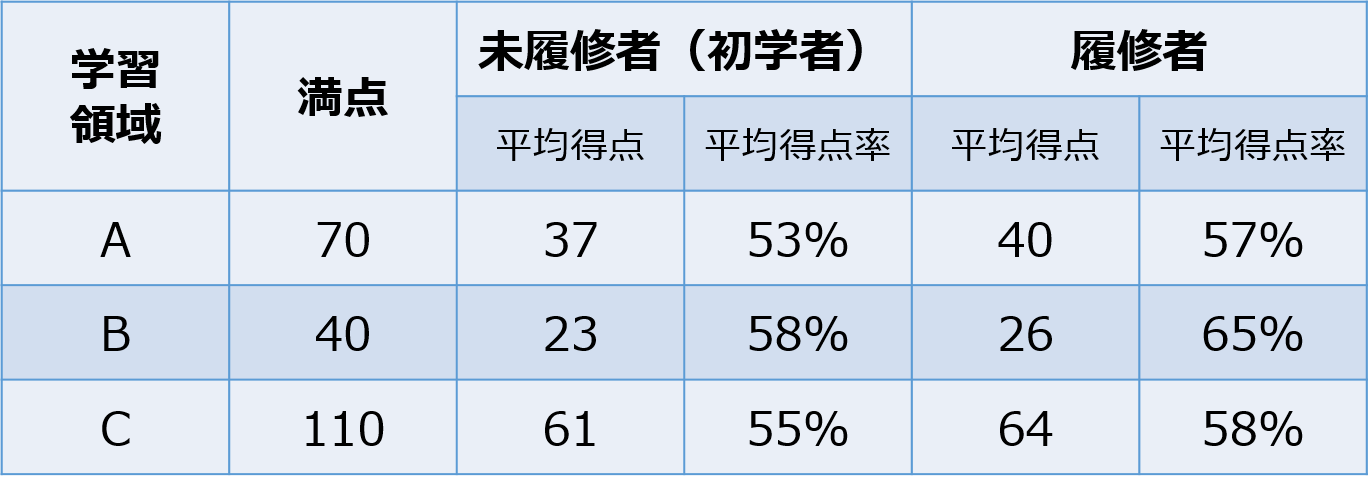

初学者と履修者で試験結果を比べている図 新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。 2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

今回のケースの場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

|

※上記について、ラーニングプラットフォームUMU(ユーム)を活用して展開カリキュラムの効果測定をしたところ、受講者の満足度、理解度ともに良い結果を得ることができ、上記のカリキュラムが効果的であるということを証明することができました。

(出典:新入社員研修のカリキュラム作成!効果を最大化するポイントを紹介)

▼新入社員研修における動画活用については下記で解説しています。併せてご覧ください。

⇒新入社員研修で動画を活用するメリット|教材の形式や特徴を解説!

まとめ:新入社員研修はトレンド踏まえて見直そう

【2026版】新入社員研修の最新トレンドとは?設計から継続改善までを完全解説!について紹介してきました。

新入社員研修は、Z世代の特性とコロナ禍後の社会変化を踏まえた抜本的な見直しが必要です。デジタルネーティブ世代に最適化されたブレンデッドラーニング、体験型の実践的アプローチ、継続的なフォローアップ体制の構築により、従来以上の研修効果を実現できます。

単純な集合研修への回帰ではなく、オンラインとオフラインのメリットを生かした進化した研修体系が求められています。限られたリソースの中で最大の効果を得るためには、内製化と外部委託の戦略的な使い分け、効果測定による継続的改善が不可欠です。

今こそ自社の新入社員研修を見直し、現代のトレンドに対応した人材育成システムを構築することで、組織の競争力強化と持続的成長の基盤を築きましょう。

LDcubeは、これまでさまざまな人材育成サービスを提供してきており、新入社員育成の経験(集合研修、社内トレーナー養成、デジタル学習環境づくりなど)も豊富にあります。その経験を踏まえて、最適な新入社員教育プログラム作成のご支援をしています。

無料のプログラムデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼新入社員向けのサービスについてはこちらをご覧ください。

▼新入社員育成については下記にまとめました。こちらからダウンロードできます。

▼新入社員育成については下記にまとめました。こちらからダウンロードできます。