新入社員研修ガイド!銀行版の効果的なプログラム設計を解説!

「新入行員全員を即戦力化する研修をしたいが、実施方法が分からない・・・」

そう悩んでいないでしょうか。

銀行の新入行員研修は一般的な企業よりも、外部環境の変化を十分に考慮した研修を実施する必要があります。極端に言えば、毎年ほぼ同じ内容の新入行員研修を行っている場合は、そのときどきに合った研修設計がなされていない可能性があります。

なぜなら、銀行を取り巻く外部環境は、デジタル化や顧客ニーズの多様化に直面し、かつてないほどに大きく変化しているからです。

また、最近の新入行員は「Z世代」と呼ばれる世代です。Z世代の人材の価値観や考え方は従来とは異なるため、従来の枠組みにとらわれない新しいアプローチが求められています。

本記事では、新入行員研修の目的、Z世代に合わせたカリキュラム設計のポイント、研修効果を高める具体的な実践テクニックについて解説します。

これからの時代に即した研修を企画する担当者の方には特にお役立ちできます。

私たち人材育成のプロがおすすめする新入行員研修の決定版を参考にすれば、即戦力の育成に貢献できるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

※本記事は銀行業界で働く研修担当者向けの情報を提供しています。

▼2026年度新入社員研修に向けてのトレンドを解説しています。

▼新入社員研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼銀行業界向けに情報発信もしています。合わせてご覧ください。

▼新入社員の育成についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)

目次[非表示]

- 1.銀行の新入行員研修の目的

- 1.1.組織運営のパラダイムシフトへ対応する

- 1.2.銀行員としての基礎知識をインプットさせる

- 1.3.銀行員として業務を進めるための基礎スキルを習得させる

- 1.4.銀行員として活躍するために必要な考え方を身に付けさせる

- 2.銀行の新入行員研修で対応が求められている3つの変化

- 3.銀行の新入行員研修のカリキュラム作成

- 3.1.①組織の目標設定

- 3.2.②新入行員の目標設定

- 3.3.③習得すべきスキルを整理する

- 3.4.④カリキュラムを作成する

- 3.5.⑤研修の効果測定・フィードバックをする

- 4.銀行の新入行員研修で取り入れたい3つのポイント

- 5.銀行の新入行員研修の効果を高める3つの実践テクニック

- 5.1.個別学習を取り入れる

- 5.2.アウトプットを重視する

- 5.3.新入行員同士のつながりを感じられるようにする

- 6.銀行の新入行員研修でデジタルツールを効果的に活用した支援事例

- 7.銀行の新入行員研修には「UMU(ユーム)」が効果的!

- 8.まとめ

銀行の新入行員研修の目的

銀行の新入行員研修の目的は、新入行員の定着と早期戦力化です。そして、組織の一員としての自覚を促し、必要なスキルや知識を提供することです。

しかし、それだけでは不十分であり、研修を通じて、銀行で将来的に活躍できる人材を育てることが必要とされています。「知識を詰め込む」だけで終わるのではなく、「自ら主体的に考え、行動する」人材を育成するための研修が、今の時代に求められています。

ここでは、前提となる考え方を紹介しながら、知識・スキル・考え方の切り口に分けて、新入行員研修の目的を深掘りしていきます。

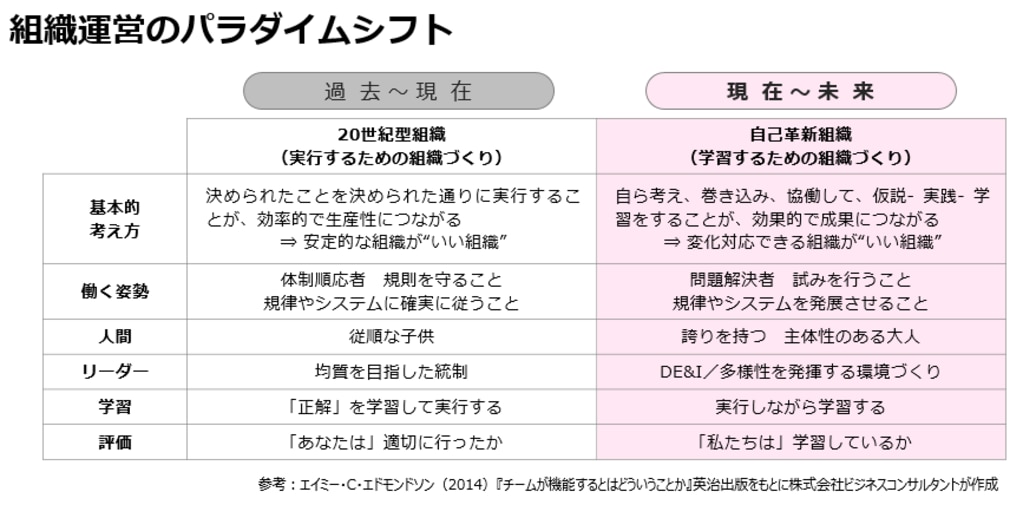

組織運営のパラダイムシフトへ対応する

現在、組織運営のパラダイム(模範、典型)は大きく変化しています。その変化に対応するためには、柔軟な組織づくりと人づくりが必要です。

具体的には、組織を取り巻く外部環境がめまぐるしいスピードで変化しており、下記の図のように、あらゆる組織に「自己革新組織」へのパラダイムシフトが求められています。

銀行業界においても、人口減少や競争過多に伴う顧客獲得の激化、顧客ニーズの多様化に伴うサービスの高度化・複雑化、「金利のある時代」への突入など、ここ数年で大きな環境の変化がありました。

そのような中で、今までと同じことをしていては顧客から選ばれなくなるのは必然と言えるでしょう。

これからの銀行業界において、組織に求められているのは、「実行するための組織」から「学習するための組織」へシフトすることです。正解のない時代の中で正解をつくり出していくためには、行員が自ら主体的に動き、協働し、挑戦することが必要です。

そして、個人・職場・組織それぞれのレベルにおいて仮説・実践・検証を繰り返し、学習をしながら成長していくことも重要です。

新入行員研修を行う目的の一つは、上記のように将来の自己革新組織をリードできる人材を育成することです。

銀行員としての基礎知識をインプットさせる

銀行の新入行員研修では、最低限求められる基礎知識をインプットさせることが必要です。

組織の中で活躍し、顧客から頼られる銀行員となるためには、社会人に求められる基礎知識はもちろん、銀行員として必要最低限の金融知識を押さえておく必要があります。

社会人として求められる主な基礎知識:

|

銀行員として求められる主な基礎知識:

|

その他に、銀行業務検定や通信教育等の重要性も、新入行員研修で周知しておくことをおすすめします。また、外務員資格や内部管理責任者資格などの取得が遅れている新入行員に個別フォローも必要です。

銀行員として業務を進めるための基礎スキルを習得させる

銀行員として実際に業務を進める上では、基本的なスキルも習得させることが必要です。

どれだけ豊富な知識があったとしても、相手の主張を理解する力や自分の意見を伝える力が不足していると、円滑に業務を進めることができません。

具体的には、銀行の新入行員には以下のようなスキルが求められます。

社会人として求められる主なスキル:

|

銀行員として求められる主なスキル:

|

社会人としては、職場で先輩や上司とコミュニケーションを取り、円滑に仕事を進めることが求められます。

また、銀行員としても、顧客応対時に最低限必要な作法など、研修中に訓練し、習得する必要があります。

銀行員として活躍するために必要な考え方を身に付けさせる

銀行員として早期戦力化させるためには、必要な考え方やマインドセットを初期から身に付けさせることが重要です。

この初期設定が誤っていると、新入行員は学習速度が同期より遅れて自信を失い、結果的に早期離職につながることもあり得ます。

具体的には、以下のような考え方が求められます。

社会人として求められるマインド:

|

銀行員として求められるマインド:

|

主体性を持ち挑戦することと、決められたルールに沿って物事を進めることは、一見すると矛盾するようにも見えます。しかし、これこそが銀行員として大事な考え方なのです。

法令や行内の標準手続きに沿って仕事を進める部分と、顧客への貢献や仕事の成果を最大化させるために工夫する部分において、良いバランス感覚を持つことが重要です。

特に重要なのは、「銀行が果たす社会的意義を理解する」ということです。

特に新入行員の時は、大きな一連の仕事の中で一部分を担うことが多いです。その一部分だけを見ると、「何のためにこの仕事をしているのか」が見えづらくなり、エンゲージメントが低下します。

一つ一つの仕事が、「銀行が果たす社会的意義」にどのようにつながっているのかを理解できるようにすることも、新入行員研修の重要な目的の一つと言えるでしょう。

銀行の新入行員研修で対応が求められている3つの変化

近年、銀行の新入行員研修はさまざまな変化への対応が求められています。変化に対応できずに従来通りの研修を実施していると、銀行が目指すべき姿をリードできる人材を効果的に育成することは難しいでしょう。

ここでは、銀行の新入行員研修を企画・実施する際に対応すべき、主な3つの変化について紹介していきます。

社会からの要請の変化:人的資本経営への取り組み

一つ目の変化は、人的資本経営への対応です。人的資本経営とは、企業や組織で働く人材を経営的な観点で資本として捉え、その価値を最大限に引き出しながら中長期的な業績向上を目指す経営の形です。企業が保有する人材価値を最大化させるために、銀行でもさまざまな取り組みがなされています。

銀行での人的資本経営推進に向けた主な取り組み | |

可視化 |

|

実践 |

|

制度 |

|

上記のような取り組みを推進するに当たり、銀行の新入行員研修においては、以下のような視点を盛り込む必要があります。

新入行員研修に盛り込むべき視点:

|

▼人的資本を高めていくための研修施策については下記で詳しく解説しています。

⇒人的資本経営の実現に向けた研修とは?組織と個人に効果的な施策

顧客からの要請の変化:法人顧客ニーズの多様化

二つ目の変化は、法人顧客のニーズが多様化していることです。預金、為替や資金調達に加え、事業承継、ビジネスマッチング、DX支援など、法人顧客のニーズは益々多様化しています。

そのような変化に伴い、銀行員として求められるのは「コンサルティングスキル」です。多くの銀行は「コンサルティング営業」の強化を図っていますが、その前提となるのは、経営者の現状と課題を把握し、相手の気持ちに寄り添って解決に導くことです。

コンサルティング営業を実践するために必要な要素:

|

セールススキルについては実践を通して学ぶ要素が多分にありますが、経営視点の理解には経営シミュレーションを活用したeラーニング学習がおすすめです。

▼銀行員が経営視点を学ぶためのおすすめの取り組みについては以下で解説しています。

⇒銀行員研修の新定番!顧客視点を学ぶ経営シミュレーションとは?

受講者の変化:Z世代への対応

三つ目の変化は、Z世代への対応です。近年の新入行員はZ世代と呼ばれる世代であり、仕事に対する価値観や学習の仕方、人間関係における得意不得意の傾向が変化してきています。研修受講者の傾向が変わっていることに合わせて、研修の内容とやり方を変えることをおすすめします。

以下に、Z世代の具体的な6つの特徴を説明します。

|

このような特徴に合わせて研修の内容や実施方法を計画することで、今の時代の新入行員に合わせた効果的な研修を実施することができます。

特に、デジタルを活用した学習環境の整備や、一方通行ではなく双方向的かつ横のつながりを強化できるような研修設計をおすすめします。

▼Z世代に合わせた学習方法について、新入社員研修についていけない状況への対処法は以下で解説しています。

⇒新入社員研修についていけない状況への対処法とは?Z世代に合わせた学習方法を解説!

銀行の新入行員研修のカリキュラム作成

ここでは、実際に銀行の新入行員研修のカリキュラムを作成する際の流れと重要ポイントを紹介します。

①組織の目標設定

新入行員研修のカリキュラムを作成する際は、銀行として目指す姿(長期ビジョン)や事業戦略(中期経営計画)を踏まえ、どのような人材に育成していくかを明確にすることが重要です。銀行としての目標の明確化は、新入行員研修の方向性や内容の決定に役立ちます。

注意点として、事業戦略は常に変化するものです。そのため、カリキュラムを作成する際は、現在の前提条件で活躍できる人材だけでなく、将来の環境変化を予測した上で長期的に必要となる人材を育成できるように方向性を決めることをおすすめします。

また、銀行として変えてはならない考え方(銀行の果たす社会的責任や特融の組織文化)と、変えていくべき考え方(環境変化や顧客ニーズへの柔軟な対応)を、明確にしておく必要があります。この初期設定が、その後新入行員が銀行員として活躍していくためのベースとなるのです。

②新入行員の目標設定

組織の目標設定が完了した後は、新入行員の目標設定に移行します。新入行員研修のカリキュラム作成は、銀行の目標を達成するために新入行員が必要となるスキルや知識を習得できる内容にすることが重要です。

ただし、はじめから新入行員に膨大な知識や目標を投げかけることはプレッシャーやストレスの要因になるため、現実的な目標設定にしなければなりません。銀行員は入行前から外務員資格などを取得することが多く、その後も銀行業務検定など資格取得のプレッシャーがあります。

新入行員が自分自身の目標として捉えられるようなカリキュラムを作成することで、自立的な成長の促進につながります。

③習得すべきスキルを整理する

カリキュラムを作成する際は新入行員の定着と即戦力化を視野に入れ、現場で必要になる知識・スキルを整理しておく必要があります。

重要なのは、研修で習得する知識・スキルと、実務を通して習得する知識・スキルを明確に差別化することです。

一般的に新入社員として必要になる基本的なスキルは、以下の通りです。

|

加えて、銀行の新入行員研修で特に習得すべき知識・スキルは、大きく以下2つがあります。

|

新入行員は早く実務で一人前になりたい気持ちがあるため、金融関連知識の習得に前のめりになりがちです。しかし、社会人として必要となるヒューマンスキルの習得をおろそかにすると、いざ職場に配属されても仕事をうまく進められず、成長速度が遅くなってしまう恐れがあります。

習得すべきスキルを整理した上で、金融関連の専門知識とヒューマンスキルを、いかに新入行員にバランスよく習得させられるかを工夫してカリキュラムを作成することが重要です。

④カリキュラムを作成する

習得すべきスキルの整理ができた後は、実際にカリキュラムの作成に移行します。

この段階で新入行員研修を、具体的にどのような学習方法で実施するのか決める必要があります。新入行員研修の代表的な学習方法は以下の通りです。

学習方法 | 特徴 |

OFF-JT(Off The Job Training) |

|

グループワーク |

|

レクリエーション |

|

ケーススタディー |

|

ロールプレーイング |

|

学習する内容や目的によって最適な学習方法は異なります。一つの学習方法だけを採用するのではなく、複数の学習方法を組み合わせて新入社員研修を実施することが重要です。

実務を通して習得するスキル・知識については、OJTを通じて学んでいってもらうことが大切です。 詳しくはこちらをご覧ください。

▼新入社員研修でのグループワークについては下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒新入社員研修でおすすめグループワーク・ゲームを紹介!満足度と理解度向上!

⑤研修の効果測定・フィードバックをする

新入行員研修は実施して終わりではなく、効果測定やフィードバックを行ってブラッシュアップしていくことが大切です。

新入行員の成長を可視化する学習ソリューションを使って、効果測定や1on1、フィードバックをすることで、銀行の方針やニーズに合う研修を実現できます。

また、学習プラットフォームを活用すれば、学習成果の見える化や研修内容のフィードバックをすることが可能です。一方通行になりがちな従来型の研修ではなく、教える側と教えられる側双方がお互いにコミュニケーションを図れる機能が搭載されているため、研修内容の見直しや更新に役立ちます。

▼人材育成効果測定に関しては下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒人材育成の効果測定とは?重要な観点や評価項目を網羅的に解説

銀行の新入行員研修で取り入れたい3つのポイント

銀行の新入行員研修では、以下3つのポイントを取り入れることをおすすめします。

- 仕事の進め方を学ぶシミュレーション学習

- 困難に打ち勝ち成長するためのレジリエンス力の啓発

- OJTとの連動体制

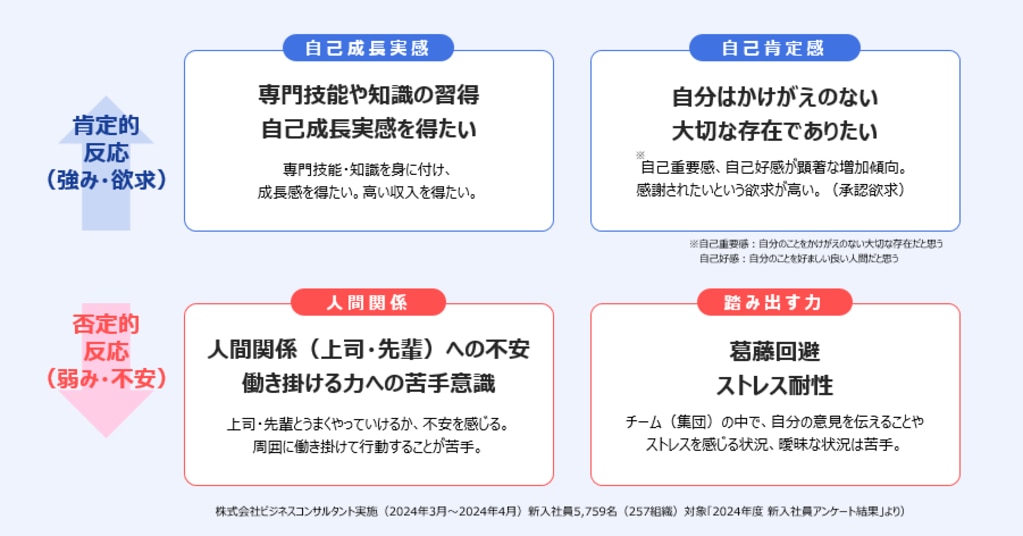

上記3つのポイントを取り入れたい背景として、2024年4月に株式会社ビジネスコンサルタントが実施した新入社員アンケート調査があり、その結果から、以下のような傾向が見えてきました。

このように、2024年入社の新入社員は、自己成長実感や自己肯定感については肯定的な反応を示している一方で、上司・先輩との人間関係や、ストレスのかかる状況での一歩踏み出す力については、否定的な反応を示しています。

このような特徴を持った新入行員に対して効果的な研修を実施できるよう、3つのポイントを取り入れることをおすすめします。以下にそれぞれ詳しく紹介します。

仕事の進め方を学ぶシミュレーション学習

仕事の進め方を学ぶには、シミュレーション学習が効果的です。ビジネスマナーや報連相などを「知っている」から「できる」ようになるためには、実際に体験し、失敗から学習することが重要です。

シミュレーション学習とは、実際の仕事のシーンを想定した環境で、ビジネスマナーや仕事の進め方を学習する手法です。新入行員の受講生は、依頼された仕事を進める中で、「知らないからできない」こと、「知っているけどできない」ことを体験しながら学習します。

シミュレーション学習の順序:

|

新入行員の成長の段階:

|

研修の流れ:

シーン設定:「これから皆さんに仕事を依頼します!」 | 学習するスキル(例) | |

1 | ビジネスマナーの学習 「A社から新入社員の皆さんにプレゼンテーションの依頼…、 | あいさつ・言葉遣い |

2 | 仕事の依頼(上司への報告) | 上司へ報告・連絡・相談 |

3 | 取引先からの緊急依頼への対応 | 名刺交換 |

4 | 取引先訪問(来訪)の準備 | 来客訪問対応(準備) |

5 | 取引先の訪問(来訪) | 来客訪問対応(実践) |

実際に上記のシミュレーション学習プログラムを実施した、銀行の研修担当の方からは、「ビジネスマナー研修よりビジネスマナーが身に付いて驚いた」といった声もありました。

上司・先輩と協働し、緊急な仕事へも迅速に対応しながら仕事を進める必要がある銀行の新入行員こそ、研修でのシミュレーション学習が効果的と言えるでしょう。

困難に打ち勝ち成長するためのレジリエンス力

銀行の新入行員研修には、レジリエンス力の啓発も取り入れたいポイントの一つです。銀行業務は性質上、非常にストレスのかかる業務と言えます。乗り切るのが困難な状況を乗り越え、成長する力が銀行員には求められます。

レジリエンスは心理学において、個人が困難や逆境から回復する力を指す概念であり、これはマーティン・セリグマンが提唱したポジティブ心理学に基づいています。

レジリエンス力の啓発ポイントは、ポジティブ心理学をベースに、困難な状況に直面し落ち込むことがあったとしても、落ち込むことを止めるための思考の柔軟性の開発です。

そして、落ち込むことが底を打ったとしてもより良い状態に持っていくために、自身の特性を生かして行動のエネルギーを生み出す能力の開発です。

▼レジリエンス研修については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒レジリエンス研修とは?実施で得られる効果と代表的な5つの要素

OJTとの連動体制

新入行員の成長には、OJTが不可欠です。実務を通して知識・スキルを習得させるためには、OJT担当者が新入行員へ密に関わり、学習を促進することが欠かせません。

最初新入行員は支店や職場と研修会場を行ったり来たりの日々が続きますが、その際に重要となるのがOJT担当者と新入行員のコミュニケーションです。

OJT担当者と新入行員のコミュニケーションのポイント:

|

上記のようなコミュニケーションは、多忙を極める現場では難しい側面もあるでしょう。そのため、OJT担当者と新入行員が落ち着いてコミュニケーションを取ることを目的に、両者の合同研修を実施することも効果的です。

その際には、OJT担当者と新入行員両者が同じ目線で話をするための、OJTチェックシートのような道具を使いながら、コミュニケーションを取ることをおすすめします。

▼OJTチェックシートを活用した、OJTの質を高める方法については以下で解説しています。

⇒【OJTチェックシートDL付】OJT活動の質を高める秘訣とは?ポイントを解説!

銀行の新入行員研修の効果を高める3つの実践テクニック

銀行の新入行員研修の効果を高めるためには、以下3つの実践テクニックを活用することをおすすめします。

- 個別学習を取り入れる

- アウトプットを重視する

- 新入行員同士のつながりを感じられるようにする

これらの実践テクニックを活用することで、新入行員の定着化と早期戦力化をより効果的に進めることができます。

個別学習を取り入れる

新入行員研修の効果を高めるための一つ目の実践テクニックは、個別学習を取り入れることです。

新入行員の学習速度や理解度には個人差があります。そのため、集合研修だけでなく個別学習の機会を設けることで、より効果的な教育が可能になります。

個別学習を効果的に取り入れるためのポイント:

|

銀行業務で必要な知識は非常に広く、深いものです。学習の遅れがあると新入行員の焦りにつながり、精神的にも悪影響を及ぼします。

上記のような個別学習を取り入れることにより、新入行員それぞれの成長をきめ細かくサポートすることができます。

アウトプットを重視する

新入行員研修の効果を高めるための二つ目の実践テクニックは、アウトプットを重視することです。新入行員は覚えなければならないことが多く、研修はインプット中心になりがちです。

しかし、インプットだけでは学んだ知識が定着しづらいです。アウトプットの機会を増やすことで知識定着を図ることができます。

アウトプット機会を創出するための具体的な方法は以下の通りです。

効果的なアウトプット機会の創出方法:

|

上記のように、知識のインプットだけでなく、学んだことを実践的にアウトプットする機会を多く設けることで、学習効果を高めることができます。

新入行員同士のつながりを感じられるようにする

新入行員研修の効果を高めるための三つ目の実践テクニックは、同期同士のつながりを感じられるようにすることです。同期入行の仲間との強いつながりは、モチベーションの維持と学習効果の向上に大きく貢献します。

以下のような施策を通じて、新入社員同士の関係構築を促進します。

つながりを感じられるようにするための主な施策:

|

このように、動画やデジタルでの学習・アウトプット・交流の場をつくることは、デジタルネーティブであるZ世代の新入行員に合わせた実践テクニックといえるでしょう。これらの実践テクニックを通じて、銀行の新入行員研修の効果を高めることが実現できます。

銀行の新入行員研修でデジタルツールを効果的に活用した支援事例

地方銀行 新入行員研修のケース

背景

- Withコロナ時代の中で集合研修ができなくなった

- 人事部のインストラクターが新入行員全員のメンターをつとめていたが、店舗配属後のフォローがうまくできていなかった

→学習プラットフォーム「UMU(ユーム)」を導入し、在宅研修中の新入行員同士の学ぶ環境を整備

新たな取り組み

- オンライン研修日誌で他の支店の同期と学び合う

従来の紙の新入行員日誌からオンライン(UMU)へ移行 - 自己紹介動画でオンライン絆づくり

なかなか対面で会うことのできない、同期同士の交流のきっかけに - 研修カリキュラムをUMU上に設計して導線整備

研修の事前・事後課題の配信やガイダンス資料の掲載、アンケートの集計

結果

Z世代に合わせた学習環境づくりで、「学習効果の高まり」と「オンライン上での他者とのつながり」に効果あり!

今回の取り組みによる効果として、大きくは下記の3つが得られました。

①人間関係の早期構築

オンライン上だけでも同期同士の絆づくりのきっかけになる仕組みができました。

新入行員は自己紹介動画などであらかじめ同期の顔や人となりを知った上で集合研修に参加していたため、例年より打ち解け合うのが速かったと感じています。

- 新入行員の声:

- 対面で会えなくても、同期が毎日頑張っている様子が分かったので自分のやる気につながった。

- オンライン研修ということで心配があったが、同期の顔と名前が一致できた。お互いの理解が深まった。

②オンラインとオフライン、プラットフォームの融合による学びの深化・進化

講義動画や研修の資料の掲載、振り返りなどのアウトプットをプラットフォームに残すことで、研修の内容をいつでも振り返れる環境ができました。これにより個々人のペースに合わせた学びが可能になり、学びの深化・進化につながりました。

また、事務局からこまめに受講生へアンケート調査を行ったことで、その後の研修に関する検討材料を集めることができました。

- 新入行員の声:

- 学習したことの整理やアウトプットにプラットフォームを使うことで、知識の定着化につながった。

- 好きな時間に過去の講義などを振り返ることができ、とても便利だった。

③行員のDXへの意識醸成

全行的にDX化を進めていますが、今回の取り組みがDX施策に対する姿勢を印象付ける施策の一つとなり、行内全体におけるデジタル化への意識醸成に効果があったと感じています。

銀行の新入行員研修には「UMU(ユーム)」が効果的!

銀行の新入行員研修には、ラーニングプラットフォーム「UMU(ユーム)」の活用が効果的です。

UMUを活用すれば、新入行員の即戦力化を促すオンボーディングプログラムの構築や、日々の学習環境づくりを実現することが可能です。

具体的には、新入行員の職場配属前の不安解消や、同期同士の情報や学びの共有、学習教材や日報のデジタル化などが実現可能です。

また、UMUにはインプット学習だけでなく、効果的なアウトプット学習ができる機能や、上司やOJTリーダーが関わりながら学習を進めていく機能があります。最新のAI機能も組み込まれており、Z世代の新入行員が学びやすく、これまでにない学習環境の創出に役立てます。

▼ UMUの魅力については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒UMUが通常のeラーニングよりも優れている点や魅力を紹介

▼ UMUの詳細については下記資料をご参考ください。

まとめ

【銀行版】新入行員研修まる分かりガイド!Z世代に合わせたプログラム設計を解説!について説明してきました。

- 銀行の新入行員研修の目的

- 銀行の新入行員研修で対応が求められている3つの変化

- 銀行の新入行員研修のカリキュラム作成

- 銀行の新入行員研修で取り入れたい3つのポイント

- 銀行の新入行員研修の効果を高める3つの実践テクニック

- 銀行の新入行員研修でデジタルツールを効果的に活用した支援事例

- 銀行の新入行員研修には「UMU(ユーム)」が効果的!

銀行の新入行員研修は、銀行の未来を担う人材を育成するための重要な取り組みです。

本記事で解説した内容を踏まえれば、効果的な新入行員研修プログラムの構築が可能です。

効果的な新入行員研修プログラムの構築と実施には、社会・顧客・新入行員それぞれの変化を踏まえた学習設計が必要です。

また、新入行員研修の目的は、新入行員の定着化と早期戦力化です。そのためには、正解のない時代の中で決められたことを決められた通りに実行する力と、自ら主体的に行動し、挑戦・学習する力の両方を新入行員に身に付けてもらうことが重要です。

具体的には、知識・スキル・考え方が重要となります。それぞれ、社会人として求められることと、銀行員として求められることを、網羅的に学習できるように研修カリキュラムを設計する必要があります。

銀行の新入行員研修で取り入れたい内容として重要となるのは、シミュレーション学習、レジリエンス研修、OJTとの連動体制構築です。

そして、進め方において特に重要なのは、まず一つ目は個別学習を取り入れて一人一人の学習速度に合わせた個別学習を取り入れることです。二つ目は、インプット過多にせず、アウトプットを重視したカリキュラム設計で知識・スキルの定着を図ることです。三つ目は、新入行員同士のつながりを感じられるようにすることです。

同期同士でお互いを気に掛け合い、学び合う環境をつくることが、効果的な学びにつながります。

また、Z世代の特性を考慮した学習方法の採用や、デジタルツールの効果的な活用も、現代の新入社員教育には欠かせない要素となっています。集合研修とオンライン学習を組み合わせたハイブリッド型の研修設計や、個別フォローの充実により、より効果的な教育が実現できます。

さらに、新入行員研修は実施して終わりではありません。実施後の評価と改善を通じて、継続的にブラッシュアップを図ることが重要です。新入行員からのフィードバックや、現場からの要望を取り入れながら、プログラムを進化させていくことで、より実効性の高い研修が実施可能となります。

LDcubeは、これまでのさまざまな新入社員育成の経験(集合研修、社内トレーナー養成、デジタル学習環境づくりなど)を踏まえ、最適な新入社員教育プログラムづくりの支援をしています。プログラムの無料デモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。