新入社員研修で(大人数対応もできる)研修会社を選ぶポイントとは?おすすめ2選も紹介

新入社員の研修を計画する際、多くの企業担当者が直面するのが「どの研修会社を選ぶべきか」という悩みです。特に、新入社員は社会人としての基礎を築く最初の段階にあり、その研修の質が将来の成長の礎となります。

しかし、単に実績のある会社を選べばいいというものではありません。実は、研修の成功を左右するのは、研修会社の提供する内容以上に、研修担当者の熱意であることが多いのです。熱意を持って研修に取り組むことで、受講者に対して情熱と知識がダイレクトに伝わり、より深い学びへとつながります。

優れた研修会社は、担当者の情熱や意図をしっかりと理解し、研修プログラムのカスタマイズや一緒に研修設計を行うサポート体制を提供しています。こうした会社とパートナーを組むことで、企業の文化や目的に沿った研修を作り上げることが可能になります。この共創のプロセスは、新入社員の心を動かし、彼らの成長を促す強力な助けとなります。

一方、研修を内製化することも将来的には見逃せない選択肢です。現場のニーズに即したカスタマイズが容易であり、社員自らが企業の価値観を体現しながら研修を行うことで、受講者はより一層の納得感と理解を得ることができます。

いずれの方法を選ぶにせよ、選択の基準は「新入社員の未来を見据えた継続的な成長支援」であるべきです。担当者の情熱が生かされ、これに応える研修会社との連携が、研修の成果を最大限に引き出す鍵となります。適切なパートナーを選び、すべての新入社員が次のステップへと羽ばたく準備を整えましょう。

▼2026年度新入社員研修に向けてのトレンドを解説しています。

▼新入社員研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼新入社員の育成については下記にまとめています。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)

目次[非表示]

- 1.新入社員研修で大切なのは研修会社ではなく担当者の情熱

- 2.新入社員研修では研修会社をうまく活用しよう

- 3.現代の新入社員研修で欠かせない要素

- 4.新入社員研修で研修会社を選ぶポイント

- 4.1.講師の年齢層や経験

- 4.2.研修プログラムの特徴

- 4.3.カスタマイズの可否

- 4.4.研修前後の関わりの有無

- 4.5.オンライン学習の有無

- 4.6.効果測定の有無

- 4.7.実績の数

- 5.新入社員研修で大人数対応の研修会社を選ぶポイント

- 5.1.講師の数と契約形態

- 5.2.研修運営体制

- 5.3.プログラム運営の工夫

- 6.新入社員研修を研修会社に依頼する範囲

- 6.1.社会人としての心構え

- 6.2.ビジネスマナー・仕事の進め方などの汎用的な内容

- 6.3.コミュニケーションなどの汎用的なスキル

- 6.4.自社固有の内容は内製化

- 7.新入社員研修を研修会社に依頼するメリット

- 7.1.専門家による研修で安心できる

- 7.2.研修実施における労力の効率化

- 8.新入社員研修を研修会社に依頼するデメリット

- 8.1.一定の費用がかかる

- 8.2.自社の文化にフィットしないリスク

- 9.将来的に新入社員研修は研修会社に依存せず内製化しよう

- 10.新入社員研修の支援事例

- 11.新入社員研修のおすすめ研修会社2選

- 12.まとめ:新入社員研修には情熱に応えてくれる研修会社を選ぼう

新入社員研修で大切なのは研修会社ではなく担当者の情熱

新入社員研修を行う際に重要なのは研修会社ではなく、研修を担当する担当者の情熱です。すべてはここが起点となります。

担当者の情熱は受講者に伝わる

新入社員研修の成果を左右する最大の要因は、研修担当者の「情熱」です。どんなに優れた研修プログラムでも、担当者の熱意がなければ受講者の心には響きません。新入社員は社会人としての第一歩を踏み出すタイミングであり、不安や緊張を抱えています。

そのような状況で、担当者が真剣に向き合い、心を込めて研修を運営することで、受講者は安心感を得て、学びに前向きになります。逆に、担当者が形式的に研修を進めるだけでは、受講者のモチベーションは上がらず、学習効果も低下します。

例えば、ある企業では、研修担当者が自らの社会人経験を交えながら講義を行い、受講者との対話を重視した結果、受講者からは「担当者の熱意が伝わってきた」「自分も頑張ろうと思えた」といった声が多く寄せられました。

つまり、研修の成功には、担当者の情熱が不可欠です。受講者の心に火を灯すのは、マニュアルではなく、担当者の想いなのです。

担当者の情熱に応えてくれる会社を選ぼう

研修会社を選ぶ際は、担当者の情熱に共鳴し、柔軟に対応してくれるパートナーを選ぶことが重要です。研修会社の規模や実績だけで選ぶと、画一的なプログラムに終始してしまうことがあります。

一方で、担当者の想いや目的を理解し、共に研修を設計してくれる会社であれば、より効果的な研修が実現できます。研修は「共創」のプロセスであり、情熱を共有できる関係性が成果につながります。

ある企業では、担当者が「自社の文化に合った研修をしたい」と希望したところ、研修会社がその意図をくみ取り、オリジナルセッションを開発しました。その結果、受講者の満足度や理解度が高まりました。

研修会社選びは、担当者の情熱を生かせるかどうかが鍵です。情熱に応えてくれる会社こそが、真のパートナーとなり、研修の成功を支えてくれます。

新入社員研修では研修会社をうまく活用しよう

新入社員研修は1カ月以上にわたり展開することも多く、大きな労力がかかります。そのため、研修会社をうまく活用し、リソース不足を補っていくことがポイントです。

まずは年間通じた学習環境を整える

新入社員研修は単発のイベントではなく、年間を通じた学習環境の整備が重要です。継続的な学びの場を設けることで、成長のスピードと質が大きく変わります。新入社員は入社直後から多くの知識やスキルを吸収する必要がありますが、1回の研修だけでは定着しづらく、現場での活用も限定的です。

年間を通じていつでも学べる環境があれば、理解の深まりと実践力の向上が期待できます。また、定期的な振り返りやフォローアップを通じて、学びを習慣化することが可能になります。

ある企業では、入社後3カ月・6カ月・1年といった節目に研修を設け、eラーニングやオンラインフォロー研修を組み合わせた学習環境を整備しました。その結果、社員の学習行動が促進され、早期戦力化にもつながりました。

新入社員の成長を支えるには、年間を通じた学習設計が不可欠です。まずは継続的な学びの仕組みを整えることから始めましょう。

基本的には担当者が研修を組み立て運営する

新入社員研修は、企業の文化や方針を反映させるためにも、社内の担当者が中心となって設計・運営することが基本です。研修は単なる知識の伝達ではなく、企業の価値観や行動指針を伝える重要な機会です。

社内の担当者が自社の状況や課題を踏まえて研修を設計することで、より実践的で現場に即した内容になります。また、担当者が直接関わることで、受講者との信頼関係も築きやすくなります。

ある企業では、人事担当者が現場のマネジャーと連携しながら研修を設計し、自社の事例や業務に即した演習を取り入れたことで、受講者の理解度が高まりました。

新入社員研修は、企業の想いを伝える場でもあります。だからこそ、担当者が主体的に設計・運営することが重要です。

リソース不足を補うために研修会社を活用する

社内だけでは対応しきれない部分は、研修会社をうまく活用することで、質の高い研修を実現できます。新入社員研修には、設計・運営・講師・教材作成など多くのリソースが必要です。特に人事部門が少人数の場合、すべてを内製するのは困難です。

研修会社を活用すれば、専門的なノウハウや運営支援を得られ、担当者は本来の企画やフォローに集中できます。また、外部の視点を取り入れることで、研修の質も向上します。

ある企業では、導入研修の一部を外部の研修会社に委託し、社内ではフォローアップや上司やOJTリーダーの巻き込みに注力しました。結果として、研修の運営負荷を軽減しながらも、効果的なフォローができるようになり、受講者の満足度も高まりました。

リソースが限られている場合は、研修会社の力を借りることが賢明です。自社の目的に合った形で外部パートナーを活用しましょう。

現代の新入社員研修で欠かせない要素

現代では学び方に大きな変化が出てきています。現代の新入社員研修で欠かせない要素について解説します。

デジタル学習環境の整備(いつでもどこでもスマホで学べる環境)

現代の新入社員研修では、スマホやPCで、いつでもどこでも学べる「デジタル学習環境」の整備が欠かせません。新入社員は業務に慣れるまでの間、時間や場所に制約がある中で学習する必要があります。

従来の集合研修だけでは、タイミングや理解度に個人差が出てしまいます。デジタル環境が整っていれば、通勤時間や空き時間を活用して自分のペースで学習でき、学びの継続性が高まります。

ある企業では、スマホ対応のeラーニングシステムを導入し、動画やクイズ形式の教材を提供しています。社員は業務の合間に学習を進められ、学習コースの完了率が大幅に向上しました。特に都市部の社員からは「通勤時間に学べるのが便利」と好評でした。

新入社員研修の効果を高めるには、いつでもどこでも学べるデジタル環境の整備が不可欠です。スマホ対応の学習設計が、現代の研修成功の鍵となります。

定期的なアウトプット学習(理解度クイズでの想起練習)

新入社員研修では、インプットだけでなく「アウトプット学習」を定期的に取り入れることが重要です。特に理解度クイズによる想起練習が効果的です。人は学んだことを思い出すことで記憶が定着します。

アウトプットを通じて「自分が何を理解しているか」「どこが曖昧か」を確認できるため、学習の質が高まります。クイズ形式での想起練習は、負担が少なく、ゲーム感覚で取り組めるため継続しやすいのもメリットです。

ある企業では、研修後に毎日1回の理解度クイズを配信し、受講者はスマホで回答、結果に応じて間違えた問題が「マイ問題集」に自動で追加される仕組みを導入しました。その結果、知識の定着率が向上し、現場での応用力も高まったという例があります。

アウトプット学習は、記憶の定着と理解の深化に不可欠です。理解度クイズを活用した想起練習を、研修設計に組み込みましょう。

細かなリマインドとフォロー

新入社員研修では、学習の継続を促すために「細かなリマインドとフォロー」が欠かせません。新入社員は業務に追われる中で、研修で学んだこと、実践しようと思ったことを忘れてしまうことがあります。

定期的なリマインドやフォローがあることで、学習の習慣化が進み、研修内容の定着にもつながります。また、フォローを通じて「見守られている」という安心感が生まれ、学習への意欲も高まります。

ある企業では、学習プラットフォームを活用し、定期的に「行動変容につなげるための行動チェックリスト」を自動配信しています。受講者からは「チェックリストに回答することで意識することができた」「忘れずに取り組めた」との声が寄せられました。

研修の効果を最大化し、学んだことを職場で実践するには、細やかなリマインドとフォローが不可欠です。受講者の行動を支える仕組みを整えましょう。

学習行動のデータ取得と活用

新入社員研修の質を高めるには、学習行動の「データ取得と活用」が重要です。誰がいつ、どのコンテンツをどれだけ学習したかというデータを取得することで、理解度や習熟度を可視化できます。

これにより、個別のフォローや研修内容の改善が可能になります。データに基づいた運営は、感覚ではなく根拠ある育成施策を実現します。

ある企業では、LMS(学習管理システム)を活用して学習行動のデータを取得し、進捗が遅れている社員には個別メッセージを送り、理解度クイズの正答率の低い社員にはフォローコンテンツを提供するなど、パーソナライズされた対応を行いました。その結果、全体の学習進捗度が向上しました。

学習行動のデータは、研修の質を高めるための貴重なデータです。データを活用した運営が、現代の新入社員研修には欠かせません。

新入社員研修で研修会社を選ぶポイント

新入社員研修で研修会社を選定する際に見ておくべきポイントを紹介します。

講師の年齢層や経験

研修会社を選ぶ際は、講師の年齢層や経験が新入社員に合っているかを確認することが重要です。新入社員は社会人経験が浅いため、講師との距離感や共感性が研修の理解度や満足度に大きく影響します。

若手講師は親近感を持たれやすく、ベテラン講師は信頼感を与えやすいなど、年齢層によって伝え方や受け止め方が異なります。また、講師の現場経験が豊富であれば、実践的なアドバイスやリアルな事例を交えた研修が可能になります。

ある企業では、20代後半の若手講師を起用したことで、新入社員が積極的に質問しやすくなり、研修後のアンケートでも「話しやすかった」「自分の悩みに寄り添ってくれた」と高評価を得ました。

講師の年齢層や経験は、研修の雰囲気や成果に直結します。新入社員に合った講師を提供できる研修会社を選びましょう。.

研修プログラムの特徴

研修会社を選ぶ際は、提供される研修プログラムの特徴をしっかり比較することが大切です。新入社員研修には、ビジネスマナー、コミュニケーション、ロジカルシンキングなど多様な要素が求められます。

プログラムが網羅的かつ体系的に設計されているか、または自社の育成方針に合っているかを確認することで、研修の効果を最大化できます。さらに、演習やグループワークの有無など、学習スタイルも重要な判断材料です。

ある企業では、AIによるロープレ中心のプログラムを選択したことで、新入社員の実践力が高まり、現場配属後の業務適応がスムーズになりました。

研修プログラムの内容と構成は、成果に直結します。自社の目的に合った特徴を持つ研修会社を選びましょう。

カスタマイズの可否

自社の課題や文化に合わせて研修内容をカスタマイズできるかどうかは、研修会社選びの重要なポイントです。画一的な研修では、自社の業務や価値観にフィットしない可能性があります。

カスタマイズが可能であれば、現場の課題や育成方針に沿った内容に調整でき、受講者の納得感や実践力が高まります。また、企業独自の事例や用語を取り入れることで、研修のリアリティーも向上します。

ある企業では、営業職向けに自社商品を題材にしたロープレを組み込んだ研修を実施したところ、受講者の理解度が深まり、配属後の成果にもつながりました。

カスタマイズ対応は、研修の効果を高める鍵です。柔軟に設計できる研修会社を選びましょう。

研修前後の関わりの有無

研修会社が研修前後にどれだけ関わってくれるかは、研修の成果を左右する重要な要素です。研修前のヒアリングや設計支援、研修後の振り返りやフォローアップがあることで、研修の目的が明確になり、学習の定着率も高まります。

単発の研修ではなく、継続的な関わりがあることで、担当者との連携も深まり、より効果的な育成が可能になります。

ある企業では、研修後に1カ月後のフォロー面談を実施し、受講者の行動変容度合いを確認し、フォローアップ施策を展開したことで、現場での実践につながりました。

研修会社の関わり方は、研修の質に直結します。研修前後の支援が充実している会社を選びましょう。

オンライン学習の有無

オンライン学習に対応しているかどうかは、研修会社選びの現代的な必須条件です。働き方の多様化により、集合研修だけでは対応しきれないケースが増えています。

オンライン学習が可能であれば、遠隔地の社員も同じ内容を受講でき、学習の機会を均等に提供できます。また、オンデマンド型であれば、受講者のペースに合わせた学習も可能です。

ある企業では、オンライン研修を組み合わせたことで、春先ではなく秋に提供した方が良い内容などは、オンラインでタイムリーに提供できるようになり、研修全体の効果性と効率が高まりました。

オンライン対応は、効果的な研修運営に不可欠です。オンライン学習の有無を必ず確認しましょう。

効果測定の有無

研修の成果を可視化するためには、効果測定の仕組みがある研修会社を選ぶことが重要です。研修は実施するだけでは意味がなく、受講者がどれだけ理解し、行動に移せたかを確認する必要があります。効果測定があれば、研修の改善や次回へのフィードバックが可能になり、継続的な育成につながります。

ある企業では、研修後に理解度テストと行動変容アンケートを実施することで、行動変容を促しながら、研修についての反応を分析し、次年度の研修設計に活用することで、年々研修の質が向上しています。

効果測定は、研修の価値を高めるための必須要素です。効果を可視化できる研修会社を選びましょう。

実績の数

研修会社の実績数は、信頼性と安心感を判断する上での重要な指標です。多くの企業で導入されている研修会社は、さまざまな業種や規模に対応した経験があり、柔軟な対応力が期待できます。また、実績が豊富であれば、トラブル対応や運営ノウハウも蓄積されており、安心して任せることができます。

実績の数は、研修会社の信頼性を示す重要な指標です。導入事例が豊富な会社を選びましょう。

新入社員研修で大人数対応の研修会社を選ぶポイント

新入社員研修を大人数で実施する場合には、前項の見ておくべきポイントに加え、下記のポイントも確認しておきましょう。

講師の数と契約形態

大人数の新入社員研修を成功させるには、講師の数と契約形態が安定している研修会社を選ぶことが重要です。受講者が多い場合、講師の人数が不足すると、グループワークや個別対応が不十分になり、研修の質が低下します。

また、研修講師が正社員でなく業務委託の講師であるなど、 契約形態が不安定な業務委託中心の会社では、講師の質や対応力にばらつきが出る可能性があります。

正社員講師や長期契約の講師が多い会社であれば、研修の品質が安定し、企業文化や目的に沿った指導が期待できます。

ある企業では、300名規模の新入社員研修を実施するに当たり、正社員講師を10名以上配置できる研修会社を選定しました。講師全員が事前に企業理解を深めた上で研修に臨み、受講者の満足度が非常に高かったという結果が得られました。

講師の数と契約形態は、大人数研修の成否を左右します。安定した講師体制を持つ研修会社を選びましょう。

研修運営体制

大人数研修では、講師だけでなく、運営スタッフやサポート体制が整っている研修会社を選ぶことが重要です。受講者が多いと、進行管理、トラブル対応など、運営面での負荷が大きくなります。

研修会社に専任の運営スタッフがいることで、研修担当者の負担を軽減し、スムーズな進行が可能になります。また、複数会場やオンラインとのハイブリッド開催にも柔軟に対応できる体制があると安心です。

ある企業では、10クラスで同時開催する新入社員研修を実施する際に、研修会社が講師の他に運営管理者を配置し、進行状況やトラブル対応を一括管理したことで、担当者は安心して進行を見守ることができました。

研修運営体制の充実は、大人数研修の成功に不可欠です。講師だけでなく、運営支援が手厚い研修会社を選びましょう。

プログラム運営の工夫

大人数の新入社員研修では、受講者の集中力と参加意欲を維持するための「プログラム運営の工夫」ができる研修会社を選ぶことが重要です。

人数が多いと、受講者が受け身になりやすく、学習効果が下がるリスクがあります。グループ分けやローテーション、インタラクティブな演習、リアルタイムのフィードバックなど、参加型の仕掛けを取り入れることで、個々の学びを深めることができます。こうした工夫ができる研修会社は、経験とノウハウが豊富である証です。

ある企業では、200名の新入社員を10名ずつのグループに分け、グループ内で役割分担を行い、研修運営の一端を担ってもらいました。具体的には資料は講師が配布するのではなく、各グループ内の資料配布の役割を担う人が資料を取りに行って、グループ内に配布するなどです。

大人数でも一人一人が主体的に学べるような運営の工夫ができる研修会社を選ぶことが、研修の成功につながります。

新入社員研修を研修会社に依頼する範囲

新入社員研修を研修会社に依頼する際の依頼の範囲について紹介します。なんでも依頼するのが良いというわけではありません。

社会人としての心構え

新入社員研修において「社会人としての心構え」は、研修会社に依頼するのに適した内容です。社会人としての基本的な姿勢や考え方は、どの業界・職種にも共通する普遍的なテーマです。

外部の研修会社は、これまでの豊富な実績をもとに、社会人としての責任感、主体性、報連相の重要性などを体系的に伝えるノウハウを持っています。第三者の視点から伝えることで、受講者の納得感も高まりやすくなります。

ある企業では、社会人の心構えをテーマにした外部講師による研修を実施しています。「学生と社会人の違い」や「仕事に向き合う姿勢」などを具体的な事例とともに学ぶことで、新入社員の意識が大きく変化し、研修後の行動にも良い影響が見られました。

社会人としての心構えは、外部の専門家に任せることで、客観性と説得力のある研修が実現します。研修会社の活用を検討しましょう。

ビジネスマナー・仕事の進め方などの汎用的な内容

ビジネスマナーや仕事の進め方などの汎用的な内容は、研修会社に依頼することで効率的かつ質の高い研修が可能になります。名刺交換、電話応対、メールの書き方、PDCAなどの基本的なビジネスマナーや仕事の進め方は、どの企業でも共通する内容です。

研修会社はこれらを体系化したプログラムを持っており、実践的な演習やフィードバックを通じて、短期間で習得させることができます。社内で一から教えるよりも、専門的なノウハウを活用する方が効果的です。

ある企業では、ビジネスマナー研修を外部に委託し、ロープレやグループワークを通じて、受講者が自信を持って現場に出られるようになりました。担当者からは「社内で教えるよりも効率的だった」との声がありました。

汎用的な内容は、研修会社の専門性を生かすことで、質と効率の両立が可能です。積極的に外部委託を検討しましょう。

コミュニケーションなどの汎用的なスキル

コミュニケーションなどの汎用的なスキル研修は、研修会社に依頼することで、体系的かつ実践的な学びが得られます。新入社員にとって、上司・同僚・顧客との円滑なコミュニケーションは業務遂行の基本です。

しかし、コミュニケーションスキルは感覚的なものではなく、理論と実践を通じて身に付ける必要があります。研修会社は、コミュニケーションスキルを体系的に教えるプログラムを持っており、演習を通じて実践力を高めることができます。

ある企業では、外部講師によるコミュニケーション研修を実施し、ロープレやフィードバックを通じて、受講者の自己理解と他者理解が促進され、相手に合わせたやり取りができるようになり、現場での報連相の質が向上しました。

コミュニケーションスキルは、外部の専門家による指導で効果的に習得できます。研修会社の活用を積極的に検討しましょう。

自社固有の内容は内製化

自社の文化や業務に関する固有の内容は、社内で内製化して研修を行うべきです。企業理念、事業内容、業務フロー、社内ルールなどは、外部の研修会社では十分に理解しきれない部分があります。

これらは自社の価値観や働き方に直結するため、社内の担当者が直接伝えることで、受講者の理解と納得感が深まります。また、現場の社員が登壇することで、リアルな声を届けることができ、研修の説得力も増します。

ある企業では、事業理解や社内制度に関する研修を人事と現場の若手社員が共同で実施しています。新入社員からは「会社のことがよく分かった」「現場の話がリアルで参考になった」と好評でした。

自社固有の内容は、社内で伝えることで、企業文化の浸透と理解が深まります。外部と内製のバランスを意識した研修設計が重要です。

新入社員研修を研修会社に依頼するメリット

新入社員研修を研修会社に依頼することにはいくつかのメリットがあります。ポイントを解説します。

専門家による研修で安心できる

新入社員研修を研修会社に依頼する最大のメリットは、専門家による質の高い研修を安心して任せられる点です。研修会社には、教育設計やファシリテーションに長けたプロフェッショナルが在籍しており、受講者の理解度や反応を見ながら柔軟に進行するスキルを持っています。

特に新入社員研修では、社会人としての基礎を身に付ける重要な時期であるため、経験豊富な講師による指導は、受講者の成長に大きな影響を与えます。また、第三者の立場から伝えることで、社内では伝えにくい内容も受け入れられやすくなります。

ある企業では、外部講師による「社会人としての心構え」研修を導入し、講師の豊富な事例と的確なフィードバックにより、新入社員の意識が大きく変化し、研修後のアンケートでも「社会人としての自覚が芽生えた」との声が多数寄せられました。

専門家による研修は、内容の質と受講者の納得感を高める大きな要素です。安心して任せられる研修会社の活用は、効果的な新入社員育成に直結します。

研修実施における労力の効率化

研修会社に依頼することで、研修実施にかかる社内の労力を大幅に削減できます。新入社員研修は1カ月以上行われることも多く、そのすべてを社内の担当者で運営するには多大な労力がかかります。

研修会社に一部の研修を依頼することで、担当者は社内でしかできない研修の運営に集中できます。新入社員研修の準備・運営には、テーマごとにプログラム設計、資料作成、講師手配、会場準備、進行管理など多くの工数が発生します。

これらをすべて社内で対応するのは、特に人事部門にとって大きな負担です。研修会社に依頼すれば、テーマごとにこれらの業務を一括して任せることができ、担当者は研修の目的設計やフォローアップなど、より効果を高めるための業務に注力できます。

研修会社の活用は、単なる外注ではなく、社内リソースの最適化を実現する手段です。限られた時間と人員を有効活用するためにも、研修会社の力を借りることは大きなメリットとなります。

新入社員研修を研修会社に依頼するデメリット

新入社員研修を研修会社に依頼するにはメリットがある一方で、デメリットも存在します。代表的なデメリットを紹介します。

一定の費用がかかる

研修会社に新入社員研修を依頼する場合、一定の費用が発生するため、予算面での検討が必要です。外部の研修会社を利用する場合、講師料・教材費・運営費などがかかります。

特に大人数の研修やカスタマイズ対応を求める場合は、費用が高額になることもあります。社内で内製化すればコストを抑えられる可能性がありますが、専門性や運営の手間を考慮すると、費用対効果のバランスを見極めることが重要です。

研修会社の活用にはメリットが多い一方で、費用面の負担も伴います。予算に応じた設計や、内製との併用を検討することが賢明です。

自社の文化にフィットしないリスク

研修会社に依頼する際、自社の文化や価値観に合わない内容になるリスクがある点に注意が必要です。研修会社は汎用的なプログラムを提供することが多く、企業ごとの文化や業務特性を十分に理解していない場合、受講者にとって「自分ごと化」しづらい研修になる可能性があります。

特に新入社員にとっては、企業文化の理解も大事な要素となるため、研修内容が自社の文化にフィットしていないと、混乱を招くこともあります。研修会社のプログラムが自社文化にフィットしないリスクは、見過ごせません。事前のすり合わせや、必要に応じたカスタマイズを行うことが重要です。

将来的に新入社員研修は研修会社に依存せず内製化しよう

新入社員研修を研修会社に依頼するのも選択肢の一つですが、将来的には内製化を目指すことをおすすめします。そのポイントを紹介します。

内製化のメリット

新入社員研修を内製化することで、自社の文化や方針に合った、より実践的で効果的な研修を実現できます。研修会社に依頼する場合、どうしても汎用的な内容になりがちです。

一方、内製化することで、自社の業務内容や価値観、求める人材像に即したオリジナルの研修を設計できます。また、現場社員が講師として関わることで、リアルな経験や期待を直接伝えることができ、新入社員の理解や納得感が高まります。さらに、外部委託に比べてコストを抑えられる点も大きなメリットです。

ある企業では、内製化により現場社員が講師を務めるスタイルに変更しました。実際の業務に即した内容を盛り込んだことで、新入社員の現場適応が早まり、配属後のパフォーマンス向上にもつながりました。

内製化は、自社に最適化された研修を実現し、コスト削減や現場との連携強化にもつながります。将来的には内製化を視野に入れることが、持続可能な人材育成の鍵となります。

内製化の方法

新入社員研修を内製化するには、段階的に準備を進め、社内のリソースとノウハウを蓄積していくことが重要です。いきなりすべてを内製化するのは難しいため、まずは一部の研修からスタートし、徐々に範囲を広げていくのが現実的です。

例えば、「自社の事業理解」や「社内ルールの説明」など、社内でしか伝えられない内容から始め、次第にビジネスマナーやコミュニケーション研修も内製化していく方法があります。また、社内講師の育成や、eラーニングの活用も効果的です。

ある企業では、「自己理解とコミュニケーション」の研修を内製化し、次年度にはOJTトレーナー向けの育成プログラムを内製化しました。そして、新入社員とOJTリーダーとのペアリング研修なども実施し、社員の定着率向上などにつなげています。

内製化は一朝一夕には実現できませんが、段階的に進めることで、企業独自の強みを生かした研修体制を構築できます。将来を見据えた育成戦略として、今から準備を始めましょう。

新入社員研修の支援事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース

【背景】

Withコロナ時代の中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションを図りたい。

【新たな取り組み】

|

【結果】

受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍に入った2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

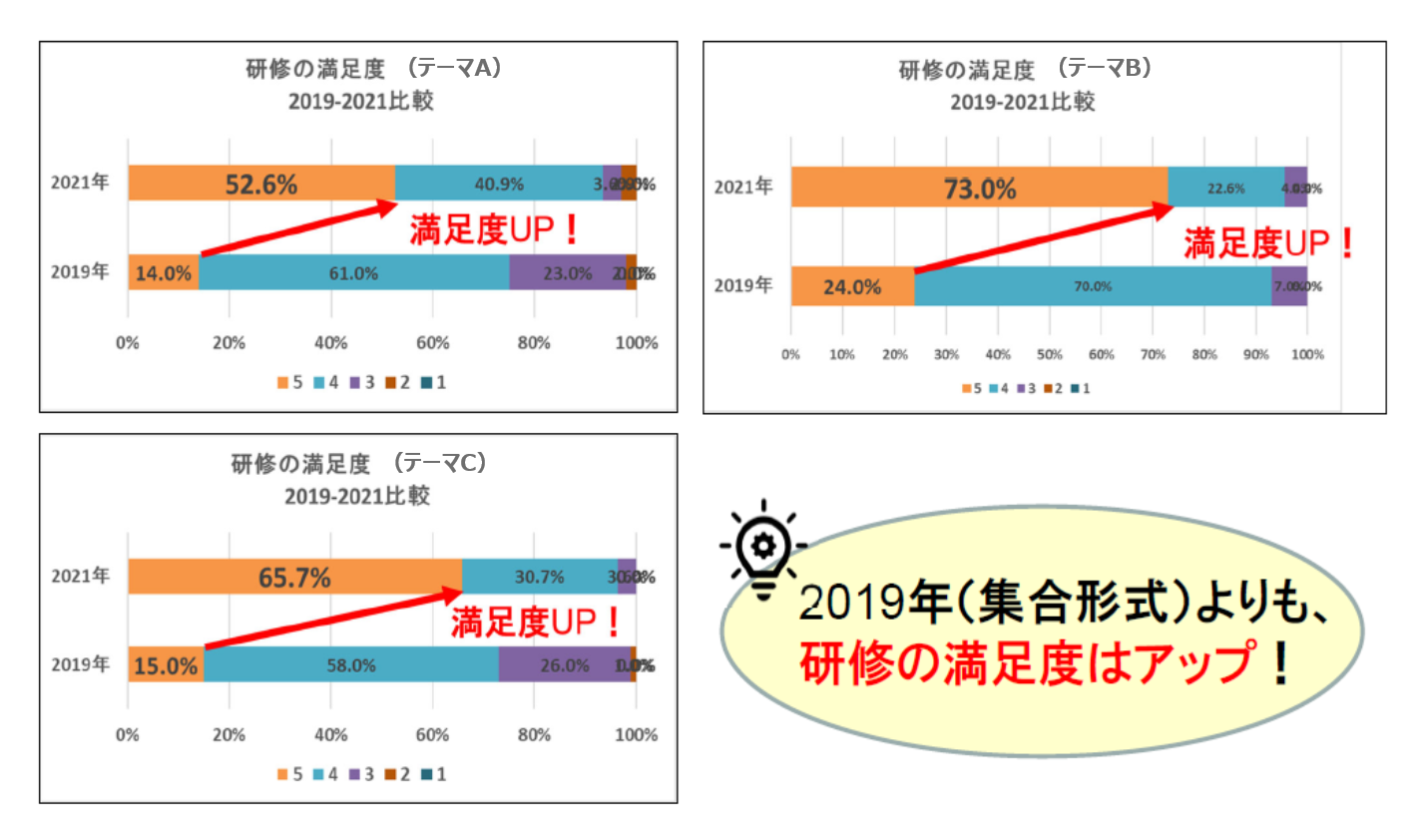

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から効果測定しています。 新人研修の満足度アンケート結果 2019年度と2021年度の、研修満足度のアンケートデータの比較満足度を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4をつける人がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5をつける方がボリュームゾーンとなりました。

受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。 また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

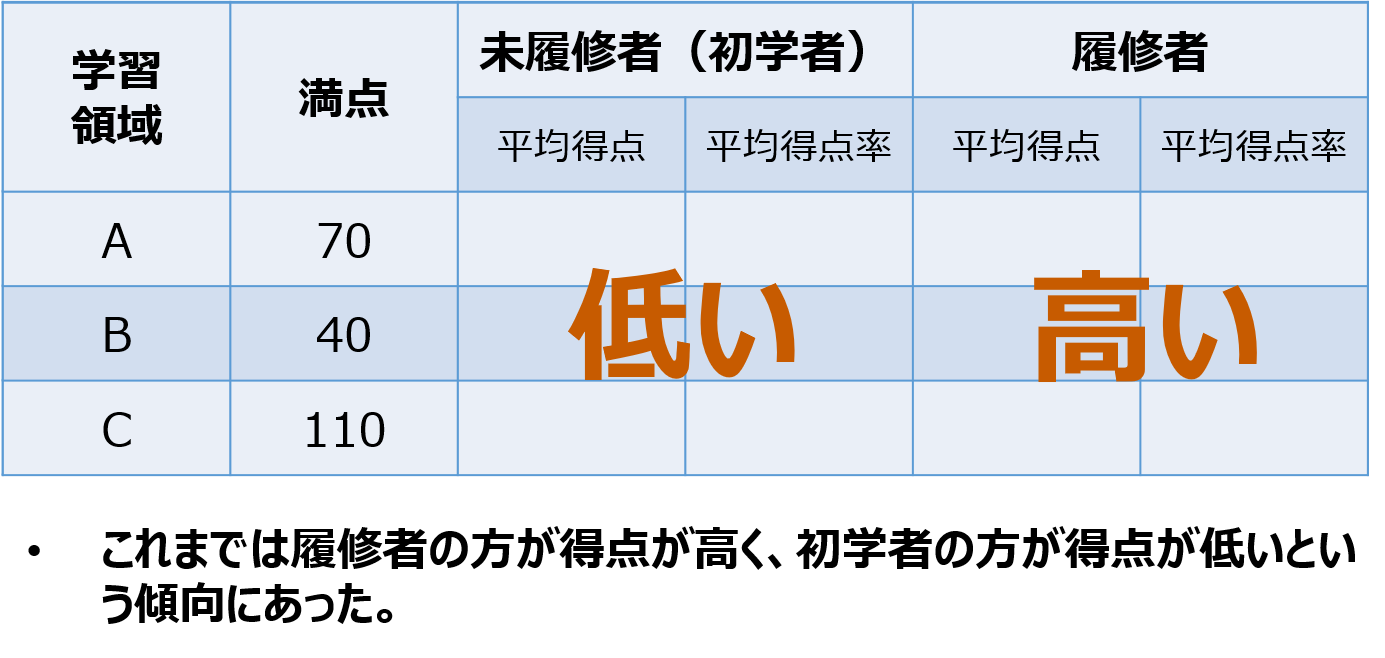

初学者と履修者で試験結果を比べている図 新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。 2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

今回のケースの場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

|

※上記について、ラーニングプラットフォームUMU(ユーム)を活用して展開カリキュラムの効果測定をしたところ、受講者の満足度、理解度ともに良い結果を得ることができ、上記のカリキュラムが効果的であるということを証明することができました。

(出典:新入社員研修のカリキュラム作成!効果を最大化するポイントを紹介)

▼新入社員研修における動画活用については下記で解説しています。併せてご覧ください。

⇒新入社員研修で動画を活用するメリット|教材の形式や特徴を解説!

新入社員研修のおすすめ研修会社2選

学習環境づくりと内製化ならLDcube

新入社員研修を自社に合わせて設計し、将来的な内製化も視野に入れるなら、LDcubeの活用がおすすめです。LDcubeは、学習設計やラーニングデザインに強みを持つ研修会社で、単なる研修提供にとどまらず、企業の育成戦略に合わせた「学習環境づくり」を支援してくれます。

特に、社内講師の育成や研修の内製化支援に力を入れており、研修の外注依存から脱却したい企業にとって理想的なパートナーです。eラーニングやハイブリッド型研修にも対応しており、柔軟な設計が可能です。

ある企業では、LDcubeの支援を受けて新入社員研修を再構築しました。社内講師の育成と、オンライン・集合研修の組み合わせにより、研修の質と運営効率が向上しました。担当者からは「自社に最適化された研修が実現できた」と高評価を得ています。

LDcubeは、学習環境の整備から内製化支援まで一貫して対応できる研修会社です。自社らしい育成を目指す企業にとって、非常に頼れる存在です。

▼LDcubeの新入社員研修を詳しく知るならこちら!

大人数での集合研修ならビジネスコンサルタント

大人数の新入社員研修を集合形式で効率よく実施したい企業には、株式会社ビジネスコンサルタントが最適です。ビジネスコンサルタントは、60年以上の実績を持つ老舗の研修会社で、大規模研修の運営ノウハウが豊富です。複数名の正社員講師による同時進行や、全国拠点での同時開催にも対応可能で、受講者数が多くても質を落とさずに研修を提供できます。また、研修運営体制が整っており、担当者の負担を軽減できる点も魅力です。

ある企業では、5クラスで同時に新入社員研修を実施しました。ビジネスコンサルタントの講師陣が連携し、各クラスの講師と運営管理者による運営で、統一された進行と高品質な研修を実現しました。受講者からは「一体感があり、安心して参加できた」との声が寄せられました。

大人数対応の集合研修を検討している企業には、ビジネスコンサルタントの豊富な実績と運営力が頼りになります。効率と品質を両立したい企業におすすめです。300名や500名といった大人数での新入社員研修を正社員講師陣で展開できる数少ない企業です。

▼ビジネスコンサルタントの新入社員研修を詳しく知るならこちら!

まとめ:新入社員研修には情熱に応えてくれる研修会社を選ぼう

新入社員研修で(大人数対応もできる)研修会社を選ぶポイントとは?おすすめ2選も紹介!について解説してきました。

新入社員研修で大切なのは研修会社ではなく担当者の情熱

新入社員研修では研修会社をうまく活用しよう

現代の新入社員研修で欠かせない要素

新入社員研修で研修会社を選ぶポイント

新入社員研修で大人数対応の研修会社を選ぶポイント

新入社員研修を研修会社に依頼する範囲

新入社員研修を研修会社に依頼するメリット

新入社員研修を研修会社に依頼するデメリット

将来的に新入社員研修は研修会社に依存せず内製化しよう

新入社員研修の支援事例

新入社員研修のおすすめ研修会社2選

新入社員研修の成功は何よりも担当者の情熱にかかっています。どんなに優れた研修プログラムや研修会社を選んだとしても、人の心に響き、行動を変えるベースとなるのは、熱意ある担当者の存在です。なぜなら、新入社員たちは初めての社会人経験に戸惑いを抱え、その不安を解消しようとしているからです。担当者が心から向き合い、真剣にその成長を願うことが、受講者のモチベーションを高め、学びの場の充実へとつながるのです。

一方で、研修会社を選ぶ際には、その提供プログラムが自社の文化や課題に即しているかを確認することが重要です。画一的なプログラムではなく、担当者の意図をくみ取り、カスタマイズや共創によってオリジナルの研修を提供できるパートナーを見つけることで、より実効性のある研修が可能になります。また、研修は単発のイベントではなく、年間を通じた計画性を持ち、継続的な学習環境を整備することが重要だということも 忘れてはなりません。

デジタル学習環境の整備、アウトプット学習の導入、そして学習行動データの活用は、新入社員を効果的に育成するための重要な要素です。これらを活用することで、学びの場をより一層効果的なものへと進化させられます。重要なのは、内製と外部のリソースを適切に組み合わせることです。リソースが不足する場面では、外部の専門家の力を借りることも有効な選択です。

重要なのは、担当者の情熱が受講者に伝わり、新入社員の成長へとつなげることです。情熱を形にして研修効果を最大化するためには、適切なパートナー選びが不可欠となります。

LDcubeはデジタル学習環境の整備はもちろん、グループ会社の株式会社ビジネスコンサルタントと連携した、複数の外部講師による品質の揃った集合研修の実施も可能です。加えて、社内トレーナーの養成支援や教材提供、研修の効果を高めるため学習設計などトータルにご支援します。無料での相談会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼新入社員育成については下記にまとめました。こちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。