【キーワード】人材育成担当者が知っておくべき学びのトレンド

2019年以降、働き方改革関連法案が施行されて以降、さまざまな企業で長時間労働の是正や、多様で柔軟な働き方の実現を目指した業務改善が行われるようになりました。

それに伴い、「自身の仕事に精いっぱいでOJTに時間が割けない」「現場が忙しすぎて、研修に人を参加させられない」など人材育成について課題が明確になり、改革を迫られるようになりました。

そして、そのような中コロナ禍の影響により、教育の分野にもオンライン化の波が押し寄せました。

しかし、急対応を求められたこともあり、DXではなく集合研修をそのままオンライン研修に置き換えただけで終わってしまっているケースが多いのではないでしょうか。

学習の分野にDXを取り入れることは、既存の人材育成についての課題を解決できるだけでなく、会社の生産性 向上に大きく貢献できる可能性を秘めています。

今回はそのような「学びのDX」の成功に必要な5つのキーワードを紹介いたします。

▼人材育成についての調査レポートについては下記で詳しく解説しています。

- 【調査レポート速報!】「新人・若手の定着~育成戦略」に関する調査結果を公開!

- 【調査レポート速報!】「社内研修・研修内製化の実態と課題」に関する調査結果を公開!

- 【調査レポート速報!】(2年目)ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査の結果を公開!

- 【調査レポート速報!】「人材のレジリエンス向上の取り組み」に関する調査結果を公開!

▼その他人材育成についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

- 大注目の人材育成トレンドを紹介!企業の人事担当者必見!

- 人材育成で大切なこと!新時代の課題と成功のポイントなどを解説!

- 人材育成のフレームワーク7選!実践の重要ポイントや事例を解説!

- 企業の人材育成における課題とは?「前年踏襲」から抜け出す解決策やポイントを解説!

- 人材育成の事例13選!有名企業からスタートアップまで成功施策まとめ

- 人材育成マネジメントとは?組織と人材の成長に必要な戦略的アプローチを解説!

- 人材育成のトレーナー認定資格とは?養成講座や研修を紹介!

目次[非表示]

押さえておきたい人材育成5つのキーワード

人材育成の現場では、さまざまなキーワードが注目されていますが、ここでは特に重要なトピックを取り上げ、その本質を解説いたします。効果的な教育訓練を実現するためには、これらのキーワードを正しく理解し、適切に活用することが求められます。

①マイクロラーニング

現代のビジネス環境では、「マイクロラーニング」が重要視されています。これは、一口サイズの短時間学習によって、忙しい従業員のニーズを満たす強力な手法です。この手法により、記憶の定着を促進し、隙間時間を効率よく活用できます。例えば、短い動画やクイズ形式のコンテンツが効果的です。

②モバイルラーニング

次に挙げられるのが「モバイルラーニング」です。スマートフォンやタブレットを活用した学習方法により、どこでも学ぶことが可能となります。このことで、学習スタイルに柔軟性が生まれます。企業では、業務の合間に手軽にアクセスできる社内学習アプリの導入事例が増えています。

③ソーシャルラーニング

また、「ソーシャルラーニング」は、SNSを通じて学びを深める新しいアプローチです。これは企業内での知識の共有と活用を促進します。具体例として、社内SNSを使ったナレッジシェアあります。

④パフォーマンスラーニング

「パフォーマンスラーニング」にも注目が集まっています。単に「知識を得る」だけでなく、「実行できる」状態を目指す学習設計が求められています。ここでは、成果につながる実践的な学びを提案します。例えば、アウトプット学習を増やし、できるようにシミュレーションすることを取り入れる企業が成果を上げています。

⑤アダプティブラーニング

最後に、「アダプティブラーニング」について触れます。これは、個々の背景や知識レベルに応じた適応学習を通じて、個人の学習効果を最大化し、組織の成長を促進する可能性があります。具体的には、個々人の強みや啓発課題に合わせた学習コンテンツの自動リコメンドなどが効果的です。

次の章からそれぞれのキーワードをより詳しく解説していきます。

①マイクロラーニング

マイクロラーニングとは、短時間で学べる一口サイズの学習を指します。

短時間とはどれくらいを指すのか、定義が決まっているわけではありませんが、1~5分ほど、長くても10分以内に細分化することが望ましいとされています。

なぜ、短時間で学べるマイクロラーニングが注目されているのでしょうか?理由は3つあります。

1つ目は、記憶に定着しやすいこと。

人が集中力を持続させられる時間は15分ともいわれています。

マイクロラーニングの提供により集中力が持続した中で 学習を進められ、結果として受講生の記憶に定着しやすいというメリットがあります。

また、マイクロラーニングは必然的に1動画あたり1テーマ の内容となることが多く、受講生はポイントや要点をつかみやすくなります。これにより、理解度の向上を図ることもできます。

2つ目は、隙間時間に学習できること。

短い動画であれば、移動中や小休憩の間にもサッと学習することが可能です。

分からないことや困ったこと があったときにピンポイントで学習し、疑問を解消することもできます。

まとまった学習時間を取りづらい現代のビジネスパーソンにとって、マイクロラーニングは負担を感じず学習ができる強力なツールとなります。

3つ目は、作成・修正が容易であること。

1時間の動画 を作成、もしくはその動画中の一部を修正する ことは容易ではありません。

その分の撮影時間や、修正箇所を探すなどの手間がかかるからです。

しかし、5分程度であればまとまった時間を取らずとも少しずつコンテンツを増やしていくことができます。

特に法律や制度など、一定期間で変更が発生する可能性が高いコンテンツについては、マイクロラーニングで作成しておくことにより、変更が必要な部分 のみを差し替えることができます。

講師やコンテンツ作成者にとっても、業務の効率化につながる可能性があるのが、マイクロラーニングなのです。

▼マイクロラーニングについては下記で詳しく解説しています。

⇒マイクロラーニングとは?効果の上がった事例、メリット、作り方など全解説!

②モバイルラーニング

モバイルラーニングとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を活用した学習のことをいいます。

eラーニングが世の中に出始めたころ、学習端末はPCでした 。

スマートフォンやタブレットの普及、そして高性能化を経て、学習端末がそういったモバイル端末に変化してきています。

そして、モバイルラーニングの実現により、いつでもどこでも学習ができる環境を提供することが可能です。

また、先述のマイクロラーニング が有効だからこそ、モバイルラーニングができる環境が大切だともいわれています。

スマートフォンでの学習中に電話が鳴ったり、さまざまな通知が来たり、集中力が切れてしまう要因が考えられるからです。

だからこそ、モバイル端末で1時間の動画をまとめて視聴するということは難しいと考えられます。

いつでもどこでも 、隙間時間を活用して学習できる環境を整えるためには、マイクロラーニングとモバイルラーニングを組み合わせることが重要です。

③ソーシャルラーニング

ソーシャルラーニングとは、SNSを活用した学習、つまりさまざまな人とのやり取りを通じて学習することをいいます。

例えば、同じ動画を見たとしても、受講生ごとに持っている知識・立場・経験により、感じ方が異なることがあります。

受講生自身が「こう感じた」「ここがポイントだと思う」「この点は業務に生かせそうだ」と感じるだけでなく、他の人はどう思うか・どう感じたかを知ることで、理解の幅が広がり、学びに深さが出るのです。

そして多くの企業で課題となっているスキル・ノウハウの属人化も、ソーシャルラーニングの活用が解決の糸口となります。

ソーシャルラーニングの活用により、学びを共有する場をつくることで、 個人が蓄積した学習を最大限活用することができるのです。

また、講師が意図していなかった学習の機会を提供できる可能性も秘めています。

ソーシャルラーニングでのつながりからコミュニケーションを学んだり、現場で起きた実際の事例を収集できたり、さまざまな場面で受講生に学習・成長の機会を提供することが可能です。

▼コンプラインス研修を題材にモバイルラーニング+ソーシャルラーニングでの展開について解説しています。⇒コンプライアンス研修で不祥事防止!?ネタ切れを乗り越えるアイデアを紹介!

④パフォーマンスラーニング

パフォーマンスラーニングとは、成果(パフォーマンス)につなげることができる学習のことをいいます。

「いい学習」とはどのようなものでしょうか?

研修後や学習の後のアンケートで理解度や満足度が高かったら、それは「いい学習が提供できた」といえるのでしょうか。

答えはNoです。「知っている」のと「できる」のとは違います。知っていてもできなければ、知らないことと等しいのです。

これからは学習で得た知識を使えるよう 、工夫した学習設計を行うこと が求められます。

そのためには、知識のインプットだけでなく、学んだことのアウトプットの機会を組み込むことが大切です。

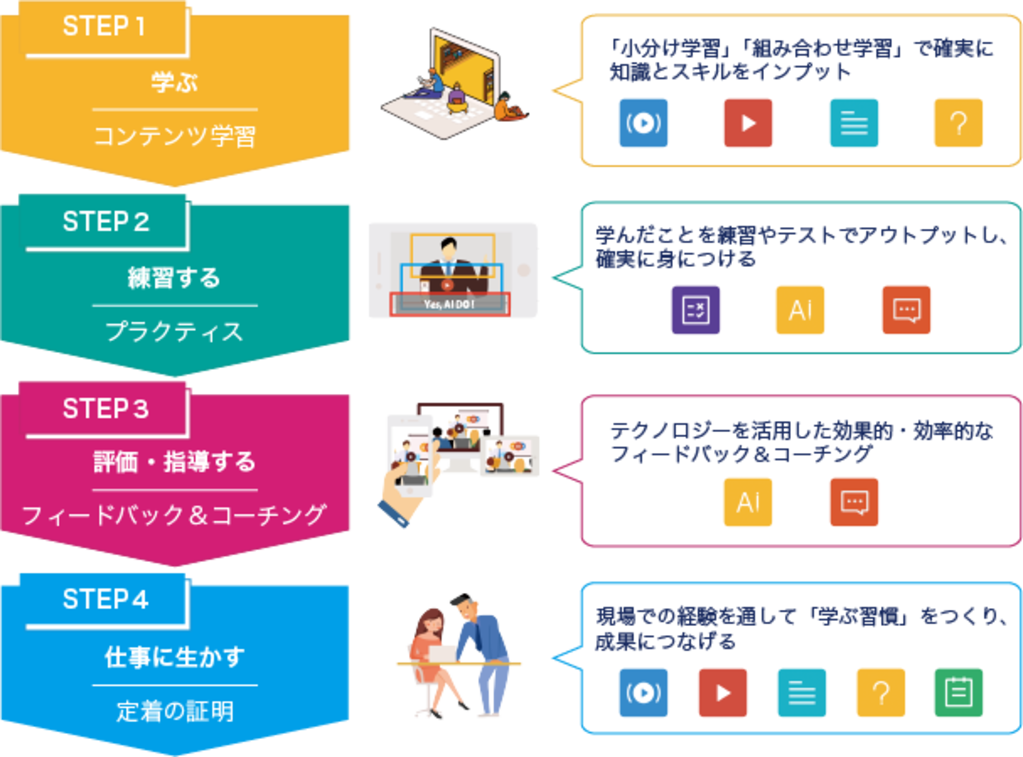

▼ パフォーマンスラーニング実践の4つのステップ

⑤アダプティブラーニング

アダプティブラーニングとは、受講生個々人が期待される成果につなげるために最適化された学習、「適応学習」のことをいいます。パーソナライズ学習とも言います。

一人一人、生まれ育ってきた環境・経験・持っている知識は違います。

そういった背景に合わせて学習を提供することで、個人の学習効果を最大化することが可能なのです。

また、アダプティブラーニングの提供により得られたデータを活用すれば、組織として不足している知識が何か、多くの人が自身の弱みと考えているスキルは何かなどが分かり、より効果的な学習の施策の展開に向けた 検討材料とすることができます。

これは従来の集合研修では実現することができませんでした。

しかし、オンラインでのテクノロジーを活用すれば、実現可能です。

▼パーソナライズ学習については下記で詳しく解説しています。

⇒パーソナライズ学習とは?進化する人材育成手法について解説!

キーワードを取り入れた人材育成事例

不動産営業の効果的なロープレ事例

【マイクロラーニング × モバイルラーニング × パフォーマンスラーニングの事例】

~デジタルOJTとリアルOJTの連動で業績向上へ【UMU導入事例】~

社員数:3000名以上

事業:住宅メーカー

導入前の課題~環境変化に対応した教育を提供したい~

働き方改革など、時代や環境の変化に伴い、従来通りの詰め込み型教育では新入社員がなかなか育たないという課題を抱えていました。

この課題を解決するため、2018年に新入社員の教育方針を「全社の人材育成システムを確立し、共通認識の下、営業人材を長期的視点で組織的・計画的に育成する」というものに変更しました。

3年で一人前とする本計画の元、

- 研修は事前学習→集合研修→職場実践サイクルによる、OJTとの連動形式を取る

- 計画的なロールプレーイングの実施で営業のスキル向上を図る

-

個々の学習の進捗状況と習得度の把握

上記を実践しながら持続的学習を促進していくために、マイクロラーニングによるインプットとAIによるロープレ(ラーニングプラットフォーム:UMU(ユーム)の活用)の導入を決定しました。

取り組みの詳細

①マイクロラーニングによるインプットで本部・現場の負担減へ

現場のハイパフォーマー社員に依頼し、1人当たり2テーマの模範ロープレ動画を提供してもらい、その動画をプラットフォーム上に掲載しました。

動画学習+AIロープレ導入前は現場でのOJTの質にばらつきがあるという課題もありましたが、動画学習の導入を機に、学習の質を均一化することができ、今では入社1年目~3年目の必須コンテンツとなっています。

②研修後の確認テストで学びの定着を図る

研修の最後にまとめとして、受講生にはプラットフォーム上で確認テストに回答してもらうことで、研修の理解度を測るとともに、学習内容の定着化を図る取り組みをしました。

講師はリアルタイムで受講生たちの理解が浅いポイントが分かり、その場で解説や補足説明を行うことで、効率的な学習を実現できました。

③48のテーマに細分化したロープレの提供で営業スキル向上へ

一人前になるまでに必要な知識を48テーマに細分化し、それをロープレの課題として受講生に提示、順次プラットフォーム上に動画をアップロードしてもらうことで、営業スキルの向上を図っています。

1週間に1本ずつ、模範ロープレ動画を視聴した上で、自身のロープレ動画を提出してもらいます。上司から70点以上の評価を受けることができればテーマクリアという運用を実施することで、デジタルで体系的な学習をしながら、リアルでOJTを促進するという連動を図っています。

導入後の成果

①一人前として必要な知識を漏れなく学習

プラットフォーム導入前は、3年間営業活動をしていても、人によっては現場で遭遇しないテーマもありましたが、48テーマを計画的に展開していくことで、体系的に、漏れのない学習の提供が可能となりました。

②学習と上司からのフィードバック率と業績の相関が分かった

受講生が動画を提出すると、AIからのフィードバックを受けられるため、1人でも自分のロープレにおける啓発ポイントを確認しながら、何度もロープレの練習をすることが可能です。また、トークの中身についても上司からのフィードバックを受けることで、トークのブラッシュアップを図ることができます。

実際に受講生の学習や上司のフィードバック率のランキングデータを確認すると、上位者には好業績者の顔ぶれが並んでおり、学習と上司からのフィードバック率と業績が相関していることが分かりました。

これまで現場でのOJT実施状況は不透明でした。しかし、学習状況やフィードバック率がデータとして可視化することで、実施状況を把握しながら上司の関わりを促進し、全体の学習・育成を促進することができました。

eラーニングのデメリットを克服した事例

【アダプティブラーニングの事例】

援事例:専門商社(400名)

【これまでの課題】

- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない

- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている

- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など

⇒【CK-Connectによるアダプティブラーニング(パーソナライズ学習)を導入】

【受講率100%を実現】

- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現

- 診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講

- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)

今回のポイント

- パーソナライズ学習:パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツを自動配信

- いつでも学べる環境:学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境

- 学習データの蓄積:学習者の学習状況をトラッキングするために学習行動のデータを取得

お客さまの声

- 社内ではeラーニングを導入しても、結局やってくれないのではないかという声が出ていました。なぜなら、eラーニングを「必修」にしないと学習者が積極的に取り組まないといったことがあったからです。同じことを繰り返していても効果は上がらないと思っていましたが、パーソナライズ学習を取り入れたところ、受講率が100%になったので正直驚きました。

- また、これまではコンテンツ数にも限りがあり、自社のオリジナルコンテンツの搭載ができなかったのですが、自社オリジナルコンテンツの搭載もできるようになったことで、学習してもらう幅が広がりました。

- また、診断結果のレポートには、自身の強みや課題の啓発だけではなく、職場メンバーとの関係性の中で起こりうることや周囲が必要なことについてもアドバイスがあり、そのレポートを基に、他メンバーと対話することで、職場の中でのコミュニケーションが取りやすくなり、仕事がスムーズに進むようになりました。

まとめ

この記事では、「学びのDX」の成功に必要な5つのキーワードをご紹介してきました。

環境変化に伴い、人事管理や人材マネジメントのあり方や人材育成手法、具体的な取り組みについても多様になってきています。施策を成果につなげるためには、さまざまなフレームワークやキーワードについて考え方からきちんと理解を深め、それを応用していくことが求められます。

人材育成に関する課題を解決し、会社の生産性を上げていくためにも、各キーワードに関する理解と実践を深めていきましょう。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。