「人間関係で疲れて仕事を辞めたい」と思ったら、すべきこととは?ポイント解説!

「毎日職場に行くのが苦痛で、人間関係で仕事を辞めたいと考えています。でも、辞めた後に後悔するのではないかと不安です」

このようなお悩みが寄せられることがあります。

実際、さまざまな調査で退職理由の上位に「職場の人間関係」が挙げられており、多くの人が同じ悩みを抱えています。しかし、人間関係の問題に直面したとき、すぐに退職することが正解とは限りません。

むしろ苦しいときほど状況を冷静に分析し、適切な対策を講じることが大切です。この記事では、あなたが後悔することなく、大切な人生を好転させるために、今すべきことを一緒に考えていきたいと思います。

具体的には、辞める前に試したい対策から退職を決断する基準、転職後に同じ悩みを繰り返さないための心構えまで、実践的なアドバイスをお伝えします。人間関係の悩みに振り回されることなく、笑顔で過ごせる毎日を取り戻しましょう。

▼人間関係を改善するワークショップで行っている内容を記事にまとめました。

⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!

▼人間関係については下記で詳しく解説しています。

▼人間関係を良好にするための実践法と研修については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.人間関係で仕事を辞めたいと感じるのはあなた一人ではない

- 2.人間関係で仕事を辞める前に試すべき6つの具体的な対策

- 2.1.対策1:信頼できる第三者に相談して客観的な視点を得る

- 2.2.対策2:人事部や上司に直接問題を伝えて改善を求める

- 2.3.対策3:コミュニケーションを最小限に抑える働き方を実践する

- 2.4.対策4:部署異動を申し出て環境を変える

- 2.5.対策5:プライベートでの充実感を高めてストレス耐性を強化する

- 2.6.対策6:休職制度を利用してリフレッシュする時間を作る

- 3.人間関係で退職を決断する際の5つの判断基準

- 3.1.基準1:心身の健康状態が明らかに悪化している

- 3.2.基準2:改善のために行動したが状況が変わらない

- 3.3.基準3:ハラスメントが継続的に行われている

- 3.4.基準4:仕事のやりがいよりも人間関係のストレスが上回る

- 3.5.基準5:転職後のキャリアプランが明確に描ける

- 4.次の職場で人間関係に悩まないための予防策

- 4.1.入社前に職場の雰囲気を確認する

- 4.2.自分から積極的にコミュニケーションを取る姿勢を持つ

- 4.3.職場の人間関係を割り切って考える心構えを身に付ける

- 4.4.相談できる人間関係を職場の内外に作る

- 4.5.前職での経験を生かして問題の早期発見と対処を行う

- 5.まとめ

人間関係で仕事を辞めたいと感じるのはあなた一人ではない

具体的な対処法を見ていく前に、いったん冷静になるためにも、現在置かれている状況を整理してみましょう。

|

仕事を辞めたい理由の上位に入る「人間関係」の問題

人間関係は、退職を考える主要な理由として常に上位に挙げられています。実際、多くの人が職場の人間関係に悩んでいます。

退職理由に関する調査結果

|

このように人間関係の悩みは特殊なケースではなく、多くの人が直面する深刻な問題です。データが示す通り、あなたは一人ではないのです。

出典:日本労働調査組合「仕事の退職動機に関するアンケート調査」、エン・ジャパン「『本当の退職理由』調査2024」

あなたが感じているつらさや苦しさは甘えではない

人間関係で仕事を辞めたいと考えるとき、多くの人が「いや、これは甘えではないか?」「自分が弱いのではないか?」とためらいます。

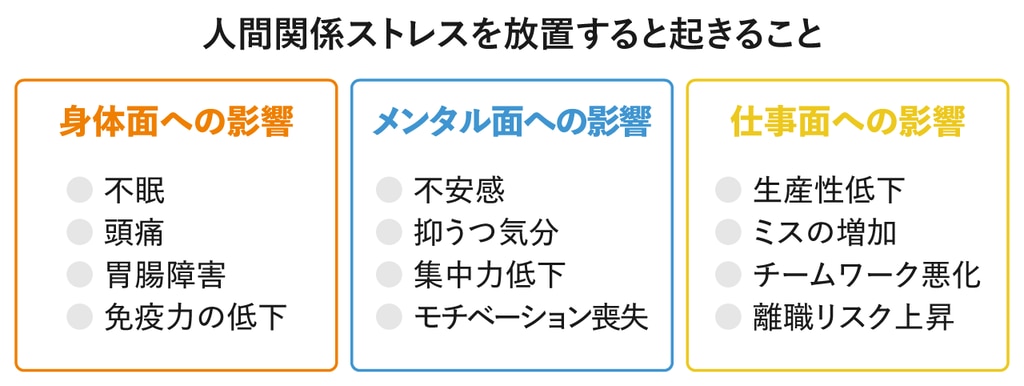

しかし、人間関係が原因で仕事を辞めたいと感じるのは、弱さや甘えではありません。それは実際の健康リスクを伴う重大な問題です。

人間関係ストレスの影響

|

人間関係によるストレスは実際の健康被害をもたらします。あなたの悩みは甘えではなく、真摯に向き合うべき問題なのです。

参考:厚生労働省 こころの耳「メンタルヘルスケアとその実践の意義」

人間関係に悩んでいる人に読んでほしい記事

「今、とにかく辞めたくて苦しい」という方は、感情論だけで重大な決定をしないように注意しましょう。いったん冷静になることが大切です。

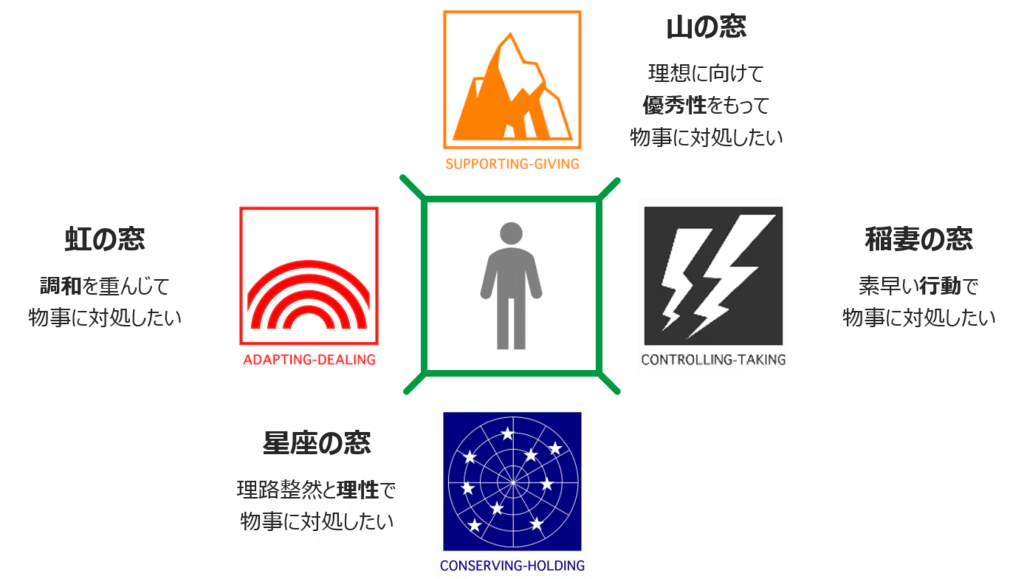

捉え方を変えるだけでも、少し楽になる可能性があります。とくに「相手との違い」をどう理解するかが重要なポイントです。

そこでご紹介したいのが、「【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!」という記事です。

同記事では、人は「山」「稲妻」「星座」「虹」という4つの窓を通して世界を見ているという考え方をご紹介しています。

同じ窓から世界を見ている人とは「気が合う」と感じ、異なる窓から見ている人とは「気が合わない」と感じるのは自然なことです。これは良い悪いという問題ではなく、単なる視点の違いです。

自分や職場の人がどの窓を使っているかがわかると、解決の糸口が見つかるかもしれません。

それぞれの窓の特徴と価値観

|

詳しくは「【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!」で、簡易診断を試してみてください。

人間関係で仕事を辞める前に試すべき6つの具体的な対策

ここからは具体的な対策をご紹介していきます。

仕事を辞めるという決断は、人生の大きな転機です。いきなり退職届を出す前に、可能な限り今の状況を改善できないか試してみましょう。

状況が好転する可能性もありますし、仮に辞める決断をするにしても、後悔を減らすことができます。

|

対策1:信頼できる第三者に相談して客観的な視点を得る

一人で抱え込むと視野が狭くなり、極端な考えに陥りがちです。まずは誰かに相談して、客観的な意見を求めることから始めましょう。

相談相手の選び方と相談のポイント

|

相談することで悩み解決のヒントが見つかるケースも多々あります。「誰にも話せない」と思い込まず、勇気を出して第三者の力を借りてみましょう。

対策2:人事部や上司に直接問題を伝えて改善を求める

今の会社で働き続けたい気持ちが少しでもあるなら、社内で環境を変える努力もしてみましょう。人事部や上司に問題を伝えることで状況が改善する可能性があります。

その際には、以下に留意してみてください。

問題を伝えるときの留意ポイント

|

あなた一人では解決が難しい人間関係の問題も、会社側が動けば改善の可能性があります。まずは人事担当者や信頼できる上層部へ相談してみることをおすすめします。

対策3:コミュニケーションを最小限に抑える働き方を実践する

人間関係のストレスはあるものの、「仕事自体は好き、本当は辞めたくない」という場合、職場でのコミュニケーションを必要最小限に抑えるのもひとつの対策です。無理に打ち解ける必要はありません。

距離の取り方の例

|

職場はあくまで「仕事をする場所」または「お金を稼ぐ場所」と割り切り、人間関係を期待しないようにすれば、気持ちが楽になるかもしれません。心のエネルギーを温存しつつ、次の一手を考える時間を確保しましょう。

対策4:部署異動を申し出て環境を変える

「会社自体は好きだが、部署の人間関係がつらい」というケースでは、部署異動を申し出て、違う環境で再スタートするのも有効な手段です。

効果的な異動申請のポイント

|

会社の制度を調べつつ、適切なタイミングで申し出てみましょう。

対策5:プライベートでの充実感を高めてストレス耐性を強化する

職場での人間関係がうまくいかないと、つい人生のすべてがうまくいかないような気持ちになるものです。仕事以外の時間を自分が楽しいと思えることで満たし、ストレス耐性を高めましょう。

ストレス耐性を高める方法

|

仕事以外の世界が充実すれば、職場での悩みに押しつぶされない自分になれます。オンとオフの切り替えを意識し、プライベートの充実度を高めていきましょう。

自己肯定感については、「自己肯定感を高める7つの方法とは?低い部下をケアするポイントと合わせて解説!」の記事もあわせて参考にしてみてください。

対策6:休職制度を利用してリフレッシュする時間を作る

心身の限界が近いと感じる場合は、思い切って休職することも検討してください。いったんストレス源から離れ、心身の回復と状況整理の時間を確保しましょう。

休職を取る際のポイント

|

休職する前は「休職なんて絶対にできない」「休職したらすべてが終わってしまう」と思い込んでいる人もいます。しかし、勇気を出して踏み切ってみると、大きく事態が好転するケースも少なくありません。

十分に休んで気力が戻ったとき、あらためて復職か退職かを判断すれば、衝動的に辞めるより後悔が少なくなるでしょう。

人間関係で退職を決断する際の5つの判断基準

「色々試したけれど、もう限界かもしれない……」

そんなとき、本当に退職という選択をすべきかどうか判断するために、以下の5つのポイントをチェックしてみましょう。

|

基準1:心身の健康状態が明らかに悪化している

心や体に異変が生じているなら、退職を前向きに検討すべきサインです。健康は何よりも優先されるべき重要事項です。

健康状態が悪化しているサイン(一例)

|

これらの症状が「仕事の人間関係の問題がなければ、こんな症状は出ていない」と思えるなら危険信号です。健康を損なってしまっては元も子もありません。

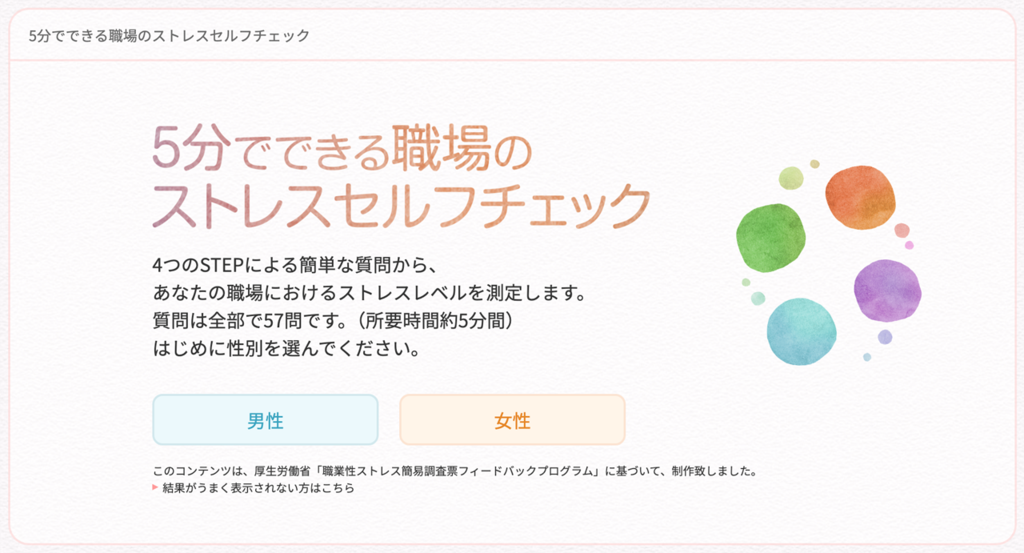

また、自分のストレス度合いを測るには、厚生労働省が提供している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」も便利です。

出典:こころの耳「5分でできる職場のストレスセルフチェック」

医師のアドバイスを参考にして、健康を最優先に判断しましょう。

基準2:改善のために行動したが状況が変わらない

前章で述べたような社内での対策や自分なりの努力を尽くしたにもかかわらず、職場の人間関係がまったく好転しない場合も、退職を考える妥当性が高いでしょう。

改善策を試み尽くした状態

|

「できることは全部やった。それでもダメだった」という状況なら、もはやあなた一人の力で変えられる範囲を超えています。環境自体を変える(=転職する)選択肢が現実的であり、これ以上自分を責めたり我慢したりする必要はありません。

基準3:ハラスメントが継続的に行われている

パワハラ・セクハラなどのハラスメントに悩まされている場合、それが一時的なものではなく継続的に行われているなら、退職もやむを得ない判断です。

ハラスメントの見極め方

|

「これってハラスメントなのかな?」と判断に迷ったときは、厚生労働省が提供している「ハラスメントの定義」を確認しましょう。

ハラスメントは明確に企業側が是正すべき違法行為であり、あなたに耐える義務は一切ありません。心や身体を壊してしまう前に、違法なハラスメントから離脱する決断を優先してください。

基準4:仕事のやりがいよりも人間関係のストレスが上回る

仕事には多少のストレスや人間関係の悩みが付きものですが、それを上回る達成感や学びがあるからこそ続けられるものです。このバランスが崩れた場合は退職を検討すべきです。

ストレスとやりがいのバランスが崩れている例

|

ストレスとやりがいのバランスが崩れてしまったら、転職によって環境をリセットし、再び前向きに働ける場所を探すほうが建設的です。

人間関係の悩みから解放され、本来の力を発揮できるようになるケースも少なくありません。

基準5:転職後のキャリアプランが明確に描ける

「辞めた後にやりたいこと」がはっきりしているかどうかも、ひとつの判断基準となります。明確なビジョンがあれば、退職という決断に確信を持てるでしょう。

キャリアプランの明確度チェック

|

退職の決断前に「その後どうするか」をできるだけ具体的に描いておくことが大切です。

もし「この業界なら自分のやりたい仕事ができそうだ」「前から興味のあった職種にチャレンジしたい」という前向きな目標があるなら、それは退職を前向きな決断に変える強力な後押しになります。

次の職場で人間関係に悩まないための予防策

最後に、新しい職場で同じ悩みを繰り返さないための予防策を確認しておきましょう。「人間関係で辞めたい」という苦しみを二度と味わわないために、以下のポイントを意識してみてください。

|

入社前に職場の雰囲気を確認する

入社前のリサーチは最大の予防策です。面接や見学の機会を活用して、職場の雰囲気をしっかりとチェックしましょう。

入社前チェックリスト

|

入社後も、最初のうちは職場の人間関係の力学を観察することが大切です。誰がキーパーソンで、どのようなコミュニケーション文化があるのかを、注意深く見ましょう。職場の雰囲気になじむ努力をしつつ、自分に合わない文化であれば早めに方向転換を検討することも大切です。

自分から積極的にコミュニケーションを取る姿勢を持つ

新しい職場では最初が肝心です。わからないことは積極的に質問し、あいさつや報告・連絡・相談を丁寧に行うよう心がけましょう。

効果的なコミュニケーションの取り方

|

自分から心を開き、相手を知ろうとする姿勢が人間関係の悩みを防ぐために役立ちます。人見知りであっても、無理をせず自分のペースで少しずつコミュニケーションを増やしていくことが大切です。

コミュニケーションに苦手意識がある方は、「コミュニケーション能力が高い人の特徴6つ!アップさせる方法も解説」の記事も参考にしてみてください。今日からすぐに実践できるポイントを解説しています。

職場の人間関係を割り切って考える心構えを身に付ける

どんな職場でも、自分と合わない人がゼロにはならないかもしれません。その際に大切なのは、深入りしすぎず割り切る姿勢です。適度な距離感を意識しましょう。

人間関係の割り切り方

|

「この人とはどうしても合わないな」と思う相手がいても、“職場上の付き合い” と割り切れば必要以上に悩まずに済みます。無理に仲良くしようとするより、適度な距離を保ちながら業務上の関係を円滑に保つことを意識しましょう。

相談できる人間関係を職場の内外に作る

新しい職場で悩みが生じたとき、一人で抱え込まないための相談相手を作っておくことは大きな助けになります。孤立を防ぐ人間関係を意識的に構築しましょう。

相談関係の構築方法

|

「誰にも話せない」と思い込まず、信頼できる相談相手を意識的に作っておくことが大切です。

「人間関係の悩みは溜め込まず、早めに信頼できる誰かに話す」という習慣が、次の職場でのトラブルを大きく減らしてくれます。

前職での経験を生かして問題の早期発見と対処を行う

最後に、今回の経験を糧にしましょう。人間関係に悩んだあなたは、その分、人間関係の危険信号に敏感になっているはずです。その感覚を生かして、早期対応していきましょう。

経験を生かした早期対処法

|

前職での経験は決してマイナスではありません。人間関係の問題解決力を高める貴重な財産となります。過去の学びを生かして行動すれば、同じ悩みを繰り返す可能性は格段に減るはずです。

どんな職場でも大きな悩みなく働けるしなやかさを身に付け、楽しみながら良い仕事をしていきましょう。

まとめ

本記事では「人間関係で仕事を辞めたい」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

人間関係で退職する前に試すべき6つの具体的な対策は以下のとおりです。

|

人間関係で退職を決断するための5つの判断基準として、以下をご紹介しました。

|

次の職場で人間関係に悩まないための予防策は以下のとおりです。

|

本記事で紹介した対策や判断基準を参考に、後悔のない選択をしましょう。どのような決断をするにしても、自分の心身の健康と幸福を最優先に考えることが、より良いキャリアと人生への第一歩となるはずです。

株式会社LDcubeでは、人間関係を円滑にするためのLIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。