人間関係が良くなる心理学とは?「職場でできる」実践法を解説!

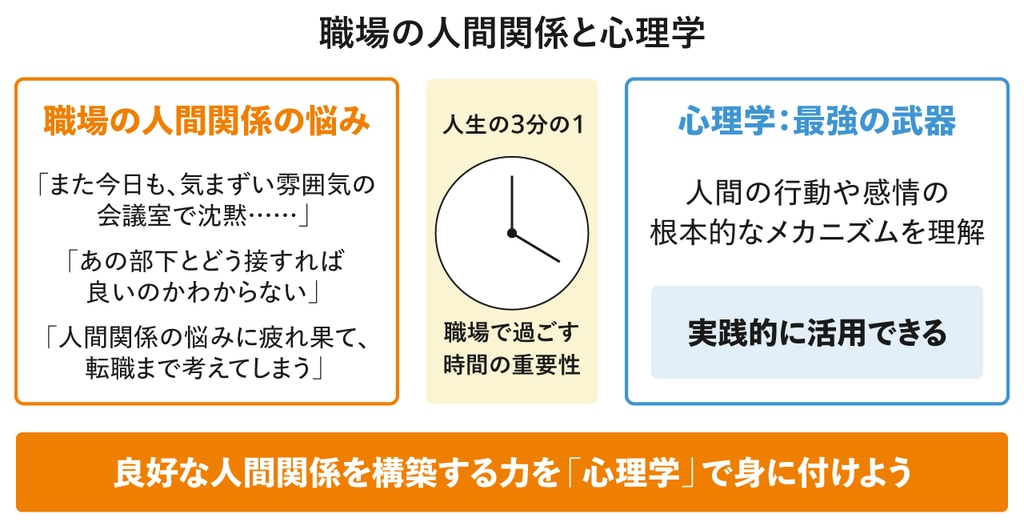

「また今日も、気まずい雰囲気の会議室で沈黙……」

「あの部下とどう接すれば良いのかわからない」

「人間関係の悩みに疲れ果て、転職まで考えてしまう」

職場の人間関係は、私たちの人生の3分の1(あるいはそれ以上)を支配するといっても過言ではありません。良好な人間関係は仕事の充実感を高めますが、悪化すれば深刻なストレスとなります。

心理学は、こうした職場の人間関係の悩みを解決する最強の武器です。なぜなら、心理学を学ぶと、人間の行動や感情の根本的なメカニズムが理解でき、実践的に活用できるようになるからです。

この記事では、心理学の中でもとくに「人間関係の改善」に効果的な理論やテクニックを厳選し、即実践できる形でご紹介します。人間関係に悩んでいる方、もっと良くしたいと思っている方は、ぜひご一読ください。

▼人間関係を改善するワークショップで行っている内容を記事にまとめました。

▼人間関係やコミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。

▼人間関係を良好にするための実践法と研修については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.心理学の力を借りて人間関係を向上させよう

- 1.1.良質な人間関係が人生の幸福を左右する

- 1.2.心理学を学ぶ際のよくある誤解

- 2.信頼関係を構築するコミュニケーションの心理学

- 2.1.メラビアンの法則:非言語コミュニケーションを強化する

- 2.2.積極的傾聴:相手の本音を引き出し信頼を得る

- 2.3.返報性の法則:協力関係を構築する

- 2.4.適切な自己開示:心理的距離を縮める

- 2.5.アサーティブコミュニケーション:自分の意見を効果的に伝える

- 3.人間関係を円滑にする即効性のある心理学

- 4.困難な人間関係を改善する心理学

- 4.1.4つの窓:価値観の違いを認識する

- 4.2.認知的不協和の理解:対立を効果的に解消する

- 4.3.アンガーマネジメント:怒りの感情をコントロールする

- 4.4.課題の分離:自他の問題を明確に区別する

- 4.5.心理的安全性:安心して建設的な意見交換ができるようにする

- 5.まとめ

心理学の力を借りて人間関係を向上させよう

人間関係の心理学は、私たちの日常に潜む「なぜ?」に科学的な答えを与えてくれる実践的な智恵の宝庫です。具体的な原則や手法をご紹介する前に、押さえたいポイントを見ていきましょう。

|

良質な人間関係が人生の幸福を左右する

「なぜ、あの人とはうまくいかないのだろう?」

「人間関係を良くするには、何をすべきなのだろう?」

これは誰もが一度は抱く普遍的な悩みです。

人間関係の質は、私たちの幸福度を決定づける最大の要因のひとつです。ハーバード大学の80年以上にわたる研究でも、人生の幸福を左右する非常に重要な要素は「良質な人間関係」だと示唆されています。

人間関係の心理学は、単なる「人付き合いのコツ」ではなく、私たちの幸福と成長の根幹に関わる科学です。この知識を日常に応用すれば、家庭、友人関係、職場、あらゆる場面での人間関係が改善し、人生の質そのものが向上します。

心理学の力を借りて、あなたの人間関係を根本から変えることも可能なのです。

心理学を学ぶ際のよくある誤解

人間関係の心理学を学ぶにあたり、いくつかの誤解も存在します。

例たとえば「心理学は人を思い通りに操るテクニック」という誤解がありますが、実際の心理学は、人の感じ方や行動原理を解明する学問です。

心理学学習の誤解と注意点

|

本記事ではこの後、コミュニケーションや困難な関係の改善などのテーマごとに、心理学の原理や手法をご紹介していきます。

信頼関係を構築するコミュニケーションの心理学

人間関係を構築するには、効果的なコミュニケーション術が欠かせません。まずは心理学に基づいた「コミュニケーション術」について、見ていきましょう。

|

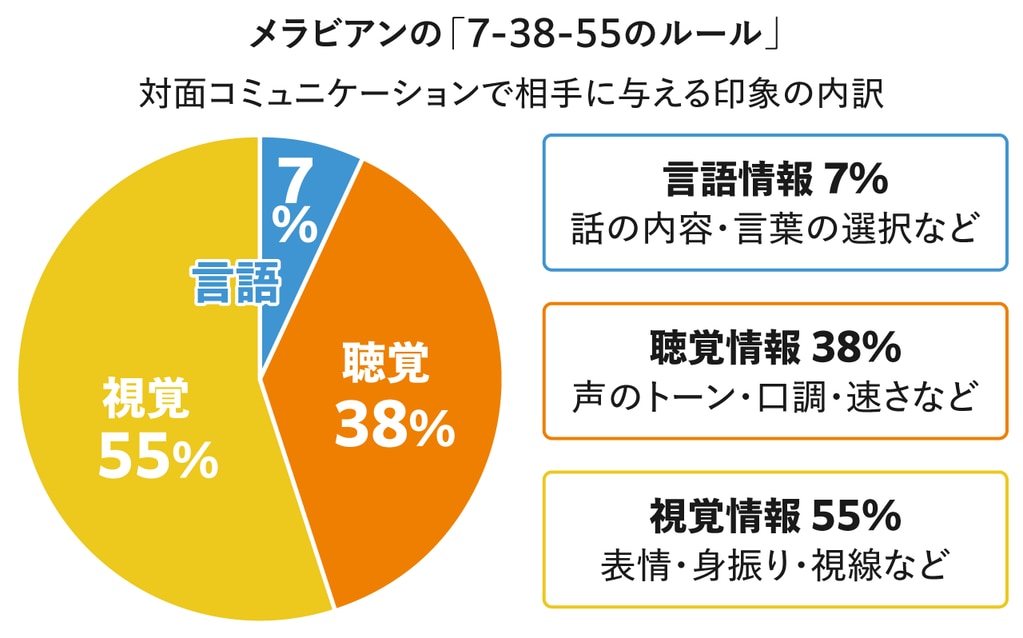

メラビアンの法則:非言語コミュニケーションを強化する

心理学者アルバート・メラビアンの研究によれば、対面コミュニケーションで相手に与える印象のうち言語情報はわずか7%に過ぎず、残りは聴覚情報(声のトーンや口調など)が38%、視覚情報(表情や身振りなど)が55%を占めるとされています。これが有名な「7-38-55のルール」です。

この法則は特定の条件下での実験結果に基づいているため、すべてのコミュニケーションに当てはまるわけではありませんが、非言語コミュニケーションの重要性を教えてくれます。

非言語コミュニケーション強化の5つのテクニック

|

一方、相手の非言語メッセージを読み取ることも大切です。

部下が「わかりました」と言葉では答えていても表情が暗い場合、まだ不安が残っているのかもしれません。そのようなサインに気づいたら「何か懸念がある?」と尋ねるフォローが人間関係を良くします。

参考:厚生労働省 埼玉労働局「第76話 企業が求める人材能力とは」

積極的傾聴:相手の本音を引き出し信頼を得る

部下や同僚との信頼関係を築くには、相手の話に耳を傾ける姿勢が不可欠です。

「積極的傾聴(アクティブリスニング)」は、単に相手の話を聞くだけでなく、理解し共感するために能動的に関与する聞き方です。

積極的傾聴の4つのテクニック

|

人間関係がうまくいっている人は、無意識のうちにこの「積極的傾聴」を実践しているケースがよく見られます。ぜひ技術として習得しましょう。

より詳しくは、厚生労働省のサイト「話を『聴く』~積極的傾聴とは~」も参考にしてみてください。

返報性の法則:協力関係を構築する

返報性の法則とは、「人は、何かを相手から与えられたら、お返しをしなければと感じる心理」のことです。

社会心理学の基本原理のひとつで、職場の人間関係でも有効にはたらきます。自分が部下や同僚に親切に協力すれば、相手もいざという時に力になってくれる可能性が高まります。

返報性の法則の活用法

|

人間関係を良くするためには、「返報性の法則には好意だけでなく悪意にも当てはまる」ことも覚えておきましょう。

冷たい対応をすると相手も心を閉ざしがちになり、関係が悪循環に陥ります。たとえ相手に問題がある場合でも、思いやりとリスペクトを忘れなければ、人間関係の悪化を防げます。

適切な自己開示:心理的距離を縮める

「何を考えているのか、わからない」と言われることが多いなら、自己開示が人間関係の改善に役立つかもしれません。

自己開示とは、自分の考えや感じていること、プライベートの一部などを相手に伝える行為です。とくにリーダーの立場にある人は、ある程度、自分の人柄や弱みも含めて開示すると、部下は親近感を抱きやすくなります。

効果的な自己開示の5つのポイント

|

こうした自己開示は相互理解を深め、心理的な距離を縮める効果があります。

アサーティブコミュニケーション:自分の意見を効果的に伝える

アサーティブコミュニケーションとは、自分の意見や要望を、率直かつ相手を尊重した方法で伝えるコミュニケーションスタイルです。受け身なアプローチと攻撃的なアプローチの中間に位置するバランスの取れた伝え方といえます。

アサーティブ・コミュニケーションのポイント

|

アサーティブなコミュニケーションができると、言うべきことを溜め込まずに済むため、ストレスが軽減されます。

部下などの相手を萎縮させず、前向きに行動を変えてもらうためにも、非常に役立つ技術です。

人間関係を円滑にする即効性のある心理学

続いて、人間関係を円滑にするために即効性のある心理テクニックを4つ、ご紹介しましょう。

|

ミラーリング:無意識の親近感を生み出す

ミラーリングとは、相手のしぐさや言葉遣いをさりげなく鏡のように真似る心理テクニックです。人は自分と共通点のある相手に親近感を抱きやすい傾向があり、ミラーリングはこの心理を利用して自然な一体感を生み出します。

効果的なミラーリングの実践法

|

なお、ミラーリングはあくまで自然に行うことが大切です。あからさまに真似をすると不快感を与えて逆効果になるため、2~3秒遅れで、さりげなく取り入れるようにします。

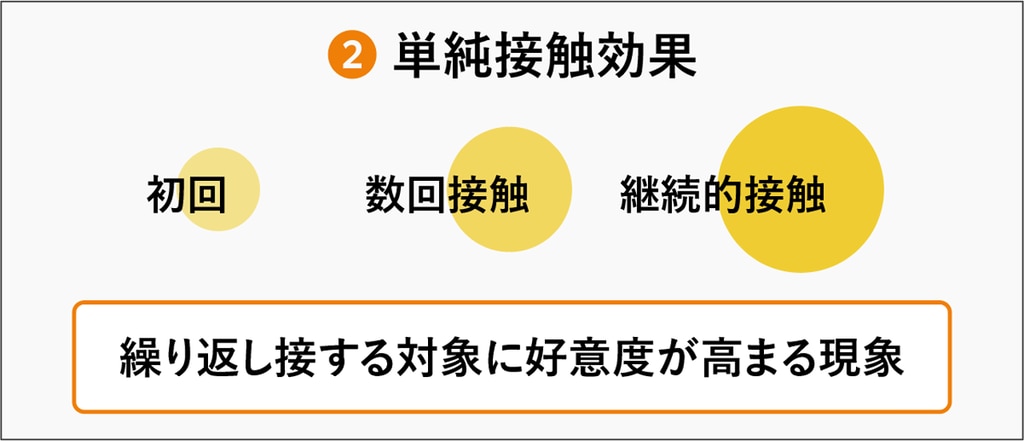

単純接触効果:自然に好感度を高める

単純接触効果(ザイアンス効果)とは、人は繰り返し接する対象に対して好意度が高まるという心理現象です。

最初は興味がなかった相手でも、顔を合わせる機会が多いほど親しみが芽生えやすくなります。

単純接触効果を活用した人間関係の構築例

|

注意点としては、単に接触回数を増やすだけでなく、接触の質も重要です。接触の度にネガティブな体験をすると逆効果(嫌悪感の増幅)になるため、短時間でも前向きな交流を心がけましょう。

参考:WAM NET「第1回: コミュニケーション力を高める意義とは」

ラベリング効果:相手の行動変容を促す

ラベリング効果とは、人にあるレッテル(属性や評価)を与えると、そのイメージに沿った行動をとりやすくなる心理現象です。

たとえば職場の人間関係がギスギスしている場合、「○○さんは怒りっぽい、すぐ不機嫌になる」とラベリングすれば、事態はますます悪くなります。逆に、人間関係が良好になるようなラベリングをしましょう。

ラベリング効果を活用した行動変容の促し方

|

なお、ラベリングは相手を操作するテクニックではなく、相手の潜在的な良さを引き出すアプローチです。効果を出すためには、本人が実際に持つ長所や努力に基づいた特徴を伝えることが重要です。

類似性の法則:チームの結束力を高める

人は自分と共通点のある人に好感を持ちやすいという心理傾向があります。これを類似性の法則といい、チームビルディングに活用できます。

類似性の法則を活用したチームビルディング法

|

ただし、類似性ばかりを重視して多様性を否定するのは危険です。あくまでチーム内の橋渡し役として共通点を活用します。

人それぞれ違いはありますが、何かしら共通点を見出して「自分たちはつながっている」と感じられれば、心理的な安心感が生まれます。その安心感がベースとなって意見交換もしやすくなり、結果としてチームワークが強化されます。

困難な人間関係を改善する心理学

どんな職場にも、難しい人間関係は存在するものです。対立や誤解が生じた場合でも、心理学的なアプローチで解決の糸口を見つけられます。以下のポイントを見ていきましょう。

|

4つの窓:価値観の違いを認識する

どうしてもうまくいかない相手がいるとき、「相手と自分は、考え方や価値観が違うのだ」と明確に意識することが、解決の重要な糸口となることがあります。

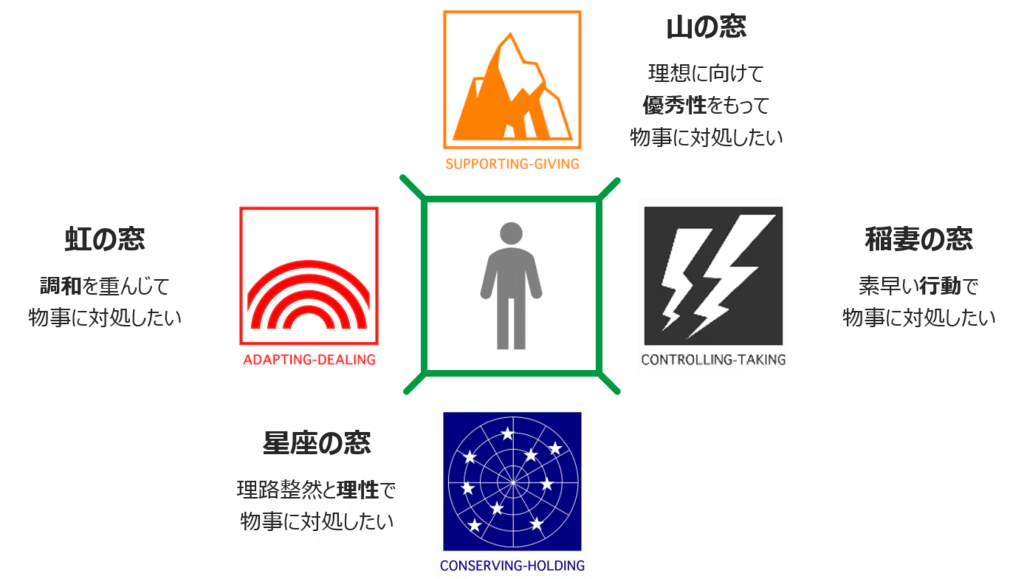

そこで役立つのが、人は「山」「稲妻」「星座」「虹」という4つの窓を通して世界を見ているという考え方です。

同じ窓から世界を見ている人とは「気が合う」と感じ、異なる窓から見ている人とは「気が合わない」と感じるのは自然なことです。これは善悪の問題ではなく、単なる視点の違いにすぎません。

それぞれの窓の特徴と価値観

|

詳しくは「【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!」で紹介している簡易診断を試してみてください。

自分や周囲の人がどの窓を好んで使っているかがわかると、人間関係の改善に役立つはずです。

認知的不協和の理解:対立を効果的に解消する

人間関係がこじれてしまったときには、心理学の「認知的不協和のメカニズム」を利用したアプローチが有効です。

認知的不協和とは、自分の中で矛盾する認知(考え方や態度)を抱えた状態に生じる不快感のことです。人はその不快感を減らすために、認知を変更したり正当化したりします。

認知的不協和を活用した関係修復法

|

最初はぎこちなくても、小さな貸し借りや協力関係を積み重ねるうちに、お互いのわだかまりが解けていく可能性があります。無理のない範囲で相手とのポジティブな接点を作ることが重要です。

注意点としては、あからさまに策を弄すると相手に不信感を与えかねません。あくまで自然な頼みごとや助け合いから始めることが大切です。

参考:健康づくりネット「健康指導実施者のための研修のモデルケース」

アンガーマネジメント:怒りの感情をコントロールする

職場で感情的な衝突を避けるには、怒りの感情を上手にコントロールすることが必要です。アンガーマネジメント(怒りの管理)は、そのための心理学的テクニックの総称です。

職場で実践できるアンガーマネジメント術

|

怒りは誰にでも生じる自然な感情ですが、マネジメントしなければ人間関係に深い亀裂をもたらします。アンガーマネジメントを通じて、怒りをうまく扱えるようになりましょう。

課題の分離:自他の問題を明確に区別する

アドラー心理学の提唱する「課題の分離」は、対人関係の悩み解消に役立つ強力な視点です。

課題の分離とは、自分の課題(自分でコントロール可能なこと)と相手の課題(相手にしかコントロールできないこと)を明確に分ける考え方です。

課題の分離の実践方法

|

課題の分離ができるようになると、自分ではどうにもできない他者の反応に振り回されなくなるため、感情的な衝突も減ります。自分の努力が及ぶ範囲に集中し、生産性と心の平穏が両立できるようになるのです。

より詳しくは、アドラー関連の書籍で学んでみることをおすすめします。

⇒ アドラー関連の書籍はこちら(Amazon)

心理的安全性:安心して建設的な意見交換ができるようにする

職場の人間関係がぎくしゃくしている場合、心理的安全性を高める取り組みを行うことで改善が期待できます。

チームの心理的安全性は、ハーバード・ビジネススクールのエイミー・C・エドモンドソン教授が提唱した概念で、「このチームでは自分をさらけ出しても大丈夫だ、ミスしても罰せられない」という感覚のことです。

心理的安全性を高める5つの施策

|

Google社の研究などでも、心理的安全性が高いチームほど成果が上がることが明確になっています(参考:Google re:Work「効果的なチームとは何かを知る」)。

詳しくは以下にまとめていますので、ご確認ください。

まとめ

本記事では「人間関係の心理学」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

信頼関係を構築するコミュニケーションの心理学として、以下をご紹介しました。

|

人間関係を円滑にする即効性のある心理学として、以下をご紹介しました。

|

困難な人間関係を改善する心理学として、以下をご紹介しました。

|

心理学的アプローチは魔法のような即効薬ではありませんが、継続すれば確実に効果が現れます。心理学を味方につけ、人間関係の改善に役立てていただければ幸いです。

株式会社LDcubeでは、人間関係を円滑にするためのLIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。