「職場の人間関係ストレス」に悩む人へ。心と体を守る16のテクニック

「職場のストレスで、胃が痛くなる」

「上司の顔色をうかがうのは、もう疲れた」

「会社のことを考えると、夜も眠れない──」

このような苦しい思いを抱えている方は、けして一人ではありません。職場の人間関係によるストレスは、現代社会において深刻なメンタルヘルスの問題です。

毎日顔を合わせる職場での緊張関係や対立は、気づかないうちに心と体に大きな負担をかけています。不和が続くと、集中力低下や生産性悪化、さらには休職や離職にもつながりかねません。

この記事では、職場の人間関係ストレスに悩む方のために、根本原因の解決から今すぐ実践できる即効性のある対処法まで、人間関係を円満にする方法をご紹介します。

「もう限界かも」と感じている方も、「なんとなくモヤモヤする」という方も、自分に合った解決の糸口が見つかるはずです。充実した毎日を取り戻すための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

▼人間関係を改善するワークショップで行っている内容を記事にまとめました。

⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!

▼人間関係やコミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。

▼人間関係を良好にするための実践法と研修については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.職場の人間関係ストレスは放置しないことが大切

- 2. 職場の人間関係ストレスが生じる原因と対策を理解しよう

- 2.1.価値観の不一致から生まれる対立を解消する

- 2.2.コミュニケーションスタイルの違いが引き起こす誤解を防ぐ

- 2.3.上司や部下との関係性で生じるストレスから抜け出す

- 2.4.同僚との過度な競争関係を協力関係に転換する

- 2.5.HSP気質の人が職場で感じやすい特有のストレスに対処する

- 2.6.(改善が難しい場合)部署異動や転職に踏み切る

- 3.人間関係ストレスに即効性のある対処を実践しよう

- 3.1.ストレスを感じた瞬間にリフレッシュテクニックを使う

- 3.2.ネガティブな感情をコントロールする

- 3.3.相手に過度に期待しない割り切り思考で心の余裕を作る

- 3.4.アサーティブに自分の意見を伝えて境界線を守る

- 4.仕事とプライベートのバランスを整えて心身の健康を守る習慣を身に付けよう

- 4.1.質の高い睡眠で回復力を高める

- 4.2.ストレス解消効果の高い運動を取り入れる

- 4.3.オフの時間を充実させて心のエネルギーを補充する

- 4.4.ワークライフバランスを見直して職場ストレスに振り回されない

- 4.5.専門家のサポートを受ける

- 5.まとめ

職場の人間関係ストレスは放置しないことが大切

職場の人間関係ストレスは、単なる気分の問題ではありません。心や体に影響がありますので、放置しないことが大切です。最初に以下のポイントを確認しましょう。

|

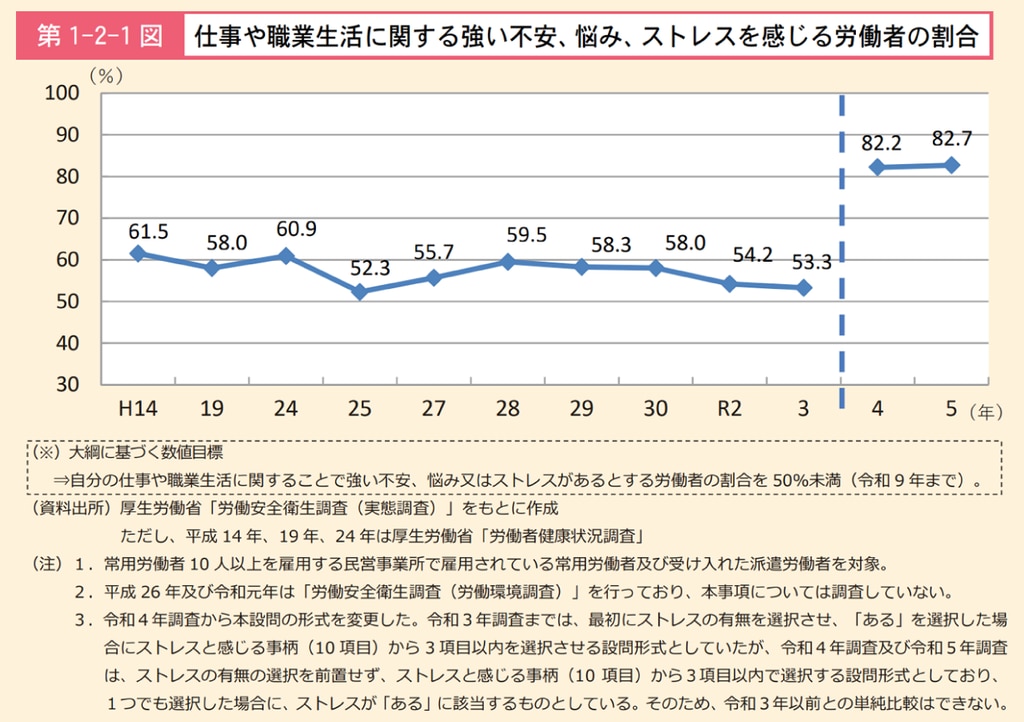

ストレスを感じながら働いている人は82.7%

現代の働く人の多くが、強いストレスを抱えています。

厚生労働省の調査によれば、仕事や職業生活で強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者は全体の82.7%(2023年)にのぼります。

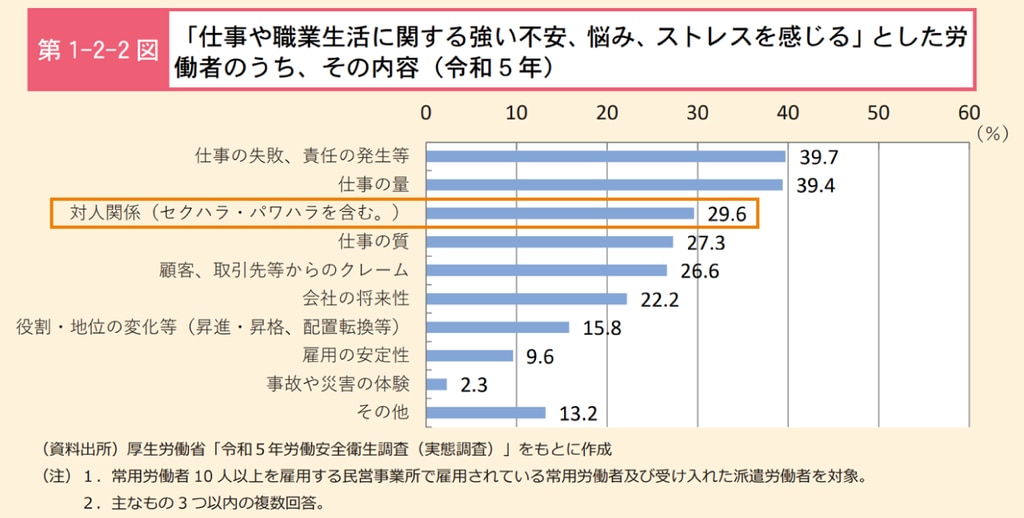

職場の対人関係に悩む人は29.6%

一方、ストレス要因として「対人関係(セクハラ・パワハラ含む)」が29.6%を占め、約3割の人は人間関係に悩んでいることがわかります。

出典:厚生労働省「令和6年版 過労死等防止対策白書」を加工

出典:厚生労働省「令和6年版 過労死等防止対策白書」を加工

ストレスを抱えたとき、「自分が弱いのではないか」「自分が我慢すればよいのではないか」と考えてしまう人もいます。

しかしながら、自分だけが悩んでいるわけではないと理解して、解決のために一歩を踏み出すことが大切です。

職場のストレスを放置するとどうなる?

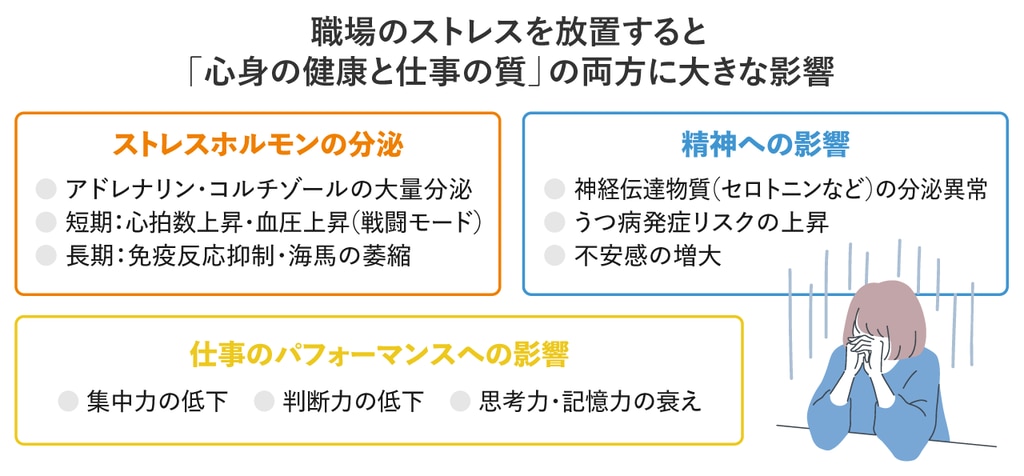

職場の人間関係によるストレスが深刻なのは、「心身の健康と仕事の質」の両方に大きな影響を及ぼしてしまうからです。

ストレスを感じると体内でストレスホルモン(アドレナリンやコルチゾール)が大量に分泌されます。短期的には心拍数や血圧を上げて一時的に身体を戦闘モードにしますが、問題は、ストレス状態が続いたときです。

強いストレスを受け続けると、脳内のセロトニンなど神経伝達物質の分泌が乱れ、うつ病の発症リスクが高まります。

長期間にわたり高濃度のコルチゾールにさらされると、体の免疫反応が抑制され病気にかかりやすくなります。慢性的なコルチゾール過剰は、海馬(記憶を司る脳の一部)の萎縮など、脳にも障害を与えることがわかっています。

仕事上のパフォーマンスでは、集中力や判断力の低下、思考力や記憶力の衰えといった影響が出ます。さらなるストレスを生み出す負のスパイラルに陥るリスクがあります。

自分のストレスレベルをチェックする方法

自分でも気づかぬうちに深刻なストレスを抱えてしまわないように、自分がどの程度のストレス状態にあるのか、客観的に把握することがまず大切です。

セルフチェックポイント

|

また、厚生労働省が提供している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」も便利です。

出典:こころの耳「5分でできる職場のストレスセルフチェック」

出典:こころの耳「5分でできる職場のストレスセルフチェック」

この後、本記事では自分でできるストレス対策をご紹介していきます。セルフチェックの結果、深刻なストレスレベルにある場合は、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。

職場の人間関係ストレスが生じる原因と対策を理解しよう

さて、ここからは具体的に、職場の人間関係ストレスに対処するテクニックをご紹介していきます。

まず、「何が自分にとってのストレス源になっているのか?」を理解する必要があります。自分の状況に合った解決策を見つけるために、原因を探りながら対策を確認しましょう。

|

なお、職場の人間関係向上を目指す人事担当・上級管理職の方向けの情報は、以下の資料に体系的にまとめていますのでご活用ください。

価値観の不一致から生まれる対立を解消する

人それぞれ、仕事に対する価値観や重視するものは異なります。この違いが理解されないと、職場でのあつれきやストレスの原因となります。

価値観の不一致が引き起こすストレス

|

じつは、上記のように「価値観の不一致」に思いを巡らせるだけでも、大きな前進です。

というのは、ストレスを感じるのは、心の底では「同じ感覚を共有できるはず」と信じているからです。「そもそも、相手と自分は違うのだ」と理解するだけで、ストレスが消えることもあります。

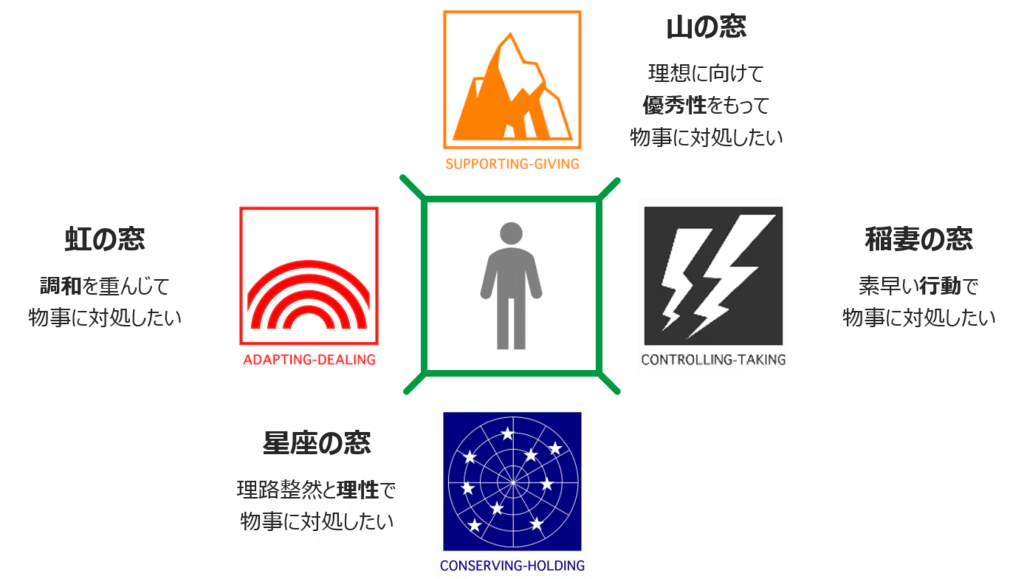

このような価値観の違いをより深く知りたい方には、4つの窓を使ったフレームワークがおすすめです。

このフレームワークでは、人は「山」「稲妻」「星座」「虹」という4つの窓を通して世界を見ている、という考え方に基づいて価値観を捉えます。

詳しくは「【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!」で紹介している簡易診断を試してみてください。自分や周囲の人がどの窓を好んで使っているかがわかり、人間関係の理解が深まるでしょう。

コミュニケーションスタイルの違いが引き起こす誤解を防ぐ

同じ言葉を話していても、伝え方や受け取り方のスタイルが人によって異なるため、誤解が生じてストレスにつながることがあります。効果的なコミュニケーションを実現するには、この違いを認識することが重要です。

コミュニケーション不全とその影響

|

このようなコミュニケーションスタイルの違いは、「相手の特性」として受け止めることで対処可能です。

最初から相手と自分のスタイルの違いを意識し、必要に応じて「締切はいつですか?」と確認したり、「私からの連絡は週1回で十分ですか?」と好みを聞いたりして、先手を打ちましょう。

上司や部下との関係性で生じるストレスから抜け出す

職場の人間関係ストレスでは、上司と部下の関係に起因するものが少なくありません。とくに中間管理職は上からの指示と部下の現状の間で板挟みになりやすく、強いストレスを感じることがあります。

上下関係のストレス要因

|

上下関係のストレスに対処するには、まず自分の立場や役割を明確にすることが大切です。上司や部下との定期的な1on1ミーティングを設け、期待値のすり合わせやフィードバックの機会を作ると、関係性が改善することも少なくありません。

一方、部下の立場にある方には、すぐに環境を変えることが難しい場合もあるでしょう。そのような状況では、まず自分を守ることを最優先に考えてください。

とくに、ハラスメントがある場合は、我慢せずに社内の相談窓口や産業医、場合によっては外部の専門機関に相談することをためらわないでください。あなたの心身の健康が最も大切です。

同僚との過度な競争関係を協力関係に転換する

同僚同士の関係にもストレスの種が潜んでいます。とくに昇進枠や評価が限られている環境では競争が激しくなり、人間関係がぎくしゃくしてしまうことがあります。

同僚間で生じやすいあつれき

|

競争から協力へのシフトには、まず「Win-Win」の発想を持つことが重要です。同僚の成功が自分のためにもなる状況を意識的に作り、共通の目標に向かって協力する関係を構築しましょう。

なかなか実践は難しいものですが、誰かが突破口となれば、職場の雰囲気は変化します。まずは自分から、情報共有や助け合いの行動を始めてみましょう。

HSP気質の人が職場で感じやすい特有のストレスに対処する

HSP(Highly Sensitive Person:とても繊細な人)と呼ばれる気質の人は、他人の気分や環境の刺激を敏感に察知しやすい特性を持ちます。

この特性自体は良し悪しではなく個性ですが、職場環境によってはストレスに直結することがあります。

HSPの特徴と職場で起きやすい反応

|

HSPの人がストレスと上手く付き合うには、自分の特性を理解し受け入れることが第一歩です。無理に「鈍感になろう」とするのではなく、定期的に静かな環境で休息を取る、刺激の多い会議の後は一人で過ごす時間を作るなど、自分なりのリカバリー方法を見つけることが大切です。

HSPを理解するためには、関連書籍で学んでみることをおすすめします。

⇒ HSPの関連書籍(リンク先はAmazon)

また、HSPだからといって職場での協働に不向きというわけではありません。大阪大学の研究でも「HSPは同僚に共感しやすく、周囲と協力して仕事を進めるポジティブな側面も持つ」と指摘されています。細部への気配りや洞察力の高さは、チームの大きな強みになります。

出典:NHK「HSP(とても繊細な人)ってなに?」、ResOU「\ストレスは感じやすいが、周囲を思いやって仕事ができる!/ 企業で働くHSPの特性を解明」

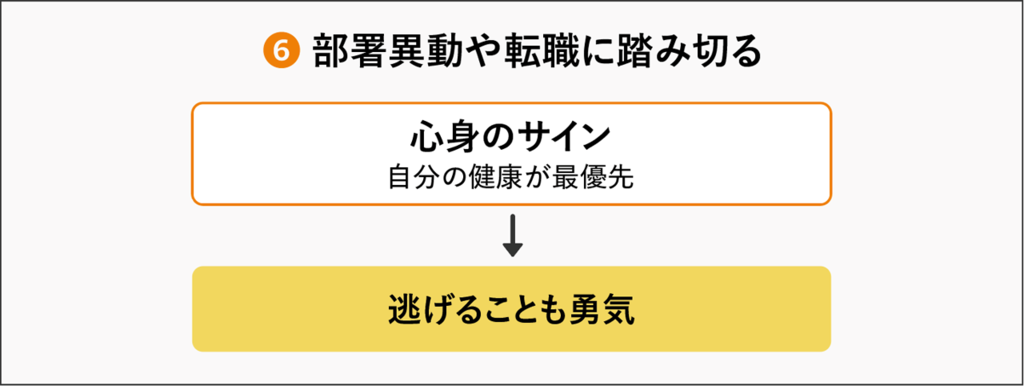

(改善が難しい場合)部署異動や転職に踏み切る

ストレス源を理解して対処しようとしても、改善が難しい場合の部署異動や転職の判断基準について触れておきます。

どんな対策をしても人間関係のストレスが解消せず、心身の健康が脅かされている場合、環境を変える決断も必要です。

環境変更の判断ポイント

|

転職はリスクも伴いますし、環境を変えることで別の問題が発生する可能性もあります。しかし、自分の心身を守ることが最優先です。耐え難いストレスでつぶれてしまう前に、逃げることも勇気です。

状況によっては「逃げてもいい」と自分に許可を与え、将来に向けた前向きな選択として捉えてください。

参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました」

人間関係ストレスに即効性のある対処を実践しよう

前章では根本原因の分析を見てきましたが、今すぐ心の負担を軽くするために、即効性のあるテクニックを身に付けることも役立ちます。

以下では、ストレスを感じたその場で実践できる対処法をご紹介します。

|

ストレスを感じた瞬間にリフレッシュテクニックを使う

ストレスを感じたら、こまめにリフレッシュすることが大切です。仕事中にできるちょっとした気分転換は、溜まりかけたストレスをその場で放出し、長引かせない効果があります。

クイックリフレッシュ法の例

|

大事なのは、「ストレスを感じているな」と気づいたら短い休息を入れる習慣です。

忙しいときほど休憩を後回しにしがちですが、結果的にミスが増えたり能率が落ちたりします。適度にリフレッシュすると気持ちが切り替わり、その後の作業効率はむしろ上がります。

ネガティブな感情をコントロールする

仕事中、強いストレスを感じたときは、まず自分の心と体を落ち着かせることが大切です。

「呼吸法」や「マインドフルネス瞑想」は、専門的な道具を必要とせず、どこでもすぐに実践できる効果的な方法です。

ネガティブな感情に即効性のある手法

|

呼吸法と瞑想は道具も場所も選ばずできるセルフケアです。最初は1分程度の短い時間から始め、慣れてきたら少しずつ時間を延ばしていくのが継続のコツです。忙しい仕事の合間でも、トイレや休憩室で1~3分だけ目を閉じて呼吸に集中するだけでリフレッシュ効果があります。

上記では簡単に概要だけご紹介していますが、興味を惹かれる手法があったら、検索したり関連書籍を読んだりして、理解を深めてみてください。

相手に過度に期待しない割り切り思考で心の余裕を作る

ストレスへの対処法として、ものの考え方(認知)を調整することも有効です。とくに人間関係の悩みは、相手を変えることが難しいからこそ、自分の受け止め方を工夫することで楽になる場合があります。

心の余裕を作る思考法

|

割り切るべきところは割り切り、執着しすぎない心構えを持つと、対人ストレスはずいぶん軽減されます。心理学では、こうした認知の切り替え(リフレーミング)はストレス対処の基本とされており、実践を重ねるほど自然にできるようになります。

アサーティブに自分の意見を伝えて境界線を守る

ストレスフリーな人間関係を築くには、コミュニケーションの技術も役立ちます。とくにおすすめなのが「アサーティブコミュニケーション」で、自分も相手も大切にする対話方法です。

アサーティブコミュニケーションの実践ポイント

|

強いストレスを感じる出来事があったとき、我慢して何も言えないと、モヤモヤが長い時間残ってしまいます。「言いたいことが言えずに悩んでいる」という人は多いものです。

そこで、「アサーティブ」に言いたいことを言う練習をしましょう。

アサーティブなコミュニケーションは日々の練習で身に付きます。最初は勇気がいるかもしれませんが、小さな場面から試していくと徐々に自然にできるようになります。

仕事とプライベートのバランスを整えて心身の健康を守る習慣を身に付けよう

人間関係のストレスを乗り越えるには、仕事とプライベートの充実バランスを見直すことも不可欠です。仕事一辺倒で余裕がないと、ささいなストレスにも押し潰されやすくなります。

心身の健康土台を強化し、仕事上のストレスに負けないライフスタイルを築きましょう。

|

質の高い睡眠で回復力を高める

睡眠は最良のストレス解消法ともいわれます。十分な睡眠時間と質の高い睡眠は、心身の回復に直結しており、ストレス耐性を高める効果があります。

質の高い睡眠のための習慣

|

多くの人が気にしている睡眠時間については、おおよそ6〜8時間が適正な睡眠時間と考えられ、1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努めることが推奨されています。

ただし個人差が大きいため、日中の眠気や睡眠休養感に応じて、自分にとって必要な睡眠時間を自ら探ることも大切です。

参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」、国立スポーツ科学センター「競技者のための暑熱対策ガイドブック」

ストレス解消効果の高い運動を取り入れる

適度な運動は、ストレスを発散し心身の調子を整えるうえで非常に効果があります。運動すると脳内にエンドルフィンなどの快感ホルモンが分泌され、気分が高揚したりリラックスしたりする効果があります。

効果的な運動の取り入れ方

|

どうしても運動する時間を確保できない場合は、「マイクロエクササイズ」といって1回5分だけ体を動かす習慣も有効です。 やらないよりはずっと効果があります。

まずは自分のペースで始め、徐々に習慣化していくことが長続きのコツです。

参考:スポーツ庁 Web広報マガジン「コロナ疲れ・ストレスの解消法!運動・スポーツで心のケア」

オフの時間を充実させて心のエネルギーを補充する

仕事以外の時間を充実させることも、ストレス対策には欠かせません。趣味や家族・友人との時間は、心に栄養を与えストレスを解消してくれる大切な要素です。

心のエネルギー補給法

|

プライベートを充実させるコツは、時間の優先順位をつけることです。仕事以外の予定を先にカレンダーに入れてしまい、そのために仕事を調整するくらいの発想でもよいでしょう。

「○曜日の夜はジムに行く」「月に一度は友人と食事」と決めておけば、それが心の支え・楽しみとなり、日々のストレスに耐えやすくなります。

ワークライフバランスを見直して職場ストレスに振り回されない

職場のストレスで頭がいっぱいになってしまう方は、総合的なワークライフバランス(WLB)の見直しが必要かもしれません。

仕事と生活の調和を図ることは、結果的にストレスの軽減とパフォーマンス向上の両立につながります。

バランス改善の実践ステップ

|

ワークとライフのバランス調整は一朝一夕にはいかないかもしれませんが、自分の人生の主導権を取り戻す意識を持つことが大切です。職場のストレスにも振り回されにくくなります。

「仕事も大事だが、自分の人生はそれだけではない」という視点によって心にゆとりが生まれ、結果的に仕事のパフォーマンスも向上するというポジティブなサイクルが生まれます。

専門家のサポートを受ける

専門家のサポートは問題解決の重要な選択肢です。つらいとき、医療機関やその他の専門家に頼ることは、まったく恥ではありません。むしろ早めに適切なサポートを受けられれば、深刻化を防げます。自己対処の限界を感じたら、専門家の力を借りましょう。

専門家サポートの受け方

|

専門家の力を借りることに遠慮はいりません。身体の不調で病院に行くのと同じように、心の不調や悩みも専門のケアを受けるのは自然なことです。「相談しても解決しないと思う」と諦めず、まずは踏み出してみてください。専門家との対話を通じて、自分では気づかなかった視点や解決策が見つかることも少なくありません。

まとめ

本記事では「職場の人間関係ストレス」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

職場の人間関係ストレスが生じる原因と対策として、以下を解説しました。

|

人間関係ストレスに即効性のある対処は以下のとおりです。

|

仕事とプライベートのバランスを整えて心身の健康を守る習慣として、以下を解説しました。

|

あなたの心身の健康と充実した毎日のために、我慢も遠慮もいりません。ストレスをケアしながら事態を好転させていきましょう。

株式会社LDcubeでは、人間関係を円滑にするためのLIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。