会社のコミュニケーション活性化のカギとは?カギは「共通言語」!施策や事例を紹介

企業の成長と成功を支える、重要な要素の1つが社内コミュニケーションです。しかし、多くの企業がこの「当たり前」と思われがちな部分に課題を抱えています。

オフィスに出社しないテレワークの普及や多様な働き方が広がる現代では、以前のような対面中心のコミュニケーションだけでは不十分になってきました。

会社内のコミュニケーション不足は、部署間の連携不足、情報共有の遅れ、チームワークの悪化、生産性の低下などさまざまな問題を引き起こします。

それは最終的に、業務効率の低下、社員のモチベーション低下、さらには顧客満足度の低下という重大な影響につながります。

本記事では、会社のコミュニケーション活性化に効果的な方法や、失敗しないためのポイントまで、実践的な内容をご紹介します。

1on1ミーティングからオンラインツールの活用法、チームビルディングの手法まで、すぐに取り入れられる施策が満載です。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたの会社のコミュニケーション改善にお役立てください。

▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.会社のコミュニケーション活性化には「共通言語」を持とう!

- 2.会社のコミュニケーション不足がもたらす、3つの重大な影響

- 3.会社のコミュニケーション活性化に効果的な5つの方法

- 3.1.定期的な1on1ミーティング

- 3.2.テレワーク環境でも効果を発揮するオンラインツール活用

- 3.3.部署間・事業所間の壁を越える横断的なイベント開催

- 3.4.心理的安全性を高める会社内イベントとチームビルディング

- 3.5.食事会への社内支援金の支給

- 4.会社のコミュニケーション活性化ですぐできる施策アイデア

- 4.1.ランチミーティングの実施

- 4.2.毎日、朝礼・夕礼を行う

- 4.3.読書・対話会を行う

- 4.4.雑談タイムを設ける

- 4.5.終業後の食事会の開催

- 5.会社のコミュニケーション改善に役立つツール

- 6.会社のコミュニケーション強化に効果的なワークショップアプローチ

- 7.会社のコミュニケーション改善で失敗しないための4つのポイント

- 8.会社内コミュニケーションの共通言語ならLIFO®がおすすめ!

- 9.会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

- 10.まとめ:会社のコミュニケーション活性化で組織力を高めよう

会社のコミュニケーション活性化には「共通言語」を持とう!

会社内のコミュニケーションは、業務の効率化や良好な人間関係の構築に欠かせない要素です。しかし、近年のテレワークの普及や働き方の多様化により、従来のコミュニケーション方法だけでは十分な効果が得られなくなってきています。

コミュニケーション不足の解決策として最も重要なのが「共通言語」の存在です。共通言語とは、組織内で共有される価値観や認識のフレームワークのことで、メンバー間の相互理解を促進します。

例えば、特性診断やコミュニケーションスタイル診断などを全社で実施し、その結果を共有することで、「あの人はこういうスタイルだから、このように接すれば効果的だ」という理解が生まれます。

「共通言語」がもたらす組織コミュニケーションの効果:

|

共通言語があると、異なる部署の人とも円滑にコミュニケーションが取れるようになり、「この部署はこういう考え方をする人が多い」「あの事業所はこういう特徴がある人が多い」といった組織全体で相互理解が深まります。

さらに重要なのは、共通言語によって心理的安全性が高まる点です。自分の特性を周囲に理解してもらえているという安心感は、率直な意見交換や創造的な議論の土台となります。

コミュニケーション活性化の取り組みを成功させるためには、単発的なイベントやツールの導入だけでなく、組織全体で共通言語を持ち、それを日常的に活用していく文化づくりが不可欠です。

▼職場コミュニケーションをうまく行っている事例については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーション活性化事例19選!シーン別の特徴や成功の秘訣も紹介

会社のコミュニケーション不足がもたらす、3つの重大な影響

社内コミュニケーションが不足すると、企業にとって深刻な問題が生じます。コミュニケーション不足の影響は一時的なものではなく、長期的に企業の存続にも関わる重大な課題となります。

ここでは、特に重要な3つの影響について詳しく見ていきましょう。これらの問題は互いに連鎖し、負のスパイラルを形成することが多いため、早期の対策が必要です。

会社内の業務効率低下とミスの増加

コミュニケーション不足は、業務の非効率化を招きます。

必要な情報が適切に共有されないことで、同じ作業の重複や、互いの進捗状況の把握ができずに発生する待ち時間の増加などが起こります。また、情報共有が不十分だと細かなミスが発生しやすくなります。

例えば、顧客からの要望が営業から生産部門に正確に伝わらなければ、納品物に不備が生じることになります。このようなミスが積み重なると、修正作業に時間を取られ、さらに業務効率が低下するという悪循環に陥ります。

社員の離職率上昇とモチベーション低下

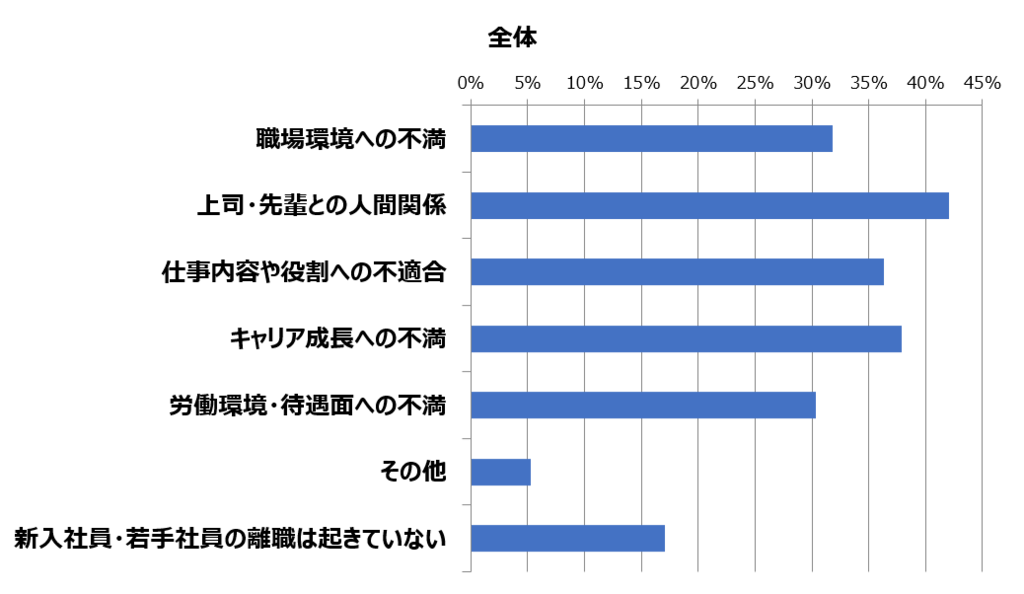

株式会社LDcubeの調査によると、新入社員・若手社員の離職理由として、最も回答が多かった要因が「上司・先輩との人間関係」で42%でした。 コミュニケーション不足は人間関係の悪化に直結し、特に新入社員や中途入社の社員は孤立を感じやすくなります。

また、自分の意見や提案が上司や同僚に届かない、または評価されていると実感できないと、社員のモチベーションは著しく低下します。

困ったことがあっても相談しづらい環境では、問題を1人で抱え込むことになり、ストレスが蓄積します。その結果、優秀な人材が早期に離職してしまうリスクが高まります。

顧客満足度の低下と売上への悪影響

社内のコミュニケーション不足は、最終的に顧客満足度の低下を引き起こします。

例えば、営業部門と生産部門の連携が不十分であれば、顧客のニーズに合った商品やサービスの提供が難しくなります。また、顧客からのクレーム情報が社内で共有されないと、同じ問題が繰り返し発生する可能性があります。

「SPC(サービス・プロフィット・チェーン)」の概念によれば、従業員の満足度が向上すると、サービスの品質も向上し、結果的に顧客満足度と企業収益の向上につながります。

逆に、社内コミュニケーションの不足による従業員満足度の低下は、直接的に顧客満足度の低下を招き、売上減少という形で企業業績に悪影響を及ぼすのです。

このように、コミュニケーション不足がもたらす3つの影響は互いに関連し合い、企業の成長を妨げる大きな障壁となります。次章では、これらの問題を解決するための具体的な方法を紹介します。

【参考】「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」

弊社では「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」を行いました。(調査期間:2025/1/17~1/30、有効回答:264件)

その中で、新入社員・若手社員の離職の理由を聞いています。

「貴社における新入社員・若手社員の離職理由として、どのような要因が大きいと考えていますか?」

最も回答が多かった要因が「上司・先輩との人間関係」で42%でした。

次いで、「キャリア成長への不満」が38%、「仕事内容や役割への不適合」が36%でした。

「新入社員・若手社員の離職は起きていない」と回答した組織の内、従業員数300名以下の回答割合が21%で最多でした。

▼調査結果の詳細は下記で詳しく解説しています。

⇒【調査レポート速報!】「新人・若手の定着~育成戦略」に関する調査結果を公開! | 株式会社LDcube

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

会社のコミュニケーション活性化に効果的な5つの方法

社内コミュニケーションの重要性を理解したところで、具体的にどのような取り組みが効果的なのでしょうか。

ここでは、さまざまな企業の成功事例を基に、特に効果的な5つの方法を紹介します。これらの施策は、企業規模や業種を問わず応用可能なものばかりです。自社の状況に合わせて取り入れてみましょう。

定期的な1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で定期的に行う面談のことです。特にリモートワーク環境では、普段の何気ない会話が減少するため、計画的に対話の機会を作ることが重要です。

1on1ミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みや将来の展望、時にはプライベートな話題も含めた幅広い対話を心掛けましょう。

重要なのは、上司からの一方的な指示や評価ではなく、部下の話をじっくり聴く姿勢です。20〜30分程度の時間を週1回または隔週で設けることで、上司と部下の信頼関係が深まり、日常の業務コミュニケーションも円滑になります。

▼1on1ミーティングについては下記で詳しく解説しています。

⇒1on1ミーティングとは?目的ややり方、効果を高める工夫を解説!

テレワーク環境でも効果を発揮するオンラインツール活用

テレワークが普及した現在、対面でのコミュニケーションに代わるオンラインツールの活用は不可欠です。

オンラインツールの選定では、「シンプルで使いやすいこと」を最優先に考えましょう。複雑なツールは使いこなせず逆効果になることがあります。

また、ビデオ会議だけでなく、チャットツールや社内SNSなど、用途に応じた複数のツールを組み合わせることで、より豊かなコミュニケーション環境が構築できます。

部署間・事業所間の壁を越える横断的なイベント開催

部門や事業所ごとの「縦割り意識」はコミュニケーション不足の大きな原因です。これを解消するには、部署や事業所を超えた横断的なイベントが効果的です。例えば、普段接点の少ない部署間の交流を促進するために、全社規模の社内運動会などを開催している企業もあります。

イベントの内容は、運動会や勉強会、ハッカソンなど多岐にわたりますが、重要なのは「業務とは異なる文脈での交流」です。通常の業務では見えない相手の一面や能力が発見できると、相互理解が深まり、業務面での連携も円滑になります。

また、異なる部署の業務内容や課題を知ることで、組織全体の俯瞰的な理解につながります。

心理的安全性を高める会社内イベントとチームビルディング

心理的安全性とは、「自分の意見や質問が否定されない」という安心感のことで、活発なコミュニケーションの土台となります。この心理的安全性を高めるには、業務外での交流が効果的です。新入社員と先輩社員のランチ会を実施し、気軽な交流の場を設けている企業もあります。

チームビルディング活動では、互いの強みや特性を理解し合う機会を意識的に作ることが重要です。例えば、共通の自己診断ツールを活用したワークショップを実施すると、「あの人はこういう特性があるから、このように接すると効果的だ」という理解が生まれます。

こうした相互理解は、業務上のコミュニケーションの質を大きく向上させます。

▼心理的安全性については下記で詳しく解説しています。

⇒「心理的安全性」その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を解説!

食事会への社内支援金の支給

食事を共にすることは、最も基本的かつ効果的なコミュニケーション方法の1つです。食事会の効果を高めるポイントは、部署や役職の垣根を越えた参加者構成と、テーマ設定です。

例えば「今月入社した新入社員を囲む会」や「新プロジェクトのキックオフ会」など、目的を持った食事会にすると、単なる親睦を超えた価値が生まれます。

また、定期的に開催することで継続的な関係構築につながります。食事という非公式な場だからこそ、普段は言いにくい本音や創造的なアイデアが出やすくなるのです。

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

会社のコミュニケーション活性化ですぐできる施策アイデア

社内コミュニケーションを活性化させるには、大掛かりな施策だけでなく、今日から始められる小さな取り組みも重要です。ここでは、特別な予算や準備をあまり必要とせず、すぐに実践できる施策アイデアを5つ紹介します。

これらは単体でも効果がありますが、複数組み合わせることでより高い効果が期待できます。自社の状況や文化に合わせて、取り入れやすいものから始めてみましょう。

ランチミーティングの実施

ランチタイムを活用したミーティングは、リラックスした雰囲気の中で意見交換ができる効果的な方法です。

毎週特定の曜日に「ランチミーティングデー」を設定し、部署やチーム単位で実施するとよいでしょう。食事をしながらだと堅苦しさがなくなり、普段は発言しづらい社員も意見を言いやすくなります。

進行方法としては、業務の進捗確認だけでなく、「今週学んだこと」や「困っていること」などのテーマを設けると話が広がります。また、部署を超えた「クロスランチ」を月に1回程度実施すると、部門間の相互理解も深まります。

食事代の一部を会社が負担したり、会社でお弁当を用意したりすると、参加意欲も高まるでしょう。

毎日、朝礼・夕礼を行う

朝礼と夕礼は、短時間で効率的に情報共有できる伝統的な方法です。特にテレワークが増えた現在では、オンラインでの朝礼・夕礼が1日の始まりと終わりを明確にする役割も果たします。所要時間は10〜15分程度に抑え、簡潔に行うことがポイントです。

朝礼では、その日の予定や目標、注意事項の共有を行います。一人一人が「今日取り組むこと」を簡単に宣言する時間を設けると効果的です。夕礼では、その日の成果や進捗状況、翌日への引き継ぎ事項を共有します。

また、「今日の良かったこと」や「感謝したい人」を挙げる時間を設けると、ポジティブな組織文化の醸成にもつながります。

読書・対話会を行う

同じ本を読んで感想や気付きを共有する読書会は、知的刺激とコミュニケーションを同時に促進できる優れた取り組みです。月に1冊のペースで、ビジネス書や自己啓発書など、業務に関連する書籍を選定し、読んだ後に対話会を開催します。

対話会では、単なる感想共有にとどまらず、「この内容を自分たちの業務にどのように生かせるか」という応用的な議論に発展させると効果的です。また、部署を超えたメンバーで実施することで、多様な視点からの意見が聞け、新たな気付きも増えます。

オンラインツールを活用すれば、場所を問わず開催できるのもメリットの1つです。弊社でも毎週月曜日の17:00~18:00と時間を決め、月1冊のペースで実施しています。

業務に関する知識の底上げにつながるとともに、対話を行うことで、理解が深まることを参加者が体感しています。

▼読書・対話会については下記で詳しく解説しています。

⇒会社内での読書会(対話会)のやり方とは?展開ステップやコツを解説!

雑談タイムを設ける

業務に直接関係のない雑談は、チームの結束力を高め、創造的なアイデアを生み出す土壌となります。週に1回、15〜30分程度の「雑談タイム」を公式に設けることで、特にテレワーク環境下でも自然な交流が促進されます。

効果的な雑談タイムにするコツは、全く自由な雑談ではなく、軽いテーマを設定することです。「最近見た面白い映画」「おすすめの本」「休日の過ごし方」など、答えやすいテーマを用意しておくと話が広がりやすくなります。

また、上司や先輩が積極的に自己開示することで、心理的安全性が高まり、他のメンバーも発言しやすくなります。

▼職場コミュニケーションにおける雑談の有効性については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!

終業後の食事会の開催

仕事終わりの食事会は、フォーマルな場では話しにくいことも含めて、率直なコミュニケーションができる貴重な機会です。月に1回程度、「今月の振り返り会」として開催するとよいでしょう。参加は強制ではなく自由参加を原則とし、参加しやすい雰囲気づくりが重要です。

食事会の効果を高めるには、単なる懇親会ではなく、軽い議題を用意しておくとよいでしょう。例えば「今月の成果」「次月の目標」などを1人ずつ共有する時間を設けると、業務に関する理解も深まります。

会社が食事代の一部を負担したり、会社の会議室にアルコールとケータリングで食事を用意して行ったりすることでもよいでしょう。

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

会社のコミュニケーション改善に役立つツール

社内コミュニケーションを活性化するためには、適切なツールの導入も重要な要素です。特にテレワークが普及した現在、デジタルツールの活用はもはや必須といえるでしょう。

ここでは、社内コミュニケーションの改善に役立つ3つのツールカテゴリーを紹介します。ただし、ツール導入の際は「使いやすさ」を最優先に考え、社員のITリテラシーに合わせた選定が重要です。

会社のコミュニケーションを円滑にするチャットツール

チャットツールは、メールよりも気軽に短い文章でやり取りができるため、日常的なコミュニケーションの活性化に効果的です。特に異なる部署間や、リモートワーク環境での情報共有に威力を発揮します。

代表的なビジネスチャットツール:

|

これらのツールは、グループ設定(話題ごとの会話スペース)機能により、情報の整理がしやすく、必要な情報を必要な人だけに共有できるメリットがあります。また、既読機能やリアクション機能により、相手の反応が分かりやすいのも特徴です。

導入の際は、セキュリティー面にも注意が必要です。近年は従業員がプライベートのSNSで業務情報を共有することによる情報漏洩がリスクとしてあるため、強固なセキュリティーを確保したツールを選ぶことが重要です。

情報共有を効率化するナレッジマネジメントシステム

ナレッジマネジメントシステムは、社内の知識やノウハウを集約し、必要な人が必要なときにアクセスできるようにするツールです。

商談記録やクレーム対応など、業務に必要な情報を一元管理することで、情報検索の効率化と情報の属人化防止に役立ちます。

主要なナレッジマネジメントシステムと特長:

|

営業部門ではSFA(Sales force Automataion)への入力作業にそれなりの手間がかかっていることが多いです。そのため、別のシステムを利用するというより、現在活用しているSFAに情報を集約し運用していくことが現場の負荷がかからず、現実的です。

営業部門以外では業務でMicrosoftの製品を使っていることも多いため、機能を拡張していくことが現実的かもしれません。

これらのツールでは、文書の作成・編集・共有だけでなく、タグ付けや検索機能、アクセス権限の設定なども可能です。また、更新履歴の管理や、コメント機能により、情報の信頼性確保や議論の活性化も促進します。

コミュニケーションの前提となる自己理解診断

効果的なコミュニケーションの基盤となるのが、自己と他者の特性理解です。性格診断やコミュニケーションスタイル診断などのツールを活用することで、組織内の「共通言語」が生まれ、相互理解が深まります。

代表的なツールとしては、LIFO(Life Orientations)、MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)、DiSC、ストレングスファインダー、エニアグラムなどがあります。これらの診断ツールは、個人の性格特性や強み、コミュニケーションスタイルを客観的に示すことで、「なぜその人がそのような考え方や行動をするのか」の理解を助けます。

自己理解診断を組織に導入する際は、単に診断結果を知るだけでなく、その後の活用が重要です。

例えば、診断結果を名札やプロフィールに表示する、チーム編成の参考にする、コミュニケーションのヒントとして日常的に参照するなど、継続的な活用方法を考えましょう。特に、診断結果を基にしたワークショップを定期的に開催することで、組織全体の相互理解が深まります。

▼自己理解のための診断については下記で詳しく解説しています。

⇒行動特性診断で自己理解・分析を促す! 性格分析ツールとの違いも解説!

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

会社のコミュニケーション強化に効果的なワークショップアプローチ

社内コミュニケーションを根本から改善するためには、単発的なイベントやツールの導入だけでは不十分です。組織全体で「共通言語」を持ち、それを日常的に活用していく文化を作ることが重要です。

ここでは、自己診断ツールを活用したワークショップアプローチについて、段階的な実施方法を解説します。このアプローチは、中長期的に組織のコミュニケーション文化を変革する効果があります。

共通の自己診断を実施する(共通言語づくり)

第一段階として、全社員を対象に同じ自己診断ツールを実施します。前章で紹介したLIFO、MBTI、DiSC、ストレングスファインダーなどから、自社の状況に合ったものを選びましょう。

重要なのは、組織全体で同じツールを使うことです。異なる診断を部署ごとに実施すると、かえって「共通言語」が分断されてしまいます。

診断実施の際は、目的を明確に伝え、結果の活用方法についても事前に説明することが大切です。「自分を知り、他者を理解するためのツール」であり、「評価や人事判断には使用しない」ことを強調し、心理的安全性を確保しましょう。

また、診断結果は個人の特性を完全に表すものではなく、あくまで自己理解のための1つの視点であることも伝えておくべきです。

職場単位で自己診断を活用したワークショップを実施

診断結果が出たら、まずは日常的に一緒に仕事をする職場やチーム単位でワークショップを実施します。小規模な単位から始めることで、心理的安全性が高まり、率直な意見交換が可能になります。ワークショップの所要時間は2〜3時間程度が適切です。

ワークショップの内容としては、まず各自の診断結果を共有し、自分の特性について「納得できる点」「意外だった点」を話し合います。

次に、チーム内の多様性を可視化し、「このチームの強み」「補完し合うべき点」を議論します。

最後に、「自分の特性を生かすためにチームに求めること」「他者の特性を尊重するために自分ができること」を具体的に考え、日常業務での活用方法を決めていきます。

▼職場でのワークショップについては下記で詳しく解説しています。

⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!

診断結果の内容をさまざまなシーンで開示する

ワークショップを1度実施しただけでは効果は限定的です。診断結果を日常的なコミュニケーションの中で活用できる環境を整えることが重要です。

例えば、名札やデスクネームプレートに診断結果を表示する、社内のプロフィールページに記載する、メールの署名に加えるなど、日常的に目に触れる機会を作りましょう。

また、新しいプロジェクトチームが結成された時や、部署異動があった時など、新たな人間関係が形成される場面では、必ず診断結果を共有する時間を設けることが効果的です。

「こういう特性を持っているので、このように接してもらえると働きやすい」という自己開示が、スムーズな関係構築の第一歩となります。

自己診断結果の会社全体の傾向を開示

個人の診断結果を活用するだけでなく、組織全体の傾向を分析し共有することも有効です。

例えば「当社はこの特性の人が多い」「この部署とあの部署では傾向が大きく異なる」といった全体像を示すことで、組織文化への理解が深まります。

全体傾向の共有は、社内報やイントラネット、全社会議などを通じて行います。ただし、特定の特性を「良い」「悪い」と評価するのではなく、多様性を認め合う視点で伝えることが重要です。

また、データの匿名性を確保し、個人が特定されないよう配慮することも必要です。

職場・部署を越えたワークショップを実施

最終段階として、部署や職場を超えたメンバーでワークショップを実施します。普段接点の少ない部署同士のコミュニケーションを促進することで、組織全体の相互理解が深まります。

例えば、営業部門と開発部門、本社と支社など、業務上の連携が必要なグループ間で実施するとより効果的です。

部署を超えたワークショップでは、「自部署と他部署のコミュニケーションの課題」「自部署の特性を踏まえた効果的な連携方法」などをテーマに議論します。具体的な業務プロセスの改善案を出し合うなど、実践的な内容にすることで、参加者の当事者意識も高まります。

このようなワークショップアプローチを段階的に実施し、「共通言語」の浸透を図ることで、組織全体のコミュニケーション文化を根本から変革することができます。

一朝一夕に成果が出るものではありませんが、継続的な取り組みによって、長期的かつ持続的な効果が期待できるのです。

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

会社のコミュニケーション改善で失敗しないための4つのポイント

社内コミュニケーション活性化の取り組みは、残念ながら多くの企業で「一時的に盛り上がったが長続きしなかった」「形だけのものになってしまった」という結果に終わることがあります。せっかく時間と労力をかけるのであれば、持続可能な形で定着させることが重要です。

ここでは、コミュニケーション改善策を失敗させないための4つの重要なポイントを解説します。

経営層に重要性をメッセージしてもらう

コミュニケーション改善の取り組みを成功させるための第一歩は、経営層のコミットメントを得ることです。社長や役員から「なぜこの取り組みが重要なのか」「会社としてどういう状態を目指すのか」というメッセージを発信してもらうことで、全社員の意識が変わります。

具体的には、全社会議での社長講話、社内報や動画メッセージでの発信、経営層自身がワークショップに参加するなどの方法があります。重要なのは、単なるお題目ではなく、経営層自身が本気で取り組む姿勢を見せることです。

例えば「私自身の診断結果はこうでした」「私もこういう点を改善していきます」といった自己開示を含めると、メッセージの説得力が増します。

また、コミュニケーション改善が会社の業績や将来にどう結びつくのかという点も、具体的に示すことが重要です。「社内コミュニケーションの活性化によって○○を実現し、××年には△△を目指す」といった形で、経営戦略との関連性を明確にすると理解が深まります。

効果の出やすい「職場単位」で始める

全社一斉に大規模な取り組みを始めると、かえって形骸化しやすくなります。まずは日常的に接点の多い「職場単位」で小規模に始め、成功事例を作ってから徐々に広げていく方法が効果的です。

具体的には、コミュニケーション課題が顕在化している部署や、逆に社内で評価の高いモデル部署など、効果が見えやすい場所からパイロット的に実施します。そこでの成功体験を社内で共有し、「あの部署でうまくいっているなら、自分たちもやってみよう」という自発的な広がりを促しましょう。

パイロット部署での実施においては、通常業務への影響を最小限に抑える工夫も必要です。例えば、既存の会議の一部時間を活用する、ランチタイムや業務終了後の時間を利用するなど、負担感を減らす工夫をしましょう。

また、実施後には必ず効果測定を行い、「この取り組みによって具体的に何が変わったのか」を可視化することも重要です。

▼職場単位で行うことが効果的な理由については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーション研修のカギは「職場単位」|効果的に進めるポイントを解説!

さまざまなシーンで「共通言語」を使う

自己診断等で得られた「共通言語」は、使わなければ意味がありません。日常のさまざまなコミュニケーションシーンで活用できる仕組みを作ることが、定着へのカギとなります。

例えば、会議の冒頭で「今日の私の調子は○○スタイル全開です」と自己開示する習慣をつける、プロジェクトチーム編成の際にメンバーの特性バランスを考慮する、業務の振り分けの際に個人の強みを生かす配慮をするなど、業務プロセスの中に「共通言語」の活用を組み込みます。

また、「共通言語」の理解を深めるための継続的な学習機会も重要です。例えば、月に1度の「スタイル別座談会」を開催する、社内報で「スタイル別成功事例」を紹介する、新入社員研修に「共通言語」の学習を組み込むなど、定期的に触れる機会を設けましょう。

継続的な活用と学習によって、「共通言語」は組織文化の一部として定着していきます。

継続可能な仕組みとして社内文化に定着させる

最終的には、特別な取り組みではなく、日常業務の一部として自然に行われる状態を目指します。そのためには、組織の仕組みや制度に組み込む工夫が必要です。

組織文化への定着を促進する具体的な方法:

|

好事例の表彰制度を設けることで、継続的な取り組みへのモチベーションを高めることができます。「最もコミュニケーションが活性化したチーム賞」「最も多様性を生かしたプロジェクト賞」など、組織が大切にしたい価値観を反映した表彰を行いましょう。

これらのポイントを押さえることで、一過性のブームではなく、組織文化として定着したコミュニケーション改善が実現できます。

重要なのは、短期的な成果を急がず、中長期的な視点で取り組むことです。小さな成功体験を積み重ね、徐々に組織全体に広げていく姿勢が、持続可能な変革には不可欠です。

▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。

会社内コミュニケーションの共通言語ならLIFO®がおすすめ!

会社内コミュニケーションの共通言語には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。

なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。

また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。

この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

|

LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能

LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。

社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。

以下に、その流れを詳しく説明します。

|

会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

株式会社山梨放送/放送業

導入前の課題

新型コロナウイルス感染症の流行以前は、社内イベントを通じて活発にコミュニケーションが行われていましたが、コロナ禍により社内の人間関係が希薄化し、特に若手社員の早期離職が顕著になりました。

また、放送業界の人手不足と業務の多忙さから、社員教育には力を入れられずにいました。そこで、70周年プロジェクトの一環として「シゴトバ改革」を推進することが決まり、社員が自発的に提案し実行に移すボトムアップ型のアプローチを採用しました。

出会いと導入の決め手

各局や地元企業の事例調査によって、1on1ミーティングが効果的であると分かりましたが、社員の個性を理解するまでには至りませんでした。

キャリアコンサルタントの提案で、相互理解を深めるためにLIFO診断を導入しました。LIFOはその場で診断結果を得られるため、柔軟な勤務時間を抱える社員にも受検しやすく、コミュニケーション改善のツールとして活用が決定されました。

展開ステップと取り組み

1on1ミーティングを実施前に、全社員を対象にLIFOの活用法などを盛り込んだセミナーを実施しました。管理職と一般社員に分けたセミナーで、ミーティングの目的やLIFOの活用法を学びました。

セミナーを契機に、多くの社員が参加し、テーマへの高い関心が示されました。セミナー内容を随時アーカイブとして提供し、参加できなかった社員にも情報を共有しました。

導入後の感想と成果

LIFOの活用で、上司と部下の相互理解が進み、コミュニケーションのきっかけとなりました。1on1ミーティングでは、定期的にLIFOのスコアが話題となるなど、一歩踏み込んだ対話が実現しています。

中には、得られた結果を基に改善に取り組む社員も出始めています。このツールは、管理職のガイドとなり得る可能性があり、引き続きLIFOを活用していく方針です。

取り組みにおける課題と今後の展望

「シゴトバ改革」はボトムアップ式で進行しているため、部署ごとに進捗に差があります。また、1on1ミーティングの目的が理解されず、不満のぶつけ合いになるケースもあるため、意識改革が必要です。

社内通信などでLIFOの考え方を広め、1on1以外にも日常のコミュニケーションやチームビルディングに活用することを目指しています。特に新体制時や社員異動時に効果的であり、職場の活気を向上させることを期待しています。

▼事例の詳細については下記をご覧ください。

⇒株式会社山梨放送様 LIFO導入事例

まとめ:会社のコミュニケーション活性化で組織力を高めよう

会社のコミュニケーション活性化のカギとは?「共通言語」がカギ!施策や事例を紹介!について解説してきました。

- 会社のコミュニケーション活性化には「共通言語」を持とう!

- 会社のコミュニケーション不足がもたらす、3つの重大な影響

- 会社のコミュニケーション活性化に効果的な5つの方法

- 会社のコミュニケーション活性化ですぐできる施策アイデア

- 会社のコミュニケーション改善に役立つツール

- 会社のコミュニケーション強化に効果的なワークショップアプローチ

- 会社のコミュニケーション改善で失敗しないための4つのポイント

- 会社内コミュニケーションの共通言語ならLIFO®がおすすめ!

- 会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

コミュニケーション不足がもたらす業務効率の低下、離職率の上昇、顧客満足度の低下といった重大な影響を防ぐためには、組織的かつ継続的な取り組みが不可欠です。

コミュニケーション活性化の核となるのは「共通言語」の存在です。自己診断ツールなどを活用して組織内の相互理解を深め、それを日常的なコミュニケーションに生かしていくことで、心理的安全性の高い職場環境が構築されます。

実践のポイントとしては、1on1ミーティングやオンラインツールの活用、部署間の壁を越えるイベント開催、情報共有の仕組み整備など、具体的な方法を組み合わせることが効果的です。また、すぐに始められる施策としては、ランチミーティングや朝礼・夕礼の実施、読書・対話会、雑談タイムの設定などが挙げられます。

さらに、コミュニケーション改善を持続可能なものにするためには、経営層のコミットメント、職場単位での小さな成功体験の積み重ね、日常業務への「共通言語」の組み込み、そして組織文化としての定着を意識することが重要です。

忘れてはならないのは、社内コミュニケーションの活性化は目的ではなく手段だということです。最終的に目指すべきは、従業員の満足度向上、業務効率の改善、そして顧客満足度と企業収益の向上です。

SPC(サービス・プロフィット・チェーン)の考え方にあるように、従業員の満足度向上がサービスの品質向上を通じて顧客満足度を高め、結果的に企業の収益向上につながる好循環を生み出すことが、コミュニケーション活性化の真の目的なのです。

社内コミュニケーションの改善は一朝一夕に実現するものではありません。しかし、本記事で紹介した方法を継続的に実践することで、徐々に組織の風土が変わり、活気あふれる職場環境が実現するでしょう。今日から、あなたの会社に合った取り組みを始めてみませんか?小さな一歩が、やがて大きな変革につながります。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。