人間関係が良い職場とは?特徴・メリット・つくり方(職場研修)などを一気に解説!

職場の人間関係の悩みは、多くの方が直面する課題です。

仕事の専門性やスキルに自信があっても、職場の人間関係に悩むことで、本来の実力を発揮できないケースも少なくありません。毎日の仕事において、上司や同僚との関係に気を遣い、ストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、人間関係が良い職場では、従業員のストレスが大幅に軽減されるだけでなく、業務効率や生産性の向上、さらには離職率の低下にもつながることが分かっています。つまり、職場の人間関係を改善することは、個人の働きやすさだけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にも直結する重要な要素なのです。

では、具体的にどのような特徴を持つ職場が「人間関係が良い職場」と言えるのでしょうか。また、現在の職場環境をより良いものにしていくために、私たちにはどのようなアプローチが可能なのでしょうか。

本記事では、人間関係が良い職場に見られる7つの特徴と、そこに至るための具体的なアプローチ方法を詳しく解説していきます。職場の人間関係に悩みを感じている方はもちろん、より良い職場環境づくりに関心のある方にとって、実践的なヒントとなる情報をお届けします。

▼ワークショップで行っている内容を記事にまとめました。

⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!

▼人間関係やコミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。

▼人間関係を良好にするための実践法と研修については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.人間関係が良い職場のメリット

- 2.人間関係が良い職場の7つの特徴

- 2.1.お互いを認め合う文化が根付いている

- 2.2.コミュニケーションが活発で風通しが良い

- 2.3.失敗を責めない心理的安全性がある

- 2.4.定期的な面談制度が確立している

- 2.5.ハラスメントの防止対策が徹底している

- 2.6.チーム間の協力体制が整っている

- 2.7.社員の定着率が高く安定している

- 3.人間関係が良い職場を実現するポイント

- 4.人間関係が良い職場を実現する具体的なアプローチ

- 4.1.相手の立場に立って考える習慣をつける

- 4.2.積極的に感謝の気持ちを伝える

- 4.3.定期的な情報共有の場を設ける

- 5.人間関係が良い職場を維持するポイント

- 6.人間関係の良くするには職場単位での研修が手っ取り早い

- 6.1.上司も部下も同じ研修を受けられる

- 6.2.リアルな職場を題材にできる

- 6.3.職場でのコンセンサスが得やすい

- 6.4.社内トレーナーで展開可能

- 7.コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例

- 8.まとめ:人間関係が良い職場づくりで業務の生産性をアップ

人間関係が良い職場のメリット

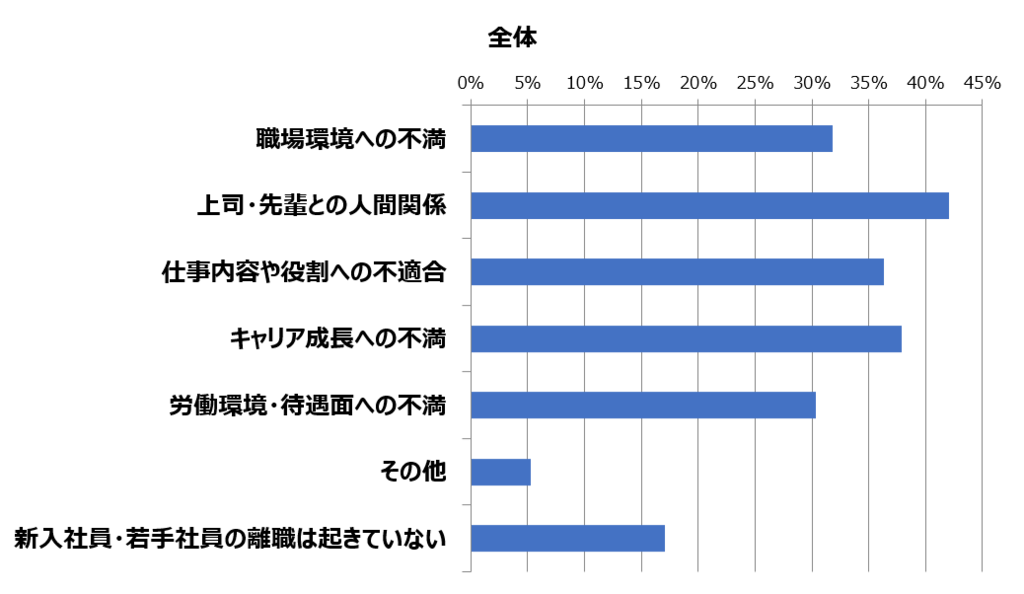

職場における良好な人間関係は、単に働きやすい環境をつくるだけでなく、企業の生産性や成長にも大きな影響を与えます。弊社が独自に行った調査では新人若手社員の離職の原因で最も多いものは「上司・先輩との人間関係」という結果が出ています。

良好な人間関係が構築されている職場では、以下のような具体的なメリットが得られます。

離職率が低下し人材が定着する

職場の人間関係は、従業員の定着率に直接的な影響を与えます。例えば、定期的なキャリア相談やメンタリングプログラムによって、従業員が自身の成長と職場での役割を明確にしやすくなります。

良好な人間関係が構築されている環境では、従業員は安心して長期的なキャリアビジョンを描きやすくなり、組織への帰属意識も強まります。

さらに、職場のチームビルディング活動が、従業員同士の絆を強め、優秀な人材の流出を防ぐことにも寄与します。これにより、組織は安定的に成長を続けることが可能となります。

従業員のストレスが大幅に軽減される

職場での良好な人間関係は、日々の業務におけるストレス軽減に直接的な効果をもたらします。

例えば、定期的なチームミーティングや1対1のフィードバックセッションを通じて、従業員は上司や同僚と意見交換ができ、自分の感じているストレスを打ち明けやすくなります。これにより、業務上のトラブルが発生した場合でも、建設的な対話を通じて解決できる機会が増えます。

また、相互理解が進むことで日常のささいな誤解や摩擦が早期に解消され、大きな問題に発展するリスクが著しく低下します。さらには、組織が提供する健康プログラムやメンタルヘルスサポートが、ストレス管理を助ける手段となります。

モチベーションが高く維持される

職場での良好な人間関係は、従業員の仕事に対するモチベーション維持に重要な役割を果たします。

お互いの成功を祝い、成果を認識するためのイベントや、従業員の貢献を正式な場で称賛する「アワード制度」などが、モチベーションの維持に影響します。同僚との信頼関係が構築され、互いに刺激し合える環境では、個人の成長意欲も自然と高まります。

研修やセミナー参加の支援を通じて、自分の能力を向上させる場が提供されることで、組織全体の活力向上につながります。これにより、従業員は意欲的に目標に向かい、一丸となって組織の成功に寄与することができます。

業務効率と生産性が向上する

良好な人間関係が築かれている職場では、情報共有がスムーズに行われ、チーム間の連携も円滑です。

良好な人間関係を築くことにより、以下のような具体的な効果が期待できます。

|

新しいアイデアが生まれやすい環境になる

心理的安全性が確保された職場では、従業員は自由に意見を述べ、新しいアイデアを提案しやすい雰囲気が生まれます。例えば、アイデアをオープンに議論できる場としてのブレーンストーミングなどを自然と行うようになります。

互いを認め合い、失敗を恐れない文化が根付くことで、従業員はアイデアを出すことを恐れず、創造的な挑戦を進んで試みるようになります。このような文化が、結果として革新的な製品やサービスの開発を促進し、組織の競争力を高めます。

【参考】「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」

弊社では「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」を行いました。(調査期間:2025/1/17~1/30、有効回答:264件)

その中で、新入社員・若手社員の離職の理由を聞きました。

質問:「貴社における新入社員・若手社員の離職理由として、どのような要因が大きいと考えていますか?」

最も回答が多かった要因は「上司・先輩との人間関係」で、全回答において42%でした。次いで、「キャリア成長への不満」が38%、「仕事内容や役割への不適合」が36%でした。「新入社員・若手社員の離職は起きていない」と回答した組織の内、従業員数300名以下の回答割合が21%で最多でした。

良好な人間関係を気付くためには、新入社員・若手社員自身もコミュニケーションスキル向上の努力が必要ですが、上司・先輩が関わり方を改善することで、部下・後輩とのコミュニケーションを良好にすることが可能となります。

上司は部下と効果的なコミュニケーションを取ることで、キャリア成長や、仕事内容や役割についても適切な業務アサインができるようになります。

人間関係が良い職場の7つの特徴

職場の人間関係の質は、具体的な特徴や行動パターンによって判断することができます。良好な職場環境には、共通して見られる特徴があります。

これらの特徴を理解し、実践することで、より良い職場づくりが可能となります。

お互いを認め合う文化が根付いている

良好な職場環境では、それぞれの従業員の個性や能力が互いに認められ、尊重されています。

具体的には、以下のような行動が見られます。

|

コミュニケーションが活発で風通しが良い

情報の流れがスムーズで、必要な対話が自然に行われる環境が整っています。具体的には、以下のような取り組みが行われています。

|

▼職場のコミュニケーションの事例については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーション活性化事例19選!シーン別の特徴や成功の秘訣も紹介

失敗を責めない心理的安全性がある

ミスや失敗が発生した際も、個人を責めるのではなく、組織としての学びの機会として捉える文化が確立されています。

具体例には、以下のような取り組みが行われています。

|

▼職場の心理的安全性については下記で詳しく解説しています。

⇒心理的安全性が職場の生産性を決める!?高い組織の特徴やメリット、高める方法など解説!

定期的な面談制度が確立している

1対1の対話の機会が制度として確保されています。

例えば、下記のような活動が行われています。

|

ハラスメントの防止対策が徹底している

あらゆる形態のハラスメントに対して明確な方針と対策が整備されています。具体的には、以下のような体制が取られています。

|

▼ハラスメントについては下記で詳しく解説しています。

⇒心理的安全性を高めてハラスメントを防ぐには?職場と組織の仕組みづくりのコツを解説!

チーム間の協力体制が整っている

部署や役職の壁を越えて、必要な時に適切な協力が得られる体制が整っています。具体的には、以下のような活動が行われています。

|

▼チームビルディングについては下記で詳しく解説しています。

⇒チームビルディング研修とは?目的や学ぶ内容・種類・実施方法

社員の定着率が高く安定している

良好な人間関係が構築されている職場では、従業員の定着率が高く、長期的なキャリア形成が可能です。

具体的には、以下のような施策が行われています。

|

▼従業員エンゲージメント調査については下記で詳しく解説しています。

⇒従業員エンゲージメント調査とは?実施する重要な目的と期待できる効果

人間関係が良い職場を実現するポイント

人間関係が良い職場を構築するためには、明確な方針と組織全体での取り組みが不可欠です。特に経営層のコミットメントと具体的な施策の実行が、職場環境の改善において重要な役割を果たします。

ここでは、人間関係が良好な職場を実現するための重要なポイントについて解説します。

経営陣が人間関係の良い職場にしたいと願っている

経営陣が人間関係の良い職場にしたいと思っているかどうかが重要です。

経営陣が業績数字にしか興味がなく、人間関係の良い職場にしたいと思っていない場合、その実現は難しいです。経営陣の明確なビジョンと具体的な行動が職場の人間関係改善のベースになります。

具体的な取り組みとしては以下のような施策があります。

|

オープンなコミュニケーションを取る

情報共有の透明性が確保され、誰もが自由に意見を述べられる環境が整えられると職場の人間関係が良くなります。

具体的な取り組みとしては以下のような施策があります。

|

▼職場コミュニケーションにおける雑談の意義については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!

ブラックな要素がない

人間関係の良い職場を実現するためには、過度な残業や不当な待遇、パワーハラスメントなどのネガティブな要素を徹底的に排除していくことが重要です。

|

人間関係が良い職場を実現する具体的なアプローチ

良好な職場の人間関係を構築するためには、具体的な行動とアプローチが必要です。日々の小さな取り組みの積み重ねが、最終的に職場全体の雰囲気を改善することにつながります。

ここでは、実践的なアプローチ方法について詳しく説明します。

相手の立場に立って考える習慣をつける

他者の視点や状況を理解することは、良好な人間関係を築く基本となります。

以下の具体的な実践方法があります。

|

▼他者理解については下記で詳しく解説しています。

⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介

積極的に感謝の気持ちを伝える

日常的な感謝の表現は職場の雰囲気を明るくし、相互理解を深めるきっかけとなります。

|

定期的な情報共有の場を設ける

チーム内や部署間での定期的な情報共有の機会を設けることで、コミュニケーションの活性化と相互理解を促進します。

|

これらの取り組みによって、相手の立場を理解し感謝の気持ちを伝える職場文化を育むことができます。定期的な情報共有の場がしっかりと機能することで、組織全体の知識と関係性も深まります。

▼下記の記事で、自分の価値観をプチ診断し、人間関係の良い職場にするワークショップを疑似的体験できます。

⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!

人間関係が良い職場を維持するポイント

良好な職場の人間関係を構築できたとしても、それを維持し続けることはまた別の課題となります。

職場の人間関係は、放置すると悪化してしまうこともあります。人間関係を維持するためには、継続的な取り組みと適切なバランス感覚が必要です。

ここでは、良好な職場環境を長期的に維持するために重要なポイントについて解説します。

適切な距離感を保ちながら関係を築く

職場での人間関係は、近すぎても遠すぎても問題が生じる可能性があります。

バランスを意識し、以下の具体的なポイントに注意を払うことが重要です。

|

共に成長できる関係性を目指す

良好な職場関係は、単なる友好的な関係以上のものです。以下の方法で、共に成長できる関係性を築きます。

|

相互理解を深めるための対話を継続的に行う

定期的なコミュニケーションを通じて、以下の方法で相互理解を深めます。

|

これらの取り組みにより、職場での適切な距離感を保ち、共に成長できる関係を構築し、相互理解を深化させることが可能になります。このような働きかけが積み重なることで、組織全体の調和と発展を支える強固な基盤を築くことができます。

人間関係の良くするには職場単位での研修が手っ取り早い

人間関係の良い職場をつくるには、組織的なアプローチが効果的です。特に、職場単位での研修は、共通の理解と実践的なスキルを身に付ける上で非常に有効な手段です。

全員が同じ目標に向かって取り組むことで、より迅速な改善が期待できます。

上司も部下も同じ研修を受けられる

研修の効果を最大限に高めるために、職場の全メンバーが参加することが重要です。

全員が同じ研修プログラムに参加することで、以下の効果が期待できます。

|

リアルな職場を題材にできる

実際の職場の課題や状況を研修の題材として使用することで、より実践的な学びが可能になります。

具体的な事例を基に議論することで、現実的な解決策を見いだすことができます。

|

職場でのコンセンサスが得やすい

全員が同じ研修を受けることで、改善に向けた方向性の共有と合意形成がスムーズになります。

研修で学んだ内容を実践する際も、全員が同じ理解を持っているため、スムーズな解決策の導入が可能です。

|

社内トレーナーで展開可能

研修の内容を理解し、実践できる社内トレーナーを育成することで、継続的な改善活動が可能になります。

外部講師に頼らず、自社の文化や特性に合わせた研修プログラムを展開できることは、大きなメリットをもたらします。

|

▼職場単位で研修を行うことが効果的である理由については下記で詳しく解説しています。

⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!

コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例

社員数: 2,000名以上

事業:医薬品、機能食品の製造・販売

導入前の課題

コロナ禍による営業スタイルの変化と職場のコミュニケーション減少

~打開のカギを握るのは営業所長~

製薬業界の取り巻く環境変化の一つとして、withコロナ時代においてテレワークが推進され、営業所内での「対面でのコミュニケーション」は圧倒的に減少していました。

特にコロナ前まではできていた横や斜め(同僚間や別部門)の関わりが少なくなり、業務上の全ての判断や相談がラインの上長に集中するようになりました。出社することで自然と社内情報が入ってきていた環境が、コロナ禍によりなくなってしまいました。

また、MR(医薬情報担当者)の情報提供活動においてもオンラインでの対応が求められるようになり、新しい方法を模索しないといけない状況になりました。

営業所内の目標達成や職場内のコミュニケーション向上のカギは営業所長が握っていることから、営業所長がリーダーシップを発揮し、問題解決をしていくための方法を探していました。

取り組みの詳細

営業所長による職場ワークショップを完全オンラインで実施

~半年間で7割以上の営業所に展開~

MRを取り巻く環境変化に合わせて、マインドやスキル強化の一つとしてLIFOプログラムの導入を決めました。3年でLIFOを社内の共通言語にすることを目指して、まずは2020年5月に営業部門の教育担当4名がLIFOプログラムライセンスを取得しました。

次に営業所長がリーダーシップを発揮し、自職場の問題解決を行うスキルを習得するために、営業所長対象にマネジメント実践スキル講座(MSS認定講座)を実施しました。講座を通じて、職場の問題解決のための道具とスキルを身に付けた営業所長は各職場にてチームづくりワークショップを実施しました。

4名のプログラムライセンス取得者(ライセンシー)は営業所長への個別指導や相談会など、職場展開に向けてのサポートを積極的に行いました。コロナ禍ということもあり、プログラムライセンス取得から、MSS認定、ワークショップ実施まで全てオンラインで実施し、半年間で7割以上の営業所に展開していきました。

2021年度以降、新任営業所長はMSS認定講座を受講し、LIFOという道具とスキルを身に付ける機会を作っています。2023年度現在では全ての営業所でチームづくりワークショップの実施が完了し、2巡目以降は各職場の課題に合わせてタイムマネジメントや期待役割などのテーマで実施しています。

導入の成果

「コミュニケーションの改善が期待できる!」「他部署へもLIFOを推薦したい!」の声多数

ワークショップ実施後に行ったアンケートでは、7割以上の方が「LIFO診断を受けて、自己理解ができた」、「部署内のグループワークの実施により他者理解ができた」、「LIFOの実施によりコミュニケーションの改善が期待できる」と回答をいただいています。

また、営業所長の9割近くの方が「LIFOの導入を他部署へも推薦したい」と回答いただきました。

タイムマネジメントのワークショップを実施した営業所においては、チーム活動を効果的に進めるためのガイドラインを決めることで、チームの結束力が高まったといった声もありました。

営業部門での評判を聞き、人事部門でもLIFOプログラムライセンスを取得し、経営幹部を巻き込むと同時に、本社の各部門においてもワークショップを順次進めています。導入から3年が経過し、LIFOが社内の共通言語になりつつあります。

まとめ:人間関係が良い職場づくりで業務の生産性をアップ

人間関係の良い職場とは?特徴・メリット・つくり方(職場研修)などを一気に解説!について紹介してきました。

- 人間関係が良い職場のメリット

- 人間関係が良い職場の7つの特徴

- 人間関係が良い職場を実現するポイント

- 人間関係が良い職場を実現する具体的なアプローチ

- 人間関係が良い職場を維持するポイント

- 人間関係の良い職場をつくるには職場単位での研修が手っ取り早い

- コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例

職場における良好な人間関係の構築は、単なる働きやすさの向上だけでなく、組織全体の生産性向上にも大きく貢献します。良好な職場環境を実現するためには、経営陣の明確なビジョンと具体的な施策、そして従業員一人一人の積極的な参加が必要です。

特に効果的なアプローチとして、相手の立場に立って考える習慣や、定期的な対話の継続、適切な研修の実施などが挙げられます。これらのアプローチを通じて、従業員のストレス軽減、モチベーション向上、さらには業務効率の改善まで、さまざまなポジティブな効果が期待できます。

職場の人間関係改善は、決して一朝一夕には実現できませんが、継続的な取り組みを通じて必ず成果につながるため、重要な投資であると言えるでしょう。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広く支援しています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。