若手社員育成の課題とは?ポイントと解決策を紹介!

現代のビジネス環境において、若手社員の育成は企業にとって避けて通れない重要な課題です。多様化する働き方や急速に変化する技術環境の中で、どのようにZ世代の社員を効果的に育成し、企業の未来を担う人材へと成長させることができるのでしょうか。

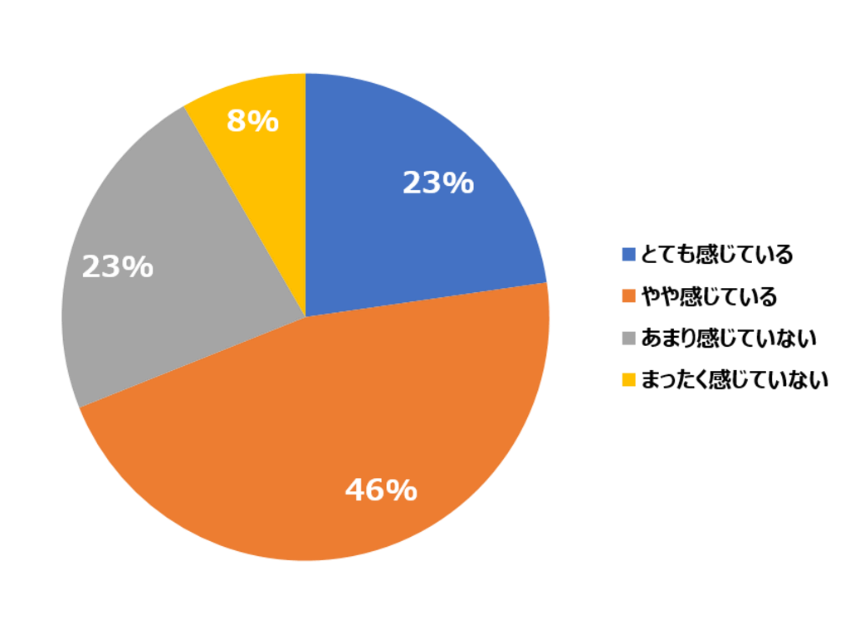

株式会社LDcubeの調査によると、69%の組織が新入社員・若手社員の定着と育成に課題を感じていることが明らかになっています。

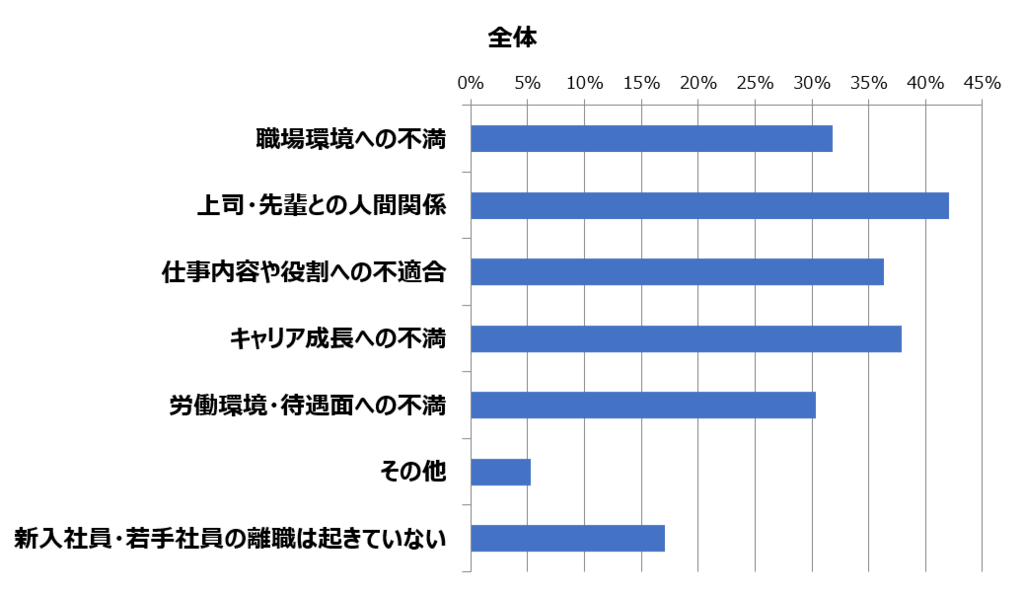

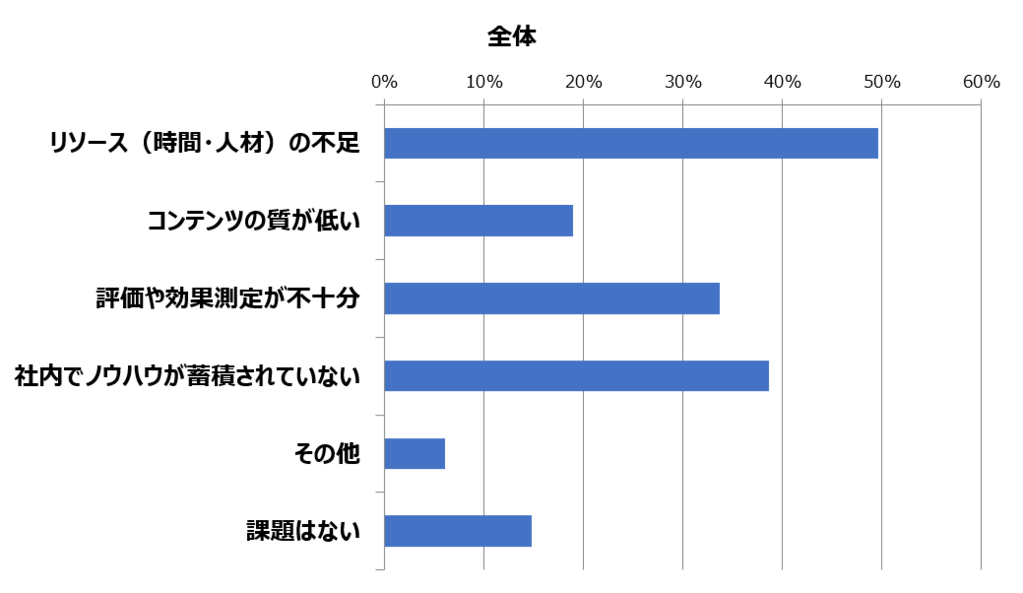

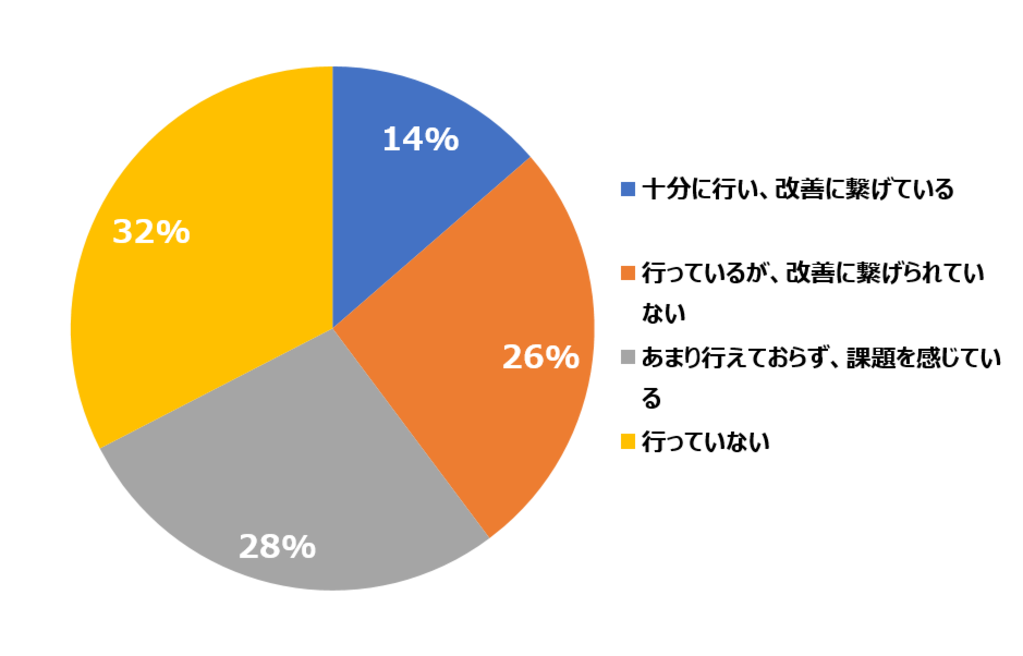

また、42%の組織が新入社員・若手社員の離職理由として「上司・先輩との人間関係」が課題と感じているものの、50%の組織で「リソース(時間・人材)の不足」が障害となり、54%の組織が育成プログラムの改善につなげられず課題を感じていました。(詳しくは第一章「調査結果から見る若手社員育成の課題認識」で解説しています。)

本記事では、このような調査結果を踏まえて、若手社員育成の課題背景から、よくある課題、その解決策まで紹介します。

若手社員育成を解決するためのポイントは、組織戦略を踏まえて人材育成計画を設計すること、その上で若手社員育成の目指す姿を明確にすること、最後に、OJT・Off-JT問わず、若手社員の育成・学習環境を整えることです。

重要なことは、若手社員育成を人事や現場所属長に任せきりにならず、組織全体として責任を持ち、関わっていく姿勢を持つことです。

最後には、若手社員育成の課題を解決するための具体的な手法と併せて、実際の支援事例も紹介します。

ぜひ、最後までご覧いただき、貴社の若手社員育成課題を解決するための一助としてください。

▼若手社員研修のサービス概要は以下よりダウンロードできます。

▼社内研修の企画と実施については下記にまとめています。

▼若手社員育成については以下でまとめています。

目次[非表示]

- 1.調査結果から見る若手社員育成の課題認識

- 1.1.アンケート調査概要

- 1.2.調査結果から分かったこと

- 2.今、若手社員育成が企業課題として浮上する理由

- 2.1.働き方・価値観の多様化

- 2.2.労働人口減少と採用難

- 2.3.Z世代の仕事観と育成スタイルの変化

- 2.4.経営視点から見る「若手育成」の戦略的重要性

- 3.若手社員育成の課題は「目指す姿」から逆算しよう

- 4.若手社員育成における典型的な課題10選

- 4.1.OJT依存による属人的な育成

- 4.2.体系的な育成計画がない

- 4.3.OJT担当者・管理職のスキル不足

- 4.4.モチベーション管理が難しい

- 4.5.目標設定やフィードバックが曖昧

- 4.6.成長機会(経験・成功体験)が不足

- 4.7.デジタルネーティブ世代とのギャップ

- 4.8.キャリア意識のズレ

- 4.9.評価制度と育成のミスマッチ

- 4.10.離職リスクの高まり

- 5.課題解決に向けた7つの基本戦略

- 5.1.経営戦略と人材育成の一体化

- 5.2.育成計画の設計と可視化

- 5.3.管理職・OJT担当者の育成力向上

- 5.4.社内トレーナーの設置

- 5.5.キャリア自律を支援する仕組み

- 5.6.デジタルツールの効果的活用

- 5.7.エンゲージメント向上との連動

- 6.若手社員育成の課題を効果的に解決した事例

- 7.まとめ:若手社員育成の課題は組織一丸で解決しよう

調査結果から見る若手社員育成の課題認識

若手社員育成は、現代の組織における重点課題と言えます。なぜなら、少子高齢化が進む日本においては、相対的に若年労働者の数が少なく、今後ますます貴重な存在となるためです。

若手社員は組織に活力を与えるとともに、将来のリーダー候補として重要な存在です。若手社員が組織に定着し確実にスキルアップしていくことは組織の成長において不可欠です。

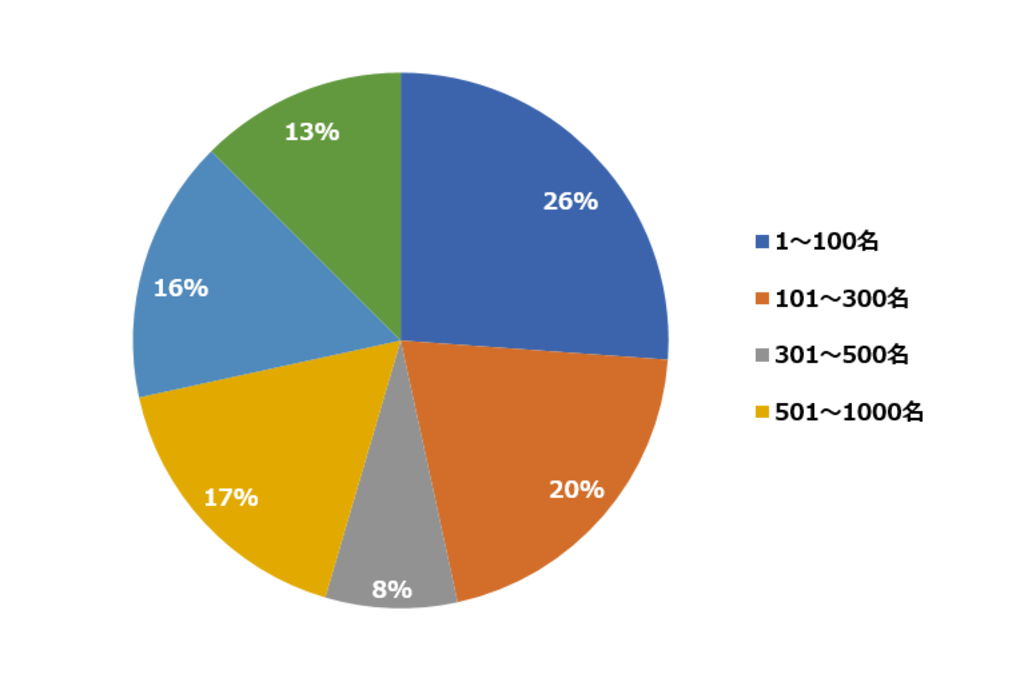

株式会社LDcubeでは、このような時代背景を踏まえ。2025年1月に「新人・若手の定着~育成戦略」に関する調査を実施しました。人事ご担当者さま、人材育成ご責任者・ご担当者さまへ新人・若手の定着~育成戦略について広く調査した結果について、ここではその一部をご紹介します。

アンケート調査概要

アンケート名称「新人・若手の定着~育成戦略」に関する調査

|

▼質問:貴社の従業員数を教えてください。

調査結果から分かったこと

人口減少と人材の流動化が急速に進む現代において、69%の組織が新入社員・若手社員の定着に課題を感じていることが調査結果から明らかになりました。

▼質問:新入社員・若手社員の定着に課題を感じていますか?

企業の持続的成長を実現するためには、新入社員をはじめとした、若い世代の力をいかに最大化し活用していくか、ということが重要です。

企業の持続的成長を実現するためには、新入社員をはじめとした、若い世代の力をいかに最大化し活用していくか、ということが重要です。

今回の調査では、42%の組織が新入社員・若手社員の離職理由として「上司・先輩との人間関係」が課題と感じているものの、50%の組織で「リソース(時間・人材)の不足」が障害となり、54%の組織が育成プログラムの改善につなげられず課題を感じていました。

▼質問:貴社における新入社員・若手社員の離職理由として、どのような要因が大きいと考えていますか?当てはまるものをすべてお選びください。

▼質問:新入社員・若手社員の育成施策の設計・実施において、貴社ではどのような課題がありますか?当てはまるものをすべてお選びください。

▼質問:貴社では、新入社員・若手社員の育成プログラムに関する評価・効果測定を行っていますか?

まずは離職理由として感じている最も大きな要因である人間関係を改善するためにも、日々の職場でのコミュニケーションを改善する必要があります。

まずは離職理由として感じている最も大きな要因である人間関係を改善するためにも、日々の職場でのコミュニケーションを改善する必要があります。

そのためには、上司・先輩と、新入社員・若手社員の双方が自己理解と他者理解を深め、一人一人に合わせたコミュニケーションを図ることが重要です。これらは研修プログラムの受講や行動特性診断により啓発することが可能です。

また、新入社員・若手社員の効果的な育成~定着を実現させるためには、効果的な育成プログラムとZ世代の特徴に合わせた学習環境づくりが求められます。

社内講師で研修を実施する際には、適切な講師育成と研修コンテンツの用意が必要です。社内で全て補うには限界があるため、必要に応じて外部から知見を得ることも必要です。

さらに、Z世代に合わせた学習環境づくりにおいては、学習プラットフォームやeラーニングを活用することで、時間や場所にとらわれず、必要な知識をすぐに学習できる環境づくりを実現できます。これらをうまく活用したオンボーディングプログラムの構築も、新入社員・若手社員の育成~定着においては不可欠です。

新入社員・若手社員は、組織の未来を担う貴重な人材です。彼ら・彼女らへのアプローチはもちろんのこと、上司・先輩の関わり方改革と、早期の適切な学習環境づくりが推奨されます。

▼アンケート調査の詳細はこちらをご覧ください。

今、若手社員育成が企業課題として浮上する理由

働き方・価値観の多様化

働き方・価値観が多様化していることは、若手社員の育成を困難にしている要因の1つです。これまでの日本企業では、終身雇用と年功序列が一般的で、社員の働き方やキャリアパスは比較的均一でした。

しかし、テクノロジーの進化や社会的価値観の変化とともに、働き方は多様化しています。リモートワークの普及、ワークライフバランスの重視、副業の解禁など、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能となっています。

例えば、リモートワークにより地理的制約から解放された働き方を選択する若者が増え、企業はこれに対応した育成プログラムの設計を迫られています。また、企業へ抱く価値観の変化もあります。

従来の組織への忠誠心だけでなく、成長機会、社会貢献、自己実現といった個人的価値観が重視されるようになっています。このような多様性を持った若手社員をいかにして効果的に育成し、戦力化していくかが課題となっています。

労働人口減少と採用難

労働人口減少と採用難も、若手社員育成を困難にしている要因の1つです。日本は深刻な少子高齢化の影響を受けています。これにより、労働人口は減少の一途をたどっています。

1980年代のように人口が増加傾向にあった時代とは違い、現在は限られた若手資源をいかに効率的に活用するかが求められます。この傾向は採用活動にも影響を及ぼしており、優秀な若手社員の確保がますます競争激化しています。

さらに、採用活動が難航する中、既存の若手社員の育成は喫緊の課題となっています。新たな人材を確保するコストが増加する中で、既存の人材を内部で育成し、自社の文化やビジョンを体現できる人材に育てることは、長期的に見ると非常に効率的な戦略です。これにより、企業は人的資源を最適化し、競争優位性を高めることが可能となります。

Z世代の仕事観と育成スタイルの変化

Z世代、1990年代後半から2000年代初頭に生まれたこの世代は、デジタルネーティブとして知られています。情報の取得や発信が瞬時に行えるネットワーク社会で育ったZ世代の若手社員は、スピード感ある情報処理とマルチタスク能力に長けています。その一方で、直接的なコミュニケーションや関係構築を重視する傾向も見られます。

Z世代は、仕事を単なる収入源とは捉えず、自己実現の場や社会貢献の手段として考えることが多いです。これに伴い、彼らの育成には従来のトップダウン型の指導だけではなく、双方向的な対話を重視し、自発的な成長を促すスタイルが求められています。彼らが自身の成長を実感し、仕事への意味を見いだせるような仕組み作りが必要です。

経営視点から見る「若手育成」の戦略的重要性

最後に、経営視点から見る「若手育成」の戦略的重要性についても紹介します。若手社員の育成は、単なる人材開発の一環ではなく、企業の長期的な競争力を強化するための戦略的行動としての側面が強くなっています。

市場環境の急速な変化、新たな技術の導入、グローバル市場の拡大といった外部要因に迅速に対応することが重要です。企業はこれらの変化に対応する俊敏さと創造性を求められており、若手社員はその牽引役として重要な役割を担っています。

経営者の視点からは、若手の育成はビジョンとミッションを達成するために欠かせない要素です。優秀な若手がいることは、企業の未来を支える礎であり、それによって持続可能な成長が可能になります。若手の成長を企業の成長に直結させるためには、明確な育成方針と戦略が不可欠です。

以上のように、若手社員育成が今なぜ重要なのか、背景にある社会的・経済的要因を紹介しました。これらの要因は、企業が未来のために何をすべきか、具体的なアクションを起こすための指針となります。

若手社員育成の課題は「目指す姿」から逆算しよう

若手社員育成における最大の課題は、企業がどのような人材を目指して育成を進めるのか、その目標を明確に定義することです。多くの企業が育成プログラムを導入していますが、その内容が画一的であったり、具体的な目指すべき姿が曖昧であったりするケースは少なくありません。

そのため、育成の効果が見えにくく、結果的に若手社員の成長が停滞することがあります。本章では、若手社員育成の課題を解決するために、「目指す姿」から逆算する4STEPを紹介します。

若手社員育成の課題解決 ~「逆算」の4STEP~ |

|

まず、企業が若手社員に求める姿を明確にすることが最初のステップです。これは、単に職務上必要なスキルや知識にとどまらず、企業文化への適応やチームでの働き方、将来的なリーダーシップ能力など、多角的な視点で目指すべき理想像を描くことを意味します。

この理想像は、企業のビジョンやミッションと深く結びついている必要があります。例えば、革新的な商品開発を目指す企業であれば、若手社員にも柔軟な発想力や挑戦精神を求めることになるでしょう。このような姿を具体的にすることで、若手社員自身もどのような成長を遂げる必要があるのかを理解できます。

次に、その理想像に向かうための育成計画を逆算して設計します。これにより、各ステップにおける達成目標が具体的に明示され、若手社員は自分の成長の軌跡を明確に理解できます。

また、この計画を基に、進捗を定期的に確認し、必要に応じて調整を加える柔軟性も重要です。計画はあくまで指針であり、実際の業務の中で見えてくる新たなニーズや個々の社員の成長状況に応じて、フィードバックや目標設定を修正することが求められます。

さらに、理想像を実現するための、育成プログラムのデザインとその質も重要です。プログラムは、現場での直接的な経験を積むOJTや、座学による基礎知識の強化を図るOff-JTだけでなく、他部門との交流や外部の研修への参加など、さまざまな機会を提供することが求められます。

これにより、若手社員は自らの課題を自覚し、主体的に学び取ることができる環境が整います。さらに、デジタルツールを活用した学習管理や成果の共有も効果的な手段です。

最後に、企業全体で「目指す姿」を共有することの重要性です。若手社員の育成は人事部門だけの仕事ではありません。企業全体で目標を理解し、協力体制を築くことで、若手社員は組織の一員としてのアイデンティティーを強化できます。

この共有されたビジョンは、モチベーションを高めるだけでなく、組織全体の連携力を向上させ、強固な基盤を築くことにつながります。

▼若手社員育成のポイントについては、以下で詳しく解説しています。

⇒若手社員育成のポイントとは?20代〜30代の今こそ重要な研修!

若手社員育成における典型的な課題10選

OJT依存による属人的な育成

OJT(On-the-Job Training)は職場での実践を通じてスキルを習得させる有効な手法ですが、属人的になりやすいという課題があります。この手法では教育担当者のスキルや指導方法にばらつきがあるため、指導の質が一定しない傾向があります。

担当者によって教え方や指導の深さが異なると、新人はどの担当者から指導を受けるかで育成の質に大きな差が生じる可能性があります。さらに、担当者が多忙である場合、十分な指導時間が確保されず、育成が流れ作業的になりやすいです。

加えて、OJTでは短期的に業務に必要なスキルの育成に重点が置かれがちであるため、長期的なキャリア開発に必要なスキルや知識が教育されないことがあります。この問題を解決するには、OJTを補う研修プログラムの導入や、教育担当者間での成功事例の共有などが有効です。

また、育成内容の定期的な見直しを行い、教育の標準化を図ることで、全ての若手社員が均等に質の高い育成を受けられる環境を整えることが求められます。

▼OJTのばらつき課題については、以下で詳しく解説しています。

⇒「OJTのばらつき課題」とは?真因と改善する具体策を解説!

体系的な育成計画がない

体系的な育成計画がない場合、若手社員は必要なスキルを網羅的に取得することが困難になります。計画性が欠ける育成環境では、具体的な育成の方向性が曖昧になりやすく、これにより若手社員がどのスキルをどの程度習得すれば良いのかが不明確になります。この不明確さは、若手社員自身の成長実感を損ない、モチベーションの低下を招くこともあります。

さらに、育成が個々の上司やチームリーダーの裁量に任されると、研修内容がばらばらになり、一貫性のある人材育成が困難になります。これを防ぐためには、具体的な目標設定や進捗確認を行い、体系的な育成計画を策定することが重要です。結果として、若手社員は自分の成長を明確に把握でき、企業全体としても効率的で統一感のある育成体系を築くことができます。

OJT担当者・管理職のスキル不足

若手社員を効果的に育成するためには、彼らを指導するOJT担当者や管理職自身のスキルも重要です。しかし、これらの指導者が十分な指導スキルや育成に関する明確な指針を持たないと、教育の質に悪影響が及びます。指導者が経験やノウハウに基づく指導法を持たなければ、若手社員は十分なサポートを受けられず、成長の機会を逃してしまうこともあります。

また、指導者のスキル不足は、社員へのフィードバックが不十分になりがちで、継続的な成長の機会を提供することが難しくなります。この状況を改善するには、定期的な指導者向けトレーニングプログラムや育成のための明確なガイドラインの提供が求められます。これにより、教育の一貫性と効果が向上し、社員も安心して成長に取り組める環境が整います。

モチベーション管理が難しい

若手社員のモチベーションを持続的に高めることは、育成の過程で大きなポイントとなります。特に、成長の実感が得られない場合や、フィードバックが不足している場合には、モチベーションの低下につながりやすくなります。社員が日々の業務の中で達成感が得られないと、自身の成長やキャリアの意義を見失いがちです。

また、上司からのフィードバックが少ないと、改善点や成果が不透明になり、育成の方向性も見えにくくなります。このような状況を避けるためには、頻繁かつ具体的なフィードバックを行い、個々の社員の目標設定をサポートすることが重要です。さらに、達成感を得られる業務設計やキャリアビジョンの共有を図ることで、社員のモチベーションを持続的に高めることができます。

目標設定やフィードバックが曖昧

若手社員に対して具体的な目標を設定し、定期的にフィードバックを行うことは育成において非常に重要です。しかし、設定される目標が曖昧であったり、フィードバックが表面的なものであったりする場合、社員は何を達成すれば良いのか、自分がどのように成長しているのかを実感しにくくなります。具体的かつ組織のビジョンと合致した目標がないままでは、若手社員は計画的な努力がしづらく、成長の方向性が不明瞭になります。

さらに、フィードバックが適切でなければ、改善すべき点を見過ごしやすく、モチベーションの低下にもつながります。これを回避するには、明確かつ達成可能な目標設定を行い、それに基づいた具体的なフィードバックを提供することが不可欠です。適切な指導と評価を通じて、社員は自身の成長を確信し、さらなる成果を目指す意欲が高まります。

成長機会(経験・成功体験)が不足

若手社員が成長するためには、多様な経験を通じて学び、成功体験を積むことが不可欠です。しかし、挑戦できる場や達成感を得られる機会が少ない環境では、社員の成長速度は鈍くなりがちです。特に、日常業務がルーティンワークに偏っていたり、新しいプロジェクトに参画するチャンスが少なかったりすると、社員はスキルの拡充や新たな視点の獲得が難しくなります。

さらに、失敗を恐れて新しいことに挑戦しない風土や、成功体験が評価されない文化がある場合も、成長の機会をさらに減少させてしまいます。このような状況を改善するためには、若手社員が新たなプロジェクトに参加したり、責任ある役割を担う機会を積極的に提供したりすることが重要です。また、失敗を成長の一部とみなす文化を醸成し、成功体験を確実に評価することで、社員のチャレンジ精神を育むことができます。

デジタルネーティブ世代とのギャップ

Z世代はデジタルネーティブとして、テクノロジーを駆使した効率的で柔軟な働き方に慣れています。このため、彼らの価値観や仕事へのアプローチは、必ずしも伝統的な企業文化と一致しないことがあります。例えば、従来の業務プロセスや固定された労働時間に対して疑問を持つことも多く、従来の方法に固執する企業では、彼らの能力を十分に生かせない場合があります。

このようなギャップが生じると、若手社員のモチベーションが低下したり、企業に対するエンゲージメントが薄れたりする可能性があります。ギャップを埋めるためには、企業が柔軟な働き方を取り入れたり、テクノロジーを活用した、新しい仕事の進め方を積極的に導入したりすることが求められます。

また、上司や同僚がZ世代の特性を理解し、適切に支援することで、円滑なコミュニケーションと生産的な職場環境を構築することが可能です。

キャリア意識のズレ

若手社員は、個々の価値観やライフスタイルに合った多様なキャリアパスを求める傾向があります。一方で、企業は一定のキャリアプランを提示しますが、その内容が若手社員の期待や希望と一致しないことが多々あります。このキャリア意識のズレが、社員のモチベーション低下や離職の原因となることがあります。

例えば、安定した昇進を重視する企業のキャリアプランが、柔軟な働き方や自己成長を重視する社員には魅力的に感じられないこともあります。このギャップを埋めるため、企業は社員一人一人一人のキャリア志向を理解し、それを尊重した柔軟なキャリアパスを提供することが重要です。

具体的には、キャリア面談を定期的に実施し、社員の声を反映した個別の育成プランや異動の機会を作ることが考えられます。また、社員が主体的にキャリアをデザインできるようなスキルアップの支援やキャリア開発プログラムを提供することで、企業と社員の双方が満足できるキャリア構築をサポートすることができます。

評価制度と育成のミスマッチ

評価制度が育成の成果を適切に反映していないと、若手社員の成長や努力が報われづらくなります。このようなミスマッチがあると、社員が身に付けた新しいスキルや貢献度が評価に反映されにくくなり、結果的にモチベーションの低下につながります。さらに、どの行動やスキルが重要視されているのかが不明瞭になるため、社員はどの方向に向かって努力すれば良いかを見失いがちです。

これを防ぐためには、評価基準を明確にし、育成目標と連動させることが必要です。また、成果が適切に認められるようなフィードバック文化を醸成し、若手社員が成長を実感できる環境をつくることが求められます。これにより、社員は自分の努力が企業の成果にどのように貢献しているのかを理解し、さらなる成果を目指す意欲が高まります。

離職リスクの高まり

若手社員が自分の成長を実感できなかったり、会社でのキャリアパスが明確でなかったりする場合、転職の意向が高まるリスクがあります。特に、キャリアの初期段階では、自身の成長が将来的なキャリアにどのように影響するかを考えやすいため、成長実感がないと離職を考え始めることが少なくありません。このような状況を避けるためには、日々の業務や育成プログラムで彼らが成長を実感できる環境を整えることが重要です。

具体的には、成長の手応えを感じる機会をつくり、定期的なフィードバックやキャリア面談を実施して、彼らの不安を和らげることが効果的です。また、スキルアップやキャリア開発のための支援制度を充実させ、明確なキャリアパスを提示することも、若手社員のエンゲージメントを高め、離職リスクを軽減するために有効です。

課題解決に向けた7つの基本戦略

経営戦略と人材育成の一体化

企業が成長するためには、経営戦略と人材育成を連携させることがとても大切です。

これによって、育成プログラムが会社の目標としっかりつながります。具体的には、育成プログラムを作る際に経営陣の意見を取り入れ、経営戦略に合った育成の目標を設定します。これにより、若手社員は自分の成長がどのように会社の成功に役立つかをはっきり理解できます。

また、企業の戦略進捗を共有することで、研修の効果を社員が感じやすくなり、やる気が高まります。このようにして、組織全体のまとまりが強まり、長期的な競争力を高めることができます。

育成計画の設計と可視化

育成計画の設計と可視化は、効果的な人材育成には欠かせません。

まず、体系的かつ計画的な育成プログラムを設計することで、若手社員が身に付けるべきスキルと知識を明確にします。このプロセスには、各社員に合わせた個別の育成プランを作成し、それに基づいて定期的に達成度をレビューすることが重要です。

こうした可視化の取り組みにより、若手社員は自身の成長を具体的に把握することができ、次に取るべき行動を明確に理解できます。これにより、若手社員のモチベーションが向上し、成長を促進する効果が期待できます。

管理職・OJT担当者の育成力向上

若手社員を効果的に育成するためには、管理職やOJT担当者自身のスキル向上が不可欠です。ここでは、指導力やコミュニケーションスキルを強化するためのトレーニングを提供することが重要です。

これにより、彼らはより質の高い指導を行うことができ、若手社員の成長を効果的にサポートできます。適切なトレーニングを受けた指導者は、スキルの習得やキャリアパスの形成において若手社員を的確に指導することが可能となり、組織全体としての人材育成の質が向上します。この取り組みは、企業の競争力をさらに高めることにつながります。

社内トレーナーの設置

社内トレーナーを活用した研修は、企業の文化や業務に合った学びを実現できます。社内トレーナーは、日々の業務に詳しいため、実践的で具体的な研修を行うことができ、社員が職場の課題を効率よく解決するスキルを習得するのに役立ちます。

また、社内にトレーナーがいることで、研修後も継続的なフォローやフィードバックを実施しやすく、社員の成長をサポートできるという利点があります。これらの要素が合わさり、組織全体のスキル向上と一体感を促進します。

▼社内トレーナーの設置における成功のコツについては、以下に詳しく解説しています。

⇒社内トレーナー導入における成功のコツとは?ポイントを解説

キャリア自律を支援する仕組み

若手社員が自律的にキャリアを築くための支援は、重要な要素です。キャリア自律を促すには、まず社員が自身のキャリアに責任を持ち、自発的に成長を図れる仕組みが必要です。

例えば、キャリアカウンセリングやメンター制度を導入することで、若手社員は自身のキャリアビジョンを明確にし、進むべき道を認識できます。さらに、自己啓発のためのリソースや機会、例えば研修プログラムやオンライン学習ツールの提供は、若手社員が必要に応じてスキルを磨くことを可能にします。

これにより、若手社員は自らのペースで成長し、組織の中での役割をより積極的に担うようになり、組織の活力と競争力を高めることができます。

デジタルツールの効果的活用

デジタルツールを効果的に活用することは、育成の効率化と効果向上につながります。オンライン学習プラットフォームなどのデジタルツールを導入することで、社員は場所を問わずに継続して学ぶことができる環境を整えられます。

これにより、柔軟な働き方が可能となり、個々の学習ニーズにも応じやすくなります。また、学習データを可視化することは、社員一人一人の成長を可視化することにつながり、これに基づいて具体的かつタイムリーなフィードバックを提供することが重要です。こうした取り組みは、社員の学習意欲を高めるだけでなく、組織全体の知識共有を促進し、持続的な成長を支える基盤となります。

エンゲージメント向上との連動

社員のエンゲージメントを向上させる施策と育成プログラムを連動させることは、企業の持続的な成長にとって重要です。この連携により、育成を通じて社員が自身の業務の意義や目的を理解しやすくなり、意欲や組織への帰属意識が高まります。

具体的には、育成プログラムの中で達成すべき目標やその背景などを明確化し、社員が貢献している意味を実感できるようにします。また、育成の成果を組織全体で共有することにより、社員同士の連帯感を強化し、企業文化の醸成につなげます。こうした環境を整えることで、社員のモチベーションを高め、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながります。

これらの戦略を組み合わせることで、企業は若手社員の育成におけるさまざまな課題を効果的に克服することができます。

若手社員育成の課題を効果的に解決した事例

ここでは若手社員育成の課題を解決しながら、効果的に人材育成を実現した企業事例を紹介します。

社内トレーナーで機動力高く研修を実施し効果を上げている事例

背景・課題:

リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。

また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。

LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:

その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。

これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。

また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。

LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。

社内展開:

プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。

参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。

ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。

社内トレーナーによる研修実施後の反応:

導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。

LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。

UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。

今後に向けて:

今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。

また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。

これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。

▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例

パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)

【これまでの課題】 |

|

【受講率100%を実現】 |

|

今回のポイント |

|

お客さまの声

▼パーソナライズ学習でeラーニングの受講率を高めることについては、以下も参考になります。

⇒eラーニングの受講率を高める5つの実践テクニックを解説!パーソナライズ学習がポイント

AIを活用して3倍の成果を上げた事例

社員数: 8,000名以上

事業:生命保険販売、資産運用

営業研修内容見直しの成果

~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~

アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境をつくることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。

その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較しましたが、営業研修内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。

トレーナースキルに依存せず、均一なレベルの初期教育が可能に

ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。

トレーナーリソースの効果的活用

従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。

取り組みの詳細

職種別オンボーディングプログラムを展開

キャリア入社後1カ月間の導入研修をマイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。

事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。

マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。

研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。

これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。

アウトプットを意識した学習デザイン

インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。

動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。

また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。

導入前の課題

研修がイベント化してしまっている

集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。

集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境をつくるため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。

個人の経験がポケットノウハウになってしまっている

現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。

個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。

まとめ:若手社員育成の課題は組織一丸で解決しよう

若手社員育成の課題とは?調査結果を踏まえたポイントと解決策を紹介!について解説してきました。

調査結果から見る若手社員育成の課題認識

今、若手社員育成が企業課題として浮上する理由

若手社員育成の課題は「目指す姿」から逆算しよう

若手社員育成における典型的な課題10選

課題解決に向けた7つの基本戦略

若手社員育成の課題を効果的に解決した事例

序盤では、調査結果の紹介とともに、若手社員育成の課題をおさらいしました。

その上で、課題を解決するための手段として、以下をご紹介しました。

課題解決に向けた7つの基本戦略:

|

その上で、具体的な取り組み事例も紹介してきました。

若手社員の育成は、企業の将来を担う人材を定着させ、組織の成果を持続的に上げていくために重要な施策です。

社内トレーナー養成やパーソナライズ学習、オンボーディング等に興味のある方は、多彩な機能と導入事例などが分かる資料を無料で提供していますので、ぜひこの機会にダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

また、無料のデモ体験会なども実施しています。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

▼関連資料はこちらから。

▼関連記事はこちらから。