若手社員アンケートを成功させる!目的別活用術・成果につなげる秘訣を紹介!

近年、企業における若手社員の重要性は増すばかりです。少子高齢化による労働人口の減少、働き方の多様化、そしてグローバル競争の激化といった背景から、若手社員一人一人の成長が企業の競争力を左右すると言っても過言ではありません。

しかし、「若手社員が何を考えているのか分からない」「モチベーションが上がらない」「早期離職が多い」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

そこで注目されるのが若手社員アンケートです。アンケートは、若手社員の声に耳を傾け、彼らが抱える課題や本音を理解するための強力なツールです。単に不満を聞き出すだけでなく、彼らの強みや成長の兆しを発見し、組織全体の活性化につなげる可能性を秘めています。

とはいえ、ただアンケートを実施すれば良いというわけではありません。目的が不明確なまま実施されたアンケートは、時間と労力の無駄に終わるだけでなく、若手社員からの不信感を生む可能性すらあります。

本記事では、60年以上の組織開発と人材育成の知見を生かし、若手社員アンケートを成功に導くためのあらゆる要素を徹底解説します。アンケートの目的設定から設計、実施、分析、そして具体的な改善策への落とし込み方まで、網羅的かつ実践的な情報を提供します。

若手社員アンケートを単なる「調査」で終わらせず、人材育成と組織力強化のための戦略的なツールとして最大限に活用しましょう。

▼若手社員の育成については下記でも解説しています。

▼階層別eラーニングパッケージコースをご用意しています。

▼若手社員研修のサービス概要については以下の資料をダウンロードしてください。

目次[非表示]

若手社員アンケートは目的別で使い分ける

若手社員アンケートを実施する際、最も重要なのは「なぜアンケートを実施するのか」という目的を明確にすることです。

目的が曖昧なままでは、効果的な設問設計ができず、結果も漠然としたものになってしまい、最終的な改善行動にもつながりません。

ここでは、若手社員アンケートの主な目的から、実施対象、その後の活用法まで、目的に応じた活用方法のポイントを紹介します。

若手社員アンケートの主な目的とは?

若手社員アンケートの目的は多岐にわたりますが、代表的なものには次のようなものが挙げられます。

|

これらの目的を明確にすることで、アンケートの設問内容、実施方法、そして結果の活用方法までが一貫性を持つようになります。

▼従業員エンゲージメント調査については、以下で詳しく解説しています。

⇒従業員エンゲージメント調査とは?実施する重要な目的と期待できる効果

アンケート対象は若手社員のみ?全社員?

若手社員アンケートは、若手社員にのみ実施すればよいのでしょうか?アンケートの目的に応じて、若手社員のみの実施が良いか、全社員の実施が良いか、その答えは変わってきます。それぞれのメリット・デメリットを解説します。

若手社員のみを対象とする場合:

アンケートの対象を若手社員のみとすることは、特定の課題を深く掘り下げたい場合に有効です。

メリット |

|

デメリット |

|

推奨目的 |

|

全社員を対象とする場合:

組織全体の状況を俯瞰的に把握したい場合に適しています。

メリット |

|

デメリット |

|

推奨目的 |

|

まずは「なぜこのアンケートを実施するのか」という目的に立ち返り、最も適した対象範囲を選択することが重要です。

アンケート実施後の活用方法とは?

アンケートの実施後、結果をどのように活用すれば良いのでしょうか?

アンケートは実施して終わりではありません。むしろ、結果をどのように活用するかが、アンケートの真価を問われる部分です。活用方法まで視野に入れてアンケートを設計することが、成功の鍵となります。

|

若手社員アンケートの設計方法

目的が明確になったら、次はアンケートの具体的な設計に入ります。効果的なアンケートは、綿密な設計によって初めて実現されます。

効果的なアンケート設計のポイント

効果的なアンケートの設計には、いくつかの重要なポイントがあります。アンケートを適切に設計することで、可能な限り実態を把握できるようにすることが重要です。

|

若手社員アンケートの目的別テーマ例

目的が異なれば、当然ながらアンケートのテーマや設問も変わってきます。ここでは、主要な目的別のテーマ例と、それに沿った設問の方向性を示します。

目的1:若手社員の定着率向上・離職防止

テーマ例 |

企業文化への適応度、キャリアパスへの期待、人間関係、仕事内容への満足度、ワークライフバランス、成長実感 |

設問の方向性 |

「現在の仕事にやりがいを感じていますか?」 |

目的2:若手社員のモチベーション向上・育成ニーズ把握

テーマ例 |

自己成長への意欲、スキルアップへの関心、目標設定と達成、上司からのサポート、教育研修への要望 |

設問の方向性 |

「今後、どのようなスキルを身に付けたいですか?」 |

目的3:職場環境の改善

テーマ例 |

コミュニケーション、ハラスメント、風通しの良さ、チームワーク、設備環境、働きがい |

設問の方向性 |

「部署内のコミュニケーションは活発だと思いますか?」 |

これらのテーマはあくまで一例であり、貴社の状況や課題に合わせて柔軟に設定してください。

プライバシーと匿名性を確保しよう

若手社員アンケートにおいて、プライバシーと匿名性の確保は、回答者の本音を引き出す上で最も重要な要素の1つです。

これが不十分だと、社員は「本音を言ったら評価に響くのではないか」「誰が回答したか特定されるのではないか」といった不安を抱き、当たり障りのない回答や、会社に都合の良い回答をしてしまう可能性があります。

匿名性を確保するための具体的な方法は以下の通りです。

|

匿名性が確保され、社員が安心して本音を語れる環境を整えることが、アンケート成功の第一歩です。

若手社員アンケート実施のステップ

アンケートの設計が完了したら、いよいよ実施の段階です。スムーズかつ効果的にアンケートを実施するためのステップを見ていきましょう。

アンケート実施のプロセス:計画から実施まで

アンケート実施は、計画から実施、そして結果の共有まで、いくつかのステップを踏む必要があります。以下では、その詳細なステップを紹介します。

|

このように、若手社員アンケートの仮説(目的)に沿って、あらかじめ綿密に実施の設計を

組んでおくことが重要です。そうすることで、アンケート結果の質を担保できるとともに、PDCAを回しやすくなります。

若手社員の回答意欲を高める方法

回答率を上げ、質の高い回答を得るためには、若手社員の回答意欲を高める工夫が不可欠です。以下では、その具体的な工夫を紹介します。

|

アンケート回答率を上げるには、ある程度の強制力を働かせることも効果的ですが、やりすぎると、「回答することが目的」となってしまう恐れがあります。

回答「意欲」を上げるために、回答者に寄り添った設計を心掛けることをおすすめします。

デジタルツールを効果的に活用する

現代のアンケート実施においては、デジタルツールの活用が不可欠です。適切なツールを選ぶことで、アンケートの作成から集計、分析までを効率的に行えます。

主なアンケートツールには次のようなものがあります。

Google Forms | 無料で手軽に利用でき、簡単なアンケートであれば十分な機能を備えています。回答の集計も自動で行われます。 |

icrosoft Forms | Microsoft 365 を利用している企業であれば、使い慣れた環境で利用できるでしょう。 |

SurveyMonkey | より高度なアンケート設計や分析機能が必要な場合に適しています。テンプレートも豊富で、プロフェッショナルなアンケートを作成できます。 |

Qualtrics | 大規模な企業や、複雑なデータ分析が必要な場合に利用されることが多い、高機能なアンケートプラットフォームです。 |

SmartSurvey | 日本語対応もしており、使いやすいインターフェースが特徴です。 |

学習プラットフォームのアンケート機能を活用します。一人一人の「学び」にフォーカスしたツールであるため、その後の育成施策にもつなげやすいでしょう。 |

これらのツールは、設問作成、回答収集、データのエクスポート、グラフ化などの機能を備えています。

特に、匿名回答を保証する設定や、回答進捗の確認機能などは、アンケート実施の効率を大きく向上させます。

ツールの選定にあたっては、以下の点を考慮しましょう。

|

デジタルツールを最大限に活用し、アンケート実施の負担を軽減しながら、質の高いデータを収集しましょう。

若手社員アンケート結果の分析と解釈

アンケートの実施が終われば、いよいよ結果の集計と分析です。単に数字を眺めるだけでなく、その背後にある若手社員の本音や、組織の潜在的な課題、そして強みを読み解くことが重要です。

データの集計と分析の手法

収集したデータは、そのままでは意味を持ちません。適切な方法で集計し、分析することで、初めて価値ある情報となります。

定量データの集計 |

|

定性データの分析(自由記述の分析) |

自由記述欄に寄せられたコメントは、定量データだけでは見えてこない、若手社員の生の声が詰まっています。

|

若手社員の本音を読み解くコツ

数字だけを見て判断せず、その背景にある若手社員の本音を読み解くことが、アンケート分析で特に重要なポイントです。

|

結果から読み取れる職場の問題点と強み

分析を通じて、職場が抱える問題点と、若手社員が感じている強みを明確に洗い出しましょう。

読み取れる 【問題点】 の例 |

|

読み取れる 【強み】 の例 |

|

これらの問題点と強みを具体的にリストアップし、それぞれの項目に対して、具体的な改善策やさらに伸ばしていくべき点を検討する準備を進めましょう。

若手社員アンケートから職場改善へ

アンケート結果の分析が終わったら、いよいよ具体的な職場改善へと行動を移すフェーズです。ここで重要なのは、若手社員のフィードバックを真摯に受け止め、目に見える形で改善策を実行することです。

若手社員のフィードバックを基にした改善策

1. 優先順位の決定

すべての問題点を1度に解決することは不可能です。影響度(改善がもたらす効果の大きさ)と実現可能性(実行のしやすさ、コストなど)を考慮し、優先順位をつけましょう。

特に、若手社員が強く不満を感じている点や、組織全体の生産性に大きく影響する点から着手するのが効果的です。

2. 具体的な施策の立案

各問題点に対し、具体的な施策を考案します。

例: ●「上司とのコミュニケーション不足」の場合:

●「キャリアパスの不明確さ」の場合

●「スキルアップ機会の不足」の場合

|

3. 担当者と期限の明確化

立案した施策は、「誰が」「いつまでに」実行するのかを明確にします。これにより、責任の所在が明確になり、実行に移されやすくなります。

4. 施策の実行と進捗管理

計画に基づいて施策を実行し、定期的に進捗状況を確認します。

必要に応じて軌道修正を行い、柔軟に対応しましょう。

5. 結果のフィードバックと報告

改善策の実行後、若手社員に対して、アンケート結果を踏まえてどのような改善が行われたのかを見える化して報告します。

「皆さんの声が、このような改善につながりました」と伝えることで、アンケートへの回答が組織に良い影響を与えたことを実感してもらい、次回のアンケートへの協力意欲を高めることができます。

若手社員の定着と育成には職場ワークショップが効果的!

アンケートで浮き彫りになった課題解決や、若手社員の成長を促進するためには、職場ワークショップの実施が非常に効果的です。ワークショップは、単なる情報伝達にとどまらず、参加者同士の対話や協働を通じて、主体的な学びと気付きを促す場となります。

職場ワークショップが効果的である理由は、多岐にわたります。

まず、若手社員自身が課題解決や目標達成に向けて議論に参加することで、当事者意識が芽生え、自分事として捉えるようになります。

次に、普段話す機会が少ないメンバーとも交流が生まれ、部署内や部署横断的なコミュニケーションが促進される効果が期待できます。

さらに、異なる経験や背景を持つ社員が集まることで、多様な視点から課題を捉え、より多角的な解決策を見つけることが可能になります。

ワークショップを通じて、ファシリテーションやプレゼンテーション、ロジカルシンキングなど、さまざまなビジネススキルを習得・向上できる点も大きなメリットです。そして、共通の目標に向かって協力することで、チームの一体感やエンゲージメントが高まる効果も得られます。

具体的な職場ワークショップのテーマとしては、「私たちの部署のコミュニケーション課題を解決するには?」といったコミュニケーション改善を目的としたものや、「新入社員が早期に活躍するためのサポート体制を考える」といった新入社員のオンボーディング改善に関するもの、「自分の強みを生かしたキャリアをデザインする」といったキャリアプランニングを支援するもの、「ストレスと上手に向き合い、職場でいきいきと働くためには」といったメンタルヘルスに関するものなどが考えられます。

ワークショップは、参加型の形式であるため、若手社員の積極的な参加を引き出し、アンケートでは得られない深い洞察や、具体的な行動計画を生み出す可能性を秘めているのです。

アンケートから職場活性化するなら「LIFO」

職場コミュニケーションの活性化なら自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。

なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。

また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。この診断結果を基に、どのように他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

自己理解の深化 | 診断結果を基に、自分のコミュニケーションスタイルの特徴を深掘りします。どのような場面でどのように行動するのかを具体的に把握します。 |

他者理解の促進 | 他のスタイルを持つ人との違いを理解することで、より効果的な関わり方を学びます。これにより、誤解や摩擦を減らすことが可能になります。 |

実践的スキルの習得 | ワークショップやロールプレイを通じて、実際のコミュニケーション場面でどのようにLIFOの知見を活用するかを練習します。 |

フィードバックと改善 | 実践後にフィードバックを受け、自分のコミュニケーションスタイルの改善点を明確にします。 |

LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。

これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。

アンケートからレジリエンスの高い組織づくりへ

若手社員アンケートからの改善策として、組織でレジリエンスを高めていくために、ぜひ実践したい3つのポイントがあります。

|

それぞれ詳しく解説します。

レジリエンス研修を取り入れる

1つめのポイントは「レジリエンス研修を取り入れる」です。

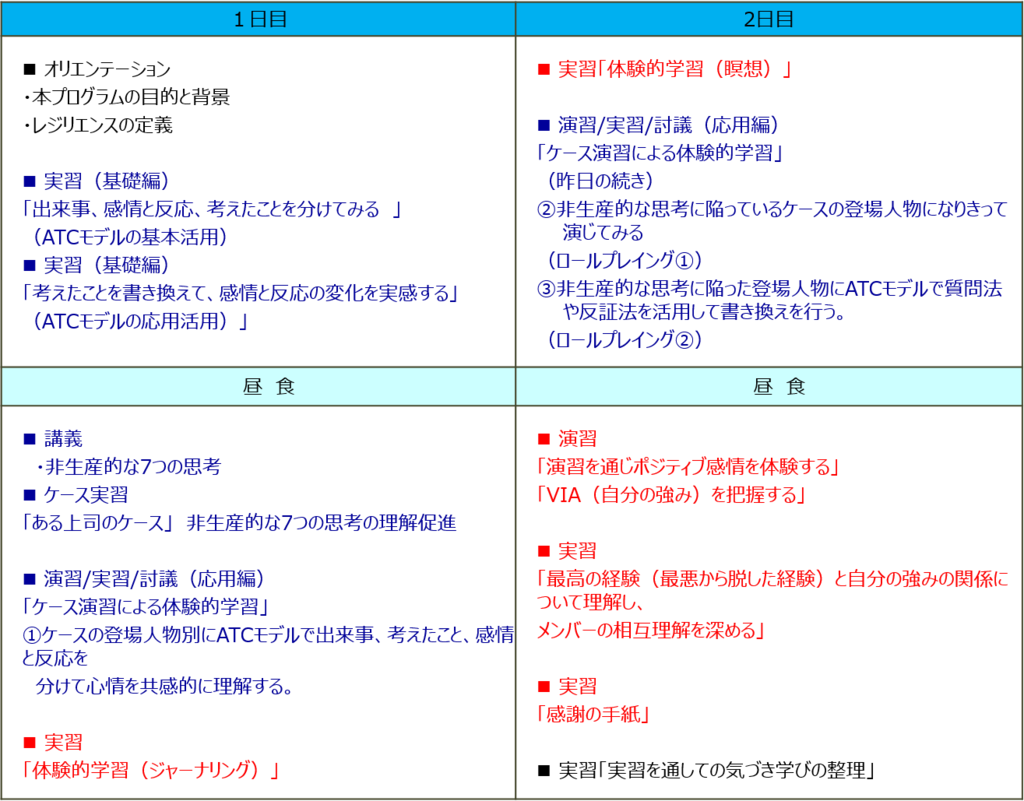

企業におけるレジリエンス研修は、新入社員や若手・中堅層を対象とした階層別研修で実施されるほか、レジリエンス強化に特化した目的別研修として実施されるケースも増えています。

あるいは、「上司がレジリエンス研修に参加し、部下とのキャリア面談に生かす」といった取り組みも見られます。

レジリエンス研修は、主に以下の要素で成り立っています。

【レジリエンス研修5つの要素】 |

(1)メンタルヘルスの理解促進 (2)ストレスの理解促進 (3)レジリエンスの理解促進 (4)逆境に直面した時の感情コントロール (5)コミュニケーションスキルの向上 |

以下は2日間で行う、レジリエンス研修カリキュラムの例です。

出典:レジリエンス研修とは?実施で得られる効果と代表的な5つの要素

出典:レジリエンス研修とは?実施で得られる効果と代表的な5つの要素

レジリエンス研修では、座学だけでなく、ワークやロールプレイを交えながら、実践的なスキルを身に付けていきます。

自己理解を深め、ストレス対処法やコミュニケーション術を体得することで、困難な状況でも折れない心の強さを養っていくのです。

▼詳しくは、以下の記事をご確認ください。

心理的安全性の高いチームを作る

2つめのポイントは「心理的安全性の高いチームを作る」です。

心理的安全性とは、チームのメンバーが安心して自分の意見を言ったり、ミスを恐れずにチャレンジしたりできる雰囲気のことを指します。心理的安全性があってこそ、組織のレジリエンスが高まっていくのです。

心理的安全性の高いチームを作るためには、リーダーの役割が極めて重要です。部下の意見に耳を傾け、失敗を責めるのではなく、そこからの学びを引き出すことが求められます。

【心理的安全性を高めるリーダーのスキル】

|

こうしたスキルを備えたリーダーの基では、メンバーは安心して自分の能力を発揮できるようになります。

失敗を恐れずにチャレンジし試行錯誤を重ねながら成長していく、心理的安全性の高いチームづくりが、組織のレジリエンスを支える基盤となるのです。

▼詳しくは、以下の記事をご覧ください。

LIFO・レジリエンス研修を若手社員に効果的に実施している事例

LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題:

リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。

また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。

LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:

その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。

これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。

また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。

LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。

社内展開:

プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。

参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。

ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。

社内トレーナーによる研修実施後の反応:

導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。

LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。

UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。

今後に向けて:

今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。

また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。

これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。

▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください

⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例

レジリエンス研修の支援事例

社員数:1,500名以上

事業:自動車の設計、開発

導入前の課題

変化・変革への対応力を高めるための土台として、エンジニアのレジリエンス強化

現在の自動車業界は変革期の真っただ中です。業務内容は変化し、ステークホルダーに求められる成果は高度化、そして対応スピードも高速化しています。

業界の変化に対応し、持続的に成長するためには、これまで以上に豊かな発想とチャレンジ精神を持つエンジニアを数多く育てる必要があります。

テクニカルスキルやビジネススキル、ヒューマンスキル、マネジメントスキルなどさまざまなスキルアップが必要ですが、スキルを身に付けるだけでは不十分だと感じていました。

そこで、これらのスキルを身に付ける土台として、「失敗を恐れずに挑戦できる」「柔軟で合理的な思考を持つ」「変革の過程を楽しめる強さを持つ」の3つの能力(レジリエンス能力)をテーマにした教育を導入することにしました。

また、休職者・退職者が増加傾向にあったこともあり、個人としての能力啓発だけでなく、研修を通したチームの活性化もねらいの1つとしました。

開発力を高めるためには、チーム内の他者理解と相互サポートが必要不可欠だと考えたからです。

事務局でレジリエンスプログラムのトライアル研修を実施後、本導入を決定しました。

取り組みの詳細

社内講師を養成して展開

リラックスした雰囲気で同じ会社ならではの「共感」できる事例を織り交ぜた研修

レジリエンス能力はどの従業員にとっても必要な能力だと考えていました。そのため、管理職から新入社員まで全社員を対象に実施することにしました。

全社員を対象に研修を実施し、かつレジリエンスを組織内の共通言語として広めていくためには、外部コンサルタントに実施してもらうのではなく、社内講師による自社内研修が効果的だと考え、開発部門内で4名の社内講師を養成しました。

そして、集合研修後に風化しない「シカケ」作りのために、管理監督職層からプログラムを展開しました。

管理監督職が内容を理解していれば、現場でサポートできると考えたからです。研修冒頭では、受講者に自分事として捉えてもらうためにレジリエンス強化の必要性と目的を重点的に説明し、受動的な研修にならないよう個人ワーク・グループワークを多く取り入れました。

また、振り返りの時間を長めに確保し、研修の最後には「今後自分はどのような行動をとる」という宣言をする時間を設けました。思考・議論の活性化のために、対面研修、リラックスできる雰囲気作り、講師自身の事例提供を大切にしました。

対面研修にすることで同じ階層同士のやり取りを増やし、他部署とのつながりの強化を図りました。そして、今回の研修は自己の内面に関わる内容であったため、本音を引き出すために、テキストの内容だけでなく、より共感を得られるよう講師の実体験を伝えながら進行しました。

個人ワークが進まない受講者に対して「人と同じ考え方でなくても良い」ということを認識してもらうため、こまめに声掛けもしました。

また、学んだことを風化させないために、研修内で活用した自分に不足している要素を把握してもらうためのセルフチェック表を研修から3カ月後に記入してもらうことで、学んだ内容を思い出す機会を設けました。

導入後の成果

レジリエンスを社内共通言語に

受講生から

「レジリエンス=抑うつや不安への耐性のみに効果を発揮する先天的なものという認識だったが、その他にも特徴があり後天的に習得・強化が可能な能力だということを知った」 「思考の柔軟性を高めることができた」 「ネガティブ=悪いこと、ポジティブ=良いことではなく、状況や置かれている立場・役割によって使い分けることが大切だということを学んだ」 |

などの感想をいただき、社内講師がメッセージしたかったことが伝わっていることを実感しました。

その他、「研修が自己理解のきっかけになり、自分の考え方の癖・強み・弱みを理解できたことで仕事に限らず日々の生活の中で気を付けられるようになった」という声もあり、仕事以外の場面でも研修の効果を感じていただきました。

そして、講師4名でテーマごとに役割分担をしたことにより、各講師が1つのテーマに集中して講義を進めることができました。

研修を組み立てる際も、1人で考えるのではなく、4名で話し合いを重ねながら組み立てたことによって、より会社の目指す方向性と受講生の心理に寄り添う研修になったと考えています。

「レジリエンス」という言葉が現場で使われるようになり、社内共通言語として浸透させるための第一歩を踏み出しました。

日常的なフォローアップに力を入れてレジリエンス強化を加速し、成長し続ける組織を目指していきます。

まとめ:若手社員アンケートは健全な職場環境づくりの第一歩!

若手社員アンケートを成功させ、組織を強くする!目的別活用術から成果につなげる秘訣まで紹介!について解説してきました。

若手社員アンケートは、単なる調査ツールではなく、組織の未来を形作るための強力な羅針盤です。

アンケートを通じて若手社員の声に耳を傾け、その本音を深く理解し、具体的な改善行動へとつなげていく。この一連のプロセスこそが、若手社員の成長を促し、彼らが長く活躍できる魅力的な職場環境を創り出すための道筋となります。

本記事で解説したアンケートの目的設定、設計、実施、分析、そして職場改善への落とし込み方を実践することで、貴社は若手社員の定着率向上、モチベーションアップ、ひいては企業全体の競争力強化を実現できるはずです。LIFO®やSBRP®といった専門ツールも活用し、貴社ならではの「若手社員が輝く職場」を築き上げてください。

本記事が、貴社の若手社員育成と組織力強化の一助となれば幸いです。貴社のアンケート実施や人材育成に関するご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムやSBRP(レジリエンス)プログラムを活用した研修会、心理的安全性を学ぶeラーニングのご提供、LIFO®プログラムやSBRPプログラムの社内インストラクター養成など、幅広くご支援をしています。

無料体験会なども行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。