若手社員のコミュニケーション研修!成果につなげるポイントを解説!

「若手社員のコミュニケーションを改善したい」

「若手社員向けコミュニケーション研修を実施したいが、効果的なやり方が分からない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

若手社員のコミュニケーション改善の背景・目的はさまざまですが、今、多くの企業で「若手社員のコミュニケーション研修」を見直す動きが出てきています。

コミュニケーションを改善することは、若手社員の定着と育成につながる、重要な取り組みです。弊社が独自に実施した調査結果によると、69%の組織において「新人・若手の定着に課題」があり、42%の組織で、離職理由として「上司・先輩との人間関係」が要因であると考えられていることが明らかになっています。

つまり、若手社員のコミュニケーションを改善することは、組織・職場のコミュニケーションを改善し、若手社員の定着と育成を実現することに直結するのです。

しかし、いざ若手社員のコミュニケーション研修を実施しようとするときに、最適なテーマや実施形式、成果につなげるための研修設計などにお困りの方も多いでしょう。

そのような人事・人材育成ご担当者の方々に向けて、本記事では、若手社員研修のおすすめテーマ、実施形式、実施リソース、成果につなげるポイントなどを分かりやすく整理します。その上で、LDcubeが提供するおすすめコミュニケーションツール「LIFO」をご紹介しながら、事例を交えて網羅的に解説します。

ぜひ最後までご覧いただき、貴社の若手社員コミュニケーション研修を効果的なものにするための参考にしてください。

▼若手社員の育成については、以下でまとめています。

▼コミュニケーション研修については、以下でまとめています。

▼コミュニケーションの基本は、自己理解からです。

▼若手社員向けサービス資料は以下よりダウンロードしてください

▼若手社員向けサービス資料は以下よりダウンロードしてください

目次[非表示]

- 1.若手社員コミュニケーション研修のテーマ

- 1.1.「聴く力」の向上

- 1.2.「伝える力」の向上

- 1.3.「後輩指導」スキルの向上

- 1.4.「報・連・相」スキルの向上

- 1.5.「多様性」の理解向上

- 1.6.ベースとなるのは自己理解と他者理解!

- 2.若手社員コミュニケーション研修を成果につなげるポイント

- 2.1.自己理解と他者理解を深める

- 2.2.現場で活用できる内容にする

- 2.3.行動変容を促す

- 2.4.上司を巻き込む

- 2.5.インターバル型の設計

- 3.若手社員コミュニケーション研修の実施形式

- 3.1.集合形式

- 3.2.オンライン形式

- 3.3.デジタルツールも活用したハイブリッド形式がおすすめ

- 4.若手社員コミュニケーション研修の実施リソース

- 5.若手社員コミュニケーション研修はLIFOがおすすめ!

- 6.【事例】LIFOを活用したコミュニケーション研修

- 7.まとめ:若手社員コミュニケーション研修ならLDcubeにおまかせ!

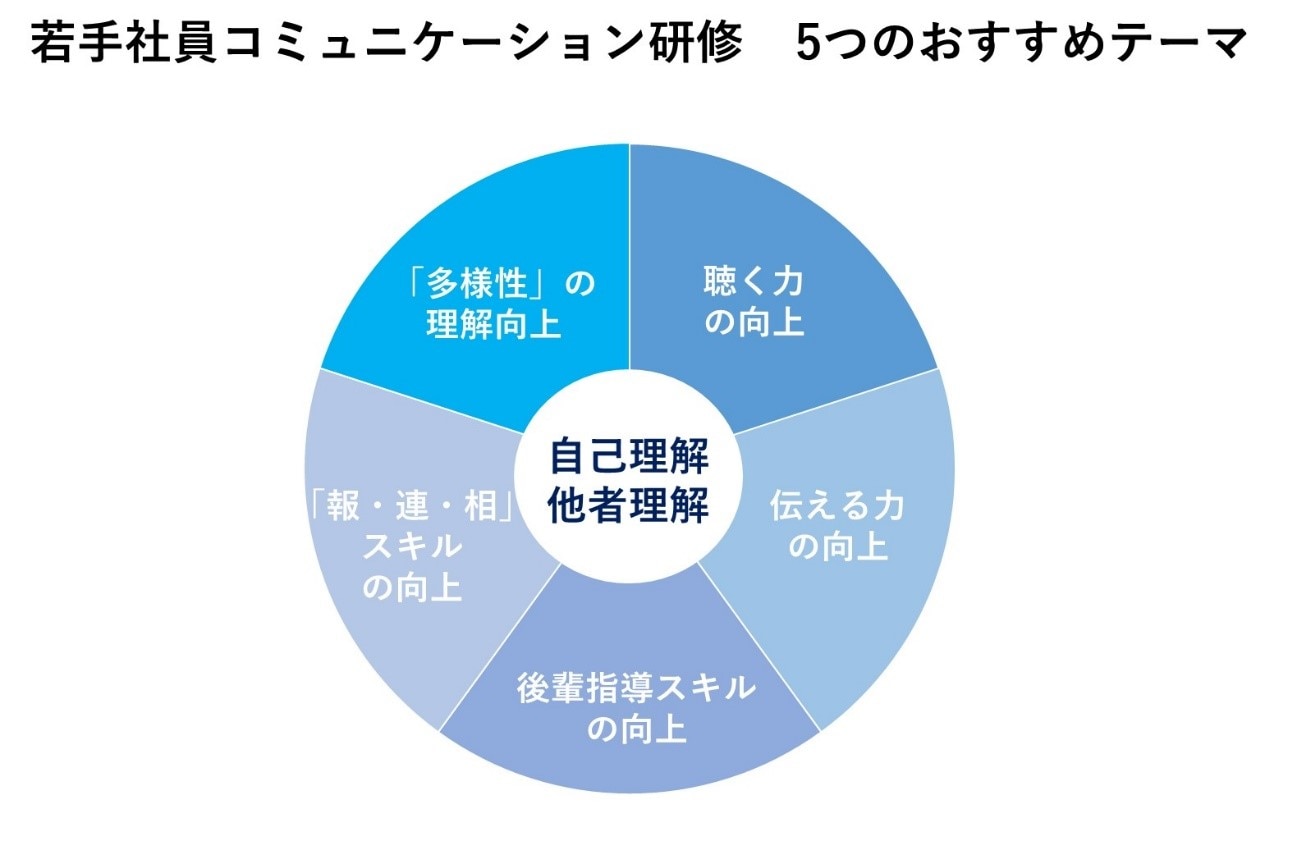

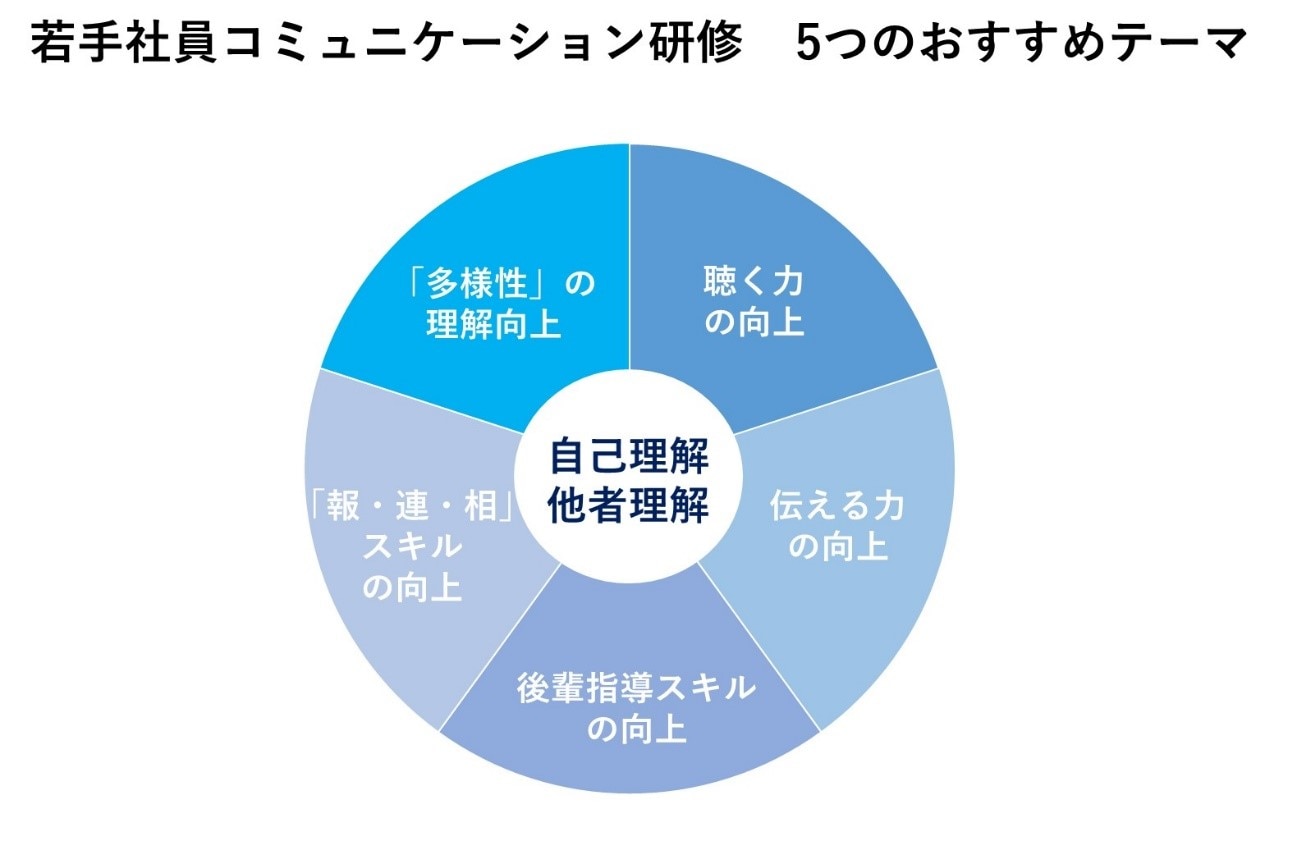

若手社員コミュニケーション研修のテーマ

若手社員は企業の未来を担う重要な存在です。彼らのコミュニケーションスキルを高めることは、組織の活性化、業務の効率化、そして持続可能な成長に寄与します。

ここでは、若手社員が身に付けるべきコミュニケーションスキルについて解説し、それぞれの研修テーマについて詳しく紹介します。

「聴く力」の向上

「聴く力」は、効果的なコミュニケーションの基盤であり、他者の視点を理解するために不可欠なスキルです。若手社員がこのスキルを身に付けることで、職場での人間関係が円滑になり、チーム全体の生産性向上につながります。

聴く力があることで、相手の意図を正確に理解し、自分の応答を適切に調整できるようになります。また、他者のニーズを認識することで、信頼を築き、協力体制を強化する助けとなります。

ワークショップでは、アクティブリスニングのスキルを磨くための実習を取り入れることが効果的です。ペアになって互いの話を聴き、内容を要約したり質問したりすることで、自分がどれだけ相手の話を理解しているかを確認します。

「聴く力」の向上は、個人の成長だけでなく、組織全体のコミュニケーションの質を高める重要な要素です。職場での対人関係を強化し、信頼関係を築くための第一歩となります。

「伝える力」の向上

「伝える力」は、自分の考えや意図を他者に正確に伝えるために必要なスキルです。この能力を養うことで、無駄な誤解を減らし、効率的なコミュニケーションを実現できます。

職場において、自分の意見やアイデアを明確に表現することは、他のメンバーとの協働を円滑に進める上で重要です。伝える力が不足すると、誤解が生じやすくなり、プロジェクトやタスクの進行が遅れる原因となります。

研修では、ロールプレイを通じてさまざまなコミュニケーションシナリオを体験し、自分のメッセージが相手にどう伝わるのかを確認します。また、フィードバックを基に改善を図る方法を学びます。

「伝える力」の向上は、個人のプレゼンスを高めるだけでなく、チーム全体のパフォーマンスを引き上げる鍵となります。このスキルを磨くことで、職場での信頼が向上します。

「後輩指導」スキルの向上

「後輩指導」スキルは、職場やチームの中核人材となっていく上で、必要不可欠です。効果的な指導ができるようになると、チームの知識共有が促進され、全体の成長につながります。

若手社員が後輩を指導する際、適切なフィードバックやサポートを提供できると、後輩は新しい環境に迅速に適応し、チームに貢献することができます。これにより組織全体の一体感と協力が強まります。

ケーススタディーやロールプレイを活用し、具体的な指導スキルを練習します。特に、建設的なフィードバックの仕方や、後輩の課題に合わせた指導法について学ぶ機会が設けられています。

「後輩指導」スキルは、組織の持続的成長を支える重要な資産です。これを向上させることで、指導者も後輩も共に成長できる環境が整います。

「報・連・相」スキルの向上

「報・連・相」は、日本のビジネス文化において非常に重要とされるコミュニケーションスキルです。これを徹底することで、業務の効率化と組織内の統率が安定します。

情報が適時、かつ的確に共有されることにより、業務におけるミスを減らし、組織全体の判断が迅速になります。「報・連・相」スキルが欠如していると、情報の断絶や誤伝が生じ、業務の品質が低下する恐れがあります。

実際の業務を模したシミュレーションを通じて、「報・連・相」がどのように業務に影響を与えるかを体験します。参加者は、適切なタイミングでの報告や連絡、相談を練習します。

「報・連・相」スキルを強化することで、組織の透明性と円滑な業務運営が実現します。これにより、全社員が安心して効果的に業務に取り組むことが可能となります。

「多様性」の理解向上

「多様性」の理解は、グローバル化した現代の職場において不可欠です。異なる価値観や背景を持つ人々と協働する能力は、イノベーションと組織の活力を生み出します。

多様性を理解し、受け入れることで、異なる視点から問題を解決できる能力が向上します。これにより、多様なアイデアと創造性が生まれ、チームの競争力が強化されます。

ダイバーシティワークショップを通じて、参加者が異文化間のコミュニケーションに必要なスキルを学びます。このプロセスで、参加者は多様性の価値を体感し、異なる視点を取り入れることの重要性を理解します。

「多様性」の理解向上は、職場の全員が共に成長し、より豊かな職場環境を築く基盤を提供します。多様性を受け入れることは、持続可能な組織成長の鍵です。

ベースとなるのは自己理解と他者理解!

これまで紹介した5つのテーマは。若手社員コミュニケーション研修を実施する上で重要なテーマです。そして、これらに共通して重要となるのは、自己理解と他者理解です。

自己理解が深まることによって、自身がどのようなコミュニケーションスタイルを好む傾向にあるのかが分かります。それにより、自身のスタイルの強みを生かしながらコミュニケーションを取ることができ、一方で、場面によってはスタイルを使い分ける必要性があることが分かります。

同様に、他者理解を深めることで、相手のコミュニケーションスタイルの好みが分かり、相手の価値観や考え方に合わせてコミュニケーションを取ることができるようになり、円滑な人間関係構築の助けとなります。

このように、自己理解と他者理解はコミュニケーションのベースとなります。若手社員のコミュニケーション研修では、どのようなテーマを扱うにしても、自己理解と他者理解の重要性を伝えることをおすすめします。

▼自己理解を深める方法については、以下で詳しく解説しています。

⇒自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説

若手社員コミュニケーション研修を成果につなげるポイント

若手社員のコミュニケーション研修は実施することが目的ではなく、研修を通して現場の成果につなげることが重要です。ここでは、研修を成果につなげるためのポイントを解説します。

自己理解と他者理解を深める

コミュニケーションスキルを効果的に向上させるためには、まず自己理解と他者理解を深めることが必要不可欠です。

自己理解では、自分のコミュニケーションスタイルや反応パターンを把握することで、どのような状況で自分の強みを生かし、またどのような点で改善が必要かを認識します。これには、例えば自己評価ツールやパーソナリティー診断を用いることが効果的です。

一方、他者理解では、異なる価値観やコミュニケーションスタイルに触れることで、多様な視点を取り入れ、自分のスタイルを柔軟に調整する力を養います。これを実現するために、ペアワークやグループワークを通じた実践的な演習を取り入れることで、より深い理解が促されます。

このように相互理解を深めることは、信頼関係を構築し、チーム内での円滑なコミュニケーションを支える基盤となります。

現場で活用できる内容にする

研修が実務に直結しない場合、その効果は限定的なものとなります。したがって、研修内容は可能な限りすぐに現場で実践できるものであることが求められます。

具体的には、現場で直面する課題や状況を想定したケーススタディー、ロールプレイ、シナリオ分析などを取り入れて、若手社員が理論と実務を結びつけられるようにします。例えば、顧客対応のシミュレーションを行うことで、コミュニケーションスキルが実業務でどのように使えるかを実感させます。

また、問題解決型のアプローチを通じて、学んだ内容を担当業務で積極的に応用する力を養うことが重要です。これにより、研修で得た知識が職場での具体的な行動に変化し、即時的かつ持続的な成果をもたらします。

行動変容を促す

研修は単に知識を伝えるものではなく、参加者が実際に行動を変えることを目指します。この行動変容に向けては、研修後のフォローアップが鍵となります。

例えば、研修後のアクション目標を個々に設定し、それに対する進捗を定期的に評価することで、参加者は自己の成長を実感しやすくなります。加えて、ピアフィードバックやメンタリング制度を導入し、日常業務での実践をサポートする環境を整備します。

また、成功事例や失敗経験をチームで共有する場を定期的に設けることで、学習した内容が実際の行動へと移行しやすくなります。最終的に、自主的かつ積極的な行動変容が促され、業務効率の向上にもつながることが期待されます。

上司を巻き込む

若手社員の成長を支えるためには、上司の協力が不可欠です。上司が研修の一部に参加し、研修の意図や目的を理解することで、職場での支援体制が強化されます。

具体的には、研修で学んだスキルを実務に活用する際に、上司が具体的なフィードバックを提供し、成長の機会を意図的に設けることが重要です。

また、研修後の復習や定期的な振り返りを行う際に、上司がアドバイザーとして関与し、目標設定や進捗評価を行うなど、実践的な支援を行うことによって、研修の効果が一過性のものに終わらないようにすることができます。

これにより、若手社員は自分の学びが評価されていることを感じ取り、さらなる自発的な成長を遂げることができます。

インターバル型の設計

1度に多くの情報を詰め込む研修ではなく、少しずつ学び、実践していくインターバル型の研修が有効です。この方法は、短期間に集中的に学ぶのではなく、段階的に学習の機会を設けることで、学んだ内容を深く理解し、実際の業務に適用する余地を与えるものです。

具体的には、複数回に分けて研修を実施し、それぞれの間隔で日常業務での実践とフィードバックを組み入れることで、トピックごとの理解と実践力を強化する設計です。これにより、若手社員は新しいスキルや知識を日々の活動の中で少しずつ試し、適用し続ける習慣が身に付きます。

また、このプロセスを通じて得られた体験を次の研修機会で共有することで、さらなる学びと発見が生まれます。このように継続的で段階的なアプローチによって、組織全体の学習文化の醸成とともに、持続可能なスキル習得が促されます。

若手社員コミュニケーション研修の実施形式

若手社員のコミュニケーション研修は、目的と対象に応じて最適な実施形式を選び、効果的な学びを実現することが重要です。以下に示す3つの形式ごとに、その特徴と利点を詳しく解説します。

集合形式

集合形式の研修は、参加者全員が同じ場所に集まり、対面で行われる方法です。コミュニケーション研修においては、相手の表情やしぐさなど、オンラインでは分かりづらい情報を含めたトレーニングが必要となるため、この形式は効果的となります。

メリット |

|

デメリット |

|

オンライン形式

オンライン形式は、zoomやteamsなどのオンラインミーティング環境を通じて研修を行う方法です。コミュニケーション研修においては、理論や方法などのインプット学習に適しています。

メリット |

|

デメリット |

|

デジタルツールも活用したハイブリッド形式がおすすめ

若手社員のコミュニケーション研修においては、集合形式とオンライン形式を組み合わせた、ハイブリッド形式の研修がおすすめです。この形式では、集合研修とオンライン研修の双方のデメリットを補い合いながら、メリットを最大限に生かす研修設計がポイントとなります。

ハイブリッド形式の研修では、オンラインで事前学習を行い、集合形式では対面での実施が効果的となる、ワークショップやディスカッションを組み合わせます。これにより、参加者は知識を効率的に身に付けた上で実践に移せるため、学習効果が高まります。

また、学習プラットフォームやLMS(学習管理システム)・eラーニングを活用することで、継続的なフィードバックや質問のフォローアップが行えるため、より深い学びを得ることが可能です。

また、研修動画を録画してシステムにアップしておくことで、受講者はいつでも、どこにいても復習することができます。上司や先輩が研修内容を理解することにも役立ちます。

このように、各形式の特性を理解し、デジタルツールも活用しながら、研修の目的や参加者の状況に応じて最適な形式を選択することで、若手社員のコミュニケーションスキルの向上をより効果的に促進できます。

若手社員コミュニケーション研修の実施リソース

若手社員のコミュニケーション研修を効果的に実施するためには、適切なリソースを選定することが重要です。外部講師、社内講師、eラーニングという主要な3つの選択肢を考える上で、それぞれの長所と短所を理解し、目的に合ったアプローチを選ぶことが重要です。

外部講師

外部講師を起用する場合は、研修に新しい視点をもたらし、専門的な知識を提供してもらうことが大きな特徴です。

メリット |

|

デメリット |

|

社内講師

社内講師の活用は、企業文化や業務内容に即した研修を提供できる一方で、特定の制約も存在します。

メリット |

|

デメリット |

|

eラーニング

eラーニングは、オンラインでの学習を提供する手法で、特に最近はその重要性が増しています。

メリット |

|

デメリット |

|

以上のように、外部講師、社内講師、eラーニングにはそれぞれ独自のメリット・デメリットがあり、目的や環境に応じて適切に使い分けることが重要です。

これらのリソースを適切に組み合わせることで、若手社員が効率的にコミュニケーションスキルを向上させ、組織全体の成果につながる研修プログラムを構築できます。

若手社員コミュニケーション研修はLIFOがおすすめ!

若手社員のコミュニケーション研修には、自己理解と他者理解を深めることに役立つ、自己診断ツール「LIFO®(Life Orientations)」の活用がおすすめです。

なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、社内研修会や職場単位でのワークショップを行うためのワークブックなどの、ツールも体系的にそろえられているからです。

また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が研修を内製化することも可能です。下記に概要を紹介します。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。

この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

|

LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。

これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。

LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能

LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのコミュニケーション研修において自信を持っておすすめできるプログラムです。

社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。

以下に、その流れを詳しく説明します。

|

【事例】LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを効果的に活用し、社内研修でコミュニケーションを活性化した事例を、以下に2つご紹介します。

LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題:

リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。

また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。

LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:

その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。

これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。

また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。

LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。

社内展開:

プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。

参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。

ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。

社内トレーナーによる研修実施後の反応:

導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。

LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。

UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。

今後に向けて:

今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。

また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。

これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。

▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例

LIFOでコミュニケーション能力向上講座を展開した支援事例(日本新薬)

日本新薬株式会社/医薬品・機能食品事業

導入前の課題

私たちの会社は、コミュニケーションの向上と変化対応力の強化を目指し、社内でいくつかの課題に直面していました。

表面的には社員同士のコミュニケーションは取れているように見えましたが、実際には意思疎通が不十分な場面も多く見受けられました。特に、マネジャーとメンバー間や異なる部署間でのコミュニケーションの円滑化が求められていたのです。

また、中途採用が増える中で、オンボーディングを円滑に進めるために、効果的なコミュニケーションツールの導入が必要でした。これに加えて、業界環境の変化に対応し、社員の変化適応力を強化する必要もありました。

出会いと導入

営業チームのコミュニケーションを円滑にするツールを模索している中で、「LIFO」と出会いました。「LIFO」の魅力は、そのプログラムの分かりやすさと社内への展開が容易な点にありました。

他のツールとは異なり、内製研修で効果的に活用できるプログラムであったため、導入が決まりました。

LIFOスコア取得後の詳細な個別レポートは、社員一人一人の特性を理解する「取扱説明書」として機能し、自己理解を深める助けとなりました。役員からの強力な支持を得て、全社展開が迅速に進みました。

展開ステップと取り組み

導入当初、LIFOは営業所長研修の一環として活用され、研修を終えた所長がサブトレーナーとなり、現場での実施を推進しました。

その結果、営業所長はLIFOを用いてチームの構築とコミュニケーションの質を向上させることができました。3年目には、LIFOが全社で共通言語となり、コミュニケーションが大幅に改善しました。

現在はチーム単位でのワークショップを実施し、2024年度には新入社員を含む多くの社員が参加する予定です。この取り組みの成果は、社内だけでなく、外部からも高く評価されています。

導入後の感想・成果

LIFOプログラムの導入により、コミュニケーションの質が向上し、研修を超えて職場活用や人事戦略へのデータ活用の幅が広がりました。

結果として、3年以内の離職率も低い水準で推移しています。職場での活用可能性に関するアンケートでも高い評価を得ており、LIFOが共通言語となることで、活発なコミュニケーションと効果的な施策の運用が進んでいます。

今後の課題と取り組み

今後は、全社員を対象にLIFOを定期的に活用し、コミュニケーションの強化を継続することが重要です。特にオンボーディング施策に重点を置き、新入社員が早期に職場に馴染めるようサポートしていきます。

データを基にした効果的な人事戦略を構築し、社員特性に応じた配属や異動を実現することで、組織全体の最適化を目指します。最終的には、グループ企業全体での展開を見据えています。このような取り組みを通じて、社員同士の相互理解を深化させ、組織力をさらに強化していきます。

▼事例の全文は下記をご覧ください。

⇒日本新薬株式会社様 LIFO・ITS導入事例

まとめ:若手社員コミュニケーション研修ならLDcubeにおまかせ!

若手社員のコミュニケーション研修!成果につなげるポイントを解説!について紹介してきました。

若手社員のコミュニケーション研修は、若手社員の定着に育成につながる施策であり、企業の持続可能な経営において、重要な要素となります。

若手社員コミュニケーション研修のおすすめテーマは以下です。

そして、これらを実施するときには、成果につなげるためのポイントをおさえる必要があります。

そして、これらを実施するときには、成果につなげるためのポイントをおさえる必要があります。

|

また、実施形式としては、集合研修・オンライン研修のそれぞれのメリット・デメリットをおさえながら、目的などに合わせて適切に選択することが重要です。

おすすめは、ハイブリッド方式で、デジタルツールも活用しながら実施することです。コミュニケーションの実践訓練は集合研修で実施することが効果的ですが、オンライン研修ではインプットや実践結果の振り返りなどをし、研修と研修のインターバルではデジタルツールを活用しながら理解を深めます。

さらに、実施リソースについても、外部講師・社内講師・eラーニングを使い分けることが重要です。基礎知識のインプットはeラーニングで実施し、社内の状況に合わせた講義や、継続的なフォローにつなげていくときは社内講師で実施することが効果的です。

そして、若手社員がコミュニケーション研修を受けた後に、職場で実践しやすいようにするために、「LIFO」のような行動特性診断を活用することが効果的です。LIFOは、自己理解と他者理解を深めることで、コミュニケーションを円滑にし、職場の生産性を高めます。このような「道具性」の高い情報を研修で渡してあげることで、若手社員も職場で活用しやすくなります。

株式会社LDcubeは、LIFOのようなツールを提供し、社内研修の内製化支援を実施しています。また、学習プラットフォームやeラーニングの提供を通し、若手社員が継続的に学習できる環境づくりもご支援可能です。無料のデモ体験会も実施可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼関連資料はこちら

▼関連記事はこちら