若手社員研修のテーマとは?目的別おすすめ20選を解説!

若手社員研修のテーマとは、企業状況やスキル習得などの目的に合わせて適切に選定するものです。本記事では、おすすめテーマ20選の紹介から、目的ごとの選び方や、人材教育に重要なポイント、社内研修で実施をする際のツールについて解説します。

「若手社員研修を企画したいが、毎年同じ内容で効果があるのか分からない」

「自社の状況に合わせてテーマを選びたいが、選び方が分からない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

若手社員の成長は、組織の未来を築くといっても過言ではありません。彼らをどのように育成するかは、組織のその後の成果に直結します。そして、若手社員の成長を促す重要な役割を果たすのが「若手社員研修」です。

若手社員研修を企画・実施する際には、そのテーマ選びが非常に重要です。組織課題や若手社員の状況に合わせたテーマ選びができれば、その研修の効果は最大化され、若手社員の定着や早期戦力化、さらには将来的な中核人材の育成に大きく寄与することになるでしょう。

一方で、テーマ選びが適切でなかったり、もしくはテーマに沿って実施した研修の内容が陳腐であったりすると、若手社員やその上司から「研修は意味がない」と認識されます。そのようなことにならないよう、適切なテーマ選びと効果的な実施が重要です。

以下は、本記事で詳しく紹介する、われわれ人材育成のプロであるLDcubeが厳選した、おすすめの若手社員研修テーマ20選です。

目的 | テーマ |

エンゲージメントの向上 | ①企業理念・ビジョンの理解 |

②自己肯定感の向上 | |

③ジョブエンゲージメントの向上 | |

④期待役割の再確認 | |

離職防止とキャリア開発 | ⑤レジリエンスの向上 |

⑥キャリアデザインの検討 | |

⑦アンコンシャスバイアスの理解 | |

⑧ハラスメントへの理解 | |

職場の活性化 | ⑨コミュニケーションの向上 |

⑩OJTトレーナー研修 | |

⑪リーダーシップの啓発 | |

⑫組織変革への適応力向上 | |

ビジネススキルの習得 | ⑬ロジカルシンキング |

⑭タイムマネジメント | |

⑮ファシリテーション | |

⑯AI・デジタルリテラシーの向上 | |

新しい価値を創造する | ⑰クリティカルシンキング |

⑱デザイン思考ワークショップ | |

⑲異業種交流 | |

⑳創造性の開発 |

本記事では、これらのテーマについての詳細解説はもちろん、組織課題や目的に合わせたテーマ選びのポイントや、効果的な研修実施のポイントまで、詳しく紹介します。

最後までご覧いただき、ぜひ若手社員の成長を促進させるためのヒントとして活用してください!

▼若手社員の育成についてはテーマに合わせて下記で解説しています。

▼若手社員研修の詳細については以下の資料をダウンロードしてください。

目次[非表示]

- 1.テーマ選びが組織成長のカギ!

- 2.テーマ選びで重要なポイント

- 2.1.課題と目的を明確にする

- 2.2.若手社員が現場で活用しやすいテーマを選ぶ

- 2.3.豊富な実施経験があるものを選ぶ

- 3.若手社員研修のおすすめテーマ20選

- 3.1.目的①:エンゲージメントの向上

- 3.2.目的②:離職防止とキャリア開発

- 3.3.目的③:職場の活性化

- 3.4.目的④:ビジネススキルの習得

- 3.5.目的⑤:新しい価値を創造する

- 4.職場実践しやすい研修テーマの特徴

- 4.1.実習などの体験要素の多い研修

- 4.2.具体的で役に立つ実感を得られる研修

- 4.3.診断などで自己理解を深められる研修

- 5.多くのテーマは社内トレーナーで実施可能

- 5.1.社内トレーナーとは

- 5.2.ライセンス取得でネタを使えるようになる

- 5.3.研修の充実化とコスト削減を両立できる

- 6.テーマ選びに最適なライセンスプログラム

- 7.若手社員研修をさまざまなテーマで社内トレーナーが実施している支援事例

- 8.まとめ:若手社員研修のテーマを効果的に選び、組織力を強化しよう

テーマ選びが組織成長のカギ!

若手社員の研修テーマを選ぶ際の最重要事項は、組織の成長をどのように実現するかを考えることです。急速に変化し続ける市場環境に対応するためには、若手社員一人一人の能力を最大限に引き出し、組織全体として高いパフォーマンスを発揮することが求められます。

研修は単なるスキルの向上を目的とするのではなく、未来のリーダーとなりうる若手社員を育成し、彼らが内発的に行動できる環境を整えることが重要です。

まず、組織のビジョンやミッションに沿ったテーマ設定が必要です。これにより、若手社員は自身の成長が組織の成長にどう貢献するかを理解し、モチベーションを持って研修に参加することができます。

例えば、イノベーションを企業の文化として根付かせたい場合、クリエイティブな発想を引き出すためのデザイン思考や、チームによる問題解決の手法を学ぶ研修をテーマとして取り入れると良いでしょう。これは、若手社員が新しい視点を持ち込み、日常業務に革新を起こすきっかけを提供します。

また、若手社員研修のテーマ設定には、現場での実用性も考慮する必要があります。業務に直結したスキルアップや実践的な知識を学ぶことで、研修の効果が持続し、業務改善につながりやすくなります。これにより、若手社員は日々の業務に自然と研修内容を適用し、結果を出せることに自信を持てます。結果として、彼らの成長が組織全体に波及し、チーム力や組織力の向上に寄与するのです。

若手社員研修は、単なる教育プログラムを超えて、組織の未来を創造するための重要な要素です。そのために、慎重かつ戦略的に研修テーマを選び、組織と若手社員の双方にとって価値ある時間とすることが求められます。

テーマ選びで重要なポイント

若手社員研修のテーマ選びは、組織の成長に直結する重要な要素です。適切なテーマを選ぶことで、若手社員は効果的にスキルや知識を吸収し、日々の業務に生かすことができます。ここでは、若手社員研修のテーマ選びにおいて押さえておきたい重要なポイントを詳しく解説します。

課題と目的を明確にする

若手社員研修のテーマを選定する際、最初に取り組むべきステップは、組織が抱える具体的な課題を明確にすることです。このステップを怠ると、研修の目的が不明確になり、参加者のモチベーション低下や研修効果の低減といった問題が生じるリスクがあります。

そのためには、具体的な課題の洗い出しが成功のカギとなります。例えば、「部署間の連携がスムーズにいかず、業務効率が落ちている」という課題がある場合、その原因を突き詰めることで、コミュニケーションや協働スキルに焦点を当てた研修テーマが有効であると判断できます。

同様に、「若手社員が打たれ弱い」と感じた場合には、レジリエンスやストレスマネジメントに関する研修が役立つかもしれません。

若手社員が現場で活用しやすいテーマを選ぶ

研修で学んだスキルや知識が、実際の業務にどのように結び付くのかを考えることは重要です。研修内容が現場と直結していることで、若手社員は研修の価値を実感しやすくなります。

具体的には、業務改善のための「問題解決スキル」、チームワークを深化させる「コミュニケーション技術」、リーダーシップを磨く「マネジメント研修」などが効果的です。こういったテーマは、業務上で直面する課題への即時対応を可能にし、社員の自信と実行力を高めます。

豊富な実施経験があるものを選ぶ

革新的な研修テーマに挑戦するのも重要ですが、まずは実施事例が豊富で、効果が実証されている研修から始めるのが無難です。

多くの企業での成功事例があるテーマには、成功に導くためのノウハウや注意点が蓄積されており、研修の失敗リスクを大幅に減少させることができます。また、これにより社内トレーナーの育成もスムーズに進められ、確実に成果を上げることができるでしょう。

業務の特性や参加者の背景に合った研修を選ぶことで、研修内容の定着やその後の行動変容の効果を最大化することが期待できます。このように、実績と信頼性のある研修からスタートすることで、若手社員研修の質を一段階引き上げられます。

以上のポイントを意識して研修テーマを選ぶことで、若手社員が実践的なスキルを高め、組織全体の成長に寄与することが可能となります。適切な研修テーマの選択は、社員のエンゲージメントの向上、新しいアイデアの創出、業務効率化といったさまざまな形で組織の発展に貢献します。

若手社員研修のおすすめテーマ20選

若手社員の成長は、組織全体の活性化と直結しています。そのため、特に重要なテーマを選定し、効果的な研修を実施することが求められます。この章では、目的に応じた研修テーマの例を20個紹介します。

目的 | テーマ |

エンゲージメントの向上 | ①企業理念・ビジョンの理解 |

②自己肯定感の向上 | |

③ジョブエンゲージメントの向上 | |

④期待役割の再確認 | |

離職防止とキャリア開発 | ⑤レジリエンスの向上 |

⑥キャリアデザインの検討 | |

⑦アンコンシャスバイアスの理解 | |

⑧ハラスメントへの理解 | |

職場の活性化 | ⑨コミュニケーションの向上 |

⑩OJTトレーナー研修 | |

⑪リーダーシップの啓発 | |

⑫組織変革への適応力向上 | |

ビジネススキルの習得 | ⑬ロジカルシンキング |

⑭タイムマネジメント | |

⑮ファシリテーション | |

⑯AI・デジタルリテラシーの向上 | |

新しい価値を創造する | ⑰クリティカルシンキング |

⑱デザイン思考ワークショップ | |

⑲異業種交流 | |

⑳創造性の開発 |

各テーマは、若手社員が現在の業務で直面するさまざまな課題を解決し、職場でのパフォーマンス向上につながるもので、組織にとって価値ある人材を育成するための土台となります。

目的①:エンゲージメントの向上

組織へのエンゲージメントを高めることは、若手社員のモチベーション向上や定着率改善に直結します。

テーマ①企業理念・ビジョンの理解:

企業の理念やビジョンは、組織の方向性を示す羅針盤です。若手社員がこれを深く理解することで、自身の業務と組織全体の目標との関連性を感じやすくなります。研修では、理念やビジョンの背景、その具体的な実践例を学ぶ場を提供し、社員一人一人が自分の役割を再認識できるようサポートします。

テーマ②自己肯定感の向上:

自己肯定感の低さは、モチベーションの低下や離職率の増加につながります。若手社員が自身の価値を認識し、自信を持って業務に取り組むためには、ポジティブフィードバックや自己分析を通じた自己理解が有効です。研修では自分自身の強みや価値観を再確認し、職場でそれをどう生かせるかを考える機会を提供します。

テーマ③ジョブエンゲージメントの向上:

ジョブエンゲージメントとは、仕事そのものに対する意欲や情熱のことを指します。仕事に対する関心を高め、積極的に取り組む姿勢を養うためには、自主性を促進するタスクや、達成感を得られる仕組みが重要です。研修では、職務の魅力を再発見し、個々の業務が組織全体に与える影響を学ぶ機会を提供します。

テーマ④期待役割の再確認:

組織内で自身に期待されている役割を再確認することは、社員が責任感を持って業務に取り組むために重要です。中長期的なキャリア形成を見据え、上司や同僚からのフィードバックを受けながら、自身の役割や目標を明確化します。研修は、期待される成果や役割を理解することで、自身の貢献が組織にもたらす影響を再認識する場を提供します。

▼エンゲージメントの向上については、以下資料も併せてご覧ください。

目的②:離職防止とキャリア開発

企業の成長には、若手社員の離職を防ぎ、持続的な人材育成が不可欠です。また、社員が自身のキャリアパスを明確にし成長することは、モチベーション向上にもつながります。

テーマ⑤レジリエンスの向上:

レジリエンスは、ストレスや困難な状況を乗り越える能力です。特に現代のビジネス環境では、レジリエンスの強化が不可欠です。この研修では、ストレス管理の技法やポジティブシンキングを取り入れ、逆境に打ち勝つ力を培います。このスキルは若手社員が困難な状況においても離職を考えずに成長するための基盤となります。

テーマ⑥キャリアデザインの検討:

キャリアデザイン研修は、将来のキャリアビジョンを描くための手助けをします。社員自らがキャリアパスを考えることで、組織内で長期的なビジョンを持ち続けられるようにします。ワークショップ形式で自己分析を行い、自身のキャリアにおける目標設定や道筋を明確化します。

テーマ⑦アンコンシャスバイアスの理解:

無意識の偏見、すなわちアンコンシャスバイアスは、日常の意思決定や人間関係に影響を及ぼします。この研修では、自らのバイアスを認識し、その影響を軽減する方法を学びます。多様性を尊重する職場環境の構築に寄与し、働きやすい文化を醸成することで、離職意欲を減少させます。

テーマ⑧ハラスメントへの理解:

職場のハラスメントについての理解と意識を深めることは、組織の健全性を保つために重要です。この研修では、ハラスメントの具体例を学び、その防止策を考えます。自身が後輩にしないことはもちろんですが、ハラスメントについての正しい理解を深め、健全な職場の人間関係を築くことが重要です。

▼若手社員の離職防止については、以下資料も併せてご覧ください。

目的③:職場の活性化

職場の活性化は、組織全体の生産性向上や良好な職場環境の創出に直結します。活気ある職場では、社員が自ら進んでコミュニケーションをとり、互いに協力し合う雰囲気が生まれます。

テーマ⑨コミュニケーションの向上:

コミュニケーションスキルは、円滑な職場環境をつくるための基礎です。この研修では、効果的な対話の技術やフィードバックの方法を学びます。社員同士がオープンで率直なコミュニケーションを図ることで、誤解を減らし、協力関係を強化します。結果として、職場内の信頼関係が深まり、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

テーマ⑩OJTトレーナー研修:

職場のノウハウやスキルを次世代に伝えるOJT(On-the-Job Training)は、現場での学びを促進する効果的な手法です。この研修では、OJTトレーナーとしての役割を理解し、指導技術や効果的なフィードバックの方法を習得します。OJTトレーナーは、若手社員に対して日常業務を通じた実践的な学びを提供し、職場全体のスキル向上を促進します。

テーマ⑪リーダーシップの啓発:

リーダーシップは職場の活性化に欠かせない要素です。この研修では、リーダーシップの基礎知識と実践的なスキルを身に付け、チームを効果的に導く力を養います。具体的には、目標設定や意思決定のプロセス、モチベーションの向上方法などを学びます。リーダーシップが強化されることで、組織内の活力と一体感が増し、業績向上につながります。

テーマ⑫組織変革への適応力向上:

現代のビジネス環境では、組織変革が頻繁に起こります。若手社員が変化に対して柔軟に適応できる力を持つことは、職場の活性化につながります。この研修では、変化に対する前向きな態度や適応力を高めるための方法を学びます。

目的④:ビジネススキルの習得

ビジネススキルの習得は、社員個人の能力を高めるだけでなく、組織全体の競争力を強化する基盤となります。

テーマ⑬ロジカルシンキング:

複雑な問題に対して論理的に考え、解決策を見つける能力は、あらゆるビジネスシーンで重宝されます。この研修では、仮説検証や問題分析の手法を学び、より効果的な意思決定を行うスキルを養います。ロジカルシンキングの向上は、日常業務の効率化と判断力の強化に貢献します。

テーマ⑭タイムマネジメント:

限られた時間を有効に活用し、成果を最大化することは、ビジネスにおいて不可欠なスキルです。この研修では、優先順位の設定や時間割作成の技術を学び、時間の浪費を防ぐ方法を習得します。適切なタイムマネジメントは、業務プロセスを効率化し、個人と組織の生産性を向上させます。

テーマ⑮ファシリテーション:

会議やディスカッションを効果的に進行させるファシリテーションスキルは、チームの創造性と協力を促進します。この研修では、参加者の意見を引き出し、合意形成をサポートする方法を学びます。ファシリテーション能力の強化により、組織内外のコミュニケーションが改善され、プロジェクトの成功率が高まります。

テーマ⑯AI・デジタルリテラシーの向上:

デジタル技術の進化はビジネスの形を変えています。この研修では、AIの基礎知識や最新技術の活用法を学び、デジタルリテラシーを向上させます。AI・デジタル技術への理解が深まることで、業務の効率化や新規ビジネスの創出につながり、企業全体の競争力を引き上げます。

▼ビジネススキルの一覧や、AIリテラシーの習得については、以下も参考になります。

目的⑤:新しい価値を創造する

今日のビジネス環境では、絶え間ない革新が求められています。そのためには、社員が新しい考え方や手法を身に付け、既存の枠を超えて創造的に行動できるようになることが重要です。

テーマ⑰クリティカルシンキング:

クリティカルシンキングは、物事を客観的に分析し、判断する力を養うために不可欠です。この研修では、情報を批判的に評価し、根拠に基づいた合理的な結論を導き出すスキルを習得します。これにより、社員は複雑な問題にも効果的に対応し、質の高い意思決定を行えるようになります。

テーマ⑱デザイン思考ワークショップ:

デザイン思考は、人間中心のアプローチで問題を解決するための方法論です。このワークショップでは、共感・定義・発想・試作・テストの各ステップを通じて、新しいアイデアを生み出すプロセスを実践的に学びます。結果として、ユーザーにとって価値のある製品やサービスを創出する能力が高まります。

テーマ⑲異業種交流:

異業種交流は、新たな視点やアイデアを得る絶好の機会です。このテーマでは、異なる業界や職種の人々との交流やディスカッションを通じて、多様な考え方や手法を吸収します。これにより、社員は自身の視野を広げ、革新的なアプローチを業務に取り入れることができるようになります。

テーマ⑳創造性の開発:

創造性は、革新的なアイデアの源泉となる能力です。この研修では、アイデアを自由に発想し、形にするためのテクニックや思考法を実践的に学びます。これにより、社員は固定観念にとらわれず、新しい価値を生み出す原動力となり、企業文化の中で創造性を発揮できるようになります。

▼創造性については、以下で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

⇒創造性とは何か?ビジネスパーソンに必要なクリエイティビティの本質

ここで紹介した20のテーマから、自組織のニーズに最適なものを選び、若手社員の成長を促進していきましょう。それが最終的には、組織全体の競争力強化につながるでしょう。

職場実践しやすい研修テーマの特徴

実習などの体験要素の多い研修

講義形式の研修では、一方的に情報を受け取る受動的なスタイルが中心となり、参加者の関心を引き続けるのは難しいことがよくあります。参加者が自ら学びたいと感じる環境を提供するために、実習や体験型の研修を取り入れることが非常に効果的です。

例えば、ロールプレイやグループワークを活用することで、参加者は現実の業務状況を模擬体験できます。このようなシミュレーション活動により、座学で得た知識を即座に実践に移し、自分の日常業務に応用する力を身に付けることができます。

さらに、学んだ内容を実際に手を動かして試してみることは、理論と実践のギャップを埋めるために非常に重要です。これは、参加者にとってただ知識を得るだけでなく、実際に使えるスキルの習得を促します。こうした主体的な参加を促すことで、参加者は自らの学習意欲を高め、研修への積極的な関与を引き出すことができます。

具体的で役に立つ実感を得られる研修

参加者が研修から得られるメリットをより具体的に感じ取ることができると、その研修の価値は一層高まります。具体的なメリットを感じるためには、研修内容が受講者にとって即座に活用可能であり、実際の職務において役立つものでなければなりません。

これを実現するためには、研修の中に具体的なスキルやツールを取り入れることが重要です。それによって、参加者は研修中に学んだことをすぐに業務に適用し、効率を改善したり、問題を解決したりすることが可能になります。

さらに、研修が業務効率の向上や具体的な問題解決に役立つことを直接的に示すことで、参加者の満足度は著しく向上します。これは受講者が学びをより主体的に深めようとする原動力となり、結果として組織全体のパフォーマンス向上へとつながります。

診断などで自己理解を深められる研修

自己理解を深める研修は、参加者にとって非常に価値のある体験となります。特に診断ツールやアセスメントを活用することで、参加者は自らの強みや改善点を客観的に把握することができます。例えば、性格診断やスキル測定ツールを用いることで、参加者は自分のコミュニケーションスタイルやリーダーシップの特性を理解し、それが仕事にどのように影響するかを知ることができます。

この種の研修では、個々の診断結果を基にしたフィードバックセッションが重要であり、研修のコーチやファシリテーターが、結果を具体的な行動計画に結び付けるサポートを行います。このプロセスを通じて、参加者は自分のキャリアや日常業務の中でどのように改善を図れるかを具体的に見いだすことができます。

自己理解が深まると、参加者は自信を持って仕事に取り組むことができ、また他者との協調の仕方や自分の役割理解が進むため、職場でのコミュニケーションやチームワークの向上にもつながります。こうした研修は、個人の成長を促すだけでなく、組織全体のパフォーマンス向上に寄与する重要な取り組みとなります。

多くのテーマは社内トレーナーで実施可能

豊富な研修テーマを継続的に活用するためには、社内トレーナー制度の構築が効果的です。外部依存から脱却し、自社に最適化された研修を実現できます。社内トレーナー制度は、単なるコスト削減手段ではなく、組織の学習能力を向上させる戦略的な取り組みです。

社内トレーナーとは

社内トレーナーとは、組織内で研修を企画・実施する役割を担う社員のことです。

外部講師に頼らず、自社の社員が講師として研修を行います。業務の専門知識を持ちながら、同時にトレーニングスキルも備えた人材として、組織の人材育成を担います。

社内トレーナーは自社の文化や価値観を深く理解しているため、組織に根ざした実践的な研修を提供できます。参加者との距離も近く、日常的なフォローアップも可能になります。また、実際の業務経験に基づいた具体的な事例を豊富に提供でき、参加者にとってより身近で説得力のある学習機会を創出できます。

社内トレーナーの中には、本業を持ちながら研修業務を兼務する人もおり、そのような場合は最新の現場情報を研修に反映できる点も大きなメリットです。組織の課題を肌感覚で理解しており、真に必要なスキルや知識を的確に伝えることができます。

ライセンス取得でネタを使えるようになる

多くの研修プログラムは、ライセンス取得を通じて社内で実施できるようになります。

認定を受けた社内トレーナーが、質の高い研修プログラムを自社で展開できる仕組みです。

ライセンス取得により、研修教材、実施マニュアル、評価基準などが提供され、未経験者でも効果的な研修を実施できます。また、継続的なサポートやアップデート情報も提供されるため、常に最新の内容で研修を実施できます。

ライセンス取得には、トレーナーのスキル向上を支援する仕組みも含まれており、段階的な成長が可能です。

1度ライセンスを取得すれば、繰り返し研修を実施でき、長期的な人材育成戦略を推進できます。複数の社員がライセンスを取得することで、研修実施の柔軟性も向上し、組織のニーズに応じたタイムリーな研修提供が可能になります。

▼ライセンス取得については下記をご覧ください。

⇒プログラムライセンス(社内トレーナー養成支援)資料ダウンロード

研修の充実化とコスト削減を両立できる

社内トレーナー制度は、研修品質の向上とコスト削減を同時に実現します。

外部講師の費用が不要になり、研修実施のタイミングも自社の都合に合わせて柔軟に調整できます。

社内トレーナーによる研修のメリット:

|

長期的な視点では、社内トレーナーの育成投資は大きなリターンをもたらします。

1人のトレーナーが年間数十回の研修を実施できれば、外部講師費用と比較して大幅なコスト削減が実現できます。同時に、組織固有の課題に特化した研修内容にカスタマイズできるため、より高い効果が期待できます。

テーマ選びに最適なライセンスプログラム

LDcubeのライセンスプログラムは、社内トレーナーの方々がプロさながらの研修を実施できるようにするサービスです。

このプログラムでは、人材育成のコンサルタント(研修講師)が活用している手法を社内トレーナーが習得することで、効果的な研修が可能になります。ライセンスを提供することにより、この習得を支援しています。

「研修の効果は高めたいが、費用や時間のコストを抑えなければならない」

「集合研修のノウハウはあるが、オンライン研修に関する知識が不足している」

こうした人材育成におけるジレンマを解消するためのサポートを行っています。

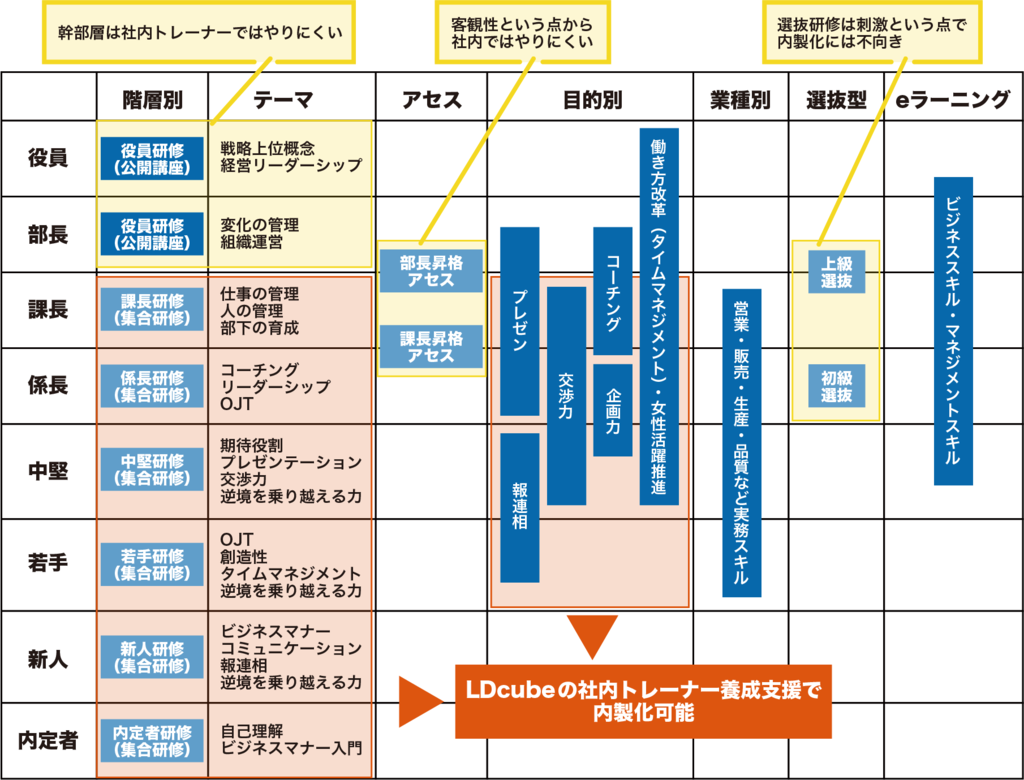

また、下記のような教育体系において、特に赤枠で示されている領域の研修を、内製化することが可能です。

|

若手社員研修をさまざまなテーマで社内トレーナーが実施している支援事例

社内研修を社内トレーナーが展開している支援事例

導入前の課題と想い

導入前の課題と想い

「こころ で とき を創る Smileカンパニー」として知られる当社では、人財育成の充実を図ることが急務でした。その背景には、「3つのこころ」と「3つのSmile」を土台とした企業理念があります。

具体的には、「思いやり」「素直さ」「前向きさ」の3つのこころを持つ社員が、「社員」「ゲスト」「社会」の3つのSmileを創造することを目指しています。この実現のために、研修を内製化し、柔軟かつ持続的に教育施策を行うことが求められ、経営トップからの方針にも後押しされました。

導入の決め手

費用対効果や継続的な教育機会の創出を考える中で、当社はライセンスプログラムの活用を選択しました。このプログラムのシンプルさと実践的な内容が、受講者に対して分かりやすく業務でも即活用できると確信し、導入の決め手となりました。上層部や現場管理職を巻き込み、理解を深めながら試験的に導入したことで、安心感を持って進めることができました。

プログラムごとの取り組み内容

各プログラムの導入は、多角的な人財育成を可能にしました。LIFOでは、自己認識と他者理解を通じたコミュニケーションスキル向上を目的とし、新入社員からチームリーダーまで幅広く導入しています。HEPは自己肯定感向上を目的とし、コンプライアンス研修の一環として実施しています。ITSは創造的思考力の育成を目指し、管理職や販売部門の研修で展開しています。また、SBRPでは新入社員を対象にした柔軟な思考の訓練を行い、社員のキャリアビジョンの明確化にも取り組んでいます。

取り組みの感想・成果

ライセンスプログラムの導入により研修の内製化が実現し、社内講師による研修が受講者に親しみやすい環境を提供しました。具体的な成果としては、社員同士のコミュニケーションスタイルの理解が進んだLIFO研修、自己理解を促進するHEP、創造的アプローチを業務に活かすITS、配属時期に合わせたSBRPによる新入社員のレジリエンス向上などがあります。

受講生の声

受講者からは、自身の強みを把握し新しい考え方を学ぶ機会としての評判が寄せられています。具体的には、自己認識の向上や他者との関わり方の改善、創造的な発想法の体得など、受講者それぞれが多様な学びを得ています。

課題と今後の展望

今後、当社は研修プログラムのブラッシュアップと体系的なカリキュラムの構築に注力します。研修の一貫性を保ち、社員が自ら主体的に学べる環境を提供することで、企業文化の醸成と個々の成長を促すことを目指しています。

この取り組みを通じて、会社と社員が共に成長できる持続可能な仕組みを構築することが目標です。具体的には、学習ロードマップの作成や、基礎から応用へと段階的に学べるプログラムの開発を進める予定です。

▼インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒株式会社アワーズ 階層ごとに多角的な研修プログラムの構築と実施により、「3つのSmile」を促進

まとめ:若手社員研修のテーマを効果的に選び、組織力を強化しよう

若手社員研修は、企業が持続的に成長し、競争力を高めるための重要な取り組みです。多くの企業が内容のマンネリ化やテーマ選定に悩みます。

テーマ選びにおいて重要なポイントは、以下の通りです。

|

何のための若手社員研修なのか、その研修を通してどのような行動変容をねらいとするのかなど、課題と目的を明確にすることが重要です。また、いきなり奇抜なテーマを選ぶのではなく、まずは豊富な実施経験のあるテーマを選定することが重要です。

具体的には、おすすめのテーマとして、以下20選について紹介しました。

目的 | テーマ |

エンゲージメントの向上 | ①企業理念・ビジョンの理解 |

②自己肯定感の向上 | |

③ジョブエンゲージメントの向上 | |

④期待役割の再確認 | |

離職防止とキャリア開発 | ⑤レジリエンスの向上 |

⑥キャリアデザインの検討 | |

⑦アンコンシャスバイアスの理解 | |

⑧ハラスメントへの理解 | |

職場の活性化 | ⑨コミュニケーションの向上 |

⑩OJTトレーナー研修 | |

⑪リーダーシップの啓発 | |

⑫組織変革への適応力向上 | |

ビジネススキルの習得 | ⑬ロジカルシンキング |

⑭タイムマネジメント | |

⑮ファシリテーション | |

⑯AI・デジタルリテラシーの向上 | |

新しい価値を創造する | ⑰クリティカルシンキング |

⑱デザイン思考ワークショップ | |

⑲異業種交流 | |

⑳創造性の開発 |

これらを、目的に応じて選び、実施すると良いでしょう。

そして、ご紹介してきたような若手社員研修のテーマは、多くの場合社内トレーナーでの実施が可能です。特に、若手社員の教育においては、企業理解や継続的なフォローアップが必要であることから、社内トレーナーでの実施が効果的です。

最後に、若手社員研修のテーマをその時々の組織状況に合わせて選定することにより、若手社員の定着と育成が効果的なものとなり、貴社の組織全体が活性化されるでしょう。

LDcubeは、社内研修の内製化をサポートするライセンスプログラムを提供しており、研修のデジタル化や社員の学びを支える環境づくりに注力しています。

無料のデモ体験会も実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼参考資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから