管理職の勉強は何をどう学ぶと効果的?内容や方法を解説!

管理職が絶えず勉強し成長することは、組織の成長や事業推進にとって欠かせない重要な要素です。本記事では、マネジャーに必要な知識・スキルについて勉強する際の内容や手段を紹介しながら、現場での行動・実践につなげるポイントを紹介します。

新たに管理職としてのキャリアをスタートさせた皆さまは、「自分はまだまだ実力が不足している」と思っている方も多いのではないでしょうか?これは、多くの管理職が通る道です。

管理職としての成功には、知識の拡充と実践的なスキルの習得が不可欠です。しかし、どのように学び、何を実践に移すべきか悩むところではないでしょうか。

管理職に必要な知識やスキルを勉強する際には、さまざまな内容や方法などの選択肢があります。これらを自身の現状や状況と照らし合わせながら、優先順位を付け、適切に選択することが重要です。

しかし、最も重要なことは、勉強した内容を「実践に生かす」ことです。自身の行動を変え、現場で実践しないことには、「勉強」の意味がありません。そして、実践に生かすためには、信頼できて高品質な学習コンテンツが必要です。さらに、管理職一人一人の状況に合った学習コンテンツを選択することが重要です。

管理職が絶えず勉強し成長することは、組織の成長や事業推進にとって欠かせない重要な要素です。本記事では、管理職が勉強する際の内容や手段を紹介しながら、現場での行動・実践につなげるポイントを紹介します。

管理職のみなさまは、ぜひ本記事をお読みいただき、自身の勉強に生かしてください。

また、管理職の人材育成を検討されている、企業の人事・人材育成担当者さまも、ぜひ最後までご覧いただき、管理職の人材育成のヒントとしてお役立てください。

▼ビジネスパーソンの自己啓発・勉強については、以下でまとめています。

▼管理職の育成については、以下でまとめています。

▼管理職研修については、以下資料もぜひダウンロードしてください。

目次[非表示]

- 1.管理職の勉強は実践につなげることが重要!

- 1.1.勉強することが自信につながる

- 1.2.勉強した内容を実践する

- 1.3.実践してみて、振り返る

- 1.4.うまくいったことは自信につなげ、また勉強する

- 2.管理職が勉強すべき内容9選

- 2.1.業務のマネジメント

- 2.2.人のマネジメント

- 2.3.変化のマネジメント

- 2.4.コンプライアンス

- 2.5.ダイバーシティマネジメント

- 2.6.労務マネジメント

- 2.7.人事評価

- 2.8.1on1ミーティング

- 2.9.財務会計

- 3.管理職が勉強するための方法

- 3.1.専門書やビジネス書などの書籍から学ぶ(読書)

- 3.2.eラーニングやオンライン講座の利用

- 3.3.セミナーやワークショップ・研修への参加

- 3.4.メンターから指導を得る

- 3.5.ネットワーキングイベントへの参加

- 4.管理職の勉強に使える学習リソース

- 5.管理職の勉強におすすめのeラーニングコース

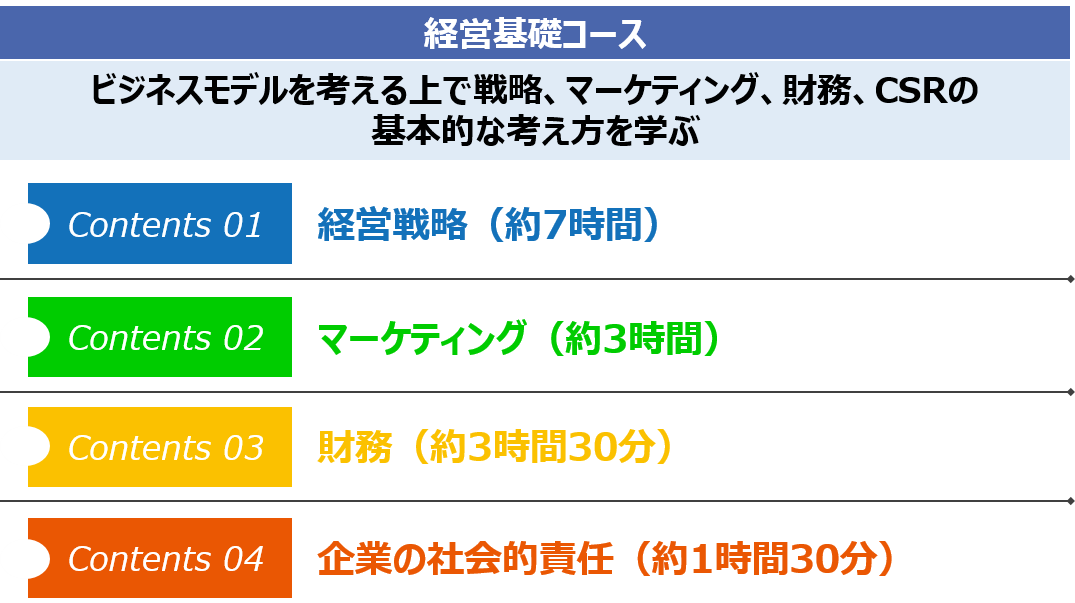

- 5.1.経営基礎コース:

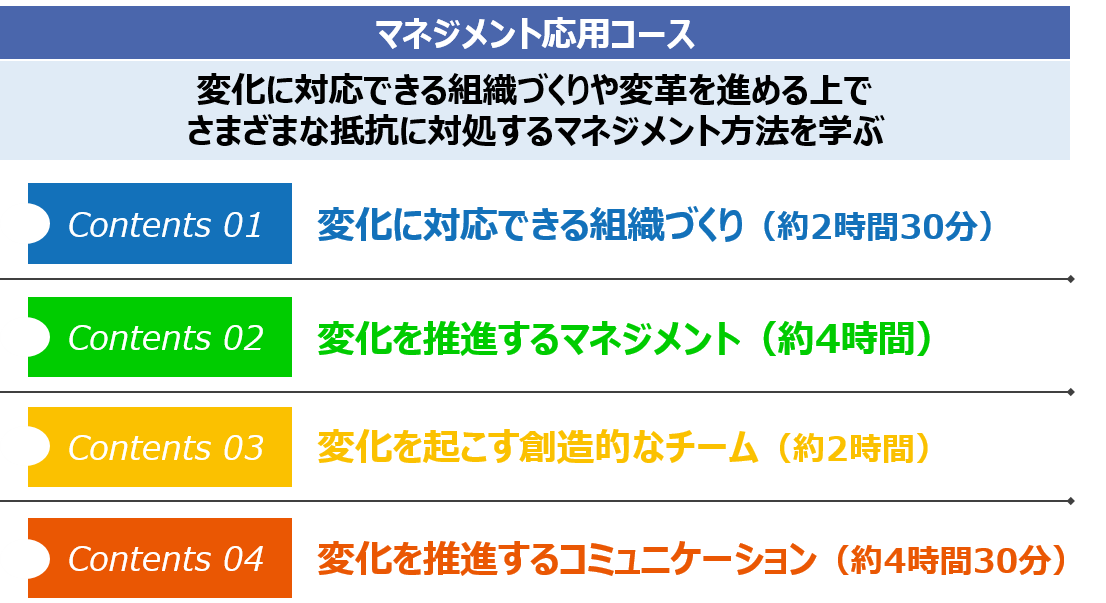

- 5.2.マネジメント応用コース:

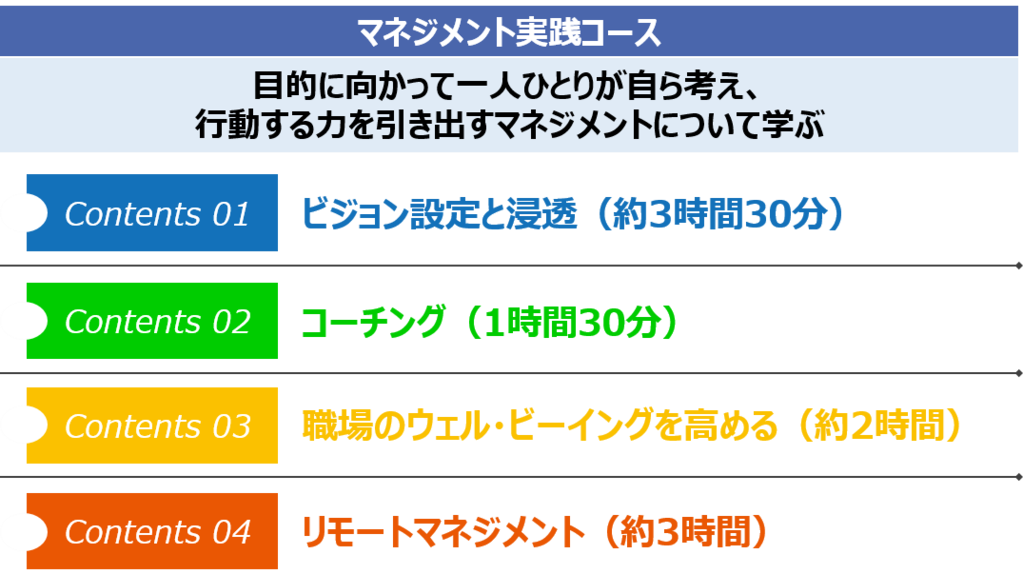

- 5.3.マネジメント実践コース:

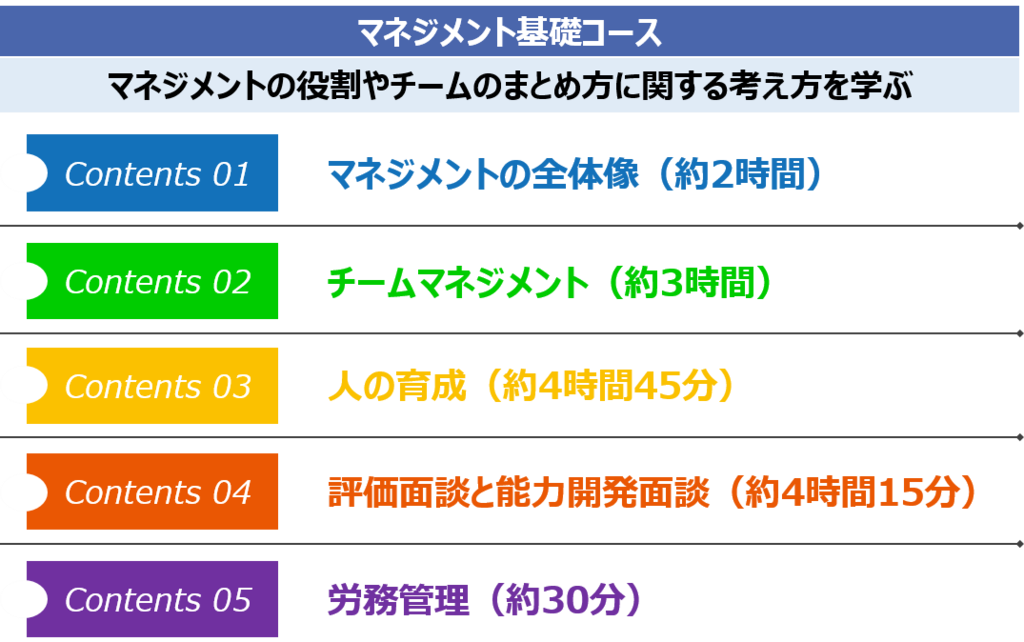

- 5.4.マネジメント基礎コース:

- 6.まとめ

管理職の勉強は実践につなげることが重要!

新たに管理職に就任したばかりの方にとって、日々の業務は未知のチャレンジの連続です。管理職として求められるスキルは多岐にわたり、そのプレッシャーを前にして不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そのような状況で欠かせないのが「勉強」です。ここでは、管理職として必要な知識をどのように学び、それを具体的な業務にどのように生かすかを解説します。

勉強することが自信につながる

まず、勉強とは単なる知識の習得ではなく、自信を培う大切なプロセスです。新しい知識を得ることで、これまで不安だった場面でも冷静に判断を下せるようになります。

マネジメントやリーダーシップに関する理論を学ぶことで、日々の業務の見え方が変わるでしょう。例えば、リーダーシップの本質を理解することで、部下への接し方や、動機を与える方法がより明確になります。

そのため、勉強を通して得た知識が、自信という形で実績となり、長期的な成長につながります。

勉強した内容を実践する

学んだことを実際の業務にどう適用するかも重要です。勉強した内容は、意識して実践することで初めて価値あるものとなります。

一読しただけでは見えない、実際の場面での効果や問題点が明らかになります。例えば「1on1ミーティング」の重要性を学んだら、実際に部下と定期的にミーティングを設定し、彼らの声に耳を傾ける機会を増やしてみてください。

そうすることで、理論が現場でどのように生かされるのか、具体的に実感できます。

実践してみて、振り返る

しかし、実践だけでは学びは完全ではありません。実行後には必ず振り返りを行いましょう。何がうまくいったのか、何が課題として残ったのかを整理することで、次回に生かすことができます。

例えば、部下とのコミュニケーションを改善しようとした場合、その結果を定期的に見直し、フィードバックをもらうことで、さらに効果的な方法を模索できるでしょう。

この振り返りのサイクルが、自己成長を促進し、チームの生産性向上にも寄与します。

うまくいったことは自信につなげ、また勉強する

最後に、成功体験を自信に変えることも忘れないでください。うまくいった経験は、あなたの管理職としての自信を深め、次に新たな学びを続ける原動力となります。

成功体験を振り返り、次はどの分野の知識を深めるかを考えることで、学ぶ意欲を持ち続けることができます。

こうした学習サイクルを繰り返すことで、管理職としてのスキルが自然と磨かれていき、結果的に組織全体のパフォーマンス向上へとつながります。

このように、日々の勉強をいかに実務に生かし続けるかが、管理職としての成長を加速させる鍵です。そしてそれは、管理職としての成功をもたらすだけでなく、組織全体にポジティブな影響を与えることでしょう。

管理職が勉強すべき内容9選

管理職として成長するためには、幅広い知識とスキルを身に付けることが求められます。ここでは、特に重要とされる9つの分野について詳しく解説します。

これらの知識は、管理職の実務に直結するだけでなく、組織のパフォーマンス全体を向上させる基盤となるでしょう。

業務のマネジメント

業務のマネジメントは、目標設定、業務の配分、進捗管理など、日々の事業活動を円滑に進めるための基礎です。管理職として、このスキルを習得することで、プロジェクトの円滑な遂行が可能になります。

効率的な業務分配は、チーム全体の生産性を高めるためにも重要です。タスクの優先順位を見極め、適材適所でメンバーを配置する能力を磨くことで、組織全体の効率化を達成できます。

人のマネジメント

人のマネジメントは、部下を動機付け、育成し、彼らの能力を最大限に引き出すアプローチです。管理職には、部下一人一人の強みを認識し、それを生かすリーダーシップが求められます。

チームメンバーとの信頼関係の構築に加え、フィードバックのスキルも必要不可欠です。コミュニケーション力を高めることで、部下が積極的に意見を言い合う風土が育まれ、長期的にはチーム全体のパフォーマンス向上につながります。

変化のマネジメント

変化のマネジメントは、外部環境の変動や市場のトレンド、そして企業の戦略的変更を視野に入れ、適応していく能力です。変わりゆく市場環境に迅速に対応し、戦略を再構築するスキルが必要とされます。

新しい取り組みを決定し、チームを先導する際には、情報収集と分析能力が重要です。例えば、新しい試みに取り組む際には、リスクを評価しながらチャンスを最大限に活用する姿勢が求められます。

変化を前向きに捉え、組織全体を新たな方向へと導くことができるリーダーシップが、管理職には求められています。

▼管理職研修でマネジメントを扱う際には、以下も参考になります。

⇒管理職研修でマネジメント向上のポイントを解説!

コンプライアンス

コンプライアンスは、企業の社会的責任を果たしつつ、法令や規則を遵守するための基礎です。この分野の知識は、企業活動の信頼性を保ち、リスクを回避するためにも重要です。

また、昨今はハラスメントに対する正しい認識を持ち、適切に部下や同僚と関わることも重要です。管理職は、これらの勉強を欠かさずに、日々の業務にあたることが求められます。

▼コンプライアンスの勉強会については以下で詳しく解説しています。

⇒コンプライアンス勉強会の進め方とは?目的や主要テーマ・内容・実施のコツを解説

ダイバーシティマネジメント

ダイバーシティマネジメントは、多様な価値観やバックグラウンドを持つ社員が協力し合える環境を築くためのスキルです。これにより、創造的なアイデアを生み出しやすい組織を作り出すことができます。

異文化理解やジェンダーバランスの推進は、管理職の責務として重要視されています。多様性を尊重し、異なる視点を積極的に取り入れることで、組織全体の革新性が向上します。

▼ダイバーシティ&インクルージョンについては、以下で詳しく解説しています。

⇒ダイバーシティ&インクルージョンとは?意味や違い・取り組み事例

労務マネジメント

労務マネジメントは、労働法規を遵守し、社員の労働環境を整えるために必要な知識です。管理職は、適切な労働条件を確保し、働きやすい環境を提供する責任があります。

社内の労働トラブルを未然に防ぐためにも、労務に関する知識は欠かせません。管理職として、メンバーの健康や福利厚生にも目を向け、組織全体の働きやすさを改善しましょう。

人事評価

人事評価は、社員の成果や成長を適切に評価するための基盤となります。管理職として、公正な評価を行うことで、社員のモチベーションを高め、組織の一体感を確立することができます。

評価基準の透明性を保ちつつ、具体的なフィードバックを行うことで、メンバーの成長を後押しします。

▼人事評価制度の周知については、以下の記事も参考になります。

⇒人事・評価制度の社員向け説明会にはeラーニング・LMSの活用が効果的!ポイントを解説

1on1ミーティング

1on1ミーティングは、部下一人一人との密接なコミュニケーションを図る重要な機会です。個々の悩みや目標に対して、直接的なサポートを行える場として機能します。

定期的で有意義なミーティングの実施は、部下からの信頼と業務遂行の向上につながります。時にはフィードバックの場として活用することもできます。

財務会計

財務会計は、企業の健全な経営基盤を理解し、維持するために不可欠な知識です。予算管理や資金調達、財務諸表の読み解きは、管理職としての重要なスキルです。

これにより、経営上の意思決定に役立て、組織の持続的な成長をサポートします。財務知識を活用して、より戦略的な経営判断が可能になります。

▼経営数字の勉強については、以下も併せてご覧ください。

⇒経営数字の効果的な勉強法とは?会社の生きた数字を学ぶコツを解説!

これらの分野をしっかりと学び、実践に生かすことで、管理職としての役割を十分に果たすことができるようになるでしょう。

それぞれのスキルを体系的に身に付け、日常の業務に生かすことで、組織の一翼を担う存在として成長していくことが期待されます。

管理職が勉強するための方法

ここでは、管理職が効果的に勉強を進めるための具体的な方法について解説します。それぞれの方法を組み合わせることで、さらに実践的な学びが可能となります。

専門書やビジネス書などの書籍から学ぶ(読書)

書籍から学ぶというのは、古典的ながらも強力な学習手段です。専門書やビジネス書から得られる知識は深く、体系的に構成されているため、基礎的な概念から最新の理論までをしっかりと学ぶことができます。

特に、著名な経営者や研究者が執筆する本は、現実のビジネスシーンでの具体例を交えて理論を構築しているため、より実践的な学びを得られるでしょう。

忙しい管理職でも、通勤時間を利用した読書や、電子書籍での学習を取り入れることで、効率的に知識を吸収することが可能です。

▼管理職が本で勉強する際には、以下の記事も参考にしてください。

⇒【2025年】本で学ぶ管理職|必読20冊をテーマ別に厳選!

eラーニングやオンライン講座の利用

近年では、インターネットを利用したeラーニングやオンライン講座が充実しており、管理職にとっても手軽にアクセスできる学習手段となっています。

これらは時間や場所に制約されずに学べるため、忙しいスケジュールの中でも自分のペースで進めることが可能です。動画形式で視聴できるものが多いので、視覚的に情報を得られる点も魅力的です。

海外発のプラットフォームを利用すれば、グローバルな視点からの学びも期待できるでしょう。

▼個人的にeラーニングで管理職の勉強をする際は、ぜひこちらもご覧ください。

セミナーやワークショップ・研修への参加

セミナー、ワークショップ、研修などの参加は、直接的な対話と指導が得られる貴重な機会です。

これらのイベントでは、専門家の講義を聴くだけでなく、実際のビジネス課題を基にしたグループディスカッションやケーススタディーへの参加を通じて実践力を磨くことができます。

周囲の参加者とのネットワーキングも可能で、互いに知識や視点を共有し合うことで、幅広い知識を得ることができるでしょう。

また、先進的なトピックや最新のビジネストレンドを学べる場でもあるため、即戦力としてのスキル向上にも役立ちます。

メンターから指導を得る

経験豊富なメンターからの指導は、貴重な学習機会を提供してくれます。メンター制度を活用することで、業界の知識やリーダーシップの考え方など、現場で働く中で生じた疑問に直接答えを得ることができます。

メンターは自身の経験を基に、実践的なアドバイスを行ってくれるため、特にリアルタイムでの課題解決に役立ちます。

さらに、メンターとの信頼関係を構築すれば、長期的なキャリアプランの形成や重要な意思決定時の相談相手としても貴重な存在となるでしょう。

ネットワーキングイベントへの参加

ネットワーキングイベントは、同じ立場の管理職や異業種のプロフェッショナルと交流を深める機会として最適です。

これらのイベントでは、最新の業界トレンドや他の企業が直面する課題についての情報交換が行われることが多く、新しい知見が得られるチャンスが豊富です。

対話を通じて、異なる視点やアプローチを学ぶことができ、自分のスキルの幅を広げることができます。

さらには、共通の関心を持つ企業や個人との関係構築を通じて、ビジネスチャンスの発掘やコラボレーションの可能性を探ることもできるでしょう。

これらの学習方法を取り入れることで、管理職として必要なスキルを効率的に身に付け、組織の成長をリードする力を育むことができるでしょう。

自分に合った学びのスタイルを見つけ、継続的な自己成長を目指していきましょう。

管理職の勉強に使える学習リソース

管理職の勉強を効果的なものにするためには、質の高い学習リソースの活用が重要です。ここでは、管理職の勉強に役立つ具体的な学習リソースをご紹介します。

CrossKnowledgeのeラーニング

CrossKnowledgeは、グローバルで活用されている総合的なeラーニングプラットフォームです。豊富なコンテンツライブラリを持ち、リーダーシップ、マネジメント、AIリーダーシップなど幅広い分野にわたる高品質な学習コンテンツを提供しています。

多言語対応により、国際的な組織でも統一された品質の研修を実施できます。また、世界中の大手企業での豊富な導入実績があり、実証された効果的な学習手法を活用できる点も大きな特徴です。

■パッケージコース

パッケージコースは、即座に導入可能なeラーニングパッケージとして設計されており、企業の導入コストと時間を大幅に削減できます。

新人研修、管理職研修、リーダーシップ研修など、さまざまな職種や階層に応じたコースが用意されており、組織のニーズに合わせてカスタマイズも可能です。

標準化されたカリキュラムにより、全社的に統一された品質の教育を提供できるため、大規模組織での活用に特に適しています。導入から運用開始までの期間が短く、迅速な人材育成の実現が可能です。

■MBA教授のマイクロラーニング

MBA教授によるマイクロラーニングは、短時間で実践的なビジネススキルを習得できる学習リソースです。1回3~5分程度の短いセッションで構成されており、忙しいビジネスパーソンでも隙間時間を活用して継続的に学習できます。

実際のビジネス現場で活用できる具体的なノウハウや最新のビジネストレンドを学べるため、即戦力となるスキルの習得が期待できます。継続的な学習習慣の形成にも効果的で、中長期的な人材育成戦略の一環として活用できます。

パーソナライズ学習を実現するLMS

パーソナライズ学習を実現するLMSは、個人の学習特性や進度に応じて最適化された学習体験を提供します。パーソナルサーベイを活用した学習推奨機能により、受講者一人一人に最適な学習コンテンツを自動的に提案できます。

詳細な学習分析とレポート機能により、個人レベルから組織レベルまでの学習状況を可視化し、データに基づいた人材育成戦略の策定が可能です。組織全体の学習管理を効率化しながら、個人の成長を最大化する環境を構築できます。

■パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)

【これまでの課題】

eラーニングを「必修」にしなければ学習しない

流し見で「完了」することが目的になってしまっている

業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など

⇒【CK-Connectによるパーソナライズ学習を導入】

【受講率100%を実現】

「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現

診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講

1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)

今回のポイント |

|

【お客さまの声】

管理職の勉強におすすめのeラーニングコース

管理職研修には、管理職のマネジメント能力向上に特化してパッケージ化されたeラーニングコースがおすすめです。

ここでは、これまで紹介してきた観点を踏まえながら、管理職向けにパッケージ化したおすすめeラーニングコースを4つ紹介します。

上級管理職におすすめのコース・・・「経営基礎コース」「マネジメント応用コース」

中級管理職におすすめのコース・・・「マネジメント実践コース」

初級管理職におすすめのコース・・・「マネジメント基礎コース」

経営基礎コース:

学習時間 :約15時間

【経営基礎コース:受講者の声】

今後のマネジメントや組織運営および会社経営に関して自身が意識していく必要がある知識を学ぶことができた。

マネジメント応用コース:

学習時間 :約12時間

【マネジメント応用コース:受講者の声】

マネジメント実践コース:

学習時間 :約10時間

【マネジメント実践コース:受講者の声】

マネジメント基礎コース:

学習時間 :約14時間30分

【マネジメント基礎コース:受講者の声】

▼管理職向けeラーニングコースパッケージのご利用については、無料デモIDの発行なども行っています。下記よりお問い合わせください。

⇒eラーニングコースパッケージのお問い合わせはこちらから。

まとめ

ここまで、管理職の勉強は何をどう学ぶと効果的?内容や方法を解説!について紹介してきました。

管理職としての新たなキャリアを歩み始める際に、多くの人が「自分はまだまだ実力が不足している」と感じるものです。しかし、これは誰しもが通る道であり、知識の拡充と実践的スキルの習得が成功には欠かせません。

重要なのは、何を学び、どのように実践に移すかという部分であり、管理職は自分の状況に応じて適切な勉強内容と方法を選び、実践に役立てる必要があります。

具体的には、新しく得た知識が自信につながる過程を経て、実際の業務に生かし、そこでの経験を振り返ることが大切です。成功体験を自信に変え、次の学びへとつなげるサイクルが、管理職としての成長を促進し、結果として組織全体にもポジティブな影響を与えます。

さらに、管理職が勉強するべき内容として、業務や人のマネジメント、変化に対応するマネジメントなど、特に重要な9つの分野を紹介しました。これらが実務にどう直結し、組織のパフォーマンスを向上させるかが重要です。

また、効果的な学びの手段についても紹介しました。読書やeラーニング、セミナー参加など、多様な学習方法があり、それぞれに特徴やメリットがあります。これらをうまく組み合わせることで、管理職は自分に最適なスタイルを確立し、能力を高めることが可能です。

特にCrossKnowledgeのような高品質なコンテンツを提供するeラーニングを活用すれば、より充実した管理職の勉強が実現できるでしょう。今日から一歩踏み出して、あなたの可能性を最大限に広げる自己啓発の旅を始めてみませんか。

LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ているビジネススキルを学ぶための学習コンテンツを提供しています。また、CrossKnowledgeの提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習のあり方を変える可能性を秘めています。

法人で導入を検討される際には、無料のデモ体験会なども実施できますので、お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちら

▼関連記事はこちら