女性管理職研修とは?5つの要素と成功のために取り組むこと

「女性管理職研修はどのように実施すればよいのだろう?」

「女性社員向けの管理職研修に盛り込むべき内容は?」

女性管理職比率向上のための施策として女性管理職研修を実施することになったものの、一般的な管理職研修とどこが異なるのかわからず、具体的な準備を進められずにいることに悩んでいませんか?

女性管理職研修に欠かせない要素は、次の5つです。

|

上記の5つの要素が女性管理職研修に不可欠な理由は、女性社員が管理職に就くことを意識的あるいは無意識的に避ける原因の解消に必要だからです。

とはいえ、いくら女性管理職研修に工夫を凝らし充実させたところで、現場において理不尽な逆風や、努力ではどうにもならない種類の壁にばかり直面するのでは、女性管理職は実力を発揮できないでしょう。

さらに言えば、管理職になったばかりに苦しむこととなった先輩の姿を目の当たりにして、自分も後に続こうと考える女性社員はいないはずです。

女性管理職の登用増加につなげるためには、女性社員が実際に管理職となったときに身を置くことになる職場の環境整備も研修と並行して進めることが重要です。

そこで本記事では、下記について解説していきます。

本記事を読むとわかること |

|

実際の事例も紹介していますので、管理職登用を考えている女性社員たちにどういった教育を施せばよいのかわかならいという方も、本記事をお読みいただければ研修イメージが固まるはずです。

また、女性管理職研修の意義や必要性の解説も交えているため、女性社員だけを対象とする研修は逆差別になりはしないかと危惧する方も、必要なポジティブ・アクションなのだと納得されることでしょう。

【ポジティブ・アクションとは】 社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対し、実質的な機会均等を実現するために一定の範囲内で講じる暫定的な措置(不利益を被っている者にだけ特別な機会を提供する等)のこと。 女性管理職研修に関して言えば、制度自体は公平でも、現実にはさまざまな要因で女性が不利な立場に置かれている以上、個々の企業が自主的に格差解消に取り組む必要があるといえる。 女性の参画を拡大する効果的な施策の一つとして、女子差別撤廃条約や男女共同参画社会基本法でもポジティブ・アクションを推進すべき旨が規定されている。 |

ぜひ本記事を最後までお読みいただき、女性管理職研修についての疑問点を明らかにし、実施に向けて動き出せる状態にまで持っていくのにお役立てください

▼ 管理職研修についてはテーマに合わせて詳しく解説しています。

▼関連資料は下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.女性管理職研修でカバーすべき5つの要素

- 1.1.要素1|「管理職になった自分」の具体的なイメージ

- 1.2.要素2|リーダー像に対する固定観念の解消

- 1.3.要素3|経験不足に起因する不安の軽減・払拭

- 1.4.要素4|家事・育児などの負担が女性に偏りがちな現実を踏まえた講義内容

- 1.5.要素5|得難い「同志」と出会える場

- 2.女性管理職研修の取り組み事例3つ

- 2.1.事例1:フジッコ株式会社|女性管理職比率が3.4%→7.9%にアップ

- 2.2.事例2:広島県の食品製造小売業|7年間で女性監督職が14名に倍増

- 2.3.事例3:みずほフィナンシャルグループ|12年間で女性管理職比率が3〜4%上昇

- 3.女性管理職研修の代表的な形式

- 4.女性管理職研修はブレンデッド・ラーニングがおすすめ

- 5.女性管理職研修と並行して実施する必要がある5つのこと

- 5.1.全社的な意識改革の推進

- 5.2.働き方改革の推進

- 5.3.人事評価制度の見直し

- 5.4.女性管理職のサポート体制の整備

- 5.5.管理職登用を見据えた女性の戦略的配置

- 6.まとめ

女性管理職研修でカバーすべき5つの要素

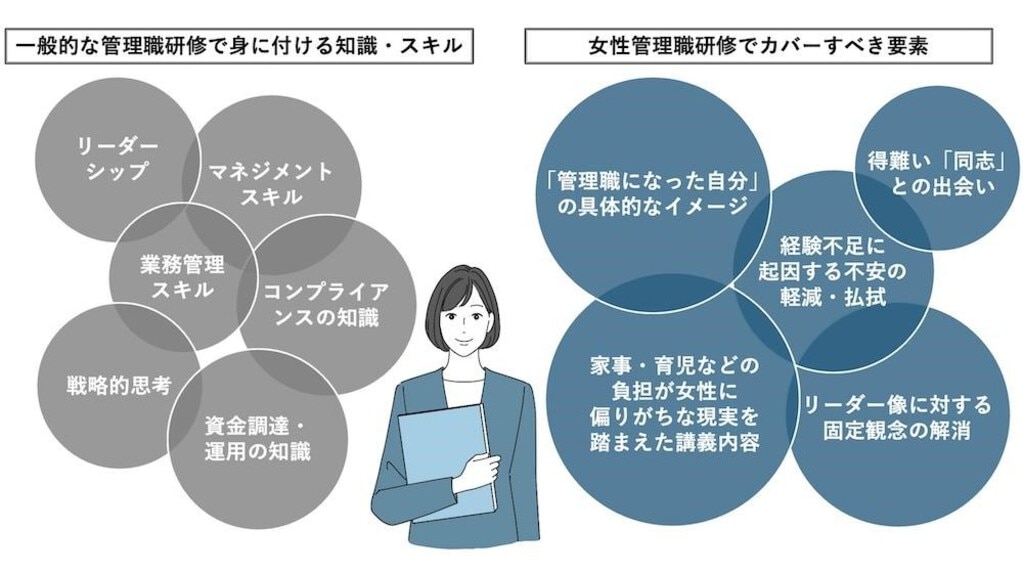

男性社員であろうと女性社員であろうと管理職は管理職です。男女問わず管理職に就く人に求められるスキルがあります。

その一方で、特に女性社員に求められるマインドや、主に女性管理職が必要とする種類のサポートがあるのも事実です。

そのため、男女問わず管理職に求められる知識やスキルを学ぶための研修に加え、そうした「女性管理職に必要な内容」を扱う女性社員特化型研修も必要で、それこそが女性管理職研修の目的といえます。

そんな女性管理職研修の核心といえる「女性管理職研修でカバーすべき要素」には、次の5つが挙げられます。

|

女性社員のみを対象とした学びの場を設けたところで、これらの要素を十分にカバーできていなければ、女性管理職の抱える悩みの解消にはつながりません。

悩みが解消されなければ管理職を目指す女性社員は増えず、企業の掲げる目標は達成されませんので、そうした事態を避けるために上記の5つの要素について以下で確認しておきましょう。

要素1|「管理職になった自分」の具体的なイメージ

女性管理職研修では、研修終了後に参加者が「管理職になった自分」の具体的なイメージを持てるようになっていることが大切です。

管理職候補者たちが「管理職になった自分」の仕事や日常がどんな感じになるのかをイメージできなければ、未知の部分が多過ぎる管理職という立場に不安しか抱けず、挑戦する覚悟を決められないからです。

男性管理職が在籍しないという企業は滅多にありませんが、女性管理職はいないか、いてもごく少数というケースがまだまだ多いというのが日本企業の実情です。

だからこそ、先例がない、手本となる先輩が見当たらないという環境でも、自身が管理職に就いた場合の職務や日常をリアルに想像できるようにすることは、女性管理職研修の大きな役割の一つなのです。

女性管理職研修では、参加者自身のキャリアや強みの棚卸しを行い、どんな管理職になりたいかや、管理職になった自分の具体的なイメージを考えていきます。

具体的には、たとえば次のような手順で行うとよいでしょう。

|

女性管理職研修は、目指すべきゴールを見出すとともに、そこに到達するだけの力が自らに備わっているという確信を参加者が持てる場である必要があります。

しっかりと自分の棚卸しや強みを見出していきましょう。

要素2|リーダー像に対する固定観念の解消

女性管理職研修では、リーダーというものに対し参加者たちが持っている固定観念を解消することが大切です。

固定観念には、たとえば次に挙げるようなものがあります。

|

そのようなステレオタイプ、いわゆる「think-leader-think-male(マネジャーといえば男性)」現象は、多くの社会人の無意識下に影響を及ぼし続けています。

そうした影響は男性社員にも無縁ではありませんが、女性管理職というものにまだまだ特別感がある以上、女性社員により大きなプレッシャーを与えていると考えられます。

固定観念を解消するには、女性管理職のロールモデルを紹介するのがおすすめです。

やり甲斐だけでなく、悩みや課題にどう対処したかという話まで当人から聞けると、参加者はよりリアルなイメージを持てますので、動画や資料での紹介よりも本人に登場してもらうのがおすすめです。

社内で適当なロールモデルを見つけられない場合、そうしたロールモデルに直接会えるような外部研修への派遣も検討してみましょう。

ロールモデルが講師本人であっても構いませんし、ロールモデルを囲んでの質問会という形式もよいです。いずれも参加者にとって大変有益な機会となるでしょう。

【あまりに華々し過ぎるロールモデルは逆効果の場合もあるので注意!】 ロールモデルの紹介は、管理職就任が視野に入った参加者たちにとり大変有益であるのは前述の通りですが、紹介するロールモデルは誰でもよいわけではありません。 特に気をつけたいのは、あまりにも華々し過ぎる経歴の持ち主であるケースです。 「中学までロンドンで教育を受け、一旦日本帰国後、米ハーバード大学に進学、MBA取得。NYのコンサルティングファームに10年間勤務後、現在は◯◯株式会社の法務部門でマネジャーとして活躍」 登壇したそんなロールモデルの話を聞いて、自身になぞらえることができる参加者はほとんどいないでしょう。 参加者とかけ離れたバックグラウンドのロールモデルが紹介された場合、参考になるどころか、かえって「あの人だから務まるのであって、自分には無理」という気持ちになるものです。 そうした輝かしい経歴の持ち主を紹介すること自体に問題はありませんが、その人以外にもロールモデルを用意しましょう。 参加者たちに近いバックグラウンドのロールモデルが含まれていることが重要です。 |

リーダーシップのあり方は多様であり、自分の強みや特性を生かした独自のリーダーシップの発揮を目指すべきであることを参加者たちに理解してもらい、自信を持ってもらいましょう。

要素3|経験不足に起因する不安の軽減・払拭

女性管理職研修では、管理職に就くことに対する不安を軽減・払拭することが大切です。

男性社員ほど幅広い職務経験を積む機会を与えられてこなかった場合も多い女性社員は、自分に管理職が務まるのか?という不安感を大なり小なり持っており、それが気持ちにブレーキをかけているからです。

事実、女性社員が配置される部署や任される職務内容が慣例的に限定されていることは珍しくありません。

ホットジョブ(評価や昇進につながるような難易度の高い仕事)を任される機会に恵まれず、結果として十分な経験を積めなかったと感じている女性管理職は多いです。

【管理職に必要な経験を積む機会に対する見方の男女格差】 日本経済新聞が全国の20〜60代の正社員の男女(1,082人)に実施したアンケートによれば、

という管理職登用につながる3つの機会が男女平等に与えられていると考える人の割合は、男性が約40%である一方、女性は約25%に過ぎず、男性が女性ほど不平等と思っていない現状が浮かび上がります。 あくまでも「そう考えている」というアンケート結果ではありますが、少なくとも女性管理職候補の不安感や自信のなさの理由を示唆するものであるといえます。 |

そのため、女性管理職研修では、自信を持てない女性管理職候補たちに、自身に不足していると感じる知識やスキルがあるなら会社側が全力でサポートすると明確に伝え、一歩踏み出す勇気を持ってもらう機会とする必要があります。

例えば、女性管理職研修では、管理職に求められる意思決定力を強化するためのワークショップなどを行うことが有効です。

また、経営シミュレーションなどを通じて、リスク評価や長期的視点に基づく意思決定の訓練を行えば、将来的に組織のパフォーマンスに寄与する判断をできるようにする上で役立ちます。

さまざまな方法で、意思決定の経験を積ませる機会を提供することが大切です。

▼意思決定力を磨く「経営シミュレーション」について知りたい方は、ぜひ下記記事をご確認ください。

⇒経営シミュレーションとは?人材育成の新手法・研修について解説

▼Biz-Ex資料ダウンロードはこちらから

要素4|家事・育児などの負担が女性に偏りがちな現実を踏まえた講義内容

女性管理職研修での講義内容は、家事や育児の負担が女性に偏りがちな現実を踏まえたものとすることが大切です。

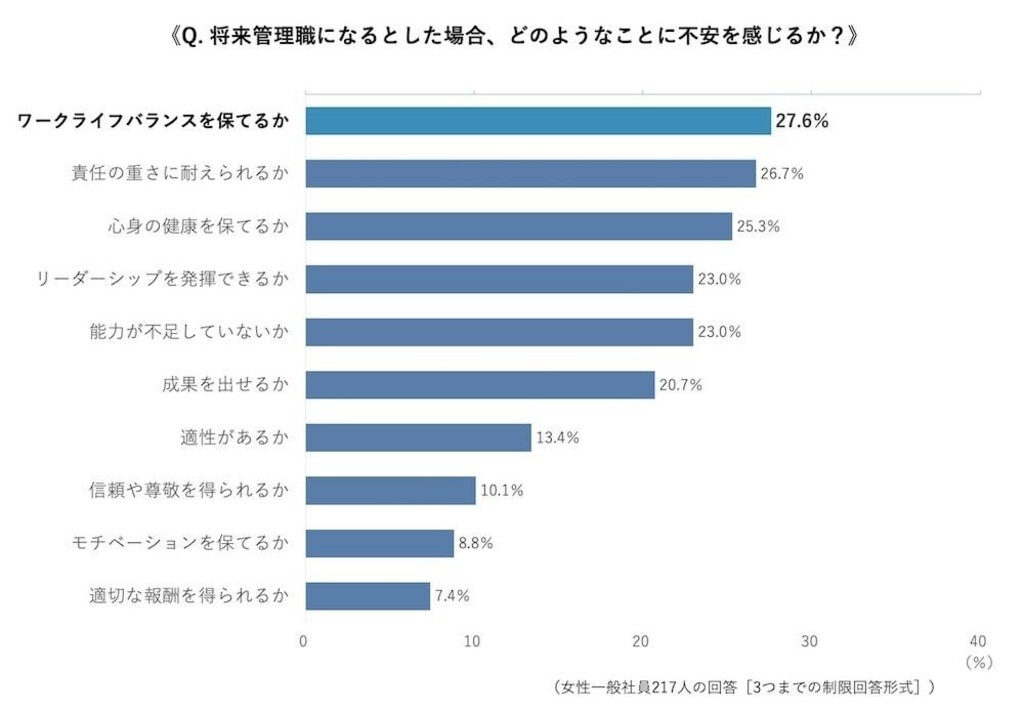

経験や実力といった職務自体に関連することを除けば、管理職候補の女性社員がもっとも憂慮しているのは、多くの場合、ワークライフバランスだからです。

事実、全国の従業員数500人以上の企業に勤める社員1,066人(20歳以上の一般社員500人および管理職以上566人)を対象に行われた社員意識調査によれば、管理職になるとした場合の女性の不安 1位は「ワーク・ライフ・バランスを保てるか」でした。

[参考]ビジネスコーチ株式会社が2023年に実施した昇進・昇格に関する社員意識調査に基づき筆者作成

ワークライフバランスは誰にとっても大きな関心事項ですが、特に家庭を持つ女性社員の場合は家事・育児と仕事の両立が前提となるだけに、管理職就任の実現可能性に関わってくる深刻な問題といえます。

妻や母親である女性社員が家事・育児を主に担うケースが多い実態に正面から向き合い、現実的な解を一緒に探していくという会社側の姿勢を講義の中で示す必要があるのです。

具体的には、女性管理職研修では、ワークライフバランスの問題にどう対応していくかの視点での講義や話し合いを行います。

女性管理職候補を対象とした研修の場合 | 現女性管理職を対象とした研修の場合 |

|

|

特に、実際に現在進行形で壁にぶつかっていることも少なくないであろう現女性管理職が対象の場合、「他の人たちはどう乗り切っているのか?」という生の情報が役立つでしょう。

要素5|得難い「同志」と出会える場

女性管理職研修は、同じような立場で似たような悩みを持つ女性社員が集まる場であるともいえ、重要な要素の一つです。

仲間がいれば、少数派であることの多い女性管理職が直面することになる数々の試練に、孤軍奮闘するよりもはるかに前向きに立ち向かえるからです。

何事であれ「同志」がいれば心強いですし、自分ひとりでは乗り越えられない壁も乗り越えられるものです。

男性管理職に比較して圧倒的に前例が少ないからこそ、連帯感が大きな力となります。

女性管理職研修には、参加者たちに「一人ではない」と実感できる機会を提供する側面があるのです。

【外部研修への参加も検討の価値あり】 社内研修だけでなく、外部研修への参加もおおいに有効です。 なぜなら、社外にも目を向ければ同じ立場の人は数多くおり、会社という枠を越えて情報交換できるようなネットワークを構築することで、社内では得られない学びや機会を得られるからです。 複数の企業から参加者が集まる外部研修の場は、女性管理職やその候補者にとって多様なロールモデルやさまざまな考え方に触れ、刺激を受ける貴重な機会となるはずです。 |

女性管理職研修の取り組み事例3つ

ここまでお読みいただき、女性管理職研修のイメージをなんとなく掴んでいただけたかと思います。

本章では、そのイメージをさらに具体化するために、各社で実際に行われている女性管理職研修および並行して実施されている取組の事例を3つ(下記)ご紹介します。

|

実例ですので、企業としての方向性やバックグラウンドが類似していれば、そのまま真似ることも可能です。

女性管理職研修の実施に役立てるために、ぜひご参考になさってください。

事例1:フジッコ株式会社|女性管理職比率が3.4%→7.9%にアップ

抱えていた課題 | 同社商品の購買層は大部分を女性が占めるにもかかわらず、意思決定に関わる立場に女性がほとんどいなかった。(2017 年時点で管理職に占める女性の比率は3.4%) |

実施した研修・取組 | ・女性リーダー研修でのロールモデル紹介 |

取組の成果 | 2017 年に 3.4%であった女性管理職比率が年々増加。 2022年には 7.9%(単体)に。 |

惣菜や昆布製品を中心に食品の製造販売を行っているフジッコ株式会社では、管理職にキャリアアップする女性がほとんどいない状況を変えようと、2017年にダイバーシティ推進室を立ち上げました。

具体的には次のような研修や取組を行っています。

|

以下、詳細です。

【女性リーダー研修でのロールモデル紹介】

管理職一歩手前の女性社員 10 名程度を対象に隔年で実施しているリーダー研修の初日に、ロールモデルの紹介を行っています。

研修への意欲が高まるきっかけになるほか、新たなネットワークの構築にもつながっているそうです。

ロールモデル紹介のポイントは下記の通りです。

|

【メンター制度の導入】

女性管理職が悩みや困りごとを気軽に相談できる相手が少ない現状を改善するために、メンター制度も導入しています。

メンターには、メンティと直接の利害関係がなく、別の部署に所属する先輩社員を選んでいます。特に、他部署の部長クラスの女性社員をメンターとすることで、メンティが何でも相談しやすい関係を築けるようにしています。

同社のメンター制度のポイントは下記の通りです。

|

[参考]厚生労働省「女性社員の活躍を推進するためのメンター制度導入・ロールモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル・事例集」

事例2:広島県の食品製造小売業|7年間で女性監督職が14名に倍増

抱えていた課題 | 女性管理職が少なかったため、社長のメッセージで「ポジティブ・アクション宣言」が発表され、女性の管理職登用が大きな目標として掲げられた |

実施した研修・取組 |

|

取組の成果 | 2003年から2010年までの7年間で女性の監督職が計14名へと倍増。 |

広島県内で食品製造販売を行っているある中小企業では、女性の管理職登用が大きな目標として掲げ、まずは管理職の一歩手前の役職である監督職(係長、主任職)への女性社員の登用に取り組みました。

具体的には次のような学習機会の提供を行っています。

|

以下、詳細です。

【中小企業大学校への通学】

女性社員に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する人材育成機関「中小企業大学校」への通学を奨励し、監督職への登用へとつなげました。

費用は全額会社が負担する形です。

監督職に就いた管理職候補の女性社員については、将来的な管理職への早期登用を目指し、中小企業

大学校の女性リーダー養成講座に参加させています。(毎年1名)

【社外の各種講座の受講】

女性社員に対し、商工会議所の財務管理講座などの受講を奨励し、監督職への登用へとつなげました。

費用は全額会社が負担する形です。

また、ファシリテーション技術等を学びチーム活性化につなげるチームリーダー養成の研修では、参加者のうち半数強を女性社員とすることが、組織の活性化に貢献しています。

[参考]財団法人21世紀職業財団「中堅・中小企業の経営者のための女性社員の戦力化」

事例3:みずほフィナンシャルグループ|12年間で女性管理職比率が3〜4%上昇

抱えていた課題 | 意思決定層における多様性を確保するため、特に「女性」「海外現地採用社員」「キャリア採用者」の登用を重要な戦略テーマとして捉える中、女性管理職比率のさらなる向上が必要だった。 |

実施した研修・取組 |

|

取組の成果 | 2012年度から2023年度までに、女性管理職比率が下記のように向上した。 |

大手金融グループであるみずほフィナンシャルグループでは、意思決定層の多様性確保の一環として、女性管理職比率をさらに向上させるための次のような取組を行っています。

|

以下、詳細です。

【女性社員に対するキャリア形成支援】

ライフステージを踏まえた女性特有の課題へのきめ細かい対応が必要との認識に基づき、女性社員へのキャリア形成支援策「女性向けキャリアサポートプログラム」を実施しています。

同プログラムのキャリアステージ別の内容は下記の通りです。

部長相当職 |

|

課長相当職 |

|

係長相当職以下 |

|

キャリアステージごとに異なる課題に対応できるようになるほか、プログラム全体を通じたスキル向上、意識の変化等により、女性が活躍できるカルチャーが醸成されてきているそうです。

【女性活躍を推進する基盤整備】

女性社員が活躍できる環境を整えるために、仕事を通じて幅広い経験を積めるようにすること、社内のネットワークを強化することに力を入れ、包括的な取組を行っています。

具体的には、部長相当職層向けに、役員メンタリングや女性新任部店長研修を実施。

課長相当職層には、先輩社員の登壇セッションを通じてマネジメントの魅力を知る場を設けています。

[参考]みずほフィナンシャルグループ人的資本レポート2024

女性管理職研修の代表的な形式

女性管理職研修のエッセンスを把握したところで、次に検討しなくてはならないのは、「どういった形式で研修を実施するか」です。

女性管理職研修の代表的な形式としては、次の4種類が挙げられます。

|

それぞれのおおまかな特徴は下表の通りです。

対面集合型研修 | 公開型研修 | スクール型研修 | eラーニング | |

|---|---|---|---|---|

専門性 | ◯ | ○ | ○ | △ |

時間・場所の自由度 | × | × | × | ○ |

参加者同士の交流 | ◯ | ◯ | ◯ | × |

異業種交流 | × | ○ | ○ | × |

カスタマイズ性 | ○ | × | × | △ |

人事部門側の負担 | × | ○ | ○ | ○ |

コスト | × | △ | △ | ◯ |

対象者や受講目的、予算などに応じて最適な形式を選択することになりますが、女性管理職研修におすすめのスタイルがありますので、次章でご紹介します。

女性管理職研修はブレンデッド・ラーニングがおすすめ

研修に複数の形式がある中で、女性管理職研修には下記の2種類を併用する「ブレンデッド・ラーニング」がおすすめです。

|

この2種類のハイブリッドで行うことで、特有の課題に直面しがちな女性管理職が必要とする「同じ立場にいる仲間とのネットワーク構築」の場を設けつつ、効率性と低コストも実現できるからです。

男女問わず管理職に求められる基本的な知識やスキルは、多忙な社員も隙間時間を活用して受講しやすく、コストも抑えられるeラーニングを通じて習得するのが合理的です。

しかし、自分一人だけで学ぶ形となるeラーニングでは、インプットはできても不安の軽減や自信をつけることはできません。そこの部分を集合研修で補うのです。

仲間が集う場としての機能も重要な女性管理職研修ですが、全てを集合型で実施するとなるとコストがかさみ、日程調整なども大変なため、「集合+eラーニング」が最適解といえます。

▼管理職研修へのeラーニングの活用方法について、下記で詳しく解説しています。

⇒管理職研修のeラーニング活用法─選び方~導入後まで完全ガイド

▼ブレンデッドラーニングについては下記で詳しく解説しています。

⇒ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順を解説!

eラーニングは管理職向けのパッケージならさらに効率的 |

eラーニングは、あらゆるジャンルの書籍を多数取り揃えた図書館のようなものですが、管理職研修という観点から言えば、そのうち視聴が必要なコンテンツは特定のものに限られます。 たとえば、多言語対応でグローバルに展開され、各国で高い評価を得ているCrossKnowledgeの場合、「新任管理職パッケージ」と「ベテラン管理職パッケージ」が管理職研修向けサービスとして提供されています。 CrossKnowledgeは、「グローバルトップクラスのリーダーシップトレーニングプロバイダー」の1社に選ばれている実力派ラーニングサービスです。 企業研修関連情報の発信元として信頼されるTraining Industry社が、「企業研修業界において革新的で専門性の高い企業研修を提供していること」を選定基準に選出しているものですので、クオリティの高さは折り紙付き。 有力な選択肢の一つとしてご検討してみてはいかがでしょうか。 |

女性管理職研修と並行して実施する必要がある5つのこと

女性管理職研修実施の目処が立ったとしても、それだけで女性管理職登用につなげられるわけではなく、実際の活躍の舞台となる職場の環境整備も研修と並行して進めておかなくてはなりません。

そもそも研修は女性管理職登用の導入部あるいはごく一部に過ぎず、女性管理職が活躍する舞台である職場こそが本丸だからです。

具体的には、下記の5つを進めていく必要があります。

|

研修を受けてせっかく高まった女性管理職候補のモチベーションも、実際の職場を吹き荒れる逆風が強過ぎれば、萎んでしまうでしょう。

登用された女性管理職がその実力を存分に発揮できる環境を整えるために、上記5つのことについての以下の解説をご参考になさってください。

全社的な意識改革の推進

女性管理職研修の実施と並行して、全社的な意識改革を推進し、組織にはびこる「女性は管理職に向かない」といったアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込みや偏見)を取り除く必要があります。

どれだけ熱意を持って管理職としての職務に向き合うとしても、無意識下でマネジャーとして認めてもらえない状況では、やがて心が折れてしまいかねません。

アンコンシャス・バイアスの厄介なところは、それがアンコンシャス(=無意識)であり、本人は自覚していないという点です。

たとえば、

「保育園に預けている子どもが発熱したので早退させてください」

「配偶者が転勤となったので、帯同するために異動させていただくことはできませんか?」

といったセリフを男性社員が発した場合に「あれ?」と違和感を覚えるとしたら、それこそがアンコンシャス・バイアスです。(上記2つは本来、男女どちらの口から発せられてもおかしくないセリフです)

また、女性社員にホットジョブが任されにくい原因の一つは、「2児の母であるAさんに出張をお願いしたら気の毒だよね」といったアンコンシャス・バイアスに基づく「善意」であるといえるでしょう。

組織全体の意識の変革は、経営層や現場の上司の意識改革が大前提となります。

そういった意味では、上層部を対象とした研修の実施も必要でしょう。

働き方改革の推進

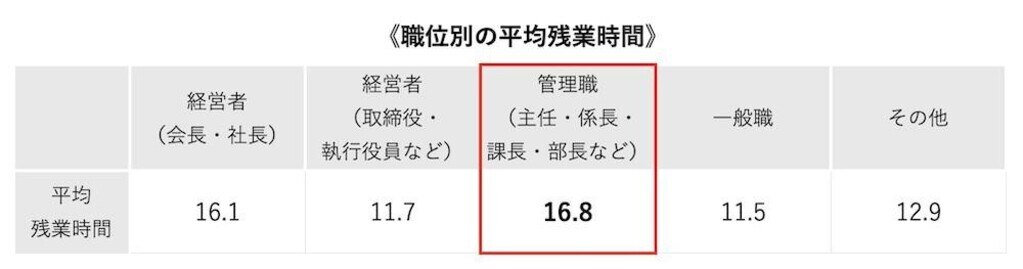

女性管理職研修の実施と並行して、働き方改革を推進する必要があります。

日本の企業文化における長時間労働が、女性の管理職登用を妨げている原因の一つであることは周知の事実だからです。

株式会社リクルートが正社員として働くビジネスパーソン18,022人(20〜50代)を対象に実施した残業時間に関する調査でも、管理職の長時間労働の傾向は明らかです。

[参考]株式会社リクルートが実施した平均残業時間の調査の結果をもとに筆者作成

家事・育児などをメインで担当せざるを得ないという現実が身に染みている女性社員が、長時間労働が常態の管理職のポジションを望まないとしても、何の不思議もありません。

具体的なアクションとしては、たとえば次のようなものが挙げられます。

|

「管理職へのレール」が敷かれていたはずの男性社員の間にすら管理職を敬遠する空気がある今日、これらの施策は結果的に組織全体にとってメリットとなるはずです。

人事評価制度の見直し

女性管理職研修の実施と並行して、必要に応じて人事評価制度の見直しを行います。

勤続年数や労働時間を基準に人事評価がされる場合、産前産後休暇や育児休暇を取得した社員には高い評価がつきづらく、結果として管理職に登用される女性社員が増えないからです。

また、間接的な影響とはなりますが、男性社員が育児休暇の取得をためらうことにもつながり、巡り巡って女性管理職がなお一層生まれにくい土壌となってしまうでしょう。

パーソル総合研究所の実施した女性活躍推進に関する定量調査によれば、次のことが明らかになっています。

「男性育休は、女性育休と比べると、とりにくいと感じられているが、自社で男性育休がとりやすいと感じている女性は、未来展望をポジティブにする効果が見られた。その未来展望のポジティブさが、女性の管理職昇進意向を向上させている」 |

昨今、職務の遂行状況や成果をベースに評価するジョブ型人事制度が広がりつつありますが、同評価制度であれば育児休暇などの影響は軽減されるはずです。

人事評価制度の見直しは、組織のあり方にも関わってくる部分ですので、単に女性社員の活躍推進という観点からだけでなく、理想とする組織像に近づくためというより大きな目標と捉えて検討しましょう。

▼人事評価や施策の改善にLMSを生かす方法場合のポイントについては下記で解説していますので、ご参照ください。

⇒LMSを人事施策の改善に生かすポイント!失敗しない選び方

▼人事制度説明会でのLMS活用については下記で解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

⇒人事・評価制度の社員向け説明会にはeラーニング・LMSの活用が効果的!ポイントを解説

女性管理職のサポート体制の整備

女性管理職研修の実施と並行して、女性管理職をサポートする体制の整備も必要です。

「数少ない女性のマネジャー」として大きなプレッシャーを感じないわけにいかない女性管理職だけに、「全て自分一人で解決しなくては」と気を張り詰める日々では持ちこたえられない恐れがあるからです。

サポート体制もいろいろですが、制度や組織構造に手をつけるといった大掛かりな対応が必ずしも必要なわけではなく、先輩や上司が相談に乗ってくれるという安心感だけでも大きな助けとなるはずです。

何よりも「女性社員に活躍してほしいから、会社側としても全力で支援する」という明確な意思表示、その上でできる限りのサポート体制を整え、女性社員の不安を軽減させましょう。

管理職登用を見据えた女性の戦略的配置

女性管理職研修の実施と並行して、管理職登用を見据えた女性社員の戦略的配置も必要です。

中途採用で即戦力人材を迎え入れるのでない限り、平社員として勤務する中で力を伸ばしてきた女性社員がやがて管理職に昇進するのであり、ある日突然に女性管理職が誕生するわけではないからです。

パーソル総合研究所は、女性活躍推進に関する定量調査の結果を踏まえた施策として、結婚・出産によって意識が大きく変わる前のタイミングでの管理職登用およびそれを可能にする早期選抜を提言しています。

「管理職候補のリストアップ/育成タイミングを早期化し、女性のライフイベント以前からリーダー職への期待を均等に配分することが必要になる」 |

具体的には、入社後何年か経った女性社員が偏りなく各部門に在籍するよう計画的に配置するということになるでしょう。

なお、職務経験のある部門の管理職に就くのが基本です。したがって、配置する部門の偏りがあると、特定の部門でしか女性管理職を登用できないということになってしまいます。

「総務部には女性社員が何人も配属されているが、設計部には一人も配置されていない」といったことのないよう注意が必要です。

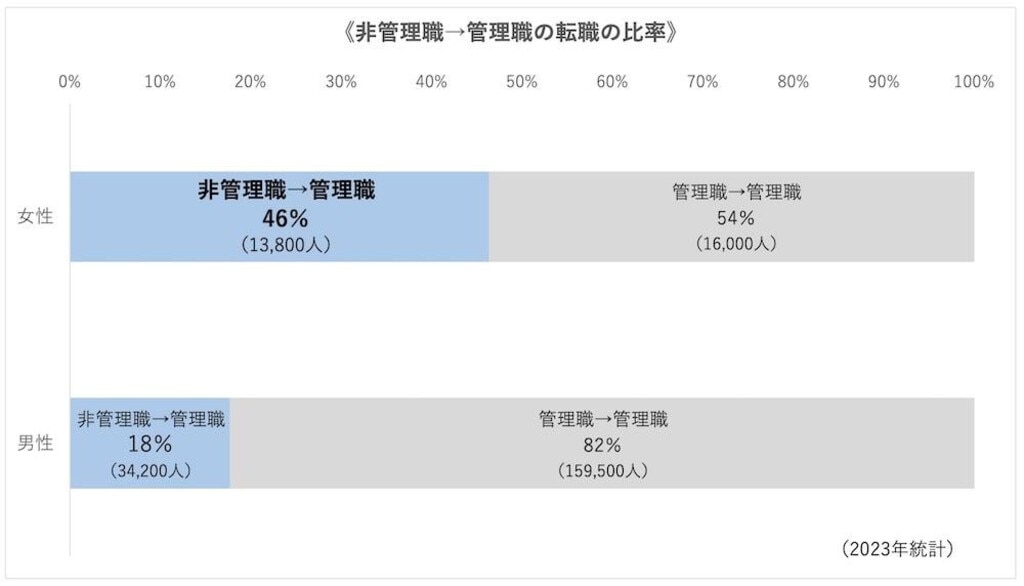

【女性管理職登用の素地がない会社は女性社員から見限られる!?】 厚生労働省の雇用動向調査によれば、女性は男性に比べ、転職を機に管理職に就く人の割合が男性よりも高い傾向があります。 たとえば、2023年における女性転職者のうち、管理職(管理的職業従事者)として転職先に迎え入れられたのは約29,800人。そのうち、前職でも管理職だった人は約16,000人に過ぎません。 つまり、半分近くの人が「前職では非管理職だったが、管理職待遇の条件を提示した企業に転職した」ということになります。  [参考]厚生労働省の雇用動向調査(2023年)をもとに筆者作成 一方、同じように転職先で管理職として迎え入れられた男性転職者約193,700人のうち、前職でも管理職だった人は約159,500人。 つまり、前職でも管理職だった人が転職先でも同じように管理職として働くというケースが8割以上で、非管理職→管理職という地位の変更を伴う転職の割合は、女性に比べずっと低くなっています。 この調査結果が示唆するのは、「この会社では管理職になれない」と判断した女性社員の多くが、その環境が整っている企業へと転職して希望を実現しているということです。 女性社員を管理職に登用する体制が十分に整っていない企業は、この事実をしっかりと受け止めた上で、今後の方向性について検討する必要がありそうです。 |

まとめ

▼女性管理職研修でカバーすべき要素は以下の5つ。

|

▼女性管理職研修の代表的な形式は以下の4つ。

|

▼女性管理職研修を実施するに当たっては、参加者が集合して行うタイプの研修とeラーニングを組み合わせたブレンディッド・ラーニングのスタイルがおすすめ。

▼女性管理職研修と並行して実施が必要なことは以下の5つ。

|

本記事が、効果的な女性管理職研修の実現の一助となり、ひいては貴社の女性活躍推進につながりましたら幸いです。

LDcubeでは管理職研修のお手伝いをしております。講師派遣による研修会の企画はもちろんのこと、eラーニングによるプログラム提供や、eラーニングとオンライン研修を組み合わせたコホート型学習による展開など、幅広くご支援しています。無料デモ体験会やセミナーも実施可能です。管理職研修についてお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。