ビジネススキルeラーニングのメリットとは?選び方、成功ポイントを解説

デジタル化が加速する現代のビジネス環境において、企業の人材育成手法も大きく変化しています。特に注目を集めているのが、ビジネススキルのeラーニングです。従来の集合研修に代わる学習形態として、多くの企業が導入を検討していますが、実際のところ、どのような特徴があり、どう活用すれば効果的なのでしょうか。

コロナ禍を経て、働き方改革やDXの推進が進む中、従来型の集合研修だけでは対応が難しい課題が顕在化してきました。時間や場所の制約、コストの問題、さらには個人の学習進度に合わせた柔軟な教育機会の提供など、企業の人材育成における新たなニーズが生まれています。そのような中で、ビジネススキルのeラーニングは、これらの課題を解決する可能性を秘めた選択肢として注目を集めています。

本記事では、ビジネススキルeラーニングの「メリット・デメリット」を詳しく解説するとともに、導入を検討する際の具体的な選び方もご紹介します。また、実際の運用で直面しやすい課題とその解決策まで、実践的な視点でお伝えします。

急速に選択肢が増えているeラーニングサービスの中から、自社に最適なものを選ぶためのポイントや、導入後の効果を最大化するためのノウハウもご紹介していきます。

人材育成担当者の方はもちろん、自社の教育研修の見直しを考えている経営者の方にとっても、最適なeラーニングを選択・導入するための指針となる情報を網羅しています。

ビジネススキルeラーニングの可能性と限界を正しく理解しながら、効果的な人材育成を実現するためのポイントについて具体的な事例を交えてご説明します。

これから紹介する内容は、貴社の人材育成戦略を検討する上で、必ず役立つ情報となるはずです。

▼ビジネススキルについてはテーマごとに下記で解説しています。

▼ビジネスリーダーに求められる3つのスキルについては以下で詳しく解説しています。

目次[非表示]

- 1.なぜ今、ビジネススキルeラーニングが注目されているのか

- 2.ビジネススキルeラーニングのメリット5つ

- 3.ビジネススキルeラーニングのデメリット4つ

- 3.1.モチベーション維持の難しさ

- 3.2.実践的なスキル習得における限界

- 3.3.システム導入時の初期コスト

- 3.4.対面でのコミュニケーション機会の減少

- 4.ビジネススキルeラーニングを選ぶ際の比較ポイント5つ

- 4.1.各サービスのコンテンツ量と質

- 4.2.料金プランと費用対効果

- 4.3.学習管理機能の充実度

- 4.4.自社教材を活用できるか

- 4.5.サポート体制

- 5.ビジネススキルeラーニングを成功に導くための運用のコツ

- 6.ビジネススキルeラーニングの受講率100%を達成した支援事例

- 7.ビジネススキルeラーニングならCrossKnowledge!

- 8.ビジネススキルeラーニングならLDcubeにお任せ!

- 9.まとめ:ビジネススキルeラーニングで効果を最大化するために

なぜ今、ビジネススキルeラーニングが注目されているのか

企業の人材育成において、eラーニングの活用が広がっています。特にビジネススキルの習得において、その重要性は年々高まっています。なぜ今、多くの企業がeラーニングの導入を進めているのか、その背景にある社会の変化と企業のニーズについて見ていきましょう。

急速な環境変化の中でリスキリングが求められている

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速や新型コロナウイルスがもたらした働き方改革により、ビジネス環境は急速な変化を遂げています。この変革の波は、企業における人材育成の在り方にも大きな影響を与えています。

特に、従業員のリスキリング(スキルの再開発)は、企業の競争力維持において喫緊の課題となっています。

AIやデジタル技術の進歩により、多くの業務が自動化・効率化される一方で、より高度な判断力や創造性が求められる時代となりました。

また、リモートワークの普及により、これまでの対面でのコミュニケーションスキルに加え、オンラインでの効果的なコミュニケーションスキルの習得も必要不可欠になりました。

このような状況下では、従来の研修方法だけでは十分な対応が難しく、より柔軟で効率的な学習方法が求められているのです。

▼リスキリングについては以下で詳しく解説しています。

⇒リスキリングに最適なeラーニングの活用法と陥りやすい落とし穴とは?

従来型研修とeラーニングの決定的な違い

従来型の集合研修は、講師と受講者が同じ空間で対面しながら進める形式が一般的でした。集合研修は、直接的なコミュニケーションが可能で、その場での質疑応答ができるというメリットがある一方で、大きな制約も存在していました。

例えば、時間と場所の固定化による受講機会の制限や、一斉教育であることによる受講者の理解度のばらつきは、大きな課題となっていました。

特に共働きの世帯が増加(厚生労働省:図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移)している中で、子育て世代の社員にとっては研修に参加するために家を空けるのが難しいなどの制約が研修受講を妨げる要因でもありました。

これに対し、ビジネススキルeラーニングは、これらの課題を解消する特長を持っています。時間や場所を問わない柔軟な学習環境の提供に加え、個人のペースに合わせた学習進行が可能です。

さらに、教材の標準化による質の均一性の確保や、学習履歴の管理、効果測定の容易さといった特長も備えています。

主な違いとして以下が挙げられます。

従来型研修 | eラーニング | |

学習時間 | 固定 | 柔軟 |

進行ペース | 一斉 | 個別 |

コスト | 高額(会場費・講師料) | 効率的 |

効果測定 | 困難 | 容易 |

企業の研修スタイルが変化している

近年の企業研修は、単なるeラーニングへの移行ではなく、より戦略的な変化を遂げています。特に注目すべきは、従来の集合研修とeラーニングを効果的に組み合わせたハイブリッド型研修の増加です。この方式により、それぞれの長所を生かした効果的な学習環境を実現する企業が増えています。

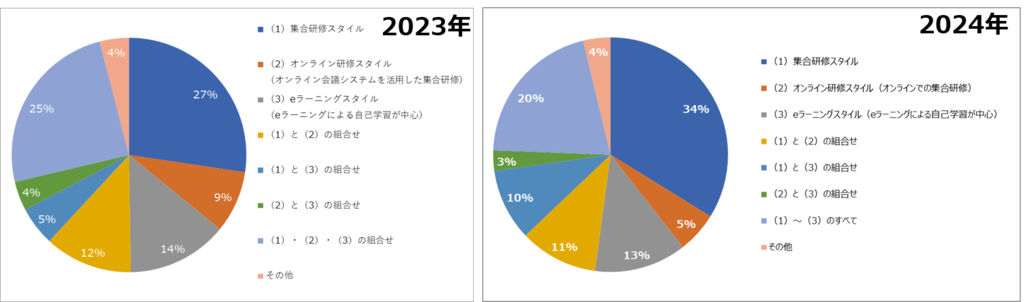

株式会社LDcubeでは2024年7月に「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」についてのアンケート調査(有効回答数213件)を行いました。

その中で、「貴社ではどのようなスタイルで人材育成施策を実施していますか?」として、人材育成施策の実施スタイルについて聞いています。

集合研修が増加傾向にありますが、同時に「集合研修とeラーニングの組み合わせ」が5%⇒10%と倍増しています。

また、個人の役職や経験、スキルレベルに応じてパーソナライズ化された学習コンテンツを提供する研修プログラムも主流になってきています。これにより、一人一人の学習ニーズに合わせた能力開発が可能となっています。

さらに重要な変化として、単発の研修から継続的学習への移行が挙げられます。日常的に学習を継続できる環境づくりが重要視される中で、eラーニングはその中核を担う存在として注目を集めています。

このような変化により、企業研修は以下の方向へ進化しています。

|

このように、ビジネススキルeラーニングは、現代における人材育成の要として、その重要性を増しています。従来の研修の課題を解決しながら、より効果的で持続可能な学習環境を提供できる手段として、今後さらなる発展が期待されています。

▼パーソナライズ学習については以下で詳しく解説しています。

⇒パーソナライズ学習とは?進化する人材育成手法について解説!

ビジネススキルeラーニングのメリット5つ

eラーニングの導入は、企業の人材育成に大きな変革をもたらします。効果的に活用することで、単なる研修のデジタル化にとどまらない、多くの革新的な価値を組織にもたらすことができます。ここでは、企業が享受できる具体的なメリットについて、5つの観点から詳しく解説していきます。

①場所や時間にとらわれない柔軟な学習環境

ビジネススキルeラーニングの最も顕著なメリットは、学習環境の柔軟性にあります。従来の集合研修では、全員が同じ時間に同じ場所に集まる必要があり、業務との両立が大きな課題でした。しかし、eラーニングであれば、オフィスはもちろん、在宅勤務中や出張先からでもアクセスが可能です。

特に、グローバルに展開する企業や、シフト勤務を導入している企業にとって、この柔軟性は大きな価値を持ちます。時差のある海外拠点の従業員も、それぞれの都合の良いタイミングで学習を進められます。また、営業職などの外回りが多い社員も、移動時間や待ち時間を活用して効率的に学習を進めることができます。

②個人の進捗に合わせた効率的な学習

従来型の集合研修では、講師のペースに合わせて全員が同時に進行する必要がありましたが、eラーニングでは、各自の理解度や学習スピードに合わせて進めることができます。理解が難しい箇所は何度でも繰り返し学習でき、既に理解している内容はスキップすることも可能です。

また、定期的な確認テストやクイズを通じて、自身の理解度を客観的に把握できます。システムが学習履歴を分析し、個人の弱点を特定して、それに応じた補足教材を推奨するなど、AIによって個別最適化された学習支援も実現しています。

③コスト削減と学習効果の最大化

eラーニングの導入は、研修にかかるさまざまなコストの削減を可能にします。会場費、講師料、交通費などの直接的なコストはもちろん、研修のための移動時間や、集合研修の準備に関わる人的コストなども大幅に削減できます。

さらに重要なのは、学習効果の最大化です。一度作成したコンテンツは何度でも利用可能で、必要に応じて更新も容易にできます。また、学習の進捗状況や理解度を詳細に把握できるため、効果的なフォローアップが可能となり、投資対効果の高い人材育成を実現できます。

④学習進捗の可視化と効果測定の容易さ

eラーニングを搭載して運用するラーニングマネジメントシステムでは、受講状況、進捗率、テストスコアなど、学習に関するさまざまなデータをリアルタイムで把握することができます。これにより、個々の学習者の状況に応じた適切なサポートが可能となり、学習効果を最大限に高めることができます。

また、部門や職位ごとの比較分析も容易になり、組織全体の教育効果を定量的に評価することができます。これらのデータは、次期の研修計画立案や人材育成戦略の策定にも活用でき、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善が可能です。

⑤グローバル展開における一貫した教育の実現

グローバルに事業を展開する企業にとって、全拠点での均質な教育の提供は重要な課題です。eラーニングを活用することで、言語や地域による教育品質の差を最小限に抑え、一貫した人材育成を実現することができます。

同じ教材を複数の言語で展開することで、世界中の従業員が同じ品質の研修を受けることが可能になります。

また、コンプライアンスや企業理念など、グローバルで統一した理解が必要な内容についても、確実な浸透を図ることができます。オンライン上での学習コミュニティーの形成により、国や地域を超えて知識やベストプラクティスの共有が促進され、グローバルな組織力の向上にも貢献します。

ビジネススキルeラーニングのデメリット4つ

新しい学習スタイルの導入には、必ず乗り越えるべき課題・デメリットが存在します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることで、より効果的な導入が可能となります。

ここでは、企業が直面する可能性のある主要な課題について解説します。

モチベーション維持の難しさ

ビジネススキルeラーニングにおける最も大きな課題の一つは、学習者のモチベーション維持です。集合研修では、講師や他の受講者との相互作用が自然とモチベーションの維持につながりますが、eラーニングでは基本的に1人で学習を進めていくため、継続的なモチベーション維持が困難になりがちです。

特に、業務が忙しい時期には学習が後回しになりやすく、結果として受講率が低下したり、学習の中断が発生したりするケースが少なくありません。また、一方通行の学習となりやすいため、内容への興味や関心が薄れやすいという課題もあります。

このような課題に対しては、以下のような対策が必要とされます。

|

実践的なスキル習得における限界

オンライン上での学習という性質上、実践的なビジネススキルの習得には一定の限界があります。特にコミュニケーションスキルやリーダーシップなど、他者との相互作用が重要なスキルについては、eラーニングだけでは十分な教育効果を得られない場合があります。

例えば、プレゼンテーションスキルの習得では、理論や技法は学べても、実際の聴衆の反応を見ながら話す経験や、その場での質疑応答への対応力を養うことは困難です。

また、チームマネジメントのスキルについても、実際のチーム運営の経験なしには、本質的な理解や実践力を身に付けることは難しいと言えます。

そのため、実践的なスキル習得を目指す場合は、以下のような補完的なアプローチが必要となります。

|

システム導入時の初期コスト

eラーニングシステムの導入には、相応の初期投資が必要となります。特に、企業規模が大きく、多様な学習コンテンツが必要な場合、その費用は決して小さくありません。システム導入に際しては、以下のようなコストが発生します。

最も大きな初期コストは、学習管理システム(LMS)の導入費用です。これには、システムのカスタマイズや既存の人事システムとの連携なども含まれます。

また、質の高い学習コンテンツの作成や購入にも相当の費用が必要となり、特に自社独自のコンテンツを開発する場合は、企画から制作まで多くのリソースが必要となります。

主な初期コストの内訳:

|

対面でのコミュニケーション機会の減少

eラーニングの普及に伴い、従来の集合研修で得られていた貴重なコミュニケーション機会が失われる可能性があります。集合研修では、部署や役職を超えた社員同士の交流が自然と生まれ、これが組織の一体感醸成や社内ネットワークの構築に寄与していました。

また、講師との直接的なやり取りを通じて得られる気付きや、他の受講者との意見交換から生まれる新たな視点なども、eラーニングだけでは十分に補うことが難しい要素です。特に若手社員にとって、先輩社員との交流機会の減少は、企業文化の理解や暗黙知の習得に影響を与える可能性があります。

このようなコミュニケーション機会の減少を補うためには、以下の施策が重要となります。

|

これらの課題に対する適切な対応策を講じることで、eラーニングの効果を最大限に引き出すことが可能となります。

ビジネススキルeラーニングを選ぶ際の比較ポイント5つ

eラーニングサービスの選定は、導入の成否を決める重要な判断となります。しかし、多様な選択肢の中から最適なものを見つけることは容易ではありません。

ここでは、選定時に押さえるべき重要なポイントについて、実践的な視点から解説します。

各サービスのコンテンツ量と質

ビジネススキルeラーニングを選定する際の最も重要な要素は、提供されるコンテンツの充実度です。単純なコンテンツ数の多さだけでなく、その質や更新頻度、体系的な構成が重要となります。

また、コンテンツの作成者や登壇者、監修者などを確認するようにしましょう。特にコンサルタントや講師と名乗っている人が作成している場合、その人のバックグラウンドも確認するようにしましょう。教授などとは違い、コンサルタントや講師という肩書は、いつでも、誰でも名乗ることができてしまうからです。

さらに、ビジネススキルは時代とともに求められる内容が変化するため、最新のトレンドやベストプラクティスが反映されているかどうかの確認も不可欠です。

コンテンツの難易度や形式の多様性も重要な観点となります。新入社員から管理職まで、さまざまなレベルの学習者に対応できる幅広いコンテンツラインナップが望ましいでしょう。動画、テキスト、インタラクティブな演習など、複数の学習形式を組み合わせることで、より効果的な学習が可能となります。

評価時の主なチェックポイント:

|

料金プランと費用対効果

eラーニングサービスの料金体系は、企業の規模や利用形態によって大きく異なります。一般的には、ユーザー数に応じた従量課金制や、機能やコンテンツのアクセス権に応じた段階的な料金プランが提供されています。重要なのは、単に利用料金の比較だけを行うのではなく、総合的な費用対効果を検討することです。

特に注目すべきは、導入後の運用コストです。システムの保守管理費用、コンテンツの更新費用、必要に応じたカスタマイズ費用なども含めて検討する必要があります。また、従来の研修費用との比較や、期待される効果を踏まえた投資回収計画の策定も重要な検討要素となります。

長期的な視点で評価すべき項目:

|

学習管理機能の充実度

効果的な人材育成を実現するためには、充実した学習管理機能の存在が不可欠です。現代の学習管理システム(LMS)には、単なる進捗管理を超えた、多様な機能が実装されています。特に重要なのは、個々の学習者の理解度や学習パターンを分析し、それに基づいた最適な学習パスを提供できる機能です。

データ分析機能も重要な要素です。受講率や完了率、テストスコアなどの基本的な指標に加え、学習時間帯や頻度、つまずきやすい箇所の特定など、詳細な分析が可能であることが望ましいです。これらのデータは、組織全体の教育効果の測定や、次期の研修計画立案に活用することができます。

自社教材を活用できるか

標準的なコンテンツに加えて、自社独自の教材や資料を効果的に活用できる環境があるかどうかは、重要な選定基準となります。

多くの企業では、業界特有のナレッジや、社内特有の業務プロセス、コンプライアンスルールなど、独自のコンテンツを持っています。これらを既存のeラーニングプラットフォームに統合し、効率的に管理・運用できることが理想的です。

特に検討が必要な要素:

|

サポート体制

充実したサポート体制の存在は、eラーニングの円滑な運用において極めて重要です。システムの導入段階から運用段階まで、さまざまな場面で専門的なサポートが必要となります。特に初期導入時には、システムの設定や既存の社内システムとの連携、管理者向けのトレーニングなど、綿密なサポートが求められます。

また、日常的な運用面でのサポート品質も重要です。技術的なトラブル対応はもちろん、学習コンテンツの活用方法や効果的な運用方法についてのアドバイスなど、教育面でのサポートも必要となります。サポートの時間帯や対応言語、緊急時の対応体制なども、事前に確認すべき重要な要素です。

評価すべきサポート内容:

|

これらの比較ポイントを総合的に評価し、自社の状況や目的に最も適したeラーニングサービスを選択することが、成功への近道となります。

ビジネススキルeラーニングを成功に導くための運用のコツ

導入を決定したeラーニングを、いかに効果的に運用していくかは、多くの企業が直面する課題です。システムやコンテンツの選定以上に重要なのが、実際の運用方法です。ここでは、導入後の成功を確実にするための具体的な運用ポイントを解説していきます。

明確な目標設定と評価基準の確立

ビジネススキルeラーニングの成功には、組織全体での明確な目標設定が不可欠です。単に「スキル向上」という漠然とした目標ではなく、具体的に何をどこまで実現したいのか、その達成をどのように測定するのかを明確にする必要があります。

例えば、「6カ月以内にプレゼンテーションスキルの基礎講座を全社員が修了する」といった具体的な目標を設定し、受講率や理解度テストのスコア、実務での活用度などを評価指標として定めます。これにより、進捗管理が容易になり、必要に応じた軌道修正も可能となります。

評価の際は、以下の要素を総合的に考慮することが重要です。

|

パーソナライズ学習の実現

eラーニングの大きなメリットの一つは、個々の学習者に合わせた最適な学習環境を提供できることです。しかし、このメリットを最大限に生かすためには、適切なパーソナライズ化の仕組みを構築する必要があります。

まず、各学習者の現在のスキルレベルや役職、業務内容などを考慮した学習パスを設計します。例えば、新入社員には基礎的なビジネススキルから段階的に学べるよう構成し、中堅社員にはより実践的な内容を提供するといった配慮が必要です。また、学習の進捗や理解度に応じて、推奨コンテンツを動的に変更していくことで、より効果的な学習を実現できます。

▼パーソナライズ学習については以下で詳しく解説しています。

⇒パーソナライズ学習とは?進化する人材育成手法について解説!

受講率を高める動機付けの仕組み作り

eラーニングの大きな課題である受講率の向上には、効果的な動機付けの仕組みが重要です。単に受講の義務化や締め切りの設定だけでは、持続的な学習意欲を引き出すことは困難です。

効果的な動機付けには、複数のアプローチを組み合わせることが有効です。例えば、学習の達成度に応じた表彰制度の導入や、習得したスキルを実務で活用する機会の提供、上司による定期的なフィードバックなどを組み合わせることで、学習意欲の持続的な維持が可能となります。

モチベーション維持のための具体的な施策:

|

▼eラーニングの受講率を高めるポイントについては以下で詳しく解説しています。

⇒eラーニングの受講率を高める5つの実践テクニックを解説!パーソナライズ学習がポイント

集合研修との効果的な併用

ビジネススキルの習得においては、eラーニングと集合研修それぞれの特性を生かした効果的な組み合わせが重要です。eラーニングで基礎知識を習得し、集合研修でその実践的な活用を学ぶといった、段階的なアプローチが効果的です。

例えば、ネゴシエーションスキルの習得では、eラーニングで基本的な理論や技法を学んだ後、集合研修でのロールプレーイングを通じて実践的なスキルを磨くといった方法が考えられます。また、定期的な集合研修でのフォローアップセッションを設けることで、eラーニングだけでは得られない気付きや学びを促進することができます。

ハイブリッド型研修の効果を高めるポイント:

|

▼ハイブリッド型のブレンデッドラーニングについては下記で詳しく解説しています。

⇒ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順を解説!

ビジネススキルeラーニングの受講率100%を達成した支援事例

支援事例:専門商社(400名)

【これまでの課題】 |

|

【受講率100%を実現】 |

|

今回のポイント |

|

お客さまの声 |

|

ビジネススキルeラーニングならCrossKnowledge!

ビジネススキルeラーニングはLMS(Learning Management System:学習管理システム)と合わせた活用が有効です。

LMSとは、eラーニングなどの運用や学習履歴の管理、学習効果の測定を一元的に行うためのシステムです。LMSを活用することで、学習の進捗状況や理解度、満足度などのデータを容易に収集・分析できます。

しかし、eラーニング/LMSは質の高いものでないと期待する学習効果は期待できません。

当社LDcubeが提供する「CrossKnowledge」は、フランスを本社とするグローバル企業CrossKnowledge社のeラーニング/LMSです。

「CrossKnowledge」は、下記強みを持つ優れたLMSで、世界で1,200万人以上のユーザーから選ばれ続けています。

- 著名なMBA教授が監修した教育コンテンツが充実

- パーソナライズ学習が実現できる機能「CK-Connect」搭載

- 研修コース設計機能「Blendedx」搭載

ビジネススキル研修を成功させるためにも、ぜひ「CrossKnowledge」の導入をご検討ください。

実際に、次世代リーダー向け学習に「CrossKnowledge」をご活用された企業さまには、高い満足度を実感していただいています。

ビジネススキルeラーニングならLDcubeにお任せ!

株式会社LDcube(以下、LDcube)は、CrossKnowledge社のコンテンツを提供しています。CrossKnowledge社は、デジタルラーニングのリーダーとして世界中で高い評価を受けており、豊富な実績を持っています。

提供コンテンツは著名なMBA教授陣が登壇・監修し、グローバルな視点と最新の教育理論に基づいて設計されているため、質の高い学びを実現できます。この良質なコンテンツを活用することで、社員一人一人が知識を深め、スキルを身に付けることが可能です。

コンテンツは戦略、マーケティング、アカウンティング、ファイナンスなどのビジネススキルはもちろんのこと、リーダーシップやマネジメント、時流を取り入れたAIリーダーシップまで幅広く取りそろえています。

さらに、LDcubeはeラーニングと集合研修・オンライン研修を組み合わせて、ハイブリッドな学習体験の提供にも柔軟に対応しています。例えば、事前にeラーニングで基礎知識を習得し、その後の集合研修でディスカッションや実践演習を行うことで、学習効果を最大化することができます。

このような柔軟な対応により、企業の独自のニーズに応じたカスタマイズが可能となり、継続的な人材育成を強力にサポートします。

LDcubeは、質の高いコンテンツと多様な学習方法を組み合わせることで、社員の成長を促し、企業の成功に貢献します。

まとめ:ビジネススキルeラーニングで効果を最大化するために

ビジネススキルeラーニングは、現代の人材育成における重要なツールとして、その存在感を増しています。場所や時間にとらわれない柔軟な学習環境の提供、個人の進捗に合わせた効率的な学習の実現、コスト削減と学習効果の最大化など、従来の研修方法では実現が難しかった多くのメリットをもたらします。

一方で、モチベーション維持の難しさや実践的なスキル習得における限界、初期導入コストの負担など、いくつかの課題も存在します。しかし、これらの課題は、適切な運用方法の選択と、綿密な導入計画の策定によって、十分に克服することが可能です。

効果的なeラーニング活用の鍵は、自社の状況や目的に合わせた最適なサービスの選択と、運用方法の確立にあります。コンテンツの質と量、料金プラン、学習管理機能、サポート体制など、さまざまな観点からの比較検討が重要です。また、明確な目標設定、パーソナライズ学習の実現、効果的な動機付けの仕組み作り、そして対面研修との適切な併用など、運用面での工夫も欠かせません。

これからのビジネス環境において、継続的な学習と能力開発は、企業の競争力を左右する重要な要素となります。ビジネススキルeラーニングは、その実現を支援する強力なツールとなり得ます。本記事で解説した内容を参考に、自社に最適なeラーニング活用の形を見いだし、効果的な人材育成を実現していただければ幸いです。

LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ている学習コンテンツを提供しています。また、CrossKnowledge社が提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習の在り方を変える可能性を秘めています。無料のデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。

▼関連記事はこちらから。