中小企業には管理職研修が必要!5つの理由と実施ポイントを解説

「うちみたいな中小企業も管理職研修をやるべき?」

「中小企業にはどんな管理職研修が有効なのだろう?」

管理職研修の必要性を感じながらも、有効性も実施方法もよくわからず、実行に移せずにいませんか?

結論から言えば、中小企業だからこそ管理職研修は実施すべきと言えるでしょう。

その理由は、次の5つです。

|

一般的に大手企業では、年数をかけて一歩一歩マネジャーのポジションに近づいていきます。

一方、中小企業では、人員の少なさから就業経験が比較的浅いうちに管理職となる機会が巡ってくることもよくあります。

結果として、マネジメントスキルが不足していて、管理職としての自覚も希薄という「プレーヤーの延長線上」の管理職が誕生しがちです。

しかし、大手企業に比べ、管理職研修という学習の機会を設けない傾向があることにより、

「管理職ポジションの負荷に耐えられず辞めてしまった」

「必要な学びを得られない環境に失望して退職」

などと事態が深刻化してしまう場合もあります。

そうした事態を回避するためにも、中小企業こそ管理職研修の実施を真剣に検討すべきなのです。

ただし、ただ管理職研修を受けさせるだけでは不十分です。それこそ、目の前の業務に追われ、すぐに研修内容を忘れてしまうことになるでしょう。

そこで本記事では、下記について解説します。

この記事を読むとわかること |

|

お読みいただければ、管理職研修を実施すべきかどうかを判断でき、実施するならどういった点に留意すればよいかも明確になります。

「中小企業における管理職研修」に絞り込んでいますので、研修全般に関する情報があまり参考にならないと感じている方にもご満足いただけるはずです。

ぜひご一読いただき、貴社の管理職研修のご検討にお役立てください。

▼ 管理職研修についてはテーマに合わせて詳しく解説しています。

▼管理職研修のサービスについては以下資料をダウンロードしてください。

目次[非表示]

- 1.管理職研修を実施している中小企業は36%

- 2.中小企業の管理職研修の実態

- 3.中小企業が管理職研修を実施すべき5つの理由

- 3.1.【理由1】中小企業は管理職の成長が企業の業績に直結しやすいから

- 3.2. 【理由2】中小企業では管理職の意思決定の精度や速度が問われるから

- 3.3. 【理由3】中小企業では管理職へのスピーディーな役割転換が迫られるから

- 3.4.【理由4】中小企業ではリーダーを経験したことがない社員もいるから

- 3.5.【理由5】中小企業では部下との良好な関係性が必須だから

- 4.中小企業の管理職研修におすすめの実施方法は3種類

- 4.1.公開型研修に参加させる

- 4.2. eラーニングサービスを利用する

- 4.3.内製化する

- 5.中小企業の管理職研修を成果につなげるポイント5つ

- 5.1.経営者目線を獲得できるようなプログラム設計にする

- 5.2.組織として「管理職を育成する」という意識を持つ

- 5.3. 管理職の育成には一定のコストがかかることを理解する

- 5.4.一夜にして理想の管理職に生まれ変わることを求めない

- 5.5.受けっぱなしにせず効果測定を行う

- 6.まとめ

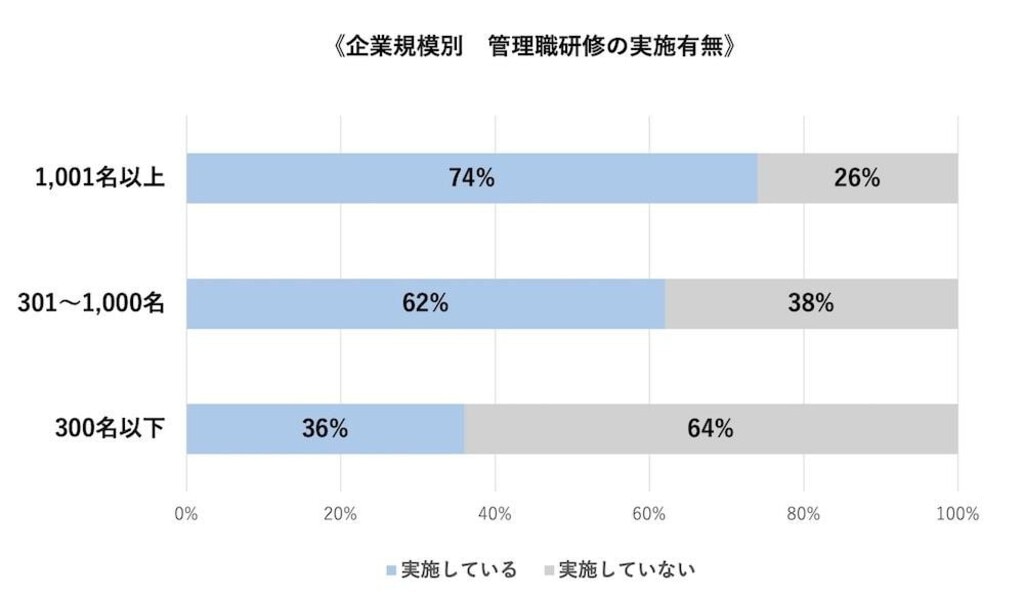

管理職研修を実施している中小企業は36%

[参考]ProFuture株式会社/HR総研「HR総研:人材育成に関するアンケート調査(階層別研修)」をもとに筆者作成

HR総研が2020年に246社を対象に行ったアンケート調査の結果によれば、管理職研修を実施している中小企業(従業員数300名以下)の割合は36%と4割以下でした。

その一方で、従業員数1,001名以上の大手企業は74%、301~1,000名の中堅企業でも62%。規模の大きな企業ほど管理職研修を実施している傾向が明らかです。

同アンケート調査が実施された2020年はコロナウイルス感染症の流行が始まった年です。

前年に実施された同様の調査によれば、大手企業および中堅企業の約8割、中小企業でも46%と半数弱が管理職研修を実施しています。

全体的な実施割合の減少はコロナ禍の影響と考えられますが、いずれにしても、会社規模と実施割合が比例している状況は変わらないことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

このことから、金銭的・人的なリソースが不足しがちな中小企業の「管理職研修まで手が回らない」という実情が窺えます。

管理職研修に関する問い合わせはこちらから!

中小企業の管理職研修の実態

管理職研修を実施している中小企業の割合は4割以下とはいえ、調査年のコロナ禍の影響を加味すれば、「近年は半数近くの中小企業が管理職研修を実施している」と言うことができるでしょう。

では、そうした中小企業では、どのようにして管理職研修を実施しているのでしょうか。

中小企業で実施されている管理職研修の下記のような実態について確認しておきましょう。

|

全般的な傾向と、世の中における自社の位置付けをおおまかに把握できるよう、データとその解説をご覧ください。

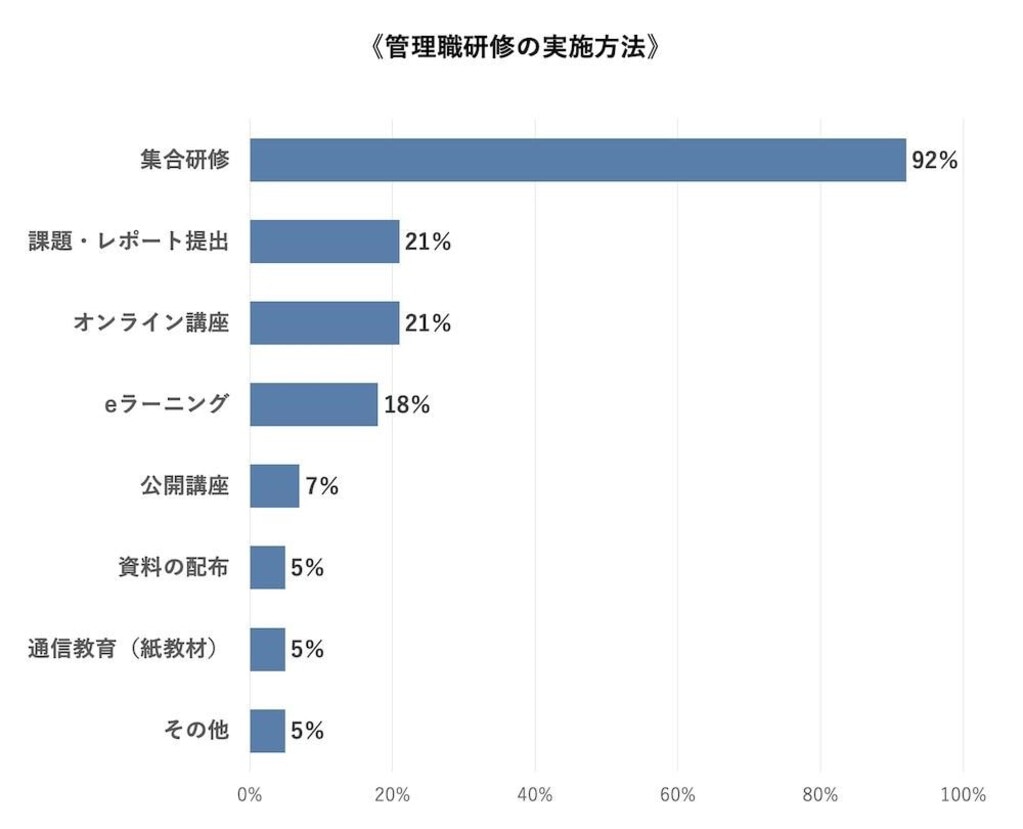

管理職研修の実施形式は集合研修が9割以上

[参考]ProFuture株式会社/HR総研「HR総研:人材育成に関するアンケート調査(階層別研修)」をもとに筆者作成

管理職研修の実施形式は、参加者が会場に集まって行う集合研修が92%と圧倒的多数を占めています。

これは企業規模を問わずに行われた調査の結果ですので、中小企業に限定すれば多少変動があるかもしれませんが、概ね同割合と推測されます。

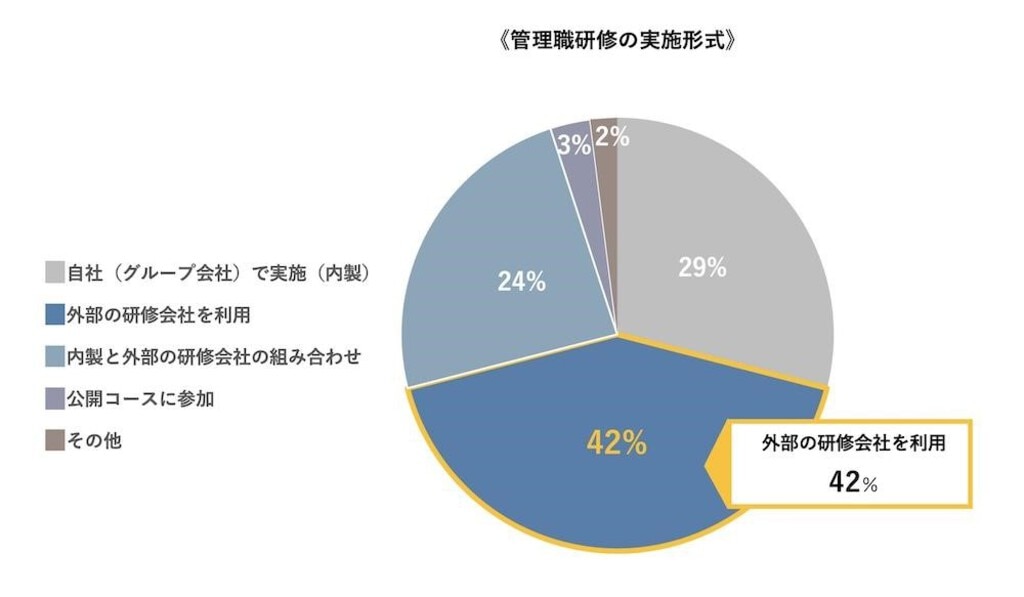

管理職研修を内製化せず外部に頼る企業が多い

[参考]ProFuture株式会社/HR総研「【HR総研】人材育成(階層別研修)に関するアンケート調査」をもとに筆者作成

こちらは2019年の調査と少し古い結果となりますが、管理職研修を実施するに当たり、外部の研修会社を利用した企業が全体の42%と最多です。

次いで、内製化(自社内で完結)している企業が29%、内製と外部の研修会社を組み合わせて実施している企業が24%となっています。

企業規模を問わずに行われた調査の結果ですので、中小企業に限定すれば多少変動があるかもしれませんが、こちらも概ね同割合と推測されます。

前回調査からの推移を踏まえると、外部の研修会社を利用する企業が増加傾向にあります。

複数の要因が考えられますが、人手不足により研修に人的リソースを割きづらくなってきていることも一因でしょう。

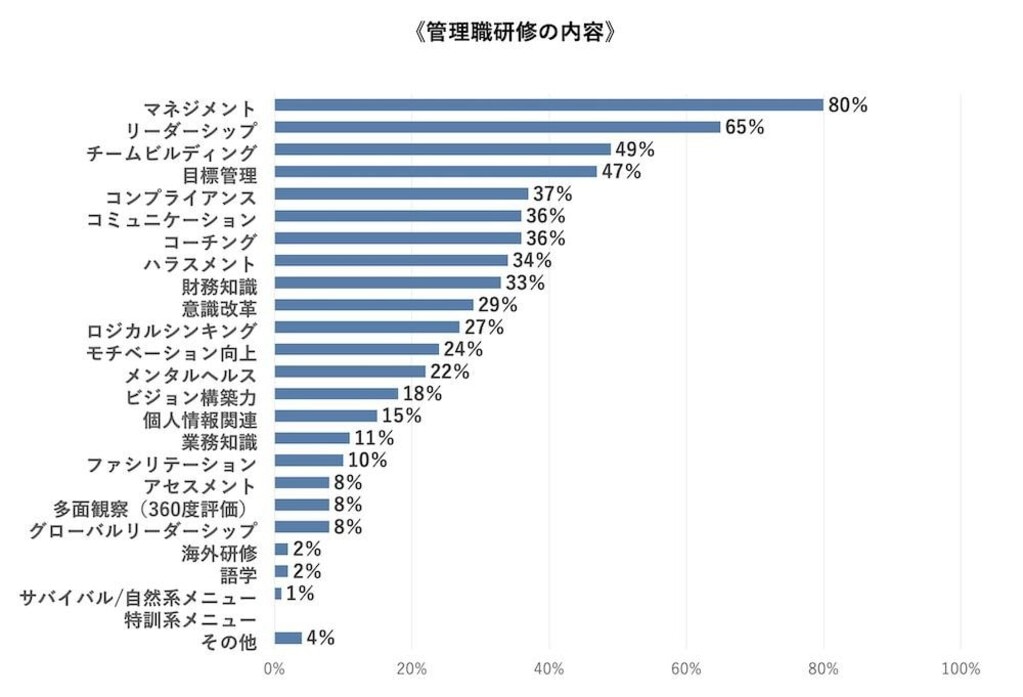

管理職研修の内容は「マネジメント」が8割

[参考]ProFuture株式会社/HR総研「HR総研:人材育成に関するアンケート調査(階層別研修)」をもとに筆者作成

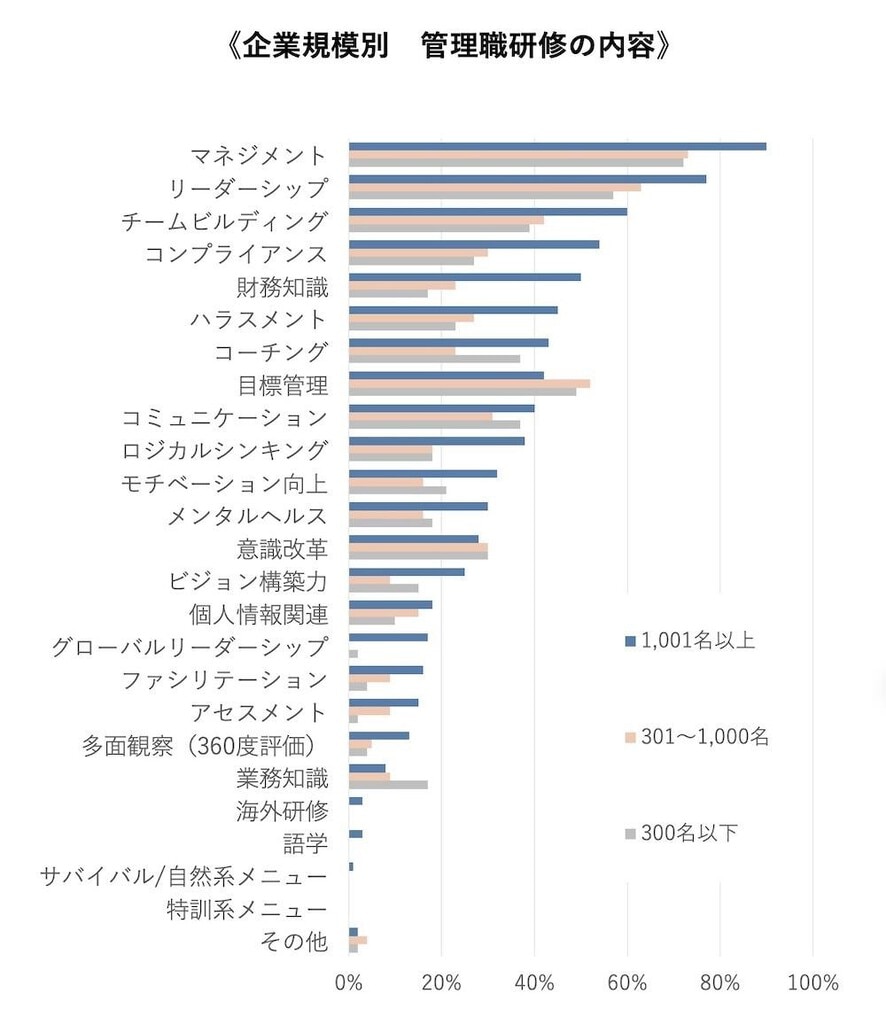

管理職研修の内容(扱うテーマ)は、企業規模を問わず「マネジメント」が80%と最多。次いで「リーダーシップ」が65%、「チームビルディング」が49%となっています。

企業規模で顕著な差が見られるのが「コンプライアンス」「財務知識」「ハラスメント」で、中小企業ではこれらのテーマを大手企業ほどには扱っていません。

[参考]ProFuture株式会社/HR総研「HR総研:人材育成に関するアンケート調査(階層別研修)」をもとに筆者作成

これは、こうしたテーマに対する問題意識の差というよりは、研修を頻繁に実施できるだけの余裕の有無と考えられます。

組織運営にダイレクトに影響するようなテーマに絞らざるを得ない中小企業の実情を反映しているといえるでしょう。

特に「コンプライアンス」「ハラスメント」は社会性の高いテーマではあっても、リソースが限られる中小企業ではどうしても優先度が下がってしまうようです。

▼マネジメントについては下記で詳しく解説しています。

⇒マネジメント能力とは?5つの構成要素と体系的なスキル教育方法を解説!

中小企業が管理職研修を実施すべき5つの理由

大手企業や中堅企業に比べ、中小企業では管理職研修の実施率が低めという現状を把握していただけたかと思います。

しかし、「だから中小企業は必ずしも管理職研修をする必要はない」ということではありません。

むしろ、中小企業だからこそ管理職研修実施に向けて取り組むべきであると、研修のプロである私たちLDcubeは考えます。

その理由は、次の5つです。

|

上記の理由について以下でそれぞれ解説していきますので、管理職研修を実施すべきか判断しかねているなら、ぜひ判断材料となさってください。

【理由1】中小企業は管理職の成長が企業の業績に直結しやすいから

規模にかかわらずどの企業でも、管理職の資質や実力が組織全体の業績に影響することは言うまでもありません。

とりわけ中小企業においては、1人の管理職の成長が業績を一気に押し上げることもあり得ます。

なぜなら、従業員数が限られていると中小企業では、ごく限られた人数の管理職が組織の舵取りをすることになるからです。

喩えるならば、8頭立ての馬車(大手企業)と2頭立ての馬車(中小企業)のようなもの。

調子の悪かった1頭の馬が快復した場合のスピードアップの度合いは全く異なってきます。

組織を引っ張っていく立場にある管理職が、必要なマインドセットを身に付けたり、知識をアップデートしたりする機会である管理職研修です。

中小企業においては死活問題といってよいほどに重要なのです。

【理由2】中小企業では管理職の意思決定の精度や速度が問われるから

中小企業では、管理職による意思決定の精度や速度がビジネスに影響する度合いが、大手企業に比べ高いといえます。

企業体力の違いから、大手企業よりも短期間でサイクルを回して収益化する必要のある中小企業では、管理職がいかに速く的確に意思決定を行えるかが問われる局面が多いためです。

一般に中小企業では、経営層と管理職社員との距離が近く、そういった意味でも管理職による現場の意思決定が大変重要となってきます。

そうした組織にとって最善の意思決定を迅速に行えるようになるのは、数多くのシビアな意思決定の場面をくぐり抜けてきたからこそです。

しかし現実には、実務でそうした経験を早い段階から十分に積むというのは困難であるため、管理職研修が合理的な学習機会となってくるわけです。

例えば、経営シミュレーションゲームのような研修を取り入れて、意思決定の経験を積むなどの対策が有効な手段となってきます。

【理由3】中小企業では管理職へのスピーディーな役割転換が迫られるから

中小企業では、昨日までプレーヤーだった人が突然管理職になるようなことも少なくありません。

また、そうでなくとも比較的短期間のうちに新しいポジションに順応することが求められます。

大手企業よりも圧倒的に少ない人的リソースで回していかなくてはならないため、時間をかけて少しずつ慣れていくというのでは間に合わないためです。

退職や異動で急に管理職のポストが空いたり、業務拡大により管理職ポストが新設されたり。

そんな場合に求められるのは、徐々に力をつけていく新管理職ではなく、即活躍できる新管理職だということです。

「成長を待ってもらえる」期間がどうしても短くならざるを得ないのが中小企業です。

研修を通じて管理職への役割転換を促すことが、実務に支障をきたさないようにするための現実的な対策といえるでしょう。

【理由4】中小企業ではリーダーを経験したことがない社員もいるから

中小企業では、チームリーダーやプロジェクトリーダーといった「小粒なグループを率いる役」を経験したことのない社員が管理職に就くケースも考えられます。

管理職候補が少ない中小企業の場合、一般に1段ずつ昇る大手企業の職位の階段とは異なり、状況次第では2〜3段抜かしでの管理職抜擢も珍しくはないためです。

一度も部下を持ったことのない社員が「今日から部下を率いて育ててほしい」と言われても、途方に暮れてしまうでしょう。

プレイヤー同然の管理職の下で社員たちが困らないよう、管理職に求められる下記のようなスキルや姿勢を研修で身に付けてもらう必要があるのです。

|

【理由5】中小企業では部下との良好な関係性が必須だから

管理職と部下との良好な関係性はどんな企業においても大切ですが、中小企業では管理職が部下とうまくやっていけているかどうかはより一層重要な問題です。

なぜなら、縁あって入社した若手社員の離職は、組織自体の規模が小さいだけに痛手だからです。

部下との関係性構築に役立つ次のようなスキルを体系的に学べる管理職研修は、若手社員の定着の観点からも意義あることなのです。

- コミュニケーションスキル

- マネジメントスキル

人手不足の昨今、若手社員の離職は大手企業にとっても深刻な問題です。

しかし、総勢50名の部署から1人抜けるのと、実質5名で運営している部署から1人抜けるのとでは、そのダメージは全く異なります。

そうしたダメージを回避するためにも、中小企業にとって管理職研修は必要です。

中小企業の管理職研修におすすめの実施方法は3種類

中小企業が管理職研修を実施すべき理由をご理解いただき、実施を前向きに検討し始めたなら、次に知りたいのはどういった実施方法があるかではないでしょうか。

中小企業の管理職研修におすすめの実施方法は、下記の3種類です。

|

下表は、それぞれのおおまかな特徴を比較したものです。

公開型研修 | eラーニング | 内製化 | |

|---|---|---|---|

専門性 | ○ | ○ | △ |

時間・場所の自由度 | × | ○ | △ |

他社参加者との交流 | ○ | × | × |

カスタマイズ性 | × | △ | ○ |

運営側(人事)の負担 | ○ | × | × |

コスト | △ | ◯ | ◯ |

上で挙げた以外にも、たとえば講師を招くといった方法がありますが、中小企業の管理職研修向けとして私たちがおすすめするのはこの3種類です。

それぞれの実施方法が特に向いている企業は次の通りです。

実施方法 | 左記の実施方法が向いている中小企業 |

公開型研修に参加させる | 研修対応に人的リソースを確保できない中小企業 |

eラーニングサービスを利用する | 研修対象者が多忙で受講に時間を割けない中小企業 |

内製化する | 長期的な目線で組織力をアップしていきたい中小企業 |

以下で上記の各方法についておすすめな理由とともに解説しますので、ご参考になさってください。

公開型研修に参加させる

外部の研修会社が主催する公開型研修(公開講座、外部セミナー)に参加させる方法は、中小企業の管理職研修におすすめの実施方法です。

特に「研修対応に人的リソースを確保できない中小企業」に向いています。

おすすめする主な理由は、次の3つです。

|

また、他社から参加する社員との交流により、新たな視野や価値観に触れられることも、公開型研修のメリットといえます。

指定の会場まで出向く必要はありますが、受講するのはごく限られた日数ですので、極端に遠方の会場でない限り大きな問題とはならないでしょう。

一定の人数が集まらないと開催の手間や費用が見合わない集合型研修よりも、中小企業の実情に合っているといえるのではないでしょうか。

eラーニングサービスを利用する

特に「研修対象者が多忙で受講に時間を割けない」中小企業に向いています。

おすすめする主な理由は、次の4つです。

|

時と場所を選ばないeラーニングの特性は、プレイヤーとマネジャーを兼ねるため多忙なことの多い中小企業の管理職にとって非常に大きなメリットです。

また、複数の管理職あるいは管理職候補が、マネジメントの基礎を同一の研修(動画)で学べば、それは将来的に管理職たちの共通言語となります。

しかし、似たような内容の異なる研修で学んだ場合、管理職たちの間で共通の認識を持てるとは限りません。

一人の管理職は右に進めと言い、もう一人の管理職は左に行けと言うような事態を防ぐためには、上記4つ目の「全受講者が均一な学びを得られる」ことが大切です。

総じてeラーニングは、管理職研修はじめ中小企業の研修向きといえるのではないでしょうか。

▼マネジメントを学ぶためのeラーニングの特徴や選び方のポイントなどについて、下記で詳しく解説しています。

⇒マネジメントを学ぶeラーニング完全ガイド!トレンドやおすすめコースも紹介!

▼管理職研修へのeラーニングの活用方法について、下記で詳しく解説しています。

⇒管理職研修のeラーニング活用法─選び方~導入後まで完全ガイド

【eラーニングを“併用”するブレンディッド・ラーニング】 |

複数の学習方法を組み合わせた方式「ブレンディッド・ラーニング」が近年注目されています。 一般的には集合研修などのオフライン研修と、eラーニングなどのオンライン研修を組み合わせることを指します。 受講者が集まるので一体感や新しい視点を得られる集合研修と、自身の都合に合わせて一人で効率良く学ぶeラーニングのいいとこ取りということです。 特に、次の2つの活用方法が、多くの企業が管理職研修に関して抱える時間・コスト・労力の課題を解消する手法としてポピュラーです。

視聴が必要な動画を自ら選定するのが大変であれば、管理職向けのパッケージが用意されているサービスを利用するとよいでしょう。 たとえば、世界各国で高い実績を誇る「Cross Knowledge」では、次の2種類の管理職向けパッケージが展開されています。

これらを利用することでさらに効率的な管理職研修が可能となるでしょう。 |

内製化する

内製化するという方法も、中小企業の管理職研修におすすめの実施方法です。

特に「長期的な目線で組織力をアップしていきたい中小企業」に向いています。

おすすめする主な理由は、次の3つです。

|

外部に依頼する場合でもある程度のカスタマイズが可能な場合が多いですが、やはり限度があります。

その点、内製化すれば、自社社員の性格や傾向、自社の課題など細かいところまでキャッチアップし、カバーすることが可能です。

また、自前で行う分だけ、外部に依頼するよりも費用を抑えられる場合が多いです。

ただし、あらゆる準備を自力で行うことや社内講師を育成する必要があることから、社内トレーナーとなる社員の負担が増えてしまう点がデメリットと言えるでしょう。

教材の準備などで内製化初期段階ではかえってコスト増となることもある点に留意しましょう。

社内トレーナー養成支援サービスを利用した講師育成 |

社内講師の育成は、時間的な点からも講義品質の担保の点からも、そう簡単ではありません。 研修を内製化するにしても、その最初の一歩となる社内講師育成には外部の社内トレーナー養成支援サービスを利用するというのも一案です。 たとえば、株式会社LDcubeの提供する社内トレーナー養成支援サービスでは、

などを利用して、社内講師を育成します。 ▼株式会社LDcubeのMSSの活用事例は、下記でご覧いただけますので、こちらもご参照ください。  |

中小企業の管理職研修を成果につなげるポイント5つ

中小企業が管理職研修を実施する場合のおすすめの方法がわかったところで、どのような点に気をつければ成果につながるかを確認しておきましょう。

企業研修は、ただ漫然と実施すれば成果につながるというものではなく、中小企業で実施する管理職研修にももちろん同じことが言えるからです。

本章では、中小企業が実施する管理職研修において、特に重要な次の5つのポイントをご紹介します。

|

上記ポイントについて以下で詳しく解説しています。

企業側も受講者本人も「実施してよかった」と思えるような研修とするために、ぜひご参考になさってください。

経営者目線を獲得できるようなプログラム設計にする

中小企業における管理職研修では、受講者が受講後には経営者目線を獲得している状態を達成できるようなプログラム設計としましょう。

中小企業の管理職は、経営陣との距離が近く、組織としての意思決定に直接関与する機会が多いです。

そのため、「現場の指揮者」だけでなく「企業の経営陣」としての視点も持っていなくてはならないからです。

経営者目線で物事を見ることができなければ、上層部と同じ方向を向いて舵取りできませんので、単に視座を高めるのではなく、あくまで経営者目線が目標です。

たとえば、マネジャー層に必要とされる基礎的な知識やスキル、現場で生きてくるようなソフトスキルに加え、次のような内容も取り入れるとよいでしょう。

|

また、管理職は組織のビジョンを現場の社員に伝える役割も負いますので、自身の内にビジョンをしっかりと浸透させておく必要もあります。

経営者目線を獲得するには、私たちLDcubeの提供する経営シミュレーション実践型eラーニング「Biz-Ex」の活用もおすすめです。

▼無料資料ダウンロードはこちらから

▼経営者視点については下記で詳しく解説しています。

⇒経営者視点とは?企業の今と今後の業績を上げるポイントを解説!

▼管理職研修で扱う内容・テーマについ下記で詳しく解説しています。

組織として「管理職を育成する」という意識を持つ

中小企業における管理職研修は、企業側が「管理職を育成する」という意識を明確に持って進めましょう。

研修という学びの機会を与えておしまい、その後の成長は本人の責任でというスタンスでは、管理職はなかなか育たないからです。

中小企業では、管理職はマネジメント業務に携わるだけでなく、自ら実務も担うプレイングマネジャーであることが多いです。

そのため、実務スキルとマネジメントスキルの両方が求められ、それでなくても本人にかかる負荷は大きくなりがちです。

VUCAの時代といわれる今日、組織のリーダーにはより的確な判断力や柔軟な適応力が求められるようにもなってきています。

そんな高い要求に応えられる「頼れる管理職」が自分で勝手に育つのを期待するのは無理というものです。

管理職や管理職候補を孤軍奮闘させない体制は、人手不足が一層進む中、これからの中小企業の生き残りに欠かせないといっても過言ではないでしょう。

管理職の育成には一定のコストがかかることを理解する

中小企業における管理職研修は、管理職の育成には一定のコストがかかることを理解した上で、コスト最優先ではなく、あくまで目的達成を目指して実施しましょう。

費用を抑えることだけを考えた場合、望むような成果を得られない可能性大だからです。

たとえば、高い専門性を身に付けることを目的に研修を実施するなら、外部の専門家を講師として招くべきです。

費用を抑えるために教えるプロではない社内講師で済ませては、目的を達成できないかもしれません。

あるいは、体系的な知識を効率的に学ぶ必要があるなら、高度に体系化されたプログラムで学ぶべきです。

安く済むからと単発の講座をいくつか受講する形では、狙ったところに到達できないでしょう。

コストの観点はもちろん欠かせませんが、それを最優先にすると、手間だけかかって成果が出ないという一番もったいない結果となってしまいます。

目的を見失わない範囲でのコスト抑制にとどめましょう。

一夜にして理想の管理職に生まれ変わることを求めない

中小企業における管理職研修では、早く結果を出すことばかりを求めず、徐々に成長していくのを見守り、必要に応じて支える姿勢を大切にしましょう。

管理職に求められるスキルは多様で、高度で、応用力も必要。マネジャーのマインドセットへの転換にしても緩やかに進行していくものだからです。

結局のところ、管理職に求められるスキルを完璧に備えた管理職候補は存在せず、どれだけ吸収スピードの速い優秀な社員だとしても一夜にして理想的な管理職になれはしないのです。

人員も予算も十分にゆとりがある状況で管理職研修を実施している中小企業はほとんどないはずです。

研修を受けさせたからには、1日も早く管理職として活躍してもらわなくてはというのが本音でしょう。

しかし、もとより多忙で過剰な負荷がかかっていることも少なくないのが管理職社員です。

早くと責め立てれば潰れてしまう恐れすらあり、そうなってしまっては元も子もありません。

管理職に就任した時点では管理職としての完成度が低いのは当然のこと。

時間をかけて管理職にふさわしい考え方や行動になっていくものだということを、深いところで理解しておくことが肝要です。

受けっぱなしにせず効果測定を行う

中小企業における管理職研修は、研修を受けっぱなしにせず、必ず効果測定を行いましょう。

管理職に求められるスキルは幅広く、一気に身に付けられるようなものではありません。

それなりの期間をかけて一つずつ習得していく長い道のりです。

そのため、「受講内容を実践に落とし込めているか」を時々チェックし、必要に応じて軌道修正する必要があるからです。

「今必要なサポートは何か」「手薄になっているのはどこか」に気づく手段として、以下に挙げるような項目を評価指標とし効果測定を定期的に行います。

|

「理解度テストの結果の記録が面倒」

「ヒアリングやアンケートを実施するのは手間がかかる」

ということであれば、LMS(学習管理システム)を利用するのがおすすめです。

「上司に不満はないか?」「部下とのコミュニケーションは以前よりも取れているか?」など任意の項目でアンケート作成が可能、回答の収集・集計も半自動です。

研修の効果測定の質を高められるLMS |

LMS(学習管理システム)を導入することで、学習者の進捗状況やテスト結果などを一元管理できるようになり、効果測定の質も高まります。 eラーニングと組み合わせれば、進捗状況やテスト結果は自動で収集されますので、省力化にも貢献します。 なお、LMSは、eラーニングを利用契約するとセットで提供されるケースも多く、わざわざLMSを別途契約する必要は必ずしもありません。 たとえば、LDcube株式会社が展開する「CrossKnowledge」も、eラーニングとLMSがはじめからセットになっています。 ▼LMSを研修に導入するメリットについては、下記で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。 ▼無料資料ダウンロードはこちらから |

管理職に就くなり、ふさわしいマインドセットやスキルが急に身に付くわけではありません。

早く結果を出すことばかりを求めるべきでないことは、前項で述べた通りです。

だからといって「そのうち成長するだろう」とのんびりと傍観しているだけでは、いつの間にかゴールへの道筋を逸れていきかねません。

受講直後だけでなく、3ヶ月後、半年後、1年後といった頃合いにも、アンケートやヒアリングなどを行いましょう。

▼効果測定については、下記で詳しく解説しています。

⇒研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!

まとめ

▼中小企業の管理職研修の実態は以下の通り:

- 管理職研修を実施している中小企業は36%

- 実施形式は集合研修が圧倒的に多い

- 外部の研修会社を利用する企業が全体の42%

- 扱うテーマは企業規模を問わず「マネジメント」が80%と最多

▼中小企業が管理職研修を実施すべき理由は下記の5つ

- 中小企業は管理職の成長が企業の業績に直結しやすいから

- 中小企業では管理職の意思決定の精度や速度が問われるから

- 中小企業では管理職へのスピーディーな役割転換が迫られるから

- 中小企業ではリーダーを経験したことがない社員もいるから

- 中小企業では部下との良好な関係性が必須だから

▼中小企業の管理職研修におすすめの実施方法は下記の3種類

- 外部の研修会社主催の公開型研修に参加させる

- eラーニングサービスを利用する

- 内製化する

▼中小企業の管理職研修を成果につなげるポイントは下記の5つ

- 経営者目線を獲得できるようなプログラム設計にする

- 組織として「管理職を育成する」という意識を持つ

- 管理職の育成には一定のコストがかかることを理解する

- 一夜にして理想の管理職に生まれ変わることを求めない

- 受けっぱなしにせず効果測定を行う

LDcubeでは管理職研修のお手伝いをしております。講師派遣による研修会の企画はもちろんのこと、eラーニングによるプログラム提供や、eラーニングとオンライン研修を組み合わせたコホート型学習による展開など、幅広くご支援しています。無料デモ体験会やセミナーも実施可能です。管理職研修についてお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちら

▼関連記事はこちらから。