管理職研修の事例7選|成功例から導く実施のポイント4つ

「管理職研修の事例が知りたい」

「他社はどういった管理職研修を行っているのだろう?」

管理職研修の必要性を感じていても、具体的にどのような内容で実施すればよいかがわからずお悩みではありませんか?

そこで本記事では、下表の7社の管理職研修の事例を、抱えていた課題・取り組んだ研修・研修の結果に分て、詳しくご紹介します。

事例 | 抱えていた課題 |

マネジャー層のマネジメントの体系的な理解が不十分だった | |

管理職のマネジメント意識、管理職候補の主体性が不足していた | |

入社3年目までの若手社員の離職率が12%にまで拡大していた | |

10年来実施してきた新任管理職研修の内容が、時代の変化に対応していなかった | |

戦略やリーダーのあるべき姿が変化しているにもかかわらず、リーダー育成の見直しが進んでいなかった | |

年上の部下との接し方に悩む管理職が多かった | |

新ビジョンが浸透しない恐れがあった |

各社の課題感はそれぞれ異なっています。

貴社と似た課題感を持っていた企業の事例がもしもあれば、かなり精度の高い参考例となるはずです。

ただし、ただ管理職研修を実施するだけでは、望むような成果を得られない可能性も低くありません。

というのも、適切な工夫やフォローがなければ、

|

といった事態が生じやすいからです。

事例に加え、そうした事態の発生を回避するためのポイントもご紹介していますので、そちらもご確認ください。

本記事をお読みいただければ、どのように管理職研修に取り組めばいいのか、具体的なイメージが枠ことでしょう。

ぜひ、最後まで読み進めてください。

▼ 管理職研修についてはテーマに合わせて詳しく解説しています。

▼管理職研修のサービスについては以下資料をダウンロードしてください。

目次[非表示]

- 1.事例1:東京電設サービス株式会社|研修での学びがマネジャーの共通言語化していく過程でマネジメントも変化

- 2.事例2:学校法人 山脇学園 山脇学園中学校・高等学校|管理職同士の距離が縮まり主体性も向上

- 3.事例3:株式会社島津アクセス|若手社員の離職率が12%→2%

- 4.事例4:ニチアス株式会社|研修内容をリニューアルし時代の求めるスキルを強化

- 5.事例5:明治安田生命保険相互会社|次期役員候補として新たな視点と覚悟を獲得

- 6.事例6:TOPPAN株式会社|年上の部下への接し方のヒントを得て自分らしいマネジメントへの意欲向上

- 7.事例7:TISインテックグループ|カスケードダウンにより短期間で2万人にビジョン浸透

- 8.事例から導く管理職研修成功のポイント

- 8.1.自社の課題に即したテーマを選ぶ

- 8.2.ブレンディッド・ラーニングを取り入れる

- 8.3.「実施しただけ」で終わらせず、データを収集・分析して研修内容を改善していく

- 8.4.実践に落とし込むための工夫やフォローを行う

- 9.まとめ

事例1:東京電設サービス株式会社|研修での学びがマネジャーの共通言語化していく過程でマネジメントも変化

抱えていた課題 | 外販事業の拡大に合わせて組織として成長する必要があったが、マネジャー層のマネジメントの体系的な理解が不足していた |

取り組んだ研修 | eラーニングと集合研修を組み合わせたプログラム |

研修の効果 | マネジメントが変化した。変わっていくマネジャーの姿を見た部下たちの意識の変化、ひいては組織の成長が期待されている |

電気設備をはじめとした社会インフラ設備を対象に、コンサルティングから設計、工事、点検、監視などを行う東京電設サービス株式会社が、マネジャー層のマネジメント力の底上げを目指した事例です。

課題

同社では、外販事業の拡大に伴い、マネジャー層のマネジメント力に課題感を感じるようになっていました。

もともと同社のビジネスは、グループ会社関連の仕事が大半を占めていましたが、10年ほど前から外販事業を強化。その後外販事業を着実に伸ばしてきました。

グループ会社関連の仕事であれば手順書通りに作業すれば良い一方、外販の仕事では顧客の要望に応えるために現場技術者が自発的に知恵を出し、行動を起こさなくてはなりません。

そのため、社員の自律性・自発性・モチベーションをより成長させる必要があります。

しかし、マネジメントについて体系的に理解する機会である管理職研修を同社では実施していなかったため、成長を促す立場にあるマネジャーにマネジメント力が不足していました。

課長層も、その上司に当たる各地の地域センターの所長も、我流のマネジメントを行っている状態で、このままでは外販ビジネスが立ち行かなくなるという危機感から、管理職研修を実施することにしました。

取り組んだ研修

eラーニングと集合研修を組み合わせたプログラムを実施しました。

集合研修に参加する前に、まず基本知識をeラーニングでインプットしておき、研修当日は学んだ内容の理解を深めた上で、各受講者が自身のアクションプランを作るところまで行います。

そして研修後にそのアクションプランを現場で実践することで、マネジャーの学びを促進するという流れです。

現場での実践に際しては、各受講者にはその上司(地域センター所長には役員が、課長には所長・部長が)がメンターとしてつき、現場での実践をサポートします。

研修の効果

研修での学びを現場に適用するようになったことで、マネジメントが変化しつつあります。

そんなマネジャーの姿を見た部下たちの意識が変わっていき、現場技術者一人一人が顧客に寄り添いながら主体的に考え行動できるような組織へと変化・成長していくことが期待されます。

管理職研修は、最初に各地の地域センター所長向けに実施し、続いて本社課長向け、さらに現場課長向けと順次展開されていきました。

今後は各地の現場課長にも展開し、最終的には管理職研修で学ぶマネジメントの原理原則が全社的な共通言語となっていくことが想定されており、今はその過程にあります。

また、地域センター所長全員にアクションプランの現場での実践についての報告書をまとめてもらい、そのうちの何件かを社長に向けてプレゼンテーションする計画も進行中です。

マネジメント研修に経営陣がコミットするかしないかで成果は大きく変わるといわれ、社長へのプレゼンテーションはそういった意味でも有効と考えられます。

【この事例のポイント】 |

[参考]自発性を引き出すマネジメントを実践できるマネジャーを育てるため、「会社で初めてのマネジメント研修」を実施(リクルートマネジメントスクール公式サイト掲載)

管理職研修に関するお問い合わせはこちら!

事例2:学校法人 山脇学園 山脇学園中学校・高等学校|管理職同士の距離が縮まり主体性も向上

抱えていた課題 | 管理職はマネジメントの意識が弱く、管理職候補は未来の学校をつくっていく主体は自分たちだという意識が弱かった |

取り組んだ研修 | 【管理職向け】 |

研修の効果 |

|

中期計画で「自走する生徒を育てる」というテーマを掲げて学校教育を行う学校法人 山脇学園 山脇学園中学校・高等学校が、管理職および管理職候補のマネジメント意識やリーダーシップの強化を実現した事例です。

課題

同法人では、校長・教頭だけでなく、学年部長(管理職)にもよりリーダーシップを発揮してもらう必要性を感じていました。

というのも、学園をさらに良くしていくためには、学年部長が強いマネジメント意識を持ち、全教員が目線を揃えて同じゴールに向かえるようにする必要があるからです。

しかし、実情は下記のようでした。

|

また、学年部長候補である中堅教員にも、主体性やリーダーシップを高め、学年部長になる意識を持ってもらいたいとも同法人では考えていました。

必要性の点でいえば、教員不足が顕著になりつつある今日、優秀な教員を確保するためにも階層別研修を整備し、能力開発できる学校として魅力を高めていく必要があるという側面もありました。

そこで、スキルを磨くだけにとどまらず、自分たちで未来の学校をつくっていく意識を醸成するような学年部長および学年部長候補向けのリーダーシップ育成研修の導入を決めました。

取り組んだ研修

学年部長および学年部長候補に対し実施された研修は、以下の通りです。

【学年部長向け研修】

まず学年部長に対しては、主体的な意志を持って課題を発見し創造的に解決できる「課題解決型リーダー」に必要な能力に照らして評価しつつ育成を行うアセスメント研修(3日間)を実施しました。

アセスメントを組み入れたのは、教頭に登用する者を、それまでのような総合的判断ではなく、客観的な指標を加味して評価・判断するために、研修とアセスメントを同時に行いたいと考えたためです。

訓練された専門のアセッサーと採点スタッフが、研修全体を通じて受講者の思考・行動を詳細に絶対評価し、将来の活躍・能力発揮を予測します。

研修内容としてはシミュレーション方式の演習で、自身の思考・行動・能力の特徴や強み・弱みを知って課題を見出すとともに、創造的に課題を解決していく「創造・革新型課題解決」の考え方を習得します。

教員は教えられることに抵抗感を持つ傾向があるため、インプット中心よりもアウトプット中心の研修を導入しました。

【学年部長候補向け研修】

学年部長候補に対しては、eラーニングと集合研修を組み合わせ、職場実践による経験学習を通じて中堅ステージの学びを促進するプログラムを実施しました。

集合研修に参加する前に、ビジネスパーソンに必要な基礎知識をeラーニングで短時間かつ効率的にインプットしておき、研修当日はその知識を職場で応用できるよう実践的に学びます。

具体的には、自分自身や自分を取り巻く状況を俯瞰し、客観的に見つめるトレーニングを行い、メタ認知(自分の思考や行動を客観的に捉え、評価し、制御する能力)の促進につなげます。

そして習得した知識を生かし、どのように周囲に働きかけていくかの実行計画を立案します。

研修の効果

研修を通じて交流が深まった学年部長たちは、研修終了後にはお互いに弱みをさらけ出せるまでになり、提案し合ったり、助け合ったりするようになりました。

意思疎通も速くなり、そのポジティブな変化は事務局側が驚くほどだったといいます。

また、未来の学校をつくっていく主体は自分たちだという意識が弱かったように思われた中堅教員たちの主体性やリーダーシップも高まりました。明らかに目の輝きが変わった教員もいるほどだそうです。

こうした研修を実施する学校は決して多くない中、このように受講させてもらったことに対する謝意を研修終了後に伝えに来た教員も複数名いたとのこと。

学校からの期待の表れと受け止め、モチベーションを上げた教員が少なくなかったということです。

さらに、採用面接時に研修体系の充実を志望理由に挙げる教員候補者も現れ、階層別研修が採用優位性につながる可能性も実感されました。

【この事例のポイント】 |

[参考]「学校教員向け」の次世代リーダーアセスメント研修と中堅層向け研修を実施(リクルートマネジメントスクール公式サイト掲載)

事例3:株式会社島津アクセス|若手社員の離職率が12%→2%

抱えていた課題 | 入社3年目までの若手社員の離職率が12%にまで拡大していた |

取り組んだ研修 | 若手社員、メンターやその上司、さらには部長クラスにまで対象を広げた全方位型の研修プログラム |

研修の効果 | 学年若手社員の離職率が2%台にまで下がった |

顧客に納入されている島津製作所製品のメンテナンスとアフターサポートを専門で行う株式会社島津アクセスが、若手社員の離職を防ぐために実施した全方位型研修の事例です。

管理職を対象とした研修だけを行ったケースではなく、管理職を含むほぼ全社員を対象とした一連の研修プログラムの事例ですが、同じ悩みを抱える企業のご参考になるはずですので、ご紹介します。

課題

同社では、3年目までの若手社員の離職がここ数年で明らかに目立つようになり、離職率12%までに上昇していたことが問題となっていました。

年に2回行われる若手社員との面談やアンケート結果から推測される原因は大きく次の2つでした。

|

つまり「育成風土の不足」が背景にあり、若手社員の離職防止のためには育成風土の醸成が必要との結論に至りました。

取り組んだ研修

育成風土の醸成が必要とはいっても、風土というものは一朝一夕に作れるものではありません。

そのため、当の若手社員に加え、彼らを取り巻く社員も同時に育成することにしました。

まず、離職率の高さが問題となっていた若手社員に対しては、年次別研修(1〜3年目)と等級研修を実施し、彼らに対し研修を実施している理由やその意義を自身で理解し、意識してもらいました。

そして、メンター(寄り添い役として新入社員についている入社3年目から30歳くらいまでの社員)を対象とし、メンター制度の必要性・重要性を理解してもらうプログラムを実施。

さらに、メンターの上司に当たる責任者クラスの社員と管理職に向けても、以下のような研修を実施しました。

研修の種類 | 研修内容 |

メンターの上司に当たるメンター制度の責任者クラス向け研修 | メンター制度の責任者である自覚を持ってもらい、「今の若手社員のことはわからないから」と新人対応をメンターに任せきりにしないようジェネレーションギャップを理解するプログラム |

管理職(係長〜部長クラス)向け職場風土改善研修 | 皆が居心地よく仕事ができる環境を整えながら、当社独自の風土を作り出していくための理論とスキルを育成するプログラム

|

上記のような各階層に向けた複数の研修を並行して実施することで、単に若手社員自身の成長につなげるだけでなく、若手社員育成の意義や重要性への理解を組織に行き渡らせ、育成風土を醸成したのです。

研修の効果

上記のような組織全体を巻き込んで行った全方位型研修プログラムが功を奏し、一時は12%まで上がっていた若手社員の離職率が、2%まで下がりました。

また、若手社員から寄せられてくる相談内容の変化も見られるそうです。

たとえば、以前は「誰に質問したらいいのかわかりません」といった悩みごとが中心でしたが、研修実施語は「もっとこういうことを教えてほしい」といった前向きな内容になってきているとのこと。

メンターや上司が職場をきちんと見られるようになったことにより、報告されるトラブルの質も変化しました。

若手社員が休職・離職に追い込まれるような大きなトラブルになる前に回避しようと動くため、もっと手前の段階の小さなトラブルがこまめに報告されるようになっているそうです。

【この事例のポイント】 |

[参考]「若手社員の離職を食い止めたい」 離職率マイナス10パーセントを実現した島津アクセスの全方位型研修戦略(『マイナビ研修サービス』掲載)

事例4:ニチアス株式会社|研修内容をリニューアルし時代の求めるスキルを強化

抱えていた課題 | 10年来実施してきた新任管理職研修の内容が、時代の求めるスキルに対応していなかった |

取り組んだ研修 | 「コト・ヒト・ジブン」のコンピテンシーに合わせた内容の研修 |

研修の効果 |

|

プラント向け工事・販売事業、工業製品事業、高機能製品事業、自動車部品事業、建材事業の5つの事業を行うニチアス株式会社が、係長クラス対象の研修の内容を時代に応じてリニューアルした事例です。

課題

同社は、管理職の1つ手前の等級である主務3級に新任した社員を対象に長年実施してきた階層別研修「新任主務3級研修」が時代の求めるところに対応できていないと感じ始めていました。

同研修は、時代の変化とともに微修正こそ加えられてきたものの、基本的には10年間ずっとほぼ同じゴール感とレベル感で実施されてきたのです。

近年では、情報収集力、情報に基づいた業務遂行能力、スピード感といったスキルのニーズが高まっているため、それらの点を強化する必要があると判断し、研修内容の大幅なリニューアルを決断しました。

取り組んだ研修

新任主務3級研修は階層別研修であるため、直接的な業務知識や社会環境を教えるのではなく、主務3級として必要なスキルとマインドを身に付けてもらうことが目的です。

主務3級クラスに求められる業務遂行スキル、対人能力、リーダーシップ、そしてそれらのベースとなる自分自身を見つめ直し、計画設定スキルと上・下・横とのコミュニケーションスキルを身に付けます。

軸となるのは「コト・ヒト・ジブン」のコンピテンシー(成果を上げている社員に共通する行動特性)です。

【コト】他部署・社外との連携を含めた非定型業務のマネジメント

【ヒト】コミュニケーションのハブとなる

【ジブン】心が赴く方向を再認識する |

[参照]社員のキャリア形成の機会を設け、自律創造人材の創出を推進する(アルー株式会社公式サイト掲載)

この新しい新任主務3級研修は2日間にわたって行われ、そこに事前課題と事後課題が加わります。

事前課題は、eラーニングを活用した研修前のインプット。全国の事業所から受講者が集まるため、限られた研修時間をお互いのコミュニケーションに使ってほしいという思いが背景にあります。

事後課題は、学んだ内容を定着させ、職場で実際に活用することを目的に、アクションプランを立案・共有し、上司のサポートを受けるというものです。

研修後フォロー用の管理システムも導入し、データ収集・活用を含め、より効率的な運用を実現しました。

研修の効果

事後課題として提出されたアクションプランには研修でインプットした用語が用いられ、しっかりとしたプランが組み立てられていることから、学びを自分事に落とし込めているとわかります。

実際に、職場に戻った受講者一人一人が、研修での学びを日々の業務に展開していると感じられているそうです。

また、研修終了後の受講者の達成感や満足感がある表情から、マインドがブラッシュアップされた様子が窺えたとともに、新しい知識を吸収しようとする意識が高まったようだとのことです。

【この事例のポイント】 |

[参考]社員のキャリア形成の機会を設け、自律創造人材の創出を推進する(アルー株式会社公式サイト掲載)

事例5:明治安田生命保険相互会社|次期役員候補として新たな視点と覚悟を獲得

抱えていた課題 | 時代の変化に合わせて戦略が変わり、リーダーのあるべき姿も変化しているが、リーダー育成の見直しが進んでいなかった |

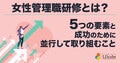

取り組んだ研修 | 半年間ほどをかけてさまざまな経営哲学に触れた上で、受講者同士で議論。最終日に自らの経営哲学をプレゼンテーションする全5日間の研修 |

研修の効果 |

|

日本を代表する生命保険会社の1社に挙げられる明治安田生命保険相互会社が、時代の変化に合わせて変わった同社の戦略が求めるリーダー像を掲げて実施した次期役員候補者向け研修の事例です。

課題

同社では、『経営塾』と称した次世代リーダー育成プログラムを実施していますが、その内容のアップデートが追いついていない状況でした。

同社のマネジメント層は、指示命令型や率先垂範型のリーダーが多いのが特徴であり、従来はその仕組みでうまく回っていました。

しかし、時代の変化に合わせて同社の戦略は変わり、戦略が変わったためリーダーに求められるものも変わりましたが、次世代リーダー育成プログラムの内容は変わっていなかったのです。

そこで、コンプライアンス順守の観点や従業員の意識の変化も踏まえつつ、リーダーのあるべき姿と育成のあり方を見直した上で実施することになりました。

具体的には、3階層に分かれている次世代リーダー育成プログラムの中で最上位に当たり、次期役員候補を育成する「エグゼクティブ」を刷新することにしました。

取り組んだ研修

視座を高め、視野を広げ、会社の目指すビジョンを社員たちに浸透させていく能力を身に付けることに重点を置き、「見るべき世界を変え、覚悟を持ってもらう」ことをゴールに据えた研修を実施しました。

研修の構成としては、下記の通りです。

- 書籍や講演などを通して業界や時代を超えたさまざまな経営の考え方に触れる(半年ほどかける)

- 受講者間でのディスカッションを通じて思考を深める

- 最終日に自らの経営哲学をプレゼンテーションする

新しいリーダー像に照準を合わせ、研修会社と打ち合わせを重ねて作り込んでいった研修プログラム概要は下図のようになりました。

[参考]現経営陣の大半が受講者。次期役員候補者向けプログラムで「見える世界が変わった」(株式会社グロービス公式サイト掲載)をもとに筆者作成

自分はどの点が弱く、求められているリーダー像に近づくためには何が必要なのかを受講者自身で気づけるような設計となっています。

研修最終日のプレゼンテーションは、社長に就任したと仮定した就任演説で、現職の会長および社長に加え、社外取締役も出席。発表内容について質疑応答等を行います。

自らの視座を高めるというゴールを満たすために、自分であればどう考えるのかを徹底的に考えてもらうスタンスを貫き、「教える」要素を極力排除したプログラムである点も大きな特徴です。

つまり、「唯一絶対の正解はない」という前提で進行するのですが、これは次期役員候補を対象とした研修だからこそといえるでしょう。

研修の効果

研修終了後には、受講者は自身の担当する組織だけを見るのではなく、全社視点・業界全体の視点で物事を考えられるようになりました。

研修を終えて「見える世界が変わった」と感じる受講者が多く、日々の発言の水準もおのずと上がっているそうです。

異なるキャリアを持つ10人前後の受講者が経営者の視座・視野で語り合うことで、会社の経営に対する多角的な考え方が生まれ、新たな視点や価値観を得られるのです。

刷新された研修プログラムが意図する通り、未来を見据えたビジョンを組織に示して組織に変革をもたらす「ビジョナリー型・変革型のリーダー」に生まれ変わるための素地を育むこともできたようです。

全体としてかなりのストレスがかかる研修といえますが、その分だけ得られるものも多いといえるでしょう。

【この事例のポイント】 |

[参考]現経営陣の大半が受講者。次期役員候補者向けプログラムで「見える世界が変わった」(株式会社グロービス公式サイト掲載)

事例6:TOPPAN株式会社|年上の部下への接し方のヒントを得て自分らしいマネジメントへの意欲向上

抱えていた課題 | 年上の部下とのコミュニケーションの取り方について悩む管理職が多かった |

取り組んだ研修 | 「今の自分のやり方で問題ないのだろうか」という悩みを皆で共有し、管理職同士が学び合うワークショップ形式の研修(相互学習プログラム) |

研修の効果 | 自身が普段行っているコミュニケーション方法に対しフィードバックをもらったことで、受講者の自己肯定感や自己効力感が高まった |

最先端の技術を活用した半導体やディスプレイ関連製品を提供しているTOPPAN株式会社のエレクトロニクス事業部門が、世代交代による年上部下とのコミュニケーションの課題を解消した事例です。

課題

同社は、部下であるベテラン社員に活躍してもらい、組織として成果を出すために、管理職はどのようにアプローチすべきかという問題意識が顕在化していました。

世代交代により従来の年功序列型から変わりつつある組織体制下、自分よりも年上の社員や元上司と一緒に働く管理職が増えたことが原因です。

そこから「年上部下」をテーマにした研修の実施へとつながりました。

取り組んだ研修

「自分のやり方は正しいのだろうか」と悩む点を皆で共有し、学び合うワークショップ形式の相互学習プログラムを実施しました。

チームリーダー全員を対象とし、総勢200名を午前クラスと午後クラスに分け、2日間にわたりオンラインで実施。グループ分けに当たっては、年上の部下を持つ人と持たない人が偏らないよう工夫しました。

まず、基本的な課題の理解のため、上手く行かない要因(思い込み、コミュニケーションの取り方等)や、年上部下との接し方の重要ポイントなどをインプットした上で、ディスカッションを行います。

なお、事前課題として、年上の部下と接している人にはその経験からどんな課題があるかを、接していない人には将来的にどのような課題が想定されるかを考えておいてもらいました。

研修の効果

課題認識を深め、ヒントを持ち帰ってもらうことを目指したため、大きな行動変容がすぐに見られはしないものの、アンケート結果から受講者の自己肯定感や自己効力感が高まった様子が窺われました。

「今のやり方で良いのだ」と自信を持って、前向きに自分らしいマネジメントを進めていこうという意識を醸成できました。

受講者からは「年上の部下に限らず、全ての人に通じる内容だ」という声も上がっており、きめ細やかなマネジメントに役立つコミュニケーションの手法を増やしてもらえたようです。

【この事例のポイント】 |

事例7:TISインテックグループ|カスケードダウンにより短期間で2万人にビジョン浸透

抱えていた課題 | 新ビジョンが一時的に周知されるだけに終わり、真の意味で浸透しない恐れがあった |

取り組んだ研修 | 新ビジョンをカスケードダウンで伝える最初の段階の「伝道師」となる管理職を対象としたキャンプ形式でのビジョン浸透研修 |

研修の効果 | 短期間で組織全体にビジョンを浸透させるという目標を達成できた |

コンサルティング、システムインテグレーション、クラウドサービス、アウトソーシングなどを中心に多岐にわたるIT関連事業を展開するTISインテックグループが、ビジョンの浸透を目指した事例です。

管理職自身のスキルアップなどを目的とした研修ではありませんが、組織運営におけるヒントとなり得る事例ですので、ご紹介します。どうぞご参考になさってください。

課題

同社は、次の10年間に向け新たなビジョンを発表しましたが、そのビジョンが浸透しないのではと危惧していました。

というのも、過去にもビジョンを策定し、その浸透に取り組みましたが、ビジョンで掲げたキーワードが普段の会話や各種計画になかなか出てこないという経験をしていたからです。

振り返ってみると、ビジョンを策定すること自体が目的化してしまい、ビジョンで描いた姿を実現するという本来の目的が霞んでしまっていたように思われました。

そこで今回は新ビジョン浸透を目指し、全国の管理職約2,600人に社長が直接語りかけるキャラバンの実施、全社員2万人へのビジョンブックの配布、経営トップが語るDVDの配布などを行いました。

しかし、こうした念入りな対応をしてもなお、これだけでは一過性のものとなってしまうと予想され、過去と同じ轍を踏まないようにするにはどうすればよいか悩みを抱えていました。

取り組んだ研修

45社20,000人という大きな組織に短期間でビジョンを浸透させる方策として、研修参加者を「伝道師」とするアイデアを採用しました。

具体的にはいわゆるカスケードダウン*、部門長が役職者へ、役職者が一般社員へと自分の言葉でビジョンを語るという3階層方式を展開したのです。

カスケードダウン*:組織の目標や戦略を、上層部から下層の部・課・個々の社員へと浸透させていく手法を、上から下へと流れ落ちる階段状の滝になぞらえた用語 |

役員から部長までが参加したキャンプでは、ビジョンが達成されたという状態をチームごとにシナリオをつくって演じる寸劇なども交え、参加者間でディスカッションを重ねました。

その後、キャンプ参加者自身が講師となって役職者にビジョンを伝えるための管理職ミーティングを主催。

続いて、管理職ミーティングでビジョンについての理解を深めた役職者が講師となって一般社員にビジョンを伝えるための職場ミーティングを主催しました。

研修の効果

短期間で組織全体にビジョンを浸透させるという目標を達成できました。

単にひと通り浸透させるだけにとどまらず、自分の言葉で伝えるという体験を通じ、伝え手である管理職層自身がビジョンの理解を深めていけたことも浸透の大きな弾みとなったといえます。

また、グループ内の各社混在で行った管理職の集合研修であったため、グループとしての一体感醸という副次的な効果もありました。

【この事例のポイント】 |

[参考]TISインテックグループ様事例(パーソル総合研究所公式サイト掲載)

事例から導く管理職研修成功のポイント

上記でご紹介した各社事例からわかること、気づかされることがあるかと思います。

本章では、そうした事例を通じて結論づけられる下記の管理職研修成功のポイントを取り上げます。

|

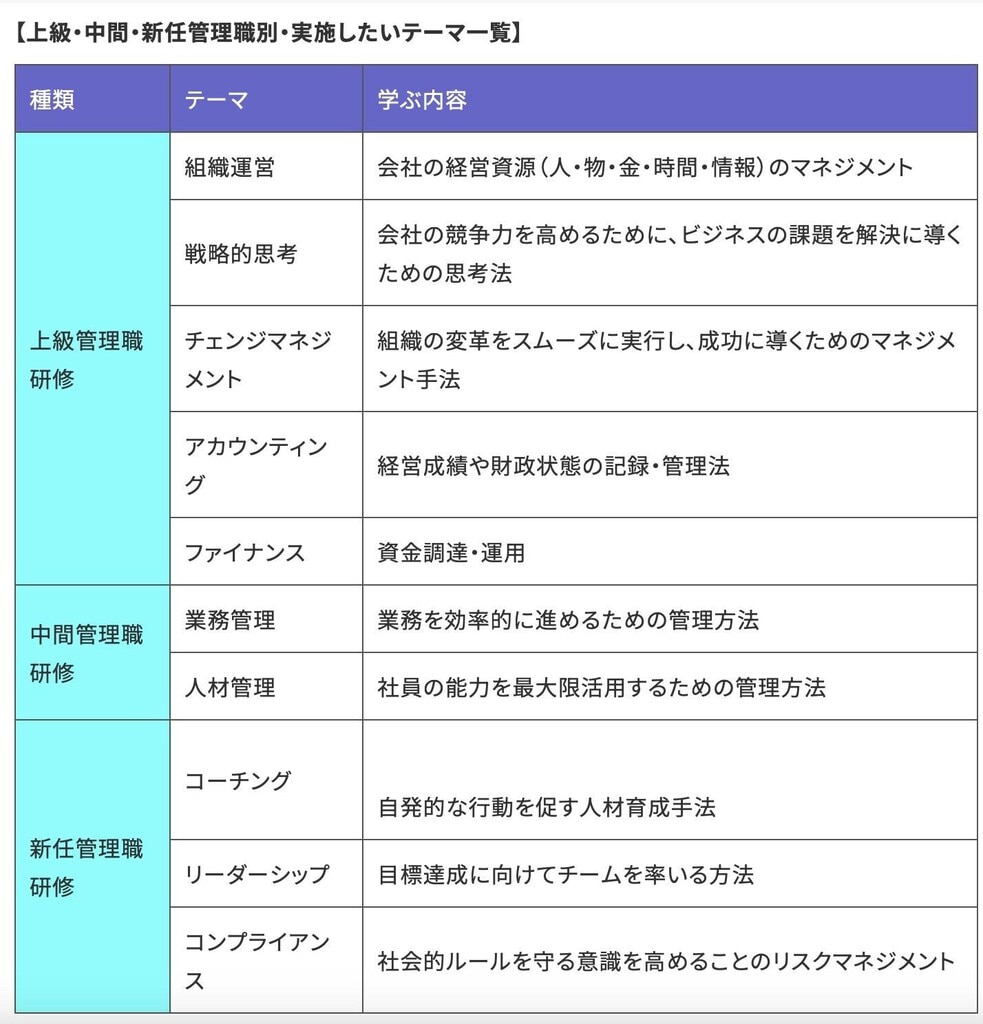

自社の課題に即したテーマを選ぶ

管理職研修で扱うテーマは、「自社の課題は何か?」を基準にして、下表に挙げるようなものの中から必要なものを選びます。

各社の抱える課題に対応したテーマでなければ、課題解消につながらず、せっかく研修を実施する意味が半減してしまうからです。

- 課題を棚卸しする

- 管理職にどう活躍してほしいのかを言語化する

といった作業を通じて、自社の現状にふさわしいテーマを見つけましょう。

管理職研修のテーマ選びについては、下記の記事で詳しく解説していますので、より効果的で有意義な研修とするためにご参照ください。

⇒管理職研修の種類とは?上級・中間・新任の3つテーマ・ポイントを解説!

ブレンディッド・ラーニングを取り入れる

これまで集合研修だけで行ってきたような場合は、eラーニングを併用する「ブレンディッド・ラーニング」を取り入れましょう。

なぜなら、eラーニングを併用することで研修効率を大幅に上げられ、多忙な管理職や管理職候補だけになかなか時間を確保できないため急務の管理職研修が先延ばしとなるのを回避できるからです。

実際に、ブレンディッド・ラーニングは、多くの企業が管理職研修に関して抱える時間・コスト・労力の課題を解消する手法として、近年注目されています。

上記の東京電設サービス株式会社の事例、学校法人 山脇学園 山脇学園中学校・高等学校の事例、ニチアス株式会社の事例のように、集団研修前の事前インプット用ツールとして利用するのも大変有効です。

視聴が必要な動画を自ら選定するのが大変であれば、管理職向けのパッケージが用意されているサービスを利用するとよいでしょう。

たとえば、世界各国で高い実績を誇る「Cross Knowledge」では、下表の2種類の管理職向けパッケージが展開されており、これらを利用することでさらに効率的な管理職研修が可能となるでしょう。

対象者 | 狙い | |

|

| |

|

|

[参考]株式会社LDcubeの提供するLMS・eラーニング「CrossKnowledge」

集団研修よりも時間もコストも少なくて済むeラーニングには、多忙な受講者本人たちはもちろん、事務局側にとっても大きなメリットがあり、ぜひ検討すべき選択肢といえるでしょう。

▼ブレンデッドラーニングについては下記で詳しく解説しています。

⇒ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順を解説!

▼管理職研修でのeラーニング活用については下記で解説していますので、ご参照ください。

⇒管理職研修のeラーニング活用法─選び方~導入後まで完全ガイド

「実施しただけ」で終わらせず、データを収集・分析して研修内容を改善していく

「実施しただけ」では、今後のより良い管理職研修へとつなげられません。データを収集・分析して研修内容を改善していくことが重要です。

下記に挙げるようなデータを分析・活用することで初めて、効果的な研修プログラムの設計が可能となります。

|

eラーニングであれば、もとよりデータ収集・分析機能を備えていることがほとんどのため、とても簡単に行えます。

よりきめ細やかなデータ管理を可能にするLMS(学習管理システム)を活用すれば、対面型研修を含めた受講履歴などの各種データを一元管理でき、なお一層の効率化を実現できます。

そういった意味でも、前述したようにeラーニングサービスを積極的に活用するのがおすすめといえるでしょう。

管理職研修は会社の舵取り役の実力に影響する学習機会であり、会社が存続する限り絶えず改善を試みる必要がある種類の研修です。

次に、さらにはその次につなげていくために、データを収集・分析しましょう。

▼研修の効果測定については下記で詳しく解説しています。

⇒研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!

実践に落とし込むための工夫やフォローを行う

管理職研修で学んだ内容を確実に実践に落とし込めるよう、研修内容の工夫や、研修後のフォローを行うことも重要です。

こうした工夫やフォローは管理職研修に限らず、あらゆる研修に必要なことですが、管理職研修の場合は、

- 状況に応じた判断が特に求められる

- その判断が組織全体のパフォーマンスに直接的に影響するケースが多い

といった理由から、その重要性が特に高いためです。

上記でご紹介した事例の中から例を挙げるとすれば、たとえば次のような工夫やフォローが行われています。

会社名 | 工夫・フォロー |

東京電設サービス株式会社 | 各受講者に上司がメンターとしてつき、現場での実践をサポートする |

ニチアス株式会社 |

|

研修中にシミュレーションを行ったり、フォローアップ研修を実施したりといった方法も考えられるでしょう。

研修で学んだ内容を確実に生かせるような研修設計・システムを念頭に置いて、研修プログラムを検討しましょう。

社内トレーナー育成も選択肢 |

「研修のコストを抑えたい」「必要なときに必要なテーマを学べる体制を実現したい」といったニーズに応えるのが、社内トレーナーによる社内研修です。 外部の研修会社に頼るよりも低コストで済む場合が多く、日程調整もしやすいため、検討したことがあるという方は少なくないかもしれません。 ですが、社内トレーナーを育成するのは、時間的な点からも講義内容の点からも、そう簡単ではないというのが実際のところです。 そんなときに頼りになるのが社内トレーナー養成支援サービスです。

といった課題の解消を目指すワークショップ(同社ツール使用)を実施できるようになります。 研修の内製化に苦戦しているなら、こうしたサービスを利用するという選択肢がありますので、ぜひ検討してみましょう。 ▼株式会社LDcubeのMSSの活用事例は、下記でご覧いただけますので、こちらもご参照ください。  |

まとめ

▼本記事で取り上げた管理職研修の事例7つ

事例 | 抱えていた課題 |

マネジャー層のマネジメントの体系的な理解が不十分だった | |

管理職のマネジメント意識、管理職候補の主体性が不足していた | |

入社3年目までの若手社員の離職率が12%にまで拡大していた | |

10年来実施してきた新任管理職研修の内容が、時代の変化に対応していなかった | |

戦略やリーダーのあるべき姿が変化しているにもかかわらず、リーダー育成の見直しが進んでいなかった | |

年上の部下との接し方に悩む管理職が多かった | |

新ビジョンが浸透しない恐れがあった |

▼事例から明らかになった管理職研修成功のポイントは以下の4つ

- 自社の課題に即したテーマを選ぶ

- ブレンディッド・ラーニングを取り入れる

- 「実施しただけ」で終わらせず、データを収集・分析して研修内容を改善していく

- 実践に落とし込むための工夫やフォローを行う

本記事が、貴社の管理職研修の意義や価値をさらに高めるような気づきをもたらすものとなれば幸いです。

LDcubeでは管理職研修のお手伝いをしております。講師派遣による研修会の企画はもちろんのこと、eラーニングによるプログラム提供や、eラーニングとオンライン研修を組み合わせたコホート型学習による展開など、幅広くご支援しています。無料デモ体験会やセミナーも実施可能です。管理職研修についてお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちら

▼関連記事はこちらから。