eラーニングを活用した効果的なオンライン研修とは? 通常の研修との違いも解説!

ビジネス環境が急速に変化する現代において、企業はどのようにして社員のスキルアップを図るべきでしょうか。

その鍵となるのが、効果的なオンライン研修とeラーニングの使い分けです。

コロナ禍を経て多くの企業が取り入れたオンライン研修は、ライブでの相互作用を重視した「同じ時間、違う場所」での学びを提供します。

一方、eラーニングは「異なる時間、異なる場所」でいつでもどこでも自分のペースで深く学べる個別学習を実現します。

これらの特性を最大限に活かし、最適なスキルアップを実現するためのポイントを一緒に探ってみませんか?

本記事では、オンライン研修とeラーニングの違いから、それぞれのメリットをどのように活用するかまで、実りある学びの設計を考察します。新しい学びの時代を切り開くための第一歩を踏み出しましょう。

▼オンライン研修についてはテーマに合わせて解説しています。合わせてご覧ください。

目次[非表示]

オンライン研修とeラーニングの違い

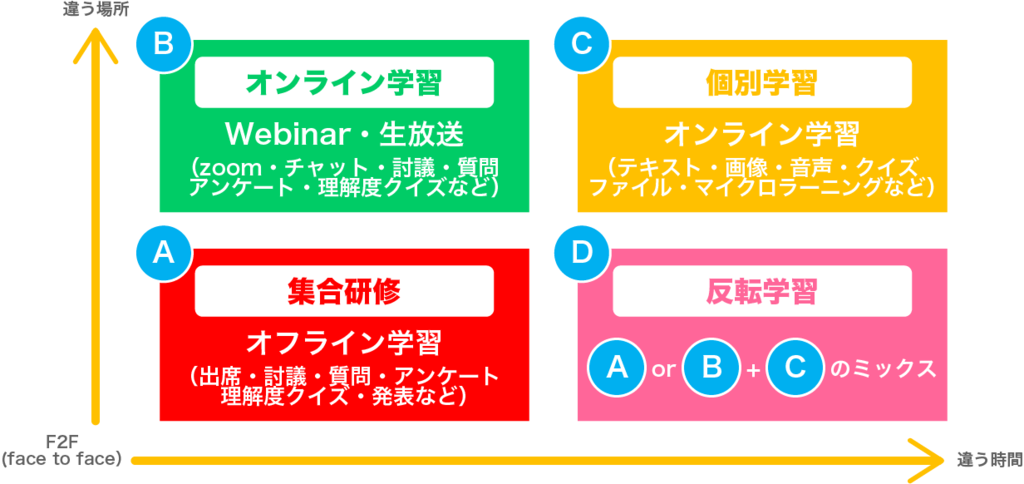

オンライン研修とeラーニングの違いについて説明するために、オンライン研修とeラーニングを含む、4つの学習スタイルについて説明します。

オンライン研修(オンライン学習)

コロナ禍を経て急速に普及したのがBの「同じ時間、違う場所」での学習、オンライン学習・オンライン研修です。

web会議システムであるZoomやTeamsなどなどを使用し、研修をライブ配信します。受講者はそれぞれの場所から参加し、オンライン上に集合して学ぶ学習スタイルです。

コロナ禍において取り入れた企業も多かったのではないでしょうか。 集合研修とは違い移動時間などが不要になるというメリットもあります。

特に新人や若手社員はオンラインツールの扱いにも慣れているためなじみやすい学習スタイルといえるかもしれません。

eラーニング(個別学習)

20年ほど前から普及しはじめたのがCの「違う時間、違う場所」での学習、つまりeラーニングです。

eラーニングや動画を活用し時間と場所の制約を受けることなくパソコンやスマホ上で学習することを可能にしました。

受講者それぞれの業務量が違うことや、担当領域の違いにより、それぞれが学習しやすい時間に学習したい内容を学習します。

通常eラーニングと表現する際にはこの個別学習を意味することがほとんどです。

研修サービスを提供している会社が新人から管理職まで対象者に合わせてコンテンツをそろえてeラーニングを提供しているところもあります。

【コンテンツ例】

- ビジネスマナー講座

- マネジメント講座

- リーダーシップ講座

- ハラスメント防止講座

- コーチング講座

- マーケティング講座

一部無料で試せる場合もあります。また、自社の事業独自コンテンツを作成して学習することも可能です。

従来のeラーニングは学習内容(コンテンツ)をテクノロジーの活用によってより多くの人に、より効率的に届けることを可能にしました。それにより多くの方に配信して学習することを可能にし、研修や人材育成業務の効率化を実現しました。

反面、講師からの細かなケアが不足しがちで受講率が高まらないという課題がありました。コンテンツをオンライン上にそろえるだけではなかなか受講してもらえないというのがeラーニングの課題です。

集合研修

これまで学ぶということの圧倒的多数を占める基本の学習スタイルは上記の図のAの領域である、集合研修がベースになっていました。

「同じ時間、同じ場所」に集まって学ぶという学習スタイルです。

企業内での階層別研修や学校での学ぶというシーンをイメージすると分かりやすいでしょう。

反転学習(ブレンデッドラーニング)

上記3つの学習スタイルを組み合わせた学習スタイルである反転学習も取り入れられるようになりました。

反転学習とは、学習をするテーマや内容に当日初めて触れるのではなく、事前にeラーニングなどの個別学習により予習を行い、事前知識を持った上で研修当日を迎える学習です。

反転学習は上記の図にも記載がありますが、「集合研修かオンライン研修」と「個別学習」を組み合せた学習スタイルです。

eラーニングを効果的にオンライン研修に活用するには?

効果的な学習の実現を考えた際に重要となるのが、反転学習スタイルです。

eラーニングを活用した個別学習では受講率が高まらないという課題がありましたが、集合研修やオンライン研修など集まって学ぶという学習スタイルと組み合わせて、研修当日だけではなく、事前学習、事後学習とセットで学習設計することで効果的な研修を実現することが可能です。

事前学習について

事前学習というと、一般的には補助学習(研修当日に学ぶ内容を補完する役割)の意味合いが強いと思われますが、ここで指す事前学習とは、受講生のニーズを事前にキャッチしたり、モチベーションを高めるための仕掛けを行ったり、学習効果を高める上で重要な学習のことを意味します。

そこで、事前学習を設計する上でポイントとなる4点についてご紹介します。

- 受講生に動機づけ・興味づけを行う:

受講生にとって、研修は事務局側で用意され、日にちが来たら受講するものと認識しがちです。しかし、それではどうしても研修に対して、受動的な姿勢となってしまい、自ら学びを得ようという気持ちが強まりません。 事務局から、研修を受けてどういう風になってほしいかというメッセージや動画をeラーニングとして配信したり、受講生自身が研修に向けた意気込みを発表したりすることで、動機づけ興味づけ、学習意欲の向上を図ることができます。研修の事前に情報発信や質疑応答ができる機会を設けることで研修参加への不安解消にも役立ちます。 - 事前知識をつける:

事務局から研修テーマに関する動画や資料などをeラーニングとして配信することや、提示する小さな課題(研修テーマにそっていて少し調べたら回答できるような課題)を課すことで、受講生自身が事前知識をつけることができます。そうすることにより、研修当日ゼロベースから学ぶより内容が頭に入りやすくなります。 - 研修内容を受講生のレベルにフィットさせる:

研修テーマへの理解度合いやニーズの確認、業務の悩みなどのアンケートをとることで、受講生のレベルに合わせた研修設計をすることができます。 また、研修のゴール設定をする際にも、事前に受講生の状況を把握することで、より明確な設定をすることが可能になります。 - 受講生の状況を職場の関係者からヒアリングする:

研修というと、登場人物は管理運営する事務局と受講対象者という構図になりがちですが、研修で学んだことを実践する場は各受講生の職場です。そのため、日常的に関わりがあるのは、研修運営の事務局の人たちではなく職場の上司や先輩です。 だからこそ、事前に上司やOJTリーダーにヒアリングを行うことで、現場を巻き込みながらより実践的な研修を設計することができます。

オンライン研修当日について

特にコロナ禍をきっかけにこれまで集合研修で実施していた社員研修をオンライン研修に切り替えた企業も多いです。

ただ、従来集合研修で行っていた内容をそのままオンラインで再現しようとして置き換えようとすると効果が高まるどころか、かえって効果を下げてしまうケースもあります。

オンライン研修のメリット・デメリットを紹介します。

オンライン研修のメリット

- アダプティブ・ラーニング(個別適応学習)が実現できる

- 繰り返し学習ができ、フォローアップもしやすい

- 場所(や時間)の制約がなくなるため、拠点間の移動がなく気軽に参加できる

- 自宅でのテレワークやリモート環境下を含め、働き方改革にも対応しやすい

- 会場の手配の必要がなくスケジュール調整が簡単、大人数にも対応可能

- 研修会場での直接の質問に比べ、オンライン上でのチャットでの質問や相談がしやすい

オンライン研修のデメリット

- その場の空気間などが醸成しづらい

- リアルに比べ懇親会などの副次的な要素のリアリティーが薄くなる

- 配信に必要な機材・機器やネットワーク回線など通信環境をそろえる必要がある

- 受講者はパソコンの前で画面を見続ける状態が続き、集中力が持たず飽きやすい

- カメラがOffの状態では講師から受講者の状況がつかみにくい

- グループワークのやり方がweb会議システムの仕様により限られることがある

オンライン研修は会社の情報セキュリティーガイドラインに従ったり、通信環境にも気を配ったりというデメリットもありますが、大きなメリットもあります。

集合研修とは違い移動などの負担が掛からないため実施しやすいというメリットがあります。特にビジネスを全国に展開している場合にはメリットが大きいです。

オンライン研修当日の運営においてはメリットを活かしながら、デメリット面を踏まえた研修運営が重要です。

オンライン研修を効果的に運営するためにはラーニングプラットフォームの活用が効果的です。6章でご案内します。

事後学習について

事後学習とは、研修を受けっぱなしで終わりにせず、研修の受講効果を高めるために必要な学習です。

具体的には、学習した内容を受講生に定着させるための支援のことを指します。 また、学習したことを業務で活かせるよう、効果測定を的確に行い、必要に応じて適切なフォローをすることも大切です。

そこで、事後学習を設計する上でポイントとなる2点についてご紹介します。

- 学習内容を定着させるための仕組みづくり:

復習用コンテンツのeラーニング配信や知識の定着を図るためのテストの実施、課題の提出など、受講生の記憶に定着するために、学んだことを振り返る機会を用意することが大切です。それだけではなく、webを使えば実践シーンを録画して課題を提出することも、それらを受講者同士で閲覧することも可能です。 また、事務局が用意する振り返りの機会のみならず、研修当日にグループ分けをしていれば、そのグループを事後学習のコミュニティーとして活用することもできます。例えば、分からないことを聞き、受講生同士で教え合うことでお互いに理解を深めることができます。 - 受講生の職場を巻き込む:

研修を終えて日常に戻ると、どうしても日々の忙しさや業務が優先されて学んだことを忘れがちです。学んだことを実践に移すためにも、上司やOJT担当者に研修内容の共有や、事後課題で提出した課題のフィードバックに上司も関わるなど、受講生に関わる人たちを巻き込むことで、受講生の成長をより促進することができます。 このように研修では当日のカリキュラムだけを設計するのではなく、前後も学習できる環境を整えることで、学びっぱなし、研修をイベント化しないようにすることができます。従来の研修構成を抜本的に変えることは大変な部分もありますが、適切に変える、調整することで効果的な研修運営が可能となります。

▼効果的なオンライン運営に関連した事例を紹介しています。詳細は下記をご覧ください。

eラーニングの位置づけの変化

eラーニングのeは「electric:電子的な」という意味合いでずっと活用されてきました。

コロナ禍を経て、その意味合いが変わったと言われています

。electricの意味合いはなくなりませんが、現代では「emergency:緊急な」という意味に変わっていると言われています。

仕事を進める中で、それぞれの社員が“今”知りたいことを“今”知れるという学習環境としての eラーニングが求められています。

学ぶことのベースが「講義」から「仕事を進めるためのサポート」や「仕事についての質疑応答」に変わったと言われています。

テレワークなど働き方も変わってきていることから、上司や先輩に気軽に質問できる環境ではなくなりました。

現代の人材育成においては今までの一般的なeラーニングよりも自社の実務遂行上必要なスキルの習得などにつながる学習環境が求められています。

オンライン研修での代表的な2つの学習方法

学習方法は大きく2種類に分けられます。それぞれ解説します。

協調学習

協調学習は、自分だけではなく他者との交流、話し合いを通じて視野を広げ、学びを深める学習スタイルです。

他者の考え方を知ることで、1人で学んだ際は得られない「他者の学び」を自分の学びにすることができるのです。

また、協調学習においても近年のテクノロジーをうまく活用すれば、効果的な学びを提供することができるようになっています。

例えば、オンライン研修中に受講生へ、あるテーマに対する意見を募り、学習プラットフォーム上にコメントを提出してもらいます。

そして、講師がその中から受講者のコメントを吸い上げたり、受講生同士で他者のコメントを自由に見たりする時間を設けます。

こうすることで、研修内にすべてを集約することが難しい、受講者一人ひとりの意見を共有できます。

また同時に、指名制のように、一部の受講者だけに発信の機会を偏らせることなく、受講生全員へ平等に与えることになり、受講生の発信の動機づけにもなります。

他者との交流を通じて学びの幅を広げたり、学びの深さを出したりという重要な学習方法です。

自己学習

自己学習は、受講者がコンテンツをインプットすることに向いています。

例えば、「受講者が研修の講義で学んだことを、理解度クイズで確認する」という設計にすると、クイズ効果も相まって、効果的に知識定着を促すことができます。

受講者の中には、「事前知識が備わっていて、動画を一度見るだけでも内容が理解できる」人もいれば、「新しい情報をばかりで1度では理解しきれない」な人もいるかもしれません。

動画などを活用した自己学習方法なら、動画の一時停止や巻き戻しをしながら丁寧にメモを取りながら学習することもできれば、動画を早送りで視聴して要点を確認することも可能です。

理解度クイズを「合格点まで何度でも挑戦できる」という仕組みにすれば、知識が定着できていないために後の講義の内容についていけず、取り残される人を減らすことにもつながります。

こうすることで、個々人のペースに合わせた学びを提供することができるのです。

協調学習と自己学習をバランスよく組み合わせた学習設計がポイントです。どちらかの方法に偏ることなく組み合わせることで学習効果を高める研修運営が可能となります。

eラーニングを活用した効果的なオンライン研修の実現にはUMU

効果的な学習を実現するツールとしてラーニングプラットフォームの活用が増えています。ここでは「UMU(ユーム)」というラーニングプラットフォームをご紹介します。

UMUは、学習者のパフォーマンス向上を目的として開発された、成果につながる学びを提供する新しいラーニングプラットフォームです。世界203の国と地域で100万社以上がUMUを導入しています。

UMU(ユーム)は「あなた 私 私たち」の頭文字をとってUMU(ユーム)と名付けられています。またそれだけではなくUMU(ユーム)には「理解し、記憶し、活用できるようにする」というコンセプトに基づいてさまざまな機能が実装されているのが特徴です。

UMUを活用することで、新入社員から管理職の教育まで幅広く学習環境を構築でき、eラーニングを活用した効果的なオンライン研修を実現することができます。

▼UMUを活用した研修運営についてはこちらで紹介しています。

⇒プラットフォームを活用した研修運営

▼UMUは営業パーソンの育成や提案力の強化にも相性が良いです。営業研修での活用イメージは下記記事をご覧ください。⇒DXで変わる!営業研修の最適な進め方・ポイントとは?

eラーニングを活用したオンライン研修で劇的な成果を上げた支援事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース

【背景】

- Withコロナ時代の中で、集合研修を実施できない中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションも図りたい。

【新たな取り組み】

- 動画コンテンツを作成してオンライン自己学習の充実化を図る

- 確認テストを実施して都度理解度をチェックする

- 質問BOXを設け、随時質問があれば入力してもらう

- オンライン研修のセッションで演習や、質問BOXに入力された質問で質疑応答を行う

【結果】

- 受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍の影響により2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

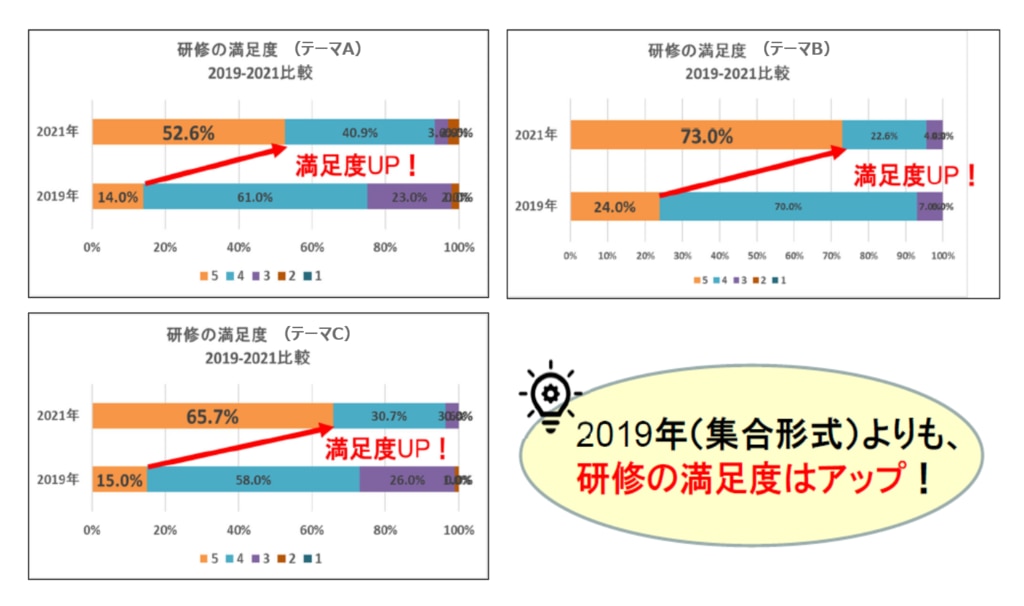

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から測定しています。 新入社員研修の満足度アンケートについて、2019年度と2021年度の研修満足度のアンケート結果の比較を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケートの結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4を付けた受講者がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5を付けた受講者がボリュームゾーンとなりました。

2021年度は2019年度と比べて、受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。

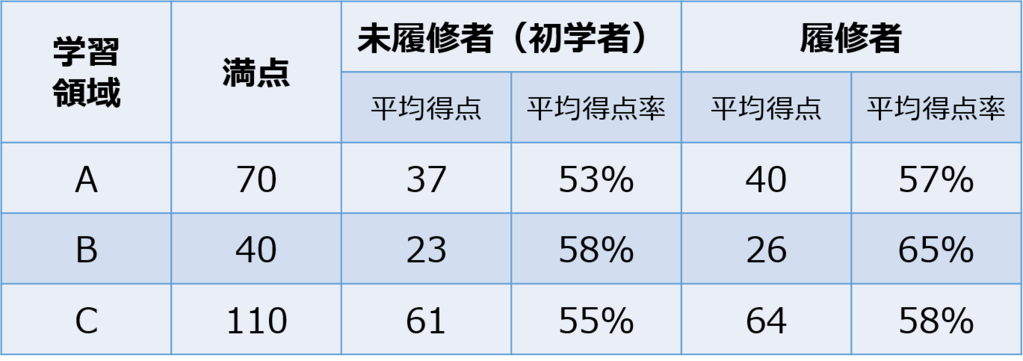

また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。

2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、点数差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

今回の事例の場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

- 動画コンテンツを作成してオンライン自己学習の充実化を図る

- 確認テストを実施して理解度を都度チェックする

- 質問BOXを設け、随時質問があれば入力してもらう

- オンライン研修のセッションで演習や質問BOXに入力された質問で質疑応答を行う

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

まとめ

eラーニングを活用した効果的なオンライン研修とは?通常の研修との違いも解説!について紹介してきました。

- オンライン研修とeラーニングの違い

- eラーニングを効果的にオンライン研修に活用するには?

- eラーニングの位置づけの変化

- 代表的な2つの学習方法について

- eラーニングを活用した効果的なオンライン研修の実現にはUMU

- eラーニングを活用したオンライン研修で劇的な成果を上げた支援事例

eラーニングだけの受講ではなく、オンライン研修と組み合わせた学習設計により効果的な社員研修の運営が可能となりますし、結果的に費用を抑えることにもつながります。

そのような研修運営を行う際にはラーニングプラットフォームUMU(ユーム)の活用がおすすめです。

株式会社LDcubeではこれまで多くの研修実施で得られた経験やノウハウを踏まえ、UMUを活用した新時代の学習環境づくりをご支援しています。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼合わせて読みたい