研修のデジタル化で効果を高める方法とは?集合だけでは足りない要素を解説!

研修の現場で、多くの企業が抱える共通の課題。それは、「研修の効果をどう測定し、どのように向上させるか」という問題です。特に、従来型の集合研修に依存していると、受講者全員の理解度を細かく把握したり、個別対応を行ったりすることが難しいです。

コロナ禍で集合研修が一時的に中断されたことで、デジタル研修の可能性が注目されましたが、ポストコロナとなった今、再び集合研修に戻る企業も少なくありません。

しかし、今の時代に本当に合った研修とは、単なる対面での集合研修にとどまらず、デジタル化によって学びの効果を最大限に高めるものです。デジタル化された研修により、個々の受講者の進捗をリアルタイムで把握し、必要に応じたサポートを提供することが可能となります。

これは、単に研修をオンラインに移行するという表面的なものではなく、より深い学習設計やデータ活用が鍵を握ります。

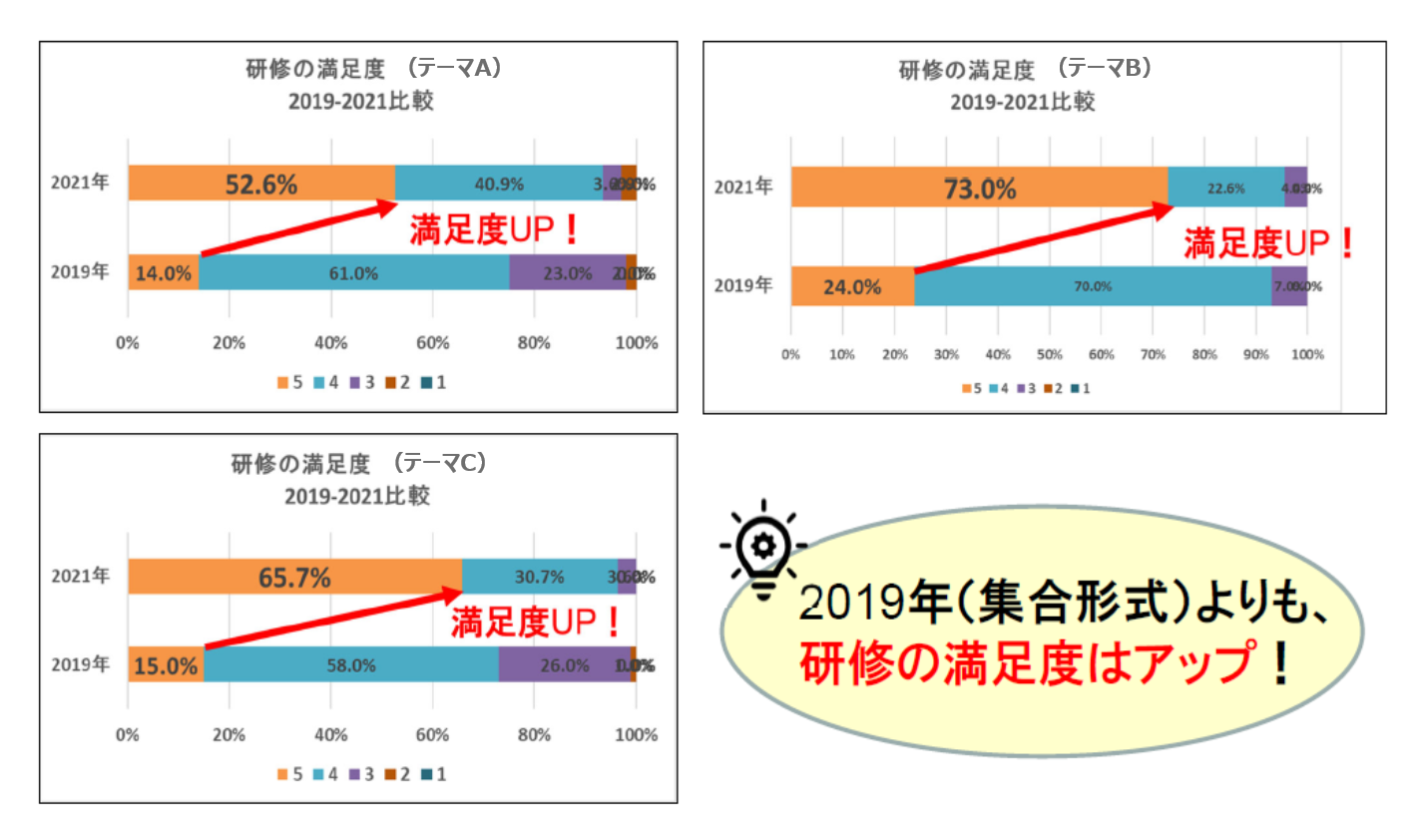

例えば、ある建設コンサルタント業の事例では、動画コンテンツやオンラインの協調学習を取り入れた結果、受講者の満足度が飛躍的に向上しました。特筆すべきは、履修者と初学者間の理解度の差が縮まり、初学者がより早く学習内容に追いつくことができた点です。これは、確認テストや質問BOXを活用することで、個々の学習ペースに応じたフィードバックが可能になったためです。

こうした研修のデジタル化は、効果測定の容易さに加え、受講者の理解度を深め、業務の実践力を高める非常に強力な手段です。これからの研修設計において、どのようにデジタル技術を活用し、個別最適な学びを実現するかが、企業の成長を大きく左右するでしょう。

本記事では研修のデジタル化の本質について解説していきます。

▼デジタル学習についてはテーマに合わせて以下で詳しく解説しています。

▼eラーニングの受講率向上についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。

▼研修のデジタル化を通じて効果測定をすることについては下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.研修のデジタル化で効果を高められる

- 2.研修のデジタル化が必要な背景

- 2.1.65%以上の組織は研修の効果を感じられていない

- 2.2.社会で進むデジタル化

- 2.3.人手不足:労力を抑えながら効率を高める

- 2.4.コロナ後集合研修に回帰

- 3.研修のデジタル化に必要な要素

- 3.1.デジタルコンテンツ

- 3.2.デジタルプラットフォーム(LMS)

- 3.3.学習設計のノウハウ

- 4.研修のデジタル化のメリット

- 4.1.集合コストがかからない

- 4.2.学習の利便性が高まる

- 4.3.学習行動のデータが活用できる

- 4.4.学習効果を高められる

- 5.研修のデジタル化のステップ

- 5.1.研修の目的の確認

- 5.2.デジタルコンテンツの作成

- 5.3.効果的な学習設計

- 5.4.プラットフォームへの搭載・配信

- 5.5.オンライン研修の実施

- 5.6.細かなリマインドやフォロー

- 6.研修のデジタル化で効果測定が容易に

- 6.1.学習行動のデータが蓄積される

- 6.2.データを使ってPDCAを回せる

- 7.研修をデジタル化した事例

- 8.まとめ:研修をデジタル化して効果を高めよう

研修のデジタル化で効果を高められる

研修をデジタル化することで、学習の効果を高めることが可能になります。

デジタル化した研修は、受講者一人一人の理解度や進捗に合わせて柔軟な学習ができる点が大きな特徴です。さらに、動画やクイズ、シミュレーションなど多様なコンテンツ形式を活用することで、視覚・聴覚・体験を通じた多角的な学びが実現します。また、学習履歴やテスト結果などのデータを活用することで、理解度の可視化や個別フォローが可能となり、学習の定着を促進します。

例えば、ある企業では、従来の集合研修からデジタル研修に切り替えたことで、受講者の理解度テストの底上げにつながりました。これは、受講者が自分のペースで繰り返し学習できる環境を整えたことに加え、理解が不十分な箇所に対して補足的に学習できるコンテンツを用意していた結果です。また、学習後のアンケートでも「内容が分かりやすく、実務に生かしやすい」との声が多く寄せられました。

このように、研修のデジタル化は単なる効率化にとどまらず、学習効果そのものを高める強力な手段となります。そして、個別最適化された学習体験とデータ活用によって、より実践的で成果につながる研修が実現できます。

研修のデジタル化が必要な背景

コロナ禍を経て、研修のデジタル化を進めていた企業でも、集合研修が可能になったことで安易に集合研修に戻す現象も起きています。研修の効果性を高めるためには、デジタル化が必要です。その背景を解説します。

65%以上の組織は研修の効果を感じられていない

多くの企業が研修の効果を実感できていない現状が、研修のデジタル化を進める必要性を高めています。

研修の成果が曖昧なままでは、投資対効果が不明確になり、継続的な人材育成が困難になります。特に集合研修や座学中心の研修では、受講者の理解度や行動変容を定量的に測ることが難しく、効果検証が後回しになりがちです。

弊社LDcubeが行った調査によると、「65%以上の組織が人材育成施策の効果を感じられていない」ということが明らかになりました。これは、研修後のフォローや評価指標が整備されていないことが主な原因です。デジタル化された研修では、受講履歴やテスト結果、行動変容に向けた細かなフォローや行動変容度合いのトラッキングが可能になり、効果測定が容易になります。

研修の効果を可視化し、継続的な改善につなげるためには、デジタル化によるデータ活用が不可欠です。

社会で進むデジタル化

社会全体のデジタル化が進む中、研修もその流れに合わせて変革する必要があります。

働き方改革やDX推進により、業務のオンライン化・自動化が進んでいます。これに伴い、従業員のスキルアップもデジタル環境で行うことが求められています。従来の集合研修では対応しきれないスピードと柔軟性が必要です。

例えば、クラウドツールやAIを活用した業務が増える中、それらの使い方を学ぶ研修もオンラインで提供されるケースが増えています。eラーニングやマイクロラーニングは、場所や時間に縛られず、個人のペースで学習できるため、現代の働き方に適しています。

社会のデジタル化に対応するためには、研修もオンライン化・データ活用を前提とした設計が求められます。

人手不足:労力を抑えながら効率を高める

人手不足の時代において、研修の効率化と省力化は企業の重要課題です。

限られた人材で業務を回す必要がある中、研修にかける時間や人的リソースを最小限にしながら、最大の効果を得ることが求められています。従来の研修では、講師の確保や会場準備など多くの工数がかかっていました。

デジタル研修では、動画コンテンツや自動テスト、AIによるフィードバックなどを活用することで、講師の負担を軽減しつつ、受講者の理解度を高めることが可能です。また、受講者が自分のタイミングで学べるため、業務との両立もしやすくなります。

人手不足の中でも質の高い人材育成を実現するためには、研修のデジタル化による効率化が不可欠です。

コロナ後集合研修に回帰

コロナ後に集合研修が再開される中でも、デジタル化の価値は失われていません。

対面でのコミュニケーションの重要性が再認識される一方で、デジタル研修の利便性や効果測定のしやすさは、今後も研修設計において重要な要素です。ハイブリッド型の研修が主流になることで、両者のメリットを生かすことが可能になります。

例えば、事前学習をeラーニングで行い、集合研修ではディスカッションや実践に集中する「ブレンデッドラーニング」が注目されています。これにより、集合研修の時間を有効活用し、学習効果を最大化できます。

コロナ後の研修環境においても、デジタル化は研修の質と効率を高めるための重要な手段です。

▼人材育成の実態調査については下記にまとめています。

研修のデジタル化に必要な要素

研修をデジタル化するには必要な要素があります。ここではポイントを解説します。

デジタルコンテンツ

研修のデジタル化には、デジタルコンテンツの整備が不可欠です。

デジタルコンテンツは、受講者が自分のペースで学習できる環境を提供し、理解度の向上や反復学習を可能にします。動画、スライド、クイズ、シミュレーションなど多様な形式で提供することで、学習効果を高めることができます。

例えば、営業研修では実際の商談シーンを動画で再現し、視聴後に理解度チェックのクイズを挿入することで、実践的な学びが可能になります。また、マイクロラーニング形式で短時間・高頻度の学習を促すことで、忙しい現場でも継続的な学習が実現できます。

デジタルコンテンツは、研修の柔軟性と効果を高めるための基盤であり、研修のデジタル化において最も重要な要素の一つです。

デジタルプラットフォーム(LMS)

研修の運用と効果測定を支えるためには、デジタルプラットフォームやLMS(学習管理システム)の導入が不可欠です。

プラットフォームは、研修コンテンツの配信、受講履歴の管理、テスト結果の集計、進捗の可視化などを一元管理できるツールです。これにより、研修の運営効率が向上し、受講者の学習状況をリアルタイムで把握できます。

例えば、プラットフォームを活用することで、受講者ごとのグループに合わせたコンテンツの出し分けや、未受講者への自動リマインドが可能になります。また、管理者はダッシュボードで全体の進捗やテスト結果を確認でき、研修の改善に役立てることができます。

プラットフォームは、研修のデジタル化を支えるインフラであり、効率的かつ効果的な人材育成を実現するために欠かせない存在です。

学習設計のノウハウ

デジタル研修の効果を最大化するには、学習設計のノウハウが必要です。

デジタル化された研修は、単にコンテンツをオンライン化するだけでは効果が出ません。学習者の行動変容を促すためには、目的に応じた設計(ラーニングデザイン)が求められます。学習目標の明確化、適切な評価方法、学習動機づけの仕組みなどが重要です。

例えば、リーダーシップ研修では「知識の習得→ケーススタディー→振り返り→現場での実践」というステップを設計することで、学びが行動に結びつきます。さらに、ピアラーニングやフィードバック機能を組み込むことで、学習の深まりと定着が促進されます。

デジタル研修の成功には、学習設計の専門的な知見が不可欠であり、コンテンツやシステムと並んで重要な要素です。

▼研修設計については下記で詳しく解説しています。

⇒効果を生み出す研修設計の方法とは?見直すポイントと成果との関係を解説!

研修のデジタル化のメリット

研修のデジタル化はいくつものメリットがあります。ここではポイントを紹介します。

集合コストがかからない

研修のデジタル化により、集合研修にかかるコストを大幅に削減できます。

従来の集合研修では、会場費、交通費、宿泊費、講師料、教材費など多くのコストが発生します。特に全国に拠点を持つ企業では、受講者を一カ所に集めるだけでも大きな負担となります。

例えば、ある企業では営業部門の集合研修に年間数百万円のコストがかかっていましたが、研修をオンライン化することで、会場費や移動費が不要となり、コストを大幅に削減できました。さらに、講師の移動時間も不要になり、より多くの研修を効率的に実施できるようになりました。

研修のデジタル化は、コスト削減と運営効率の向上を同時に実現できる有効な手段です。

学習の利便性が高まる

デジタル研修は、受講者の利便性を大きく向上させます。

オンライン環境での研修は、時間や場所に縛られずに受講できるため、業務との両立がしやすくなります。特に忙しい現場では、空き時間を活用して学習できることが大きなメリットです。

例えば、営業の現場では、営業時間が減ると売り上げに直結するため集合研修の参加を避けるケースも多くあります。そこで、スマートフォンで視聴可能なマイクロラーニングを導入したところ、受講率が大幅に向上し、学習の定着にも効果が見られました。

受講者のライフスタイルや業務状況に合わせた柔軟な学習環境を提供できる点が、デジタル研修の大きなメリットです。

学習行動のデータが活用できる

デジタル研修では、学習行動のデータを収集・分析することで、研修の改善や個別支援が可能になります。

LMSなどのプラットフォームを活用することで、受講履歴、理解度、テスト結果、視聴時間などの詳細なデータが取得できます。これにより、学習の進捗や課題を可視化し、適切なフォローアップが可能になります。

残念ながら集合研修だけでは学習行動のデータ収集ができず、効果性を高めていくことが困難です。データに基づいた研修運営は、効果的な人材育成と継続的な改善を支える重要な要素となります。

学習効果を高められる

デジタル研修は、学習効果を高めるための仕組みを柔軟に設計できます。

デジタル環境では、反復学習、即時フィードバック、インタラクティブなコンテンツなどを活用することで、理解度と定着率を向上させることが可能です。また、個人のペースに合わせた学習ができるため、学習者の満足度も高まります。

例えば、ある企業では、動画視聴後にクイズを挿入し、正答率に応じて補足コンテンツを用意するなどの対策を導入しました。その結果、受講者の理解度が向上し、研修後の業務パフォーマンスにも好影響が見られました。

デジタル研修は、学習者の理解と行動変容を促進する設計が可能であり、研修の成果を最大化するための有力な手段です。

▼行動変容につなげる研修のあり方については下記で詳しく解説しています。

⇒行動変容を促す研修の設計方法とは?効果的な学習設計で効果を最大化!

研修のデジタル化のステップ

研修をデジタル化するには何から始めればよいでしょうか?ここでは研修をデジタル化していくステップについて紹介します。

研修の目的の確認

研修のデジタル化を進める前に、まず研修の目的を明確にすることが重要です。

目的が曖昧なままでは、コンテンツや設計が受講者のニーズとズレてしまい、効果的な学習につながりません。目的を明確にすることで、必要なスキルや知識、到達目標が定まり、研修全体の設計がスムーズになります。

例えば「新任マネジャーの育成」が目的であれば、必要なスキルは「部下育成」「目標管理」「リーダーシップ」などに絞られます。これにより、コンテンツの選定や評価指標も明確になり、研修の成果を測定しやすくなります。

デジタル研修の成功には、目的の明確化が出発点となります。ここを丁寧に設計することで、後工程の精度が高まります。

デジタルコンテンツの作成

目的に沿ったデジタルコンテンツの作成が、研修の質を左右します。

デジタルコンテンツは、受講者が自律的に学ぶための中心的な要素です。動画、スライド、クイズ、シミュレーションなど、形式を工夫することで理解度や定着率が向上します。

例えば、営業研修では「商談の流れ」を動画で再現し、視聴後にクイズで理解度を確認する構成が効果的です。さらに、ケーススタディーを取り入れることで、実践的な思考力も養えます。

コンテンツの質が研修の成果に直結するため、目的に合った構成と表現方法で作成することが重要です。ただし、必要以上に凝ったコンテンツを作る必要はありません。

効果的な学習設計

デジタル研修の効果を最大化するには、学習設計のノウハウが不可欠です。

単に情報を伝えるだけではなく、受講者が「理解し」「考え」「行動に移す」ための設計が求められます。つまり、学習目標の設定、ステップの構成、フィードバックの仕組みなどが重要になります。

例えば、リーダーシップ研修では「知識→演習→振り返り→現場実践」の流れを繰り返し設計することで、学びが行動に結びつきます。さらに、ピアラーニングや行動変容チェックリストを取り入れることで、行動促進を図ることができます。

学習設計は、研修の成果を左右する重要な工程です。専門的なノウハウを生かして設計することで、受講者の成長を確実に支援できます。

プラットフォームへの搭載・配信

作成したコンテンツは、LMSなどのプラットフォームに搭載し、効率的に配信する必要があります。

プラットフォーム(LMS)を活用することで、受講履歴の管理、進捗の可視化、テスト結果の集計などが可能になります。これにより、運営の効率化と効果測定が可能となります。

例えば、LMSに動画とクイズを組み合わせた研修を搭載し、受講者の進捗に応じて自動でリマインドを送る仕組みを導入した企業では、完了率が大幅に向上しました。

プラットフォームの活用は、研修の運営と改善を支えるインフラです。デジタル化の効果を最大限に引き出すために欠かせません。

オンライン研修の実施

デジタルコンテンツを活用したオンライン研修の実施は、柔軟で効果的な学習環境を提供します。

オンライン研修は、事前にeラーニングなどで学習したテーマについて、2時間程度でディスカッションや演習を中心に進めます。場所の制約を受けずに受講できるため、業務との両立がしやすく、受講者の負担を軽減します。また、双方向性を持たせることで、理解度や参加意欲も高まります。

例えば、Zoomを活用したオンライン研修では、ブレイクアウトルームを使ってグループワークを行うことで、集合研修に近い学習体験が可能になります。録画機能を使えば、復習も容易です。

オンライン研修は、柔軟性と学習効果を両立できる手段として、今後の人材育成に欠かせない形式です。

細かなリマインドやフォロー

研修の定着を促すためには、こまめなリマインドやフォローが重要です。

デジタル研修では、受講者が自律的に学ぶ必要があるため、途中で離脱してしまうリスクがあります。定期的なリマインドやフォローアップを行うことで、学習の継続と定着を支援できます。

例えば、LMSから自動で「未受講者への通知」や「次回研修の案内」を送ることで、受講率が向上します。また、研修後にアンケートや振り返りシート、行動変容チェックリストを配布することで、学習内容の定着を図ることができます。

リマインドやフォローは、研修の成果を最大化するための重要なサポート施策です。デジタル化によって、効率的かつ継続的な支援が可能になります。

▼学習 プラットフォームについては下記で詳しく解説しています。

⇒学習プラットフォームで人材育成の効率を高めるには?おすすめ運用方法も解説!

研修のデジタル化で効果測定が容易に

研修をデジタル化し、学習行動のデータを活用することで効果測定も可能になります。ポイントを解説します。

学習行動のデータが蓄積される

研修のデジタル化により、受講者の学習行動に関するデータが自動的に蓄積され、効果測定が容易になります。

デジタル研修では、LMSなどのプラットフォームを通じて、受講履歴、視聴時間、テスト結果、投稿回数などの詳細な行動データが記録されます。これにより、受講者の理解度や学習の進捗を客観的に把握することが可能になります。

例えば、ある企業では営業研修をデジタル化したことで、「総学習時間」「クイズの正答率」「ロープレの練習回数」などのデータをリアルタイムで取得できるようになりました。これにより、理解度が低いコンテンツの改善や、受講が遅れている社員への個別フォローが迅速に行えるようになりました。

デジタル研修では、学習行動のデータが蓄積されることで、研修の効果を定量的に把握でき、改善につなげるための土台が整います。

データを使ってPDCAを回せる

デジタル研修では、蓄積されたデータを活用してPDCAサイクルを回すことで、研修の質を継続的に向上させることができます。研修の効果を高めるには、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のサイクルを回すことが不可欠です。デジタル研修では、各ステップに必要な情報がデータとして取得できるため、客観的な評価と迅速な改善が可能になります。

例えば、ある企業では「受講完了率が低い」「テストの正答率が伸びない」といったデータを基に、コンテンツの順序や難易度を見直しました。その結果、次回の研修では完了率が向上し、理解度も改善されました。こうした改善は、データがあるからこそ実現できたものです。

デジタル研修は、データを活用してPDCAを回すことで、研修の質を継続的に高める仕組みを構築できます。

▼研修の効果測定については下記で詳しく解説しています。

⇒研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!

研修をデジタル化した事例

建設コンサルタント業 新入社員研修のケース

【背景】

Withコロナ時代の中で、単にオンラインで研修を行うだけでなく、学び方のイノベーションを図りたい。

【新たな取り組み】

|

【結果】

受講の満足度は? 理解度は?

2019年度までは集合研修をベースに新入社員研修を実施していましたが、コロナ禍に入った2020年度は新入社員研修を実施できませんでした。

2021年度はオンラインで新入社員研修が実施できるように準備を進めました。

オンライン新入社員研修の効果について、受講者の満足度と理解度の観点から効果測定しています。 新人研修の満足度アンケート結果 2019年度と2021年度の、研修満足度のアンケートデータの比較満足度を見てみましょう。

研修のテーマ別で受講者のアンケートを実施しています。

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までの研修アンケートと2021年度の研修アンケート結果を比べると、大きな差が出ています。 (2020年度は研修未実施のためデータなし)

2019年度までは研修の満足度に関して、5段階中で4をつける人がボリュームゾーンでしたが、2021年度は5をつける方がボリュームゾーンとなりました。

受講者の研修満足度が大きく高まった結果となりました。 また、理解度については毎年テーマ別で試験を実施しています。

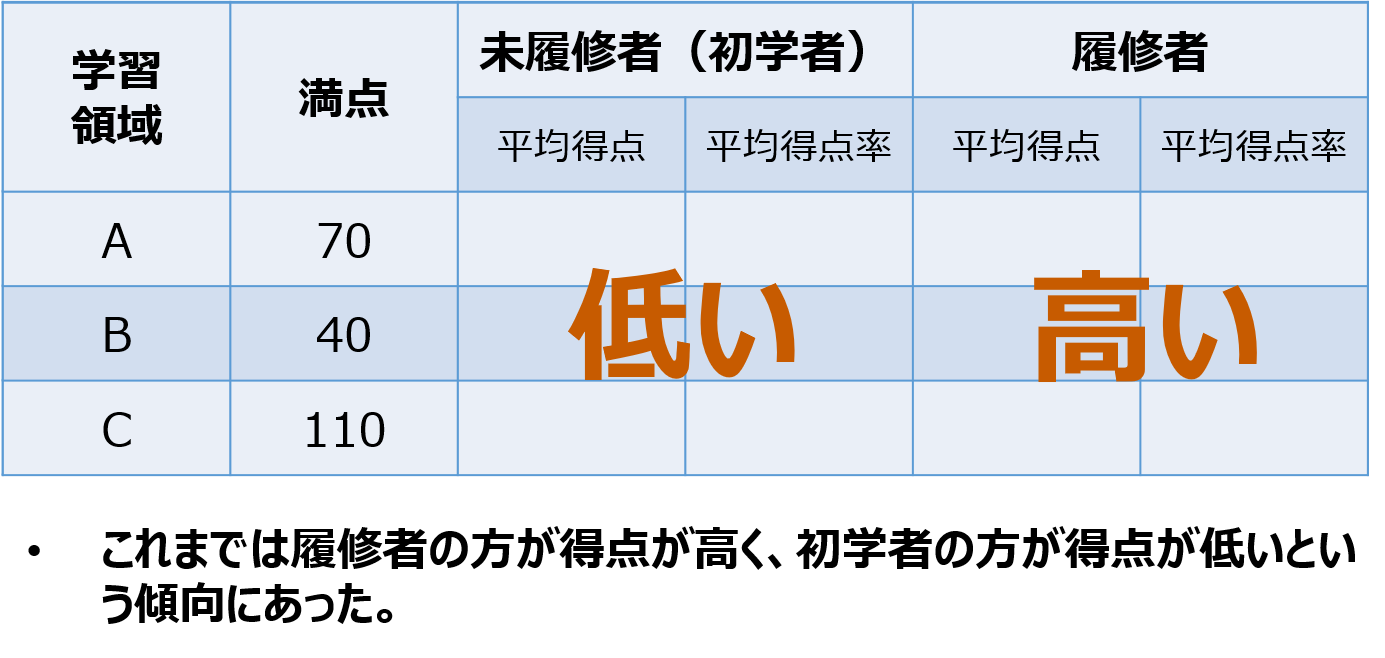

初学者と履修者で試験結果を比べている図 新入社員の中には、ある分野について大学時代に学習したことがある履修者と、学習したことがない初学者が混在しています。

例年の傾向として、初学者は得点が低く、履修者は得点が高い傾向にありました。 2021年度の試験は下記のような結果になりました。

初学者と履修者で試験の結果を比べている図(点数入り) 初学者の得点が低く、履修者の得点が高いという傾向は存在しますが、その差はあまりなく、初学者が履修者に追いついてきているという結果になりました。

オンラインで効果的な学習環境を構築してきたことで、受講者の満足度も理解度もどちらも高めることに成功しました。

今回のケースの場合、カリキュラム作成に当たり下記に取り組みました。

【新たな取り組み】

|

※上記について、ラーニングプラットフォームUMU(ユーム)を活用して展開カリキュラムの効果測定をしたところ、受講者の満足度、理解度ともに良い結果を得ることができ、上記のカリキュラムが効果的であるということを証明することができました。

(出典:新入社員研修のカリキュラム作成!効果を最大化するポイントを紹介)

▼新入社員研修における動画活用については下記で解説しています。併せてご覧ください。

⇒新入社員研修で動画を活用するメリット|教材の形式や特徴を解説!

まとめ:研修をデジタル化して効果を高めよう

研修のデジタル化で効果を高める方法とは?集合研修だけでは足りない要素を解説! について案内してきました。

本記事では、デジタル化の背景から具体的な手段、その効果まで全てを解説しました。まず、多くの企業が抱える課題として、従来型研修の効果測定の難しさがあります。デジタル化は、この問題を解決するための重要な手段です。デジタル研修では、時間や場所の制約を受けず、個人の理解度に応じた学習が可能になり、受講者自身のペースで効果的に知識を深めることができます。

また、ビデオやシミュレーション、クイズといった多様な形式のコンテンツを駆使することで、学習者の興味を引きつけ、多角的に理解を促進します。プラットフォームの活用によりデータが蓄積されることで、受講者の進捗確認やフォローアップが簡便になり、研修が終わった後のフォローも徹底することができます。これにより、受講者の行動変容を具体的に確認でき、個別サポートが容易になります。

特に建設コンサルタント業の新入社員研修の事例では、動画コンテンツやオンライン協調学習の導入により、受講者の満足度と理解度が確実に向上したことを紹介しました。結果として、初学者と履修者の理解度の差も縮まるなど、デジタル化による研修の質の向上が実証されました。

これらのポイントから、研修のデジタル化は現代の企業研修において不可欠であり、効率的かつ効果的な人材育成を実現するための鍵と言えるでしょう。今後も継続してデジタル技術を活用し、より一層洗練された研修プログラムの構築を進めていくことが求められます。

LDcubeは、研修の効果測定はもちろん、社内研修の効果的な企画や内製化のサポート、研修のデジタル化などのご支援をしています。期間限定のプラットフォームの無料IDなどもご利用いただけます。研修を効果のあるものにしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。