【調査レポート速報!】(3年目)ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査結果を公開!

リモートワークの普及・常態化やDXの加速、AIの進化など、新型コロナの流行がもたらした変化は、企業の人財育成の形にも大きな影響を与えました。

働き方や、働く人々に求められるスキルが大きく変わったことで、企業でも従来の集合研修からオンライン学習への移行、デジタルスキルの習得支援、自律的学習の促進などに向けた仕組み作りが課題となっているでしょう。

そのような環境変化の中、人事担当者さま、経営者さまへ「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」について3年目の調査をいたしました。

本記事ではその結果をご紹介します。

▼本レポートは下記よりダウンロードできます。

【本記事のデータ利用条件】

|

目次[非表示]

アンケート調査概要

アンケート名称 「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」に関するアンケート(3年目)

調査主体 : 株式会社LDcube(調査委託:ProFuture株式会社)

調査期間 : 2025/6/20~7/3

調査方法 : WEBアンケート

調査対象 : 人事・人材育成ご責任者・担当者さま

有効回答 : 186件

質問一覧

- 貴社の従業員数を教えてください。

- 「人的資本経営」が叫ばれる中、貴社では人材育成への投資をどの程度増やしていますか?

(直接的な金銭の支払いを伴うものだけでなく、社内体制の強化なども含む) - 貴社で人材育成を展開するにあたり、重視している対象はどのような方々ですか? 当てはまるものをすべてお選びください。

- 上記の対象者を重視している理由を教えてください。

- 貴社ではどのようなリソースを活用して人材育成施策を展開していますか? 当てはまるものをすべてお選びください。

- 貴社ではどのようなスタイルで人材育成施策を実施していますか?

- 質問6でお選びいただいたスタイルを選択している理由を教えてください。

- 貴社における、eラーニングの活用状況について教えてください。

- 人的資本経営が注目されるなか、貴社では「社員がどれくらい学習しているか」といった社員の学習行動についてのデータを取得し、可視化できていますか?

- 貴社では、学習管理システム(Learning Management System)などのプラットフォームを活用していますか?

- AIツールの普及が進んでいますが、貴社では人材育成においてAIを活用していますか?

- AIツールをどのようなシーンで活用しているか、お答えできる範囲で詳細を教えてください。

- 貴社の現在の人材育成施策について、効果が出ていると感じますか? 最も当てはまるものをお選びください。

- 現在、重視している人材育成上のテーマを教えてください。

※太字は2025年度に入れ替えた質問項目

※本資料では過去の調査結果と2025年の調査結果の比較で「推移」という言葉を用いますが、「同一アンケート回答者の時を経た推移」という意味合いではなく、「昨年同時期に行ったアンケート結果からの推移」という意味合いで使用しています。あらかじめご了承ください。

サマリー

|

以下でデータをもとに解説していきます。

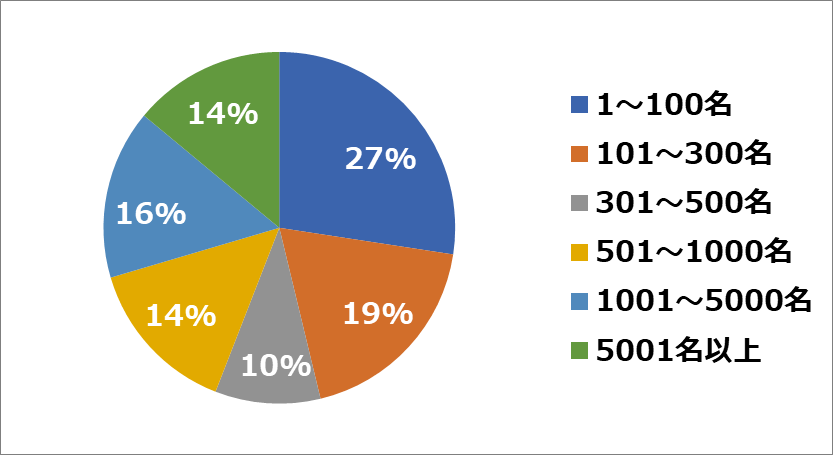

回答者組織の規模について

質問1:貴社の従業員数を教えてください。

回答者の組織規模については、多少のばらつきはあるものの、幅広い組織規模の方々に満遍なく回答いただきました。

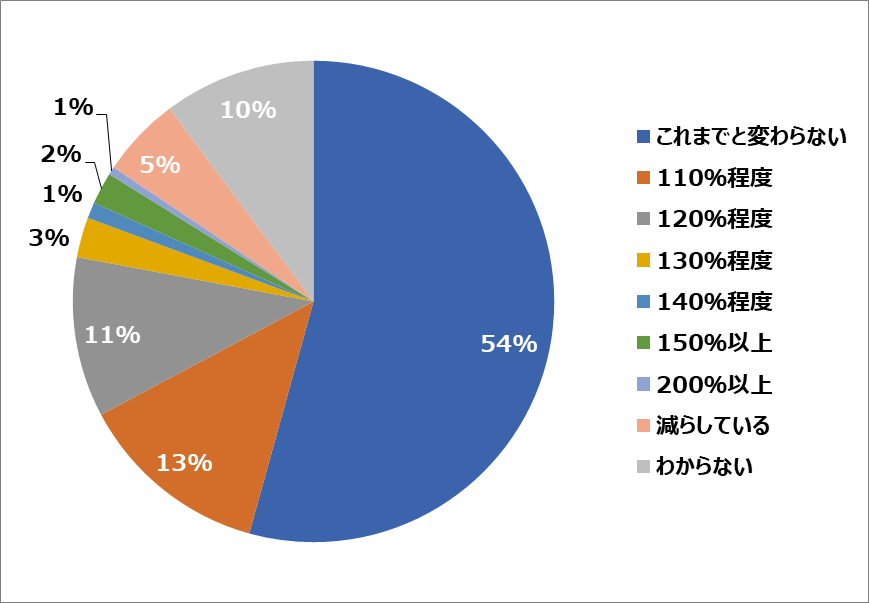

人材育成への投資の増減について

質問2:人的資本経営が叫ばれる中、貴社ではこれまでと比べて人材育成への投資をどの程度まで増やしていますか?(直接的な金銭の支払いを伴うものだけでなく、社内体制の強化なども含む)

54%の組織では「これまでと変わらない」と回答しています。

5%の組織では「減らしている」と回答しています。

程度の差はありますが、30%の組織では人材育成への投資を増やしていると回答しています。

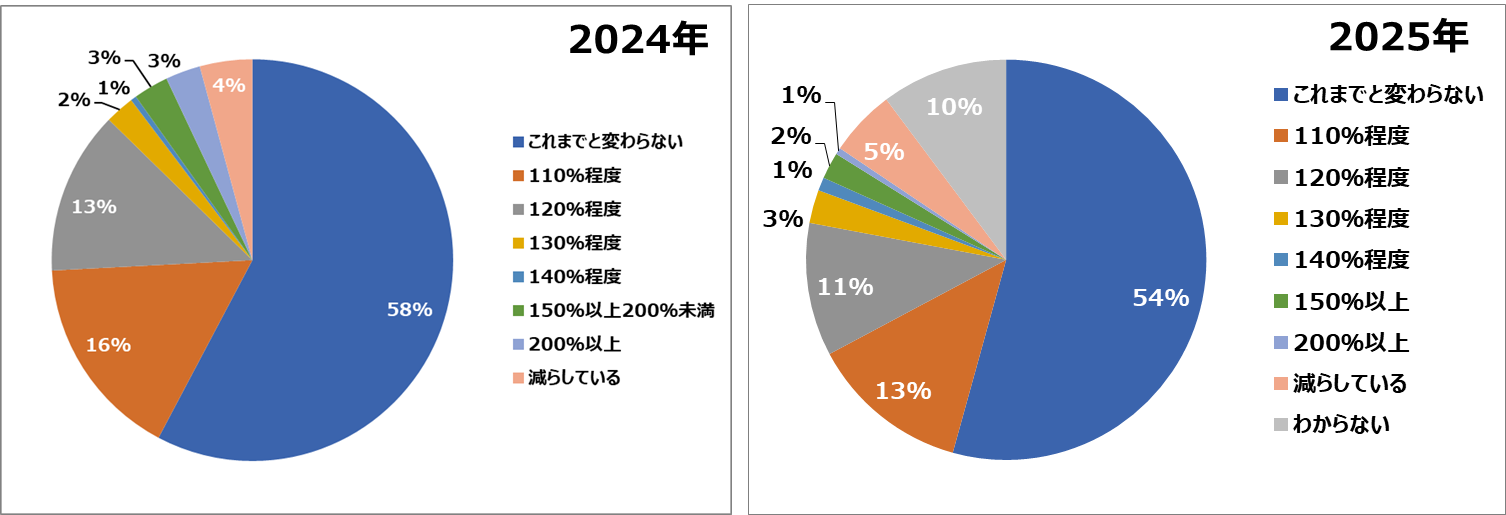

【推移】

2024年度と2025年度とを比較してみても大きな傾向は変わらないことが分かります。

【コメント】

54%の組織では「これまでと変わらない」と回答していますが、反面30%の組織では人材育成への投資を増やしていると回答しています。これまで人的資本への投資は研修費など費用に計上されるため、短期的にはコストとみなされてきました。中長期的には人的資本経営が叫ばれる中で、投資をした社員の知的・技術的資本が高まり、生産性の向上に寄与したり、新サービスを生み出したりするなど自社の価値創造への貢献が期待されています。

2024年度と2025年度の比較でも大きな傾向は変わりません。

業績的な観点から投資の可否の問題もありますが、人的資本への投資のポイントを早期につかみ、自社の競争優位性につなげていくことが重要です。現状を維持している組織は先行している組織の動きなどをウオッチしながら、自社の投資の方向性や計画を見定め、先行している組織に後れを取らないことがポイントです。

▼人的資本経営については下記で解説しています。併せてご覧ください。

⇒人的資本経営とは?企業の人材を“資産”に変える実践プロセスを事例付きで解説!

人材育成で重視している対象者・層

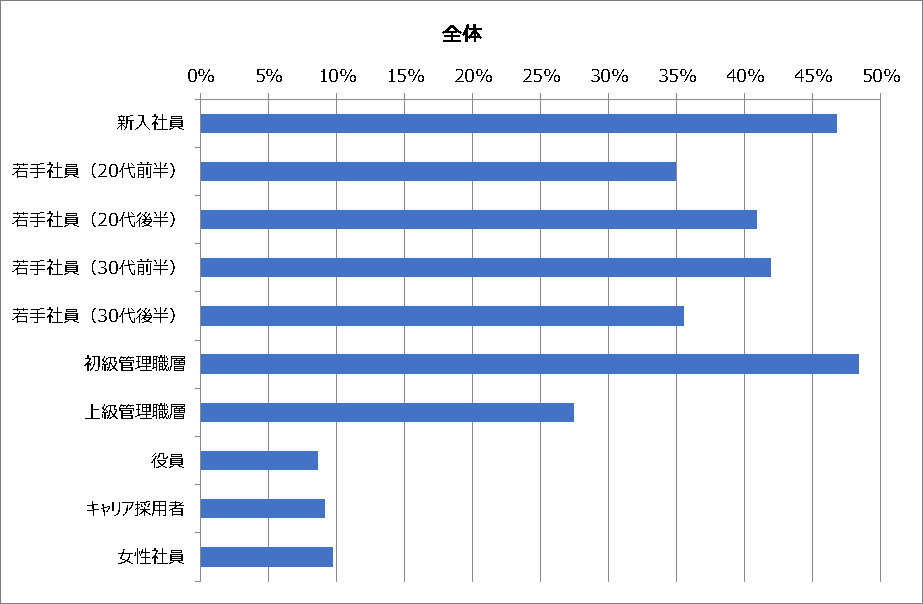

質問3:貴社における人材育成の対象として、重視しているのはどのような方々ですか? 当てはまるものをすべてお選びください。

- 新入社員と初級管理者を重視している割合が高いです。

- 若手社員では、特に20代後半~30代前半を重視していることが分かります。

- 一方で、役員やキャリア採用者、女性社員を重要視している割合は低めとなっています。

【コメント】

多くの組織では新入社員から初級管理職層までを重視していますが、中でも初級管理者層と新入社員、そして30歳前後の若手社員を重要視しているという傾向でした。人手不足が深刻化する現代の組織運営において、キャリアの節目となる年代の社員に対して、定着と、もう一段二段のレベルアップといった期待がうかがえます。

その中でも、最も重要視されている初級管理者は、多様化する価値観、働き方の中で、ハラスメントなどにも気を配りながら、メンバーの強みや成長意欲、キャリア形成の意思を把握し、効果的にマネジメントしていくことが求められていることなどが推察されます。

▼各階層の研修のサービス資料については下記からダウンロードできます。

人材育成施策を展開するためのリソース

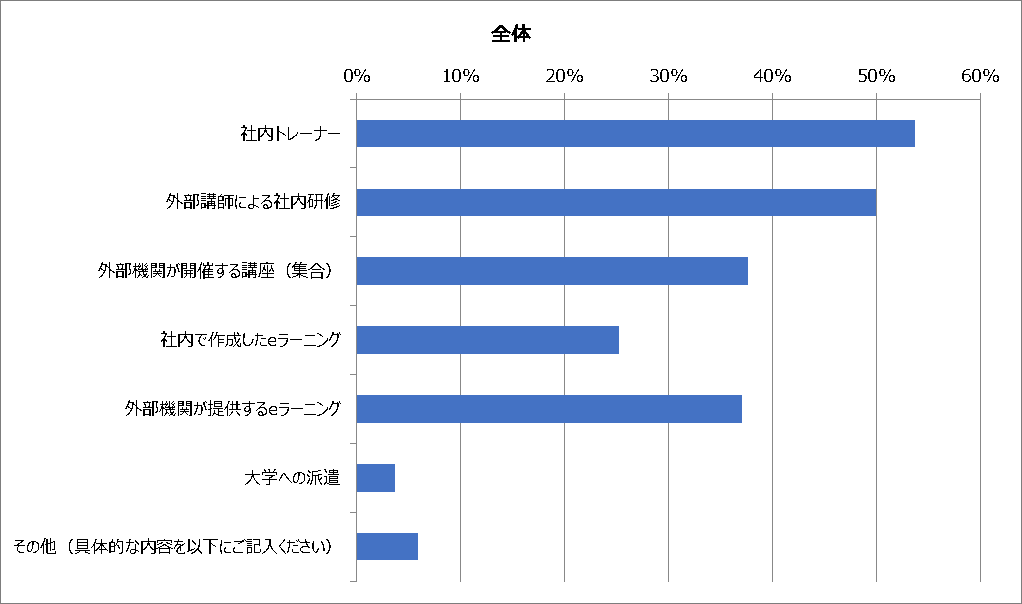

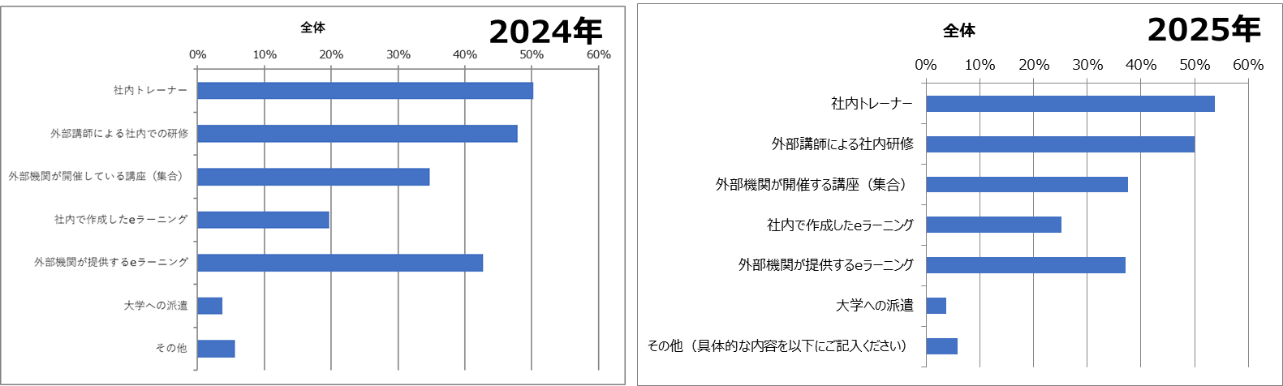

質問5:貴社ではどのようなリソースを活用して人材育成施策を展開していますか? 当てはまるものをすべてお選びください。

人材育成施策を展開するリソースについては、社内トレーナーがトップ、次いで、外部研修となりました。

外部が開催する講座(集合)、外部のeラーニングの活用、が続いています。

複数回答のため、多くの組織でこれらのリソースの併用が多いと推察されます。

【推移】

2024年度と2025年度とを比較してみても大きな傾向は変わらないものの、社内トレーナーの比率が若干高まっています。また、外部のeラーニング活用比率が減少し、社内作成eラーニング活用比率が向上しました。社内状況に合わせた学習コンテンツのニーズが高まっているのかもしれません。

【コメント】

本質問は複数回答ですので、多くの組織でこれらのリソースの併用が多いと推察されます。これまでさまざまな組織にお伺いし、人材育成施策のお打ち合わせやその実施に立ち会う中での肌感覚としては、本質問の選択肢を目的に応じて使い分けているのではないかと考えられます。

社内での実務的な事柄に関しては社内トレーナーが研修を実施し、リーダーシップ、コミュニケーションスキルなど汎用的なスキルに関しては外部講師を活用するという棲み分けが効果的です。既任管理者以上については、社内トレーナーでは実施しにくいので、外部の講座に派遣し学習してもらうとともに幹部クラス同士のネットワークを構築する機会を提供するのがよいでしょう。

コロナ禍を経てeラーニングの活用など教育のデジタル化の必要性も感じており、自社でもコンテンツを作成し始めています。ただ、自社でのコンテンツ作成が追いつかず、外部機関が提供しているeラーニングについて活用しているのではないかと考えられます。社内作成のeラーニングよりも外部のeラーニング活用の比率が高いのは、自社独自のコンテンツの作成も進めたいと思っているものの、そこまで手が回っていないということを表しているのではないかと考えられます。

人的資本経営が叫ばれる中で、今後重要になってくると考えられるのが、社内トレーナーの活躍とeラーニングの活用です。なぜなら、真に効果のある学習者主体の学びを行っていくには、eラーニングの活用とそれを効果的に運用する社内トレーナーの存在がカギとなるからです。さまざまな手段を組み合わせることで効果的な学習がデザインできます。社内トレーナーがさまざまなノウハウを蓄積し、効果的な学習の実現につなげていきたいところです。

▼「研修内製化の実態調査」の結果については下記で詳しく解説しています。

⇒【調査レポート速報!】「社内研修・研修内製化の実態と課題」に関する調査結果を公開!

▼社内トレーナーについては下記で詳しく解説しています。

⇒研修は社内講師で実施?実施のポイントやメリットとデメリットを解説

人材育成施策の実施スタイル

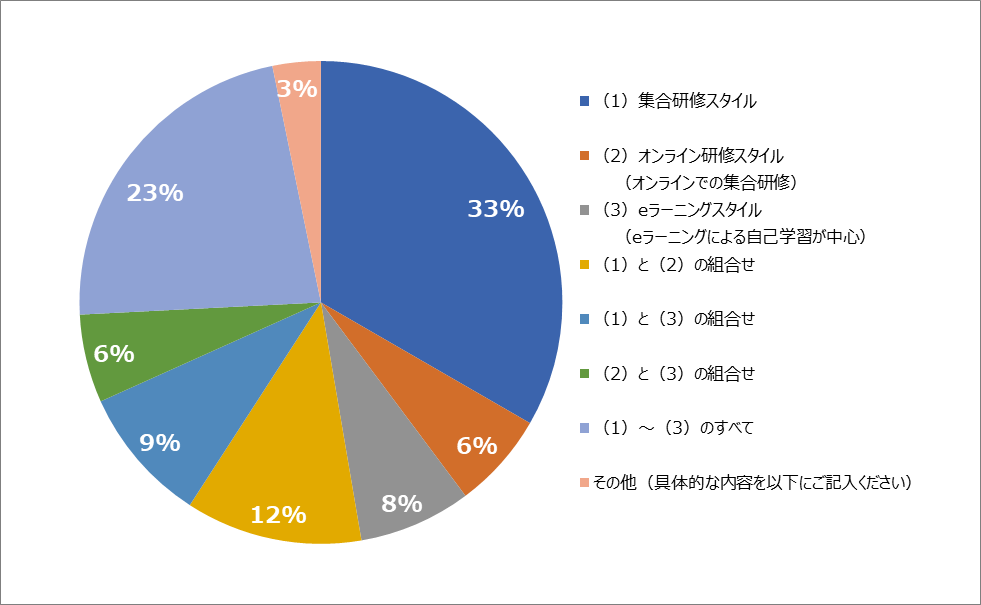

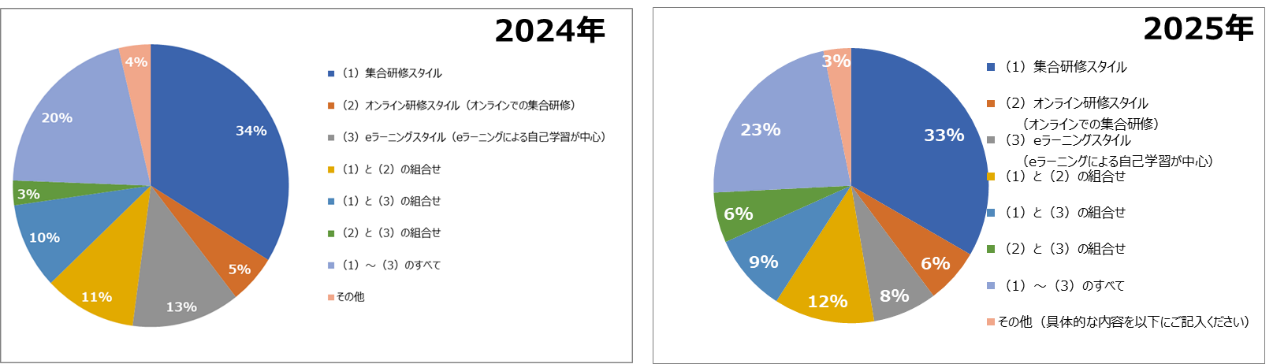

質問6:貴社ではどのようなスタイルで人材育成施策を実施していますか?

集合研修スタイルが33%で1番回答が多いです。

次いで、集合研修、オンライン研修、eラーニングの併用が23%です。

オンライン研修スタイルは6%にとどまっています。

eラーニングスタイルは8%と、わずかの差ですがオンライン研修よりも活用されています。

【推移】

2024年度と2025年度とを比較してみても大きな傾向は変わらないものの、eラーニングのみの割合が減少し、集合研修やオンライン研修とeラーニングを組み合わせる割合が増加しています。

研修スタイルとeラーニングには、それぞれにメリット・デメリットがあります。双方を効果的に組み合わせることで、学びの定着と職場実践につながります。互いの良さを最大限に生かして、育成プログラムを設計することが重要です。

【コメント】

コロナ禍でオンライン研修が普及しましたが、ポスト・コロナとなり、集合研修が回復基調にあり、集合研修スタイルが33%で1番多い回答となりました。2024年度から2025年度にかけて集合研修が増加傾向にあり、2024年度から2025年度にかけてはほぼ横ばいでした。感染症も落ち着き、集合研修で人材育成を実施することが、またスタンダードに戻ってきていることなどが推察されます。

次に多かったのが、集合研修、オンライン研修、eラーニングの併用です。23%の組織がこのように回答しており、2024年度と比較して増加傾向となりました。集合・オンラインの研修スタイルとeラーニングには、それぞれにメリット・デメリットがあります。3つのスタイルを効果的に組み合わせることで、学びの定着と職場実践につながります。互いの良さを最大限に生かして、育成プログラムを設計することが重要です。

eラーニングの活用状況について

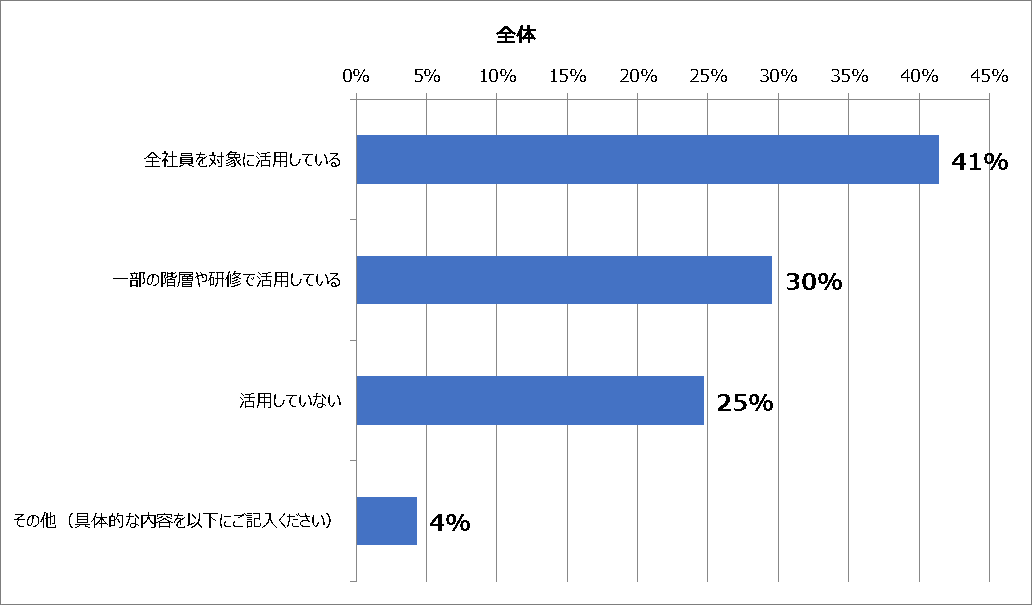

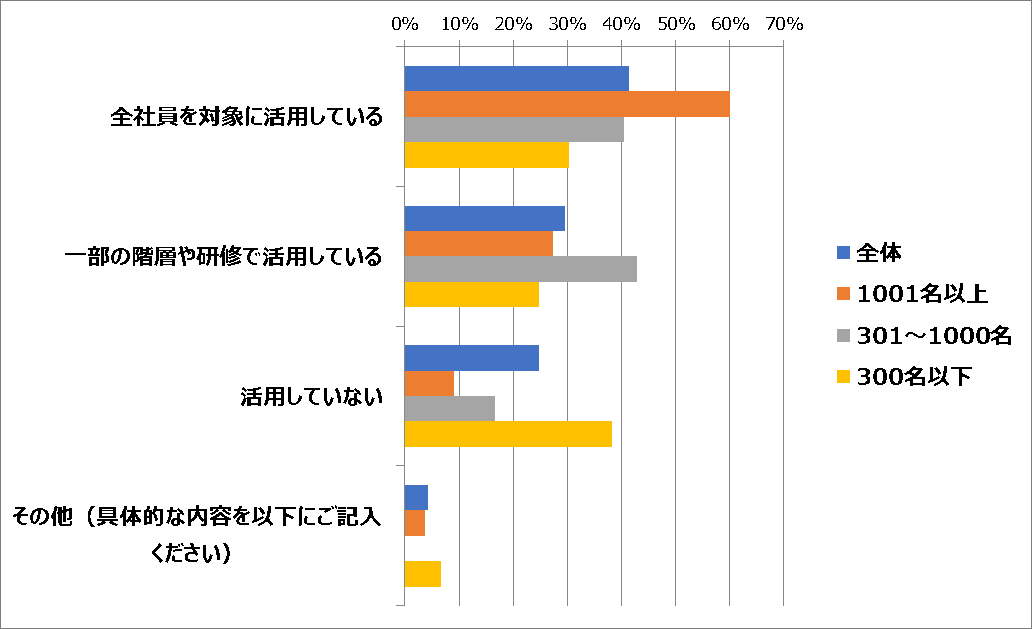

質問8:貴社における、eラーニングの活用状況について教えてください。

全社員で活用している組織が41%です。

一部の階層や研修で活用している組織が30%です。合計71%の組織がeラーニングを活用しています。

活用していない組織は25%ありました。

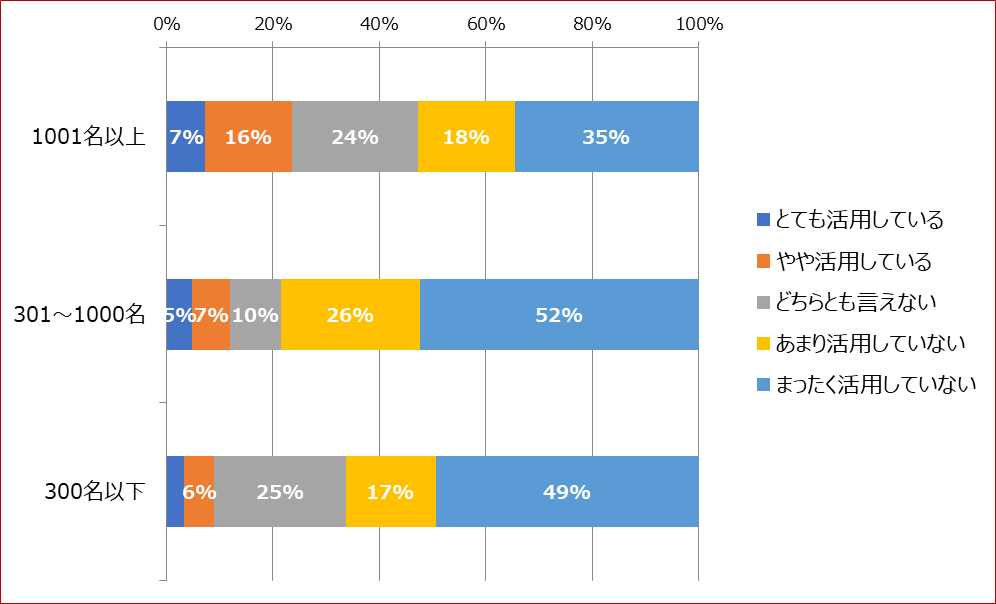

【組織規模別】

組織規模別にみると、全社員で活用しているのは、1001名以上の組織では60%ですが、300名以下の組織では30%程度にとどまります。

一部の階層や研修で活用しているのは、301~1000名の組織が43%で最多でした。

eラーニングを活用していないのは、300名以下の組織で38%と最多でした。

【コメント】

アンケート調査の結果からは、eラーニング活用においては組織規模の大きい大手企業優位となっている状況が垣間見られます。eラーニングは時間や場所を選ばず、いつでも、どこでも、何度でも学習できるというメリットがあります。このメリットを享受しない手はありません。

eラーニングの活用は組織規模の大きい大手企業のものと思われがちですが、決してそのようなことはありません。かつてはeラーニングを活用するためには、LMS(学習管理システム)を自社で開発する必要があったり、運用していくにはシステム詳しい専門家が社内にいないと使いこなかったりなどの状況もありました。現在ではクラウドサービスで利用しやすくなっています。

▼eラーニングの導入については下記で詳しく解説しています。

⇒eラーニング導入を成功させる3つのフェーズと5つのプロセスを解説

▼eラーニングをうまく導入している企業事例については下記にまとめました。

⇒eラーニング導入事例6選|導入に成功する企業の特徴を解説

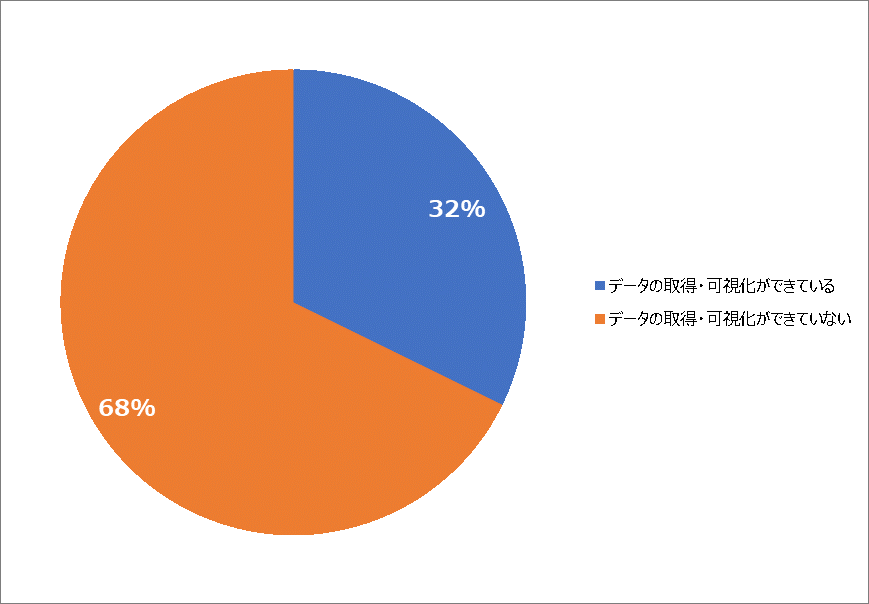

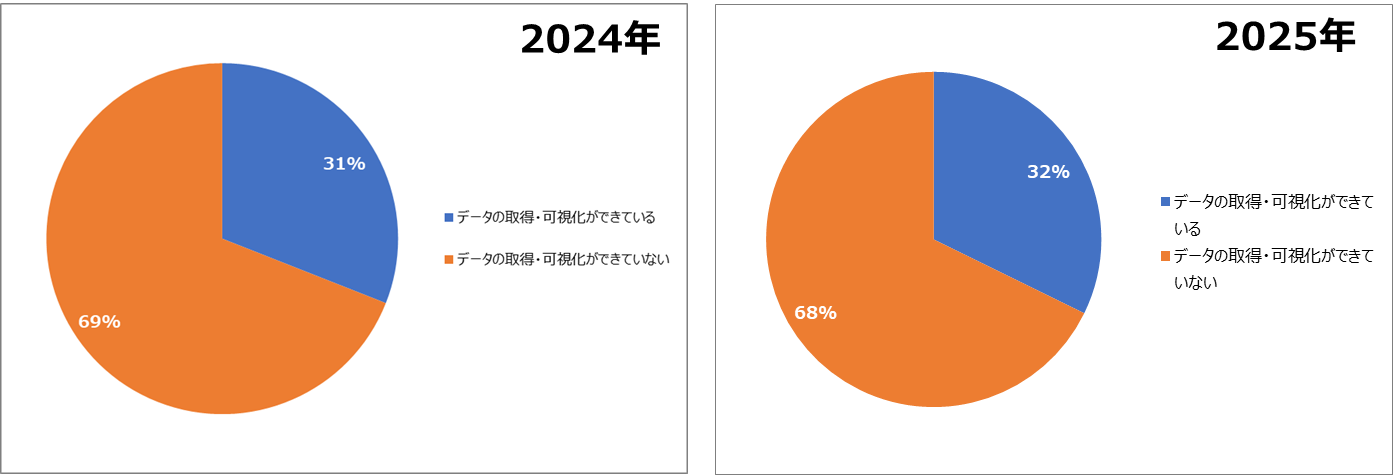

社員の学習行動についてのデータを取得・可視化状況

質問9:人的資本経営が重要になってきている中、貴社では「社員がどれくらい学習しているか」といった、社員の学習行動についてのデータを取得・可視化できていますか?

学習行動のデータ取得ができていると回答した組織は32%でした。

68%の組織では社員の学習行動のデータ取得・可視化ができていないと回答しています。

【推移】

2024年度と2025年度を比較してみると学習行動のデータ取得ができている組織の状況はほとんど変化がありません。研修スタイルでも集合研修がもっとも多かったことから、学習行動のデータ取得の動きが進んでいないことが考えられます。

学習の効果性を高めたり、再現性を高めたり、効果を検証するためには学習行動のデータ取得と活用が不可欠です。学習行動のデータ取得の動きが加速することが期待されます。

【コメント】

人的資本経営が叫ばれる中、人的資本についての開示も迫られています。投資をした社員の知的・技術的資本が高まり、生産性の向上に寄与したり、新サービスを生み出したりするなど自社の価値創造への貢献を期待するのであれば、社員がいつ、どれくらい学習しているのかという学習行動のデータ取得は必要不可欠です。人材育成業務のDXを進めていくことも多くの組織で課題になっています。単にオンラインツールを活用する、DXをうたったツールを導入するということではなく、DXに必要な要素を押さえ、それを整備していくことが必要です。

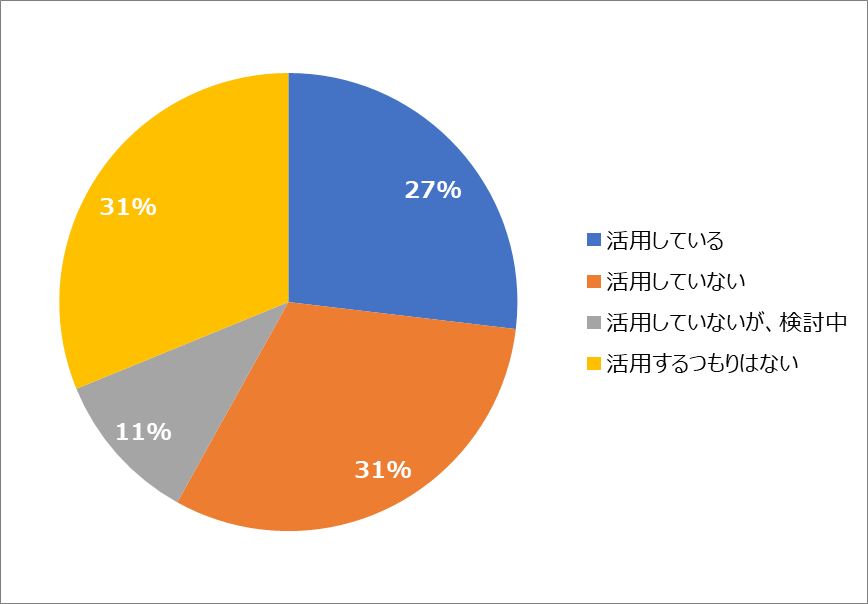

LMS(学習管理システム)活用状況

質問10:貴社では、学習管理システム(Learning Management System)などのプラットフォームを活用していますか?

27%の組織ではLMSを活用していると回答しています。

活用していないが検討中の組織が11%でした。

活用している(検討中含む)と活用していない組織が大きく2分する結果となりました。

【組織規模別】

1001名以上の組織では55%が活用しており、301名~1000名の組織では26%、300名以下の組織では10%の活用状況ということが分かりました。

大手は人材育成のデータ取得のためにLMSの活用が進んでいるが、中堅中小は活用が進んでいないことが分かりました。

【コメント】

1001名以上の組織では55%が活用しており、301名~1000名の組織では26%、300名以下の組織では10%の活用状況ということが分かりました。人数の多い組織ほど活用が進んでおり、人数の少ない組織は活用できていない状況ですが、LMS(学習管理システム)のようなシステムは、かつては自社開発が必要だったり、システム導入には社内に専門家がいないと使いこなせなかったりなどの状況もありました。

現在、このようなシステムの多くがクラウドサービスです。クラウドサービスであれば、自社開発することなく、専門家がいなくても、社員数に応じた課金体系で導入しやすい時代になりました。システム利用は、「大手企業だからこそできること」ではなく「中小企業でも大手と同じサービスを手ごろに使える」と捉え、大手に勝るとも劣らない人材育成を展開していきましょう。

▼LMSについては下記で詳しく解説しています。

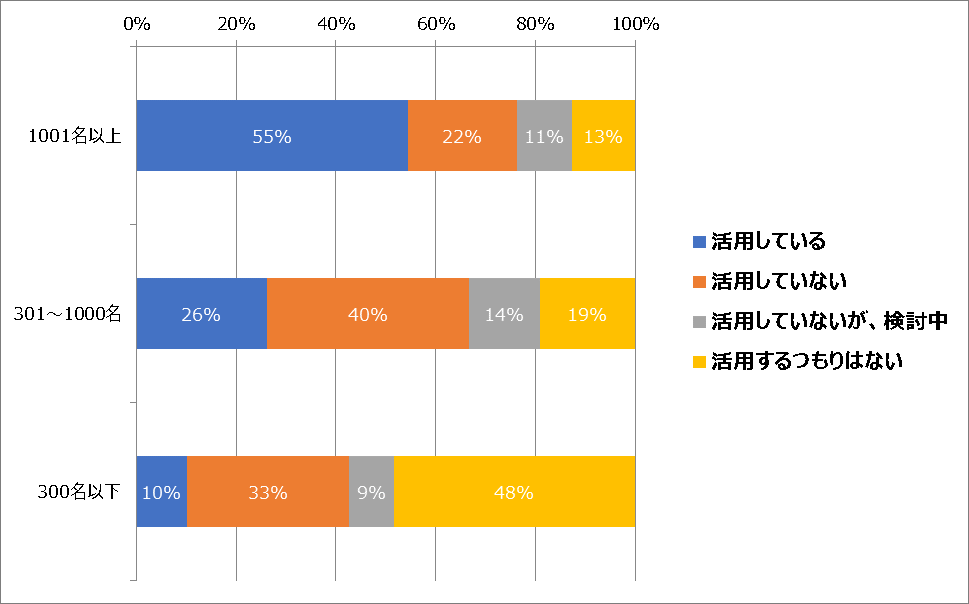

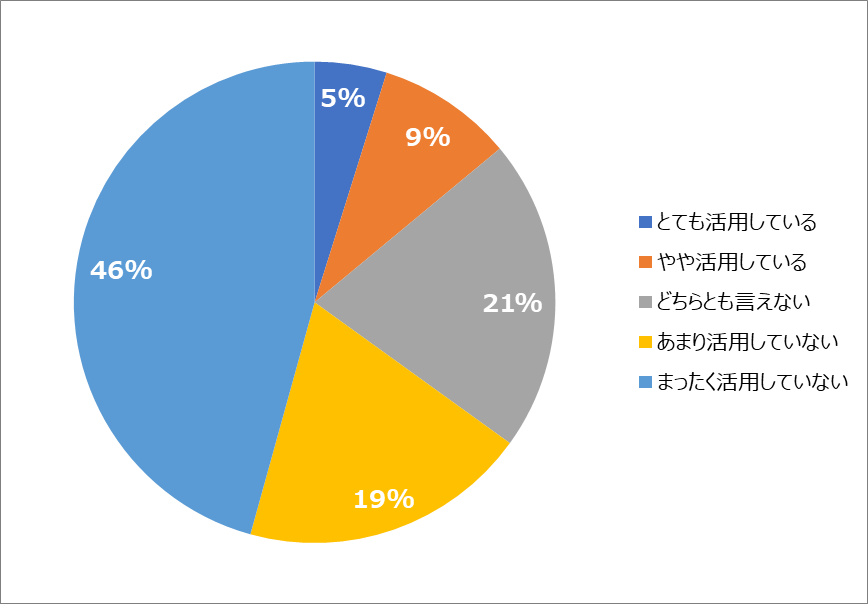

人材育成におけるAIの活用度合い

質問11:AIツールの普及が進んでいますが、貴社では人材育成においてAIを活用していますか?

とても活用している、やや活用していると答えた組織は、合わせても14%にとどまりました。

あまり活用していない、まったく活用していないと答えた組織は、合わせると65%となりました。

65%と、半数以上の組織で人材育成においてAIの活用が進んでいないことがわかりました。

【組織規模別】

- とても活用している、やや活用していると答えた組織は、1001名以上の組織が23%で最多となり、続く301名~1000名の組織の12%に比べ、約2倍という結果となりました。

- 組織規模が小さくなるにつれて、人材育成におけるAIの活用が進んでいないことがわかりました。

【コメント】

とても活用している、やや活用していると答えた組織は、合わせても14%にとどまりました。あまり活用していない、まったく活用していないと答えた組織は、合わせると65%となりました。また、どちらとも言えないと回答した組織も21%と一定割合を占めていることを踏まえ、「人材育成におけるAI活用」はまだまだ発展途上であることが推察されます。

組織規模別に見ると、とても活用している、やや活用していると答えた組織は、1001名以上の組織が23%で最多となり、続く301名~1000名の組織の12%に比べ、約2倍という結果となりました。組織規模が小さくなるにつれて、人材育成におけるAIの活用が進んでいないことが分かりました。

人材育成にAIを活用することは、人的・時間的リソースが限られている昨今の情勢を踏まえ、人材育成の効果と効率を抜本的に改善し得る可能性があります。特に、生成AIを効果的に活用することで、営業教育などの対話力が必要となる職種のトレーニングがしやすくなります。すべて人力で実施しようとするのではなく、AIを活用した方が効果的・効率的であることはAIに任せていく、という、人材育成に対する考え方のシフトをしていくことが求められるでしょう。

人材育成におけるAI活用シーン

質問12:AIツールをどのようなシーンで活用しているか、お答えできる範囲で詳細を教えてください。

【自由回答(一部抜粋)】

|

【コメント】

生成AIが活用され始めてから日が浅いため、企画のアイデア出しや壁打ち、データ分析、研修教材やケースなどの資料作成において、各人がそれぞれ工夫しながら一部活用し始めている段階であると推察されます。生成AIの活用は業務の生産性向上に向けて、今後は選択肢ではなく必須となるのではないかと考えています。その際には、生成AIを効果的に活用するためのスキルを新たに身に付けることが必要です。

人材育成施策を検討する方々が積極的にAIを活用し、その可能性を確認しながら、自社業務の中に適切に取り入れることが求められます。今後、生成AIを適切に使いこなせるスキルを持った人材が多い組織と少ない組織では、業務の生産性はもちろん、組織の競争優位性にも差が出てくるかもしれません。

今後は、AIリテラシーを高めるための具体的な施策を積極的に検討し、実行に移していくことが重要です。

現在の人材育成施策の効果

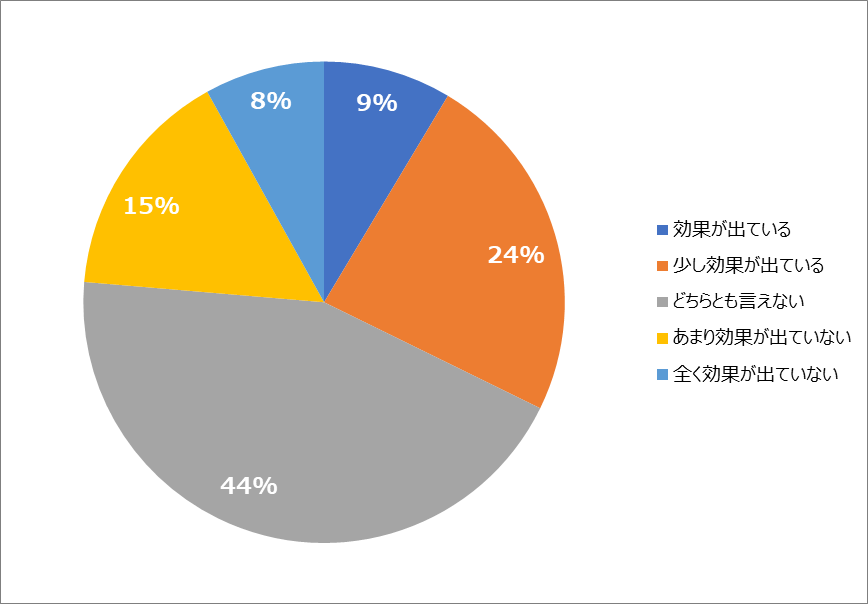

質問13:現在の人材育成施策の効果について教えてください。

どちらとも言えないが44%と1番多い回答でした。

次いで、少し効果が出ていると感じるが24%です。

効果が出ていると回答している組織が9%、あまり効果が出ていないと感じている組織は15%でした。

全く効果が出ていないとの回答が8%でした。

67%の組織が人材育成施策の効果を感じられていないことが調査結果から明らかになりました。

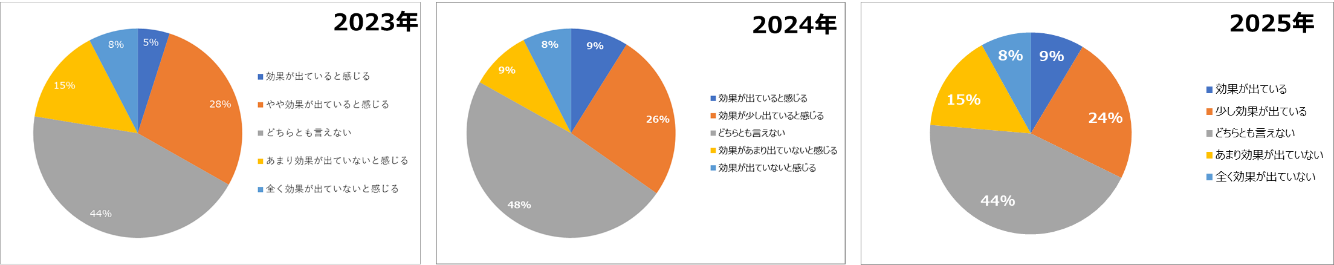

【推移】

2024年度と2025年度とを比較してみると、傾向は大きく変わらないものの、少し効果が出ていると感じるが減少傾向にあり、あまり効果が出ていないと感じる組織が増加傾向にあります。この調査を始めた2023年度には67%の組織が効果を感じられていないという実態が分かり、2024年度にはほとんど改善されていないことが分かり始め、3年目となる2025年度で改善される兆しがないことが分かりました。

本調査を通じて、このことを大きな課題と捉えております。効果が感じられないのであれば、やり方を変えるなどしてPDCAを回していけばよいわけですが、実態は効果を感じられないまま続けているということです。人材育成の効果について「問題不感症」になってしまっていることが懸念されます。

【コメント】

67%の組織が人材育成施策の効果を感じられていないことが調査結果から明らかになりました。効果を感じられていないのは、環境変化や組織の状況と取り組んでいる施策がフィットしていない可能性があります。効果を感じられていない施策は見直しが必須と言えるでしょう。

どちらとも言えないが44%と1番多い回答でしたが、あまり効果が出ていないと感じているとの回答が15%となり、2024年度の9%⇒15%と増加傾向にあります。

33%の組織ではある程度効果を感じられているものの、残りの67%の組織においては効果を感じられていないと感じている実態が浮き彫りとなりました。効果が出ているかどうかを検証するためには研修施策などのデータが必要です。そのデータの取得ができていないために、効果検証しきれていない実態が垣間見られます。効果を検証するためにはデータを取得し、データ検証してくことが必要不可欠です。

現在重視している人材育成上のテーマ

質問14:貴社が現在重視している、人材育成上のテーマを教えてください。

【自由回答(一部抜粋)】

|

【コメント】

寄せられた意見からは、「コミュニケ―ション」「ビジネススキル」など汎用性の高いテーマを重視している組織から、次世代リーダー層、管理者層という層を重視している組織も見受けられます。また、AIにとって代わられるのではなく、AIを活用しながらビジネスを加速させるAIリテラシーについても、関心の高いテーマであると考えられます。

一方で、人間力といったような、AI時代だからこそ、一層求められる能力についても関心の高さがうかがえます。人の感情(セルフエスティーム等)をうまく扱うことや、インテグリティーの啓発、さらには創造性の開発といったような能力が、現代にビジネスパーソンには求められています。

また、若手社員を中心とした定着率向上と早期戦力化も重要テーマであり、そのためには企業理念や組織文化を効果的に浸透させながら、人材育成を進めていくことが必要です。

まとめ

コロナ禍という環境変化を経て、ニューノーマルな働き方が当たり前になってきている現在では、67%の組織が人材育成施策の効果を感じていないことが調査結果から明らかになりました。効果を感じていないのは、環境変化や組織の状況に取り組む施策がフィットしていない可能性があります。

デジタル化やAIの進化が進む社会の中で、人材育成の方法に新たな可能性が広がっています。デジタルツールやオンライン環境、AIを活用することで、今まで以上に効果を上げている組織も出てきています。

また、今回の調査では新入社員・30代前後の若手社員・初級管理者といった、能力開発が重要なタイミングとなる年代への人材育成を重視していることが分かりました。組織の人材不足が進む現代において、人材の定着を図り、人的資本を最大化させる上で、これらの対象者への重点的なアプローチは欠かせません。

さらに、コロナ禍以降、研修の実施方法は集合研修の割合が最も高い状況が続いています。しかし、受講者の学びの定着と職場での行動変容を促すためには、集合研修に限らず、オンライン・デジタル・AIを活用するなど、効果的な方法を模索することが重要です。

人材育成の目的を明確にし、方法論についてはさまざまに模索しながら、現在の取り組みを見直し、環境変化に合わせて人材育成施策をフィットさせていく必要があると言えるでしょう。

▼関連資料は下記からダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。