レジリエンスを高める方法とは?高い人・低い人の特徴と具体的な実践方法を紹介!

環境変化の激しい現代において、突如襲ってくるストレスや逆境にどのように対処していますか?

これまで何度も心が折れそうになったことがあるかもしれません。しかし、そんな時に私たちを支えてくれるのが「レジリエンス」です。

では、どうすればレジリエンスを高めることができるのでしょうか?

解決策は意外とシンプルです。ちょっとしたことを実践することで効果を発揮します。

まず、レジリエンスが高い人と低い人の特徴を把握することから始め、次に具体的な実践方法を取り入れてみましょう。

この記事では、特にレジリエンスを構成する5つの要素と、要素ごとに日頃から実践できる方法に焦点を当てています:

【レジリエンスを構成する5つの要素】

上記の要素について解説しながら、要素ごとに日ごろから実践できる方法を3つずつ紹介しています。 合計15個の具体的実践例を意識して過ごすことでレジリエンスを高めていくことにつながりやすいです。 |

もし、この知識を持っていなければ、突如訪れるストレスや困難・逆境に無防備なまま立ち向かわなければならず、心の疲弊が増すばかりでしょう。

それだけでなく、逆境からの回復が遅れ、長期的な心身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。

この機会にレジリエンスを高める方法を学んで、どんな状況でも揺るがない心の強さを手に入れるヒントを得てみましょう。

この記事を最後まで読み、ちょっとしたことを日頃から意識することで、環境変化が激しい現代社会の中でも穏やかな気持ちで過ごす自信を持てるようになるでしょう。

▼ レジリエンスについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼ レジリエンスについての実態調査レポートはこちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.レジリエンスを高めるための前知識

- 1.1.レジリエンスとは何か

- 1.2.レジリエンスが高い人の特徴

- 1.3.レジリエンスが低い人の特徴

- 1.4.レジリエンスが低くなる理由

- 2.レジリエンスの構成要素と高める方法

- 2.1.自己効力感(セルフ・エフィカシー)

- 2.2.楽観性(オプティミズム)

- 2.3.問題解決スキル

- 2.4.感情コントロール

- 2.5.社会的支援(ソーシャルサポート)

- 3.組織のレジリエンスを高めるポイント

- 3.1.レジリエンス研修を取り入れる

- 3.2.心理的安全性の高いチームを作る

- 3.3.健康経営に取り組む

- 3.4.参考:航空自衛隊の「レジリエンスカレンダー」

- 4.レジリエンスを高める施策の支援事例

- 5.まとめ

レジリエンスを高めるための前知識

まず、レジリエンスを高めるための前知識として、以下のポイントを確認していきましょう。

|

レジリエンスとは何か

レジリエンスとは、ストレスフルな状況や逆境に直面した際に、それを乗り越えて適応していく心理的な回復力や復元力のことを指します。

アメリカの発達心理学者であるエミー・ウェルナーやマイケル・ラター、ノーマン・ガルムジーらの研究により、1970年代頃から注目されるようになった概念です。

レジリエンスは、日本語では「回復力」や「しなやかさ」と訳されることが多いですが、単なるストレス耐性ではなく、困難を糧にして成長していく力も含んでいます。

レジリエンスの語源は、ラテン語の “resilire” で、「跳ね返す」という意味を持っています。物理学の分野では、外力によって歪んだ物体が、元の形状に戻ろうとする性質を指す用語として、使われてきました。

レジリエンスは、個人や組織が変化や不確実性に柔軟に対応し、持続的な成長を実現するために、きわめて重要な要素だといえるでしょう。

レジリエンスは、生まれつきの性質というよりも、環境との相互作用の中で育まれる適応力だと考えられています。

つまり、誰もが、トレーニングや意識的な努力によって、レジリエンスを高められる可能性があるのです。

レジリエンスが高い人の特徴

周囲にいるレジリエンスの高い人を見ると、いくつかの共通した特徴が見られます。

|

もう少し具体的にイメージするために、レジリエンスが高い人のエピソードをご紹介しましょう。

【レジリエンスの高い例】 営業部の山田さんは、難易度の高い顧客への提案を任されました。提案が受け入れられる可能性は低く、周囲からは「無理だ」と思われていましたが、山田さんは諦めずに顧客のニーズを深く理解しようと努力しました。 何度も顧客との対話を重ね、試行錯誤を繰り返して、その顧客専用の独自の提案を作り上げました。 プレゼンテーションでは、想定していた質問に加え、予想外の厳しい質問も飛び出しましたが、山田さんは動揺することなく、冷静に対応しました。結果として、提案は見事に受注に結びついたのです。 |

レジリエンスが高い人は、職場で高い成果を上げ、活躍しているケースが多いといえます。

▼レジリエンスが高い人は自己肯定感も高い傾向にあります。自己肯定感については下記で解説しています。⇒自己肯定感を高める7つの方法とは?低い部下をケアするポイントと合わせて解説!

レジリエンスが低い人の特徴

一方、周囲にいるレジリエンスが低い人を見ると以下のような特徴が見られます。

|

レジリエンスが低い場合のエピソードも、見てみましょう。

【レジリエンスの低い例】 総務部の鈴木さんは、会社が新しい経費精算システムを導入することになった際、強い抵抗を示しました。「今までのやり方で十分なのに」と愚痴をこぼし、変化を受け入れようとしません。 見かねた上司が「そのような態度はよくない」と注意しようとすると、「私の人格まで否定された」と過剰に傷付いた様子を見せ、あからさまに不機嫌になります。 結局、鈴木さんは新システムの習得が遅れ、総務部の業務効率化の足を引っ張ってしまいました。 |

企業としては、「レジリエンスの高い人材を採用し、低い人材は避けるべきだ」と考えがちかもしれません。

しかしながら、レジリエンスが十分に育まれていない背景には、いくつかの理由が考えられます。

レジリエンスが低くなる理由

レジリエンスが低くなる理由は、個人によって異なります。あくまで一例ですが、以下のような要素が影響するといわれています。

|

職場にレジリエンスが低く見える従業員がいる場合、それだけでその人を決めつけるのは早計です。

本来、高い能力と魅力的な資質を兼ね備えているにもかかわらず、さまざまな背景から、レジリエンスがまだ身に付いていないだけなのかもしれません。

つまり、手を差し伸べ、サポートする余地が十分にあるということです。適切なサポートを提供することで、驚くほどの成長を遂げられる可能性を秘めています。

また、自分自身のレジリエンスの低さに悩んでいる方も同様です。意識的なトレーニングを積み重ねることで、レジリエンスは自分で高められる可能性があります。

レジリエンスの構成要素と高める方法

具体的に何をすれば、レジリエンスを高められるのでしょうか。

レジリエンスは、さまざまな要素が関連する概念ですが、ここでは以下の5つに分解して理解を深め、実践的な向上策を探っていきましょう。

|

自己効力感(セルフ・エフィカシー)

1つめの要素は「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」です。

自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは、「困難な状況でも、自分の力で乗り越えられる」という確信を指します。

心理学者のアルバート・バンデューラが提唱した概念で、自己効力感はレジリエンスの大切な要素です。

以下は厚生労働省のサイトからの引用です。

セルフ・エフィカシーとは、ある行動をうまく行うことができるという「自信」のことをいい、日本語では自己効力感と呼ばれます。

人がある行動へのセルフ・エフィカシーを強く感じていると、その行動を行う可能性が高くなり、その行動をするための努力を惜しまず、失敗や困難を伴っても諦めにくいと考えられます。

自己効力感が高い人は、ストレスフルな状況でも粘り強く立ち向かい、回復力も高いことが知られています。

では、自己効力感はどのようにして育まれるのでしょうか。その形成には、幼少期の家庭環境や過去の成功体験が影響すると考えられています。

前述の “総務部の鈴木さん” のエピソードでは、上司の注意に過剰に反応し、自分の人格を否定されたように感じてしまう様子をご紹介しました。

自己効力感が低い人は、ちょっとした指摘や批判を受けただけで、極端に悲観的になってしまいがちです。逆境に負けない強靭さを発揮するには、「自分にはできる」という自己効力感の土台が必要なのです。

自己効力感を高めるためには、成功体験・ロールモデルの観察・他者からの励ましがポイントとなります。

【自己効力感を高める方法】

|

厚生労働省の以下のページも、参考にしてみてください。

セルフ・エフィカシーを高めるポイント(厚生労働省)

▼関連してセルフエスティームを高めることも重要です。下記で解説しています。

⇒セルフエスティーム(自尊感情)とは?

楽観性(オプティミズム)

2つめの要素は「楽観性(オプティミズム)」です。

楽観性は、物事のポジティブな面に目を向け、肯定的に捉える在り方を指します。心理学者のマーティン・セリグマンは、楽観性がレジリエンスの重要な要素であると述べています。

参考:Harvard Business Review「Building Resilience」

楽観的な人は、困難な状況に直面してもくじけることなく、前向きな解決策を見出そうとする傾向があります。

たとえ失敗しても、「次はうまくいく」と信じて立ち直れるのです。ストレスフルな出来事を一時的なものと捉え、建設的な意味づけをする力も備えています。

楽観性を高めるためには、自分の内なる対話(自己対話、頭の中に勝手に浮かんでいる思考や言葉)に意識的になることや、感謝の気持ちを持つことが効果的です。

【楽観性を高める方法】

|

自己対話については、以下のページも参考になります。

問題解決スキル

3つめの要素は「問題解決スキル」です。

問題解決スキルは、困難な状況に直面した際に、効果的な対処方法を見出す能力を指します。

問題解決スキルが高い人は、ストレスフルな状況でも冷静に対処でき、適応力が高い傾向にあります。

とりわけ、前述の「自己効力感」や「楽観性」を高めるのが難しいと感じる方にとって、問題解決スキルの向上は、自身の弱みをカバーする重要な鍵となるかもしれません。

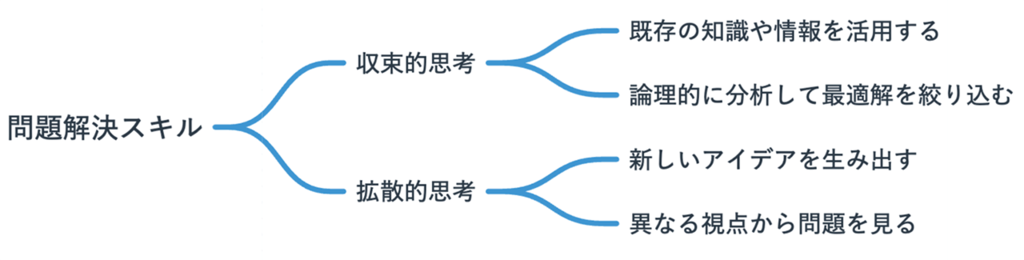

アメリカの心理学者、ジョイ・ポール・ギルフォードによれば、人間の思考は「収束的思考」と「拡散的思考」の2つの側面から成り立っています。

収束的思考とは、既存の知識や情報を活用して、最も適切な解決策に絞り込む力を指します。一方、拡散的思考とは、固定観念にとらわれず、自由に発想を広げていく力のことです。

この2つのバランスを取ることが、問題解決には欠かせません。

【問題解決スキルを高める方法】

|

感情コントロール

4つめの要素は「感情コントロール」です。

レジリエンスを高めるためには、感情コントロールの力も欠かせません。

感情コントロールは、ストレスフルな状況でも、自分の感情を適切に調整し、冷静さを保つ能力を指します。

感情に振り回されることなく、理性的に行動できる力は、困難な状況を乗り越えるうえで重要な役割を果たします。

たとえば、強い言葉で非難されたときには、カッと怒りの感情に任せて反論するのではなく、一呼吸置いて冷静に対応する必要があります。

あるいは、プロジェクトの締め切りが迫っているとき、パニックに陥ってしまっては、適切な判断ができなくなってしまいます。

【感情コントロールを高める方法】

|

感情コントロールにはさまざまな方法がありますが、アンガーマネジメントやマインドフルネス瞑想は、とくに効果的だといわれています。

上記では概要のみお伝えしていますが、実践の際には、書籍などを通じてさらに理解を深めることをおすすめします。

【書籍の例】※リンク先はAmazon |

社会的支援(ソーシャルサポート)

5つめの要素は「社会的支援(ソーシャルサポート)」です。

ソーシャルサポートとは、社会的関係の中でやり取りされる、さまざまな支援のことを指します。家族や友人、同僚など、心のよりどころとなる信頼関係は、逆境に立ち向かう支えとなります。

困難な状況に直面した際、一人で抱え込まずに、周囲に支えてもらえる状況であることが、レジリエンスを高く保つために欠かせません。

【ソーシャルサポートを充実させる方法】

|

なお、ソーシャルサポートに関しては、個人の努力だけでは限界があります。周囲の人々が理解を示し、適切なサポートを提供することが重要です。

とくに、部下や同僚など、身近にレジリエンスの低い人がいる場合、周囲の環境からレジリエンスを高められるよう、積極的にサポートする必要があります。

続いて以下では、組織のレジリエンスを高めるポイントを解説します。

組織のレジリエンスを高めるポイント

組織でレジリエンスを高めていくためには、ぜひ実践したい3つのポイントがあります。

|

それぞれ詳しく解説します。

レジリエンス研修を取り入れる

1つめのポイントは「レジリエンス研修を取り入れる」です。

企業におけるレジリエンス研修は、新入社員や若手・中堅層を対象とした階層別研修で実施されるほか、レジリエンス強化に特化した目的別研修として実施されるケースも増えています。

あるいは、「上司がレジリエンス研修に参加し、部下とのキャリア面談に生かす」といった取り組みも見られます。

レジリエンス研修は、おもに以下の要素で成り立っています。

【レジリエンス研修での要素】 |

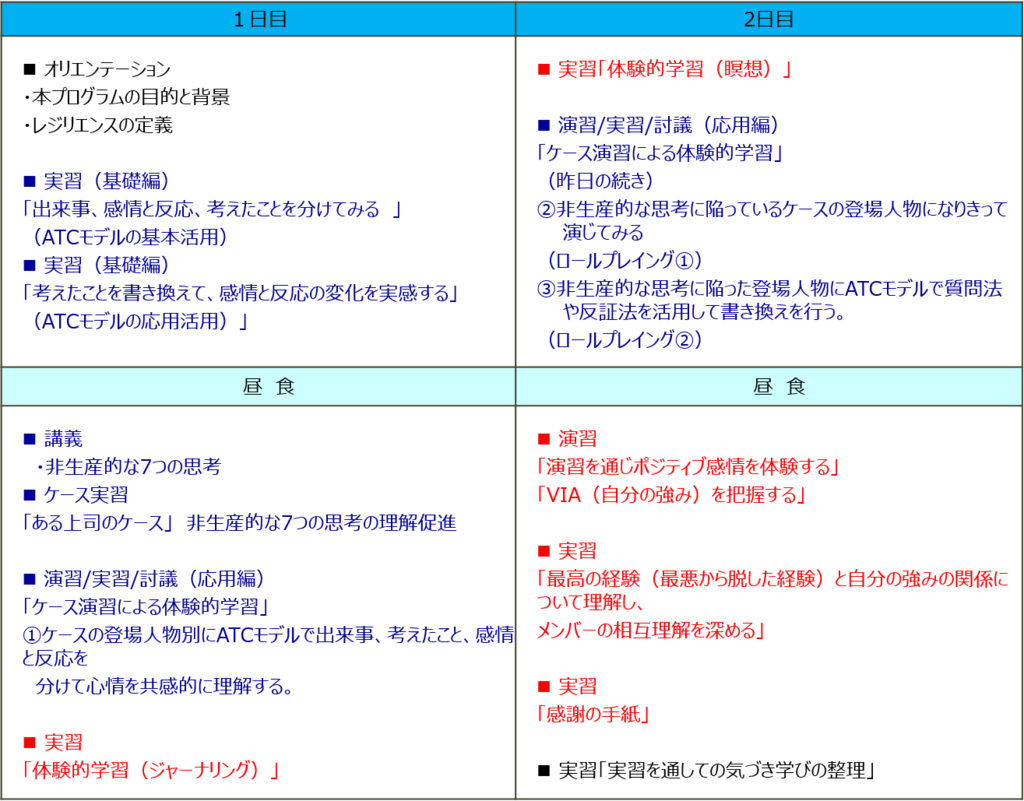

以下は2日間で行う、レジリエンス研修カリキュラムの例です。

出典:レジリエンス研修とは?実施で得られる効果と代表的な5つの要素

レジリエンス研修では、座学だけでなく、ワークやロールプレイを交えながら、実践的なスキルを身に付けていきます。

自己理解を深め、ストレス対処法やコミュニケーション術を体得することで、困難な状況でも折れない心の強さを養っていくのです。

心理的安全性の高いチームを作る

2つめのポイントは「心理的安全性の高いチームを作る」です。

心理的安全性とは、チームのメンバーが安心して自分の意見を言ったり、ミスを恐れずにチャレンジしたりできる雰囲気のことを指します。心理的安全性があってこそ、組織のレジリエンスが高まっていくのです。

心理的安全性の高いチームを作るためには、リーダーの役割がきわめて重要です。部下の意見に耳を傾け、失敗を責めるのではなく、そこからの学びを引き出すことが求められます。

【心理的安全性を高めるリーダーのスキル】

|

こうしたスキルを備えたリーダーのもとでは、メンバーは安心して自分の能力を発揮できるようになります。

失敗を恐れずにチャレンジし試行錯誤を重ねながら成長していく、心理的安全性の高いチームづくりが、組織のレジリエンスを支える基盤となるのです。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

"心理的安全性"がビジネスに必要な理由?エドモンドソン博士の視点を解説

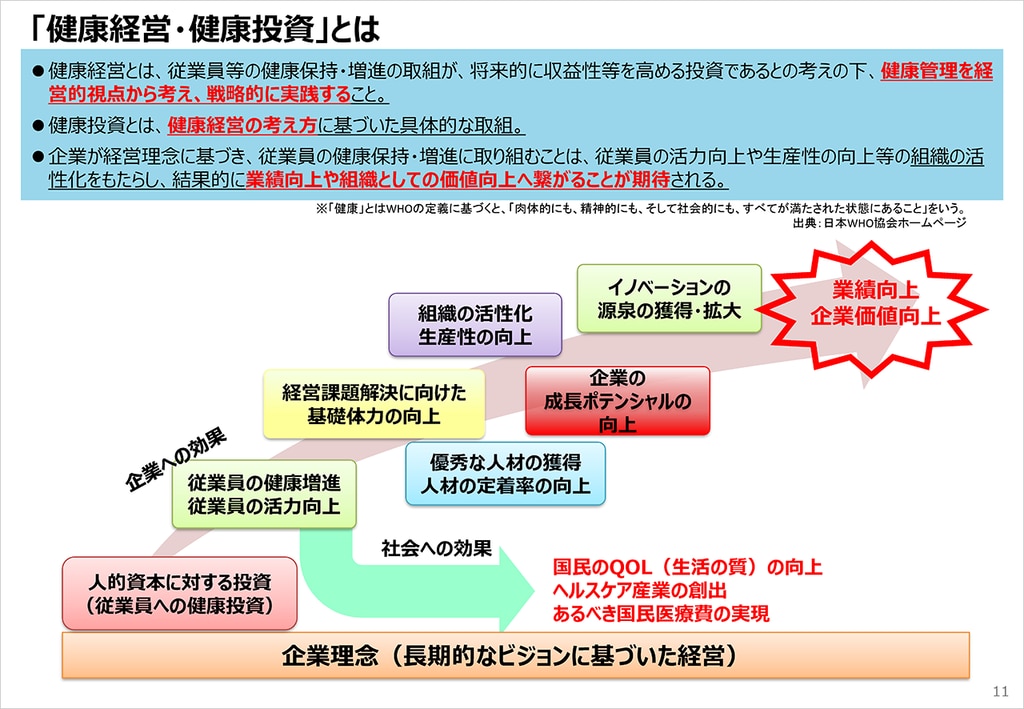

健康経営に取り組む

3つめのポイントは「健康経営に取り組む」です。

健康経営とは、「従業員の健康増進の取り組みは、将来の収益性を高める投資である」との考えに基づき、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することです。

【参考:「健康経営・健康投資」とは】

レジリエンスを高めるうえでは、従業員の身体的健康とメンタルヘルスの維持が不可欠です。心身ともに健康であってこそ、ストレスに負けない強靭な心を培うことができるからです。

健康経営は政府が政策として推進しており、体系化された手法や成功事例が「ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度)」などで、多数公開されています。

これから取り組みをスタートしたい方には、以下の資料がわかりやすくおすすめです。

経済産業省・東京商工会議所「健康経営ハンドブック」

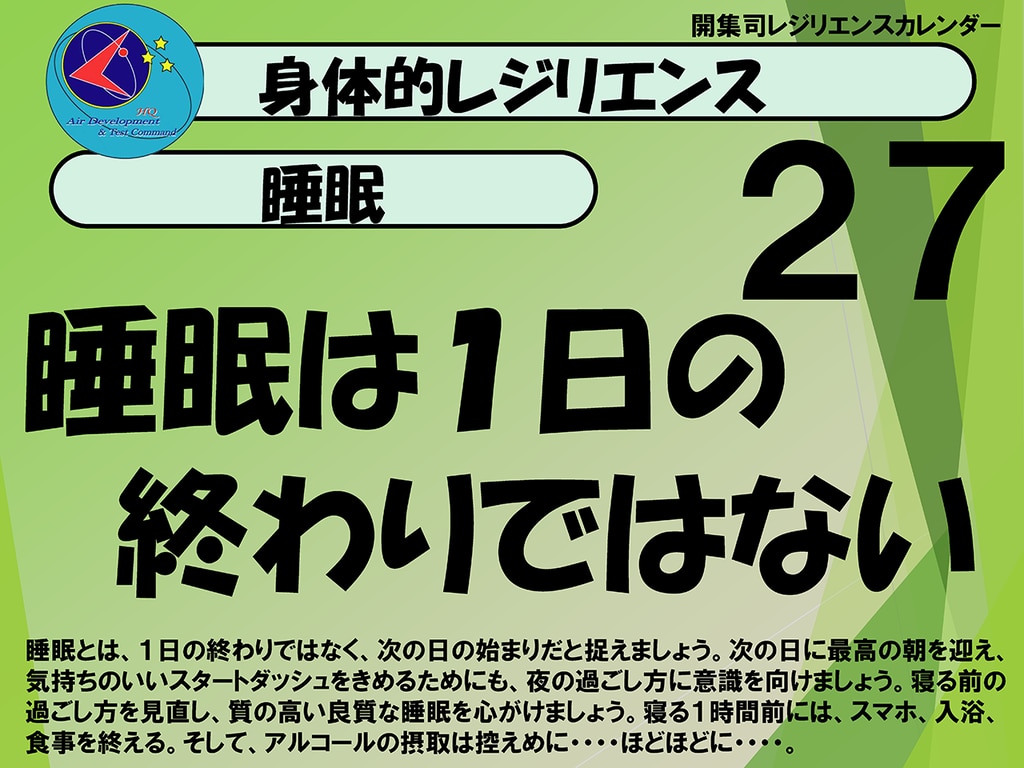

参考:航空自衛隊の「レジリエンスカレンダー」

最後に、参考までに航空自衛隊の航空開発実験集団によるレジリエンス向上の取り組みをご紹介します。

以下は航空自衛隊のサイトからの引用です。

航空開発実験集団は、所属する隊員の心と身体の健康増進のために「隊員のレジリエンス強化」に取り組んでいます。

レジリエンスとは、「逆境や困難に耐え、回復し、成長する能力」のことであり、航空自衛隊では、「強くしなやかな折れない心」と表現しています。 自衛隊はどのような環境においても十分なパフォーマンスを発揮し、任務を完遂しなければなりません。そのために求められるのが「強く折れないしなやかな心」であるのです。

このように解説されると、皆さんは、さぞ大変な訓練を行っているのではないかと想像されるかもしれませんが、必要なのはそれだけではありません。 もちろん過酷な訓練を経験することも大事ですが、メンタルをよい状態で保つ方法や仲間と協力して成果を出す方法などを学び、日々の生活の中で培われる強さもあるのです。

航空開発実験集団では、具体的な取り組みとして、日々心がけることを日めくりカレンダーにした「レジリエンスカレンダー」を活用しているといいます。

毎朝、メールで配信されてくるレジリエンスカレンダーを見て、小さなところから少しずつ成長していこうと取り組んでいるそうです。

実際に使われている31日分のカレンダーが、以下のリンク先よりPDFにて閲覧できます。

開集司レジリエンスカレンダー

上記のカレンダーには「今までだって乗り越えられた」「感謝を言葉にしよう」「睡眠は1日の終わりではない」など、日常的に意識したいヒントが盛り込まれています。

【27日目の例】

企業においても、レジリエンス研修の学びや健康経営を定着させるフォローアップとして、このようなカレンダーを作成してみてはいかがでしょうか。

▼レジリエンスを高めた企業事例については下記で詳しく解説しています。

レジリエンスを高める施策の支援事例

社員数:1,500名以上

事業:自動車の設計、開発

導入前の課題

変化・変革への対応力を高めるための土台として、エンジニアのレジリエンス強化

現在の自動車業界は変革期の真っただ中です。業務内容は変化し、ステークホルダーに求められる成果は高度化、そして対応スピードも高速化しています。

業界の変化に対応し、持続的に成長するためには、これまで以上に豊かな発想とチャレンジ精神を持つエンジニアを数多く育てる必要があります。

テクニカルスキルやビジネススキル、ヒューマンスキル、マネジメントスキルなどさまざまなスキルアップが必要ですが、スキルを身につけるだけでは不十分だと感じていました。

そこで、これらのスキルを身につける土台として、「失敗を恐れずに挑戦できる」「柔軟で合理的な思考を持つ」「変革の過程を楽しめる強さを持つ」の3つの能力(レジリエンス能力)をテーマにした教育を導入することにしました。

また、休職者・退職者が増加傾向にあったこともあり、個人としての能力啓発だけでなく、研修を通したチームの活性化もねらいの一つとしました。

開発力を高めるためには、チーム内の他者理解と相互サポートが必要不可欠だと考えたからです。

事務局でレジリエンスプログラムのトライアル研修を実施後、本導入を決定しました。

取り組みの詳細

社内講師を養成して展開

リラックスした雰囲気で同じ会社ならではの「共感」できる事例を織り交ぜた研修

レジリエンス能力はどの従業員にとっても必要な能力だと考えていました。そのため、管理職から新入社員まで全社員を対象に実施することにしました。

全社員を対象に研修を実施し、かつレジリエンスを組織内の共通言語として広めていくためには、外部コンサルタントに実施してもらうのではなく、社内講師による自社内研修が効果的だと考え、開発部門内で4名の社内講師を養成しました。

そして、集合研修後に風化しない「シカケ」作りのために、管理監督職層からプログラムを展開しました。

管理監督職が内容を理解していれば、現場でサポートできると考えたからです。研修冒頭では、受講者に自分事として捉えてもらうためにレジリエンス強化の必要性と目的を重点的に説明し、受動的な研修にならないよう個人ワーク・グループワークを多く取り入れました。

また、振り返りの時間を長めに確保し、研修の最後には「今後自分はどのような行動をとる」という宣言をする時間を設けました。思考・議論の活性化のために、対面研修、リラックスできる雰囲気作り、講師自身の事例提供を大切にしました。

対面研修にすることで同じ階層同士のやり取りを増やし、他部署とのつながりの強化を図りました。そして、今回の研修は自己の内面に関わる内容であったため、本音を引き出すために、テキストの内容だけでなく、より共感を得られるよう講師の実体験を伝えながら進行しました。

個人ワークが進まない受講者に対して「人と同じ考え方でなくても良い」ということを認識してもらうため、こまめに声掛けもしました。

また、学んだことを風化させないために、研修内で活用した自分に不足している要素を把握してもらうためのセルフチェック表を研修から3カ月後に記入してもらうことで、学んだ内容を思い出す機会を設けました。

導入後の成果

レジリエンスを社内共通言語に

受講生から「レジリエンス=抑うつや不安への耐性のみに効果を発揮する先天的なものという認識だったが、その他にも特徴があり後天的に習得・強化が可能な能力だということを知った」「思考の柔軟性を高めることができた」「ネガティブ=悪いこと、ポジティブ=良いことではなく、状況や置かれている立場・役割によって使い分けることが大切だということを学んだ」などの感想をいただき、社内講師がメッセージしたかったことが伝わっていることを実感しました。

その他、「研修が自己理解のきっかけになり、自分の考え方の癖・強み・弱みを理解できたことで仕事に限らず日々の生活の中で気を付けられるようになった」という声もあり、仕事以外の場面でも研修の効果を感じていただきました。

そして、講師4名でテーマごとに役割分担をしたことにより、各講師が一つのテーマに集中して講義を進めることができました。

研修を組み立てる際も、1人で考えるのではなく、4名で話し合いを重ねながら組み立てたことによって、より会社の目指す方向性と受講生の心理に寄り添う研修になったと考えています。

「レジリエンス」という言葉が現場で使われるようになり、社内共通言語として浸透させるための第一歩を踏み出しました。

日常的なフォローアップに力を入れてレジリエンス強化を加速し、成長し続ける組織を目指していきます。

まとめ

本記事では「レジリエンスを高める」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

レジリエンスとは、ストレスフルな状況や逆境に直面した際に、それを乗り越えて適応していく心理的な回復力や復元力のことです。

|

レジリエンスを構成する5つの要素と高める方法をご紹介しました。

|

組織のレジリエンスを高める3つのポイントは以下の通りです。

|

困難な時代を生き抜くために、一人一人が、そして組織全体がレジリエンスを高めていくことが大切です。

本記事で紹介した方法を実践し、折れない心とたくましい組織を育んでいきましょう。

株式会社LDcubeでは、レジリエンスを高めるためのレジリエンス研修(SBRP)の提供やレジリエンス研修を組織内で展開できるレジリエンストレーナーの養成などのご支援を行っています。無料のプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼ 関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連記事はこちらから。