人材育成マネジメントとは?組織と人材の成長に必要な戦略的アプローチを解説!

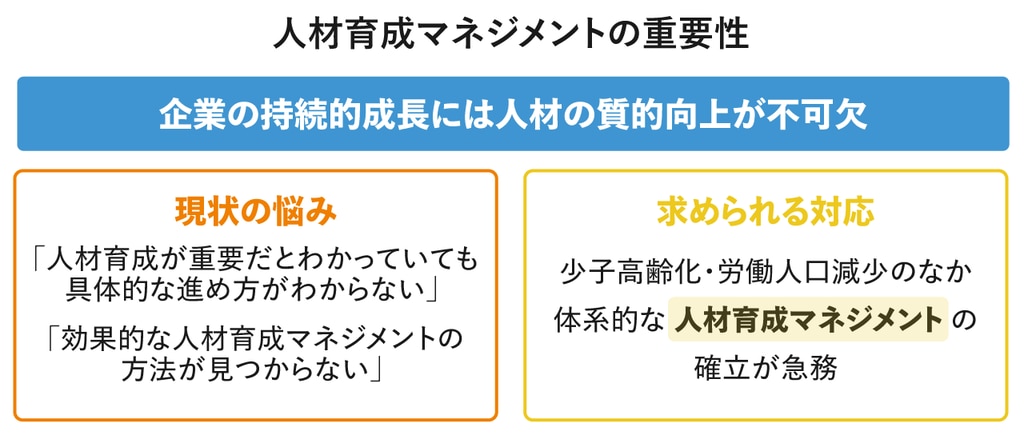

「人材育成が重要だとわかっていても、具体的にどう進めればいいのかわからない」

「従業員のスキルアップを図りたいけれど、効果的な人材育成マネジメントの方法が見つからない」

このように悩んでいる方は、多いのではないでしょうか。

少子高齢化が進み労働人口が減少する日本において、企業の持続的成長には人材の質的向上が不可欠となっています。組織の競争力強化には、体系的な人材育成マネジメントの確立が急務といえるでしょう。

この記事では、人材育成マネジメントの基本概念から必要なスキル、体制構築のステップ、効果的な育成手法、そして成功要因まで網羅的に解説します。

最後までお読みいただくと、自社の人材育成課題を特定し、効果的な育成計画を立案・実行するための具体的な方法論を習得できます。人材育成マネジメントを組織文化として定着させるために、お役立てください。

▼人材育成についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼人材育成やマネジメントについては下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.人材育成マネジメントの基本

- 2.効果的な人材育成マネジメントに必要な6つのスキル

- 2.1.リーダーシップスキル:方向性を示し部下のやる気を引き出す

- 2.2.コーチングスキル:部下の潜在能力を最大限に引き出す

- 2.3.目標設定・管理スキル:成果につながる育成計画を立案する

- 2.4.コミュニケーションスキル:信頼関係と相互理解を構築する

- 2.5.フィードバックスキル:効果的な成長促進と課題改善を実現する

- 2.6.人材評価スキル:公平かつ育成につながる評価を実施する

- 3.人材育成マネジメント体制構築の5ステップ

- 3.1.ステップ1:現状分析と育成ニーズの可視化で課題を明確化する

- 3.2.ステップ2:経営戦略と連動した中長期育成計画を策定する

- 3.3.ステップ3:評価基準と育成目標を一体化した仕組みを設計する

- 3.4.ステップ4:部署横断型の一貫した育成システムを導入する

- 3.5.ステップ5:人材育成を組織文化として定着させる施策を実行する

- 4.効果を最大化する5つの人材育成手法

- 4.1.OJT:実務を通じた効果的な育成サイクルを回す

- 4.2.Off-JT:体系的な知識とスキルを効率的に習得させる

- 4.3.メンター制度:長期的な成長支援と組織知の継承を促進する

- 4.4.目標管理制度:自律的な成長マインドセットを醸成する

- 4.5.eラーニングと自己啓発:個別最適化された学習機会を提供する

- 5.まとめ

人材育成マネジメントの基本

最初に、組織の持続的成長を支える人材育成マネジメントの基本概念と重要性から解説します。以下のポイントを押さえましょう。

|

「人材育成マネジメント」とは何か?

「人材育成マネジメント」とは、組織戦略に沿って従業員の能力開発を管理・推進することを意味します。

「人材育成」と「マネジメント」はそれぞれ異なる概念ですが、両者が融合することで組織力向上につながります。人材育成は個々の従業員のスキルや能力の開発に焦点を当て、マネジメントは組織目標達成のための資源活用に重点を置きます。

【人材育成とマネジメントの違い】

|

人材育成マネジメントは「人を育てること」と「組織を運営すること」を結び付け、個人の成長と組織の成果向上を両立させるアプローチです。

人材育成マネジメントの役割

人材育成マネジメントは、組織の持続的成長と競争力強化において、中核的な役割を果たします。企業が環境変化に適応し発展し続けるためには、人的資本の質的向上が不可欠です。

【人材育成マネジメントが組織にもたらす貢献】

|

少子高齢化による労働力不足に直面する日本が持続的成長を実現するには、一人一人の労働生産性を高める「人への投資」が不可欠です。人材育成マネジメントは組織の人的資本を強化し、長期的な成長エンジンとして機能するのです。

人材育成マネジメントの導入で解決できる課題

効果的な人材育成マネジメントは、企業が直面するさまざまな組織課題の解決策となり得ます。

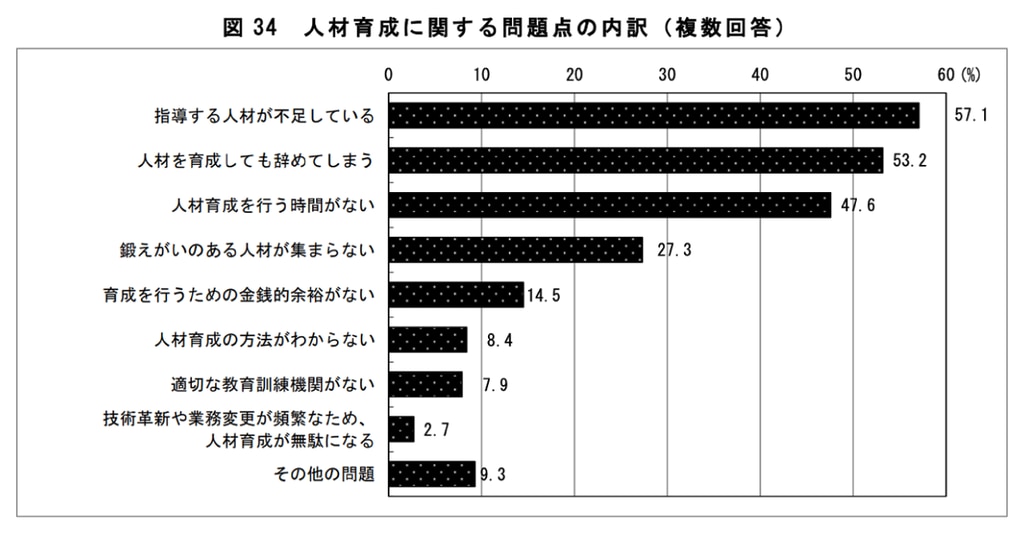

厚生労働省の調査によれば、約8割の事業所(79.8%)が人材育成に何らかの問題を抱えており、その内容は「指導する人材の不足」(57.1%)、「育成しても人材が辞めてしまう」(53.2%)、「育成の時間がない」(47.6%)などが上位を占めています。

人材育成マネジメントを導入すれば、これらの課題に体系的に対処できます。

一方、その実践には特定のスキルと知識が必要です。

人材育成を担当する管理職やリーダーたちは、単なる業務知識だけでなく、人を育てるための専門的なスキルセットを習得する必要があります。どのようなスキルが必要なのか、以下に続きます。

効果的な人材育成マネジメントに必要な6つのスキル

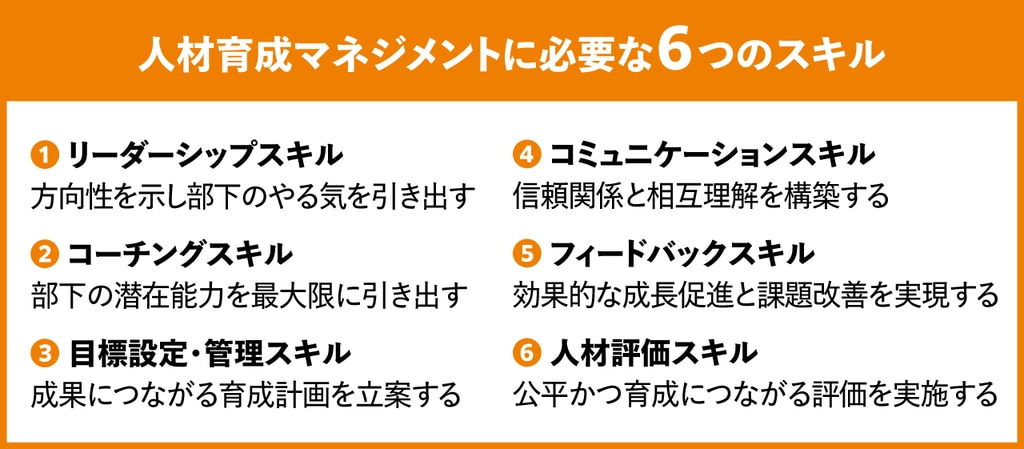

人材育成マネジメントを効果的に進めるには、管理職などのリーダー層が特定のスキルを身に付ける必要があります。ここでは、人材育成に関わる人物が習得すべき6つの重要スキルについて解説します。

|

これらのスキルを社内に浸透・定着させていくことが、効果的な人材育成マネジメントをスタートするための第一歩です。以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

リーダーシップスキル:方向性を示し部下のやる気を引き出す

「リーダーシップスキル」は、人材育成マネジメントの基盤となるものです。部下に明確なビジョンを示し意欲を高める役割を果たします。優れたリーダーは部下の成長を促す環境を整え、自ら模範を示します。

【リーダーシップの発揮方法】

|

▼リーダーシップがある人の特徴については下記で詳しく解説しています。

⇒リーダーシップがある人とは?5つの特徴と育成する方法を詳しく解説

コーチングスキル:部下の潜在能力を最大限に引き出す

「コーチングスキル」は、対話を通じて部下の考えや気づきを促し、自発的な成長をサポートする能力です。答えを教えるのではなく、質問によって部下自身が解決策を見出せるようガイドします。

【コーチングの基本スキル】

|

▼コーチングスキルの詳細は、以下の資料もあわせてご覧ください。

目標設定・管理スキル:成果につながる育成計画を立案する

「目標設定・管理スキル」とは、部下やチームの具体的な目標を適切に設定し、その進捗や達成度を管理する能力です。人材育成においては、業績目標と能力開発目標を連動させることが重要です。

【効果的な目標設定・管理のポイント】

|

▼人材育成の目標設定については、以下の記事もあわせてご覧ください。

⇒人材育成の目標とは?目標設定の仕方やこれからの時代の重要ポイントを解説!

コミュニケーションスキル:信頼関係と相互理解を構築する

「コミュニケーションスキル」は、上司と部下の信頼関係を築き、相互理解を深めるための基本スキルです。円滑なコミュニケーションなくして効果的な人材育成はあり得ません。

【効果的なコミュニケーションの要素】

|

▼具体的にコミュニケーションを学ぶ方法については、以下の記事もあわせてご覧ください。

⇒コミュニケーションを効果的に学ぶ方法とは?組織的に展開する方法やトレーナー資格も紹介!

フィードバックスキル:効果的な成長促進と課題改善を実現する

「フィードバックスキル」とは、部下の行動や成果に対して適切な振り返りのコメントを伝え、良い点を強化し課題点を改善させる能力です。効果的なフィードバックは部下の成長を加速させます。

【効果的なフィードバックの方法】

|

▼フィードバックのやり方については下記で詳しく解説しています。

⇒効果的なフィードバックのやり方とは?心構えと具体的な手法を解説!

人材評価スキル:公平かつ育成につながる評価を実施する

「人材評価スキル」とは、部下の能力や業績を適切に評価する能力です。評価は公平・公正であることが大前提ですが、人材育成マネジメントにおいては評価を育成につなげる視点が求められます。

【育成につながる評価のポイント】

|

以上、ここまで人材育成マネジメントに必要な6つのスキルについて解説してきました。

これらのスキルは組織全体で共通言語として定着させ、体系的な仕組みとして根付かせることが重要です。どのように体系的な人材育成の仕組みを作り上げていけばよいのか、以下に続きます。

これらのスキルは組織全体で共通言語として定着させ、体系的な仕組みとして根付かせることが重要です。どのように体系的な人材育成の仕組みを作り上げていけばよいのか、以下に続きます。

人材育成マネジメント体制構築の5ステップ

個人のスキルを組織の力に変えるためには、人材育成マネジメント体制の構築が鍵となります。ここでは以下5つのステップに分けて、見ていきましょう。

|

ステップ1:現状分析と育成ニーズの可視化で課題を明確化する

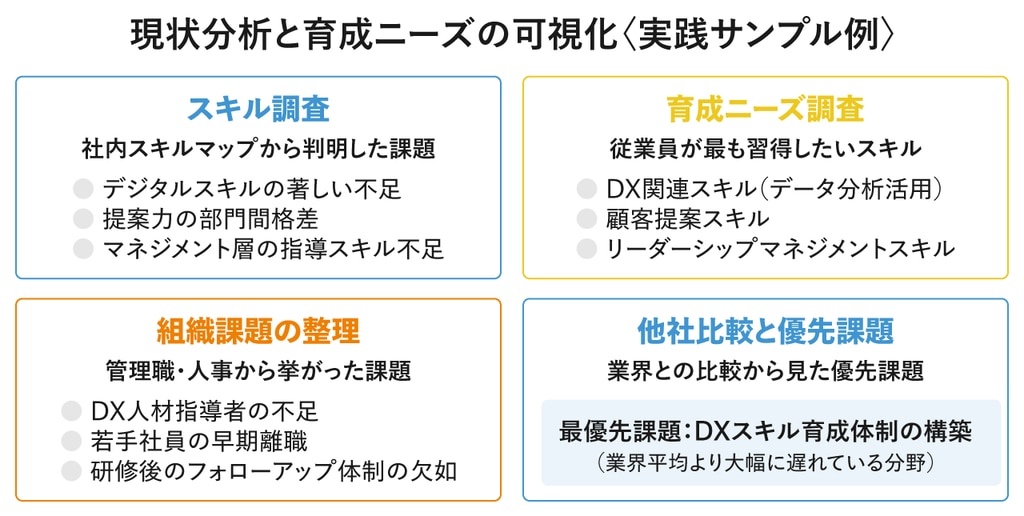

人材育成マネジメント体制を構築する第一歩は、現状の育成状況を分析し、組織や個人の育成ニーズを把握することです。データに基づく現状把握が効果的な施策立案の基盤となります。

【現状分析の方法】

|

これらの定量・定性データをもとに、「どの分野の人材育成が急務か」「どの階層に重点を置くべきか」「組織課題の本質は何か」を明確化します。ステップ1で課題を明確にすると、次の育成計画策定以降の方針に的確な根拠を与えられます。

これらの定量・定性データをもとに、「どの分野の人材育成が急務か」「どの階層に重点を置くべきか」「組織課題の本質は何か」を明確化します。ステップ1で課題を明確にすると、次の育成計画策定以降の方針に的確な根拠を与えられます。

ステップ2:経営戦略と連動した中長期育成計画を策定する

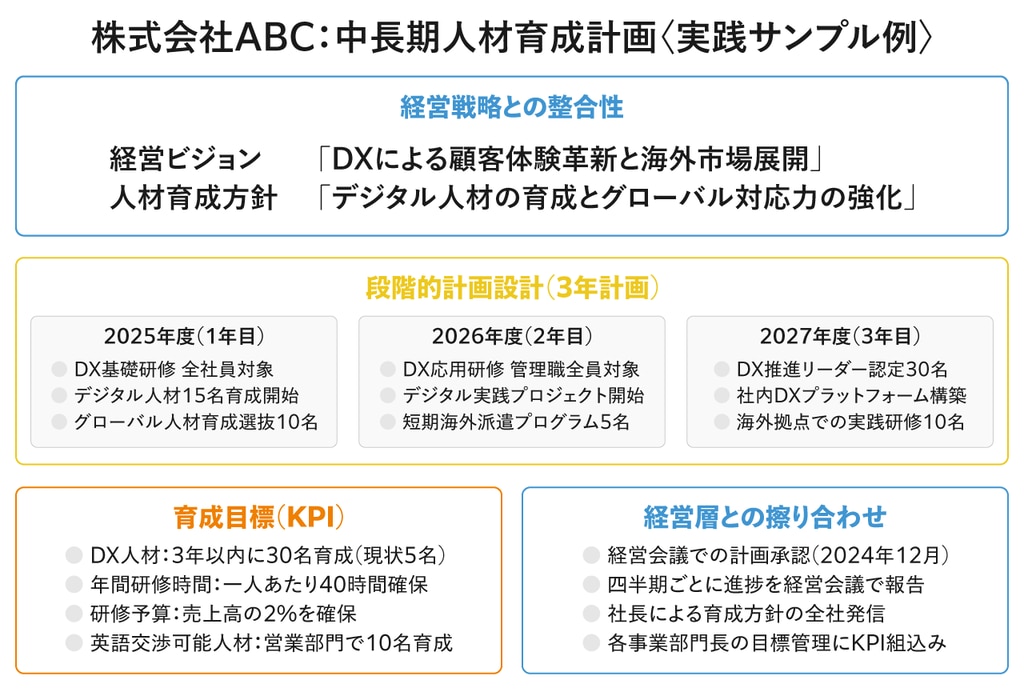

次に、明確化した課題とニーズを踏まえて、経営戦略と連動した中長期の人材育成計画を策定します。単発の研修実施にとどまらず、会社の将来像と整合した育成ビジョンが必要です。

【中長期育成計画の策定ポイント】

|

なお、職業能力開発促進法でも、事業主は雇用する労働者について段階的かつ体系的な職業能力開発を促進する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するよう努めることとされています。

なお、職業能力開発促進法でも、事業主は雇用する労働者について段階的かつ体系的な職業能力開発を促進する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するよう努めることとされています。

計画作成に利用する様式(テンプレート)などは、厚生労働省の「事業内職業能力開発計画」作成の手引きが参考になります。

ステップ3:評価基準と育成目標を一体化した仕組みを設計する

人材育成マネジメント体制では、人事評価制度と育成目標を連動させた仕組み設計が大切です。育成と評価が別々の施策になると現場での浸透が難しくなるため、統合的なシステムが必要です。

【評価と育成の一体化ポイント】

|

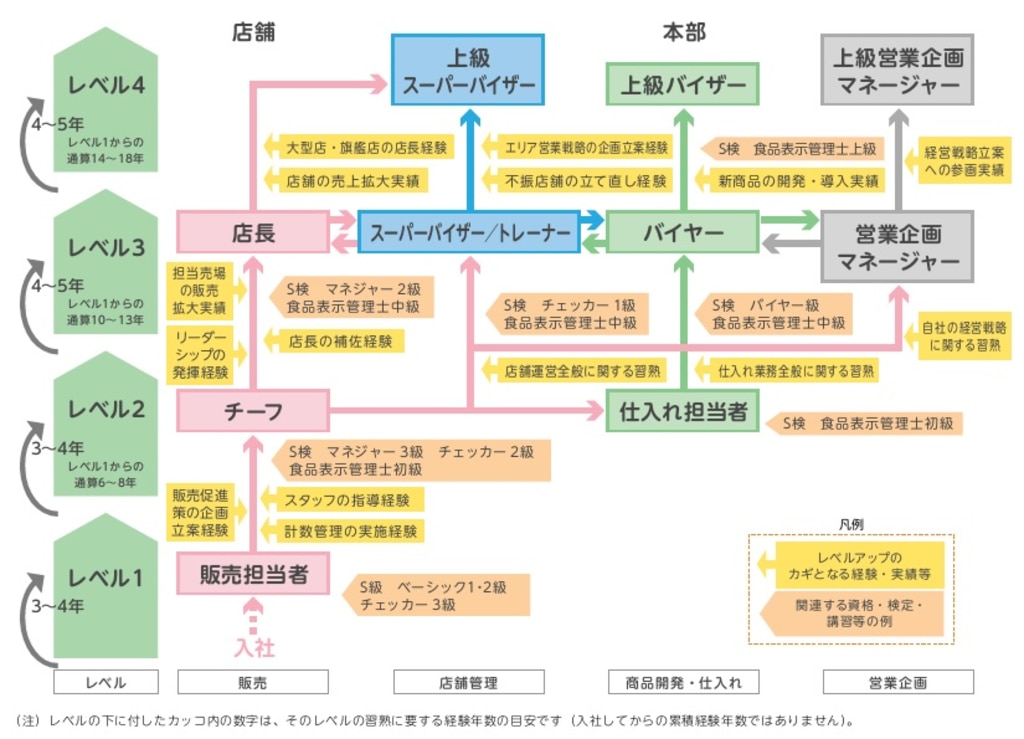

なお、厚生労働省は企業が自社の人材育成に活用できる職業能力評価基準を職種ごとに策定し、キャリアマップや評価シートの形で提供しています。

【参考:キャリアマップ】

各種ツールは、厚生労働省の「職業能力評価基準」のページよりアクセスできます。

これらも活用しながら、自社の評価・育成の一体化システムを設計するとよいでしょう。このような仕組みにより、上司も部下も育成目標にコミットする文化が醸成されます。

▼研修制度については下記で詳しく解説しています。

⇒研修制度とは?今が見直すタイミング!人材育成の成果を出すための概要を解説

ステップ4:部署横断型の一貫した育成システムを導入する

計画を実行に移す段階では、部署横断型で一貫性のある育成システムを導入しましょう。全社的な視点で矛盾のない、整合性のある育成体制を構築することが重要です。

【部署横断型システムの構築ポイント】

|

▼社内研修の作り方については下記にまとめていますので、ご活用ください。

また、主要な手法は後ほど詳しくご紹介しますので、続けてご覧ください。

ステップ5:人材育成を組織文化として定着させる施策を実行する

最後のステップは、人材育成を一過性のプロジェクトではなく組織文化として定着させることです。制度や仕組みだけでなく、従業員の意識や行動に根付かせる取り組みが重要です。

【文化定着のための施策】

|

人材育成が組織のDNAとなり、「学習し続ける組織」が実現すれば、環境変化に強く持続的に成長できる企業風土が完成します。

効果を最大化する5つの人材育成手法

人材育成マネジメントを効果的に行うには、さまざまな育成手法を適切に組み合わせることが重要です。最後に、効果を最大化する5つの主要な育成手法について解説します。

|

OJT:実務を通じた効果的な育成サイクルを回す

OJT(On The Job Training:実地研修)は、日常業務を通じて直接スキルや知識を習得させる手法です。

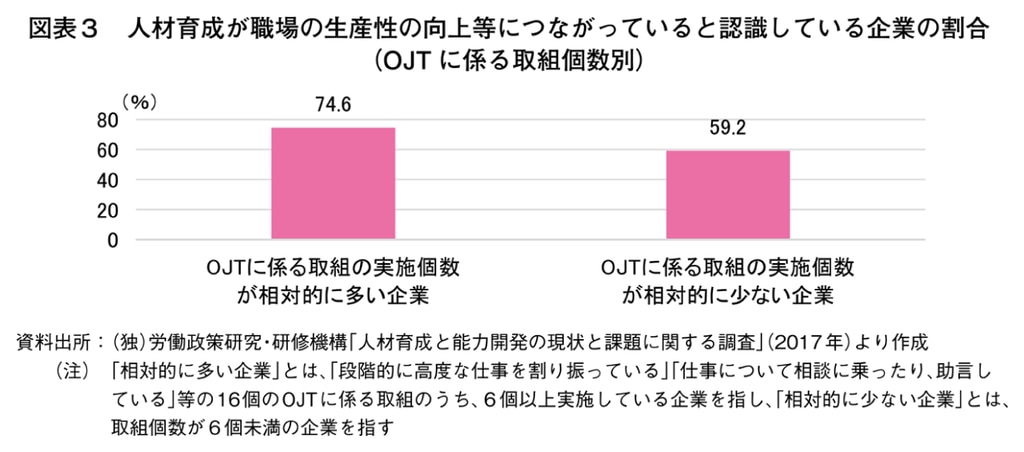

OJT関連の取り組みを多く実施している企業ほど「職場の生産性が向上している」と認識する割合が高いというデータもあります。

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「ビジネス・レーバー・トレンド2018年11月号」

OJTは、人材育成マネジメントにとって非常に重要です。

【OJTの効果的な実施方法】

|

▼OJTの実践に役立つ資料は下記よりダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

Off-JT:体系的な知識とスキルを効率的に習得させる

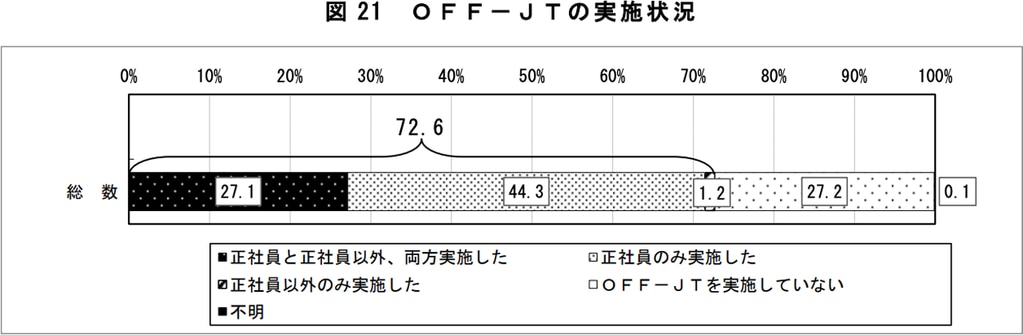

Off-JT(Off The Job Training:職場外研修)とは、通常業務を離れて行う研修や講習などの職業訓練を指します。厚生労働省の2023年の調査によれば、72.6%の事業所がOff-JTを実施したと回答しています。

【効果的なOff-JTの実施方法】

|

Off-JTは短期集中で新たなスキル習得が可能な有力手法であり、OJTでは補いにくい知識の底上げや視野の拡大に有効です。OJTと組み合わせて活用すると、人材育成の相乗効果を生み出します。

▼OJTとOff-JTについては下記で詳しく解説しています。

⇒OJTとOFF-JTの違いを解説!育成効果アップにつながる新手法も紹介!

メンター制度:長期的な成長支援と組織知の継承を促進する

メンター制度とは、先輩社員(メンター)を新人・若手社員(メンティー)の相談役・指導役として任命し、業務面・精神面でサポートする仕組みです。

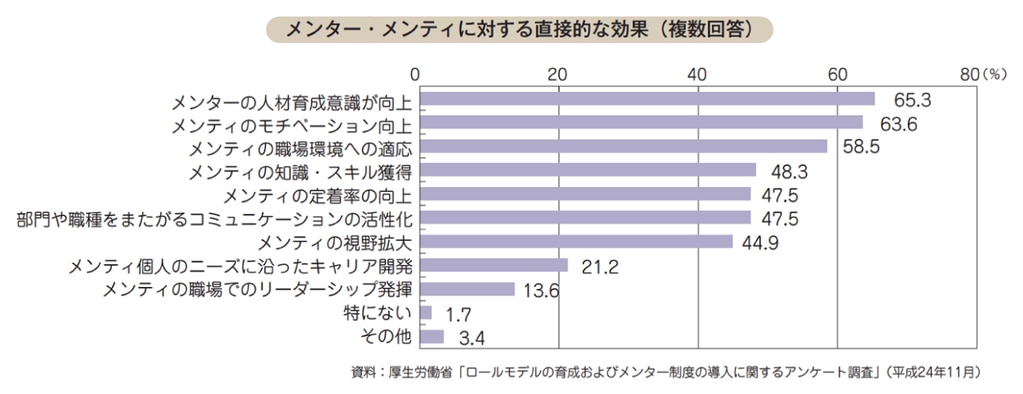

厚生労働省の調査によれば、メンター制度の効果として「メンターの人材育成意識向上(65.3%)」「メンティーのモチベーション向上(63.6%)」「部門横断のコミュニケーション活性化(47.5%)」などを実感する企業が多いことが報告されています。

出典:厚生労働省「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」

【メンター制度の効果的な導入ポイント】

|

メンター制度は長期的な人材育成サポートの仕組みとして有用であり、「人を育てる文化」を醸成するうえでも有効な手法です。

メンター制度の構築については、厚生労働省の「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」が参考になります。

目標管理制度:自律的な成長マインドセットを醸成する

目標管理制度(MBO:Management By Objectives)は、従業員一人一人が自分の業務目標を上司と合意し、その達成に向け主体的に取り組む仕組みです。

【育成につながる目標管理の実践方法】

|

目標管理制度がうまく機能すると、従業員は自ら目標を考え行動する習慣が身に付き、指示待ちではない能動的な人材へと育ちます。これは組織全体の自己変革力向上につながり、環境変化に強い組織づくりに貢献します。

詳しくは、J-Net21の「目標管理制度における目標設定の方法について教えてください。」のページが参考になります。

eラーニングと自己啓発:個別最適化された学習機会を提供する

近年のデジタル技術の進展により、eラーニング(オンライン学習)を活用した人材育成が活性化しています。

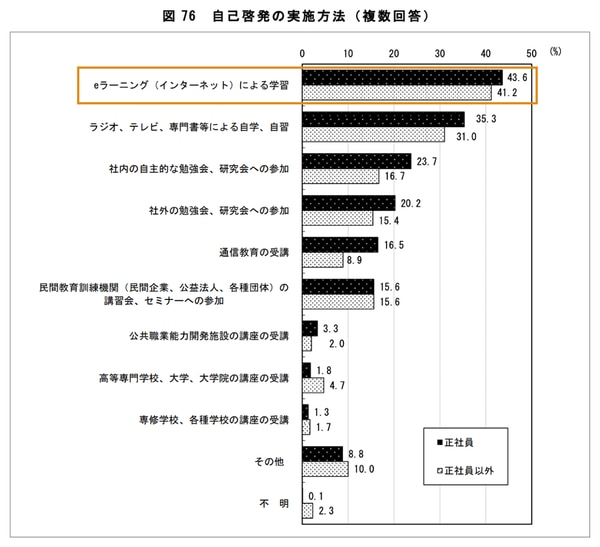

厚生労働省の調査では、自己啓発の実施法としてeラーニングが4割を超えており、企業が制度で後押しすればこの割合をさらに高められます。

【eラーニングと自己啓発支援の効果的活用法】

|

具体的な実践としては、学習進捗・研修管理を一元化できるLMS(学習管理システム)を通じたeラーニングの提供が効果的です。詳しくは、以下の資料にてご確認ください。

▼以下の関連記事もあわせてご活用ください。

まとめ

本記事では「人材育成マネジメント」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

効果的な人材育成マネジメントに必要な6つのスキルは以下のとおりです。

|

人材育成マネジメント体制を構築する流れを5つのステップで解説しました。

|

効果を最大化する5つの人材育成手法をご紹介しました。

|

「人を育てることは未来を育てること」といわれます。人材育成マネジメントに真摯に取り組む企業は、困難な経営環境においても内部から新たな力を生み出し、イノベーションを起こせるでしょう。ぜひ、本記事で紹介した手法や具体例を実践に移し、組織の持続的な成長につなげてください。

株式会社LDcubeは、時代の変化に合わせて人材育成の施策展開を支援しています。これからの時代に必要な学習行動のデータ取得と活用など、多くの組織からいただいた課題の解決を中心にサービスを提供しております。

無料での研修プログラムの体験会やデジタルツールのデモ体験会、導入事例の紹介なども行っています。お気軽にお声がけください。

▼これからの人材育成施策を模索する際のお役立ち資料も用意しています。お役立ち資料はこちらからご覧ください。

▼関連記事はこちらから。