経営戦略の立て方・手順とは?|環境分析から実行、検証フェーズまで徹底解説

「経営戦略を立てたいけれど、具体的にどんな順番で立てるべき?」

「経営戦略の立て方について、改めて学び直したい」

経営戦略が重要だとはわかっているけれど、改めて立て方についてじっくり考えたことがない人が多いのではないでしょうか。

経営戦略は、適切な立て方で順番通りにおこなうことで、より成果を出しやすくなります。

このプロセスからはずれた方法で経営戦略を立ててしまうと、事業の拡大や成長は期待できません。

- 実現可能ではない目標・戦略を定めてしまう

- 的外れな戦略を立ててしまい、成果が出ない

- 戦略は立てたけれど実行まで落とし込めない

せっかく事業の成長を想定した戦略を立てるのであれば、より効果的に成果を出せる戦略を立てるようにしておきたいですよね。

そこで本記事では、経営戦略の立て方について具体的に解説していきます。

本記事のポイント |

|

経営戦略の正しい立て方を理解しておけば、あなたの会社の事業をより効果的に成長させていける戦略が立てられるようになります。

ぜひこの記事を参考にして、成果を出せる経営戦略の立て方について学んでいきましょう。

▼経営戦略や経営についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

- 「経営戦略とは結局何?」定義や目的、進め方、成功事例まで全解説

- 【種類別】経営戦略の成功事例10選|成功企業の法則がわかる

- 人的資本経営の開示事例9選!戦略や実績が伝わる情報開示のポイント

- 経営スキルとは具体的に何を指す?経営者に必要な15個の能力に分解して詳しく解説

-

経営の勉強は何をすべきか?実践スキルを身に付ける効果的な方法

目次[非表示]

- 1.経営戦略の立て方の基礎知識

- 2.経営戦略策定時に活用できるフレームワーク

- 3.経営戦略の立て方 環境分析

- 3.1.外部分析

- 3.2.内部分析

- 3.3.補足:覚えておくべき分析方法

- 4.経営戦略の立て方2|戦略オプションの立案を行う

- 5. 経営戦略の立て方3|戦略手法の選択をする

- 5.1.コストリーダーシップ戦略

- 5.2.差別化戦略

- 5.3.集中戦略(コスト集中戦略・差別化集中戦略)

- 5.4.ブルーオーシャン戦略

- 6.経営戦略の立て方4|戦略の実行を行う

- 7.経営戦略の立て方5|戦略の検証を行う

- 8.経営戦略を立てても実行と検証なしでは、事業の成長も期待できない

- 9.まとめ

経営戦略の立て方の基礎知識

経営戦略を立てる際には、以下の基礎知識を理解したうえで戦略を練るようにしましょう。

なぜなら、以下の2つのポイントを理解していなければ、的外れな経営戦略を立ててしまい会社にダメージを与えてしまう可能性が高いからです。

- 経営戦略は3つのレベルに応じて立てる

- 経営戦略は5つの基本原則に基づいて立てる

それぞれについて、具体的に解説していきます。

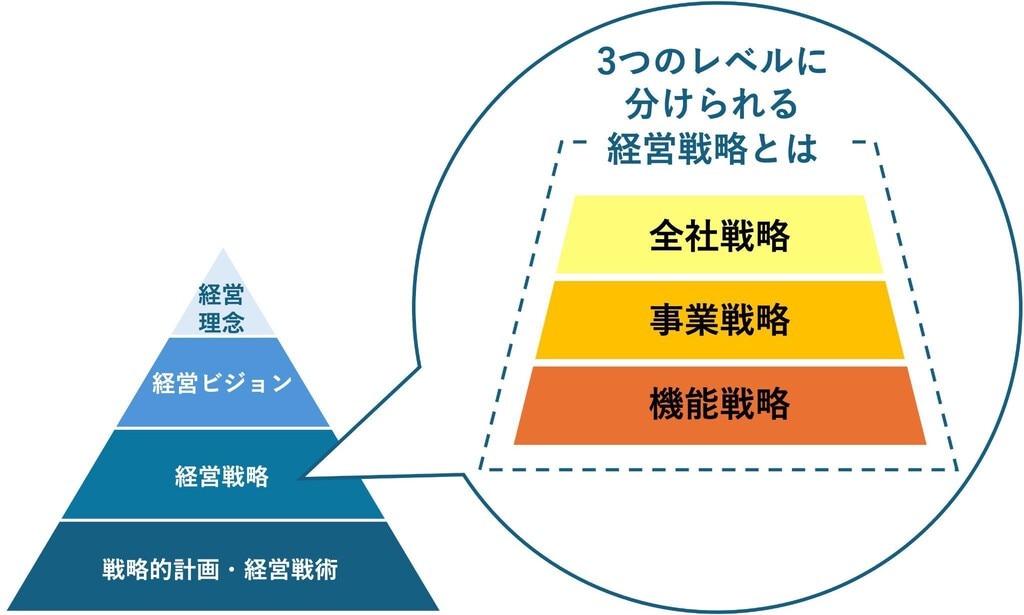

経営戦略は3つのレベルに応じて立てる

経営戦略は、1つの戦略を立てたら終了というわけではありません。

経営戦略には3つのレベルがあり、それぞれの段階に応じて、以下のように順番に戦略を立てていく必要があります。

それぞれのレベルによって、戦略を立てるうえで重要となる要素や範囲が異なります。原則として、上層レベルから、戦略を立てていきましょう。

具体的には、以下のようなイメージです。

3つのレベル |

戦略の対象となる範囲 |

全社戦略 |

企業全体としてどのような立ち位置・方向性・目標で成長していくのかを決める |

事業戦略 |

社内の個別の事業分野における立ち位置・方向性などを考える |

機能戦略 |

全社戦略や事業戦略で定めた目標を達成するためにすべきことを現場レベルまで落とし込み、運営方法や活動の方向性を決める |

※単一事業の場合は、全社戦略と事業戦略が同じものになる場合が多い。

経営戦略は、考えるべき範囲の広い全社戦略を考えることから始まります。全社戦略がしっかりと明確になっていれば、事業戦略もスムーズに立てられるでしょう。

反対に、全社戦略で的外れな目標を掲げてしまうと、事業戦略と機能戦略に時間をかけても失敗に終わってしまうかもしれません。

それぞれの段階で最適な経営戦略を立てるためにも、全社戦略から事業戦略、そして機能戦略までしっかりと段階ごとに戦略を立てる必要があると覚えておきましょう。

経営戦略は5つの基本原則に基づいて立てる

経営戦略について考える時は、必ず以下の5つの基本原則を満たしている戦略になっているのか確認しなければいけません。

5つの基本原則 | |

勝利を目指す |

最終的に実現可能で、現在の地位を保てる目標を定める |

自社の強みに資源を集中する |

優先順位を明確にして、資源(資金や人材リソースなど)を適切に配分す |

選択した戦略のリスクを評価する |

その戦略に対して、市場見通しや企業としての柔軟性がいかにあるのかを測定しておく |

自らの戦略に疑問を持つ |

立てた戦略に対して100%の信頼をおくのではなく、機会があれば疑問を投げかる柔軟性を持っておく |

必要な場合は中止する |

立てた戦略に疑問を持った場合は、代替案を作り素早く中止・方向性の変更を意思決定する |

上記の5つの基本原則を知らずに経営戦略を立ててしまうと、以下のようなケースに陥ってしまうかもしれません。

- 到底実現できないような現実的ではない戦略になってしまう

- 戦略に注力するあまり、他の業務が疎かになってしまう

- 環境の変化に柔軟に対応できない

- リスクが増えてきたにもかかわらず戦略の方向性を変える意思決定ができない

より実現可能な目標を定めたうえで経営戦略を立てるためにも、常に5つの基本原則を意識して戦略を練っていくことが重要です。

経営戦略策定時に活用できるフレームワーク

経営戦略を策定する際には、さまざまなフレームワークが活用されます。以下に代表的なフレームワークを紹介します。

経営戦略策定時に活用できるフレームワーク |

SWOT分析 Strengths(強み): 企業内部の強み

|

PEST分析 Political(政治的要因)

|

5フォース分析(ポーターのファイブフォース分析) 業界内競争

|

バリューチェーン(価値連鎖)分析 企業の主要活動(物流、製造、販売、サービスなど)と支援活動(調達、技術開発、人事管理など)を分析し、価値を生み出すプロセスを理解・改善する。

|

BCGマトリックス スター: 高成長・高市場シェア

|

アンゾフの成長マトリックス 市場浸透: 既存市場でシェアを拡大

|

ブルーオーシャン戦略 競争が激しい市場(レッドオーシャン)とは異なる、新しい市場や需要を発見・開拓する戦略。

|

(出典:「経営戦略とは結局何?」定義や目的、進め方、成功事例まで徹底解説!)

これらのフレームワークは、経営戦略の策定時にそれぞれ異なる視点での分析を提供し、企業が持続可能な競争優位性を築くための有効なツールです。

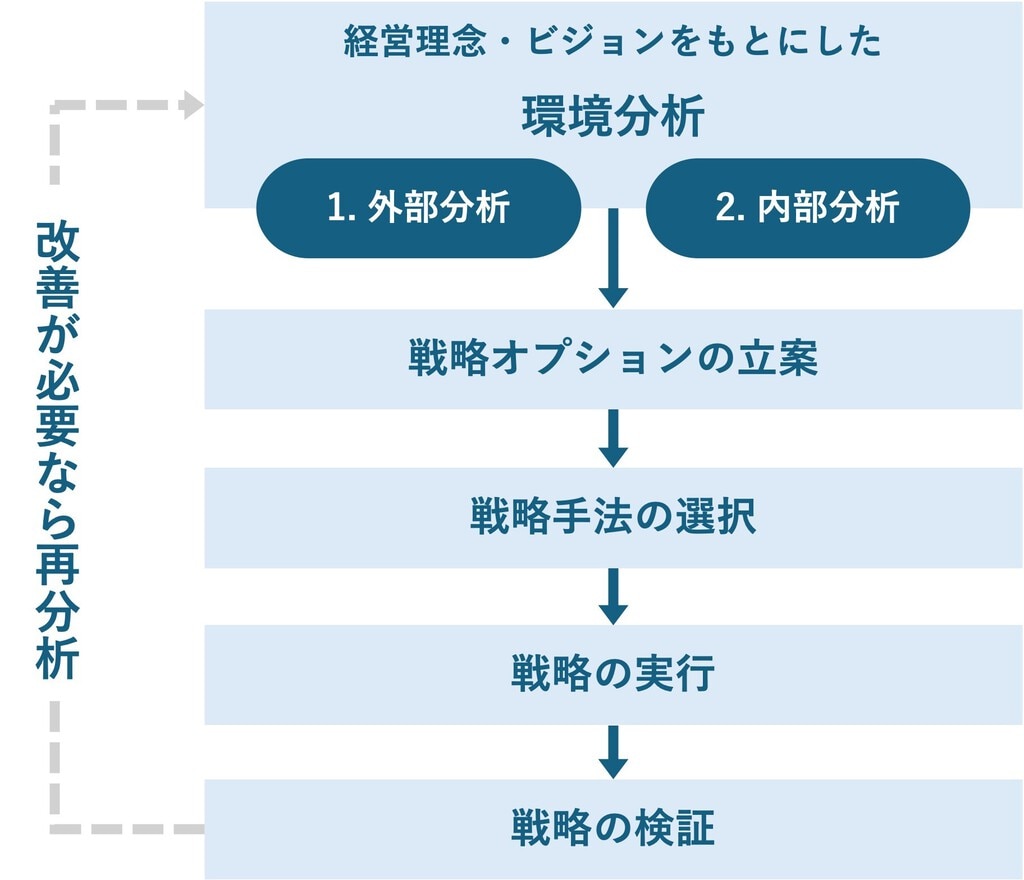

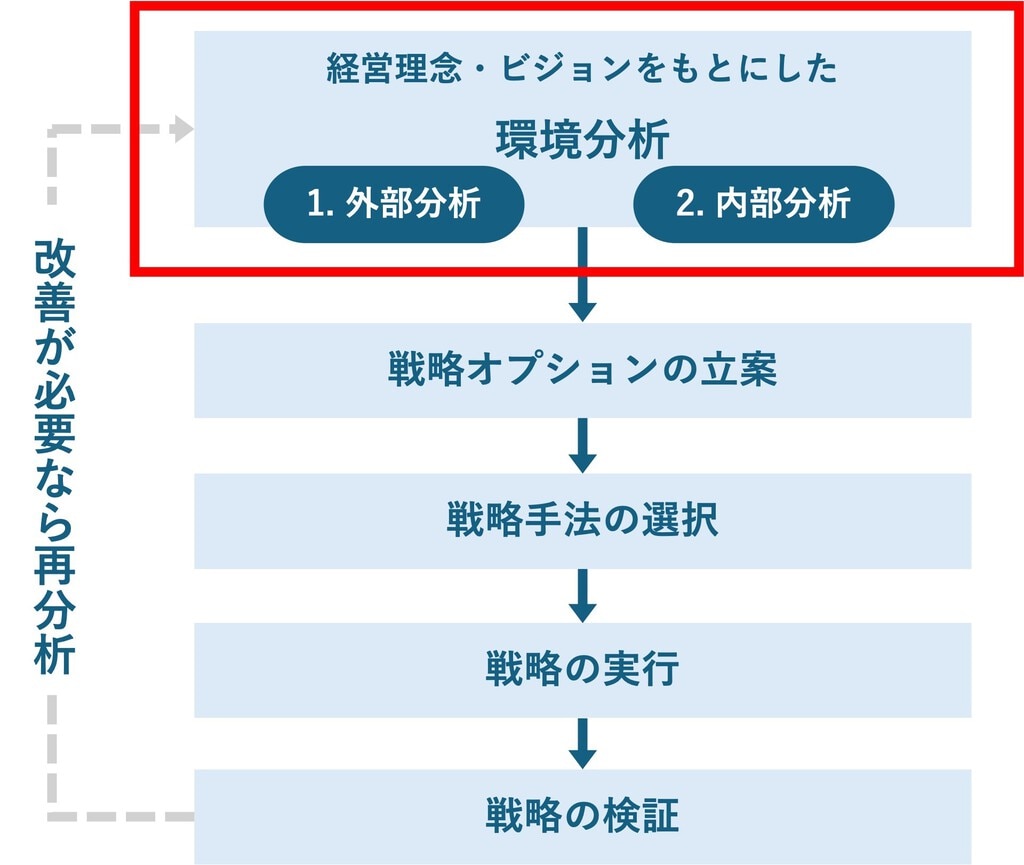

経営戦略の立て方 環境分析

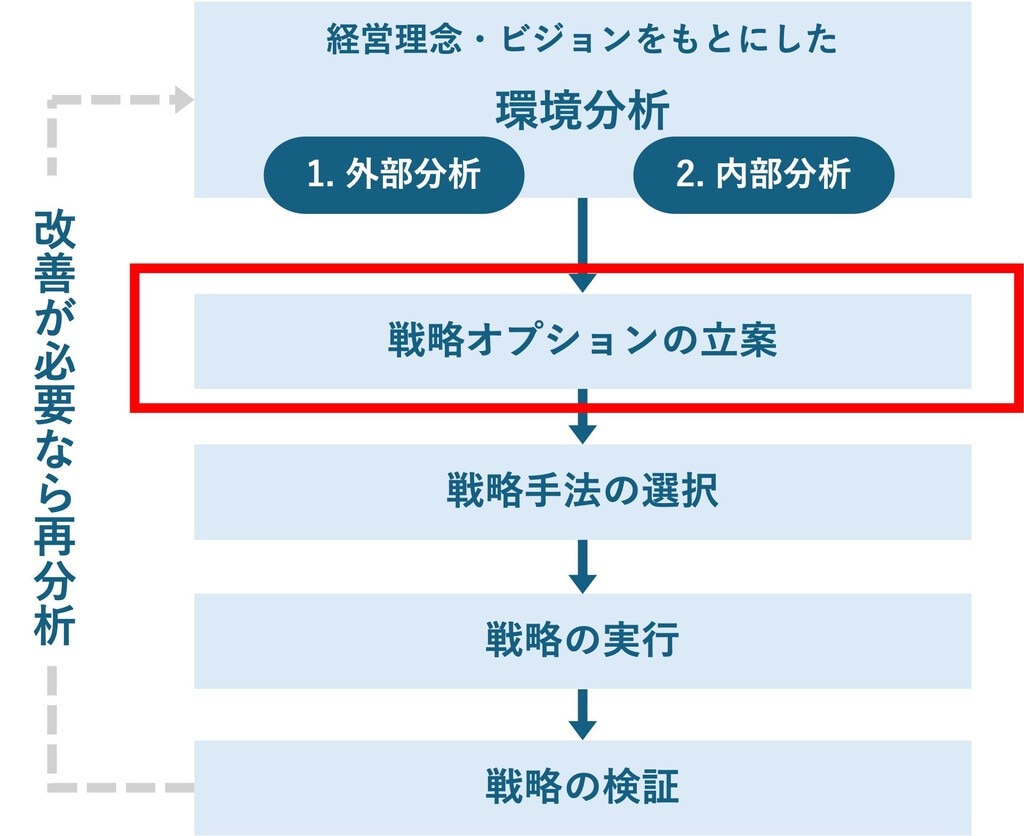

経営戦略を立てるプロセスは、その会社の経営理念やビジョンをしっかりと理解したうえで、環境分析をすることから始まります。

なぜなら、自社がどのような経営理念やビジョンを掲げているかを理解しておかなければ、正しく環境分析ができないからです。

環境分析をする際には、外部分析と内部分析の両方をおこなわなければいけません。

それぞれ、どのような視点で分析していくべきなのか、具体的に解説していきます。

外部分析→内部分析の順番を守ることが大切 |

経営戦略を立てる際には、内部分析よりも先に外部分析をおこないます。なぜなら、内部要因の多くが、外部要因に大きく影響されているからです。 |

外部分析

外部分析とは、自社の事業運営に影響する、外部要因を分析することを指します。

外部分析をおこなう際には、分析に使うフレームワークに合わせて、以下の要因を洗い出して分析するのが一般的です。

市場 |

・市場の規模感 |

顧客 |

・顕在顧客層 |

競合 |

・参入している市場や市場シェア |

政治 |

・法改正 |

経済 |

・株価や為替レート |

社会 |

・人口増加率 ・教育 など |

技術 |

・特許 |

このように、会社に影響を与える外部要因はさまざまです。そのため、必要に応じて分析する要因を決められるようにしておきましょう。

なかでも「市場分析」「顧客分析」「競合分析」の3つは最低限調べておくべきです。

外部分析をすることで、自社ではコントロールできない要因に対して、どのように対処していくべきなのかを考えるための判断基準を定めることができます。

内部分析

内部分析とは、会社内部の環境のことで、事業に影響する要因を分析することです。

具体的には、以下のようなものがあります。

組織 |

・資金 |

参入している市場 |

・市場の規模感 |

現在の顧客 |

・顕在顧客層 |

内部分析では、自社の強みと弱みだけではなく、客観的に見た現状を洗い出していきます。

このように内部の現状を明確にしておくことで、解決すべき課題や現実的な目標値などを導き出せるのです。

補足:覚えておくべき分析方法

外部分析と内部分析をおこなうためには、それぞれのケースに適したフレームワークを使わなければいけません。

主に活用できるフレームワークは以下のとおりです。

フレームワーク |

分析する要素 |

3C分析 |

顧客や市場、競合他社、自社を分析する |

SWOT分析 |

自社の強み、弱み、機会、脅威を整理する |

PEST分析 |

外部環境の政治、経済、社会、技術で分析する |

5フォース分析 |

競合他社の脅威、代替え品の脅威、新規参入者の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力 |

VRIO分析 |

経済価値、希少性、模倣の困難性、組織 |

どのフレームワークを選択して分析をするべきなのかは、それぞれのケースによって違います。もちろん、分析の際に注視すべき点も違います。

経営戦略における最適なフレームワーク選びには、経営戦略に関する知識が求められるので、専門家のアドバイスを仰ぐのもひとつの方法です。

経営戦略の立て方2|戦略オプションの立案を行う

外部分析と内部分析ができたら、分析結果をもとに戦略オプションを立案していきます。

ここでいう戦略オプションとは、企業全体での経営ビジョンや目標を達成するために考えられる、複数の戦略案のことです。

まずはKSF(Key Success Factor)という、重要成功要因を導き出します。KSFを簡単に説明すると「掲げた目標を達成するために、最も重要となる要因は何か?」というようなイメージです。

たとえば、以下の要因が事業のKSFとして挙げられます。

|

事業内容や課題によって、考えられるKSFはさまざまです。

まずは、環境分析から自社が抱える課題と目標を明確にしたうえで、その大きな目標を達成するために欠かせない重要な要因を導き出しておきましょう。

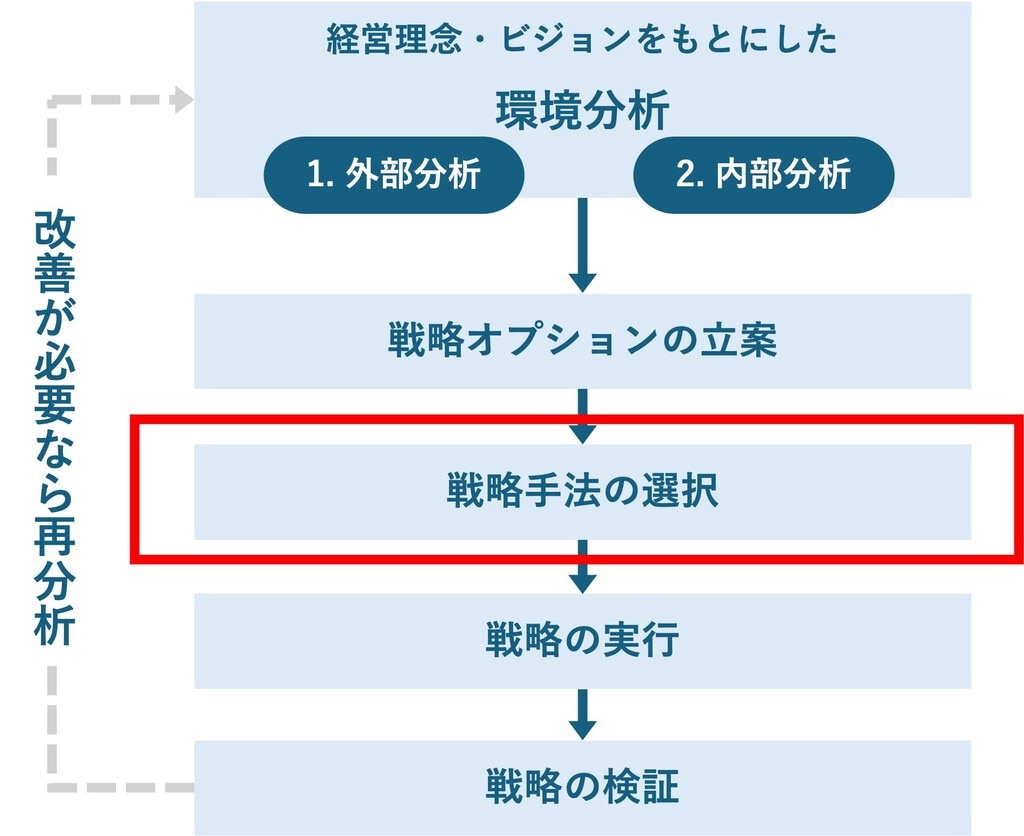

経営戦略の立て方3|戦略手法の選択をする

環境分析と戦略オプションの立案の次は、実際に取り組んでいく経営戦略の種類を確定させます。

経営戦略には目指す方向性によってさまざまな手法がありますが、代表的なものとして以下の4種類の戦略手法についてみてみましょう。

代表的な経営戦略の手法4つ | |

コストリーダーシップ戦略(価格戦略) |

どの競合他社よりも優位に立つために、価格を下げて優位性を築く戦略 |

差別化戦略 |

競合他社が持っていない強みを構築して、業界内での競争力を確立する戦略 |

集中戦略 |

コスト集中戦略と差別化集中戦略の2つで、事業の進出地域やターゲット層を限定して、特定分野に資源を集中させる戦略 |

ブルーオーシャン戦略 |

まだ競合他社が進出していないような分野・視点を見つけて参入していく戦略 |

それぞれについて、具体的に解説していきます。

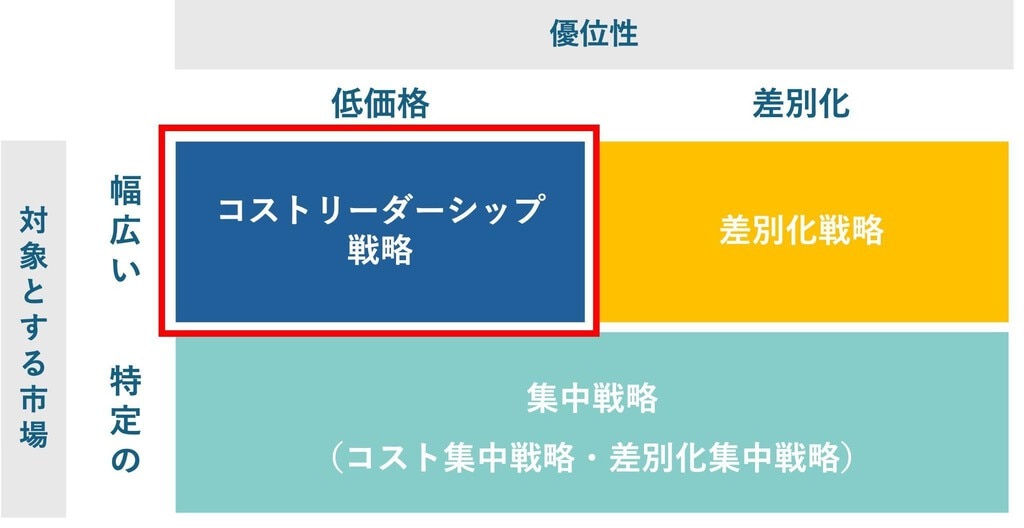

コストリーダーシップ戦略

コストリーダーシップ戦略とは、競合他社よりも安い価格でサービスを提供し、その市場での主導権を握る手法です。

この戦略手法をとることで、市場での競争優位性を獲得するだけではなく、業務コストの削減を実現できるでしょう。

実際にコストリーダーシップ戦略で成功を収めている企業には、以下のような企業があります。

【代表的な企業】

|

もちろん、ただ単純に販売価格を安価に設定するだけではありません。

安い価格でお客様に提供するために、さまざまなコストを抑えるための業務のスリム化を検討しなければいけません。

たとえば、以下のような施策を考える必要があります。

|

このように、業務のスリム化を実現しなければ、最終的な販売価格を抑えるのは難しいのが現実です。

業務効率化のために海外での生産ルート確保などが必要になるケースもあり、企業として大きな改革になるケースもあります。

たとえ提供価格を下げたとしても、コスト削減を実現することで利益率向上を実現する仕組みを作るのが、コストリーダーシップ戦略の鍵となるのです。

また、競合他社が経済の流れに影響を受けている場合でも、影響なく事業を成長させていける可能性もあるのです。

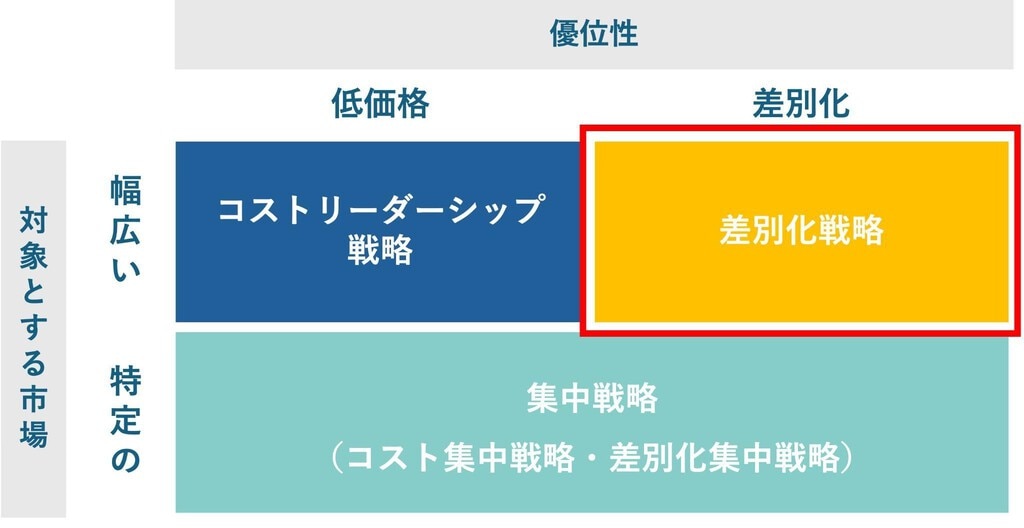

差別化戦略

差別化戦略とは、競合他社に対して圧倒的な差別化を図ることで、市場で成功を収められる戦略です。

「〇〇といえばこの企業」と言われるような特徴をもつことで、その市場での特別な地位を確立できるでしょう。

実際に、差別化戦略で成功している企業には以下のようなものがあります。

【代表的な企業】

|

差別化戦略は、コストリーダーシップ戦略と集中戦略と混同されやすいのですが、以下のような違いがあります。

- コストリーダーシップ戦略との違い:市場での主導権を握るのではなく、独自の価値で競争優位を確立する

- 集中戦略との違い:特定の市場やターゲット層に限定するのではなく、他者と区別できるようにする

差別化戦略を実践するためには、より徹底的に環境分析をおこない「差別化できるポイント」を探すことが重要です。

「他社にはないけれど、自社にしかできない強みとは」について深掘りをすることが、差別化戦略での成功の近道です。

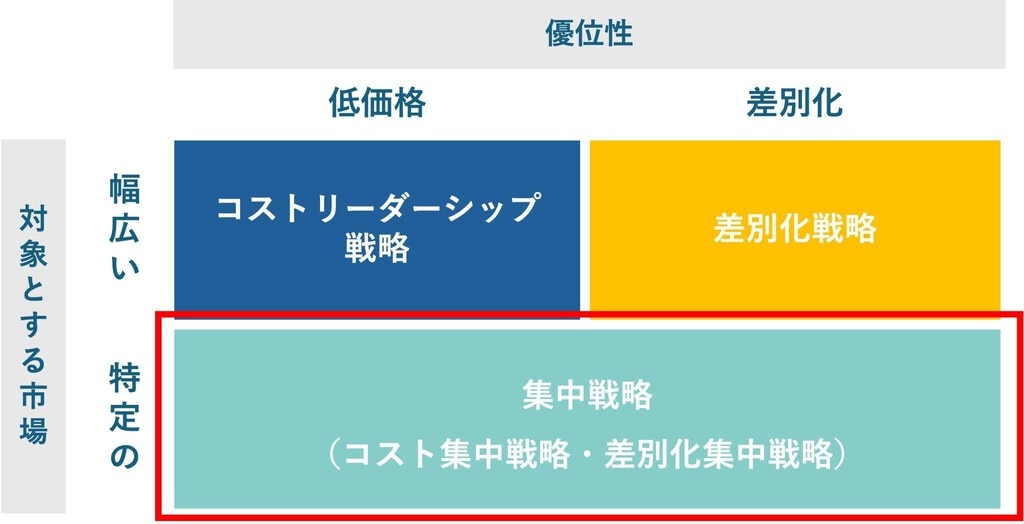

集中戦略(コスト集中戦略・差別化集中戦略)

集中戦略とは、コスト集中戦略と差別化集中戦略を活用した戦略です。

コスト集中戦略 |

低コストで商品提供することで、競合他社よりも優位に立つための方法 |

差別化集中戦略 |

ニッチな市場や地域、ターゲット層などを限定して差別化して優位性を高める方法 |

この戦略は、競合他社よりも規模が小さい中小企業でも取り入れやすく、よりニッチな市場で成功を収められる可能性が高いという点が特徴です。

実際に、集中戦略で成功を収めた企業には以下のような企業があります。

【代表的な企業】

|

集中戦略では、主に以下の要素を競合他者と比較したうえで、目標達成するためにとるべき戦略手法なのかを判断していきます。

|

競合他者とは違う点に注力して、経営資源を投入することで、よりニッチな市場での成長が見込めます。

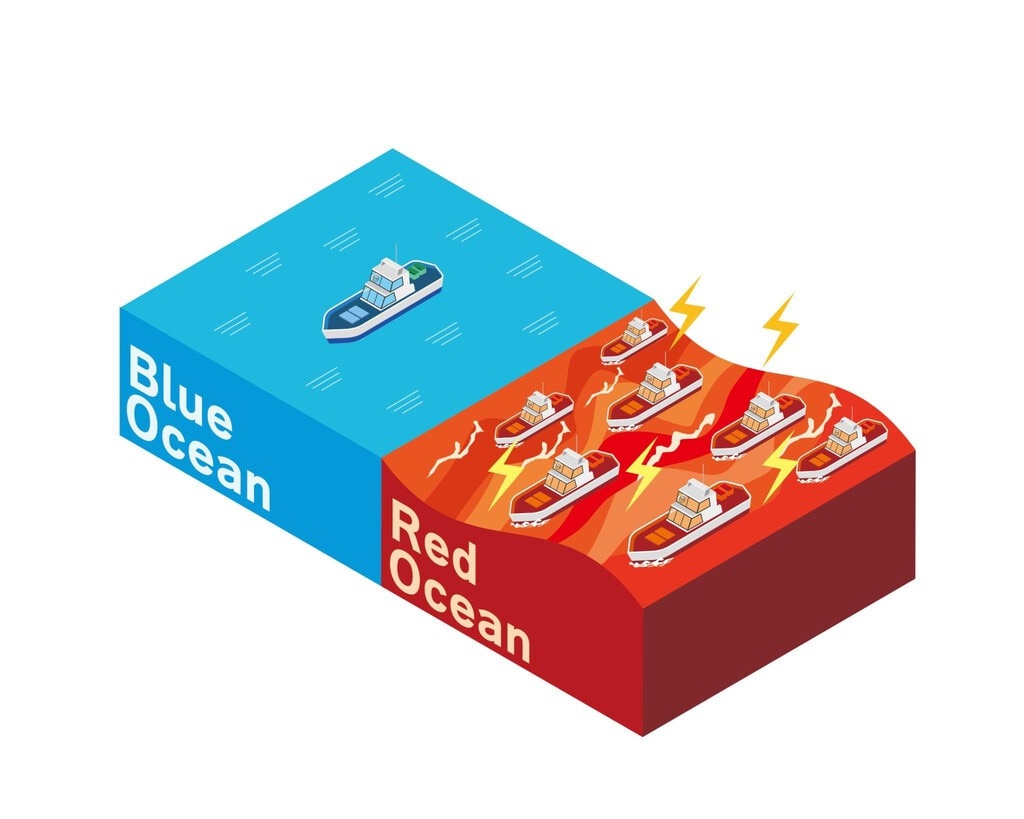

ブルーオーシャン戦略

ブルーオーシャン戦略とは、今まで存在していなかった新しい市場を開拓して、新領域に事業展開する手法です。

まったく新しい領域で事業展開をするので、競争相手のいない市場で安定した商品提供ができるようになります。

実際に、ブルーオーシャン戦略で成功している企業は以下のとおりです。

【代表的な企業】

|

ブルーオーシャン戦略で重要なのは、環境分析結果に対して「取り除く」と「付け加える」という2つのアクションを意識するという点です。

「この業界に、今後付け加えていくべき要素は何か?」

「この業界の製品やサービスに備わっている要素で、取り除けるものは何か?」

この問いを繰り返すことで、既存市場の枠内には止まらない価値を作り新たな発見をできるようになります。

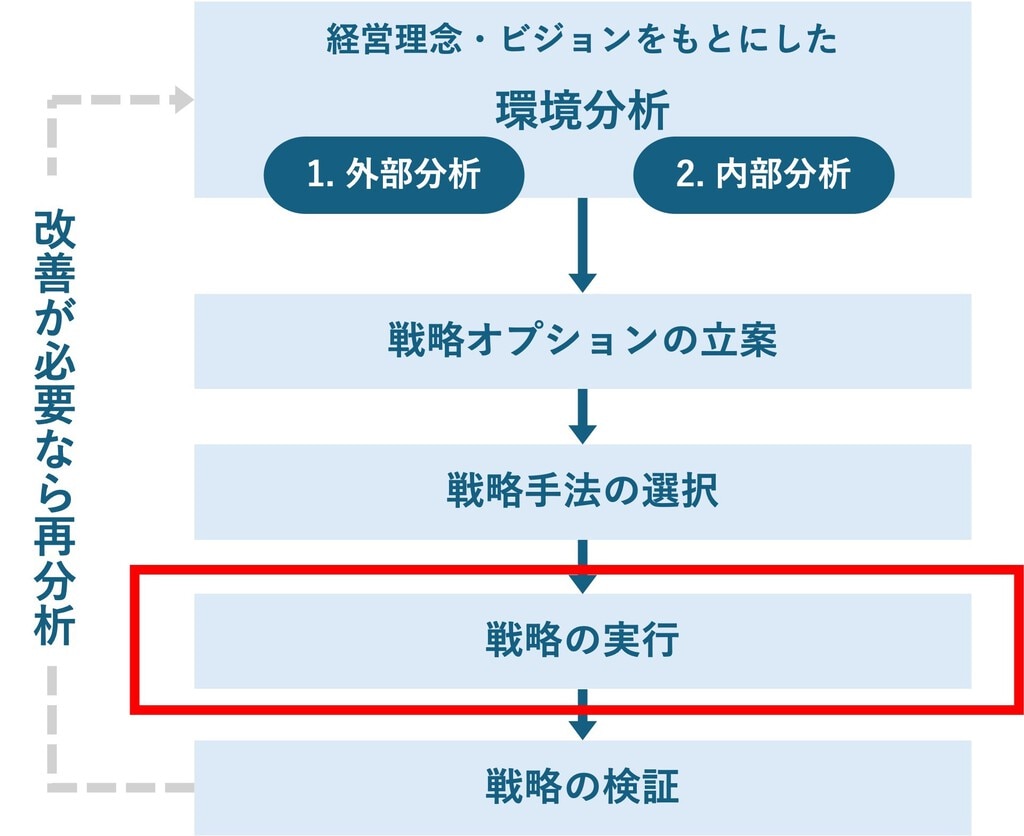

経営戦略の立て方4|戦略の実行を行う

戦略手法が決まったら、その経営戦略に沿って具体的な行動指標を設定し実行していきます。

「1-1. 経営戦略は3つのレベルに応じて立てる」でも解説したように、事業戦略や機能戦略まで落とし込み、それぞれの分野で具体的な行動をしていきましょう。

もちろん、実際に戦略が実行されているのかを把握しておくことも重要です。

戦略を実行する際は、定期的な進捗確認・コミュニケーション・意思決定のルールなども事前に定めておきましょう。

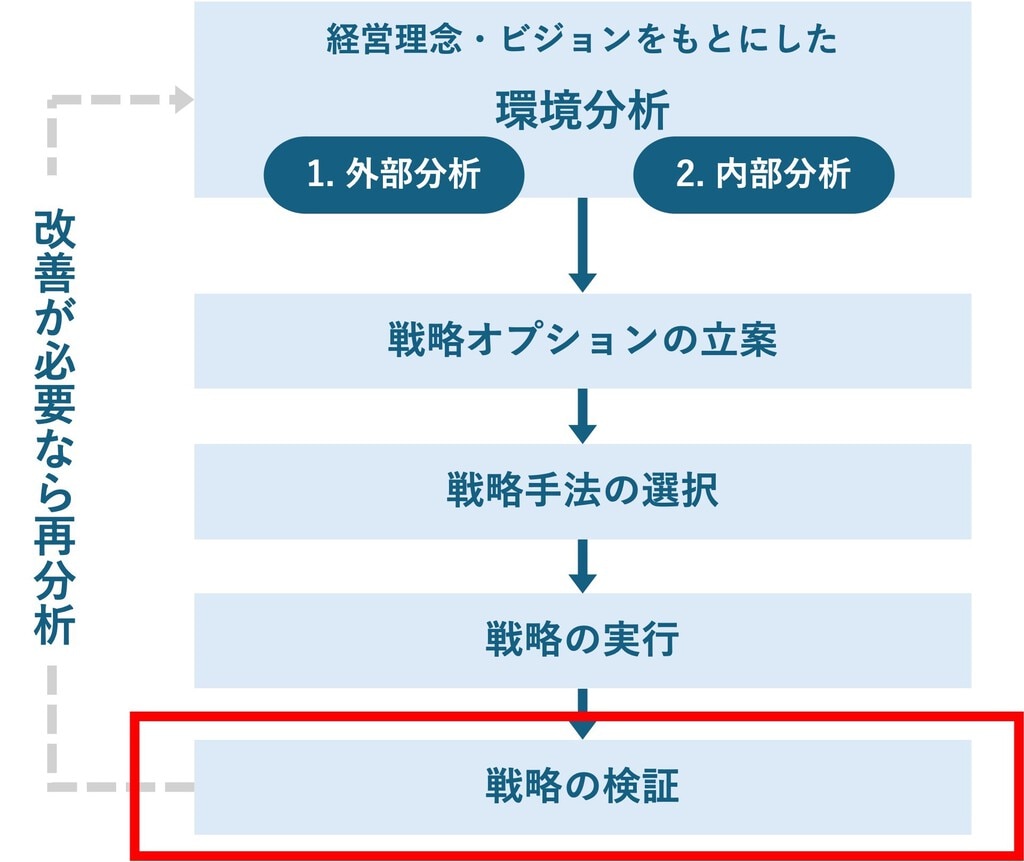

経営戦略の立て方5|戦略の検証を行う

経営戦略で設定した期間が終了したら、戦略どおりの成果が出ているのかを検証することも忘れてはいけません。

検証結果次第では、その後の事業の方向性やとるべき行動も変わってきます。

うまくいった場合 |

そのまま継続して事業成長を図る、もしくは新たな経営戦略を立てる |

うまくいかなかった場合 |

その原因を究明し修正案を考える、もしくは経営戦略を立て直す |

たとえ戦略を実行していても、その結果を検証していなければ元も子もありません。しっかりと期間を定めて、集中して経営戦略を達成するために行動をするようにしましょう。

経営戦略を立てても実行と検証なしでは、事業の成長も期待できない

前述のプロセスでも解説しているように、戦略を立てたら必ず「実行」して「検証」までおこなうようにしなければいけません。

なぜなら「実行」と「検証」をしなければ、その戦略が正しかったのかも判断できず、成果が出たことも確認できないからです。

実際に、実行と検証をおこなわず経営戦略を立てただけで満足してしまう企業も少なくありません。

最終的に蓋を開けてみれば、以下のようなケースになっている場合もあるのです。

|

ひとことで言えば、実行と検証をしなければ、経営戦略にかけた時間も労力も無駄になってしまうということです。

事業を成長させるために経営戦略を立てたにもかかわらず、意味がなかったと後悔しないためにも、戦略を立てたら必ず実行と検証までする意識を持つことが大切です。

経営戦略における実行と検証の重要性を知るなら「Biz-Ex」 |

LDcubeの「Biz-Ex」を使えば、経営戦略も含めて経営を体系的に学び、身につけることができます。 Biz-Exをおすすめする理由は以下のとおりです。

|

▼経営シミュレーションについては下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒経営シミュレーションとは?人材育成の新手法・研修について解説

まとめ

この記事では、経営戦略の立て方についてステップごとに解説してきました。

【経営戦略の立て方】

- 経営理念・ビジョンをもとにした環境分析

- 戦略オプションの立案

- 戦略手法の選択

- 戦略の実行

- 戦略の検証

経営戦略を立てるうえで、いかに徹底して環境分析をおこない、適切な戦略を実行して検証までおこなうことが重要です。

どうしても社内のメンバーだけで経営戦略を立てようとすると、同じ答えやアイディアしか出てこず、手こずってしまうかもしれません。

そのような場合は、社内研修や外部講師によるセミナー、もしくはBiz-Exのように体系立てて学べるツールを積極的に活用してみてください。

▼関連資料はこちらから。

▼関連記事はこちらから。