経営幹部育成の落とし穴?効果的な施策のポイントなど解説!

企業が持続可能な成長を遂げるためには、優れた経営幹部の育成が欠かせません。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。経営幹部として活躍するためには何が必要なのでしょうか。今回は、「経営幹部の育成に必要な3つの要素」に焦点を当てます。

まず、よくある課題として挙げられるのが、「経営幹部になりたいというマインド」の欠如です。たとえ技術や知識が優れていても、経営幹部になりたいという強い意志がなければ、その道は険しくなります。現代のビジネス環境では、単なるマネジメントスキルだけでなく、経営全般を見渡し、組織を導くリーダーシップが求められています。

次に重要なのが、「経営知識・スキルの実践力」です。広範囲にわたる経営知識をただ知っているだけでは不十分で、それをどう実践に活かすかが鍵となります。現場での状況に柔軟に対応し、適切な判断を下せる力が求められています。ただし、多くの場合、知識の実践が追いついていない現状があります。

最後に必要なのが、「経営幹部としてふさわしい人間力」です。人を動かし、組織を1つにまとめる力は、経営陣として不可欠の要素です。どんなに素晴らしいアイデアや戦略があっても、それを実行に移すためには、人を惹きつけ、巻き込む力が必要です。

これら3つの要素が絡み合う中で、どこに課題があり、どのように解決していくべきかを考えます。

本記事では、成長を支えるために必要な視点とアプローチを詳しく解説します。経営幹部育成の挑戦に立ち向かうための第一歩を一緒に踏み出しましょう。

▼次世代リーダー育成や経営の勉強の仕方については下記で詳しく解説しています。

目次[非表示]

- 1.経営幹部の育成に必要な3つの要素

- 1.1.経営幹部になりたいというマインド

- 1.2.経営知識・スキルの実践力

- 1.3.経営幹部としてふさわしい人間力

- 2.経営幹部育成に適したタイミング・年齢

- 2.1.コンピテンシーとは

- 2.2.コンピテンシー調査から見えてきた能力開発が進む年齢層

- 2.3.各年齢層の診断データ紹介

- 2.4.ハイパフォーマー分析

- 3.経営幹部育成の落とし穴3選

- 3.1.実践の場がない

- 3.2.自己学習が圧倒的に不足している

- 3.3.対象者の人選におけるミスマッチ

- 4.経営幹部育成の落とし穴に対する3つの対応策

- 4.1.実践練習の環境づくり

- 4.2.自己学習の環境整備

- 4.3.能力開発が進む年齢層を意識した人材発掘

- 5.経営幹部育成に練習の場を使った事例

- 6.まとめ

経営幹部の育成に必要な3つの要素

経営幹部の育成に必要な3つの要素について見ていきます。

- 経営幹部になりたいというマインド

- 経営知識・スキルの実践力

- 経営幹部としてふさわしい人間力

経営幹部になりたいというマインド

経営幹部の育成には、経営幹部になりたいというマインドが必要です。

なぜなら、経営幹部になりたいというだけではなれませんが、なろうと思わなければなることがむずましいからです。

富士山を登頂しようというマインドがなければ、富士山の山頂にいることがないことと同じです。

そのためには、組織内で現在の経営陣や多くの社員から認められる実績を出していくことが必要です。

そしてそれだけでなく、経営幹部に求められるさまざまな事柄について自己学習を含め学習していくことが重要です。

さらに組織内で現役員陣や次期経営幹部候補の人たちとの人脈形成なども行っていく必要もあります。

そのため、自分は経営幹部になりたいというマインドがなければ、経営幹部になるのに必要なアクションが伴いません。

まず、経営幹部になりたいというマインドを持つことが重要です。

経営知識・スキルの実践力

経営幹部としてその役割を全うするためには広範囲にわたる経営に関する一般的な知識やスキルとその実践力が必要です。

なぜなら、経営はさまざまな要素が絡み合う複雑な活動であり、それを正しく理解し、対処していくためには幅広い経営に関する知識を学び、実践できないと経営を担えないからです。

例えば、戦略、マーケティング、アカウンティング、ファイナンス、ロジカルシンキング、システムシンキング、組織論、法務、新規事業開発、プレゼンテーション、マネジメントなどの知識やスキルをはじめ、社内外のステークホルダーとの実践的なやり取りや調整するための交渉力、事業の可能性を調べるフィージビリティスタディー(事業可能性調査)などについても学んでおく必要があるでしょう。

そして、それらは知識として知っているだけでは不十分です。それらを実践できる力が求められます。

なぜなら、知っているだけで実践の場面で使えないものであれば、知らないのと同義だからです。

▼経営の勉強の仕方については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒経営の勉強は何をすべきか?実践スキルを身に付ける効果的な方法

経営幹部としてふさわしい人間力

経営幹部には幹部にふさわしい人間力が必要です。

なぜなら、どんなに良いビジネスプランがあったとしても、それを実現していくためには、多くの人に影響を与え、協力を得ながら進めて行いくことが必要だからです。

そのためには、人として魅力ある人間力を高めていく必要があります。

「この人となら一緒にやってみよう!」と思ってもらえる人間的魅力に磨きをかけていくことが重要です。

ただ、これは一朝一夕に身につくものではありません。

日ごろから意識し、嘘をつかず言行一致で真摯(しんし)に仕事に向き合うスタンスが必要です。

そしてさまざまな人たちと関わりを持ち、時にフィードバックをもらうなどして自分のことを見つめ直すという姿勢が重要です。

経営に関してのテクニックや手法を学ぶだけでなく、どのような経営者たるべきかという自分自身について考えることも重要です。

▼自己理解については下記で解説しています。合わせてご覧ください。

⇒自己理解を深める方法 5つの情報源について解説!

経営幹部育成に適したタイミング・年齢

経営幹部を育成していくためには、能力開発に適したタイミング・年齢に、育成へつながる、さまざまな経験を積んでいくことが重要です。

本章では、能力開発に適したタイミングを調べたコンピテンシー調査について紹介し、能力開発に適したタイミング・年齢について解説していきます。

- コンピテンシーとは

- コンピテンシー調査から見えてきた能力開発が進む年齢層

- 各年齢層の診断データ紹介

- ハイパフォーマー分析

- 年齢層別コンピテンシー診断のまとめ

コンピテンシーとは

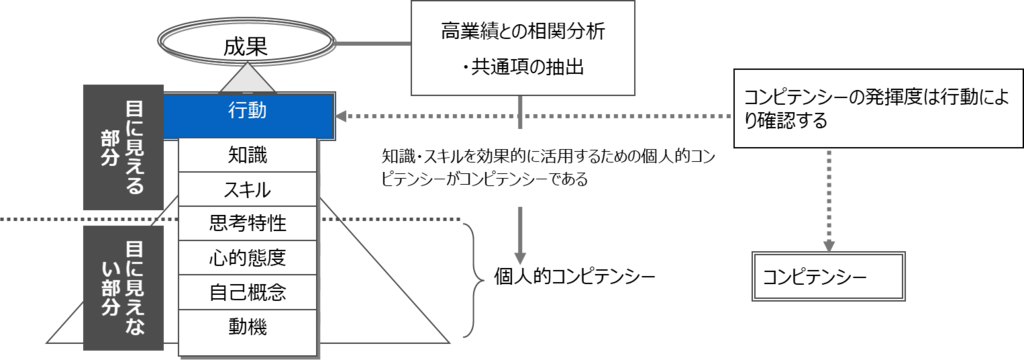

コンピテンシーについて簡単に説明します。

どのような仕事でもそうですが、仕事には成果を求められます。

その求められる成果をだすために必要な行動があります。

その行動を適切に行うために知識やスキルが必要です。

その知識やスキルを身に付けるために研修会やeラーニングの学習の場を活用して身に付けていきます。

この知識やスキルは目に見える部分です。

知識があるかどうかは理解度テストを実施すれば見ることができます。

スキルは実技をやってもらえば、やれるかどうか見ることができます。

しかし、知識やスキルだけでは成果は生み出せません。その知識・スキルを「効果的に活用する能力」が必要です。

この土台となる能力のことを「コンピテンシー」といいます。このコンピテンシーの開発が持続的な成果を導きます。

コンピテンシー調査から見えてきた能力開発が進む年齢層

コンピテンシーについて調査する診断は「コンピテンシー診断」といい、さまざまな研修に参加したさまざまな年代の受講者に、研修の事前課題として受けていただきました。

その診断データを分析したところ、コンピテンシー開発が大きく進む年齢層が見えてきました。

データによれば、20代前半・後半、30代前半・後半、40代前半・後半、50代前半・後半の中で、一番コンピテンシー開発が進む年齢層は「30代前半」です。

つまり、30代前半が能力の伸び盛りの時期と言えます。

この時期にワークライフバランスや働き方改革を意識しながら「挑戦的な仕事経験(修羅場)」をデザインすることが能力開発において最も重要です。

しかし、社員がそのことを知らず、大事な時期に挑戦的な仕事経験(修羅場)をせずに過ごしてしまうことは、本人にとっては能力開発上の最大の「機会損失」であり、企業にとって人材育成上の最大の「リスク」であるとも言えます。

各年齢層の診断データ紹介

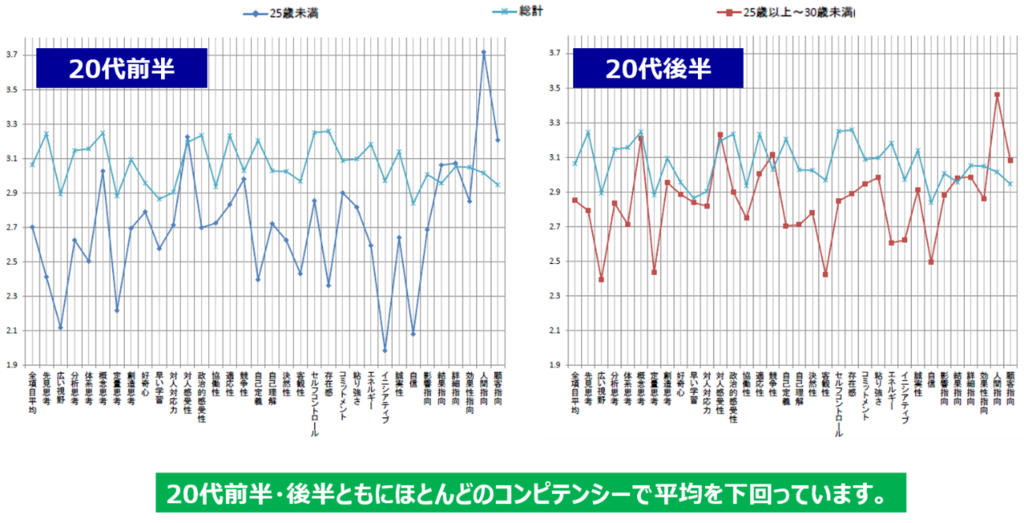

コンピテンシー診断データを紹介します。

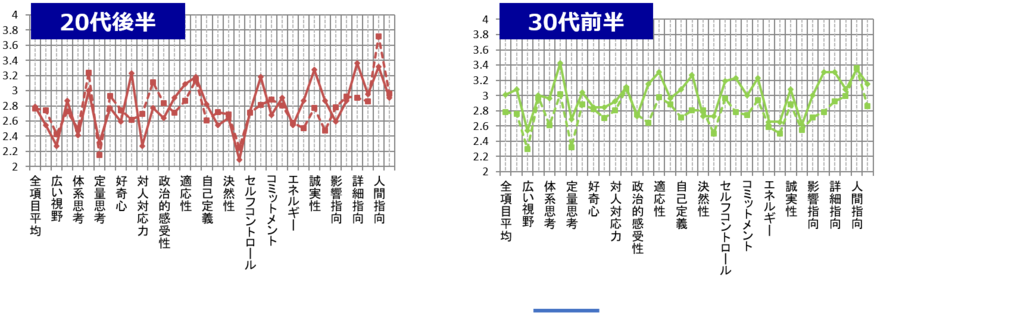

【20代前半・後半のデータ】

グラフの中央付近にある水色のラインが全体の平均値です。

20代前半・後半ともにほとんどのコンピテンシー項目の数値が平均を下回っています。

20代前半から後半になるにつれて、平均に近づいていく様子が確認できます。

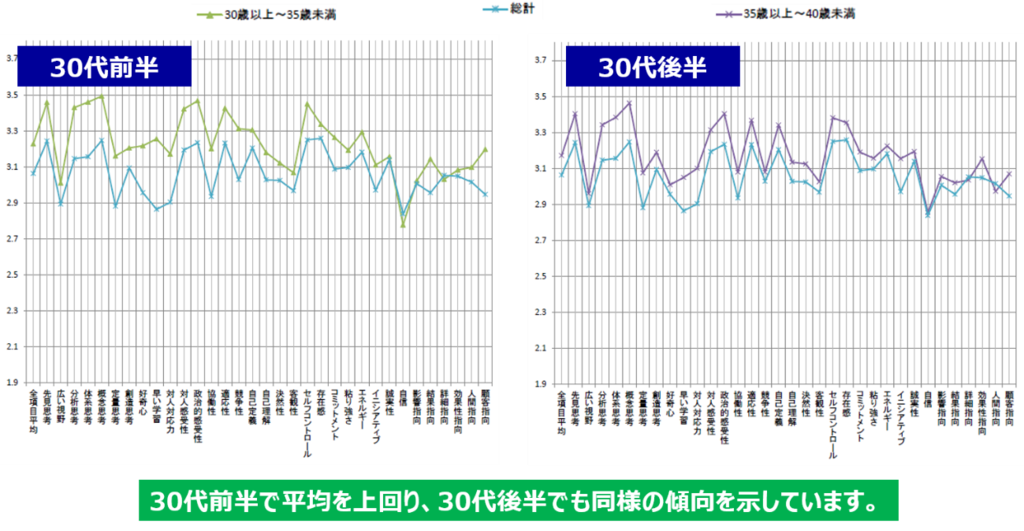

【30代前半・後半のデータ】

30代前半になると、ほとんどのコンピテンシー項目で平均を上回ります。30代後半になってもグラフの波形はほとんど変わりません。

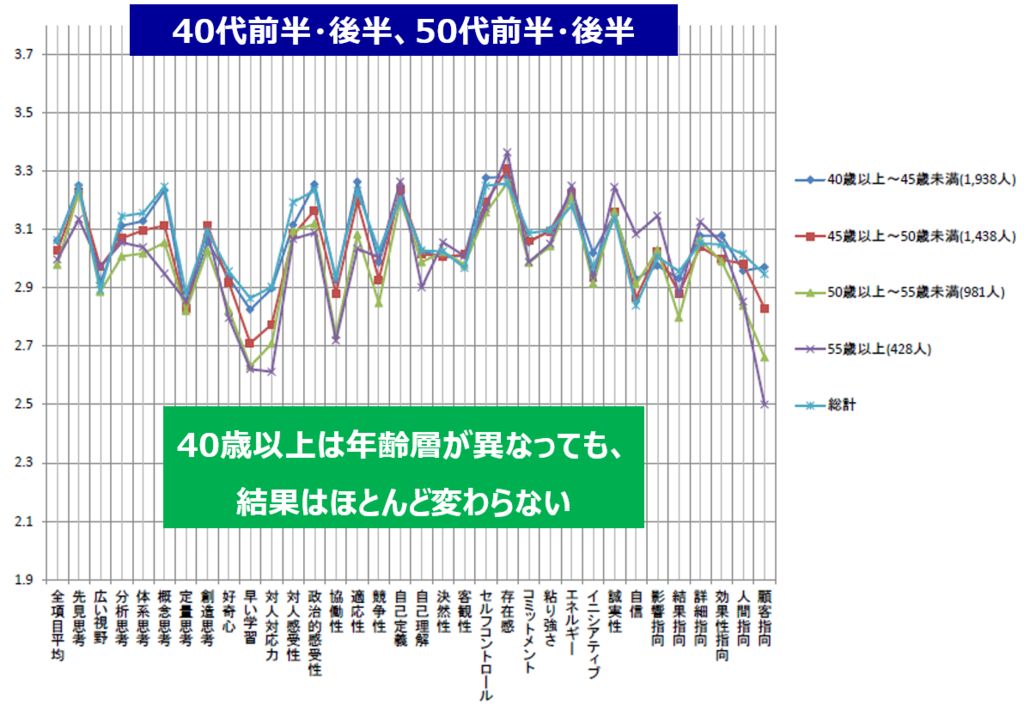

【40代~50代のデータ】

40代前半・後半、50代前半・後半のグラフを見てみると、その結果はほとんど変わらないことが確認できます。

このように20代後半まではほとんどのコンピテンシー項目で平均を下回っていた段階から、30代前半になるとほとんどのコンピテンシー項目で平均を上回ることから、30代前半がコンピテンシー開発の進む時期であると考えられます。

ハイパフォーマー分析

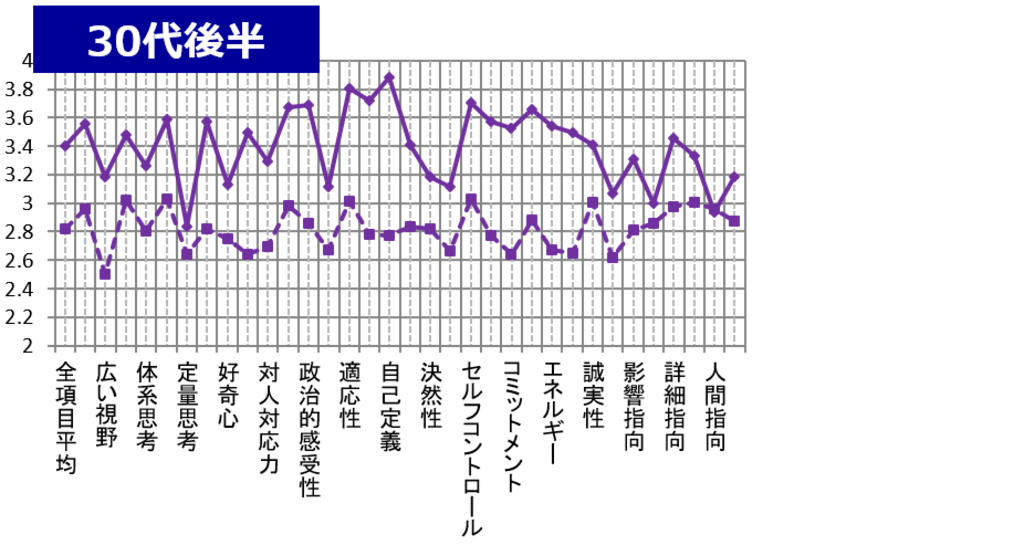

各組織のコンピテンシー診断の受講者の中で、ハイパフォーマーだという人にフラグを立てておき、年代ごとにハイパフォーマーと言われる人とそうでない人との違いを分析してみました。

(実線がハイパフォーマー、点線がハイパフォーマー以外)

20代前半はまだキャリアのスタート段階で、ハイパフォーマーの人とそうでない人の差がつきにくい状況であることから、20代後半、30代前半、30代後半の診断データを分析しています。

20代後半、30代前半ともに、ハイパフォーマーとハイパフォーマー以外ではそこまで大きな差は無いことが確認できます。

20代後半から30代前半になるにつれて、少し差がつき始めている印象が見て取れます。

(実線がハイパフォーマー、点線がハイパフォーマー以外)

30代後半になると、ハイパフォーマーとハイパフォーマー以外で明確な差を確認することができます。

年齢層別コンピテンシー診断のまとめ

年代別にコンピテンシーの開発状況を確認していくと、30代前半がコンピテンシー開発の進む時期ということが分かりました。

そこにハイパフォーマー分析を加えると、30代後半になるとハイパフォーマーとハイパフォーマー以外でコンピテンシー開発状況に大きな差があることが分かりました。

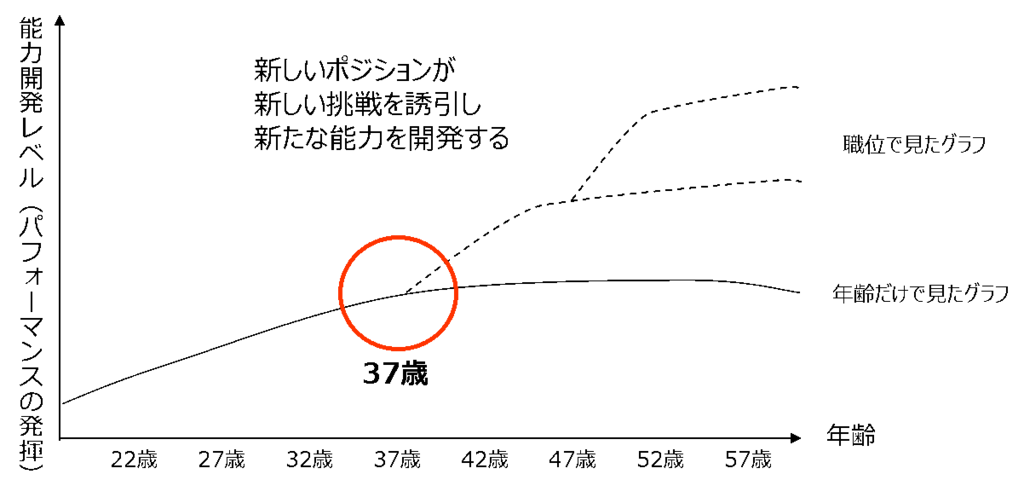

これらのことを整理すると下記の図のようになります。

調査から能力開発状況の分岐の始まる年齢が37歳であることが分かりました。これは多くの組織で管理職、マネジメント職に就任し始める平均的な年齢です。

30代前半までのさまざまな活動を通じて能力開発が進み、30代後半になってマネジメント職に登用されるタイミングで能力開発が進みます。

現場でのプレーヤーから部下を持ってリーダーシップを発揮して職場をマネジメントし、変化に対応しながら職場の目標達成に向けて真剣に取り組みます。

新しいポジションが新しい挑戦を誘引し、新たな能力開発につながり、ハイパフォーマーとそうでない方の差がくっきりつき始めると言えます。

30代前半までに能力開発の準備が進まない場合、30代後半になっても新たなポジションを得ることが難しく、それ以上の能力開発が進みにくいと考えられます。

つまり、30代前半という、能力が伸び盛りの時期に、しっかりと能力を開発するためのトレーニングを行ってその後のキャリア開発に備えておくことが重要です。

30代前半で培った能力を基にして、30代後半以降新たなポジションや新たな挑戦をしていくことでさらに能力開発が進むと言えます。

経営幹部育成の落とし穴3選

経営幹部育成にはさまざまなことを学んでいく必要がありますが、学んだだけで経営幹部育成につながらない3つの「落とし穴」があります。今回はその3つの落とし穴について紹介します。

- 実践の場がない

- 自己学習が圧倒的に不足している

- 対象者の人選におけるミスマッチ

実践の場がない

経営幹部育成の施策を行うとき、社内ビジネススクールや経営塾などを展開し、現状の組織課題や新規事業計画案などを立案し、トップにプレゼンテーションするというスタイルが多くとられてきました。

そして、実践の場としてふさわしいのは、提言や新規事業計画案を実行に移すことや、子会社の経営者に就任し、実際に経営を行うことです。

しかしながら、多くの場合、企業が幹部候補者にそこまでの機会を与え切れていないという実情もよく耳にします。

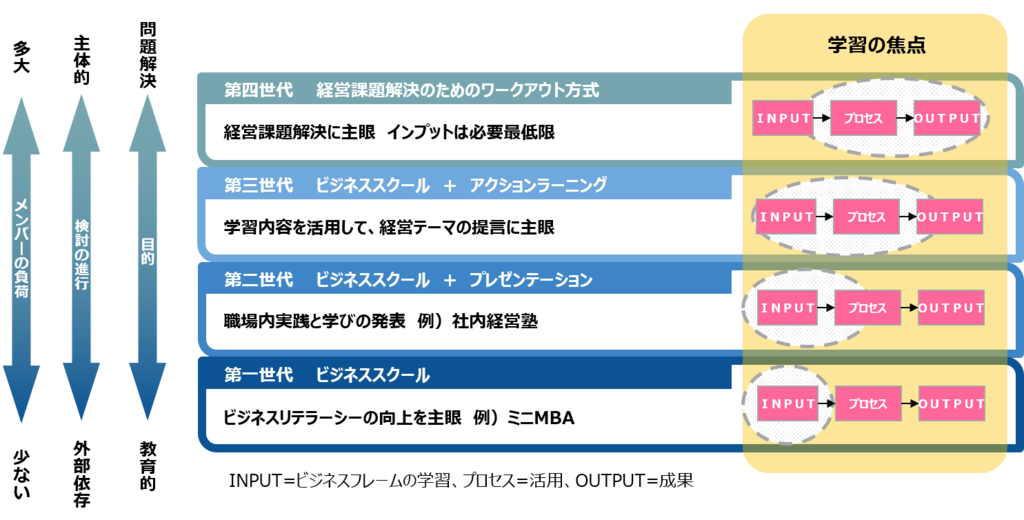

【経営幹部育成システム例】  経営幹部育成システムについては上記のような種類に整理しています。

経営幹部育成システムについては上記のような種類に整理しています。

第一世代のビジネススクール形式からスタートし、そこにアウトプットの要素を追加していきながら、現在では第三世代のビジネススクール+アクションラーニングが多いです。

第四世代は実際の経営課題解決のための活動そのものです。

例えば、M&Aを計画し、その準備から実行まで進め、M&A後の会社経営を行うなどを指しています。

経営幹部育成においては第三世代のシリーズ研修などを企画し、仕上げとして経営テーマの提言などを行うケースが主流です。

しかし、その経営提言を行った後に実践の場を提供することまではできていないという課題があります。

実践の場がない場合、研修で学んできたことを生かす場がなく、使わない知識やスキルなどは次第に忘れていってしまうという悪循環に陥ってしまいます。

現場での日常的な判断と経営幹部としての意思決定はその質が異なります。現場での実績や経験を積むだけでは啓発できません。

会社の将来を左右する意思決定は現場での判断と比べ、その重さや影響範囲は広いです。現場で活躍している人がそのまま経営幹部としてパフォーマンスを発揮できるわけではありません。

経営幹部としての意思決定力のトレーニングをしっかりと積んでおく必要があります。

自己学習が圧倒的に不足している

経営幹部として、提言や新規事業計画案を実行に移すことや子会社の経営者に就任し、実際に経営を行う際には社内で提供された育成プログラムを修了するだけでは学習が不足します。(全日制MBA派遣の場合を除く)

多くの育成プログラムは、仕事をしながら学ぶことが前提にあるため、必要最低限の学習コンテンツを提供するもので、十分とは言えません。

経営幹部育成研修などをきっかけにして、経営幹部に必要な知識やスキルを使える知識やスキルになるまで自己学習を重ねることを通じて初めて成長につながります。

しかし、研修を受講するのがやっとで、自己学習が不足し、経営幹部育成研修などをやったものの、受講者が期待したほど成長していないという声をよく耳にします。

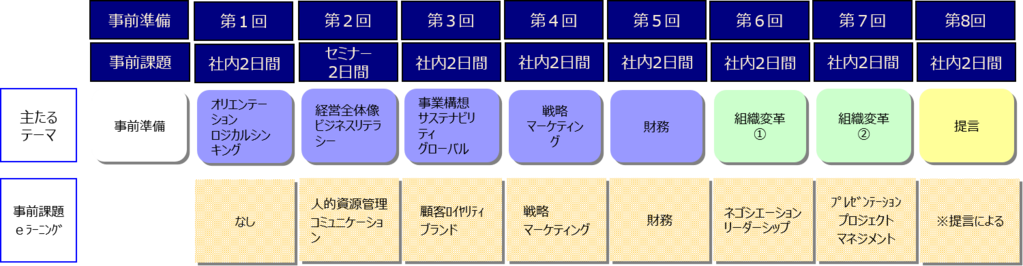

【経営幹部育成研修の内容例】  経営幹部育成研修を8回のシリーズ研修で企画し、eラーニングや経営提言テーマ検討などの事前事後課題を受講していく際の時間を計算してみます。

経営幹部育成研修を8回のシリーズ研修で企画し、eラーニングや経営提言テーマ検討などの事前事後課題を受講していく際の時間を計算してみます。

- 1回目~8回目まで各2日間、合計16日間、1日7時間とした場合、 7時間×16日=112時間

- eラーニングや書籍など研修1回につき仮に5時間とした場合、 5時間×8回=40時間

- その他の課題などで研修1回につき5時間として場合、 5時間×8回=40時間

- 上記合計で112時間+40時間+40時間=192時間

日本人の年間平均労働時間が1700時間~1800時間とされています。192時間はその1割強となるため、会社が提供する学習の機会としては現実的に上限値と言えるのではないでしょうか。

しかしながら、192時間で経営幹部として活動していくための知識やスキルが身に付けられるかというと、とても足りません。

個人差がありますが、例えば、それまでの社会人経験で財務会計について学んだことがない人が、経営幹部として財務会計についてある程度のことが理解できるようになるにはそれなりの時間を要します。

経営会議の際に投資判断の是非が議論できるようなレベルになるためには財務会計だけで少なくとも100~200時間程度は学習する必要があります。

経営幹部育成研修では財務会計の重要性やポイントなどを教えてくれますが、研修受講後実際にさまざまな企業の財務諸表など見ながら自分の手で計算するという鍛錬を通じて、きちんと数字を扱えるようになるまで自己学習で補う必要があります。

研修を受講している本人はすぐにはその必要性に気が付かない可能性があります。

これまで同様に仕事の進め方は変えず、同時に経営幹部育成のシリーズ研修を受講するとなると、本人はとても忙しくなり、余裕がなくなります。

また研修の事前課題や事後課題にも取り組むため、研修内容だけに集中してしまい、自己学習が不足していることに気付きにくいです。

しかし、実際に子会社の経営者など、実践の場が与えられた方々にヒアリングすると、研修時と違い、意思決定しようとするとまだまだ分かっていないことがあり、学習不足を痛感したという声をよく聞きます。

▼経営の勉強の仕方については下記で詳しく解説しています。

⇒経営の勉強を始める初心者のためのガイド|学んでおきたい知識と効果的な学習方法とは?

▼自己啓発でマネジメントを学びキャリアアップに生かすポイントは下記で解説しています。

⇒自己啓発でマネジメントを学び、生かすポイントとは?キャリアアップに生かすコツも紹介

▼eラーニングの受け放題プランの活用も選択肢の一つです。下記で解説しています。

⇒eラーニング受け放題(定額制)ならCrossKnowledge(LMS)!

対象者の人選におけるミスマッチ

多くの場合経営幹部候補として人選される方は実務面での要のポジションにいるケースが多く、実務に精通しているという方が多いです。

しかし、実務に精通している人と経営幹部に向いている人はイコールではありません。

これまで、どんな状況でどんな経験をしてきたか、そしてそれらの経験を通じてどのような学習をしてきたかとみていく必要があります。

実務にたけている人をビジネスリーダーとして登用したものの、現状の維持がやっとで変革やイノベーションをもたらすという期待に応えられていないという声をよく耳にします。

▼次世代リーダーの選抜については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

⇒育てるべきは誰?次世代リーダー選抜の新たな視点

経営幹部育成の落とし穴に対する3つの対応策

紹介してきた経営幹部育成の落とし穴に対処する3つの対応策について紹介します。

- 実践練習の環境づくり

- 自己学習の環境づくり

- 能力開発が進む年齢層を意識した人材発掘

実践練習の環境づくり

経営幹部育成のためにはシリーズ研修などを通じて、経営幹部候補者に経営幹部に必要な知識やスキルを学んでもらったり、研修受講者同士の幹部候補としてのネットワークを構築してもらったりすることが必要です。

研修受講後の実践の場面としては、実際に組織変革プロジェクトを立ち上げてそのリーダーを務めたり、新規事業の立ち上げの推進者に就任したり、子会社社長に登用されたりすることが望ましいです。

しかしながら、そのような機会は頻繁に用意できるわけでもないという現実もあります。その際には実践練習の環境を用意すると良いでしょう。

そこで弊社が提供する「Biz-Ex」が活用いただけます。「Biz-Ex」は良質なビジネス体験を提供する経営シミュレーションです。

Biz-Exの概要は下記を参照ください。

Biz-Exでは経営シミュレーショントレーニングが行われます。

受講者は企業経営者(代表取締役社長)の立場で15期目の企業経営を引き継ぎ、自らの意思決定をもとに6期分の経営活動を行い、マーケットの拡大が見込まれる環境、SDGsや人的資本経営などの視点が重視される環境において、企業の成長や業績向上を目指すのです。

受講者は皆同じ状況で企業を引き継ぎます。まずはその時点での財務諸表や関係者へのヒアリングを通じて置かれた状況と課題を整理し、中期経営計画の策定を行います。

そしてその計画に合わせて、企業経営に必要なさまざまな項目について意思決定していきます。

シミュレーショントレーニングはオンラインでのコーチング(標準6回)とともに進めていきます。

受講者がエグゼクティブの場合には、パーソナルコーチング形式で進めます。経営シミュレーションとはいえ経営結果が出てくるため、真剣勝負の場となります。これまでの経営者としての受講者の特徴や傾向などについて気付きを与えながら展開していきます。

受講者が次世代リーダー層対象の場合には、5名1グループのグループコーチング形式で進めていきます。次世代リーダーは他者との思考や捉え方の違い、事前知識の違いなどを感じながら刺激を受けつつ進めることで、より自律的な学習への気運が高まります。

経営者や企業人事の皆様には、受講者のシミュレーション上の経営結果と合わせ、受講期間におけるアプリ上での学習行動データに関するフィードバックや、アプリの中に組み込まれている複数の個人診断結果に関するフィードバックを行います。

従来の次世代リーダー育成の研修などと合わせて提供できますし、既に他社でビジネスリーダー育成の取り組みを実施している場合には、その後の実践練習の「場」としても活用できます。

▼経営シミュレーション研修については下記で詳しく解説しています。

⇒経営シミュレーションとは?人材育成の新手法・研修について解説

自己学習の環境整備

eラーニングなどを活用し、自己学習ができる環境を整え、学ぼうと思う社員に対して学ぶ機会を提供することが重要です。

ただ、学ぶ機会を用意しただけでは受講が進まないという課題もあります。

そのため、社員が30歳前後になるくらいのタイミングで「キャリアマーケティング」をテーマにした研修やセミナーの実施をおすすめします。

30代は社員が新入社員として入社して数年がたち、仕事も覚え、組織にもなじみ、一人前と呼ばれるくらいのタイミングに差し掛かる年代です。

そのタイミングで、社員に今後のキャリアをマーケティングする考えを持たせます。

その中で、30歳前後の社員がこれまで経験してきたことやその経験を通じて身に付けてきたスキルなどを自己評価して、棚卸しします。

その上で30代前半が能力開発上重要な時期であることをしっかり理解し、中期的に自分はどうなっていきたいのか、今後どういう分野に進んで行きたいのかなど、しっかりと自分のキャリアビジョンを検討します。

そしてそのキャリアビジョンの実現に向けて、能力開発上重要な30代前半の時期に何を学び、何を経験するのか、など学習の必要性や重要性に気付くきっかけを提供することがポイントです。

30歳前後の社員に対する研修機会の提供は、意外と多くの組織で機会が設けられていない人材育成施策上の盲点となっています。

30歳前後の社員へのキャリアをマーケティングするような研修やセミナーの機会を提供することは人材育成施策においてメリットが大きいため、現状の教育制度を点検しながら、他の研修施策のタイミングやテーマを入れ替えて実施することで、人材育成施策の底上げを図れるかもしれません。

自分のキャリアビジョンが明確になることで、高いモチベーションをもって学習に取り組むことができます。

目的に合わせて学ぶことのできる自己学習としてのeラーニングの活用と、自己学習の必要性を認識するためのキャリアマーケティング研修・セミナーの実施をおすすめします。

▼アプリを使った経営の学習方法については下記で詳しく解説しています。

⇒経営の勉強にアプリを活用しよう|おすすめ2選を紹介!

▼20~30代の若手の内から幹部登用を見越した人材育成施策が重要です。下記で解説しています。

⇒若手社員育成のポイントとは?20代〜30代の今こそ重要な研修!

能力開発が進む年齢層を意識した人材発掘

30歳前後くらいの若手や中堅のうちから将来の経営幹部人材となり得る人材の発掘を行いながら、人材育成施策を展開していくことは持続可能な組織づくりに向けて効果的です。

弊社が提供する「Biz-Ex」は実践の場の提供に加え、経営幹部候補の人材発掘にも活用されています。

良質なビジネス体験を提供する経営シミュレーションを30歳前後くらいの社員に受講してもらうことは有意義です。

現場では経験することのないさまざまな経営課題への対策を検討する力、経営者としての考え方、トップとしてどう判断するかなどの判断力などの能力開発につながります。

そして、将来の経営幹部候補としての強みや啓発点、意思決定の傾向やメンタルモデルなどについてアセスメントすることができ、日常の業務を行っている中では見ることのできない、経営に対しての知見などを確認することが可能です。それによりポテンシャルのある人材の発掘につながることも多いです。

▼Biz-Exの活用事例を1つ紹介します。こちらからご覧ください。

経営幹部育成に練習の場を使った事例

~人間性と合理性をバランスよく能力開発することを目指す~【Biz-Ex活用事例】

社員数: 150名 事業:日用品製造販売

導入前の課題

三人のご子息の特徴

創業者から、三人のご息子への事業承継計画の支援を依頼されました。創業者は、人間性と合理性の両方がバランスよく高いことが事業をうまく推進する上で重要だと考えていました。

長男は合理性を重視、次男は人間性を重視、三男はバランスの良い判断力を持っていましたが、長男次男ほど突出した才能を発揮できず全体的に能力を底上げする必要がある状況でした。

創業者の後継者への想い

創業者は後継者育成において、個々の個性を伸ばすとともに、兄弟が協力して弱点を補い合い、事業を成長させるという考え方を啓発することが最も重要という考えでした。そのため、兄弟同士の競争心をあまり刺激するのではなく、お互いの強みを認識して頼れる関係性の構築が重要でした。

さまざまな経営環境を経営シミュレーションで学習し、兄弟がそれぞれがどのような考え方で問題に対処するのか、お互いを知る機会の創出のためにBiz-Exを活用することになりました。

取り組みの詳細

経験の差(年齢)という課題

長男と三男の年齢が15歳離れていました。長男は実務や独学でたくさん勉強してきた経験がありましたが、三男については、職務経験そのものが短く、ビジネス用語についても一から勉強しなければならない状況でした。全員を同じ状態で始めることは難しいと考えて、まずは三男から学習を進めていくことにしました。

状況に合わせた進め方

三男はeラーニングとコーチングを組み合わせながら基礎知識の学習から始めました。そして、戦略・財務・マーケティングといった基礎知識の習得がある程度できた段階で、経営シミュレーションを兄弟3人でグループコーチングで実施するという構成にしました。

三人の学習時の特徴

実際、長男は合理性、次男は人間性、三男はバランス型という特徴で経営シミュレーションを進めました。長男は社員の定着率や社会要請への対応度を中心に学習してもらい、次男には顧客や競合に目を向ける点を集中的に学習してもらいました。三男はコツコツと二人の兄の姿を見て学びながら進めている様子でした。

導入の成果

創業者の評価とコーチの評価が一致

兄弟3人の経営シミュレーションの業績結果や活動内容を報告会で共有しました。創業者の能力評価とコーチの能力評価が一致し、ご子息それぞれの強みと啓発課題を明確に理解することができました。

予想通り長男が最も業績が良かったのですが、過度に業績向上にこだわり過ぎて全体の指数が悪い結果となりました。次男は突出した数字はありませんでしたが、バランスが取れていました。三男は業績を上げることが難しく資金ショートが何度も発生していました。

経験と知識がバラバラの三人を同じプログラムで能力評価・育成できたことで具体的なスキル向上の課題が明確になり、日々の仕事や継続的な教育を通じてそれぞれの能力を開発することが可能になったという評価を頂きました。

兄弟協力体制の礎構築に貢献

兄弟の相互理解も深まり、事業継承の具体的なイメージが描けるようになりました。一人一人の特性をつかみ、次のステップへとつなげるためには、Biz-Exが適したプログラムであると評価されました。

まとめ

経営幹部育成の落とし穴とは?会社が研修を用意する際のポイントなど解説してきました。

- 経営幹部の育成に必要な3つの要素

- 経営幹部育成に適したタイミング・年齢

- 経営幹部育成の落とし穴3選

- 経営幹部育成の落とし穴に対する3つの対応策

- 経営幹部育成に練習の場を使った事例

経営幹部育成は重要度が高く、長期間にわたる施策が必要です。学ぶ機会と実践の場を提供し、体験学習ができる環境を用意することが重要です。

実践の場が提供できない際には株式会社LDcubeが提供する「Biz-Ex」を利用してみてはいかがでしょうか。

実戦さながらの経営シミュレーションを通じて経営幹部として必要なことを肌で感じていただくことができます。

LDcubeはこれまで多くの集合研修で得られた経験やノウハウを踏まえ、より効果的な経営幹部育成や経営幹部候補者の発掘を支援しています。

eラーニングやBiz-Exの無料でのデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから